人教版五年级上册语文 有趣的汉字 课件(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版五年级上册语文 有趣的汉字 课件(31张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-09-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。有趣的汉字人教版小学语文五年级综合性学习:遨游汉字王国有趣的汉字 1.策划并开展简单的小组活动,学写活动计划。

2.搜集或编写字谜,开展猜字谜活动,体会汉字文化的神奇和有趣。(重点)

3.查找体现汉字谐音特点的古诗、歇后语、对联和笑话,和同学交流。(难点)

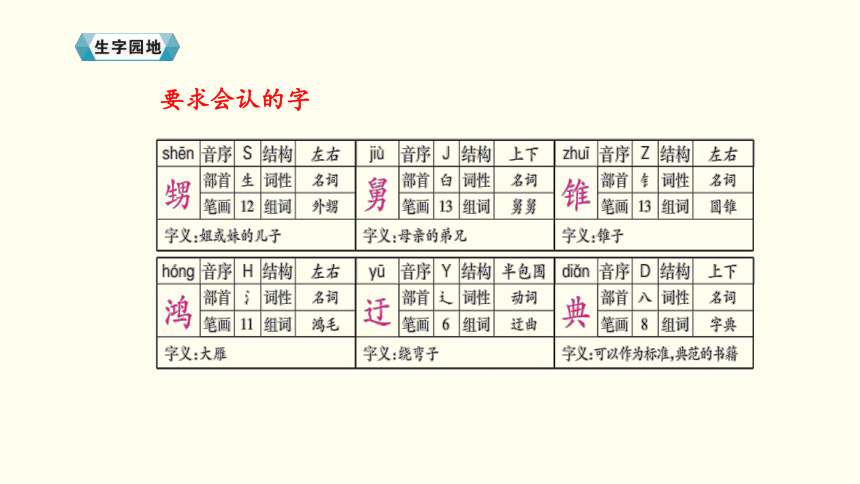

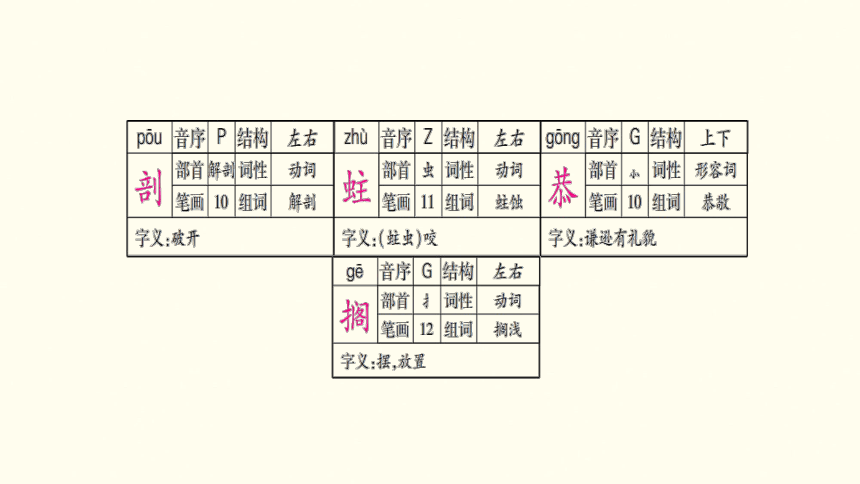

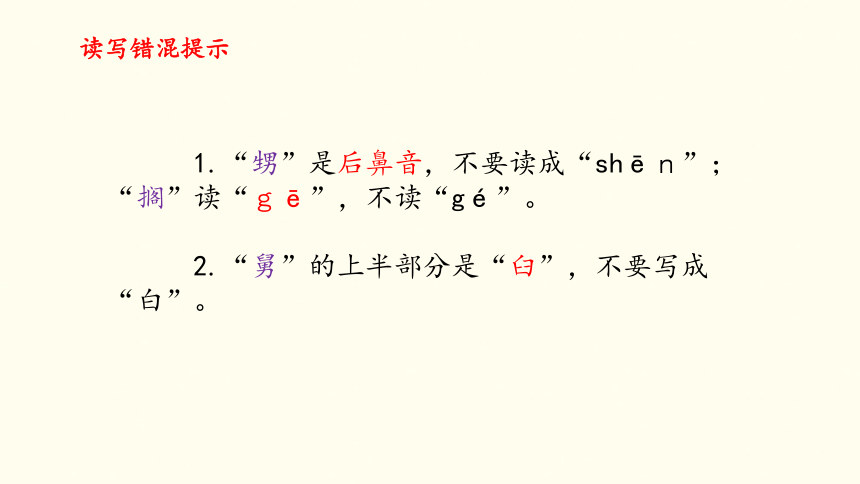

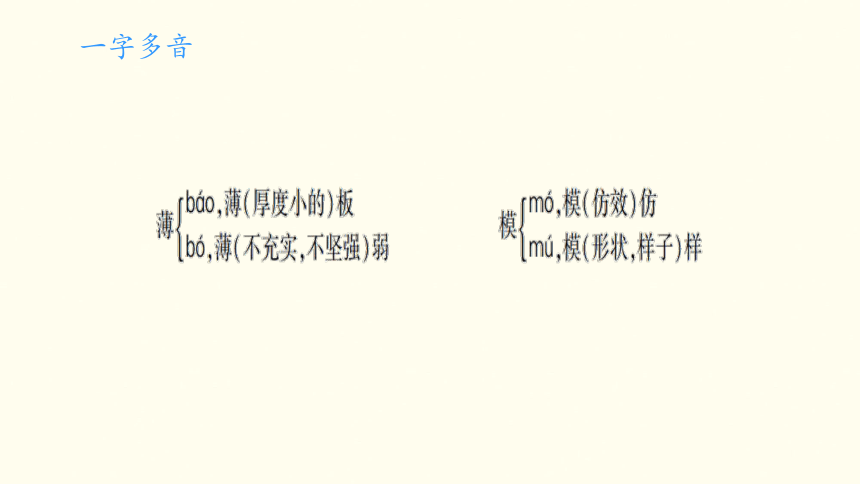

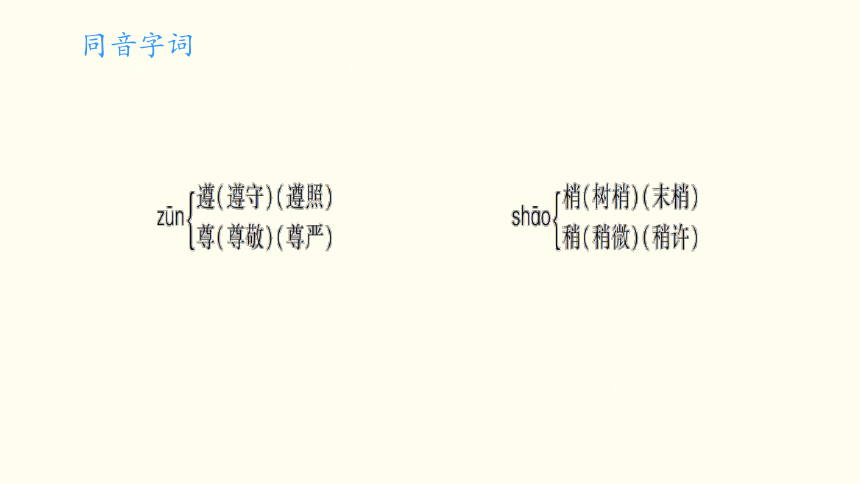

4.阅读相关资料,查找更多与汉字有关的资料。要求会认的字读写错混提示 1.“甥”是后鼻音,不要读成“shēn”;“搁”读“gē”,不读“gé”。

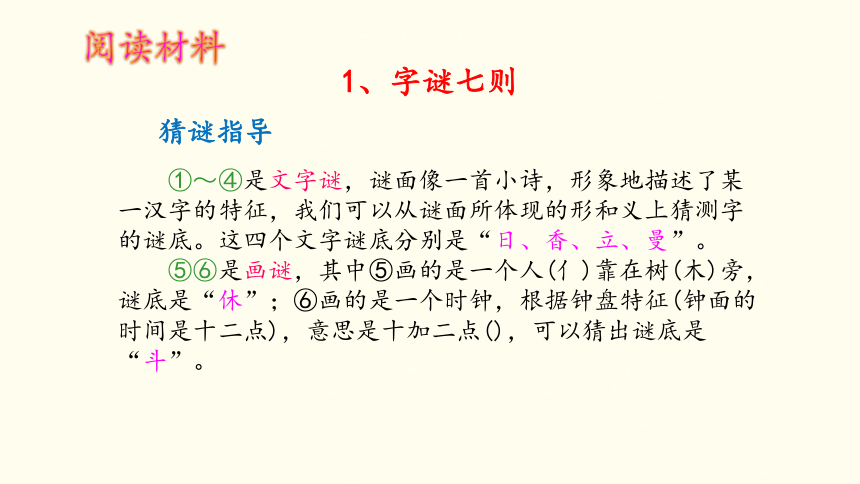

2.“舅”的上半部分是“臼”,不要写成“白”。一字多音同音字词阅读材料1、字谜七则猜谜指导①~④是文字谜,谜面像一首小诗,形象地描述了某一汉字的特征,我们可以从谜面所体现的形和义上猜测字的谜底。这四个文字谜底分别是“日、香、立、曼”。

⑤⑥是画谜,其中⑤画的是一个人(亻)靠在树(木)旁,谜底是“休”;⑥画的是一个时钟,根据钟盘特征(钟面的时间是十二点),意思是十加二点(),可以猜出谜底是“斗”。⑦是动作谜,篮球运动员指向前面的两棵树,暗示两个木,二木合在一起为“林”,因此篮球运动员姓林。跳高运动员把木棍放在土堆旁,木和土合在一起为“杜”,因此他姓杜。武术运动员把书放在剑旁,和武相对,书就可以理解为“文”字,而“剑”字偏旁为立刀,因此武术运动员姓刘。围棋运动员把棋子放在瓷盆上,瓷盆喻示汉字中的“皿”字底,“子”放其上,因此围棋运动员姓孟。猜谜方法猜字谜的方法主要有:组合法、象形法和意会法。

组合法是根据谜面的暗示,把字的笔画或部件进行加减,凑成一个字,如“一口咬掉牛尾巴”,“口”把“牛”的尾巴咬掉了,就成了“告”。

象形法是把汉字的笔画比拟成事物,猜这种字谜需要观察力和想象力,如“河边一蜻蜓”,蜻蜓是细细长长的,两个翅膀一个头,像个“干”字,加上河的边上三点水,是“汗”。意会法要求猜谜的人根据谜面的意思去联想,如“客满”猜一个字,客满就是人太多,谜底就是“侈”。猜谜的时候,常常要把这几种方法结合起来运用,如“鸟落山头不见脚,四处皆水无处找”,一个没有脚的鸟,落在“山”头上,应是“岛”字。而“岛”字之义,也正符合“四周皆水”的要求。字谜拓展1.一点一横长,一撇向西方,并排两棵树,栽在石头上。(磨)

2.一个字,两张口,下面还有一条狗。(哭)

3.左看马靠它,右看它靠马,两边一起看,脚踩万里沙。(驼)

4.一阴一阳,一短一长,一昼一夜,一热一凉。(明)

5.高爷爷的头,李爷爷的脚,郑爷爷的耳朵。(郭)6.有水可养鱼虾,有土可种庄稼,有人不是你我,有马走遍天下。(也)

7.三面有墙一面空,一个小孩坐当中。(匹)

8.十字尾巴弯弯,算算数目少三。(七)

9.一人住在山旁边,从来没有见过面。(仙)2、有趣的谐音材料解读谐音是指字词的音相同或相近。由于汉字在发音上的这种独特现象,就产生了使用谐音的语文形式。课本的阅读材料分别从谐音歇后语、谐音笑话来介绍这种语文形式。歇后语是由近似谜面和谜底两部分组成的形象而俏皮的口头用语。这两部分之间有间歇,说的时候往往只说前一部分,把后一部分(真意所在)隐去,让听的人去猜测,所以叫歇后语。歇后语可以分为喻义性和谐音性两类。阅读材料中出现的是谐音性歇后语。它们的特点是借助音同或音近的联系,产生俏皮风趣的表达效果。如,“孔夫子搬家”我们会想到他有很多书,而“书”跟“输”同音,所以隐含“净是输”的意思。用这个歇后语来形容比赛或战斗老是失败,幽默诙谐。古诗中有时也运用谐音达到一语双关的表达效果。《“枇杷”与“琵琶”》则告诉我们汉语同音字多,不能随意乱用,否则会闹笑话。谐音歇后语

1.咸菜煎豆腐——有言(盐)在先

2.四两棉花——谈(弹)不上

3.梁山泊军师——无(吴)用知识拓展谐音对联

1.上联:灯笼笼灯,纸(枳)壳原来只防风

下联:鼓架架鼓,陈皮不能敲半下(夏)

2.上联:孔子生于舟(周)末

下联:光舞(武)起自汉中

3.上联:两舟竞渡,橹速(鲁肃)不如帆快(樊哙)

下联:八音齐奏,笛清(狄青)怎比箫和(萧何)谐音古诗句

1.春蚕到死丝(思)方尽,蜡炬成灰泪始干。

——[唐]李商隐《无题》

2.此夜曲中闻折柳(留),何人不起故园情!

——[唐]李白《春夜洛城闻笛》

3.东边日出西边雨,道是无晴(情)却有晴(情)。

——[唐]刘禹锡《竹枝词》谐音小故事

1940年大汉奸汪精卫成立伪政府时,有人送了他一副对联。上联是:昔具盖世之德,下联是:今有罕见之才。这副对联看上去是在夸赞汪精卫,实际上,上联中的“盖世”与“该死”是谐音,下联中的“罕见”与“汉奸”是谐音,连起来就是:昔具该死之德,今有汉奸之才。3、仓颉造字课文解读 《仓颉造字》是一个传说,介绍了汉字的来历。文章的第1、2两个自然段主要讲人类早期没有文字,为了帮助表达、记忆等,曾经用过“结绳记事”“物语”等方法,但都很不方便,“人类社会的发展受到了阻碍”。这两个自然段是就全世界的情况而言的。第3、4两个自然段讲传说中仓颉创造了汉字。他从模仿鸟的足迹开始,进而根据事物的形状创造了汉字。仓颉创造的汉字,形态多样,内涵丰富,受到人们的欢迎。汉字的历史非常久远,关于它的由来,流传着“仓颉造字”的传说。相传上古时期,人类没有文字,人们通过“结绳”来记事。这种记事方法很模糊,只能靠回忆和讲述传给后人。至于人们要交流思想与情感,靠的是一种“物语”的形式,就是用具体事物代表一种特定的情感,这种方法使用起来十分不便。后来,有个叫仓颉的人,他在野外的泥问题解答地上看到了鸟的足迹。那富有变化的足迹和均匀、优美的线条使他受到很大的启发,他开始创造文字,再后来,他又参考龟纹、虫蛇、黍稷、山川、草木等的形状或动态,终于创造了华夏民族最古老的文字。一时间,人们交口称赞、欣喜若狂。从此,汉字承载中华文明,书写了数千年的辉煌历史。知识拓展造字圣人

仓颉,姓侯冈,号史皇氏,黄帝时史官。仓颉把流传于先民中的文字加以搜集、整理和推广,在汉字创造的过程中起了重要作用,为中华民族的繁衍和昌盛作出了不朽的功绩,被后人尊为“造字圣人”。今河南省南乐县城西北35里的吴村有仓颉陵、仓颉庙和造书台,史学家认为仓颉生于此,葬于此。结绳记事

结绳记事是有关汉字起源最早的说法。结绳记事就是原始人用绳子打结来记时间、事件,打结的不同位置和不同形状,表达不同的意思,中国古书里有“结绳为约,事大,大结其绳,事小,小结其绳”的记载。不仅中国,古埃及、古波斯、非洲、澳洲的原始居民,都曾结绳记事。结绳作为帮助记忆、传递消息的方式,曾被广泛使用。但结绳是利用实物来记事,不能直接发展为文字,只可以看作是古人在发明文字前的探索。4、“册”“典”“删”的来历课文解读《“册”“典”“删”的来历》是一篇有关汉字的知识短文。它告诉我们,“册”“典”“删”三个字的出现和我国历史上曾经很长一段时间在竹子和木头上写字有关。甲骨文和金文是我国现存的古老文字。从甲骨文和金文的字形中可以看出,“册”是竹条连缀而成的大竹片,“典”是用手捧着文册,“删”是用刀削去错字。明白了这几个字的来历,我们就不会写错了。所以,我们有必要了解一些汉字来历的知识。从这几个字的来历中,我们还知道了“象形”和“会意”是汉字产生初期十分重要的造字方法。 古时,还没发明纸以前,人们常常将文章写在用一块块竹条连缀成的一大块竹片上,卷起来捆好,就是一“册”。古人根据竹片穿起来的形状,创造了“册”字,在甲骨文和金文中,“册”的字形是这样的“”“”,后来逐渐演变,形成现在的“册”字。“典”是重要的、特殊保存的、作为典范来遵守的文册,古人就在“册”字的下面加上“双手”或“底座”的形状,以示尊重。古汉字中“典”的形状是这样的“”。在竹片上如果写错了字,就需要用刀削去,因此,古人在“册”字后面加上立刀(刂)来表示“删”的意思。问题解答 中国汉字的造字法

一般来说,汉字的造字方法有象形、指事、会意、形声。中国古代对造字法有“六书”的提法。除了上述四种外,还包括“转注”和“假借”,但严格说来这两种应属于用字的方法。知识拓展象形 属于“独体造字法”。象形字来自于图画文字,是一种最原始的造字方法,象征性比较强。即用文字的线条或笔画,把要表达物体的外形特征,具体地勾画出来。如,“山()”。

指事 属于“独体造字法”。与象形的主要区别是指事字含有绘画较抽象的东西。如,“本()”。

会意 属于“合体造字法”。会意字由两个或多个独体字组成,以所组成的字形或字义,合并起来,表达此字的意思。如,“众()”。形声 属于“合体造字法”。形声字由形旁和声旁两部分组成。形旁又称“义符”,表示字的意思或类属;声旁又称“音符”,表示字的相同或相近发音。如,“虾”左边是形旁,表示这个字的属类;右边是声旁,表示这个字的相近读音。

转注 属于“用字法”。主要有“形转”“音转”两种。

假借 汉字是由象形、会意的文字发展起来的。可是有很多代表某些事物的概念不能用象形、会意的方式随时造出文字来表现,于是就假借已有的音同或音近的字来代表,这种跟借用的字形义完全不合的字就叫做假借字。谢谢观看 人教版小学语文五年级

2.搜集或编写字谜,开展猜字谜活动,体会汉字文化的神奇和有趣。(重点)

3.查找体现汉字谐音特点的古诗、歇后语、对联和笑话,和同学交流。(难点)

4.阅读相关资料,查找更多与汉字有关的资料。要求会认的字读写错混提示 1.“甥”是后鼻音,不要读成“shēn”;“搁”读“gē”,不读“gé”。

2.“舅”的上半部分是“臼”,不要写成“白”。一字多音同音字词阅读材料1、字谜七则猜谜指导①~④是文字谜,谜面像一首小诗,形象地描述了某一汉字的特征,我们可以从谜面所体现的形和义上猜测字的谜底。这四个文字谜底分别是“日、香、立、曼”。

⑤⑥是画谜,其中⑤画的是一个人(亻)靠在树(木)旁,谜底是“休”;⑥画的是一个时钟,根据钟盘特征(钟面的时间是十二点),意思是十加二点(),可以猜出谜底是“斗”。⑦是动作谜,篮球运动员指向前面的两棵树,暗示两个木,二木合在一起为“林”,因此篮球运动员姓林。跳高运动员把木棍放在土堆旁,木和土合在一起为“杜”,因此他姓杜。武术运动员把书放在剑旁,和武相对,书就可以理解为“文”字,而“剑”字偏旁为立刀,因此武术运动员姓刘。围棋运动员把棋子放在瓷盆上,瓷盆喻示汉字中的“皿”字底,“子”放其上,因此围棋运动员姓孟。猜谜方法猜字谜的方法主要有:组合法、象形法和意会法。

组合法是根据谜面的暗示,把字的笔画或部件进行加减,凑成一个字,如“一口咬掉牛尾巴”,“口”把“牛”的尾巴咬掉了,就成了“告”。

象形法是把汉字的笔画比拟成事物,猜这种字谜需要观察力和想象力,如“河边一蜻蜓”,蜻蜓是细细长长的,两个翅膀一个头,像个“干”字,加上河的边上三点水,是“汗”。意会法要求猜谜的人根据谜面的意思去联想,如“客满”猜一个字,客满就是人太多,谜底就是“侈”。猜谜的时候,常常要把这几种方法结合起来运用,如“鸟落山头不见脚,四处皆水无处找”,一个没有脚的鸟,落在“山”头上,应是“岛”字。而“岛”字之义,也正符合“四周皆水”的要求。字谜拓展1.一点一横长,一撇向西方,并排两棵树,栽在石头上。(磨)

2.一个字,两张口,下面还有一条狗。(哭)

3.左看马靠它,右看它靠马,两边一起看,脚踩万里沙。(驼)

4.一阴一阳,一短一长,一昼一夜,一热一凉。(明)

5.高爷爷的头,李爷爷的脚,郑爷爷的耳朵。(郭)6.有水可养鱼虾,有土可种庄稼,有人不是你我,有马走遍天下。(也)

7.三面有墙一面空,一个小孩坐当中。(匹)

8.十字尾巴弯弯,算算数目少三。(七)

9.一人住在山旁边,从来没有见过面。(仙)2、有趣的谐音材料解读谐音是指字词的音相同或相近。由于汉字在发音上的这种独特现象,就产生了使用谐音的语文形式。课本的阅读材料分别从谐音歇后语、谐音笑话来介绍这种语文形式。歇后语是由近似谜面和谜底两部分组成的形象而俏皮的口头用语。这两部分之间有间歇,说的时候往往只说前一部分,把后一部分(真意所在)隐去,让听的人去猜测,所以叫歇后语。歇后语可以分为喻义性和谐音性两类。阅读材料中出现的是谐音性歇后语。它们的特点是借助音同或音近的联系,产生俏皮风趣的表达效果。如,“孔夫子搬家”我们会想到他有很多书,而“书”跟“输”同音,所以隐含“净是输”的意思。用这个歇后语来形容比赛或战斗老是失败,幽默诙谐。古诗中有时也运用谐音达到一语双关的表达效果。《“枇杷”与“琵琶”》则告诉我们汉语同音字多,不能随意乱用,否则会闹笑话。谐音歇后语

1.咸菜煎豆腐——有言(盐)在先

2.四两棉花——谈(弹)不上

3.梁山泊军师——无(吴)用知识拓展谐音对联

1.上联:灯笼笼灯,纸(枳)壳原来只防风

下联:鼓架架鼓,陈皮不能敲半下(夏)

2.上联:孔子生于舟(周)末

下联:光舞(武)起自汉中

3.上联:两舟竞渡,橹速(鲁肃)不如帆快(樊哙)

下联:八音齐奏,笛清(狄青)怎比箫和(萧何)谐音古诗句

1.春蚕到死丝(思)方尽,蜡炬成灰泪始干。

——[唐]李商隐《无题》

2.此夜曲中闻折柳(留),何人不起故园情!

——[唐]李白《春夜洛城闻笛》

3.东边日出西边雨,道是无晴(情)却有晴(情)。

——[唐]刘禹锡《竹枝词》谐音小故事

1940年大汉奸汪精卫成立伪政府时,有人送了他一副对联。上联是:昔具盖世之德,下联是:今有罕见之才。这副对联看上去是在夸赞汪精卫,实际上,上联中的“盖世”与“该死”是谐音,下联中的“罕见”与“汉奸”是谐音,连起来就是:昔具该死之德,今有汉奸之才。3、仓颉造字课文解读 《仓颉造字》是一个传说,介绍了汉字的来历。文章的第1、2两个自然段主要讲人类早期没有文字,为了帮助表达、记忆等,曾经用过“结绳记事”“物语”等方法,但都很不方便,“人类社会的发展受到了阻碍”。这两个自然段是就全世界的情况而言的。第3、4两个自然段讲传说中仓颉创造了汉字。他从模仿鸟的足迹开始,进而根据事物的形状创造了汉字。仓颉创造的汉字,形态多样,内涵丰富,受到人们的欢迎。汉字的历史非常久远,关于它的由来,流传着“仓颉造字”的传说。相传上古时期,人类没有文字,人们通过“结绳”来记事。这种记事方法很模糊,只能靠回忆和讲述传给后人。至于人们要交流思想与情感,靠的是一种“物语”的形式,就是用具体事物代表一种特定的情感,这种方法使用起来十分不便。后来,有个叫仓颉的人,他在野外的泥问题解答地上看到了鸟的足迹。那富有变化的足迹和均匀、优美的线条使他受到很大的启发,他开始创造文字,再后来,他又参考龟纹、虫蛇、黍稷、山川、草木等的形状或动态,终于创造了华夏民族最古老的文字。一时间,人们交口称赞、欣喜若狂。从此,汉字承载中华文明,书写了数千年的辉煌历史。知识拓展造字圣人

仓颉,姓侯冈,号史皇氏,黄帝时史官。仓颉把流传于先民中的文字加以搜集、整理和推广,在汉字创造的过程中起了重要作用,为中华民族的繁衍和昌盛作出了不朽的功绩,被后人尊为“造字圣人”。今河南省南乐县城西北35里的吴村有仓颉陵、仓颉庙和造书台,史学家认为仓颉生于此,葬于此。结绳记事

结绳记事是有关汉字起源最早的说法。结绳记事就是原始人用绳子打结来记时间、事件,打结的不同位置和不同形状,表达不同的意思,中国古书里有“结绳为约,事大,大结其绳,事小,小结其绳”的记载。不仅中国,古埃及、古波斯、非洲、澳洲的原始居民,都曾结绳记事。结绳作为帮助记忆、传递消息的方式,曾被广泛使用。但结绳是利用实物来记事,不能直接发展为文字,只可以看作是古人在发明文字前的探索。4、“册”“典”“删”的来历课文解读《“册”“典”“删”的来历》是一篇有关汉字的知识短文。它告诉我们,“册”“典”“删”三个字的出现和我国历史上曾经很长一段时间在竹子和木头上写字有关。甲骨文和金文是我国现存的古老文字。从甲骨文和金文的字形中可以看出,“册”是竹条连缀而成的大竹片,“典”是用手捧着文册,“删”是用刀削去错字。明白了这几个字的来历,我们就不会写错了。所以,我们有必要了解一些汉字来历的知识。从这几个字的来历中,我们还知道了“象形”和“会意”是汉字产生初期十分重要的造字方法。 古时,还没发明纸以前,人们常常将文章写在用一块块竹条连缀成的一大块竹片上,卷起来捆好,就是一“册”。古人根据竹片穿起来的形状,创造了“册”字,在甲骨文和金文中,“册”的字形是这样的“”“”,后来逐渐演变,形成现在的“册”字。“典”是重要的、特殊保存的、作为典范来遵守的文册,古人就在“册”字的下面加上“双手”或“底座”的形状,以示尊重。古汉字中“典”的形状是这样的“”。在竹片上如果写错了字,就需要用刀削去,因此,古人在“册”字后面加上立刀(刂)来表示“删”的意思。问题解答 中国汉字的造字法

一般来说,汉字的造字方法有象形、指事、会意、形声。中国古代对造字法有“六书”的提法。除了上述四种外,还包括“转注”和“假借”,但严格说来这两种应属于用字的方法。知识拓展象形 属于“独体造字法”。象形字来自于图画文字,是一种最原始的造字方法,象征性比较强。即用文字的线条或笔画,把要表达物体的外形特征,具体地勾画出来。如,“山()”。

指事 属于“独体造字法”。与象形的主要区别是指事字含有绘画较抽象的东西。如,“本()”。

会意 属于“合体造字法”。会意字由两个或多个独体字组成,以所组成的字形或字义,合并起来,表达此字的意思。如,“众()”。形声 属于“合体造字法”。形声字由形旁和声旁两部分组成。形旁又称“义符”,表示字的意思或类属;声旁又称“音符”,表示字的相同或相近发音。如,“虾”左边是形旁,表示这个字的属类;右边是声旁,表示这个字的相近读音。

转注 属于“用字法”。主要有“形转”“音转”两种。

假借 汉字是由象形、会意的文字发展起来的。可是有很多代表某些事物的概念不能用象形、会意的方式随时造出文字来表现,于是就假借已有的音同或音近的字来代表,这种跟借用的字形义完全不合的字就叫做假借字。谢谢观看 人教版小学语文五年级

同课章节目录

- 第一组

- 1 窃读记

- 2 小苗与大树的对话

- 3 走遍天下书为侣

- 4 我的“长生果”

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 梅花魂

- 7 桂花雨

- 8 小桥流水人家

- 第三组

- 9 鲸

- 10 松鼠

- 11 新型玻璃

- 12 假如没有灰尘

- 第四组

- 13 钓鱼的启示

- 14 通往广场的路不止一条

- 15 落花生

- 16 珍珠鸟

- 第五组

- 有趣的汉字

- 我爱你,汉字

- 第六组

- 17 地震中的父与子

- 18 慈母情深

- 19 “精彩极了”和“糟糕透了”

- 20 学会看病

- 第七组

- 21 圆明园的毁灭

- 22 狼牙山五壮士

- 23 难忘的一课

- 24 最后一分钟

- 第八组

- 25 七律·长征

- 26 开国大典

- 27 青山处处埋忠骨

- 28 毛主席在花山

- 选读课文

- 1 黄果树听瀑

- 2 斗笠

- 3 太空“清洁工”

- 4 鞋匠的儿子

- 5 剥豆

- 6 你一定会听见

- 7 木笛

- 8 百泉村(四章)