诗词三首课件 41张PPT

图片预览

文档简介

诗词三首

学习目标

1、学习并了解诗歌的意境。

2、学习并了解诗、词、曲等诗歌的体裁特点。

3、熟读并背诵课文。

行 路 难

写作背景:

《行路难》是乐府古题,多咏叹世路艰难及贫困孤苦的处境。这首诗是李白在天宝三载(744)离开长安时所作。诗中写世路艰难,反映了政治上遭遇挫折后,诗人内心的强烈苦闷、抑郁和不平;同时,又表现了诗人的倔强、自信和他对理想的执着追求,展示了诗人力图从苦闷中挣脱出来的强大精神力量。

李白这组《行路难》诗主要抒发了怀才不遇的情怀,

这里选的是第一首,在悲愤中不乏豪迈气概,在失

意中仍怀有希望。

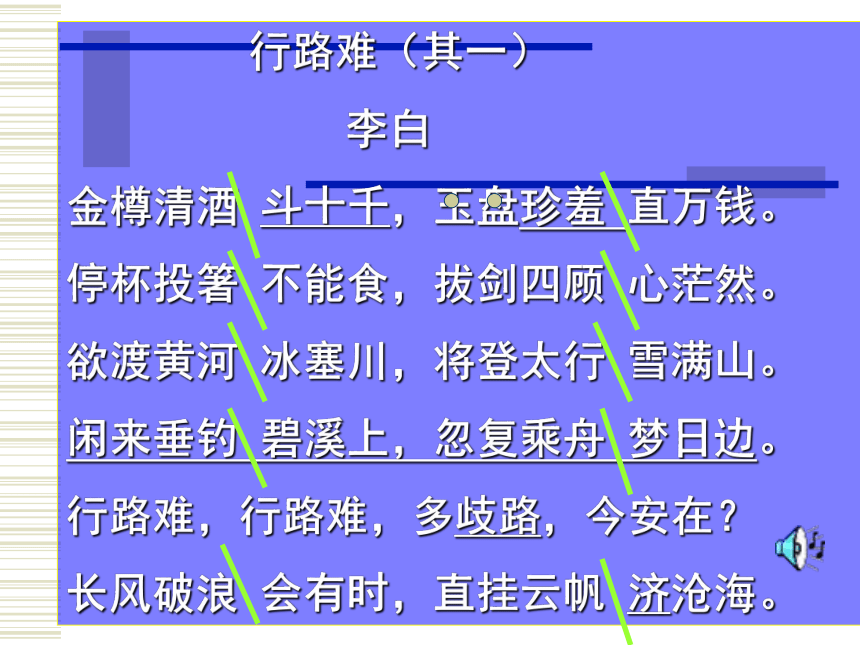

行路难(其一)

李白

金樽清酒 斗十千,玉盘珍羞 直万钱。

停杯投箸 不能食,拔剑四顾 心茫然。

欲渡黄河 冰塞川,将登太行 雪满山。

闲来垂钓 碧溪上,忽复乘舟 梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪 会有时,直挂云帆 济沧海。

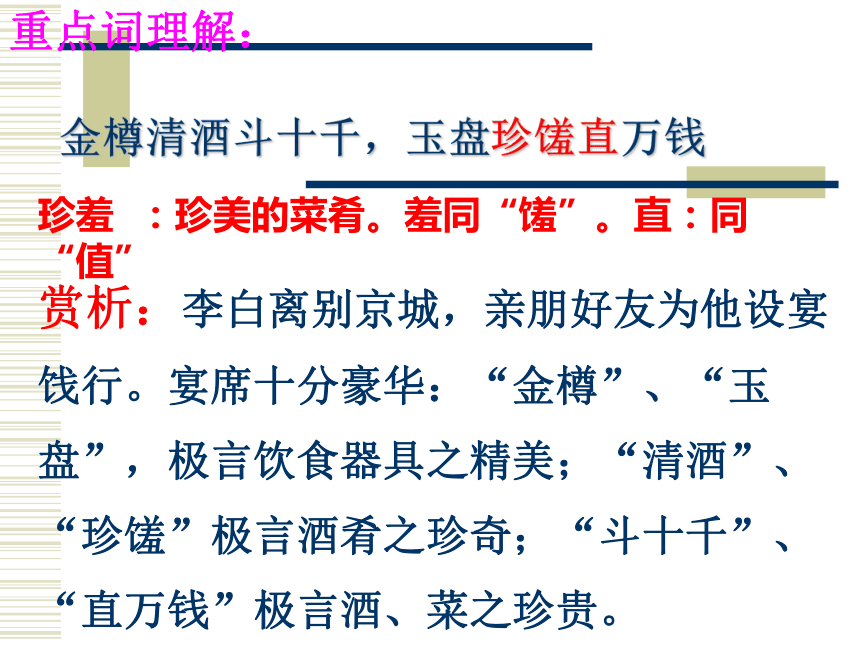

金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱

珍羞 :珍美的菜肴。羞同“馐”。直:同“值”

重点词理解:

赏析:李白离别京城,亲朋好友为他设宴饯行。宴席十分豪华:“金樽”、“玉盘”,极言饮食器具之精美;“清酒”、“珍馐”极言酒肴之珍奇;“斗十千”、“直万钱”极言酒、菜之珍贵。

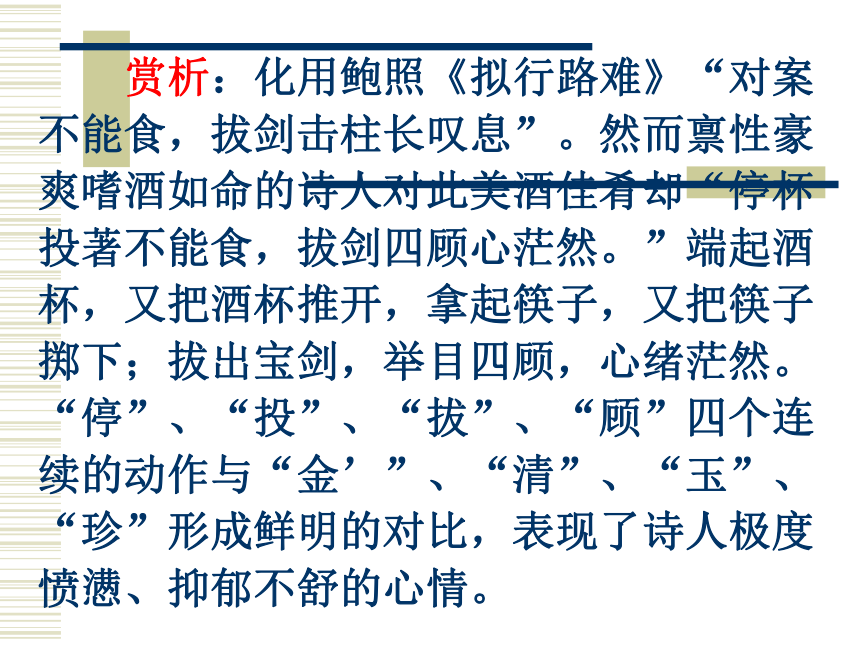

赏析:化用鲍照《拟行路难》“对案不能食,拔剑击柱长叹息”。然而禀性豪爽嗜酒如命的诗人对此美酒佳肴却“停杯投著不能食,拔剑四顾心茫然。”端起酒杯,又把酒杯推开,拿起筷子,又把筷子掷下;拔出宝剑,举目四顾,心绪茫然。“停”、“投”、“拔”、“顾”四个连续的动作与“金’”、“清”、“玉”、“珍”形成鲜明的对比,表现了诗人极度愤懑、抑郁不舒的心情。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

析:写出了四顾的原因,用“欲渡黄河”、“将登太行”象征对某种理想的追求

诗人用“冰塞川”、“雪满山”象征人生道路上的艰难险阻,仕途的艰难。比喻自己的仕途道路受到阻塞,济世安民的理想无法实现。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

闲来:空闲的时候。来:语助词。忽复:忽然又;乘舟梦日边:应是“梦乘舟日边”,因韵律句式需要而颠倒。

赏析: 吕尚,八十岁在磻溪上钓鱼,得遇文王;伊尹,受命于商汤之前,梦见自己乘舟绕日月而过。这两个都是开始在政治上并不顺利,而最终大有作为的人物。 “闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边”用典故,借古人的事例、言论表明自己对前途的希望与信念。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

赏析:但理想与现实是有距离的,理想不能征服现实,现实也不肯认同理想。这样的痛苦交织在诗人心中,他终于发出行路难的感叹。反复咏叹,节奏短促,声调低抑,唱出无穷的忧虑和焦灼不安的心。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

长风:一直顺利的风。会:副词。“一定、必然”的意思。直:径直,直截了当,表示毫不犹豫。济:渡。

赏析:

尽管前路障碍重重,但诗人相信自己总会有一天高挂云帆,乘风破浪,横渡沧海,到达理想的彼岸,这是一种积极的追求,乐观的自信。 现在常用这兩句诗表达自己有宏大的理想抱负和实现理想抱负的坚定的信念。

理 解

金杯盛着昂贵的美酒,玉盘装满价值万钱的佳肴 。但是我停杯扔筷不想饮,拔出宝剑环顾四周,心里一片茫然。想渡黄河,冰雪却冻封了河川;要登太行,但风雪堆满了山。当年吕尚闲居,曾在碧溪垂钓;伊尹受聘前,梦里乘舟路过太阳边。行路难啊,行路难!岔路何其多,我的路,今日在何处?总会有一天,我要乘长风,破巨浪,高挂云帆,渡沧海,酬壮志。

这首诗反映了李白被迫离开长安之际的思想痛苦和心理矛盾。 ???? 一方面,长安两年的经历,使他认识到朝廷的黑暗和仕途的艰难,满怀悲愤,却又无可奈何,产生了进退失据、茫然无措的强烈痛苦,反复感叹:“行路难!行路难!”另一方面,积极用世的愿望,对自己才能的坚信不移及历史上一些贤人最终得到明主重用的事例,又使他对前途满怀希望,相信自己终会有乘风破浪之时,显示出对理想的执著追求和对前途的充分自信。 ?? 全诗交织着现实与理想的深刻矛盾和失望与希望的复杂心情,充满着一股抑郁不平之气,一种昂扬奋进之志。这既反映出当时现实对诗人的沉重压抑,也表现出诗人豪放不羁、自强不息的个性。

小结:

本诗利用比兴的手法描写了人世间的坎坷,抒发了诗人的人生追求,表现了诗人乐观自信的人生态度。

刘禹锡(772~842)唐代文学家、哲学家。字梦得。洛阳(今属河南)人,生于嘉兴(今属浙江)。贞元九年(793)中进士,登博学宏词科。翌年举吏部取士科,授太子校书。永贞元年(805),因辅助王叔文进行政治革新,先贬连州刺史,加贬朗州司马。后回京,又贬连州刺史。历夔州、和州刺史。大和元年(827),回洛阳任职。次年回朝任主客郎中,后出苏州、汝州、同州刺史。开成元年(836),改任太子宾客,分司东都。会昌元年(841),加检校礼部尚书衔。世称刘宾客、刘尚书。临终前撰《子刘子自传》。

白居易曾称其为“诗豪”,唐宋两代对其诗文评价甚高,可见刘禹锡在中国哲学史、文学史上有着重要的地位。

。

这是一首赠答诗。刘禹锡谪迁二十三年后,应召回京。途经扬州与同样被贬的白居易相遇。同是天涯沦落人,惺惺相惜。白居易在席上吟诗,对刘禹锡的遭遇表示同情,刘禹锡因此写此诗回赠。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

1,2:写被贬地的荒僻;贬时之漫长。

3,4:运用典故,作者孤身只影,远离家乡,重返旧地,仿如隔世。

5,6:进一步表现了作者世事变迁的感概,充满人生的乐观感悟和哲思睿理。

7,8:是诗人对白居易关怀的感激及相互慰勉;表现诗人乐观向上的精神,坚定不移的意志。

沉舟,病树:自比遭贬。

千帆过,万木春:比喻自己被贬后,新贵们仕途得意。

暂凭:暂时凭借。

长:振作。

阅读理解

1.首联交代了什么?“凄凉地”、“弃置身”表露了诗人怎样的心情?

贬地之荒僻,贬时之漫长。

无限辛酸和愤懑不平。

阅读理解

2. 颔联在表现手法上有什么特点?描写了怎样的现状?体会诗人此时此刻的心情。

用典

写回乡所见,人事俱非,今非昔比,恍如隔世。

面对此景诗人无限悲痛怅惘(百感交集),油然而生。

阅读理解

3.颈联写的是什么意思?表现了诗人怎样的境界?

——以“沉舟”“病树”自喻,遭贬,“千帆过”“万木春”比喻

自己被贬后,新贵们仕途得意。

——这两句诗客观上饱含着新陈代谢的自然规律,充满

了哲理,也可以理解为诗人心胸豁达,慷慨激昂。

深层理解:这两句借用自然景物的变化暗示社会的发展,蕴含

着深刻的哲理。意思是说,个人的沉沦算不了什么,社会总是

要向前发展的,未来肯定会比现在好。

阅读理解

4.结合标题,谈谈尾联的用意。

——尾联点明酬赠题意,既是对友人关怀的感谢,

又是和友人共勉,表现了诗人坚定的意志和乐观

的精神。

长期遭贬

遭遇坎坷

归来感慨

世事变迁

感叹身世

展望未来

感谢赠言

振作精神

辛酸、愤懑

怀恋、怅惘

豁达、进取

积极、昂扬

用典

比喻

富有哲理

积极进取、乐观豁达

小结:作者借由这首诗抒发了不能任由自己任意放纵,一味地消沉下去,他笔锋一转,又与友人相互劝慰,相互鼓励。他对生活并未完全丧失信心。诗中感慨很深,但读起来给人的感受并不是消沉,而相反是振奋。

唐诗是中国古典文学的瑰宝,其体裁之完整,技巧之纯熟,风格之遒上,境界之高远,都达到了完美与辉煌,堪称中国传统诗歌之集大成者。

宋词在中国文学史上是一种独立的重要的文学形式。它原是配合隋唐“新声”(燕乐)而创作的歌词,直到晚唐五代才逐渐脱离按曲拍谦词的束缚,成为一种长短句的诗体,以格律诗的形式流传至今。

水调歌头 明月几时有

苏轼

走近苏东坡

苏轼:(1037-1101)北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉州 眉山(今属四川)人。因反对王安石新法而求外职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作 诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颖州等, 官至礼部尚书。后又贬谪惠州、儋州。北还后第二年病死常州 。南宋 时追谥文忠。与父洵弟辙,合称“三苏”。其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一 。其诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格。少数诗篇 也能反映民间疾苦,指责统治者的奢侈骄纵。词开豪放一派,对后代很 有影响。《念奴娇·赤壁怀古》、《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。 擅长行书、楷书,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家 ”。诗文有《东坡文集》等。

【作者简介】

——序言中,“中秋”、“兼怀子由”,透露了写

作本词的时间和目的。当时苏轼任密州太守,

政治上失意,苏轼的弟弟子由被贬谪到离苏轼

数百公里的山东济南,兄弟七年没有见面。望

月思亲,心情抑郁惆怅。

题解及写作背景

——水调歌头,是词牌名,其作用是规定一首词每句的字数、平仄等。

丙辰中秋欢饮达旦,大醉作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒, 起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何

事长向别时圆?人有悲

欢离合,月有阴晴圆

缺,此事古难全。 但愿

人长久,千里共婵娟。

水调歌头 · 明月几时有

苏轼

明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

把酒:端起酒杯。

宫阙:宫殿。

归去:回到天上。

琼楼玉宇:指想象中的宫殿。

不胜:经不住。

弄清影:指月光下的身影也跟着做出各种舞姿。

何似:哪比得上。

转朱阁,低姬户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

转朱阁,低姬户,照无眠:月儿转过朱红色色楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的人(指诗人自己)。

不应:不该。

何事:为什么。

别时圆:在人们分别时圆。

此事:指人的“欢”和“合”和月的“晴”和“圆”。

千里:相隔千里的人。

共婵娟:共同享受美好的月光。

1.如何理解“明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙今夕是何年”?

整体感知上片大意

——词人以拿酒问月开端:明月什么时候就有了?天上的宫殿今晚是何年何月?这体现了苏轼屡受打击后在“出世”与“入世”之间徘徊的困惑心态。

2.“我欲乘风归去,又恐琼搂玉宇,高处不胜寒”,表达了词人怎样的心理?

——由于无法排解内心的困惑,词人便想乘风飞往

月宫去,但又担心在高寒的月宫自己难以承受。这就流露出词人“出世”、“入世”的双重矛盾心理。

整体感知上片大意

3.“起舞弄清影,何似在人间”透露了诗人主要的心愿?

——既然月宫回不去,还不如在人间。这说明苏轼愿意在人间为国家出力,这显现苏轼一种积极的人生态度。

(1)“不应有恨,何事长向别时圆?”与“但愿人长久,千里共婵娟”这两句各体现了词人的什么感情?

(3)这首词表现了作者怎样的人生态度?

(2)找出词中蕴涵人生哲理与表达美好祝愿的句子。

“月圆人不圆”的遗憾之情和“千里共婵娟”的美好心愿。

蕴涵了人生哲理的句子是:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”

将人世的聚合离散看作如明月的阴晴圆缺,非人力所能左右。正因为蕴涵了人生哲理,这句词也成为名句。

表达美好祝愿的句子是:“但愿人长久,千里共蝉娟。”这是关于祝福流传千古的名句。

作者在词中问天,实际是在问人生,抒发对人生的感慨。先是因对亲人的思念之情无法排遣而向青天发难,进而自慰、释然,语气愈加旷达,感情也进一步升华为对天下之人的美好祝愿,对生活的信心也更坚定。

上阕:极写诗人在“天上、人间”的徘徊和矛盾。

是写景想象,写见月思念君,有所企盼又万分无奈,而欲超越现实超越自我的内心矛盾。

下阕:写对月怀人,以积极乐观的旷达情怀作结。

着重写睹月思人,抒写对弟弟苏辙的深切怀念,写得惋恻缠绵而又富于理趣。在词的最后一句,作者以超迈豁达的心情表达了对弟弟的祝愿:但愿我们都能健康常在,几时远隔千里,却也能共同欣赏这美丽的月光。

这首诗表现了诗人由心有所郁结,到心胸开阔的乐观旷达情怀还抒发对弟弟的强烈思念。特别是“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺” ,“但愿人长久,千里共婵娟。”还成为流传千世,脍炙人口的佳句。

上阕:饮酒问月

本词的中心形象是什么?它在上、下阕各起到什么作用?

下阕:难眠怀弟

情景交融

---------追求美好生活

---------探求人生哲理

咏月

明月

喻清高

圆月

衬别离。

【简析】 词人运用形象描绘的手法,勾勒出一种皓月当空、美人千里、孤高旷远的境氛围,把自己遗世独立意绪和往昔的神话传说融合一处,在月的阴晴圆缺当中,渗进浓厚的哲学意味,可以说是一首将自然和社会高度契合的感喟作品。此词通篇咏月,却处处关合人事。上片借明月自喻孤高,下片用圆月衬托别情,它构思奇特,畦径独辟,极富有浪漫主义色彩,是苏词的代表作之一

学习目标

1、学习并了解诗歌的意境。

2、学习并了解诗、词、曲等诗歌的体裁特点。

3、熟读并背诵课文。

行 路 难

写作背景:

《行路难》是乐府古题,多咏叹世路艰难及贫困孤苦的处境。这首诗是李白在天宝三载(744)离开长安时所作。诗中写世路艰难,反映了政治上遭遇挫折后,诗人内心的强烈苦闷、抑郁和不平;同时,又表现了诗人的倔强、自信和他对理想的执着追求,展示了诗人力图从苦闷中挣脱出来的强大精神力量。

李白这组《行路难》诗主要抒发了怀才不遇的情怀,

这里选的是第一首,在悲愤中不乏豪迈气概,在失

意中仍怀有希望。

行路难(其一)

李白

金樽清酒 斗十千,玉盘珍羞 直万钱。

停杯投箸 不能食,拔剑四顾 心茫然。

欲渡黄河 冰塞川,将登太行 雪满山。

闲来垂钓 碧溪上,忽复乘舟 梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪 会有时,直挂云帆 济沧海。

金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱

珍羞 :珍美的菜肴。羞同“馐”。直:同“值”

重点词理解:

赏析:李白离别京城,亲朋好友为他设宴饯行。宴席十分豪华:“金樽”、“玉盘”,极言饮食器具之精美;“清酒”、“珍馐”极言酒肴之珍奇;“斗十千”、“直万钱”极言酒、菜之珍贵。

赏析:化用鲍照《拟行路难》“对案不能食,拔剑击柱长叹息”。然而禀性豪爽嗜酒如命的诗人对此美酒佳肴却“停杯投著不能食,拔剑四顾心茫然。”端起酒杯,又把酒杯推开,拿起筷子,又把筷子掷下;拔出宝剑,举目四顾,心绪茫然。“停”、“投”、“拔”、“顾”四个连续的动作与“金’”、“清”、“玉”、“珍”形成鲜明的对比,表现了诗人极度愤懑、抑郁不舒的心情。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

析:写出了四顾的原因,用“欲渡黄河”、“将登太行”象征对某种理想的追求

诗人用“冰塞川”、“雪满山”象征人生道路上的艰难险阻,仕途的艰难。比喻自己的仕途道路受到阻塞,济世安民的理想无法实现。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

闲来:空闲的时候。来:语助词。忽复:忽然又;乘舟梦日边:应是“梦乘舟日边”,因韵律句式需要而颠倒。

赏析: 吕尚,八十岁在磻溪上钓鱼,得遇文王;伊尹,受命于商汤之前,梦见自己乘舟绕日月而过。这两个都是开始在政治上并不顺利,而最终大有作为的人物。 “闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边”用典故,借古人的事例、言论表明自己对前途的希望与信念。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

赏析:但理想与现实是有距离的,理想不能征服现实,现实也不肯认同理想。这样的痛苦交织在诗人心中,他终于发出行路难的感叹。反复咏叹,节奏短促,声调低抑,唱出无穷的忧虑和焦灼不安的心。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

长风:一直顺利的风。会:副词。“一定、必然”的意思。直:径直,直截了当,表示毫不犹豫。济:渡。

赏析:

尽管前路障碍重重,但诗人相信自己总会有一天高挂云帆,乘风破浪,横渡沧海,到达理想的彼岸,这是一种积极的追求,乐观的自信。 现在常用这兩句诗表达自己有宏大的理想抱负和实现理想抱负的坚定的信念。

理 解

金杯盛着昂贵的美酒,玉盘装满价值万钱的佳肴 。但是我停杯扔筷不想饮,拔出宝剑环顾四周,心里一片茫然。想渡黄河,冰雪却冻封了河川;要登太行,但风雪堆满了山。当年吕尚闲居,曾在碧溪垂钓;伊尹受聘前,梦里乘舟路过太阳边。行路难啊,行路难!岔路何其多,我的路,今日在何处?总会有一天,我要乘长风,破巨浪,高挂云帆,渡沧海,酬壮志。

这首诗反映了李白被迫离开长安之际的思想痛苦和心理矛盾。 ???? 一方面,长安两年的经历,使他认识到朝廷的黑暗和仕途的艰难,满怀悲愤,却又无可奈何,产生了进退失据、茫然无措的强烈痛苦,反复感叹:“行路难!行路难!”另一方面,积极用世的愿望,对自己才能的坚信不移及历史上一些贤人最终得到明主重用的事例,又使他对前途满怀希望,相信自己终会有乘风破浪之时,显示出对理想的执著追求和对前途的充分自信。 ?? 全诗交织着现实与理想的深刻矛盾和失望与希望的复杂心情,充满着一股抑郁不平之气,一种昂扬奋进之志。这既反映出当时现实对诗人的沉重压抑,也表现出诗人豪放不羁、自强不息的个性。

小结:

本诗利用比兴的手法描写了人世间的坎坷,抒发了诗人的人生追求,表现了诗人乐观自信的人生态度。

刘禹锡(772~842)唐代文学家、哲学家。字梦得。洛阳(今属河南)人,生于嘉兴(今属浙江)。贞元九年(793)中进士,登博学宏词科。翌年举吏部取士科,授太子校书。永贞元年(805),因辅助王叔文进行政治革新,先贬连州刺史,加贬朗州司马。后回京,又贬连州刺史。历夔州、和州刺史。大和元年(827),回洛阳任职。次年回朝任主客郎中,后出苏州、汝州、同州刺史。开成元年(836),改任太子宾客,分司东都。会昌元年(841),加检校礼部尚书衔。世称刘宾客、刘尚书。临终前撰《子刘子自传》。

白居易曾称其为“诗豪”,唐宋两代对其诗文评价甚高,可见刘禹锡在中国哲学史、文学史上有着重要的地位。

。

这是一首赠答诗。刘禹锡谪迁二十三年后,应召回京。途经扬州与同样被贬的白居易相遇。同是天涯沦落人,惺惺相惜。白居易在席上吟诗,对刘禹锡的遭遇表示同情,刘禹锡因此写此诗回赠。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

1,2:写被贬地的荒僻;贬时之漫长。

3,4:运用典故,作者孤身只影,远离家乡,重返旧地,仿如隔世。

5,6:进一步表现了作者世事变迁的感概,充满人生的乐观感悟和哲思睿理。

7,8:是诗人对白居易关怀的感激及相互慰勉;表现诗人乐观向上的精神,坚定不移的意志。

沉舟,病树:自比遭贬。

千帆过,万木春:比喻自己被贬后,新贵们仕途得意。

暂凭:暂时凭借。

长:振作。

阅读理解

1.首联交代了什么?“凄凉地”、“弃置身”表露了诗人怎样的心情?

贬地之荒僻,贬时之漫长。

无限辛酸和愤懑不平。

阅读理解

2. 颔联在表现手法上有什么特点?描写了怎样的现状?体会诗人此时此刻的心情。

用典

写回乡所见,人事俱非,今非昔比,恍如隔世。

面对此景诗人无限悲痛怅惘(百感交集),油然而生。

阅读理解

3.颈联写的是什么意思?表现了诗人怎样的境界?

——以“沉舟”“病树”自喻,遭贬,“千帆过”“万木春”比喻

自己被贬后,新贵们仕途得意。

——这两句诗客观上饱含着新陈代谢的自然规律,充满

了哲理,也可以理解为诗人心胸豁达,慷慨激昂。

深层理解:这两句借用自然景物的变化暗示社会的发展,蕴含

着深刻的哲理。意思是说,个人的沉沦算不了什么,社会总是

要向前发展的,未来肯定会比现在好。

阅读理解

4.结合标题,谈谈尾联的用意。

——尾联点明酬赠题意,既是对友人关怀的感谢,

又是和友人共勉,表现了诗人坚定的意志和乐观

的精神。

长期遭贬

遭遇坎坷

归来感慨

世事变迁

感叹身世

展望未来

感谢赠言

振作精神

辛酸、愤懑

怀恋、怅惘

豁达、进取

积极、昂扬

用典

比喻

富有哲理

积极进取、乐观豁达

小结:作者借由这首诗抒发了不能任由自己任意放纵,一味地消沉下去,他笔锋一转,又与友人相互劝慰,相互鼓励。他对生活并未完全丧失信心。诗中感慨很深,但读起来给人的感受并不是消沉,而相反是振奋。

唐诗是中国古典文学的瑰宝,其体裁之完整,技巧之纯熟,风格之遒上,境界之高远,都达到了完美与辉煌,堪称中国传统诗歌之集大成者。

宋词在中国文学史上是一种独立的重要的文学形式。它原是配合隋唐“新声”(燕乐)而创作的歌词,直到晚唐五代才逐渐脱离按曲拍谦词的束缚,成为一种长短句的诗体,以格律诗的形式流传至今。

水调歌头 明月几时有

苏轼

走近苏东坡

苏轼:(1037-1101)北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,眉州 眉山(今属四川)人。因反对王安石新法而求外职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。后以作 诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颖州等, 官至礼部尚书。后又贬谪惠州、儋州。北还后第二年病死常州 。南宋 时追谥文忠。与父洵弟辙,合称“三苏”。其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一 。其诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格。少数诗篇 也能反映民间疾苦,指责统治者的奢侈骄纵。词开豪放一派,对后代很 有影响。《念奴娇·赤壁怀古》、《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。 擅长行书、楷书,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家 ”。诗文有《东坡文集》等。

【作者简介】

——序言中,“中秋”、“兼怀子由”,透露了写

作本词的时间和目的。当时苏轼任密州太守,

政治上失意,苏轼的弟弟子由被贬谪到离苏轼

数百公里的山东济南,兄弟七年没有见面。望

月思亲,心情抑郁惆怅。

题解及写作背景

——水调歌头,是词牌名,其作用是规定一首词每句的字数、平仄等。

丙辰中秋欢饮达旦,大醉作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒, 起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何

事长向别时圆?人有悲

欢离合,月有阴晴圆

缺,此事古难全。 但愿

人长久,千里共婵娟。

水调歌头 · 明月几时有

苏轼

明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

把酒:端起酒杯。

宫阙:宫殿。

归去:回到天上。

琼楼玉宇:指想象中的宫殿。

不胜:经不住。

弄清影:指月光下的身影也跟着做出各种舞姿。

何似:哪比得上。

转朱阁,低姬户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

转朱阁,低姬户,照无眠:月儿转过朱红色色楼阁,低低地挂在雕花的窗户上,照着没有睡意的人(指诗人自己)。

不应:不该。

何事:为什么。

别时圆:在人们分别时圆。

此事:指人的“欢”和“合”和月的“晴”和“圆”。

千里:相隔千里的人。

共婵娟:共同享受美好的月光。

1.如何理解“明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙今夕是何年”?

整体感知上片大意

——词人以拿酒问月开端:明月什么时候就有了?天上的宫殿今晚是何年何月?这体现了苏轼屡受打击后在“出世”与“入世”之间徘徊的困惑心态。

2.“我欲乘风归去,又恐琼搂玉宇,高处不胜寒”,表达了词人怎样的心理?

——由于无法排解内心的困惑,词人便想乘风飞往

月宫去,但又担心在高寒的月宫自己难以承受。这就流露出词人“出世”、“入世”的双重矛盾心理。

整体感知上片大意

3.“起舞弄清影,何似在人间”透露了诗人主要的心愿?

——既然月宫回不去,还不如在人间。这说明苏轼愿意在人间为国家出力,这显现苏轼一种积极的人生态度。

(1)“不应有恨,何事长向别时圆?”与“但愿人长久,千里共婵娟”这两句各体现了词人的什么感情?

(3)这首词表现了作者怎样的人生态度?

(2)找出词中蕴涵人生哲理与表达美好祝愿的句子。

“月圆人不圆”的遗憾之情和“千里共婵娟”的美好心愿。

蕴涵了人生哲理的句子是:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”

将人世的聚合离散看作如明月的阴晴圆缺,非人力所能左右。正因为蕴涵了人生哲理,这句词也成为名句。

表达美好祝愿的句子是:“但愿人长久,千里共蝉娟。”这是关于祝福流传千古的名句。

作者在词中问天,实际是在问人生,抒发对人生的感慨。先是因对亲人的思念之情无法排遣而向青天发难,进而自慰、释然,语气愈加旷达,感情也进一步升华为对天下之人的美好祝愿,对生活的信心也更坚定。

上阕:极写诗人在“天上、人间”的徘徊和矛盾。

是写景想象,写见月思念君,有所企盼又万分无奈,而欲超越现实超越自我的内心矛盾。

下阕:写对月怀人,以积极乐观的旷达情怀作结。

着重写睹月思人,抒写对弟弟苏辙的深切怀念,写得惋恻缠绵而又富于理趣。在词的最后一句,作者以超迈豁达的心情表达了对弟弟的祝愿:但愿我们都能健康常在,几时远隔千里,却也能共同欣赏这美丽的月光。

这首诗表现了诗人由心有所郁结,到心胸开阔的乐观旷达情怀还抒发对弟弟的强烈思念。特别是“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺” ,“但愿人长久,千里共婵娟。”还成为流传千世,脍炙人口的佳句。

上阕:饮酒问月

本词的中心形象是什么?它在上、下阕各起到什么作用?

下阕:难眠怀弟

情景交融

---------追求美好生活

---------探求人生哲理

咏月

明月

喻清高

圆月

衬别离。

【简析】 词人运用形象描绘的手法,勾勒出一种皓月当空、美人千里、孤高旷远的境氛围,把自己遗世独立意绪和往昔的神话传说融合一处,在月的阴晴圆缺当中,渗进浓厚的哲学意味,可以说是一首将自然和社会高度契合的感喟作品。此词通篇咏月,却处处关合人事。上片借明月自喻孤高,下片用圆月衬托别情,它构思奇特,畦径独辟,极富有浪漫主义色彩,是苏词的代表作之一

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)