荷塘月色课件(33张幻灯片)

文档属性

| 名称 | 荷塘月色课件(33张幻灯片) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-09-21 10:24:49 | ||

图片预览

文档简介

朱自清

荷塘月色

学习重点

作者简介

背景知识

艺术成就

随堂练习

整体感知

学习重点

揣摩语言

对文章的文体特点、大概内容、基本情感倾向等的初步认识和了解。

重点一 整体感知

内语境(文章中心、上下文等)

结合

外语境(社会、文化背景、人际关

系等)

辨析、品味语言的深层意义、感彩等。

重点二 揣摩语言

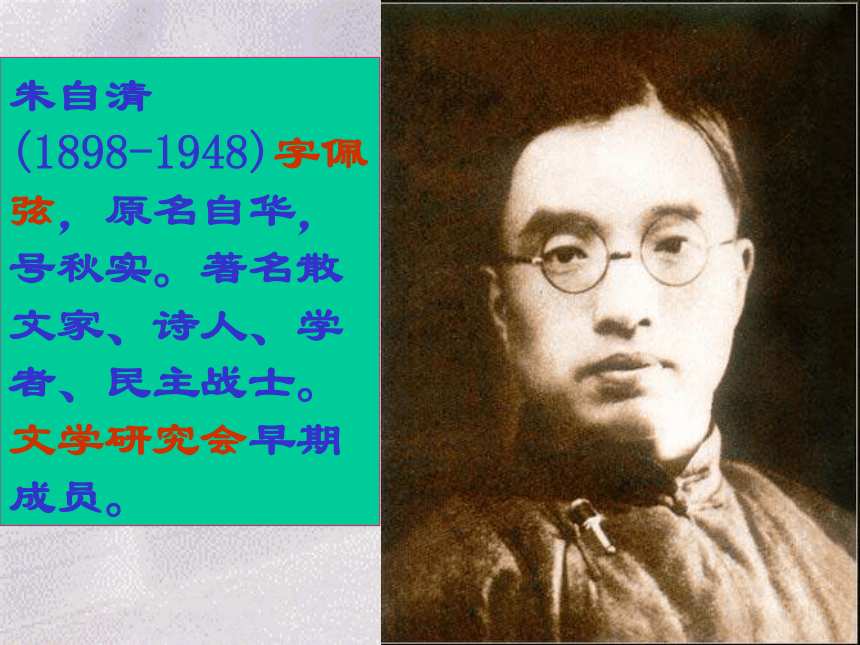

朱自清

(1898-1948)字佩弦,原名自华,号秋实。著名散文家、诗人、学者、民主战士。文学研究会早期成员。

祖籍浙江绍兴,生于江苏东海,因祖父、父亲都定居扬州,又自称扬州人。幼年受士大夫家庭的传统教育,1916年考入北京大学哲学系。1920年毕业后在江、浙的中学任教,极受欢迎。1925年任清华大学中文系教授。 1931-1932年在英国伦敦学语言学及英国文学,回国后仍在清华大学任教授并兼中文系主任。

1948年8月12日病逝前,谆谆嘱告家人,说已签名拒绝美援,不要买政府配售的面粉。

毛泽东《别了,司徒雷登》:“一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮”,“表现了我们民族的英雄气概”。

代表作品:长诗《毁灭》、诗集《踪迹》、散文集《背影》。

本文写于1927年7月。当年4月12日,南方发生“四一二”政变。

面对“南方这一年的变动”,朱自清觉得是“人的意想所赶不上的”。他认为:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……

只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然,不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避一法……

在这三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”(《那里去》)“这几天心里似乎有些异常……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”(《一封信》)

简而言之,此时的朱自清正处在反感于国民党的“反革命”,又对共产党的革命心存疑虑。陷入了不知道往“哪里走”的“惶惶然”中。

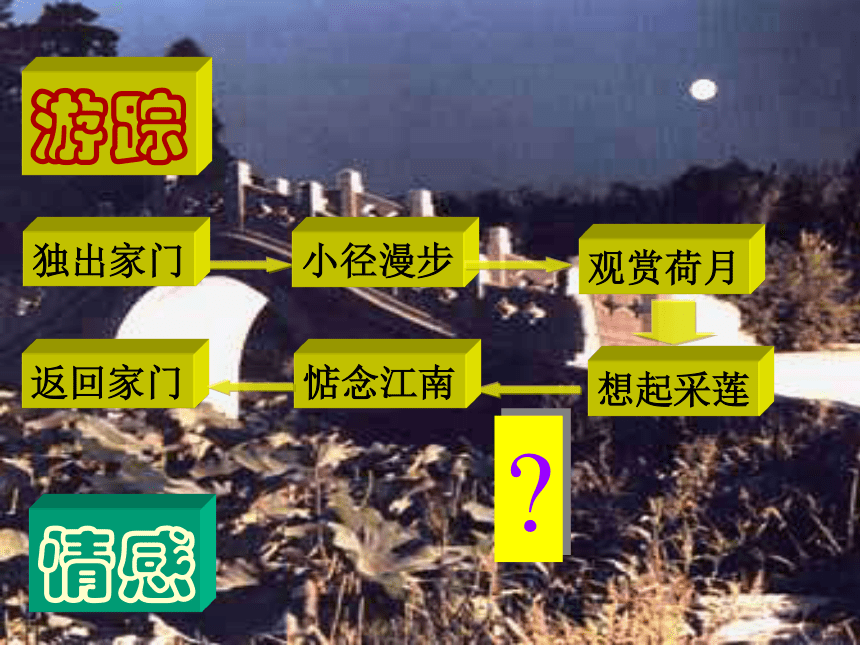

游踪

独出家门

小径漫步

观赏荷月

想起采莲

惦念江南

?

返回家门

情感

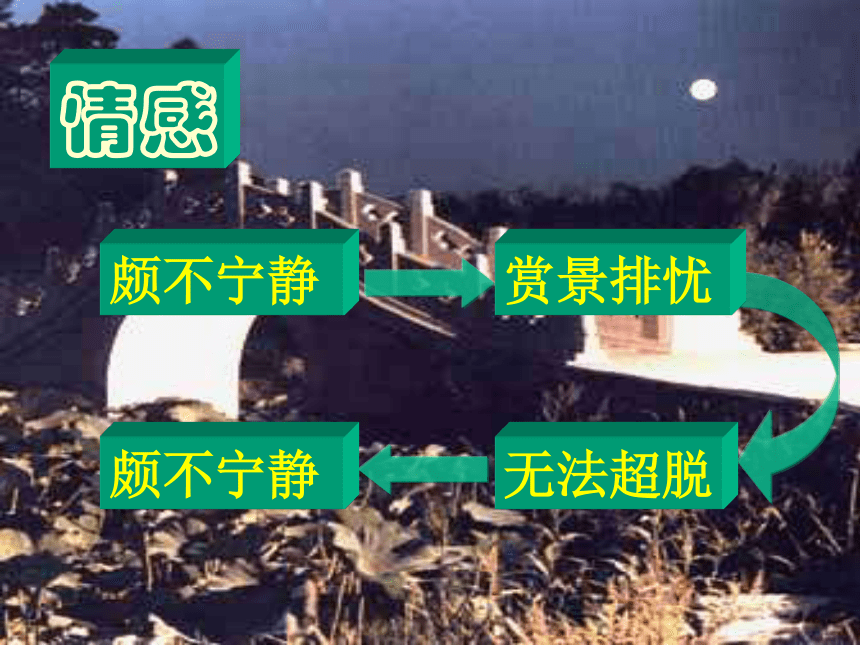

情感

颇不宁静

赏景排忧

无法超脱

颇不宁静

明线

游踪

暗线

情感

独出家门

小径漫步

观赏荷月

想起采莲

返回家门

颇不宁静

赏景排忧

无法超脱

颇不宁静

惦念江南

朗读

朗读是一种对文本的再创造过程,朗读本身就打上了您对文本理解的

烙印,要融入

自己的感情,

注意抑扬顿挫、轻重缓急。

找出您认为最好的或者您不理解的句子!

反复体味、朗读

荷塘月色

荷塘四周

黑影斑驳

杨柳如画

月下荷塘

荷叶

荷花

荷香

荷波

田田

袅娜

丝丝缕缕、渺茫如歌

凝碧的波痕

侧写月色

(多种感官)

远山隐约

无精打采的灯光, 热闹的蝉声、蛙声?

亭亭 风致

羞涩

如明珠

似星星

荷塘月色

荷塘四周

月下荷塘

塘上月色

月光如水

薄雾似纱

花叶若梦

光影似曲

正面

画 面 是

—美丽的

气 氛 是

—宁静的

格 调 是

—雅致的

美

静

雅

荷塘月色

整体又是有机和谐的

一切景语皆情语

荷香幽幽中,温一壶月光下酒

——《荷塘月色》艺术之美看过来

1.形象美——手法多样:

鲜明的比喻

明显的对比

强烈的衬托

生动的拟人

传神的通感

仔细观察-用心体会-广泛联想

荷香幽幽中,温一壶月光下酒

——《荷塘月色》艺术之美看过来

2.语言美——新颖而不失自然传神

通俗流畅

描述传神

节奏协调(量词、叠词)

仔细观察-用心体会-广泛联想

荷香幽幽中,温一壶月光下酒

——《荷塘月色》艺术之美看过来

3.意境美——

融情入景、即景抒情

仔细观察-用心体会-广泛联想

荷香幽幽中,温一壶月光下酒

——《荷塘月色》艺术之美看过来

4.建筑美——

首尾呼应、明暗协调的完整结构

仔细观察-用心体会-广泛联想

一、下列加下划线的字音、形、义完全正确的一项是:

A、弥望(mí 充满)倩影(qiàn美丽)风姿(zī姿态)

B、温馨(xīng芳香)宛然(wān仿佛)惊诧(chà惊奇)

C、蓊郁(w?ng茂盛)厄梦(è可怕的)恩泽(zè恩惠)

D、袅娜(li?o luó柔美的样子)风致(zhì美的姿态)倏地(shù极快的)

二、找出构词方式完全相同的一组:

A、参差、袅娜、蕴藏 B、恬静、摇撼、稀疏

C、弥望、绝望、苦涩 D、风姿、轻纱、渺茫

三、指出下面修辞手法有所不同的一句:

A、叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

B、树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。

C、但光与影有着和谐的旋律,如梵娥玲上奏着的名曲。

A

B

C

作业:掌握下列字词的音、形、意

屑 蓊郁 踱 弥望 亭亭 袅娜 霎时 宛然 脉脉 风致 参差 倩影 丰姿 媛 鷁 櫂 裾

荷塘月色

学习重点

作者简介

背景知识

艺术成就

随堂练习

整体感知

学习重点

揣摩语言

对文章的文体特点、大概内容、基本情感倾向等的初步认识和了解。

重点一 整体感知

内语境(文章中心、上下文等)

结合

外语境(社会、文化背景、人际关

系等)

辨析、品味语言的深层意义、感彩等。

重点二 揣摩语言

朱自清

(1898-1948)字佩弦,原名自华,号秋实。著名散文家、诗人、学者、民主战士。文学研究会早期成员。

祖籍浙江绍兴,生于江苏东海,因祖父、父亲都定居扬州,又自称扬州人。幼年受士大夫家庭的传统教育,1916年考入北京大学哲学系。1920年毕业后在江、浙的中学任教,极受欢迎。1925年任清华大学中文系教授。 1931-1932年在英国伦敦学语言学及英国文学,回国后仍在清华大学任教授并兼中文系主任。

1948年8月12日病逝前,谆谆嘱告家人,说已签名拒绝美援,不要买政府配售的面粉。

毛泽东《别了,司徒雷登》:“一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮”,“表现了我们民族的英雄气概”。

代表作品:长诗《毁灭》、诗集《踪迹》、散文集《背影》。

本文写于1927年7月。当年4月12日,南方发生“四一二”政变。

面对“南方这一年的变动”,朱自清觉得是“人的意想所赶不上的”。他认为:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰颓与骚动使得大家惶惶然……

只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然,不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避一法……

在这三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可以姑作安心地过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”(《那里去》)“这几天心里似乎有些异常……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”(《一封信》)

简而言之,此时的朱自清正处在反感于国民党的“反革命”,又对共产党的革命心存疑虑。陷入了不知道往“哪里走”的“惶惶然”中。

游踪

独出家门

小径漫步

观赏荷月

想起采莲

惦念江南

?

返回家门

情感

情感

颇不宁静

赏景排忧

无法超脱

颇不宁静

明线

游踪

暗线

情感

独出家门

小径漫步

观赏荷月

想起采莲

返回家门

颇不宁静

赏景排忧

无法超脱

颇不宁静

惦念江南

朗读

朗读是一种对文本的再创造过程,朗读本身就打上了您对文本理解的

烙印,要融入

自己的感情,

注意抑扬顿挫、轻重缓急。

找出您认为最好的或者您不理解的句子!

反复体味、朗读

荷塘月色

荷塘四周

黑影斑驳

杨柳如画

月下荷塘

荷叶

荷花

荷香

荷波

田田

袅娜

丝丝缕缕、渺茫如歌

凝碧的波痕

侧写月色

(多种感官)

远山隐约

无精打采的灯光, 热闹的蝉声、蛙声?

亭亭 风致

羞涩

如明珠

似星星

荷塘月色

荷塘四周

月下荷塘

塘上月色

月光如水

薄雾似纱

花叶若梦

光影似曲

正面

画 面 是

—美丽的

气 氛 是

—宁静的

格 调 是

—雅致的

美

静

雅

荷塘月色

整体又是有机和谐的

一切景语皆情语

荷香幽幽中,温一壶月光下酒

——《荷塘月色》艺术之美看过来

1.形象美——手法多样:

鲜明的比喻

明显的对比

强烈的衬托

生动的拟人

传神的通感

仔细观察-用心体会-广泛联想

荷香幽幽中,温一壶月光下酒

——《荷塘月色》艺术之美看过来

2.语言美——新颖而不失自然传神

通俗流畅

描述传神

节奏协调(量词、叠词)

仔细观察-用心体会-广泛联想

荷香幽幽中,温一壶月光下酒

——《荷塘月色》艺术之美看过来

3.意境美——

融情入景、即景抒情

仔细观察-用心体会-广泛联想

荷香幽幽中,温一壶月光下酒

——《荷塘月色》艺术之美看过来

4.建筑美——

首尾呼应、明暗协调的完整结构

仔细观察-用心体会-广泛联想

一、下列加下划线的字音、形、义完全正确的一项是:

A、弥望(mí 充满)倩影(qiàn美丽)风姿(zī姿态)

B、温馨(xīng芳香)宛然(wān仿佛)惊诧(chà惊奇)

C、蓊郁(w?ng茂盛)厄梦(è可怕的)恩泽(zè恩惠)

D、袅娜(li?o luó柔美的样子)风致(zhì美的姿态)倏地(shù极快的)

二、找出构词方式完全相同的一组:

A、参差、袅娜、蕴藏 B、恬静、摇撼、稀疏

C、弥望、绝望、苦涩 D、风姿、轻纱、渺茫

三、指出下面修辞手法有所不同的一句:

A、叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

B、树缝里也漏着一两点路灯光,没精打采的,是渴睡人的眼。

C、但光与影有着和谐的旋律,如梵娥玲上奏着的名曲。

A

B

C

作业:掌握下列字词的音、形、意

屑 蓊郁 踱 弥望 亭亭 袅娜 霎时 宛然 脉脉 风致 参差 倩影 丰姿 媛 鷁 櫂 裾