第一单元第一章《认识生物》单元检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第一单元第一章《认识生物》单元检测题(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 130.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2018-09-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《认识生物》单元检测题

一、单选题

1.下列关于我国动物资源的描述中,错误的是( )

A. 我国地域辽阔,动物多种多样

B. 我国是世界上拥有野生动物种类最多的国家

C. 我国有鸟类1244种,占世界鸟类种数的14%左右

D. 人类的活动加速了物种灭绝的速度,我国的动物资源面临严重威胁

2.在探究“蚯蚓在什么样的物体表面爬得快”的实验结束后,对蚯蚓的处理方法得当的是( )

A. 留下来玩 B. 可以吓胆小的同学

C. 把它解剖 D. 放回大自然

3.鼠妇的生活环境是( )

A. 水中 B. 干燥的陆生环境

C. 潮湿的陆生环境 D. 土壤里

4.环保爱好者在制订保护东北虎的行动方案之前,需要先进行广泛的调查,其目的不包括了解( )

A. 东北虎的生存数量

B. 东北虎的生存地区

C. 东北虎的药用价值

D. 东北虎的生活习性

5.在调查中,下列行为正确的是( )

A. 避开不喜欢的动物 B. 飞檐走壁,采摘高处的野果

C. 如实记录 D. 采摘新鲜的野果,趁鲜品尝

6.响尾蛇能对哪种猎物进行追寻?( )

A. 活的未被咬伤的老鼠 B. 被它咬伤的或咬死的老鼠

C. 没被它咬的死老鼠 D. 以上三者都行

7.观察时科学探究的一种基本方法,下列关于观察的叙述中,错误的是( )

A. 观察时比较直接,所以一般不需要很长时间

B. 观察时要全面、细致,并作好观察记录

C. 观察要有明确的目的

D. 观察可以直接用肉眼或者借助放大镜、显微镜等仪器

8.2003年10月15日,杨利伟乘坐我国自行研制的“神舟5号”飞船成功飞向太空,你认为杨利伟携带的维持生命的基本物质是( )

A. 食物、氧气、水 B. 食物、氧气、水、保暖衣服

C. 食物、氧气、水、香烟 D. 食物、饮料、啤酒

9.图中主要体现了生物的哪项基本特征( )

A. 需要营养 B. 能进行呼吸 C. 生长和繁殖 D. 对外界刺激作出反应

10.对于误差的叙述正确的是

A. 用精密的仪器可以避免误差

B. 让细心的同学测量可以避免误差

C. 多次测量取出现频率最高的数据误差最小

D. 多次测量求平均值减小误差

11.为了了解市民对生“二胎”的看法,通常采用的方法是( )

A. 调查法 B. 实验法 C. 资料分析法 D. 观察法

12.每年6月6日是世界爱眼日,小明想要了解我市中学生的近视情况应该选用( )

A. 观察法 B. 测量法 C. 实验法 D. 调查法

二、填空题

13.下面是小明在校园调查时记录的生物名称:

A狗尾草、B苔藓、C红蜘蛛、D松树、E蚯蚓、F小鸟、G马齿苋、H一串红、I爬山虎、J柳树、K仙人掌、L蜻蜓、M蚂蚁、N蚊子、O鼠妇、P青蛙.

请你帮他把这些生物分成动物与植物两类:

动物:__.

植物:__.

14.调查范围较大,不能逐个调查时,要选取一部分调查对象作为_________。

15.在生态系统中的物质和__________就是沿着____________和___________流动的。

16.观察要有明确的__________。根据观察__________,仔细寻找被观察对象的__________,并随时做好__________。

17.观察是我们了解、掌握生物的__________、__________、__________等第一手材料的基本方法,也是研究__________的第一步。

三、综合题

18.下图是某同学在“调查我们身边的生物”这一活动过程中,所拍摄的五幅照片。

(1)根据照片所提供的信息判断:该同学是在什么样的地域环境中开展调查的(如海洋、淡水水域、陆地等)? 请对调查的具体地点进行简要描述:___________________________

(2)如果将照片中的生物进行分类,你会怎样做?_写出你的分类依据: _________列出你的分类结果: ___________

19.某兴趣小组在老师的带领下,在野外进行了调查,并进行记录,发现了以下生物:

1狗尾草; 2松树; 3蚂蚁; 4蜘蛛; 5麻雀; 6蟋蟀; 7蘑菇

(1)调查的方法一般分两种,全面调查和_________。

(2)按形态结构特点,可把生物分为______,_____ 和_______。

(3)上述生物中,属于植物的是______ 。(填序号)

20.生态系统中的非生物部分对生物的生活与分布有影响.有同学想了解水分对蚯蚓的生活和分布有无影响,进行了下面的探究活动.

提出问题:水分会影响蚯蚓的分布吗?

作出假设:蚯蚓喜欢生活在湿润的土壤中,水分对蚯蚓的生活和分布有影响。

方法步骤:

I.制作如图所示装置;

II.将20条蚯蚓放在隔离带上,然后盖上鞋盒;

III.一段时间后,打开鞋盒盖子,数出两边土壤中的蚯蚓数目,并记录;

IV.重复步骤 II和步骤 III几次;

V.根据几次记录的实验数据,分别求处两种土壤中蚯蚓数目的_____.

实验结果与结论:预期结果有三种情况,湿土中蚯蚓数目明显少于、基本等于或明显多于干土中的蚯蚓数目.若该同学的实验结果为湿土中蚯蚓数目_____干土中蚯蚓数目,则假设成立.

实验分析:本实验的变量为_____.像该实验这样,除了一种条件不同以外,其他条件都相同的实验,叫做_____ 实验.

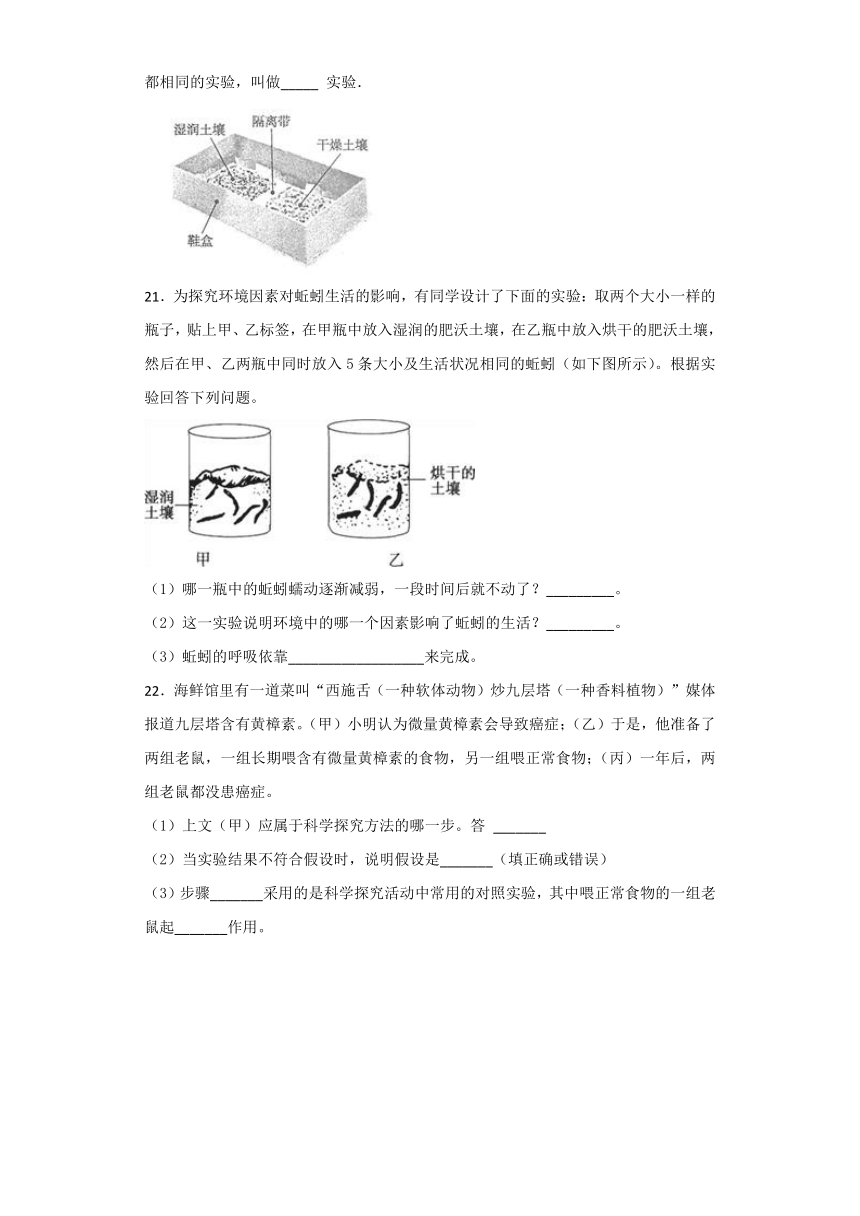

21.为探究环境因素对蚯蚓生活的影响,有同学设计了下面的实验:取两个大小一样的瓶子,贴上甲、乙标签,在甲瓶中放入湿润的肥沃土壤,在乙瓶中放入烘干的肥沃土壤,然后在甲、乙两瓶中同时放入5条大小及生活状况相同的蚯蚓(如下图所示)。根据实验回答下列问题。

(1)哪一瓶中的蚯蚓蠕动逐渐减弱,一段时间后就不动了?_________。

(2)这一实验说明环境中的哪一个因素影响了蚯蚓的生活?_________。

(3)蚯蚓的呼吸依靠__________________来完成。

22.海鲜馆里有一道菜叫“西施舌(一种软体动物)炒九层塔(一种香料植物)”媒体报道九层塔含有黄樟素。(甲)小明认为微量黄樟素会导致癌症;(乙)于是,他准备了两组老鼠,一组长期喂含有微量黄樟素的食物,另一组喂正常食物;(丙)一年后,两组老鼠都没患癌症。

(1)上文(甲)应属于科学探究方法的哪一步。答 _______

(2)当实验结果不符合假设时,说明假设是_______(填正确或错误)?????

(3)步骤_______采用的是科学探究活动中常用的对照实验,其中喂正常食物的一组老鼠起_______作用。

参考答案

1.B

【解析】我国是生物多样性丰富的国家之一.动物种类多种多样,A正确;

我国是世界上拥有野生动物种类最多的国家之一,B错误;

我国有鸟类1244种,占世界鸟类种数的14%左右,C正确;

人类的活动加速了物种灭绝的速度,我国的动物资源面临严重威胁,D正确。

2.D

【解析】要养成关爱动物的好习惯,保护动物从我做起,从现在做起,这样对于保护我们生存的环境非常有利,所以探究“蚯蚓在什么样的物体表面爬得快”的实验结束后,对蚯蚓处理方法得当的是放回大自然,D正确。

3.C

【解析】鼠妇喜阴暗、潮湿的环境,一般栖息于朽木、腐叶、石块等下面,有时也会出现在房屋(茅草屋)、庭院内,鼠妇在20---25度之间生活较为正常,若室内外温度在25度左右,在房前屋后的石块、瓦砾下面、盆里、坛内均可以找到;温度低于25度,需要选择温暖的花窖、庭院的下水道旁边进行采集,也可在平房条件的厨房地砖下面进行收集,因此鼠妇的生活环境是阴暗潮湿的陆生环境。

4.C

【解析】调查是科学探究的常用方法之一。调查时首先要明确调查目的和调查对象,调查的范围,制订合理的调查方案。可以从东北虎的经济价值、现状、生存数量、生存地区、生活方式、威胁的原因、保护措施等方面予以考虑,摸清这些方面所处的状态以及破坏情况,从而制定相应的保护措施。故C符合题意。

5.C

【解析】调查是一项科学工作.对你所看到的生物,不管你是否喜欢它,都要认真观察,如实记录,A错误;

调查时,防止调查中断或发生危险,飞檐走壁,采摘高处的野果,易发生危险,不可取,B错误;

调查过程中,不能仅凭个人好恶取舍,要如实记录,C正确;

采下新鲜的野果,趁鲜品尝,应预防食物中毒,D错误。

6.B

【解析】

响尾蛇是一种毒性很强的蛇,响尾蛇是根据自己毒液的气味来追寻受伤的猎物的,只有被响尾蛇袭击中毒的猎物如老鼠,响尾蛇才会去追寻;没有被响尾蛇袭击中毒的老鼠,响尾蛇根本不会去追寻,B正确。

7.A

【解析】在观察中要注意从多方面、多层次、多角度来审视观察对象,不能以局部代替整体,不能以主观代替客观事实,还要注意抓住事物的本质特征,不能被表面现象所迷惑,有时观察需要很长时间,A错误;

科学观察可以直接用肉眼,也可以借助放大镜、显微镜等仪器,或利用照相机、录像机、摄像机等工具,有时还需要测量。科学的观察要有明确的目的;观察时要全面、细致、实事求是,并及时记录下来;要有计划、要耐心;要积极思考,及时记录;要交流看法、进行讨论。使观察更加全面和典型。BCD正确。

故选A。

8.B

【解析】

试题分析:生物圈为生物的生存提供的基本条件:动物、植物等所有生物生存所需要的基本条件是一样的,它们都需要营养物质、阳光、空气和水,还有适宜的温度和一定的生存空间。太空没有氧气、温度变化极大,辐射非常强,因此杨利伟必须携带的维持生命的基本物质是食物、氧气、水、保暖衣服。

考点:生物生存的环境条件。

9.B

【解析】

鲸鱼喷出高高的水柱,说明生物能够进行呼吸。

10.D

【解析】错误不是误差,错误是由于测量时未遵守操作规则而引起的;而误差是测量值和真实值之间的差异;错误可以避免,而误差不可以避免,只能选择精密测量仪器,改进实验方法,多次测量求平均值减小误差。

点睛:测量时,受所用仪器和测量方法的限制,测量值和真实值之间总会有差别,这就是误差。不同于错误,作为误差来说不可避免,只能尽量减小。在实际中经常用多次测量求平均值的办法来减小误差。

11.A

【解析】调查法是为了获得某一方面的数据或信息而采取的实地考察的方法;实验法指有目的地控制一定的条件或创设一定的情境,对实验对象进行进行研究的一种方法;资料收集法是针对某一问题通过多种途径收集资料,并对收集到的资料进行整理和分析,从中寻找问题答案的方法;观察法是科学探究常用的基本方法,是对实验对象用肉眼或一些辅助仪器进行的观测。为了解各年龄段市民对生“二胎”的看法,该过程中主要采用的方法应属于调查法。

故选A。

12.D

【解析】观察法是在自然状态下,研究者按照一定的目的和计划,用自己的感官外加辅助工具,对客观事物进行系统的感知、考察和描述,以发现和验证科学结论,A不合题意;

测量法是按照某种规律,用数据来描述观察到的现象,即对事物作出量化描述,B不合题意;

实验法是利用特定的器具和材料,通过有目的、有步骤的实验操作和观察、记录分析,发现或验证科学结论,C不合题意;

调查法是科学探究常用的方法之一,我国的森林资源每五年清查一次是调查,这就是调查,人口普查也是调查,调查时首先要明确调查目的和调查对象,并制订合理的调查方案。有时因为调查的范围很大,不可能逐一调查,就要选取一部分调查对象作为样本。调查过程中要如实记录。对调查的结果要进行整理和分析,有时要用数学方法进行统计。要了解某地青少年的近视率,应采用调查法,D符合题意。

故选D。

点睛:科学探究常用的方法:观察法、实验法、调查法和测量法等;要了解某地青少年的近视率,主要采用的科学探究方法是调查法。

13. C红蜘蛛、E蚯蚓、F小鸟、L蜻蜒、M蚂蚁、N蚊子、O鼠妇、P青蛙 A狗尾草、B.苔藓、D松树、G马齿笕、H一串红、I爬山虎、J柳树、K仙人掌

【解析】试题分析:为了弄清生物之间的亲缘关系,生物学家根据生物之间的相似程度,把它们分成不同的等级,首先把它们分成植物界、动物界和其它的几个界。调查是科学探究常用的方法之一。

题中的生物既有植物,也有动物,其中属于植物的有:A狗尾草、B苔藓、D松树、G马齿笕、H一串红、I爬山虎、J柳树、K仙人掌;属于动物的有:C红蜘蛛、E蚯蚓、F小鸟、L蜻蜒、M蚂蚁、N蚊子、O鼠妇、P青蛙。

点睛:调查时不要损伤植物和伤害动物,不要破坏生物的生活环境。

14.样本

【解析】调查法是科学探究的常用方法之一,调查时首先要明确调查目的和调查对象,制订合理的调查方案,调查过程中要如实记录,对调查的结果要进行整理和分析,有时要用数学方法进行统计,调查过程中有时因为调查的范围很大,就要选取一部分调查对象作为样本。

15.能量食物链食物网

【解析】

在一个生态系统中,一种动物往往有多种食物,同时一种植物或动物又为多种动物所捕食,这样不同的食物链便彼此交错,构成食物网。生态系统中的物质和能量就是沿着食物链和食物网流动。

16. 目的 目的 特征 记录

【解析】观察要有明确的目的。根据目的,自习寻找被观察对象的特征,并随时做好记录。记录时要实事求是,不能依个人喜好来记录。

17. 形态 结构 生活习性 生命科学

【解析】观察是我们了解、掌握生物的形态、结构、生活习性等第一手材料的基本方法,也是研究生命科学的第一步。

18.淡水水域水分富足,生物种类繁多,温度适宜形态、结构生活习性根据形态、结构:动物和植物; 根据生活习性:水生生物、陆生生物

【解析】

(1)根据照片所提供的信息有:莲、虾、蛙等,可知该同学是在淡水水域环境中开展调查的;从拍摄的照片中可知这里的生物种类繁多,并且生长旺盛,可见这里的水分富足,温度适宜。

(2)自然界中的生物多种多样,我们要对其进行分类。分类的依据很多,如根据形态、结构,可分为动物和植物;根据生活习性,可分为水生生物、陆生生物。

19. 抽样调查 植物 动物 其他生物 1和2

【解析】试题分析:为了达到设想的目的,指定某一计划比较全面的收集研究对象的某一方面情况的各种材料,并作出分析、综合,得到某一结论的研究方法,就是调查法。

(1)调查法是科学探究的常用方法之一,调查法包括抽样调查和全面调查,选择普查还是抽样调查要根据所要考查的对象的特征灵活选用,一般来说,对于具有破坏性的调查、无法进行普查、普查的意义或价值不大时,应选择抽样调查,对于精确度要求高的调查,事关重大的调查往往选用普查。

(2)按照形态结构来划分,可将生物归为动物、植物和其他生物。

(3)上述生物中,属于植物的是1狗尾草,2松树;属于动物的是3蚂蚁,4蜘蛛,5麻雀,6蟋蟀;7蘑菇是真菌。

点睛:调查法是生物上常用的方法,要掌握调查法的目的和具体做法。

20. 平均值 明显多于 水分 对照

【解析】为了使探究的结果更趋于准确,要计算出全班各组数据的平均值。对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。其中这种不同的条件就是实验变量。对实验变量进行处理的,就是实验组。没有处理的就是对照组。该实验的变量是水,结果湿润土壤中的蚯蚓数目明显多于干燥土壤中的蚯蚓数目,说明蚯蚓适于生活在湿润的土壤中。

点睛:在设计对照实验时要注意变量的唯一性还要注意多统计次数,计算平均值,减少误差。

21. 乙 水分 湿润的体壁

【解析】(1)蚯蚓生活在阴暗潮湿富含有机质的土壤中,靠湿润的体壁来完成呼吸作用,所以乙瓶中由于缺少水而使蚯蚓无法完成呼吸,最后窒息而死;(2)在甲瓶中放入湿润的肥沃土壤,在乙瓶中放人经烘干的肥沃土壤,所以本实验的变量是水;(3)蚯蚓的呼吸要靠能分泌黏液、始终保持湿润的体壁来完成,蚯蚓的体壁密布毛细血管,空气中氧气先溶解在体表黏液里,然后渗进体壁,再进入体壁的毛细血管中,体内的二氧化碳也经体壁的毛细血管由体表排出。

22. 做出假设 错误 乙 对照

【解析】(1)作出假设:根据自己已有的知识和生活经验对提出问题作出肯定或否定的回答。因此(甲)小明认为微量黄樟素会导致癌症,应属于科学探究方法的作出假设。

(2)探究的一般过程,并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论。有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论。因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思。所以当实验结果不符合假设时,说明假设是错误的。

(3)对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。其中不同的条件就是实验变量。因此步骤乙采用的是科学探究活动中常用的对照实验。