部编版八年级历史上册:第6课 戊戌变法 (共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级历史上册:第6课 戊戌变法 (共29张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-09-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。第6课

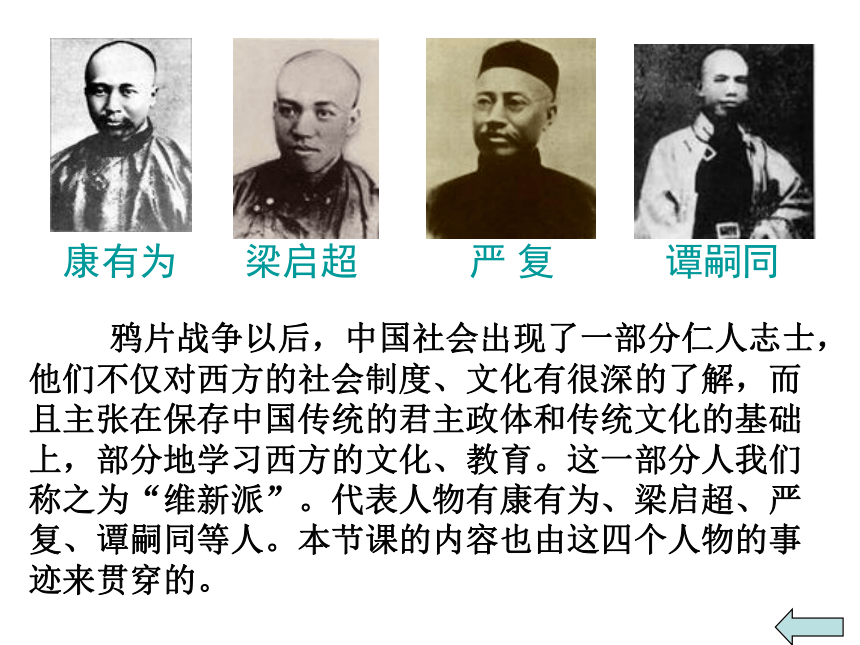

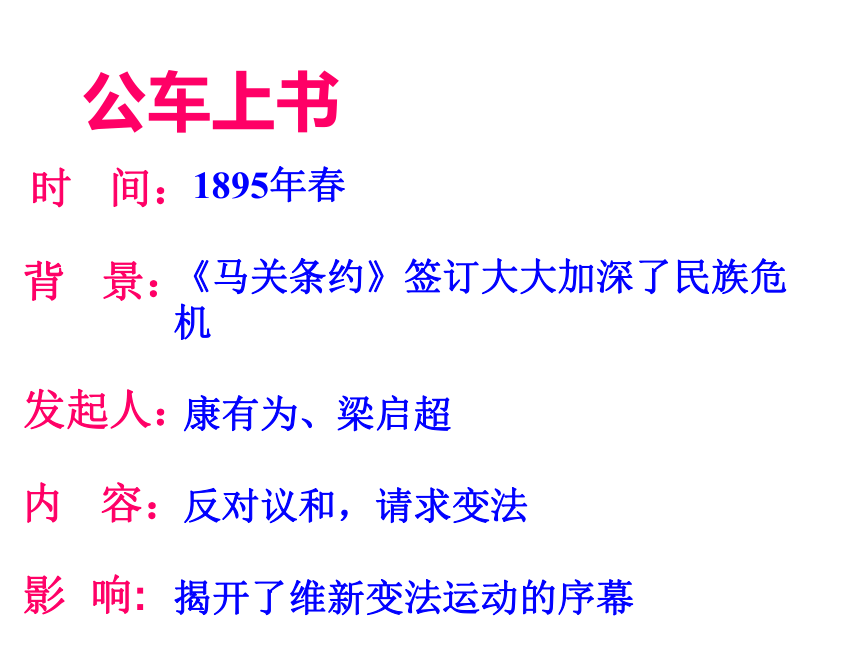

戊戌变法 甲午中日战争后,中国面临怎样的形势?动脑筋:康有为梁启超严 复谭嗣同 鸦片战争以后,中国社会出现了一部分仁人志士,他们不仅对西方的社会制度、文化有很深的了解,而且主张在保存中国传统的君主政体和传统文化的基础上,部分地学习西方的文化、教育。这一部分人我们称之为“维新派”。代表人物有康有为、梁启超、严复、谭嗣同等人。本节课的内容也由这四个人物的事迹来贯穿的。汉朝时,封建政府用马车接送被征举的读书人。后来,人们就用“公车”来代称在京城应试的举人。一、康有为与公车上书 公车上书 1895年春

《马关条约》签订大大加深了民族危机

康有为、梁启超

反对议和,请求变法

揭开了维新变法运动的序幕时 间:背 景:发起人:内 容:影 响:说一说:

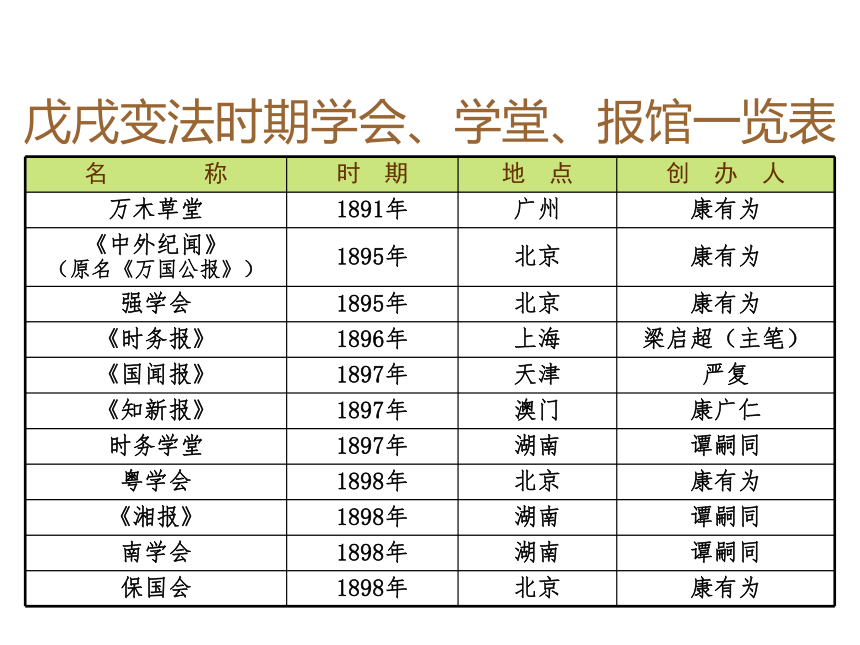

公车上书失败后,维新派人 士还有哪些活动?创办报刊,组织学会,开办学堂,培养人才等 北京强学会是维新派的重要政治团体。北京强学会旧址北京保国会遗址戊戌变法时期学会、学堂、报馆一览表影响最大的报刊是《时务报》《国闻报》

梁启超的《变法通议》,“法者,天下之公器也,变者,天下之公理也”,“变亦变,不变亦变”。

29页问题思考

观点:宣传变法图强

影响:推动了维新变法思想的广泛传播

百日维新

1897年,德国强占了胶州湾,康有为再次上书光绪帝,请求变法救国。二、百日维新 光绪帝为什么接受和支持维新派的主张?一、不甘做亡国之君二、与后党争权

(借变法巩固和强化自己的地位和权力) 光绪帝即位时年仅四岁,由慈禧太后“垂帘听政”。1887年亲政,但仍由慈禧太后“训政”。1889年,太后“撤帘归政”光绪帝

慈禧太后

1898年6月11日颁布“明定国是 ”,宣布实行变法,“百日维新”从此开始。“明定国是”诏书影 数年以来,中外臣工进求时务,多主变法自强。迩者诏书数下……皆经再三审定,筹之至熟,甫议施行。惟是风气尚未大开,论说莫衷一是,或托于老成忧国,以为旧章必应墨守,新法必当摈除,众喙晓晓,空言无补,试问今日时局如此,国势如此,若仍以不练之兵,有限之饷,士无实学,工无良师,强弱相形,贫富悬绝,岂真能制梃以挞坚甲利兵乎?

朕惟国是不定,则号令不行,极其流弊,必至门户纷争,互相水火,徒蹈宋、明积习,于时政毫无裨益。即以中国大经大法而论,五帝三王,不相沿袭,譬之冬裘夏葛,势不两存,用特明白宣示,嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。专心致志,精益求精,毋徒袭其皮毛,毋竞腾其口说,总期化无用为有用,以成通经济变之才。……将此通谕知之。

——“明定国是”诏(节选)裁减绿营,训练新式军队 军事方面废八股,改试策论,开办新式学堂文化方面 裁撤冗官 冗员,允许官民上书言事政治方面鼓励私人兴办工矿企业;发展农工商业;改革财政,编制国家预算经济方面戊戌变法的主要内容 1898年是农历戊戌年,称为“戊戌变法”北京颐和园乐寿堂 1889年,慈禧太后“撤帘归政”,表面上将政权交给光绪帝,自己退居颐和园休养,实际上仍然操纵着国家大权。光绪帝“百日维新”时,慈禧太后即在此不断密谋,后来发动了“戊戌政变”。翁同龢[hé]

荣禄

变法触犯了以慈禧太后为首的封建顽固势力的利益,遭到他们的强烈反对。1898年6月15日,慈禧太后逼迫光绪帝一日之内连发三道命令,免去支持变法的光绪帝老师翁同龢的职务,任命她的亲信荣禄担任直隶总督,牢牢控制官吏任免权。 1895年,戊戌变法期间,袁世凯在天津小站训练“新建陆军”。

光绪帝得知慈禧太后想发动政变后,密诏康有为等设法相救。谭嗣同深夜只身拜访袁世凯,希望他率领统率的7000装备精良的新建陆军,担当起诛杀直隶总督荣禄、保护光绪的任务。

袁世凯假意应允,等谭嗣同一走,马上向荣禄告密,促使政变迅速发生。袁世凯(袁项城)

慈禧太后(1835--1908),1898年9月21日发动戊戌政变,囚禁光绪,掌握清政府全权,戊戌变法失败。中南海瀛台,戊戌政变后,光绪帝被囚禁在这里。 大肆搜捕维新派人士,康有为、梁启超逃往日本。1898年6月28日,谭嗣同、林旭、刘光第、杨锐、杨深秀和康广仁六人被杀害于北京菜市口,史称“戊戌六君子”,戊戌变法失败。杨锐刘光第林旭谭嗣同杨深秀康广仁戊戌六君子狱中题壁

谭嗣同

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。谭嗣同

历史意义:1、是一次资产阶级自上而下的改良运动性质 2、是一次爱国救亡的政治运动。

3、近代中国第一次思想解放潮流实质资产阶级与封建势力的斗争以慈禧太后为首的顽固派过于强大资产阶级本身的软弱性和妥协性,没有发动和依靠广大人民群众失败原因教训在半殖民地半封建社会的中国

走资产阶级的改良道路在中国行不通

《马关条约》签订大大加深了民族危机

康有为、梁启超

反对议和,请求变法

揭开了维新变法运动的序幕时 间:背 景:发起人:内 容:影 响:说一说:

公车上书失败后,维新派人 士还有哪些活动?创办报刊,组织学会,开办学堂,培养人才等 北京强学会是维新派的重要政治团体。北京强学会旧址北京保国会遗址戊戌变法时期学会、学堂、报馆一览表影响最大的报刊是《时务报》《国闻报》

梁启超的《变法通议》,“法者,天下之公器也,变者,天下之公理也”,“变亦变,不变亦变”。

29页问题思考

观点:宣传变法图强

影响:推动了维新变法思想的广泛传播

百日维新

1897年,德国强占了胶州湾,康有为再次上书光绪帝,请求变法救国。二、百日维新 光绪帝为什么接受和支持维新派的主张?一、不甘做亡国之君二、与后党争权

(借变法巩固和强化自己的地位和权力) 光绪帝即位时年仅四岁,由慈禧太后“垂帘听政”。1887年亲政,但仍由慈禧太后“训政”。1889年,太后“撤帘归政”光绪帝

慈禧太后

1898年6月11日颁布“明定国是 ”,宣布实行变法,“百日维新”从此开始。“明定国是”诏书影 数年以来,中外臣工进求时务,多主变法自强。迩者诏书数下……皆经再三审定,筹之至熟,甫议施行。惟是风气尚未大开,论说莫衷一是,或托于老成忧国,以为旧章必应墨守,新法必当摈除,众喙晓晓,空言无补,试问今日时局如此,国势如此,若仍以不练之兵,有限之饷,士无实学,工无良师,强弱相形,贫富悬绝,岂真能制梃以挞坚甲利兵乎?

朕惟国是不定,则号令不行,极其流弊,必至门户纷争,互相水火,徒蹈宋、明积习,于时政毫无裨益。即以中国大经大法而论,五帝三王,不相沿袭,譬之冬裘夏葛,势不两存,用特明白宣示,嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。专心致志,精益求精,毋徒袭其皮毛,毋竞腾其口说,总期化无用为有用,以成通经济变之才。……将此通谕知之。

——“明定国是”诏(节选)裁减绿营,训练新式军队 军事方面废八股,改试策论,开办新式学堂文化方面 裁撤冗官 冗员,允许官民上书言事政治方面鼓励私人兴办工矿企业;发展农工商业;改革财政,编制国家预算经济方面戊戌变法的主要内容 1898年是农历戊戌年,称为“戊戌变法”北京颐和园乐寿堂 1889年,慈禧太后“撤帘归政”,表面上将政权交给光绪帝,自己退居颐和园休养,实际上仍然操纵着国家大权。光绪帝“百日维新”时,慈禧太后即在此不断密谋,后来发动了“戊戌政变”。翁同龢[hé]

荣禄

变法触犯了以慈禧太后为首的封建顽固势力的利益,遭到他们的强烈反对。1898年6月15日,慈禧太后逼迫光绪帝一日之内连发三道命令,免去支持变法的光绪帝老师翁同龢的职务,任命她的亲信荣禄担任直隶总督,牢牢控制官吏任免权。 1895年,戊戌变法期间,袁世凯在天津小站训练“新建陆军”。

光绪帝得知慈禧太后想发动政变后,密诏康有为等设法相救。谭嗣同深夜只身拜访袁世凯,希望他率领统率的7000装备精良的新建陆军,担当起诛杀直隶总督荣禄、保护光绪的任务。

袁世凯假意应允,等谭嗣同一走,马上向荣禄告密,促使政变迅速发生。袁世凯(袁项城)

慈禧太后(1835--1908),1898年9月21日发动戊戌政变,囚禁光绪,掌握清政府全权,戊戌变法失败。中南海瀛台,戊戌政变后,光绪帝被囚禁在这里。 大肆搜捕维新派人士,康有为、梁启超逃往日本。1898年6月28日,谭嗣同、林旭、刘光第、杨锐、杨深秀和康广仁六人被杀害于北京菜市口,史称“戊戌六君子”,戊戌变法失败。杨锐刘光第林旭谭嗣同杨深秀康广仁戊戌六君子狱中题壁

谭嗣同

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。谭嗣同

历史意义:1、是一次资产阶级自上而下的改良运动性质 2、是一次爱国救亡的政治运动。

3、近代中国第一次思想解放潮流实质资产阶级与封建势力的斗争以慈禧太后为首的顽固派过于强大资产阶级本身的软弱性和妥协性,没有发动和依靠广大人民群众失败原因教训在半殖民地半封建社会的中国

走资产阶级的改良道路在中国行不通

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹