第一单元 《生物和生物圈》单元检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第一单元 《生物和生物圈》单元检测题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 96.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2018-09-24 20:26:30 | ||

图片预览

文档简介

《生物和生物圈》单元检测题

一、单选题

1.下列哪种生物在校园、公园或农田里调查不到( )

A. 水稻

B. 蒲公英

C. 田鼠

D. 带鱼

2.我国在进行人口普查时,下列哪项工作不是调查时应该做的( )

A. 确定调查目的和对象

B. 制定合理的调查方案

C. 选取样本抽样调查

D. 整理分析调查结果

3.一只老母鸡发觉老鹰在上空盘旋,随即发出一声惊叫,小鸡们便紧张而迅速地躲进老母鸡的翅膀下,母鸡和小鸡的这种行为体现了生物( )

A. 具有遗传和变异的特性

B. 能对外界刺激作出反应

C. 能适应环境并影响环境

D. 具有生长和繁殖的特性

4.《狼图腾》讲述了草原民族对狼情感的矛盾,一方面他们敬畏狼,另一方面也会适时杀狼、掏狼崽.下列关于狼的说法不正确的是( )

A. 控制狼的数量,维持生态平衡

B. 作为消费者参与物质循环

C. 毛色与周围环境相似,是自然选择的结果

D. 狼适应草原生活,生存能力强,因此狼的数量远远大于鼠的数量

5.李平准备调查我市常见的传染病,你认为下列哪一项不是开始调查时就能完成的( )

A. 确定调查目标

B. 制定调查方案

C. 得出调查结论

D. 选取调查对象

6.昆嵛山物种丰富多样,能有效控制松毛虫等生物类群的爆发式增长,这是因为该生态系统( )

A. 松毛虫的食物来源丰富

B. 各种生物之间形成良好的合作关系

C. 不适合松毛虫的生存

D. 形成了复杂的食物链和食物网

7.你喜爱生物吗?地球由于生物的存在而美丽,生物都具有生命现象.下列不属于生命现象的是( )

A. 花开花落

B. 蜻蜓点水

C. 孔雀开屏

D. 潮涨潮落

8.下列哪个生态系统有“绿色水库“之称( )

A. 森林生态系统

B. 湿地生态系统

C. 海洋生态系统

D. 淡水生态系统

9.下列不属于生物对环境影响的一项是( )

A. 蚁穴溃堤

B. 森林净化空气

C. 朝蝇暮蚊

D. 蚊蝇传播疾病

10.在淡水生态系统中存在这样一条食物链:微小的水生植物→剑水蚤→蜻蜓的幼虫→小鱼→大鱼,其中含有毒物质最多的是( )

A. 水生植物

B. 蜻蜓幼虫

C. 小鱼

D. 大鱼

11.森林中一棵树死了,倒在地上,苔藓、藻类、蘑菇、白蚁、蜘蛛和鼠等均以这棵朽木为生.它们共同构成了一个( )

A. 食物链

B. 食物网

C. 生态系统

D. 生物因素

12.为了保护南极的生态环境,科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带走,这是因为当地的自然环境中( )

A. 生产者过多

B. 缺少生产者

C. 没有消费者

D. 缺少分解者

13.下列不属于“生物圈Ⅱ号”实验失败原因的是( )

A. 绿色植物的数量相对太多

B. 空气中的氧气浓度越来越低

C. 空气中的二氧化碳的含量不断上升

D. 由于环境恶化,很多物种逐渐死去

14.宇航员乘坐宇宙飞船从太空中遥望地球,看到的是一幅由蓝色、绿色和白色等编织而成的美丽图案.这个美丽图案实质上是( )

A. 海洋

B. 森林和原野

C. 云彩

D. 生物圈

15.下列生物中属于生产者的是( )

A. 兔子

B. 蘑菇

C. 蝗虫

D. 水稻

16.2011年3月11日,日本发生了9.0级特大地震,太平洋海啸接踵而至,被海啸卷走的人许多溺水死亡.这些人之所以溺水而亡,是因为缺少( )

A. 空气

B. 水分

C. 适宜的温度

D. 有机物

17.“叶落归根”,落叶最终将在下列哪项的作用下回归土壤( )

A. 生产者

B. 消费者

C. 分解者

D. 水份

18.在调查活动中,下列行为不正确的是( )

A. 飞檐走壁,采摘高处的野果

B. 遇见不喜欢的动物,也如实记录

C. 看见新鲜的野果,不随便采来品尝

D. 全组同学要集体行动

19.下列各项中,属于生态系统的是( )

A. 黄山上的松树

B. 巢湖及湖里的全部生物

C. 长江中的中华鲟

D. 淮河内的全部生物

20.沙漠里的一种鼠白天躲在洞里并且将洞口封住,夜间才出来活动.能正确解释这种现象的是( )

A. 鼠类对外界刺激产生的一种本能反应

B. 鼠类捕食行为的一种方式

C. 鼠类白天在为繁殖工作作准备

D. 鼠类对沙漠环境的一种适应

21.生物圈中,大多数细菌是分解者,这是由于( )

A. 大多数细菌营腐生生活

B. 细菌细胞内没有成型的细胞核

C. 大多数细菌缺乏液泡

D. 大多数细菌没有叶绿体

22.生物课后,有几位同学争论不休,争论的题目是“课桌是用木材做的,是生物还是非生物?”下面是四位同学的观点,请你来判断,哪位同学的观点正确?( )

A. 是生物,因为制造课桌的材料是树木

B. 是生物,因为制造课桌的木材由细胞构成

C. 是非生物,因为课桌不会运动

D. 是非生物,因为课桌不能呼吸,不能繁殖下一代,也不能对刺激作出反应

二、非选择题

23.随着国民素质的提高,人们的生态意识不断增强,近年来的“放生热”便是最好的体现.

资料一:2014年10月12日,上百名长沙市民掏钱买鱼、龟,来到湘江边放生,当天至少放生了三货车共上万条鱼.

资料二:放生的龟当中大多是草龟,属半水栖动物.因此,最适合它们生活的地方是山溪,而不是湘江.

资料三:动物保护协会志愿者小彭带着从菜市场买来的黑眉锦蛇,将它们从长沙带到郴州的莽山进行放生,这里植被茂盛,地域相对辽阔,人烟稀少,还是国家级的自然保护区,黑眉锦蛇、乌梢蛇在当地均有分布.

(1)从生物学的角度出发,盲目放生不仅没有益处,反而由于生态系统中的某种生物的数量急剧增加,会破坏________,因为生态系统的________能力是有限的.

(2)一些市民将外来物种(如巴西龟)放生到环境中去,将会造成它们与某些本地物种争夺食物,形成________关系.

(3)资料二、三体现了怎样的生物学规律________

A.生物必须适应环境 B.环境必须适应生物

C.环境可以影响生物 D.生物可以影响环境

(4)根据资料三可知,关于放生蛇类,我们应该注意些什么?________(写一点即可).

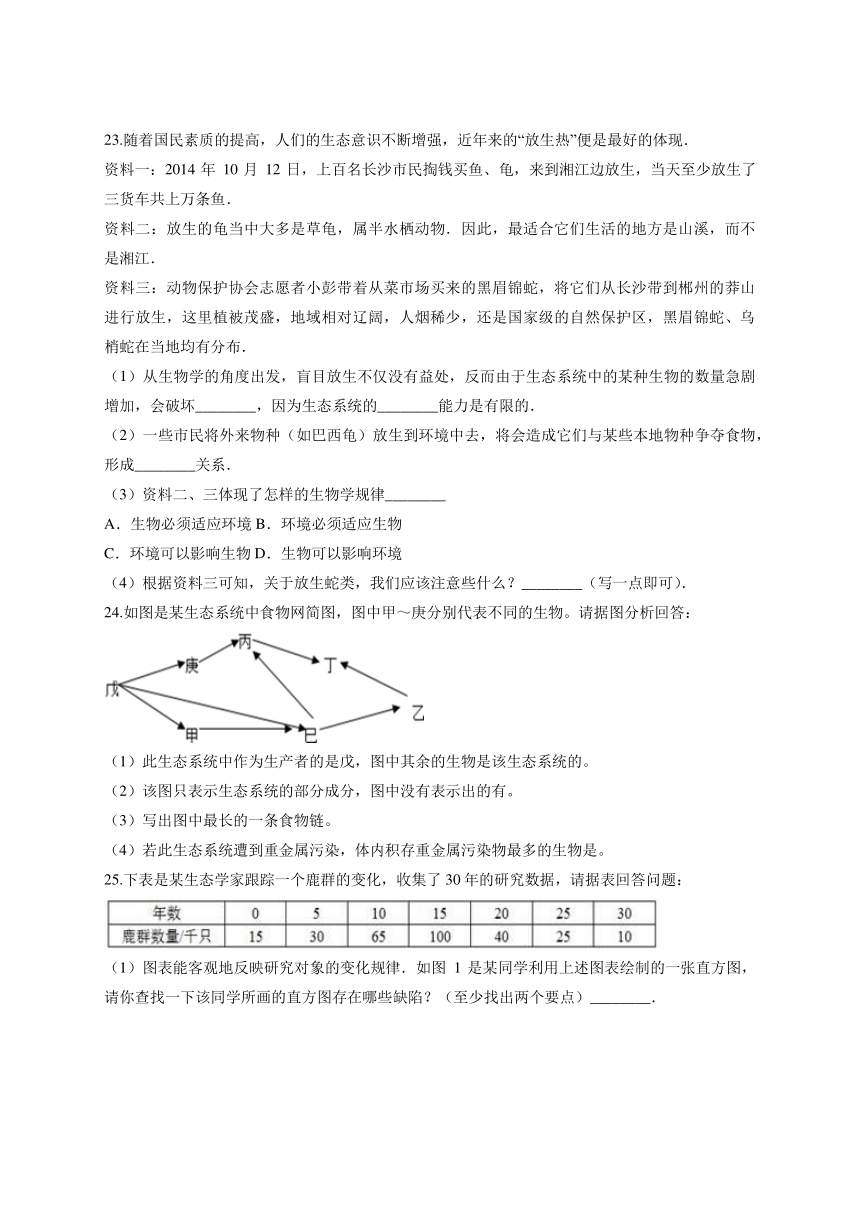

24.如图是某生态系统中食物网简图,图中甲~庚分别代表不同的生物。请据图分析回答:

(1)此生态系统中作为生产者的是戊,图中其余的生物是该生态系统的。

(2)该图只表示生态系统的部分成分,图中没有表示出的有。

(3)写出图中最长的一条食物链。

(4)若此生态系统遭到重金属污染,体内积存重金属污染物最多的生物是。

25.下表是某生态学家跟踪一个鹿群的变化,收集了30年的研究数据,请据表回答问题:

(1)图表能客观地反映研究对象的变化规律.如图1是某同学利用上述图表绘制的一张直方图,请你查找一下该同学所画的直方图存在哪些缺陷?(至少找出两个要点)________.

(2)根据图1所发现的缺陷,利用表格中的数据,再绘制一张表示鹿群数量变化的曲线图(在图2坐标系中画,要求画得科学标准):

(3)如果鹿群数量的减少是因为鼠害严重,导致草原植被大量破坏形成的.你分析一下,鼠害严重发生的时间段最可能是________.

26.在沙漠中植树时,必须选用耐干旱的树种,否则难以成活;当沙漠上的树木达到一定规模时,就会使一定区域内的气候有所改善.请分析回答:

(1)沙漠中影响树成活的主要因素是________;该事实说明,自然界中的生物必须适应环境,才能正常生存.环境中影响生物的生活和分布的因素叫做________.

(2)以上说明生物与环境之间的关系是________.

27.海洋中的珊瑚虫大多群居生活,虫体一代代死去,但它们分泌的外壳却年深日久地堆积在一起,慢慢形成千姿百态的珊瑚.珊瑚虫体内有藻类和它共同生活,并为其提供用于呼吸的氧气,而珊瑚虫的废物则可作为藻类的养料.

(1)珊瑚是 (选填“生物”或者“非生物”).

(2)珊瑚虫体内有藻类和它共同生活,藻类为其提供氧气的同时正在 (选填“贮存”或“释放”)能量.

答案解析

1.【答案】D

【解析】根据题意分析,校园、公园或农田属于陆地,所以可以调查到在陆地生活的动植物.带鱼属于海水鱼,在校园、公园或农田里不能找到.

2.【答案】C

【解析】为了达到设想的目的,制定某一计划全面或比较全面地收集研究对象的某一方面情况的各种材料,并作出分析、综合,得到某一结论的研究方法,称为调查法.它的目的可以是全面把握当前的状况,也可以是为了揭示存在的问题,弄清前因后果,为进一步的研究或决策提供观点和论据.调查时首先要明确调查目的和调查对象,制订合理的调查方案.调查过程中要如实记录.对调查的结果要进行整理和分析,有时要用数学方法进行统计.考查全体对象的调查就叫做普查(也叫做全面调查),人口普查时,不能选取样本抽样调查.

3.【答案】B

【解析】生物能对外界的刺激做出反应:生物能够对来自环境中的各种刺激作出一定的反应(如植物的向光性、向水性、向地性).一只老母鸡发觉老鹰在上空盘旋,随即发出一声惊叫,小鸡们便紧张而迅速地躲进老母鸡的翅膀下,母鸡和小鸡的这种行为体现了生物能对外界刺激作出反应.

4.【答案】D

【解析】A、控制狼的数量,维持生态平衡,A正确;

B、动物在生态系统中属于消费者,参与物质循环,对维持生态平衡起着重要作用,B正确;

C、动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色.保护色的形成过程是动物在适应环境过程中所表现的一个方面,是自然选择的结果,C正确;

D、狼以鼠为食物,狼的数量远远小于鼠的数量,D错误.

5.【答案】C

【解析】调查法的方法步骤:一、明确调查目的和调查对象,并制订合理的调查方案;二、选择调查方式,调查可分为抽样调查和全面调查,有时因为调查的范围很大,不可能逐一调查,就要选取一部分调查对象作为样本.选择普查还是抽样调查要根据所要调查的对象的特征灵活选用,一般来说,对于无法进行普查、普查的意义或价值不大时,可选择抽样调查,对于精确度要求高的调查,事关重大的调查应选用普查.三、实施调查,调查过程中要如实记录.四、调查材料及数据的处理.对调查的结果要进行整理和分析,有时要用数学方法进行统计.五、撰写调查报告.

6.【答案】D

【解析】生态系统中各种生物之间吃与被吃的关系构成食物链.生物的种类和数量越多,形成食物链和食物网越复杂,生态系统的自动调节能力越强.昆嵛山物种丰富多样,形成了复杂的食物链和食物网,因此该生态系统的自动调节能力强,能有效控制松毛虫等生物类群的爆发式增长.

7.【答案】D

【解析】A、花开花落,说明生物能繁殖,属于生命现象,A不符合题意;

B、蜻蜓点水是蜻蜓产卵,说明生物能繁殖,属于生命现象,B不符合题意;

C、孔雀开屏是求偶,说明生物能繁殖,属于生命现象,C不符合题意;

D、潮涨潮落是自然现象,不属于生命现象,D符合题意.

8.【答案】A

【解析】A、森林生态系统是陆地上最复杂的生态系统.森林生态系统中的生物成分以高大的乔木为主,森林在涵养水源、保持水土等方面起着重要的作用,有“绿色水库”之称.A符合题意;

B、湿地生态系统是在多水或是过湿等情况下形成的生态系统.具有净化水质、蓄洪抗旱的作用,有“地球之肾”之称.B不符合题意;

C、海洋生态系统由海洋和海洋生物构成.海洋中的植物绝大部分是微小的藻类,植物进行光合作用制造的氧气占地球每年产生氧气的70%.C不符合题意;

D、淡水生态系统由河流、湖泊或池塘等淡水水域和淡水生物组成.除了为人类提供饮水、灌溉和工业用水,在调节气候等方面也有重要作用.D不符合题意.

9.【答案】C

【解析】A、蚁穴溃堤,主要意思是蚂蚁这种生物影响堤岸,是生物对环境的影响.A正确.

B、森林净化空气,是森林中的植物对环境的影响,B正确.

C、朝蝇暮蚊,与阳光有关,苍蝇是白昼活动频繁的昆虫,具有明显的趋光;蚊子怕光但又不喜欢光线太暗,最喜欢在弱光下吸血.是光对生物的影响.C错误.

D、蚊子、苍蝇等影响环境,传播疾病.体现的是生物对环境的影响,D正确.

10.【答案】D

【解析】在食物链:微小的水生植物→剑水蚤→蜻蜓的幼虫→小鱼→大鱼中,大鱼的营养级最高,有毒物质最多的是大鱼;这是因为大鱼有更多机会通过其他食物链途径积累有毒物质.

11.【答案】C

【解析】生物群落是指具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合;生态系统指由生物群落与无机环境构成的统一整体,生态系统包括生物部分和非生物部分,如题中叙述的,森林中一棵树死了,倒在地上,苔藓、藻类、蘑菇、白蚁、蜘蛛和鼠等均以这棵朽木为生,腐木中有植物、动物、真菌等生物,还有腐烂木头、温度、水、无机盐、光等非生物部分,是生物与环境构成的整体,因此共同构成了一个生态系统.

12.【答案】D

【解析】由于人体的尿液、粪便中含有的有机物必须经分解者的分解作用才能转变成植物可利用的简单无机物如二氧化碳、水和无机盐;南极地区生态系统中的各种成分都较少,尤其是分解者,所以,“为了保护南极的生态环境,科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带走”,这是因为当地的自然环境中“缺少分解者”.

13.【答案】A

【解析】A、生物种类关系失调.绿色植物的数量相对不是太多,而是绿色植物种类和数量减少,引起其他生物的减少和失调,是失败的原因,A错误.

B、氧气减少.生物特别是绿色植物种类和数量减少会因为光合作用减弱使大气中氧气减少,是失败的原因,B正确.

C、绿色植物种类和数量减少会因为光合作用减弱使二氧化碳增多,C正确;

D、由于环境恶化,很多物种逐渐死去,生态系统的稳定性遭到破坏,D正确.

14.【答案】D

【解析】生物圈的范围包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的表面,绿色是地球上的植物颜色是代表岩石圈,蓝色是海水的颜色,代表水圈;白色是大气在阳光下的白茫茫,代表大气圈.

A、海洋,蓝色,A错误.

B、森林和原野,绿色,B错误.

C、云彩,白色,C错误.

D、生物圈的范围包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的表面,绿色是地球上的植物颜色是代表岩石圈,蓝色是海水的颜色,代表水圈;白色是大气在阳光下的白茫茫,代表大气圈.D正确.

15.【答案】D

【解析】AC、兔子、蝗虫都是动物,不能进行光合作用制造有机物,必须直接或间接以绿色植物为食,因此都属于消费者;

B、“蘑菇”是真菌,靠分解植物残体中的有机物生活,因此属于分解者;

D、“水稻”是绿色植物,能进行光合作用制造有机物,因此属于生产者.

16.【答案】A

【解析】人体呼吸的全过程包括,肺泡与外界的气体交换(即肺的通气)、肺泡内的气体交换(肺的换气)、气体在血液中的运输和组织内的气体交换四个环节.当人溺水时,水进入呼吸道阻碍了肺与外界的气体交换,导致人体缺氧而死亡.因此人溺水而死的根本原因是肺通气障碍,导致全身缺氧而危及生命.

故A符合题意,B、C、D不符合题意.

17.【答案】C

【解析】分解者能将落叶中的有机物分解成二氧化碳、水和无机盐等简单的无机物回归无机环境.因此,落叶最终将在分解者的作用下回归土壤.

18.【答案】A

【解析】A、调查时,防止调查中断或发生危险,飞檐走壁,采摘高处的野果,易发生危险,不可取,A错误;

B、调查是一项科学工作.对你所看到的生物,不管你是否喜欢它,都要认真观察,如实记录.不能仅凭个人好恶取舍,B正确;

C、看见新鲜的野果,不随便采来品尝,以免中毒,C正确;

D、调查过程中,同学们要集体行动,注意安全,D正确.

19.【答案】B

【解析】A、黄山上的松树,只包括了生物部分的植物,没有其它生物也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,A错误;

B、巢湖及湖里的全部生物,即包括了巢湖所在的环境,又包括了此环境中所有的生物,是一个完整的生态系统,B正确;

C、长江中的中华鲟,只包括了生物部分的部分动物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,C错误;

D、淮河内的全部生物,只包括了生物部分,没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,D错误.

20.【答案】D

【解析】在各种环境的共同作用下,生物在长期的进化过程中,都对其生活环境表现出一定的适应.在沙漠地区,由于干旱少水再加上昼夜温差比较大,白天温度较高,如果在外面体内的水分就会散失;而到了晚上气温比较低,体内的水分散失的就较少.所以,这种鼠白天躲在洞里并且将洞口封住,夜间才出来活动是对沙漠地区干旱环境的一种适应.

21.【答案】A

【解析】大多数细菌体内没有叶绿体,不能直接利用无机物制造有机物,必须依靠外界环境中现成的有机物为“食物”,靠分解动物的尸体、粪便或植物的枯枝落叶吸取有机养料,因此,生物圈中,大多数细菌是分解者,这是由于大多数细菌营腐生生活.

22.【答案】D

【解析】生物具有以下特征:1、生物的生活需要营养.2、生物能够进行呼吸.3、生物能排出体内产生的废物.4、生物能够对外界刺激作出反应.5、生物能够生长和繁殖.6、除病毒外,生物都是由细胞构成的.课桌是非生物,因为课桌不能呼吸,不能繁殖下一代,也不能对刺激作出反应

23.【答案】(1)生态平衡;自动调节

(2)竞争

(3)A

(4)一方面要放生到适合它们生活的环境中去,即植被茂盛、人烟稀少的环境;另一方面,放生的地区需要有同种蛇类的分布,不然可能会造成物种入侵,破坏当地生态平衡.

【解析】(1)从生物学的角度出发,盲目放生不仅没有益处,反而由于生态系统中的某种生物的数量急剧增加,会破坏生态平衡,因为生态系统的自动调节能力是有限的.

(2)一些市民将外来物种(如巴西龟)放生到环境中去,将会造成它们与某些本地物种争夺食物,形成竞争关系.

(3)资料二中指出,草龟属半水栖动物.因此,最适合它们生活的地方是山溪,在湘江放生不利于草龟的生存;资料三中的志愿者小彭带着从菜市场买来的黑眉锦蛇,将它们从长沙带到郴州的莽山进行放生,这里植被茂盛,地域相对辽阔,人烟稀少,还是国家级的自然保护区,黑眉锦蛇、乌梢蛇在当地均有分布,适宜黑眉锦蛇的生存.说明生物必须适应环境才能生存.故选A.

(4)根据资料三可知,关于放生蛇类,我们应该注意:一方面要放生到适合它们生活的环境中去,即植被茂盛、人烟稀少的环境;另一方面,放生的地区需要有同种蛇类的分布,不然可能会造成物种入侵,破坏当地生态平衡.

24.【答案】(1)消费者(2)非生物部分和分解者(3)戊→甲→巳→乙→丁(4)丁

【解析】(1)消费者,直接或间接的以植物为食物,在促进生物圈的物质循环中起重要作用。(2)生态系统包括生物成分和非生物成分。非生物成分包括阳光、空气、水、土壤等,生物成分包括生产者、消费者和分解者。(3)书写食物链以生产者为起点,最高级消费者为终点,箭头方向指向捕食者。(4)生物富集的特点:有害物质在食物链中随着营养级别的升高含量逐渐升高。据此解答:1.由食物链和食物网的特点即图中箭头可知:此生态系统中作为生产者的是戊,图中其余的生物是该生态系统的消费者。2.该图只表示生态系统的生产者和消费者等部分成分,图中没有表示出的成分有非生物成分和分解者。3.该生态系统中有4食物链,分别是戊→甲→已→丙→丁,戊→己→丙→丁,戊→庚→丙→丁,戊→甲→己→乙→丁。图中最长的一条食物链是戊→甲→已→丙→丁或戊→甲→己→乙→丁。(4)根据生物富集的特点:有害物质在食物链中随着营养级别的升高含量逐渐升高,若此生态系统遭到重金属污染,体内积存重金属污染物最多的生物是丁。

25.【答案】(1)横坐标没有标出;柱状图分布不均

(2)

(3)15到20年间

【解析】(1)如图1是某同学利用上述图表绘制的一张直方图,该同学所画的直方图存在横坐标没有标出和柱状图分布不均的缺陷.

(2)利用表格中的数据,绘制一张表示鹿群数量变化的曲线图:

(3)分析数据,鹿增长最快的是5﹣﹣15年间,减少最快的是15﹣20年间,鹿群数量的减少是因为鼠害严重,导致草原植被大量破坏造成的,所以鼠害严重发生的时间段最可能是15到20年间.

26.【答案】(1)水;生态因素

(2)生物能适应环境,也能影响环境

【解析】(1)沙漠中影响树成活的主要因素是水;该事实说明,自然界中的生物必须适应环境,才能正常生存.环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素,包括生物因素和非生物因素.

(2)以上说明生物与环境之间的关系是 生物能适应环境,也能影响环境.

27.【答案】(1)非生物;(2)贮存

【解析】(1)生物具有以下特征:1、生物的生活需要营养.2、生物能够进行呼吸.3、生物能排出体内产生的废物.4、生物能够对外界刺激作出反应.5、生物能够生长和繁殖.6、除病毒外,生物都是由细胞构成的.据分析可见:珊瑚不具有生物的特征,不属于生物.

(2)珊瑚虫体内有藻类和它共同生活.藻类植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转换为贮存着能量的有机物(主要是淀粉),并且释放出氧气.为珊瑚虫提供用于呼吸的氧气,而珊瑚虫的废物则可作为藻类的养料.

一、单选题

1.下列哪种生物在校园、公园或农田里调查不到( )

A. 水稻

B. 蒲公英

C. 田鼠

D. 带鱼

2.我国在进行人口普查时,下列哪项工作不是调查时应该做的( )

A. 确定调查目的和对象

B. 制定合理的调查方案

C. 选取样本抽样调查

D. 整理分析调查结果

3.一只老母鸡发觉老鹰在上空盘旋,随即发出一声惊叫,小鸡们便紧张而迅速地躲进老母鸡的翅膀下,母鸡和小鸡的这种行为体现了生物( )

A. 具有遗传和变异的特性

B. 能对外界刺激作出反应

C. 能适应环境并影响环境

D. 具有生长和繁殖的特性

4.《狼图腾》讲述了草原民族对狼情感的矛盾,一方面他们敬畏狼,另一方面也会适时杀狼、掏狼崽.下列关于狼的说法不正确的是( )

A. 控制狼的数量,维持生态平衡

B. 作为消费者参与物质循环

C. 毛色与周围环境相似,是自然选择的结果

D. 狼适应草原生活,生存能力强,因此狼的数量远远大于鼠的数量

5.李平准备调查我市常见的传染病,你认为下列哪一项不是开始调查时就能完成的( )

A. 确定调查目标

B. 制定调查方案

C. 得出调查结论

D. 选取调查对象

6.昆嵛山物种丰富多样,能有效控制松毛虫等生物类群的爆发式增长,这是因为该生态系统( )

A. 松毛虫的食物来源丰富

B. 各种生物之间形成良好的合作关系

C. 不适合松毛虫的生存

D. 形成了复杂的食物链和食物网

7.你喜爱生物吗?地球由于生物的存在而美丽,生物都具有生命现象.下列不属于生命现象的是( )

A. 花开花落

B. 蜻蜓点水

C. 孔雀开屏

D. 潮涨潮落

8.下列哪个生态系统有“绿色水库“之称( )

A. 森林生态系统

B. 湿地生态系统

C. 海洋生态系统

D. 淡水生态系统

9.下列不属于生物对环境影响的一项是( )

A. 蚁穴溃堤

B. 森林净化空气

C. 朝蝇暮蚊

D. 蚊蝇传播疾病

10.在淡水生态系统中存在这样一条食物链:微小的水生植物→剑水蚤→蜻蜓的幼虫→小鱼→大鱼,其中含有毒物质最多的是( )

A. 水生植物

B. 蜻蜓幼虫

C. 小鱼

D. 大鱼

11.森林中一棵树死了,倒在地上,苔藓、藻类、蘑菇、白蚁、蜘蛛和鼠等均以这棵朽木为生.它们共同构成了一个( )

A. 食物链

B. 食物网

C. 生态系统

D. 生物因素

12.为了保护南极的生态环境,科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带走,这是因为当地的自然环境中( )

A. 生产者过多

B. 缺少生产者

C. 没有消费者

D. 缺少分解者

13.下列不属于“生物圈Ⅱ号”实验失败原因的是( )

A. 绿色植物的数量相对太多

B. 空气中的氧气浓度越来越低

C. 空气中的二氧化碳的含量不断上升

D. 由于环境恶化,很多物种逐渐死去

14.宇航员乘坐宇宙飞船从太空中遥望地球,看到的是一幅由蓝色、绿色和白色等编织而成的美丽图案.这个美丽图案实质上是( )

A. 海洋

B. 森林和原野

C. 云彩

D. 生物圈

15.下列生物中属于生产者的是( )

A. 兔子

B. 蘑菇

C. 蝗虫

D. 水稻

16.2011年3月11日,日本发生了9.0级特大地震,太平洋海啸接踵而至,被海啸卷走的人许多溺水死亡.这些人之所以溺水而亡,是因为缺少( )

A. 空气

B. 水分

C. 适宜的温度

D. 有机物

17.“叶落归根”,落叶最终将在下列哪项的作用下回归土壤( )

A. 生产者

B. 消费者

C. 分解者

D. 水份

18.在调查活动中,下列行为不正确的是( )

A. 飞檐走壁,采摘高处的野果

B. 遇见不喜欢的动物,也如实记录

C. 看见新鲜的野果,不随便采来品尝

D. 全组同学要集体行动

19.下列各项中,属于生态系统的是( )

A. 黄山上的松树

B. 巢湖及湖里的全部生物

C. 长江中的中华鲟

D. 淮河内的全部生物

20.沙漠里的一种鼠白天躲在洞里并且将洞口封住,夜间才出来活动.能正确解释这种现象的是( )

A. 鼠类对外界刺激产生的一种本能反应

B. 鼠类捕食行为的一种方式

C. 鼠类白天在为繁殖工作作准备

D. 鼠类对沙漠环境的一种适应

21.生物圈中,大多数细菌是分解者,这是由于( )

A. 大多数细菌营腐生生活

B. 细菌细胞内没有成型的细胞核

C. 大多数细菌缺乏液泡

D. 大多数细菌没有叶绿体

22.生物课后,有几位同学争论不休,争论的题目是“课桌是用木材做的,是生物还是非生物?”下面是四位同学的观点,请你来判断,哪位同学的观点正确?( )

A. 是生物,因为制造课桌的材料是树木

B. 是生物,因为制造课桌的木材由细胞构成

C. 是非生物,因为课桌不会运动

D. 是非生物,因为课桌不能呼吸,不能繁殖下一代,也不能对刺激作出反应

二、非选择题

23.随着国民素质的提高,人们的生态意识不断增强,近年来的“放生热”便是最好的体现.

资料一:2014年10月12日,上百名长沙市民掏钱买鱼、龟,来到湘江边放生,当天至少放生了三货车共上万条鱼.

资料二:放生的龟当中大多是草龟,属半水栖动物.因此,最适合它们生活的地方是山溪,而不是湘江.

资料三:动物保护协会志愿者小彭带着从菜市场买来的黑眉锦蛇,将它们从长沙带到郴州的莽山进行放生,这里植被茂盛,地域相对辽阔,人烟稀少,还是国家级的自然保护区,黑眉锦蛇、乌梢蛇在当地均有分布.

(1)从生物学的角度出发,盲目放生不仅没有益处,反而由于生态系统中的某种生物的数量急剧增加,会破坏________,因为生态系统的________能力是有限的.

(2)一些市民将外来物种(如巴西龟)放生到环境中去,将会造成它们与某些本地物种争夺食物,形成________关系.

(3)资料二、三体现了怎样的生物学规律________

A.生物必须适应环境 B.环境必须适应生物

C.环境可以影响生物 D.生物可以影响环境

(4)根据资料三可知,关于放生蛇类,我们应该注意些什么?________(写一点即可).

24.如图是某生态系统中食物网简图,图中甲~庚分别代表不同的生物。请据图分析回答:

(1)此生态系统中作为生产者的是戊,图中其余的生物是该生态系统的。

(2)该图只表示生态系统的部分成分,图中没有表示出的有。

(3)写出图中最长的一条食物链。

(4)若此生态系统遭到重金属污染,体内积存重金属污染物最多的生物是。

25.下表是某生态学家跟踪一个鹿群的变化,收集了30年的研究数据,请据表回答问题:

(1)图表能客观地反映研究对象的变化规律.如图1是某同学利用上述图表绘制的一张直方图,请你查找一下该同学所画的直方图存在哪些缺陷?(至少找出两个要点)________.

(2)根据图1所发现的缺陷,利用表格中的数据,再绘制一张表示鹿群数量变化的曲线图(在图2坐标系中画,要求画得科学标准):

(3)如果鹿群数量的减少是因为鼠害严重,导致草原植被大量破坏形成的.你分析一下,鼠害严重发生的时间段最可能是________.

26.在沙漠中植树时,必须选用耐干旱的树种,否则难以成活;当沙漠上的树木达到一定规模时,就会使一定区域内的气候有所改善.请分析回答:

(1)沙漠中影响树成活的主要因素是________;该事实说明,自然界中的生物必须适应环境,才能正常生存.环境中影响生物的生活和分布的因素叫做________.

(2)以上说明生物与环境之间的关系是________.

27.海洋中的珊瑚虫大多群居生活,虫体一代代死去,但它们分泌的外壳却年深日久地堆积在一起,慢慢形成千姿百态的珊瑚.珊瑚虫体内有藻类和它共同生活,并为其提供用于呼吸的氧气,而珊瑚虫的废物则可作为藻类的养料.

(1)珊瑚是 (选填“生物”或者“非生物”).

(2)珊瑚虫体内有藻类和它共同生活,藻类为其提供氧气的同时正在 (选填“贮存”或“释放”)能量.

答案解析

1.【答案】D

【解析】根据题意分析,校园、公园或农田属于陆地,所以可以调查到在陆地生活的动植物.带鱼属于海水鱼,在校园、公园或农田里不能找到.

2.【答案】C

【解析】为了达到设想的目的,制定某一计划全面或比较全面地收集研究对象的某一方面情况的各种材料,并作出分析、综合,得到某一结论的研究方法,称为调查法.它的目的可以是全面把握当前的状况,也可以是为了揭示存在的问题,弄清前因后果,为进一步的研究或决策提供观点和论据.调查时首先要明确调查目的和调查对象,制订合理的调查方案.调查过程中要如实记录.对调查的结果要进行整理和分析,有时要用数学方法进行统计.考查全体对象的调查就叫做普查(也叫做全面调查),人口普查时,不能选取样本抽样调查.

3.【答案】B

【解析】生物能对外界的刺激做出反应:生物能够对来自环境中的各种刺激作出一定的反应(如植物的向光性、向水性、向地性).一只老母鸡发觉老鹰在上空盘旋,随即发出一声惊叫,小鸡们便紧张而迅速地躲进老母鸡的翅膀下,母鸡和小鸡的这种行为体现了生物能对外界刺激作出反应.

4.【答案】D

【解析】A、控制狼的数量,维持生态平衡,A正确;

B、动物在生态系统中属于消费者,参与物质循环,对维持生态平衡起着重要作用,B正确;

C、动物的体色与周围环境的色彩非常相似,这种体色称为保护色.保护色的形成过程是动物在适应环境过程中所表现的一个方面,是自然选择的结果,C正确;

D、狼以鼠为食物,狼的数量远远小于鼠的数量,D错误.

5.【答案】C

【解析】调查法的方法步骤:一、明确调查目的和调查对象,并制订合理的调查方案;二、选择调查方式,调查可分为抽样调查和全面调查,有时因为调查的范围很大,不可能逐一调查,就要选取一部分调查对象作为样本.选择普查还是抽样调查要根据所要调查的对象的特征灵活选用,一般来说,对于无法进行普查、普查的意义或价值不大时,可选择抽样调查,对于精确度要求高的调查,事关重大的调查应选用普查.三、实施调查,调查过程中要如实记录.四、调查材料及数据的处理.对调查的结果要进行整理和分析,有时要用数学方法进行统计.五、撰写调查报告.

6.【答案】D

【解析】生态系统中各种生物之间吃与被吃的关系构成食物链.生物的种类和数量越多,形成食物链和食物网越复杂,生态系统的自动调节能力越强.昆嵛山物种丰富多样,形成了复杂的食物链和食物网,因此该生态系统的自动调节能力强,能有效控制松毛虫等生物类群的爆发式增长.

7.【答案】D

【解析】A、花开花落,说明生物能繁殖,属于生命现象,A不符合题意;

B、蜻蜓点水是蜻蜓产卵,说明生物能繁殖,属于生命现象,B不符合题意;

C、孔雀开屏是求偶,说明生物能繁殖,属于生命现象,C不符合题意;

D、潮涨潮落是自然现象,不属于生命现象,D符合题意.

8.【答案】A

【解析】A、森林生态系统是陆地上最复杂的生态系统.森林生态系统中的生物成分以高大的乔木为主,森林在涵养水源、保持水土等方面起着重要的作用,有“绿色水库”之称.A符合题意;

B、湿地生态系统是在多水或是过湿等情况下形成的生态系统.具有净化水质、蓄洪抗旱的作用,有“地球之肾”之称.B不符合题意;

C、海洋生态系统由海洋和海洋生物构成.海洋中的植物绝大部分是微小的藻类,植物进行光合作用制造的氧气占地球每年产生氧气的70%.C不符合题意;

D、淡水生态系统由河流、湖泊或池塘等淡水水域和淡水生物组成.除了为人类提供饮水、灌溉和工业用水,在调节气候等方面也有重要作用.D不符合题意.

9.【答案】C

【解析】A、蚁穴溃堤,主要意思是蚂蚁这种生物影响堤岸,是生物对环境的影响.A正确.

B、森林净化空气,是森林中的植物对环境的影响,B正确.

C、朝蝇暮蚊,与阳光有关,苍蝇是白昼活动频繁的昆虫,具有明显的趋光;蚊子怕光但又不喜欢光线太暗,最喜欢在弱光下吸血.是光对生物的影响.C错误.

D、蚊子、苍蝇等影响环境,传播疾病.体现的是生物对环境的影响,D正确.

10.【答案】D

【解析】在食物链:微小的水生植物→剑水蚤→蜻蜓的幼虫→小鱼→大鱼中,大鱼的营养级最高,有毒物质最多的是大鱼;这是因为大鱼有更多机会通过其他食物链途径积累有毒物质.

11.【答案】C

【解析】生物群落是指具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合;生态系统指由生物群落与无机环境构成的统一整体,生态系统包括生物部分和非生物部分,如题中叙述的,森林中一棵树死了,倒在地上,苔藓、藻类、蘑菇、白蚁、蜘蛛和鼠等均以这棵朽木为生,腐木中有植物、动物、真菌等生物,还有腐烂木头、温度、水、无机盐、光等非生物部分,是生物与环境构成的整体,因此共同构成了一个生态系统.

12.【答案】D

【解析】由于人体的尿液、粪便中含有的有机物必须经分解者的分解作用才能转变成植物可利用的简单无机物如二氧化碳、水和无机盐;南极地区生态系统中的各种成分都较少,尤其是分解者,所以,“为了保护南极的生态环境,科学工作者不仅要把塑料等难以降解的垃圾带离南极,还要把粪便等生活垃圾带走”,这是因为当地的自然环境中“缺少分解者”.

13.【答案】A

【解析】A、生物种类关系失调.绿色植物的数量相对不是太多,而是绿色植物种类和数量减少,引起其他生物的减少和失调,是失败的原因,A错误.

B、氧气减少.生物特别是绿色植物种类和数量减少会因为光合作用减弱使大气中氧气减少,是失败的原因,B正确.

C、绿色植物种类和数量减少会因为光合作用减弱使二氧化碳增多,C正确;

D、由于环境恶化,很多物种逐渐死去,生态系统的稳定性遭到破坏,D正确.

14.【答案】D

【解析】生物圈的范围包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的表面,绿色是地球上的植物颜色是代表岩石圈,蓝色是海水的颜色,代表水圈;白色是大气在阳光下的白茫茫,代表大气圈.

A、海洋,蓝色,A错误.

B、森林和原野,绿色,B错误.

C、云彩,白色,C错误.

D、生物圈的范围包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的表面,绿色是地球上的植物颜色是代表岩石圈,蓝色是海水的颜色,代表水圈;白色是大气在阳光下的白茫茫,代表大气圈.D正确.

15.【答案】D

【解析】AC、兔子、蝗虫都是动物,不能进行光合作用制造有机物,必须直接或间接以绿色植物为食,因此都属于消费者;

B、“蘑菇”是真菌,靠分解植物残体中的有机物生活,因此属于分解者;

D、“水稻”是绿色植物,能进行光合作用制造有机物,因此属于生产者.

16.【答案】A

【解析】人体呼吸的全过程包括,肺泡与外界的气体交换(即肺的通气)、肺泡内的气体交换(肺的换气)、气体在血液中的运输和组织内的气体交换四个环节.当人溺水时,水进入呼吸道阻碍了肺与外界的气体交换,导致人体缺氧而死亡.因此人溺水而死的根本原因是肺通气障碍,导致全身缺氧而危及生命.

故A符合题意,B、C、D不符合题意.

17.【答案】C

【解析】分解者能将落叶中的有机物分解成二氧化碳、水和无机盐等简单的无机物回归无机环境.因此,落叶最终将在分解者的作用下回归土壤.

18.【答案】A

【解析】A、调查时,防止调查中断或发生危险,飞檐走壁,采摘高处的野果,易发生危险,不可取,A错误;

B、调查是一项科学工作.对你所看到的生物,不管你是否喜欢它,都要认真观察,如实记录.不能仅凭个人好恶取舍,B正确;

C、看见新鲜的野果,不随便采来品尝,以免中毒,C正确;

D、调查过程中,同学们要集体行动,注意安全,D正确.

19.【答案】B

【解析】A、黄山上的松树,只包括了生物部分的植物,没有其它生物也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,A错误;

B、巢湖及湖里的全部生物,即包括了巢湖所在的环境,又包括了此环境中所有的生物,是一个完整的生态系统,B正确;

C、长江中的中华鲟,只包括了生物部分的部分动物,没有其它生物,也没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,C错误;

D、淮河内的全部生物,只包括了生物部分,没有环境部分,不能构成一个完整的生态系统,D错误.

20.【答案】D

【解析】在各种环境的共同作用下,生物在长期的进化过程中,都对其生活环境表现出一定的适应.在沙漠地区,由于干旱少水再加上昼夜温差比较大,白天温度较高,如果在外面体内的水分就会散失;而到了晚上气温比较低,体内的水分散失的就较少.所以,这种鼠白天躲在洞里并且将洞口封住,夜间才出来活动是对沙漠地区干旱环境的一种适应.

21.【答案】A

【解析】大多数细菌体内没有叶绿体,不能直接利用无机物制造有机物,必须依靠外界环境中现成的有机物为“食物”,靠分解动物的尸体、粪便或植物的枯枝落叶吸取有机养料,因此,生物圈中,大多数细菌是分解者,这是由于大多数细菌营腐生生活.

22.【答案】D

【解析】生物具有以下特征:1、生物的生活需要营养.2、生物能够进行呼吸.3、生物能排出体内产生的废物.4、生物能够对外界刺激作出反应.5、生物能够生长和繁殖.6、除病毒外,生物都是由细胞构成的.课桌是非生物,因为课桌不能呼吸,不能繁殖下一代,也不能对刺激作出反应

23.【答案】(1)生态平衡;自动调节

(2)竞争

(3)A

(4)一方面要放生到适合它们生活的环境中去,即植被茂盛、人烟稀少的环境;另一方面,放生的地区需要有同种蛇类的分布,不然可能会造成物种入侵,破坏当地生态平衡.

【解析】(1)从生物学的角度出发,盲目放生不仅没有益处,反而由于生态系统中的某种生物的数量急剧增加,会破坏生态平衡,因为生态系统的自动调节能力是有限的.

(2)一些市民将外来物种(如巴西龟)放生到环境中去,将会造成它们与某些本地物种争夺食物,形成竞争关系.

(3)资料二中指出,草龟属半水栖动物.因此,最适合它们生活的地方是山溪,在湘江放生不利于草龟的生存;资料三中的志愿者小彭带着从菜市场买来的黑眉锦蛇,将它们从长沙带到郴州的莽山进行放生,这里植被茂盛,地域相对辽阔,人烟稀少,还是国家级的自然保护区,黑眉锦蛇、乌梢蛇在当地均有分布,适宜黑眉锦蛇的生存.说明生物必须适应环境才能生存.故选A.

(4)根据资料三可知,关于放生蛇类,我们应该注意:一方面要放生到适合它们生活的环境中去,即植被茂盛、人烟稀少的环境;另一方面,放生的地区需要有同种蛇类的分布,不然可能会造成物种入侵,破坏当地生态平衡.

24.【答案】(1)消费者(2)非生物部分和分解者(3)戊→甲→巳→乙→丁(4)丁

【解析】(1)消费者,直接或间接的以植物为食物,在促进生物圈的物质循环中起重要作用。(2)生态系统包括生物成分和非生物成分。非生物成分包括阳光、空气、水、土壤等,生物成分包括生产者、消费者和分解者。(3)书写食物链以生产者为起点,最高级消费者为终点,箭头方向指向捕食者。(4)生物富集的特点:有害物质在食物链中随着营养级别的升高含量逐渐升高。据此解答:1.由食物链和食物网的特点即图中箭头可知:此生态系统中作为生产者的是戊,图中其余的生物是该生态系统的消费者。2.该图只表示生态系统的生产者和消费者等部分成分,图中没有表示出的成分有非生物成分和分解者。3.该生态系统中有4食物链,分别是戊→甲→已→丙→丁,戊→己→丙→丁,戊→庚→丙→丁,戊→甲→己→乙→丁。图中最长的一条食物链是戊→甲→已→丙→丁或戊→甲→己→乙→丁。(4)根据生物富集的特点:有害物质在食物链中随着营养级别的升高含量逐渐升高,若此生态系统遭到重金属污染,体内积存重金属污染物最多的生物是丁。

25.【答案】(1)横坐标没有标出;柱状图分布不均

(2)

(3)15到20年间

【解析】(1)如图1是某同学利用上述图表绘制的一张直方图,该同学所画的直方图存在横坐标没有标出和柱状图分布不均的缺陷.

(2)利用表格中的数据,绘制一张表示鹿群数量变化的曲线图:

(3)分析数据,鹿增长最快的是5﹣﹣15年间,减少最快的是15﹣20年间,鹿群数量的减少是因为鼠害严重,导致草原植被大量破坏造成的,所以鼠害严重发生的时间段最可能是15到20年间.

26.【答案】(1)水;生态因素

(2)生物能适应环境,也能影响环境

【解析】(1)沙漠中影响树成活的主要因素是水;该事实说明,自然界中的生物必须适应环境,才能正常生存.环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素,包括生物因素和非生物因素.

(2)以上说明生物与环境之间的关系是 生物能适应环境,也能影响环境.

27.【答案】(1)非生物;(2)贮存

【解析】(1)生物具有以下特征:1、生物的生活需要营养.2、生物能够进行呼吸.3、生物能排出体内产生的废物.4、生物能够对外界刺激作出反应.5、生物能够生长和繁殖.6、除病毒外,生物都是由细胞构成的.据分析可见:珊瑚不具有生物的特征,不属于生物.

(2)珊瑚虫体内有藻类和它共同生活.藻类植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转换为贮存着能量的有机物(主要是淀粉),并且释放出氧气.为珊瑚虫提供用于呼吸的氧气,而珊瑚虫的废物则可作为藻类的养料.