第14课沟通中外文明的“丝绸之路” 同步练习

文档属性

| 名称 | 第14课沟通中外文明的“丝绸之路” 同步练习 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 200.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-09-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《沟通中外文明的“丝绸之路”》

基础练习

一、选择题

汉代,中国的丝绸和漆器向西运输到达中亚、伊朗和罗马帝国,西域的核桃、葡萄等传入中国,这反映了当时( )

A. 中国商人到达过罗马帝国 B. 西方人普遍享用中国丝绸 C. 丝绸之路沟通东西方贸易 D. 陆路贸易取代了海路贸易

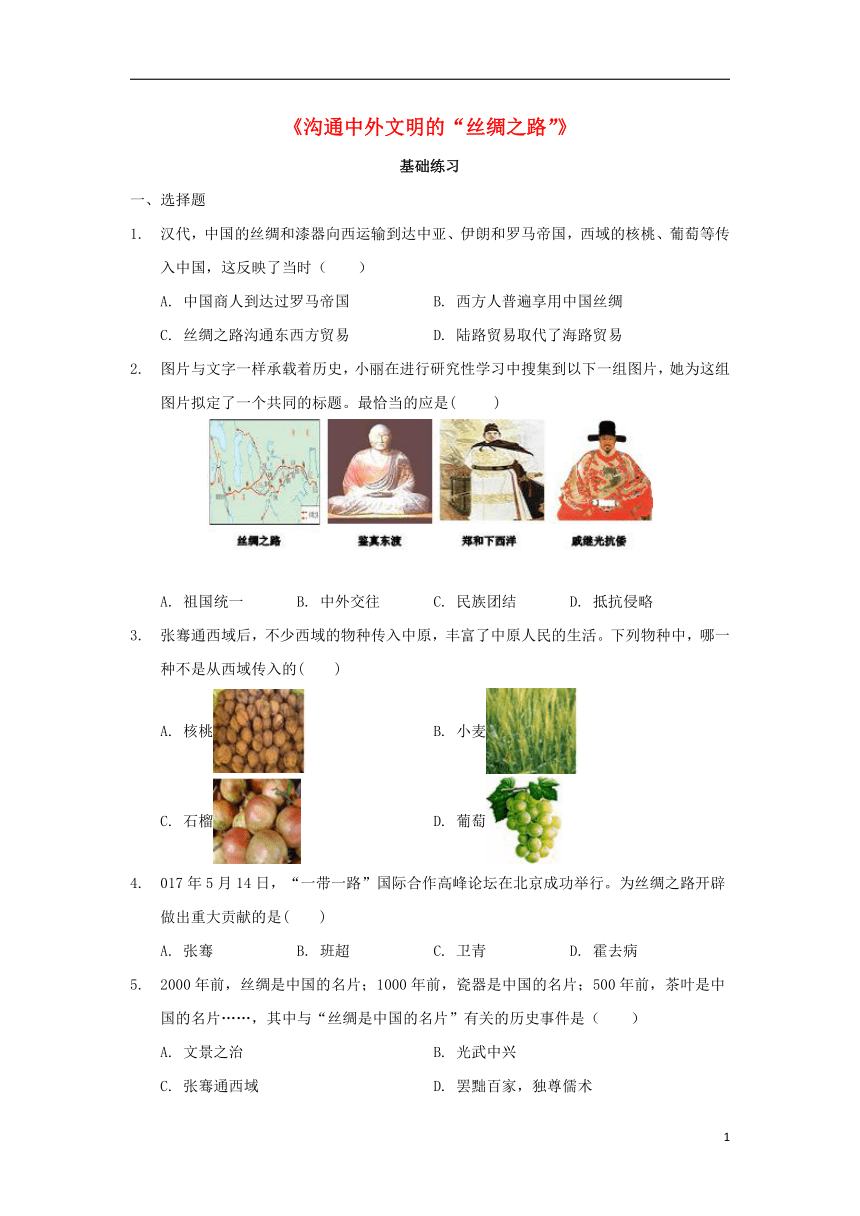

图片与文字一样承载着历史,小丽在进行研究性学习中搜集到以下一组图片,她为这组图片拟定了一个共同的标题。最恰当的应是( )

A. 祖国统一 B. 中外交往 C. 民族团结 D. 抵抗侵略

张骞通西域后,不少西域的物种传入中原,丰富了中原人民的生活。下列物种中,哪一种不是从西域传入的( )

A. 核桃 B. 小麦 C. 石榴 D. 葡萄

017年5月14日,“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行。为丝绸之路开辟做出重大贡献的是( )

A. 张骞 B. 班超 C. 卫青 D. 霍去病

2000年前,丝绸是中国的名片;1000年前,瓷器是中国的名片;500年前,茶叶是中国的名片……,其中与“丝绸是中国的名片”有关的历史事件是( )

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 张骞通西域 D. 罢黜百家,独尊儒术

“通过丝绸之路,中国的产品远抵西亚和欧洲,…..文明成果也源源不断涌进中国。”这说明丝绸之路的开辟( )

A. 促进了中外经济文化交流 B. 推动了西汉进行改革 C. 加速了北方民族的融合 D. 使中国建立了与欧洲的交往

“张骞说:我通;班超说:我也通。”这段诙谐有趣的话所反映的史实是( )

A. 通西域 B. 通南美洲 C. 通北美洲 D. 通非洲

张骞第一次出使匈奴的目的是( )

A. 联络大月氏夹击匈奴 B. 了解西域情况 C. 侦查匈奴情况 D. 加强同西域的联系

10年5月17日,中央新疆工作座谈会在北京召开,会议指出:要加强民族团结,维护祖国统一,确保边疆长治久安。新疆开始隶属中央政府管辖,成为我国领土不可分割的一部分的事件是( )

A. 张骞出使西域 B. 开辟丝绸之路 C. 西汉政府设立西域都护 D. 昭君出塞

近年来,东突厥恐怖分子活动猖獗,他们鼓吹新疆独立,妄图把新疆从我国分裂出去。下列哪一史实最能证明新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分?( )

A. 设置西域都护 B. 设置驻藏大臣 C. 丝绸之路开通 D. 设置澎湖巡检

张三准备重走“丝绸之路”,请问他要从汉时的哪儿做为第一站出发最好。( )

A. 洛阳 B. 长安 C. 成都 D. 杭州

2017年5月14日上午,“一带一路”国际合作高峰论坛在北京开幕,来自100多个国家的各界嘉宾齐聚北京,共商“一带一路”建设、合作大计,中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。下面关于丝绸之路的表述,不正确的是( )

A. 张骞出使西域奠定了丝绸之路开辟的基础 B. 促进了东西方经济文化交流 C. 从长安出发向西到达西亚、欧洲 D. 使世界连成了一个整体

“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”这四句诗中提到的“阳关”和“玉门关”以西的地方在汉朝时被称为( )

A. 西洋 B. 新疆 C. 大秦 D. 西域

二、材料题

1、中国国家主席习近平提出共同建设横跨欧亚的“丝绸之路经济带”的构想,引起了相关国家的强烈反响。阅读下列材料,回答问题。

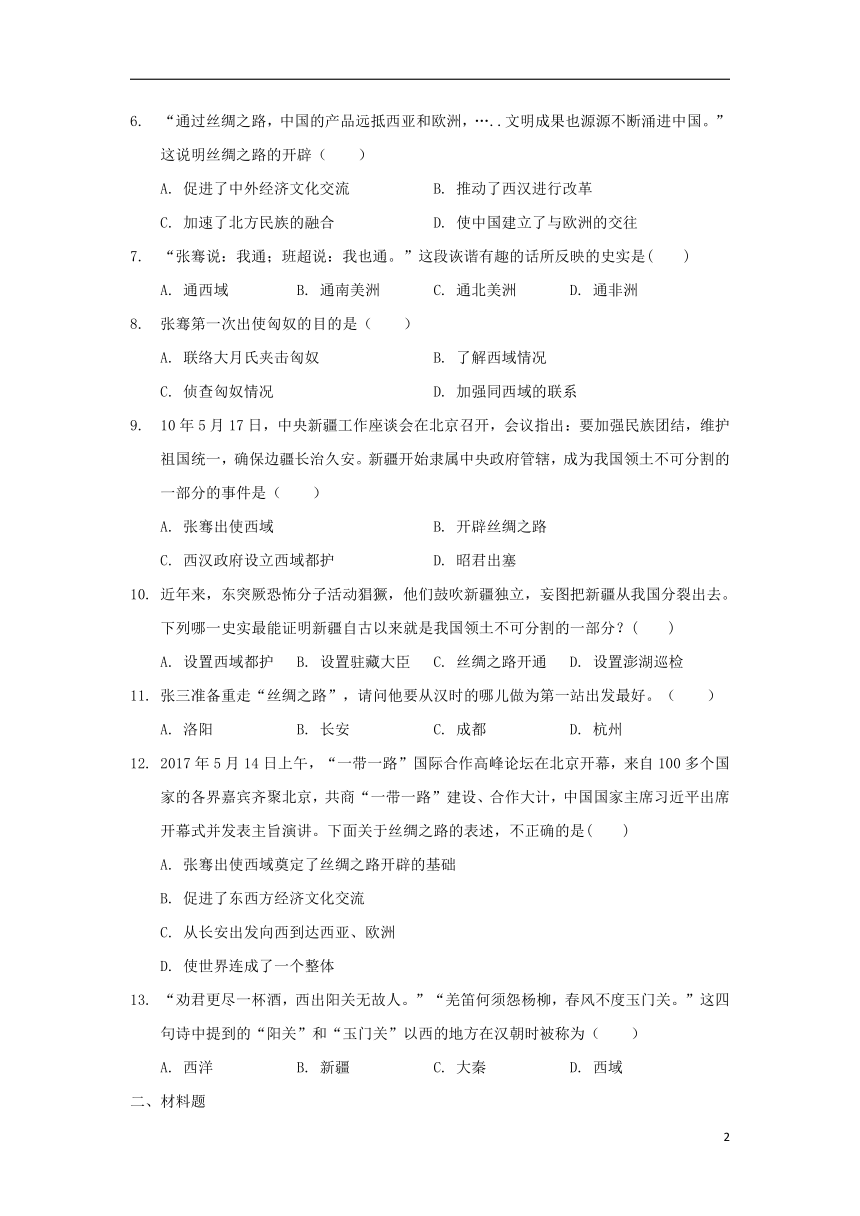

材料一

材料二? 沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。“丝绸之路”成东、西方经济文化交流的桥梁。

——摘自北师大版《中国历史》七年级上册

材料三? 德国地理学家李希霍芬指出,在中国汉朝时期,以丝绸贸易为媒介和主要动力,开通了世界上最长的陆上经济商贸之路、文化交融之路、科技交流之路,留下一连串璀璨夺目的文化遗产。

(1)结合所学知识,请将如图丝绸之路路线中的A、E两处填写完整。

(2)结合材料一、二和所学知识,请各举一例史实,证明材料三中的“这是一条商贸之路、科技和文化交融之路。”

(3)你认为今天中国提出共建“丝绸之路经济带”有什么现实意义?

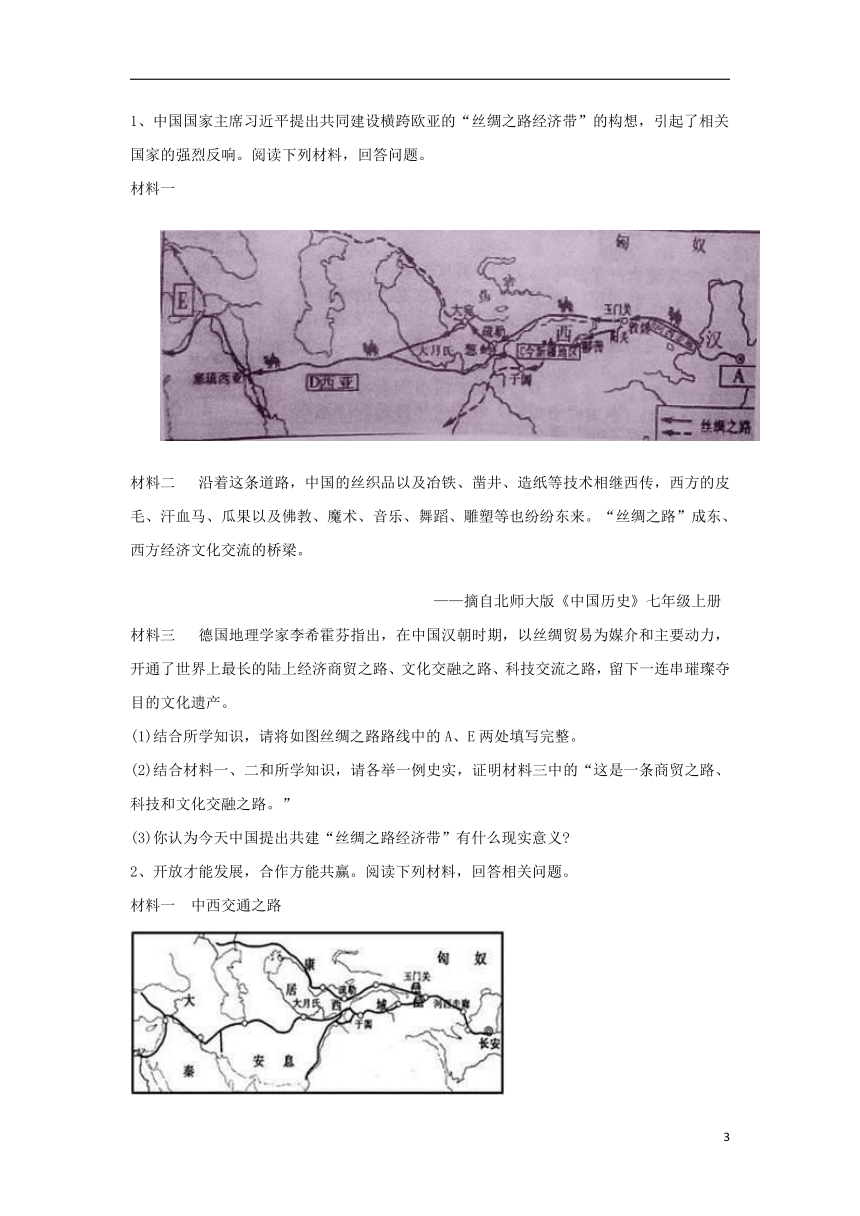

2、开放才能发展,合作方能共赢。阅读下列材料,回答相关问题。 材料一?中西交通之路 材料二?我国唐朝时期对外交往活跃,与亚洲经及非洲、欧洲的一些国家都有往来。唐朝在世界上享有很高的声誉,各国称中国人为“唐人”。 材料三?他率领的船队,到达亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。远洋航行促进了我国与亚非各国经济文化交流和友好往来,比欧洲航海家远航印度和美洲早半个多世纪,是世界航海史上的空前壮举。 材料四?乾隆时期颁布了《防夷五事》:一是禁止外国商人在广州过冬;二是外国商人到广州,应令寓居洋行,由行商负责稽查管束;三是禁止中国人借外商资本及受雇于外商;四是割除外商雇人传递信息之弊;五是外国商船进泊黄埔,酌拔营员弹压稽查。

——《清高宗实录》卷550 材料五2013年3月,中国国家主席习近平在访问德国时表示:中方提出建设丝绸之路经济带倡议,秉承共同发展、共同繁荣的理念,联运亚欧两大市场,赋予古丝绸之路新的时代内涵,造福沿途各国人民。……两国应该加强合作,推进丝绸之路经济带建设。 阅读材料回答问题

(1)观察材料一,写出开通这条“中西交通之路”的人物是谁?

(2)结合材料二,试举一位致力于唐朝对外交往的著名人物,并简述其事迹

(3)结合材料三,“他”是谁?从哪出发?

(4)材料四与材料一、二、三相比较。中国的对外政策发生了怎样的变化?

(5)综合上述材料,我们该如何正确应对经济全球化趋势?

答案和解析

一、选择题

1. 略

2.【答案】B

【解析】本题考查的是中外交往的史实。丝绸之路的开通,促进了西汉与西亚、欧洲国家的交往;鉴真东渡促进了中日文化交往;郑和下西洋,促进了中国与亚非各国的友好往来;戚继光抗倭反映了明朝时期的中日的交往与冲突。可见,这四幅图片反映的共同主题是中外交往。故选B。

3.【答案】B

【解析】本题考查汉朝和西域的交流的相关知识,旨在考查知识的迁移、认知与分析能力。根据所学知识,张骞通西域后,西域的良种马、葡萄、石榴、苜蓿、核桃等传入中国,汉朝的铸铁、开渠、凿井等技术和丝绸、漆器、金属工具等也传入西域,故 ACD三项所述符合史实,不符合题意,排除;小麦是我国北方劳动人民培植成功的植物,不是从西域传入的,故B符合题意。故选B。

4.【答案】A

【解析】本题考查丝绸之路的相关知识。张骞出使西域,开辟了通往西域的道路,西域开通之后,汉朝在通往中亚、西亚的路线上修道路、设驿站、筑长城,为来往使团、商旅提供食宿、交通和安全保护。当时贯穿东西的交通线,是从长安经河西走廊、今新疆地区,通往中亚、西亚,直到欧洲。中国精美的丝绸是这条交通线上运输最多的商品。因此,这条横贯欧亚的陆上通道就有了“丝绸之路”的美称。故A符合题意,BCD排除。故选A。

5.【答案】C

【解析】本题考查的是丝绸之路的相关知识点。公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域。张骞通西域后,中国的丝和丝织品源源不断地从长安运出,经河西走廊、今新疆地区,到达中亚、南亚和西亚,再转运到大秦,形成了著名的“丝绸之路”。故ABD错误,C正确。故选C。

6.【答案】A

【解析】本题考查丝绸之路的意义。西汉时期的开通的丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,沟通中西交通,“中国的产品远抵西亚和欧洲,……文明成果也源源不断涌进中国”,促进中国与中亚、西亚和欧洲的经济文化交流,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大的促进作用。故选 A。

7.【答案】A

【解析】本题考查张骞通西域及班超经营西域的相关知识。公元前138年,汉武帝为了联合西域的大月氏夹击匈奴,派张骞出使西域。公元前119年,汉武帝派张骞第二次出使西域。张骞出使西域,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域各国的联系。公元73年,东汉政府派班超出使西域。班超克服重重困难,使西域各国重新与汉朝建立联系。故A符合题意,BCD排除。故选A。

8.【答案】A

【解析】本题考查张骞出使西域。公元前138年,汉武帝派张骞出使西域联系大月氏共同夹击匈奴的。在途中他们被匈奴抓住。在匈奴的威肋利诱面前,张骞威武不屈,“持汉节不失”。他始终不忘使命,在被扣留10余年之后,寻机逃脱。故选A。

9.【答案】C

【解析】本题考查西域都护的设置。公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础,随着交往越来越密切,西域各国纷纷归附汉朝,到公元前60年,西汉政府设立西域都护府,总管西域事务,自此,新疆开始隶属中央政府管辖,成为我国领土不可分割的一部分。故选C。

10.【答案】A

【解析】本题考查的是汉朝管辖西域的相关知识,要求识记西域都户设置的历史意义。依据所学知识,设置西域都护后,今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国领土不可分割的一部分。公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务,标志着新疆地区正式成为我国不可分割的一部分。经分析选项BCD不符合题意,排除。故选A。

11. 略

12.【答案】D

【解析】 本题考查的是丝绸之路的相关知识。据题干“2017年5月14日上午,‘一带一路’国际合作高峰论坛在北京开幕,来自100多个国家的各界嘉宾齐聚北京,共商‘一带一路’建设、合作大计,中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。”根据所学可以知道,张骞出使西域奠定了丝绸之路开辟的基础、丝绸之路的起点是长安,往西经过河西走廊,最远到达欧洲,丝绸是这条商路上运输的主要商品,促进了东西方经济文化交流。根据所学知识,D使世界连成了一个整体是指新航路的开辟,D不正确。故选D。

13.【答案】D

【解析】本题主要考查西域的地理位置相关知识。根据教材知识可知:汉朝时,人们把今天甘肃玉门关和阳关以西,也就是今新疆地区和更远大的地方,称为西域。由于道路艰险,又有匈奴阻隔,汉朝和西域几乎处于隔绝状态。综合分析,D符合题意。故选D。

二、材料分析题?

1、【答案】

(1)A:长安(1分) E:欧洲(大秦古罗马)。

(2)商贸之路:阿拉伯商人往来于亚非欧三大洲。(或中国的丝织品、瓷器传入西欧;西方的皮毛、汗血马、瓜果等传到东方。)。科技文化之路:阿拉伯的天文学和医学知识以及伊斯兰教和伊斯兰文化传入中国。(或中国的冶铁、凿井、造纸等技术相继西传;西方的宗教、音乐、舞蹈等传入东方;言之有理即可)。

(3)现实意义:有利于实现中国与沿线国家间的合作共赢(互利共赢),造福人民。(或促进相关国家的经济文化交流和发展。言之有理即可。)

【解析】

(1)本题考查我国古代陆上丝绸之路的出发地和终点。根据所学知识:我国古代陆上丝绸之路是从长安出发,经过河西走廊、今新疆地区、中亚,到达西亚,最后到达欧洲(大秦)因此,A处填长安,E处填欧洲(大秦)。

(2)本题考查的是丝绸之路的相关知识点,考查学生的理解能力。“中国的丝织品、瓷器传入西欧;西方的皮毛、汗血马、瓜果等传到东方”,可以证明这是一条商贸之路。“佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。”从“中国的冶铁、凿井、造纸等技术相继西传”,可以看出这是一条科技交流之路;从“西方的宗教、音乐、舞蹈、雕塑等传入东方”,可以看出这是一条文化交融之路。

(3)本题考查的是“丝绸之路经济带”的相关知识点,考查学生运用所学知识解决实际问题的能力。本题的关键是“现实意义”,也就是说丝绸之路经济带对我们现在的影响。通过丝绸之路经济带,可以促进我国与其他国家的经济文化交流和发展,有利于实现中国语沿线国家的合作共赢,造福人民。

2、【答案】

(1)张骞;

(2)①玄奘西游,学习佛法,传播唐朝文化,加强文化交流,后完成《大唐西域记》,该书成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。②鉴真东渡,辛勤不懈地传播唐朝文化。

(3)郑和;刘家港。

(4)由对外开放转变为闭关锁国。

(5)①因势利导,趋利避害。积极参与国际经济合作与竞争,抓住机遇发展经济。②对经济全球化给发展中国家带来的冲击和风险,保持清醒的认识。增强防范意识,提高防范能力。③加强地区间经济合作,依靠集体力量应对来自各方面的经济冲击和经济竞争。④努力建立公正合理的国际经济新秩序。⑤制定恰当的经济发展政策。

【解析】

(1)本题考查张骞出使西域。根据所学知识可知,张骞两次通西域后开通了丝绸之路。所以,这条“中西交通之路”的人物是张骞。

(2)本题考查唐朝的对外交往。贞观时,玄奘西游天竺取经,他是中印文化交流史上最杰出的使者,他的《大唐西域记》成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。唐玄宗时,高僧鉴真东渡日本,为中日两国的友好和文化传播作出重大的贡献。

(3)本题考查郑和下西洋。1405-1433年,郑和从刘家港出发七次下西洋,到过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸,比欧洲航海家的远航早半个多世纪。所以,“他”是郑和。

(4)本题考查我国对外在场的变化。根据材料四与材料一、二、三相比较可知,我国由对外开放逐步转变为闭关锁国,造成中国落后。

(5)本题考查如何正确应对经济全球化趋势。根据本题的解答内容可知,我们政府应该因势利导,趋利避害,顺应经济全球化的趋势,积极的融入其中。我国应该积极参与国际经济合作与竞争,抓住机遇,发展经济,提高我国的国际地位。经济全球化的发展中国家带来的冲击和风险,我国政府应该保持清醒的认识,制定一系列措施,增强防范意识,提高防范能力。我们应该积极的加强地区间经济合作,依靠集体力量应对来自各方面的经济冲击和经济竞争。我们应该努力建立公正合理的国际经济新秩序,维护公平正义。我们应该制定恰当的经济发展政策,促进我国经济的发展。

基础练习

一、选择题

汉代,中国的丝绸和漆器向西运输到达中亚、伊朗和罗马帝国,西域的核桃、葡萄等传入中国,这反映了当时( )

A. 中国商人到达过罗马帝国 B. 西方人普遍享用中国丝绸 C. 丝绸之路沟通东西方贸易 D. 陆路贸易取代了海路贸易

图片与文字一样承载着历史,小丽在进行研究性学习中搜集到以下一组图片,她为这组图片拟定了一个共同的标题。最恰当的应是( )

A. 祖国统一 B. 中外交往 C. 民族团结 D. 抵抗侵略

张骞通西域后,不少西域的物种传入中原,丰富了中原人民的生活。下列物种中,哪一种不是从西域传入的( )

A. 核桃 B. 小麦 C. 石榴 D. 葡萄

017年5月14日,“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行。为丝绸之路开辟做出重大贡献的是( )

A. 张骞 B. 班超 C. 卫青 D. 霍去病

2000年前,丝绸是中国的名片;1000年前,瓷器是中国的名片;500年前,茶叶是中国的名片……,其中与“丝绸是中国的名片”有关的历史事件是( )

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 张骞通西域 D. 罢黜百家,独尊儒术

“通过丝绸之路,中国的产品远抵西亚和欧洲,…..文明成果也源源不断涌进中国。”这说明丝绸之路的开辟( )

A. 促进了中外经济文化交流 B. 推动了西汉进行改革 C. 加速了北方民族的融合 D. 使中国建立了与欧洲的交往

“张骞说:我通;班超说:我也通。”这段诙谐有趣的话所反映的史实是( )

A. 通西域 B. 通南美洲 C. 通北美洲 D. 通非洲

张骞第一次出使匈奴的目的是( )

A. 联络大月氏夹击匈奴 B. 了解西域情况 C. 侦查匈奴情况 D. 加强同西域的联系

10年5月17日,中央新疆工作座谈会在北京召开,会议指出:要加强民族团结,维护祖国统一,确保边疆长治久安。新疆开始隶属中央政府管辖,成为我国领土不可分割的一部分的事件是( )

A. 张骞出使西域 B. 开辟丝绸之路 C. 西汉政府设立西域都护 D. 昭君出塞

近年来,东突厥恐怖分子活动猖獗,他们鼓吹新疆独立,妄图把新疆从我国分裂出去。下列哪一史实最能证明新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分?( )

A. 设置西域都护 B. 设置驻藏大臣 C. 丝绸之路开通 D. 设置澎湖巡检

张三准备重走“丝绸之路”,请问他要从汉时的哪儿做为第一站出发最好。( )

A. 洛阳 B. 长安 C. 成都 D. 杭州

2017年5月14日上午,“一带一路”国际合作高峰论坛在北京开幕,来自100多个国家的各界嘉宾齐聚北京,共商“一带一路”建设、合作大计,中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。下面关于丝绸之路的表述,不正确的是( )

A. 张骞出使西域奠定了丝绸之路开辟的基础 B. 促进了东西方经济文化交流 C. 从长安出发向西到达西亚、欧洲 D. 使世界连成了一个整体

“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”这四句诗中提到的“阳关”和“玉门关”以西的地方在汉朝时被称为( )

A. 西洋 B. 新疆 C. 大秦 D. 西域

二、材料题

1、中国国家主席习近平提出共同建设横跨欧亚的“丝绸之路经济带”的构想,引起了相关国家的强烈反响。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二? 沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。“丝绸之路”成东、西方经济文化交流的桥梁。

——摘自北师大版《中国历史》七年级上册

材料三? 德国地理学家李希霍芬指出,在中国汉朝时期,以丝绸贸易为媒介和主要动力,开通了世界上最长的陆上经济商贸之路、文化交融之路、科技交流之路,留下一连串璀璨夺目的文化遗产。

(1)结合所学知识,请将如图丝绸之路路线中的A、E两处填写完整。

(2)结合材料一、二和所学知识,请各举一例史实,证明材料三中的“这是一条商贸之路、科技和文化交融之路。”

(3)你认为今天中国提出共建“丝绸之路经济带”有什么现实意义?

2、开放才能发展,合作方能共赢。阅读下列材料,回答相关问题。 材料一?中西交通之路 材料二?我国唐朝时期对外交往活跃,与亚洲经及非洲、欧洲的一些国家都有往来。唐朝在世界上享有很高的声誉,各国称中国人为“唐人”。 材料三?他率领的船队,到达亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。远洋航行促进了我国与亚非各国经济文化交流和友好往来,比欧洲航海家远航印度和美洲早半个多世纪,是世界航海史上的空前壮举。 材料四?乾隆时期颁布了《防夷五事》:一是禁止外国商人在广州过冬;二是外国商人到广州,应令寓居洋行,由行商负责稽查管束;三是禁止中国人借外商资本及受雇于外商;四是割除外商雇人传递信息之弊;五是外国商船进泊黄埔,酌拔营员弹压稽查。

——《清高宗实录》卷550 材料五2013年3月,中国国家主席习近平在访问德国时表示:中方提出建设丝绸之路经济带倡议,秉承共同发展、共同繁荣的理念,联运亚欧两大市场,赋予古丝绸之路新的时代内涵,造福沿途各国人民。……两国应该加强合作,推进丝绸之路经济带建设。 阅读材料回答问题

(1)观察材料一,写出开通这条“中西交通之路”的人物是谁?

(2)结合材料二,试举一位致力于唐朝对外交往的著名人物,并简述其事迹

(3)结合材料三,“他”是谁?从哪出发?

(4)材料四与材料一、二、三相比较。中国的对外政策发生了怎样的变化?

(5)综合上述材料,我们该如何正确应对经济全球化趋势?

答案和解析

一、选择题

1. 略

2.【答案】B

【解析】本题考查的是中外交往的史实。丝绸之路的开通,促进了西汉与西亚、欧洲国家的交往;鉴真东渡促进了中日文化交往;郑和下西洋,促进了中国与亚非各国的友好往来;戚继光抗倭反映了明朝时期的中日的交往与冲突。可见,这四幅图片反映的共同主题是中外交往。故选B。

3.【答案】B

【解析】本题考查汉朝和西域的交流的相关知识,旨在考查知识的迁移、认知与分析能力。根据所学知识,张骞通西域后,西域的良种马、葡萄、石榴、苜蓿、核桃等传入中国,汉朝的铸铁、开渠、凿井等技术和丝绸、漆器、金属工具等也传入西域,故 ACD三项所述符合史实,不符合题意,排除;小麦是我国北方劳动人民培植成功的植物,不是从西域传入的,故B符合题意。故选B。

4.【答案】A

【解析】本题考查丝绸之路的相关知识。张骞出使西域,开辟了通往西域的道路,西域开通之后,汉朝在通往中亚、西亚的路线上修道路、设驿站、筑长城,为来往使团、商旅提供食宿、交通和安全保护。当时贯穿东西的交通线,是从长安经河西走廊、今新疆地区,通往中亚、西亚,直到欧洲。中国精美的丝绸是这条交通线上运输最多的商品。因此,这条横贯欧亚的陆上通道就有了“丝绸之路”的美称。故A符合题意,BCD排除。故选A。

5.【答案】C

【解析】本题考查的是丝绸之路的相关知识点。公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域。张骞通西域后,中国的丝和丝织品源源不断地从长安运出,经河西走廊、今新疆地区,到达中亚、南亚和西亚,再转运到大秦,形成了著名的“丝绸之路”。故ABD错误,C正确。故选C。

6.【答案】A

【解析】本题考查丝绸之路的意义。西汉时期的开通的丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,沟通中西交通,“中国的产品远抵西亚和欧洲,……文明成果也源源不断涌进中国”,促进中国与中亚、西亚和欧洲的经济文化交流,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大的促进作用。故选 A。

7.【答案】A

【解析】本题考查张骞通西域及班超经营西域的相关知识。公元前138年,汉武帝为了联合西域的大月氏夹击匈奴,派张骞出使西域。公元前119年,汉武帝派张骞第二次出使西域。张骞出使西域,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域各国的联系。公元73年,东汉政府派班超出使西域。班超克服重重困难,使西域各国重新与汉朝建立联系。故A符合题意,BCD排除。故选A。

8.【答案】A

【解析】本题考查张骞出使西域。公元前138年,汉武帝派张骞出使西域联系大月氏共同夹击匈奴的。在途中他们被匈奴抓住。在匈奴的威肋利诱面前,张骞威武不屈,“持汉节不失”。他始终不忘使命,在被扣留10余年之后,寻机逃脱。故选A。

9.【答案】C

【解析】本题考查西域都护的设置。公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础,随着交往越来越密切,西域各国纷纷归附汉朝,到公元前60年,西汉政府设立西域都护府,总管西域事务,自此,新疆开始隶属中央政府管辖,成为我国领土不可分割的一部分。故选C。

10.【答案】A

【解析】本题考查的是汉朝管辖西域的相关知识,要求识记西域都户设置的历史意义。依据所学知识,设置西域都护后,今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国领土不可分割的一部分。公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务,标志着新疆地区正式成为我国不可分割的一部分。经分析选项BCD不符合题意,排除。故选A。

11. 略

12.【答案】D

【解析】 本题考查的是丝绸之路的相关知识。据题干“2017年5月14日上午,‘一带一路’国际合作高峰论坛在北京开幕,来自100多个国家的各界嘉宾齐聚北京,共商‘一带一路’建设、合作大计,中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。”根据所学可以知道,张骞出使西域奠定了丝绸之路开辟的基础、丝绸之路的起点是长安,往西经过河西走廊,最远到达欧洲,丝绸是这条商路上运输的主要商品,促进了东西方经济文化交流。根据所学知识,D使世界连成了一个整体是指新航路的开辟,D不正确。故选D。

13.【答案】D

【解析】本题主要考查西域的地理位置相关知识。根据教材知识可知:汉朝时,人们把今天甘肃玉门关和阳关以西,也就是今新疆地区和更远大的地方,称为西域。由于道路艰险,又有匈奴阻隔,汉朝和西域几乎处于隔绝状态。综合分析,D符合题意。故选D。

二、材料分析题?

1、【答案】

(1)A:长安(1分) E:欧洲(大秦古罗马)。

(2)商贸之路:阿拉伯商人往来于亚非欧三大洲。(或中国的丝织品、瓷器传入西欧;西方的皮毛、汗血马、瓜果等传到东方。)。科技文化之路:阿拉伯的天文学和医学知识以及伊斯兰教和伊斯兰文化传入中国。(或中国的冶铁、凿井、造纸等技术相继西传;西方的宗教、音乐、舞蹈等传入东方;言之有理即可)。

(3)现实意义:有利于实现中国与沿线国家间的合作共赢(互利共赢),造福人民。(或促进相关国家的经济文化交流和发展。言之有理即可。)

【解析】

(1)本题考查我国古代陆上丝绸之路的出发地和终点。根据所学知识:我国古代陆上丝绸之路是从长安出发,经过河西走廊、今新疆地区、中亚,到达西亚,最后到达欧洲(大秦)因此,A处填长安,E处填欧洲(大秦)。

(2)本题考查的是丝绸之路的相关知识点,考查学生的理解能力。“中国的丝织品、瓷器传入西欧;西方的皮毛、汗血马、瓜果等传到东方”,可以证明这是一条商贸之路。“佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。”从“中国的冶铁、凿井、造纸等技术相继西传”,可以看出这是一条科技交流之路;从“西方的宗教、音乐、舞蹈、雕塑等传入东方”,可以看出这是一条文化交融之路。

(3)本题考查的是“丝绸之路经济带”的相关知识点,考查学生运用所学知识解决实际问题的能力。本题的关键是“现实意义”,也就是说丝绸之路经济带对我们现在的影响。通过丝绸之路经济带,可以促进我国与其他国家的经济文化交流和发展,有利于实现中国语沿线国家的合作共赢,造福人民。

2、【答案】

(1)张骞;

(2)①玄奘西游,学习佛法,传播唐朝文化,加强文化交流,后完成《大唐西域记》,该书成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。②鉴真东渡,辛勤不懈地传播唐朝文化。

(3)郑和;刘家港。

(4)由对外开放转变为闭关锁国。

(5)①因势利导,趋利避害。积极参与国际经济合作与竞争,抓住机遇发展经济。②对经济全球化给发展中国家带来的冲击和风险,保持清醒的认识。增强防范意识,提高防范能力。③加强地区间经济合作,依靠集体力量应对来自各方面的经济冲击和经济竞争。④努力建立公正合理的国际经济新秩序。⑤制定恰当的经济发展政策。

【解析】

(1)本题考查张骞出使西域。根据所学知识可知,张骞两次通西域后开通了丝绸之路。所以,这条“中西交通之路”的人物是张骞。

(2)本题考查唐朝的对外交往。贞观时,玄奘西游天竺取经,他是中印文化交流史上最杰出的使者,他的《大唐西域记》成为研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典籍。唐玄宗时,高僧鉴真东渡日本,为中日两国的友好和文化传播作出重大的贡献。

(3)本题考查郑和下西洋。1405-1433年,郑和从刘家港出发七次下西洋,到过亚非三十多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸,比欧洲航海家的远航早半个多世纪。所以,“他”是郑和。

(4)本题考查我国对外在场的变化。根据材料四与材料一、二、三相比较可知,我国由对外开放逐步转变为闭关锁国,造成中国落后。

(5)本题考查如何正确应对经济全球化趋势。根据本题的解答内容可知,我们政府应该因势利导,趋利避害,顺应经济全球化的趋势,积极的融入其中。我国应该积极参与国际经济合作与竞争,抓住机遇,发展经济,提高我国的国际地位。经济全球化的发展中国家带来的冲击和风险,我国政府应该保持清醒的认识,制定一系列措施,增强防范意识,提高防范能力。我们应该积极的加强地区间经济合作,依靠集体力量应对来自各方面的经济冲击和经济竞争。我们应该努力建立公正合理的国际经济新秩序,维护公平正义。我们应该制定恰当的经济发展政策,促进我国经济的发展。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史