17地震中的父与子(导学案)

文档属性

| 名称 | 17地震中的父与子(导学案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 334.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-09-26 09:32:24 | ||

图片预览

文档简介

本组教材以“父母之爱”为专题进行编排,包括《地震中的父与子》《慈母情深》《“精彩极了”和“糟糕透了”》《学会看病》四篇课文。学习课文,应引导学生重点抓住人物的外貌、语言、动作和心理描写,品读文本,再现情境并联系生活实际体验文本,体会课文表达的思想感情,领悟作者的表达方法。

本单元还包括“口语交际·习作六”和“回顾·拓展六”。

课题

内容简说

地震中的父与子

课文讲述的是有一年发生在美国的大地震中,一位父亲冒着危险,抱着坚定信念,不顾劝阻,历尽艰辛,经过38小时的挖掘,终于在废墟中救出儿子及其同学的故事,歌颂了伟大的父爱,赞扬了深厚的父子之情。

慈母情深

这篇课文讲述的是贫穷辛劳的母亲不顾同事的劝阻,毫不犹豫地给钱让“我”买《青年近卫军》的事,表现了母亲的慈祥与善良,表达出作者对母亲深深的敬意与无比的热爱。

“精彩极了”和“糟糕透了”

这篇课文讲的是作者童年时,父亲和母亲对他作品的截然不同的评价,这两种评价对他产生的巨大影响,以及作者从这两种评价中感悟到的爱。

学会看病

本文讲的是儿子感冒了,妈妈让他独自上医院,学会了看病的事。母亲用这种方式,锻炼儿子独自面对生活的能力,表达了母亲对儿子深深的爱。

1.认识28个生字,会写25个生字,正确读写“绝望、谨慎”等词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵自己喜欢的段落。

3.抓住重点词句理解课文内容,感受父母之爱的伟大和无私,体会作者表达的思想感情。

4.领悟作者抓住人物外貌、动作、语言进行描写的方法。

领悟作者抓住人物外貌、动作、语言进行描写的方法。

2.抓住重点词句理解课文内容,感受父母之爱的伟大和无私,体会作者表达的思想感情。

17.《地震中的父与子》……………………………………………………………2~3课时

18*.《慈母情深》…………………………………………………………………1~2课时

19.《“精彩极了”和“糟糕透了”》………………………………………………2~3课时

20*.《学会看病》……………………………………………………………………1~2课时

口语交际·习作六……………………………………………………………………2~3课时

回顾·拓展六…………………………………………………………………………1~2课时

在本组教材的教学中,要紧紧扣住“父母之爱”这一专题,整合全组教学资源,把阅读、口语交际、习作等语文实践活动有机结合起来,锻炼学生的说、读、写的能力。

17.地震中的父与子

课题

地震中的父与子

课型

新授课

设计说明

本文的教学重点是引导学生从课文的具体描述中感受父爱的伟大力量——父亲对儿子深沉的爱和儿子从父亲身上汲取的巨大精神力量。因此,导学案设计重在运用自读自悟、读中想象等多种方式抓住重点词句,理解课文内容,让学生感受父爱的伟大力量,受到父子情深的感染。以朗读为主线,学习作者抓住人物外貌、语言、动作进行描写,反映人物品质的方法,提高学生的阅读水平。

学前准备

1.搜集有关地震和作者的资料。(师生)

2.制作多媒体课件。(教师)

课时安排

2课时

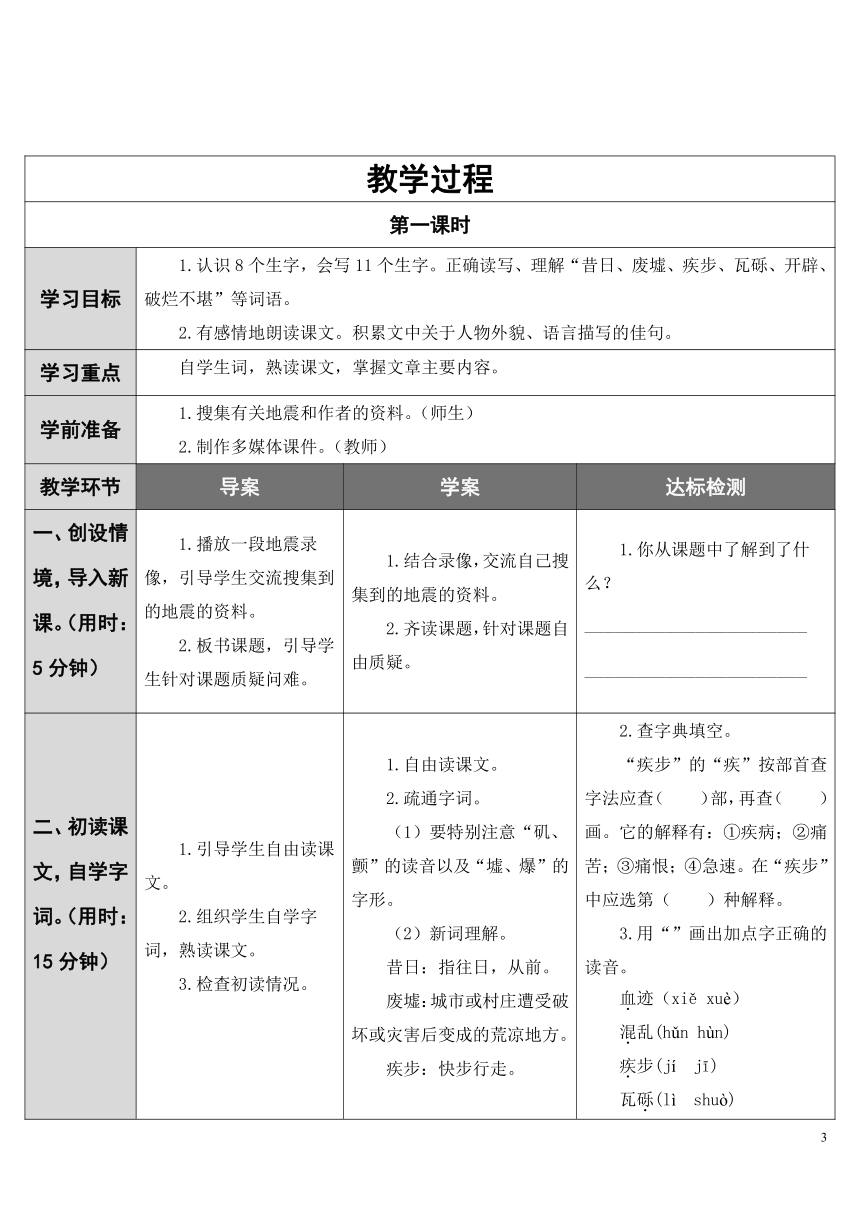

教学过程

第一课时

学习目标

1.认识8个生字,会写11个生字。正确读写、理解“昔日、废墟、疾步、瓦砾、开辟、破烂不堪”等词语。

2.有感情地朗读课文。积累文中关于人物外貌、语言描写的佳句。

学习重点

自学生词,熟读课文,掌握文章主要内容。

学前准备

1.搜集有关地震和作者的资料。(师生)

2.制作多媒体课件。(教师)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、创设情境,导入新课。(用时:5分钟)

1.播放一段地震录像,引导学生交流搜集到的地震的资料。

2.板书课题,引导学生针对课题质疑问难。

1.结合录像,交流自己搜集到的地震的资料。

2.齐读课题,针对课题自由质疑。

1.你从课题中了解到了什么?

______________________

______________________

二、初读课文,自学字词。(用时:15分钟)

1.引导学生自由读课文。

2.组织学生自学字词,熟读课文。

3.检查初读情况。

1.自由读课文。

2.疏通字词。

(1)要特别注意“矶、颤”的读音以及“墟、爆”的字形。

(2)新词理解。

昔日:指往日,从前。

废墟:城市或村庄遭受破坏或灾害后变成的荒凉地方。

疾步:快步行走。

2.查字典填空。

“疾步”的“疾”按部首查字法应查( )部,再查( )画。它的解释有:①疾病;②痛苦;③痛恨;④急速。在“疾步”中应选第( )种解释。

3.用“”画出加点字正确的读音。

血迹(xiě xuè)

混乱(hǔn hùn)

疾步(jí jī)

瓦砾(lì shuò)

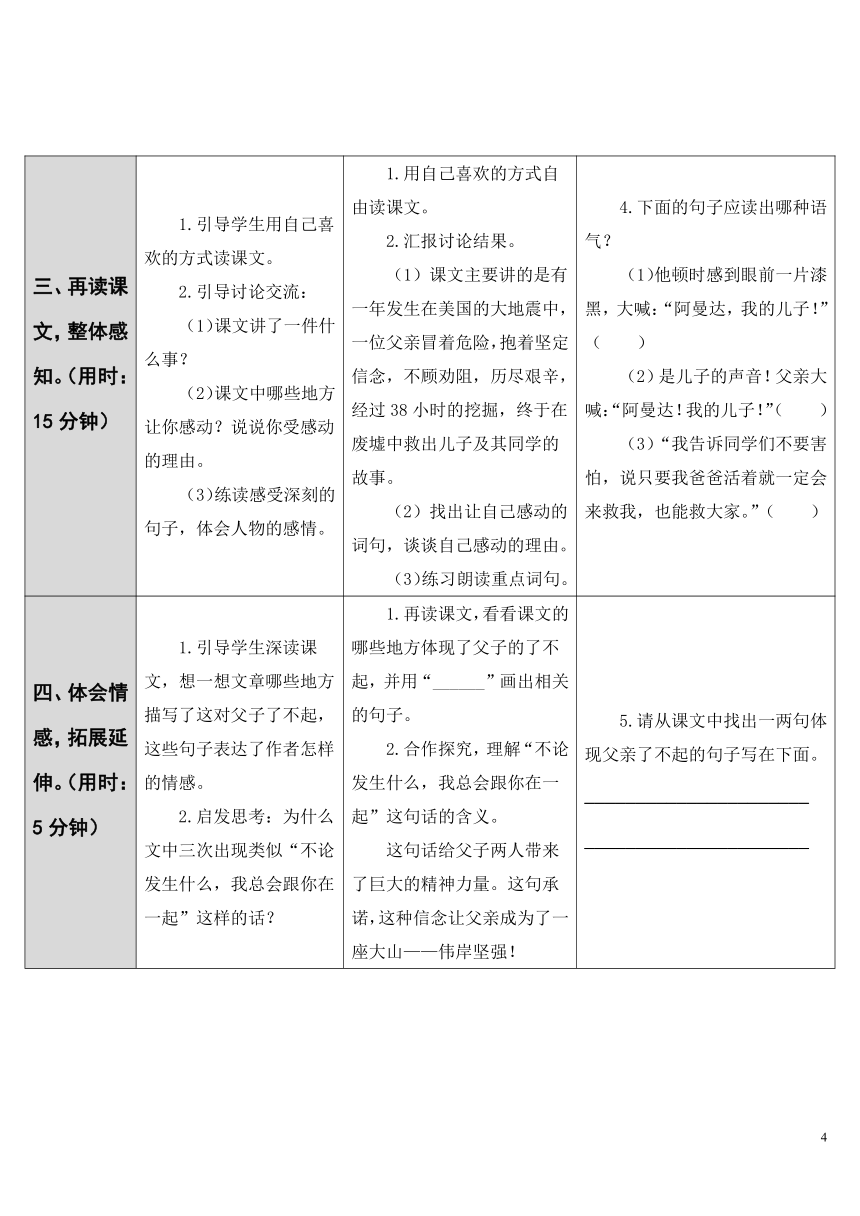

三、再读课文,整体感知。(用时:15分钟)

1.引导学生用自己喜欢的方式读课文。

2.引导讨论交流:

(1)课文讲了一件什么事?

(2)课文中哪些地方让你感动?说说你受感动的理由。

(3)练读感受深刻的句子,体会人物的感情。

1.用自己喜欢的方式自由读课文。

2.汇报讨论结果。

(1)课文主要讲的是有一年发生在美国的大地震中,一位父亲冒着危险,抱着坚定信念,不顾劝阻,历尽艰辛,经过38小时的挖掘,终于在废墟中救出儿子及其同学的故事。

(2)找出让自己感动的词句,谈谈自己感动的理由。

(3)练习朗读重点词句。

4.下面的句子应读出哪种语气?

(1)他顿时感到眼前一片漆黑,大喊:“阿曼达,我的儿子!”( )

(2)是儿子的声音!父亲大喊:“阿曼达!我的儿子!”( )

(3)“我告诉同学们不要害怕,说只要我爸爸活着就一定会来救我,也能救大家。”( )

四、体会情感,拓展延伸。(用时:5分钟)

1.引导学生深读课文,想一想文章哪些地方描写了这对父子了不起,这些句子表达了作者怎样的情感。

2.启发思考:为什么文中三次出现类似“不论发生什么,我总会跟你在一起”这样的话?

1.再读课文,看看课文的哪些地方体现了父子的了不起,并用“______”画出相关的句子。

2.合作探究,理解“不论发生什么,我总会跟你在一起”这句话的含义。

这句话给父子两人带来了巨大的精神力量。这句承诺,这种信念让父亲成为了一座大山——伟岸坚强!

5.请从课文中找出一两句体现父亲了不起的句子写在下面。

______________________

______________________

教学反思

我从教材的实际出发,紧扣教学目标和重点,根据教学重点设计提问。先找出课文中评价父与子的句子“这对了不起的父与子,无比幸福地紧紧拥抱在一起”,设计提问,“了不起”是什么意思?抓住“了不起的父与子”品读全文及其他重点句,感受父亲对儿子深沉的爱和儿子从父亲身上汲取的巨大精神力量。

第二课时

学习目标

1.从课文的具体描述中感受父亲对儿子的爱以及儿子从父亲身上汲取的力量。

2.领悟作者抓住人物外貌、语言、动作进行描写,反映人物思想品质的表达方法。

学习重点

引导学生从课文的具体描述中感受父爱的伟大力量。

学前准备

制作多媒体课件。(教师)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、复习旧知,导入新课。(用时:5分钟)

1.引导回顾课文的主要内容。

2.启发思考:文中的父子给你留下了怎样的印象?

1.自由交流课文的主要内容。

2.说说文中的父子给自己留下的印象。

二、品读课文,激发情感。(用时:25分钟)

1.引导学生自由朗读课文。

2.引导学生交流:为什么说这是一对了不起的父子?你是从哪里看出来的?

3.引导学生品读相关句段。

4.引导学生讨论交流:“这是一对了不起的父与子”。

1.自由朗读课文。

2.全班交流。

(1)当看到教学楼已经变成一片废墟时,“他顿时感到眼前一片漆黑,大喊:‘阿曼达,我的儿子!’”(从中可以体会父亲悲痛欲绝的心情。)

(2)“跪在地上大哭了一阵后,他猛地想起自己常对儿子说的一句话:‘不论发生什么,我总会跟你在一起!’他坚定地站起身,向那片废墟走去。”(从中可以体会父亲救儿子的急切心情,父亲坚信儿子仍然活着,是因为他记得对儿子说的那句话。)

(3)“他挖了8小时,12小时,24小时,36小时,没人再来阻挡他。他满脸灰尘,双眼布满血丝,衣服破烂不堪,到处都是血迹。”(从描写时间、父亲外貌的词语可以感受到父爱的伟大。)

3.以小组为单位,通过练读、分角色读、评读等形式,在有感情的朗读中感悟父爱的伟大。

6.根据课文内容填空。

(1)课文最后说这是一对“了不起的父与子”,你认为父亲的了不起在于_______________;儿子的了不起在于___________。

(2)“他满脸灰尘,双眼布满血丝,衣服破烂不堪,到处都是血迹。”课文这样描写父亲外貌的目的是___________________。

(3)“不论发生了什么,我知道你总会跟我在一起。”这句话在课文中出现了____次,这样反复出现的作用是___________。

三、再读课文,升华情感。(用时:3分钟)

1.指导学生朗读课文,找出文中描写其他父母言行的词句,与这位父亲的言行进行对比。

2.讨论交流:课文哪些地方体现了儿子的了不起呢?找出相关句子。

1.学生在朗读中体会,通过对比阅读,感受“父亲的了不起”。

2.小组研读体现儿子了不起的句子:

(1)“我告诉同学们不要害怕,说只要我爸爸活着就一定会来救我,也能救大家。因为你说过,不论发生什么,你总会和我在一起!”

(2)“不!爸爸。先让我的同学出去吧!我知道你会跟我在一起,我不怕。不论发生了什么,我知道你总会跟我在一起。”

3.有感情地朗读阿曼达说的话。

4.联系生活实际,展开想象,体会“儿子的了不起”。

7.读读阿曼达说的话,在下面写写你的感受。

__________________________________________________________________________________________

四、读写结合,拓展延伸。(用时:7分钟)

1.过渡:从这对父子身上,我们感受到了一种平凡、朴实却又伟大、深沉的父爱。你想对你的父亲说什么?写一写。

2.引导想象:阿曼达在废墟下会想些什么,说些什么呢?把你想到的写下来。

1.交流自己最想对父亲说的一句话。

2.完成想象作业。

8.学了课文,我想对自己的父亲说:

________________________________________________________________________________________

板书设计

教学反思

我觉得本节课能抓住课文重点精心设计提问,激发了学生的思维。但我在文本的把握处理上,还是有不足之处,只抓住了主干部分却忽略了一些细微的地方。例如在教学“劝说”父亲部分,没有强调指出,没有让学生充分地感受到当时的情势是那样的危急。这场地震空前的巨大,这里的损坏程度是及其严重的,人员在不到四分钟的时间里受到了不同程度的伤害,随时都有可能发生倒塌、爆炸、余震等危险。

《地震中的父与子》教学片段

◆深化理解,体味情感(教学重点)

师:上节课大家在质疑的时候,有同学提到:“这对父与子为什么了不起?”现在我们就来感受这位父亲的了不起。请大家默读课文,边读边想哪些画面最让你感动?为什么让你感动?画出让你感动的语句。

(生默读课文,批注。)

师:做好批注后,读一读描写父亲了不起的语句,再与小组同学一起交流。

师:好,前面大家交流了父亲受到打击后的画面让你们感动。那么文中还有哪个画面让你感动?

生:让我感动的是第12自然段,父亲在不停地挖掘,寻找儿子的画面:“他挖了8小时,12小时,24小时,36小时,没人再来阻挡他。他满脸灰尘,双眼布满血丝,衣服破烂不堪,到处都是血迹。”

师:你为什么感动?

生1:因为“他挖了8小时,12小时,24小时,36小时”从时间上看他一直在挖,整整挖了36小时,挖了这么长时间,这是我们一般人都做不到的,所以我感动。

生2:我觉得父亲奋不顾身的精神让我感动。他不停地在那里挖,36小时都没停止过,眼睛布满血丝。为了救儿子,父亲付出了这么多,有谁读了不被感动呢?

师:是啊!整整36小时啊!不吃、不喝、不睡、不停地挖掘。如果是你的话,你会怎么样?

生1:我会很累,而且不能坚持这么长时间不停地挖。

生2:已经是一片废墟了,我可能会放弃。

师:然而父亲在这36小时里,只是做着一件事。

生:“他挖了8小时,12小时,24小时,36小时,没人再来阻挡他。他满脸灰尘,双眼布满血丝,衣服破烂不堪,到处都是血迹。”

师:你能想象父亲的衣服“破烂不堪”的样子吗?能把这“破烂不堪”的镜头读出来吗?

师:同学们试想一下,在正常的情况下,我们在这36小时应该做些什么?

生:应该吃饭、睡觉、休息之类的。

师:是啊!以你的生活体验,父亲应该吃饭、休息,而父亲却一直在挖,你为此而感动。再比如——

生:再比如:“他满脸灰尘,双眼布满血丝,衣服破烂不堪,到处都是血迹。”说明父亲在挖的时候发生了很多危险。从“到处”这个词就能看出,父亲可能把手划破了,还可能挖到血淋淋的尸体。即使是手破了,衣服破了,但父亲还在坚持地挖,不停地挖,挖得多么艰难啊!父亲的这种毅力深深地打动了我。我想给大家读读。

师:好,带上这份感动,用你的朗读,再现挖掘废墟的父亲。(生读)

师:父亲扒开满是玻璃碎片的泥土,搬掉裸露的水泥,挪走倒塌的柱子。说一说,你眼前出现的是一位怎样的父亲?

生1:我眼前出现了一位挖了很长时间,奋力拯救儿子的父亲。

生2:我眼前出现了一位顾不上休息,也不肯吃东西,很坚强的父亲。

生3:我眼前出现了一位不顾一切,流了血、衣服破了也不在乎,很有毅力的父亲。

师:对,父亲会抹掉眼角的泪花继续挖,父亲就是在挣扎中挖着,让我们通过朗读再现眼前的父亲。

(生读“他挖了8小时,12小时,24小时,36小时,没人再来阻挡他……到处都是血迹。”)

师:到底是什么力量支撑着父亲这样做呢?

生:这是一种伟大的父爱在支撑着他。(教师板书:爱)

师:这伟大、深沉的父爱,创造了震惊世界的奇迹,他真是一位了不起的父亲。

赏析:《地震中的父与子》一课的教学重难点是引导学生从课文的具体描述中感受父爱的伟大。教师以教材为出发点,紧扣教学重难点,对课堂中所提出的问题精心安排,始终强化朗读训练,以读促思,读中感悟。通过激发学生的阅读兴趣,用语感连接学生的感官、感受和情感。让学生在语文学习的过程中受到情感的激荡。

同课章节目录

- 第一组

- 1 窃读记

- 2 小苗与大树的对话

- 3 走遍天下书为侣

- 4 我的“长生果”

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 梅花魂

- 7 桂花雨

- 8 小桥流水人家

- 第三组

- 9 鲸

- 10 松鼠

- 11 新型玻璃

- 12 假如没有灰尘

- 第四组

- 13 钓鱼的启示

- 14 通往广场的路不止一条

- 15 落花生

- 16 珍珠鸟

- 第五组

- 有趣的汉字

- 我爱你,汉字

- 第六组

- 17 地震中的父与子

- 18 慈母情深

- 19 “精彩极了”和“糟糕透了”

- 20 学会看病

- 第七组

- 21 圆明园的毁灭

- 22 狼牙山五壮士

- 23 难忘的一课

- 24 最后一分钟

- 第八组

- 25 七律·长征

- 26 开国大典

- 27 青山处处埋忠骨

- 28 毛主席在花山

- 选读课文

- 1 黄果树听瀑

- 2 斗笠

- 3 太空“清洁工”

- 4 鞋匠的儿子

- 5 剥豆

- 6 你一定会听见

- 7 木笛

- 8 百泉村(四章)