25七律·长征(导学案)

文档属性

| 名称 | 25七律·长征(导学案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 990.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-09-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

25.七律·长征

课题

七律·长征

课型

新授课

设计说明

本课是毛主席在红军长征即将胜利结束时写下的一首诗。全诗气势磅礴,气魄宏伟,格调高昂,笔力雄健。本导学案的设计重在以多种形式的朗读为载体,以教师的点拨为线索,指导学生把握诗歌的主要内容,感受毛主席及中国工农红军大无畏的精神和英雄豪迈的气概。教学时,可先让学生利用搜集的资料简要介绍长征,教师适当补充。然后,初读全诗,交流阅读收获。初读时要尽可能地多读几遍,力求读准字音,读通句子。接着,细读全诗,理解每句诗的意思。弄清每句诗的意思时,应引导学生结合查阅的资料(如,文字、图片、影视资料),深刻体会红军长征途中的“难”以及红军战士的“不怕难”。最后,有感情地朗读和背诵诗句,在诵读中进一步体会红军的战斗豪情。

学前准备

1.搜集有关长征的资料。(师生)

2.制作多媒体课件。(学生)

课时安排

2课时

教学过程

第一课时

学习目标

1.认识3个生字,会写3个生字。能正确读写“远征”等词语。

2.有感情地朗读课文。

学习重点

有感情地朗读课文,理解诗歌内容。

学前准备

1.搜集有关长征的资料。(师生)

2.自学字词,熟读课文。(学生)

3.制作多媒体课件。(教师)

教学环节

导案

学案

达标检测

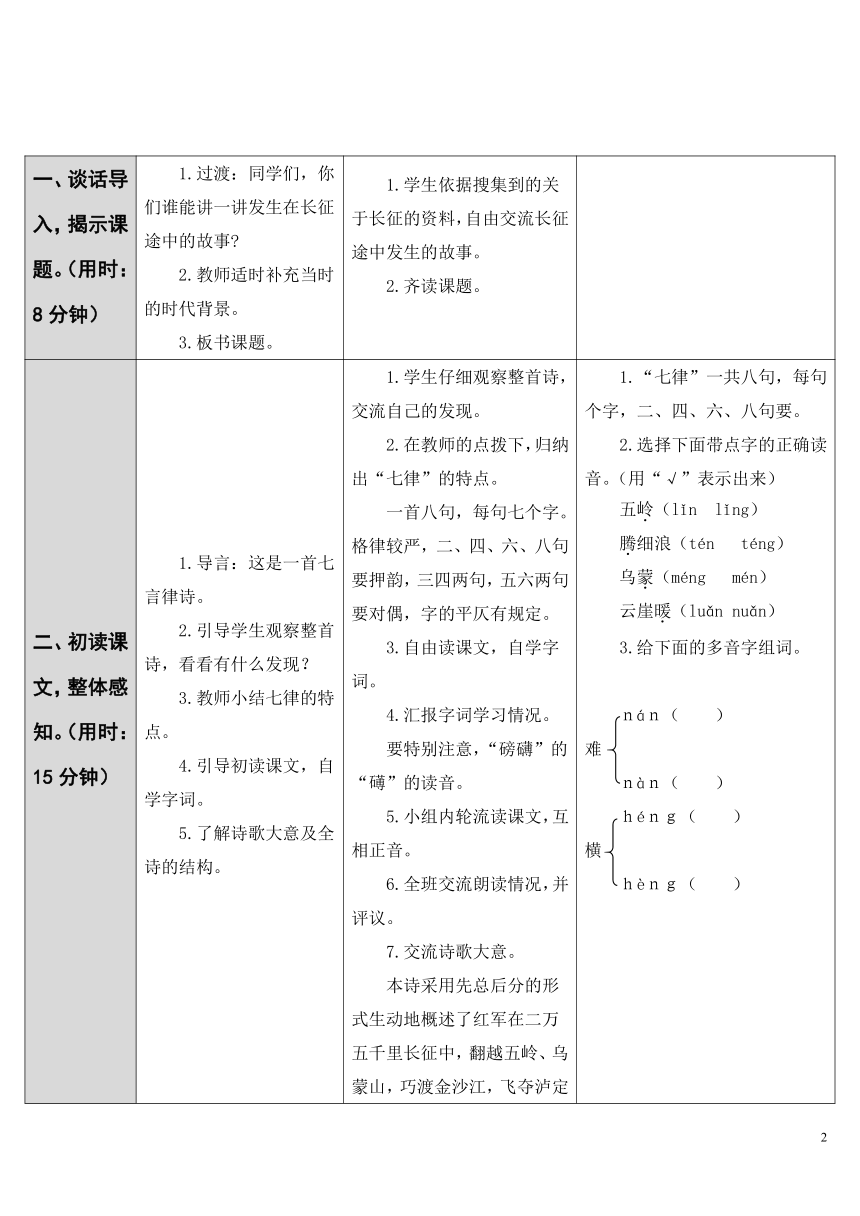

一、谈话导入,揭示课题。(用时:8分钟)

1.过渡:同学们,你们谁能讲一讲发生在长征途中的故事?

2.教师适时补充当时的时代背景。

3.板书课题。

1.学生依据搜集到的关于长征的资料,自由交流长征途中发生的故事。

2.齐读课题。

二、初读课文,整体感知。(用时:15分钟)

1.导言:这是一首七言律诗。

2.引导学生观察整首诗,看看有什么发现?

3.教师小结七律的特点。

4.引导初读课文,自学字词。

5.了解诗歌大意及全诗的结构。

1.学生仔细观察整首诗,交流自己的发现。

2.在教师的点拨下,归纳出“七律”的特点。

一首八句,每句七个字。格律较严,二、四、六、八句要押韵,三四两句,五六两句要对偶,字的平仄有规定。

3.自由读课文,自学字词。

4.汇报字词学习情况。

要特别注意,“磅礴”的“礡”的读音。

5.小组内轮流读课文,互相正音。

6.全班交流朗读情况,并评议。

7.交流诗歌大意。

本诗采用先总后分的形式生动地概述了红军在二万五千里长征中,翻越五岭、乌蒙山,巧渡金沙江,飞夺泸定桥等艰难的经历。

1.“七律”一共八句,每句个字,二、四、六、八句要。

2.选择下面带点字的正确读音。(用“√”表示出来)

五岭(lǐn lǐng)

腾细浪(tén téng)

乌蒙(méng mén)

云崖暖(luǎn nuǎn)

3.给下面的多音字组词。

nán( )

难

nàn( )

héng( )

横

hèng( )

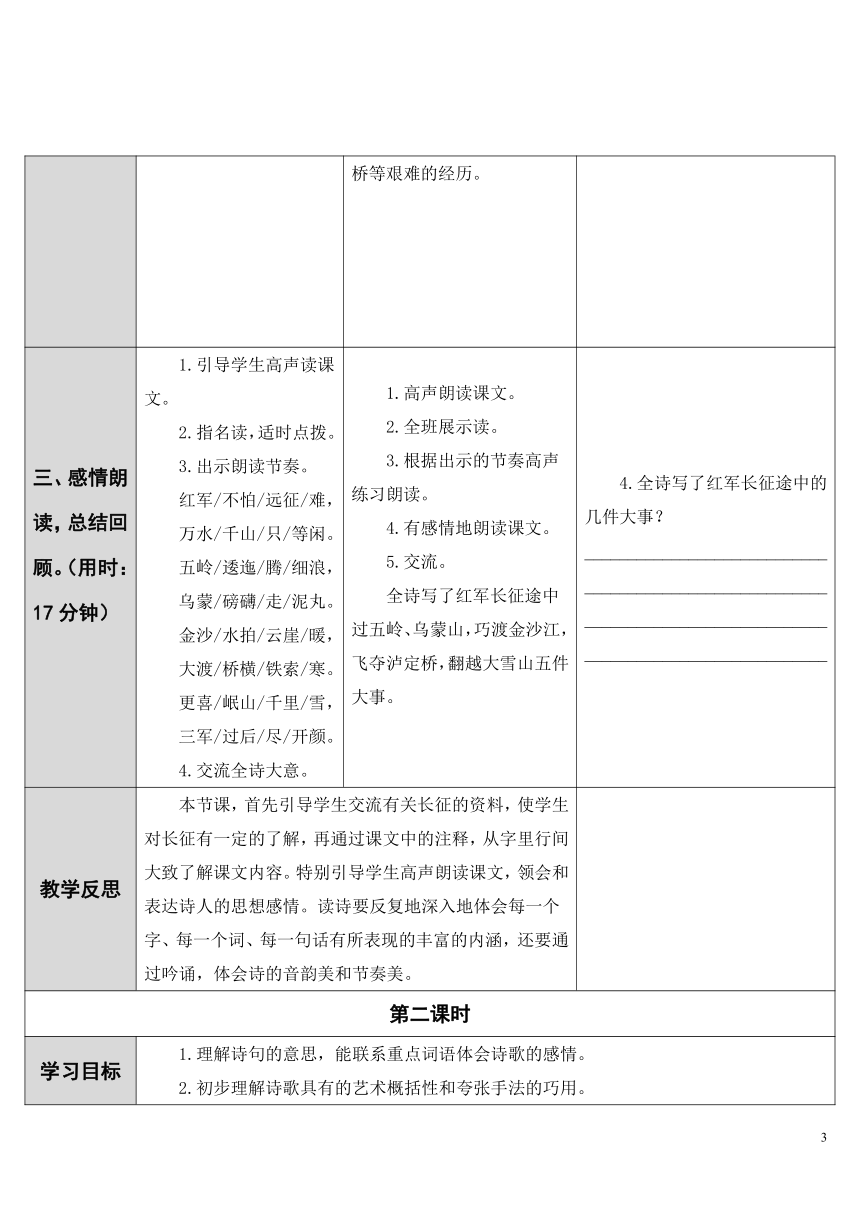

三、感情朗读,总结回顾。(用时:17分钟)

1.引导学生高声读课文。

2.指名读,适时点拨。

3.出示朗读节奏。

红军/不怕/远征/难,

万水/千山/只/等闲。

五岭/逶迤/腾/细浪,

乌蒙/磅礴/走/泥丸。

金沙/水拍/云崖/暖,

大渡/桥横/铁索/寒。

更喜/岷山/千里/雪,

三军/过后/尽/开颜。

4.交流全诗大意。

1.高声朗读课文。

2.全班展示读。

3.根据出示的节奏高声练习朗读。

4.有感情地朗读课文。

5.交流。

全诗写了红军长征途中过五岭、乌蒙山,巧渡金沙江,飞夺泸定桥,翻越大雪山五件大事。

4.全诗写了红军长征途中的几件大事?

________________________________________________________________________________________________________________

教学反思

本节课,首先引导学生交流有关长征的资料,使学生对长征有一定的了解,再通过课文中的注释,从字里行间大致了解课文内容。特别引导学生高声朗读课文,领会和表达诗人的思想感情。读诗要反复地深入地体会每一个字、每一个词、每一句话有所表现的丰富的内涵,还要通过吟诵,体会诗的音韵美和节奏美。

第二课时

学习目标

1.理解诗句的意思,能联系重点词语体会诗歌的感情。

2.初步理解诗歌具有的艺术概括性和夸张手法的巧用。

3.背诵课文。

学习重点

感受毛主席及中国工农红军大无畏的精神和英雄豪迈的气概。

学前准备

制作多媒体课件。(教师)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、复习旧知,导入新课。(用时:5分钟)

1.引导学生有感情地朗读课文。

2.组织评议朗读情况。

1.学生有感情地朗读课文。

2.其他学生评议朗读情况。

二、自主学习,合作探究。(用时:8分钟)

1.诗中的哪句话是总写?哪几句话是分写?

2.诗中的哪个词最能说明红军不怕难?

3.不明白的问题在小组内交流讨论。

1.自由默读课文,画出相关语句。

2.交流自己的读书感悟。

3.全班交流。

课文中总起全文的一句话是:____________

______________________

三、品读全诗,体会诗情。(用时:22分钟)

1.引导学习总写部分(第一句)。

2.引导学习第二、三句,启发思考:诗中提到了哪些“山”?哪些“水”?

3.引导体会这两句运用了什么写法。

4.引导学习第四句,出示问题:

哪个词最能体现红军高兴的心情?

1.有感情地朗读第一句。

2.交流读书感悟。

“等闲”就是平平常常的意思。这句话就是说红军不怕远征的艰难险阻,把历经千山万水的艰难困苦看作是平平常常的事。

3.自由读第二、三句,画出提到的“山”和“水”,并交流。

4.体会第二句运用的夸张、比喻的手法。

5.交流“尽开颜”的意思,体会红军的喜悦之情。

6.理解诗句填空。

(1)红军不怕远征难,万水千山只等闲。

“远征”是指______;“只等闲”的意思是____

_____,从这个词可以看出__________________。

(2)五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

“逶迤”“磅礴”形容山的____________,这是实际的山;“细浪”“泥丸”形容山的______,这是红军眼里的山。诗句表现了红军_________________。

四、回归全文,体会写法。(用时:5分钟)

1.引导学生有感情地朗读全诗。

2.组织交流:全诗采用了怎样的写法?请举例说明。

1.有感情地朗读全诗。

2.全班交流:

全诗采用了总分写法和虚实结合的写法。

板书设计

教学反思

在课堂上,我的教学重点紧紧围绕“难”“不怕”“只等闲”,同读共赏,进一步感受红军战士勇往直前的乐观主义精神。整堂课以学生的感悟为主,以感带读,红军战士勇往直前的乐观主义精神就在这里渗透进学生的思想中。通过对课文的学习,学生们对长征的英雄们肃然起敬。

《七律·长征》教学片段

◆抓重点词语,学习修辞,体会情感(教学重点)

师:“红军不怕远征难,万水千山只等闲”中的“只等闲”说明了什么?

生:说明了他们什么困难也不怕。

师:“等闲”是什么意思?

生:平平常常的意思。

师:那么“只等闲”中“只”的意思是什么?

生:仅仅是。

师:红军不怕远征的艰难险阻,把历经千山万水的艰难困苦看作是平平常常的事。

生:我知道第二句的意思。第二句用了比喻的修辞手法,把逶迤的五岭看作是一个小小的“浪花”,把磅礴的乌蒙山看作是“泥丸”一样走过去,这样写突出红军英勇顽强的精神。

师:非常好。请问“五岭”指的是哪五岭?

生:“五岭”是指越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭五座山岭。

师:非常好,“五岭”怎么样?

生:逶迤。

师:用自己的话说是?

生:山岭连绵起伏。

师:谁能到黑板上画一下,这五岭,怎么叫连绵起伏?

(生到前面画)

师:看下句“乌蒙磅礴走泥丸”。刚才这位同学讲的时候,没有讲“磅礴”指的是什么。

生:“磅礴”这里指山势高大、险峻。

师:哪座山?

生:乌蒙山。

师:在哪?

生:贵州、云南两省之间。

师:谁知道这座山的海拔是多少?高不高?

生:海拔2000多米,很高。

师:险不险?

生:险。

师:前面的五岭连绵起伏,乌蒙山气势磅礴,应该怎么表示,想不想再试试?

(生到黑板画)

师:像丘陵,还是山包。不过有点意思了。

(生到黑板画)

师:有点意思了,我帮你补充一下,实际上就是说山高。(师画)雄伟不雄伟?

生:雄伟。

师:这一句同学们理解得差不多了,我们做个小练习。(出示题目)你看,前半句把什么比作翻着的细小浪花?

生:把五岭比作翻着的细小浪花。

师:这五岭这么大,连绵起伏,在红军的眼里只不过是眼前翻着的什么?

生:细小浪花。

师:下一句把什么比作什么?

生:把乌蒙山比作小小的泥丸。

师:把乌蒙山比作脚下滚动着的小泥丸。天哪,2000多米高的山,在红军眼里就感觉是脚下的一个什么?

生:小泥丸。

师:请你们带着感情读一下这两句。

赏析:真正的阅读,是学生和文本进行心灵对话的过程。教师的责任在于引导学生与课文进行对话,在学生进行自主学习以及小组合作的基础上,让学生汇报自己的学习所得,反映出教师对学生个体差异以及不同学生学习需要的关注。

课题

七律·长征

课型

新授课

设计说明

本课是毛主席在红军长征即将胜利结束时写下的一首诗。全诗气势磅礴,气魄宏伟,格调高昂,笔力雄健。本导学案的设计重在以多种形式的朗读为载体,以教师的点拨为线索,指导学生把握诗歌的主要内容,感受毛主席及中国工农红军大无畏的精神和英雄豪迈的气概。教学时,可先让学生利用搜集的资料简要介绍长征,教师适当补充。然后,初读全诗,交流阅读收获。初读时要尽可能地多读几遍,力求读准字音,读通句子。接着,细读全诗,理解每句诗的意思。弄清每句诗的意思时,应引导学生结合查阅的资料(如,文字、图片、影视资料),深刻体会红军长征途中的“难”以及红军战士的“不怕难”。最后,有感情地朗读和背诵诗句,在诵读中进一步体会红军的战斗豪情。

学前准备

1.搜集有关长征的资料。(师生)

2.制作多媒体课件。(学生)

课时安排

2课时

教学过程

第一课时

学习目标

1.认识3个生字,会写3个生字。能正确读写“远征”等词语。

2.有感情地朗读课文。

学习重点

有感情地朗读课文,理解诗歌内容。

学前准备

1.搜集有关长征的资料。(师生)

2.自学字词,熟读课文。(学生)

3.制作多媒体课件。(教师)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、谈话导入,揭示课题。(用时:8分钟)

1.过渡:同学们,你们谁能讲一讲发生在长征途中的故事?

2.教师适时补充当时的时代背景。

3.板书课题。

1.学生依据搜集到的关于长征的资料,自由交流长征途中发生的故事。

2.齐读课题。

二、初读课文,整体感知。(用时:15分钟)

1.导言:这是一首七言律诗。

2.引导学生观察整首诗,看看有什么发现?

3.教师小结七律的特点。

4.引导初读课文,自学字词。

5.了解诗歌大意及全诗的结构。

1.学生仔细观察整首诗,交流自己的发现。

2.在教师的点拨下,归纳出“七律”的特点。

一首八句,每句七个字。格律较严,二、四、六、八句要押韵,三四两句,五六两句要对偶,字的平仄有规定。

3.自由读课文,自学字词。

4.汇报字词学习情况。

要特别注意,“磅礴”的“礡”的读音。

5.小组内轮流读课文,互相正音。

6.全班交流朗读情况,并评议。

7.交流诗歌大意。

本诗采用先总后分的形式生动地概述了红军在二万五千里长征中,翻越五岭、乌蒙山,巧渡金沙江,飞夺泸定桥等艰难的经历。

1.“七律”一共八句,每句个字,二、四、六、八句要。

2.选择下面带点字的正确读音。(用“√”表示出来)

五岭(lǐn lǐng)

腾细浪(tén téng)

乌蒙(méng mén)

云崖暖(luǎn nuǎn)

3.给下面的多音字组词。

nán( )

难

nàn( )

héng( )

横

hèng( )

三、感情朗读,总结回顾。(用时:17分钟)

1.引导学生高声读课文。

2.指名读,适时点拨。

3.出示朗读节奏。

红军/不怕/远征/难,

万水/千山/只/等闲。

五岭/逶迤/腾/细浪,

乌蒙/磅礴/走/泥丸。

金沙/水拍/云崖/暖,

大渡/桥横/铁索/寒。

更喜/岷山/千里/雪,

三军/过后/尽/开颜。

4.交流全诗大意。

1.高声朗读课文。

2.全班展示读。

3.根据出示的节奏高声练习朗读。

4.有感情地朗读课文。

5.交流。

全诗写了红军长征途中过五岭、乌蒙山,巧渡金沙江,飞夺泸定桥,翻越大雪山五件大事。

4.全诗写了红军长征途中的几件大事?

________________________________________________________________________________________________________________

教学反思

本节课,首先引导学生交流有关长征的资料,使学生对长征有一定的了解,再通过课文中的注释,从字里行间大致了解课文内容。特别引导学生高声朗读课文,领会和表达诗人的思想感情。读诗要反复地深入地体会每一个字、每一个词、每一句话有所表现的丰富的内涵,还要通过吟诵,体会诗的音韵美和节奏美。

第二课时

学习目标

1.理解诗句的意思,能联系重点词语体会诗歌的感情。

2.初步理解诗歌具有的艺术概括性和夸张手法的巧用。

3.背诵课文。

学习重点

感受毛主席及中国工农红军大无畏的精神和英雄豪迈的气概。

学前准备

制作多媒体课件。(教师)

教学环节

导案

学案

达标检测

一、复习旧知,导入新课。(用时:5分钟)

1.引导学生有感情地朗读课文。

2.组织评议朗读情况。

1.学生有感情地朗读课文。

2.其他学生评议朗读情况。

二、自主学习,合作探究。(用时:8分钟)

1.诗中的哪句话是总写?哪几句话是分写?

2.诗中的哪个词最能说明红军不怕难?

3.不明白的问题在小组内交流讨论。

1.自由默读课文,画出相关语句。

2.交流自己的读书感悟。

3.全班交流。

课文中总起全文的一句话是:____________

______________________

三、品读全诗,体会诗情。(用时:22分钟)

1.引导学习总写部分(第一句)。

2.引导学习第二、三句,启发思考:诗中提到了哪些“山”?哪些“水”?

3.引导体会这两句运用了什么写法。

4.引导学习第四句,出示问题:

哪个词最能体现红军高兴的心情?

1.有感情地朗读第一句。

2.交流读书感悟。

“等闲”就是平平常常的意思。这句话就是说红军不怕远征的艰难险阻,把历经千山万水的艰难困苦看作是平平常常的事。

3.自由读第二、三句,画出提到的“山”和“水”,并交流。

4.体会第二句运用的夸张、比喻的手法。

5.交流“尽开颜”的意思,体会红军的喜悦之情。

6.理解诗句填空。

(1)红军不怕远征难,万水千山只等闲。

“远征”是指______;“只等闲”的意思是____

_____,从这个词可以看出__________________。

(2)五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

“逶迤”“磅礴”形容山的____________,这是实际的山;“细浪”“泥丸”形容山的______,这是红军眼里的山。诗句表现了红军_________________。

四、回归全文,体会写法。(用时:5分钟)

1.引导学生有感情地朗读全诗。

2.组织交流:全诗采用了怎样的写法?请举例说明。

1.有感情地朗读全诗。

2.全班交流:

全诗采用了总分写法和虚实结合的写法。

板书设计

教学反思

在课堂上,我的教学重点紧紧围绕“难”“不怕”“只等闲”,同读共赏,进一步感受红军战士勇往直前的乐观主义精神。整堂课以学生的感悟为主,以感带读,红军战士勇往直前的乐观主义精神就在这里渗透进学生的思想中。通过对课文的学习,学生们对长征的英雄们肃然起敬。

《七律·长征》教学片段

◆抓重点词语,学习修辞,体会情感(教学重点)

师:“红军不怕远征难,万水千山只等闲”中的“只等闲”说明了什么?

生:说明了他们什么困难也不怕。

师:“等闲”是什么意思?

生:平平常常的意思。

师:那么“只等闲”中“只”的意思是什么?

生:仅仅是。

师:红军不怕远征的艰难险阻,把历经千山万水的艰难困苦看作是平平常常的事。

生:我知道第二句的意思。第二句用了比喻的修辞手法,把逶迤的五岭看作是一个小小的“浪花”,把磅礴的乌蒙山看作是“泥丸”一样走过去,这样写突出红军英勇顽强的精神。

师:非常好。请问“五岭”指的是哪五岭?

生:“五岭”是指越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭五座山岭。

师:非常好,“五岭”怎么样?

生:逶迤。

师:用自己的话说是?

生:山岭连绵起伏。

师:谁能到黑板上画一下,这五岭,怎么叫连绵起伏?

(生到前面画)

师:看下句“乌蒙磅礴走泥丸”。刚才这位同学讲的时候,没有讲“磅礴”指的是什么。

生:“磅礴”这里指山势高大、险峻。

师:哪座山?

生:乌蒙山。

师:在哪?

生:贵州、云南两省之间。

师:谁知道这座山的海拔是多少?高不高?

生:海拔2000多米,很高。

师:险不险?

生:险。

师:前面的五岭连绵起伏,乌蒙山气势磅礴,应该怎么表示,想不想再试试?

(生到黑板画)

师:像丘陵,还是山包。不过有点意思了。

(生到黑板画)

师:有点意思了,我帮你补充一下,实际上就是说山高。(师画)雄伟不雄伟?

生:雄伟。

师:这一句同学们理解得差不多了,我们做个小练习。(出示题目)你看,前半句把什么比作翻着的细小浪花?

生:把五岭比作翻着的细小浪花。

师:这五岭这么大,连绵起伏,在红军的眼里只不过是眼前翻着的什么?

生:细小浪花。

师:下一句把什么比作什么?

生:把乌蒙山比作小小的泥丸。

师:把乌蒙山比作脚下滚动着的小泥丸。天哪,2000多米高的山,在红军眼里就感觉是脚下的一个什么?

生:小泥丸。

师:请你们带着感情读一下这两句。

赏析:真正的阅读,是学生和文本进行心灵对话的过程。教师的责任在于引导学生与课文进行对话,在学生进行自主学习以及小组合作的基础上,让学生汇报自己的学习所得,反映出教师对学生个体差异以及不同学生学习需要的关注。

同课章节目录

- 第一组

- 1 窃读记

- 2 小苗与大树的对话

- 3 走遍天下书为侣

- 4 我的“长生果”

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 梅花魂

- 7 桂花雨

- 8 小桥流水人家

- 第三组

- 9 鲸

- 10 松鼠

- 11 新型玻璃

- 12 假如没有灰尘

- 第四组

- 13 钓鱼的启示

- 14 通往广场的路不止一条

- 15 落花生

- 16 珍珠鸟

- 第五组

- 有趣的汉字

- 我爱你,汉字

- 第六组

- 17 地震中的父与子

- 18 慈母情深

- 19 “精彩极了”和“糟糕透了”

- 20 学会看病

- 第七组

- 21 圆明园的毁灭

- 22 狼牙山五壮士

- 23 难忘的一课

- 24 最后一分钟

- 第八组

- 25 七律·长征

- 26 开国大典

- 27 青山处处埋忠骨

- 28 毛主席在花山

- 选读课文

- 1 黄果树听瀑

- 2 斗笠

- 3 太空“清洁工”

- 4 鞋匠的儿子

- 5 剥豆

- 6 你一定会听见

- 7 木笛

- 8 百泉村(四章)