人教版高中历史选修3第一单元 《第一次世界大战》单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史选修3第一单元 《第一次世界大战》单元测试题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 74.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-09-26 17:24:07 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 《第一次世界大战》单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.图中的人物是德国卓越的天才战略家施里芬。第一次世界大战前,他为德国制定了施里芬计划,该计划最突出的特点是 ( )

A. 注重以发展科技赢得战争

B. 强调集中兵力和速战速决

C. 充分重视盟友的合作关系

D. 侧重挖掘各兵种作战潜力

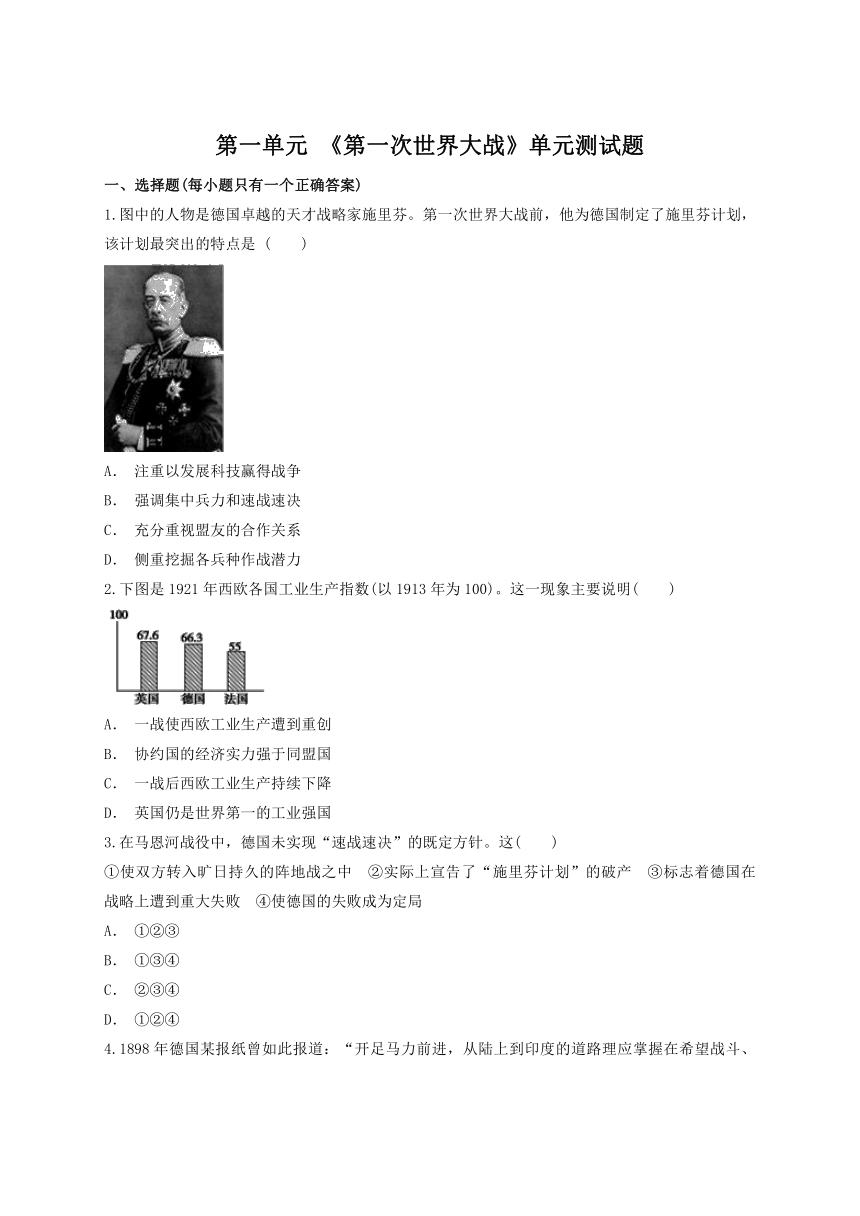

2.下图是1921年西欧各国工业生产指数(以1913年为100)。这一现象主要说明( )

A. 一战使西欧工业生产遭到重创

B. 协约国的经济实力强于同盟国

C. 一战后西欧工业生产持续下降

D. 英国仍是世界第一的工业强国

3.在马恩河战役中,德国未实现“速战速决”的既定方针。这( )

①使双方转入旷日持久的阵地战之中 ②实际上宣告了“施里芬计划”的破产 ③标志着德国在战略上遭到重大失败 ④使德国的失败成为定局

A. ①②③

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②④

4.1898年德国某报纸曾如此报道:“开足马力前进,从陆上到印度的道路理应掌握在希望战斗、喜欢劳动的德意志手中。”上述计划( )

A. 说明德国对外扩张的主要目标是非洲

B. 反映出世界已连为一个统一的整体

C. 必然导致英德矛盾的尖锐激化

D. 说明帝国主义列强已将世界瓜分完毕

5.法国贝当将军回忆第一次世界大战的某个战役时说:“德军试图造成一个任何部队都无法坚守的死亡区。钢铁碎片、霰弹片和毒气向我们所在的树林、堑壕和掩蔽部铺天盖地袭来,简直在消灭一切……”这个战役应该是( )

A. 马恩河战役

B. 索姆河战役

C. 凡尔登战役

D. 日德兰海战

6.一战前,军事领域大量运用科技成果的影响不包括( )

A. 增强了武器的性能和杀伤力

B. 作战范围突破了陆地的限制

C. 提高了军队的战略机动能力

D. 军国主义浪潮弥漫整个欧洲

7.1920年9月,《新潮》杂志载文说:“军国主义打破,旧式的政治组织破产,于是感觉最钝的中国人,至此也觉得仅仅学习西洋的富国强兵、政治法律是没有用的……于是乎 谈政议法的声浪稍衰,而社会改造的声浪大盛。”促使当时社会思潮出现这一变化的主要国际因素是 ( )

A. 世界经济危机爆发

B. 协约国战胜同盟国

C. 凡尔赛—华盛顿体系确立

D. 第一次世界大战暴露了西方文明弊端

8.资本主义自诞生起,就伴随着对市场的争夺,截止到19世纪末20世纪初,最大的赢家是( )

A. 英国

B. 法国

C. 美国

D. 德国

9.1917年4月,美国加入协约国集团,对德宣战,1918年3月,苏俄与同盟国集团签订《布列斯特和约》,退出帝国主义战争。对上述两件大事的正确分析是( )

①协约国阵营发生了重大变化 ②协约国集团的力量并未因俄国退出而削弱 ③实质上都起到了加速战争结束的作用 ④美国和苏俄都维护了自己的利益

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ①②③④

10.1914年和1916年,一战的重心在西线,这两年西线发生的重大战役包括( )

①马恩河战役 ②凡尔登战役 ③索姆河战役 ④俄军攻入东普鲁士

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

11.1916年2月《新青年》发表文章说:“击死奥大利(奥匈帝国)之男女两青年耳,竟演成一折天柱绝地维空前之大决斗。始则奥塞二国之眦睚,于是俄人与焉,德人与焉,法人、英人与焉……如土耳其之弱、如意大利之中立,皆袂投入战争,惟恐或后。”这说明( )

①萨拉热窝事件是一战爆发的导火线 ②意大利在战争前保持中立 ③土耳其追随意大利参加协约国作战 ④一战参战国之多、范围之广

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①②③④

12.“用亚洲人的观点来看,1914-1918年的第一次世界大战是欧洲国际社会内的一场内战。”潘尼卡界定第一次世界大战性质的依据是( )

A. 第一次世界大战局限在欧洲国家范围内进行

B. 第一次世界大战是欧洲两大军事集团矛盾激化的产物

C. 第一次世界大战后英法是主要的分赃国

D. 第一次世界大战给欧洲带来了毁灭性打击

13.造成第一次世界大战的根本原因是( )

A. 资本主义经济危机的加深

B. 资本主义经济政治发展的不平衡性加剧

C. 奥匈帝国皇储被刺

D. 两大对立军事集团的形成

14.1915年,第一次世界大战推进到了第二阶段。下列相关的表述不正确的是( )

A. 1915年战争的重心转移到东线

B. 1916年战争的重心重新转移到西线

C. 1916年协约国已基本取得胜利

D. 日德兰海战后英国仍然掌握制海权

15.德意志统一后,为谋求欧洲霸权,其战略重点是离间德国两侧的大国,“时刻警惕他国结盟的噩梦”,但噩梦终究成真。“噩梦成真”主要是指( )

A. 德意结盟

B. 法俄结盟

C. 英法结盟

D. 英俄结盟

16.一战中,欧洲战场重心有三次转移,其顺序是( )

A. 南线→东线→西线

B. 东线→西线→东线

C. 西线→东线→西线

D. 东线→南线→东线

17.“战史风云”网站称第一次世界大战中的陆地上三次战役为惊世之战,对于这些惊世之战的描述错误的是( )

A. 战场都在法国

B. 时间都发生在1916年

C. 双方都投入了大量兵力,伤亡惨重

D. 都发生在西线

18.诺贝尔发明的无烟火药代替了黑色火药,他设想:如此大的杀伤力,会使人们面对战争望而却步。然而,科学家的美好愿望没有变为现实,其原因是( )

①军国主义的推动 ②极端民族主义的泛滥 ③人们对战争的惨烈认识不足 ④垄断资产阶级的推动

A. ①②

B. ③④

C. ①②③

D. ①②③④

19.俾斯麦曾说:“欧洲存在着不可调和的两个大国,都希望把世界变成自己的属地。”这“两个大国”在一战前最有可能是( )

A. 俄国和奥匈帝国

B. 英国和法国

C. 法国和俄国

D. 英国和德国

20.下列有关“一战”爆发前主要资本主义国家发展特点的叙述,正确的有( )

①主要资本主义国家进入垄断阶段 ②对外以商品输出为主 ③各主要资本主义国家经济政治发展的不平衡加剧 ④资本主义世界体系形成

A. ①②③④

B. ①③

C. ②④

D. ①②③

21.在第一次世界大战中,使德军在西线速战速决计划破产的著名战役是( )

A. 马恩河战役

B. 索姆河战役

C. 凡尔登战役

D. 日德兰海战

22.19世纪初英国参加对法国的战争,19世纪末却同法国结盟。这最能说明的是 ( )

A. 英国外交的成熟

B. 英国欧洲大陆均衡政策

C. 英国对法国的妥协

D. 英国对法国软硬兼施的政策

23.一战前夕的欧洲,“民族情绪远远超过对自由的热爱,人们都愿意怂恿统治者去粉碎那些非我族类、语言有异的其他民族的自由和独立”。这不能表明( )

A. 极端民族主义泛滥

B. 民众积极支持战争

C. 民族主义开始兴起

D. 民族主义走向畸形

24.“当(会议桌上)发生争论时,德国总是在开口前把一支左轮手枪摆在桌面上”。这反映了德国的哪种特点( )

A. 军国主义色彩浓厚

B. 极端民族主义泛滥

C. 崇尚以暴制暴

D. 新式武器层出不穷

25.结合下边漫画,对德国“无限制的潜艇战”认识有误的是( )

①针对的目标是所有船只 ②只针对前往协约国港口的一切船只 ③“无限制的潜艇战”的实行加速了美国的参战 ④“无限制的潜艇战”在当时一定程度上缓解了德国的状况

A. ①

B. ②③

C. ①④

D. ④

分卷II

二、非选择题(共5小题,每小题15.0分,共75分)

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们不能容忍任何外国,任何外国的主神向我们说:“怎么办?世界已经分割完了!”我们不愿阻挠任何人,但我们也不容许任何人妨碍我们的道路。我们不愿消极地站在旁边……而让他人分割世界。——德国外长皮洛夫1899年12月在议会上的演说

材料二 下图是1914年8月被德国媒介广泛宣传的照片之一。

请回答:

(1)据材料一,分析德国的意图是什么?

(2)据材料一和材料二,概括德国为实现这一意图而进行的活动。

27.阅读下列材料:

材料一 如果意大利未有直接挑衅行为而遭受法国进攻,不论其理由为何,其他两缔约国必须以他们的全部军队给予被攻击的一方以援助。

材料二 英国政府和俄国政府声明,它们承认阿富汗的商业机会均等的原则,并且同意,英国及英印商业和商人所既经取得或将来取得的一切权利,俄国商业和商人也同样享受。

——以上材料均摘自《国际条约集》

请回答:

(1)材料一是什么时间的哪一条约?其中的“其他两缔约国”是指哪些国家?

(2)材料二出自什么时间的哪一条约?它反映了这一条约的主要内容是什么?

(3)结合材料一、二和所学知识,分别指出上述两个条约所产生的主要影响。

28.阅读下列材料:

材料一 1890年俾斯麦下台后,威廉二世表明其对外政策时说:“在我们德意志军旗的保护标志之下,我们有理由提出要求:凡是外国人给予一切其他国家的某些权利,也同样是德意志商业、德意志商人和德意志船只所要取得的权利。”——《世界近代史参考资料》

材料二 威廉二世的外交国务大臣皮洛夫说:“当其他国家分割世界时……我们不会消极地躲在一旁……如果英国人谈大不列颠,法国人谈新法兰西,俄国人侵占亚洲……那么,我们也要求建立大德意志。”——《世界近代史教学资料选辑》(二)

请回答:

(1)两则材料反映了德国的对外政策是什么?

(2)结合所学知识分析德国对外政策变化的原因。

(3)结合上述材料说明对德国对外政策变化所产生影响的认识。

29.阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们不能容忍任何外国,任何外国的主神向我们说:“怎么办?世界已经分割完了!”我们不愿阻挠任何人,但我们也不容许任何人妨碍我们的道路。我们不愿消极地站在旁边……而让他人分割世界。——德国外长皮洛夫1899年12月在议会上的演说

材料二 下图是1914年8月被德国媒介广泛宣传的照片之一。

请回答:

(1)据材料一,分析德国的意图是什么?

(2)据材料一和材料二,概括德国为实现这一意图而进行的活动。

30.阅读下列材料:

材料一 1914年,第一次世界大战英国征兵海报,防务大臣霍拉肖·赫伯特·基奇纳勋爵动员青年人参军:“同胞们,国家需要你。加入祖国的军队吧!”

材料二 西线三大战役中交战双方投入和伤亡人数

材料三 当时德国可以征发的男子大约在1 500万人左右,年龄阶段在18岁到55岁之间。当然这部分男子不可能完全调用。后来在征兵环境极度恶化的情况下,德国的征兵年龄甚至放宽到17岁到65岁之间。到了灭亡前一刻,就连12、13岁的小男孩和70岁的老人都被强征去组成国民卫队。

请回答:

(1)根据材料一,结合所学知识回答:在1914年,“国家需要你”参加哪一次作战?对英法而言这次作战最大的意义是什么?

(2)从材料二可以看出战争有什么样的发展规律?结合所学知识分析为什么会出现这种情况。

(3)从材料三中你可以得出哪些信息?

答案解析

1.【答案】B

【解析】根据施里芬计划,战争爆发后,首先要在西线集中兵力,先占比利时,然后向法国发起进攻,争取速战速决。然后再将主力东调,打垮俄国。这个作战计划最突出的特点在于强调集中兵力作战、速战速决。

2.【答案】A

【解析】一战后,英国、德国、法国的工业生产指数难以达到1913年的水平,说明一战使交战国的工业生产遭到重创,故A项符合题意;B项与一战后同盟国集团瓦解的史实相悖,C项中“持续下降”的表述与图中信息不符,D项与一战前英国开始丧失世界工业第一强国地位的史实相悖。

3.【答案】A

【解析】“施里芬计划”虽然破产,但只是标志着德国在战争初期的进攻失败,从整个“一战”初期阶段来看德国仍处于攻势。所以,马恩河战役“使德国的失败成为定局”的结论缺乏依据。排除带④的选项即可。

4.【答案】C

【解析】印度是英国的殖民地,德国的扩张计划必然导致英德矛盾的尖锐激化。

5.【答案】C

【解析】根据“霰弹片和毒气”来判断,法国贝当将军回忆的应当是凡尔登战役。

6.【答案】D

【解析】军国主义浪潮的兴起和发展与科技成果在军事上的大量应用没有直接关系,故D项符合题意。

7.【答案】D

【解析】题干反映了一战后先进的中国人探索救国道路的视角的变化。“仅仅学习西洋的富国强兵、政治法律是没有用的”实际上指出了当时人们对西方制度的失望,“社会改造的声浪大盛”说明了当时思想界出现了要求进行彻底的社会革命的呼声。而导致这些变化的根源在于“军国主义打破,旧式的政治组织破产”,即一战的影响。

8.【答案】A

【解析】列强对市场争夺的主要形式是对殖民地的占有,英国占有的殖民地最多,因此它是争夺中最大的赢家,B项仅次于英国,C、D两项在殖民地的争夺中起步较晚。

9.【答案】D

【解析】美国加入协约国和苏俄退出一战,均是从本国利益出发,都使得协约国集团阵营发生重大变化,加速了战争的进程。同时苏俄退出一战,对协约国的力量影响不大。

10.【答案】A

【解析】注意时间和地点(西线),俄军攻入东普鲁士不是发生在西线,排除含④的选项。

11.【答案】C

【解析】材料中“击死奥大利(奥匈帝国)之男女两青年”指萨拉热窝事件引发战争,故①正确;“意大利之中立”指意大利先前中立,后来参加协约国作战,故②正确;“俄人与焉,德人与焉……”表明一战参战国之多及范围之广,故④正确;土耳其在一战期间参加的是同盟国,排除③。

12.【答案】B

【解析】考查学生理解分析能力。注意题干的立足点是“亚洲人的观点”,因为第一次世界大战的爆发是欧洲两大军事集团矛盾激化的产物,可以说是欧洲国际社会内的一场内战。

13.【答案】B

【解析】本题主要考查对第一次世界大战爆发原因的认识。根本原因是决定性的原因,资本主义经济政治发展不平衡加剧是决定性原因,其他原因都是其派生出来的。

14.【答案】C

【解析】经过两年的作战,1916年,战争已进入胶着状态,双方都深深地陷入了战争的泥潭,都感到力不从心,但双方都没能把对方置于死地,战争未见分晓。因此,C项的叙述不正确。

15.【答案】B

【解析】德国离间它两侧的大国,是担心他们结盟。法俄结盟对德国极为不利,这使德国处在法国和俄国的夹击之下,在大战中须两线作战,这是德国不愿看到的,故说德国“噩梦成真”。

16.【答案】C

【解析】本题是顺序排列题,注意时间的先后及大战的三个阶段即1914年、1915~1916年、1917~1918年。第一阶段中德国根据“施里芬计划”采取先西后东战略。第二阶段进攻重点放在东线,而1916年战争重点重新转移到西线,故答案为C项。

17.【答案】B

【解析】本题考查学生的综合比较和分析能力。首先明确题干限定的是陆地上的三大战役,应当是马恩河战役、凡尔登战役、索姆河战役,其中马恩河战役发生在1914年,因此B项表述错误。

18.【答案】D

【解析】一战爆发的根本原因是资本主义政治经济发展的不平衡,①②③④是促成一战爆发的具体因素。

19.【答案】D

【解析】材料中的关键词是“把世界变成自己的属地”,依托教材知识可知,英德两国在世界范围内争夺殖民地和市场最为激烈,故选D。

20.【答案】B

【解析】本题旨在考查分析比较历史问题的能力。随着第二次工业革命的开展,主要资本主义国家进入垄断阶段并加剧了主要资本主义国家经济政治发展的不平衡。②不正确,应为以资本输出为主;④属世界格局方面的内容,不符合题意。故正确选项为B。

21.【答案】A

【解析】马恩河战役是第一次世界大战中的首次重大战役,战争的结果是双方互有攻守,转入了旷日持久的堑壕战。

22.【答案】B

【解析】英国的欧洲大陆均衡政策是指英国力图维持欧洲大陆国家间的势力均衡,以利于英国维持欧洲霸权。19世纪初,拿破仑统治下的法国称霸欧洲大陆,19世纪末德国逐步强大起来,这都不利于欧洲大陆势力均衡。

23.【答案】C

【解析】从材料中看,极端民族主义泛滥成灾,民众积极支持战争,表明民族主义走向畸形,排除A、B、D三项,故选C。

24.【答案】A

【解析】在“(会议桌上)发生争论”说明没有暴力(战争)威胁,“开口前”把枪摆在桌面上,则说明了德国崇尚军事,军国主义色彩浓厚。B、D两项在材料中不能体现,故选A项。

25.【答案】A

【解析】德国的“无限制潜艇战”针对前往协约国港口的一切船只,②③④均是正确的。

26.【答案】 (1)要求重新瓜分殖民地。

(2)扩军备战、同奥匈帝国和意大利结成军事同盟。

【解析】 第(1)问紧扣材料信息点“不愿消极……他人分割世界”分析;第(2)问根据材料所提供的信息,再结合所学知识回答。

27.【答案】(1)时间:1882年。条约:《三国同盟条约》。国家:德国、奥匈帝国。

(2)时间:1907年。条约:《英俄协约》。主要内容:调整英、俄两国的殖民利益。

(3)《三国同盟条约》的签订标志着以德国为首的第一个欧洲大陆军事同盟集团的形成,促使法、俄两国日益接近;《英俄协约》的签订标志着英、法、俄三国军事同盟的最终成立,使欧洲正式形成两大军事集团势均力敌、相互对峙的局面。

【解析】第(1)问可依据材料一中“意大利未有直接挑衅行为而遭受法国进攻”等信息进行判断,应特别注意“奥地利”与“奥匈帝国”的区别;第(2)问中的“时间”“条约”可联系材料二中“英国政府和俄国政府声明”等信息进行思考,“主要内容”需要依据材料二的内容进行概括;第(3)问可结合所学知识分别进行说明,但应注意从直接影响和深远影响等方面进行思考。

28.【答案】(1争夺世界霸权。

(2)原因:德国经济迅速发展,实力超过英、法两国,改变了列强之间的力量对比,要求重新瓜分殖民地。

(3)列强之间争夺殖民地的斗争日益激化;英德矛盾成为列强之间的主要矛盾;三国同盟和三国协约的相互对峙和扩军备战;国际危机不断加剧,最终引发一战。

【解析】第(1)问德国对外政策依据材料中“凡是外国人”、“建立大德意志”等信息进行归纳。第(2)问原因需要联系德国经济发展的基本状况进行分析。第(3)问注意结合德国对外政策的目的,从直接影响和深远影响等方面进行分析。

29.【答案】(1)要求重新瓜分殖民地。

(2)扩军备战、同奥匈帝国和意大利结成军事同盟。

【解析】第(1)问紧扣材料信息点“不愿消极……他人分割世界”分析;第(2)问根据材料所提供的信息,再结合所学知识回答。

30.【答案】(1)马恩河战役。意义:打退了德国进攻,宣告了德军“速战速决”战略的破产。

(2)规律:战争越来越惨烈,伤亡人数越来越多。原因:作战双方都想通过一次战役给对方以致命一击;越来越多的有更大杀伤力的武器投放到战场上使用;阵地战和攻坚战的陈旧作战方式。

(3)随着战争的进行,伤亡人数日益增加,国内兵源面临枯竭的危险,德国元气大伤,已无力继续厮杀下去了。

【解析】本题主要考查学生提取信息和对所学知识的再认再现能力。第(1)题,只要结合马恩河战役有关知识即可作答;第(2)题,应首先分析出战役越来越惨烈、伤亡人数越来越多的特点,然后从作战国家、作战指导思想、武器装备、作战形式等方面考虑;回答第(3)题时应结合第(2)题有关信息得出战争伤亡惨重,国内兵源枯竭,已无力再战等内容。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.图中的人物是德国卓越的天才战略家施里芬。第一次世界大战前,他为德国制定了施里芬计划,该计划最突出的特点是 ( )

A. 注重以发展科技赢得战争

B. 强调集中兵力和速战速决

C. 充分重视盟友的合作关系

D. 侧重挖掘各兵种作战潜力

2.下图是1921年西欧各国工业生产指数(以1913年为100)。这一现象主要说明( )

A. 一战使西欧工业生产遭到重创

B. 协约国的经济实力强于同盟国

C. 一战后西欧工业生产持续下降

D. 英国仍是世界第一的工业强国

3.在马恩河战役中,德国未实现“速战速决”的既定方针。这( )

①使双方转入旷日持久的阵地战之中 ②实际上宣告了“施里芬计划”的破产 ③标志着德国在战略上遭到重大失败 ④使德国的失败成为定局

A. ①②③

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②④

4.1898年德国某报纸曾如此报道:“开足马力前进,从陆上到印度的道路理应掌握在希望战斗、喜欢劳动的德意志手中。”上述计划( )

A. 说明德国对外扩张的主要目标是非洲

B. 反映出世界已连为一个统一的整体

C. 必然导致英德矛盾的尖锐激化

D. 说明帝国主义列强已将世界瓜分完毕

5.法国贝当将军回忆第一次世界大战的某个战役时说:“德军试图造成一个任何部队都无法坚守的死亡区。钢铁碎片、霰弹片和毒气向我们所在的树林、堑壕和掩蔽部铺天盖地袭来,简直在消灭一切……”这个战役应该是( )

A. 马恩河战役

B. 索姆河战役

C. 凡尔登战役

D. 日德兰海战

6.一战前,军事领域大量运用科技成果的影响不包括( )

A. 增强了武器的性能和杀伤力

B. 作战范围突破了陆地的限制

C. 提高了军队的战略机动能力

D. 军国主义浪潮弥漫整个欧洲

7.1920年9月,《新潮》杂志载文说:“军国主义打破,旧式的政治组织破产,于是感觉最钝的中国人,至此也觉得仅仅学习西洋的富国强兵、政治法律是没有用的……于是乎 谈政议法的声浪稍衰,而社会改造的声浪大盛。”促使当时社会思潮出现这一变化的主要国际因素是 ( )

A. 世界经济危机爆发

B. 协约国战胜同盟国

C. 凡尔赛—华盛顿体系确立

D. 第一次世界大战暴露了西方文明弊端

8.资本主义自诞生起,就伴随着对市场的争夺,截止到19世纪末20世纪初,最大的赢家是( )

A. 英国

B. 法国

C. 美国

D. 德国

9.1917年4月,美国加入协约国集团,对德宣战,1918年3月,苏俄与同盟国集团签订《布列斯特和约》,退出帝国主义战争。对上述两件大事的正确分析是( )

①协约国阵营发生了重大变化 ②协约国集团的力量并未因俄国退出而削弱 ③实质上都起到了加速战争结束的作用 ④美国和苏俄都维护了自己的利益

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ①②③④

10.1914年和1916年,一战的重心在西线,这两年西线发生的重大战役包括( )

①马恩河战役 ②凡尔登战役 ③索姆河战役 ④俄军攻入东普鲁士

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

11.1916年2月《新青年》发表文章说:“击死奥大利(奥匈帝国)之男女两青年耳,竟演成一折天柱绝地维空前之大决斗。始则奥塞二国之眦睚,于是俄人与焉,德人与焉,法人、英人与焉……如土耳其之弱、如意大利之中立,皆袂投入战争,惟恐或后。”这说明( )

①萨拉热窝事件是一战爆发的导火线 ②意大利在战争前保持中立 ③土耳其追随意大利参加协约国作战 ④一战参战国之多、范围之广

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①②③④

12.“用亚洲人的观点来看,1914-1918年的第一次世界大战是欧洲国际社会内的一场内战。”潘尼卡界定第一次世界大战性质的依据是( )

A. 第一次世界大战局限在欧洲国家范围内进行

B. 第一次世界大战是欧洲两大军事集团矛盾激化的产物

C. 第一次世界大战后英法是主要的分赃国

D. 第一次世界大战给欧洲带来了毁灭性打击

13.造成第一次世界大战的根本原因是( )

A. 资本主义经济危机的加深

B. 资本主义经济政治发展的不平衡性加剧

C. 奥匈帝国皇储被刺

D. 两大对立军事集团的形成

14.1915年,第一次世界大战推进到了第二阶段。下列相关的表述不正确的是( )

A. 1915年战争的重心转移到东线

B. 1916年战争的重心重新转移到西线

C. 1916年协约国已基本取得胜利

D. 日德兰海战后英国仍然掌握制海权

15.德意志统一后,为谋求欧洲霸权,其战略重点是离间德国两侧的大国,“时刻警惕他国结盟的噩梦”,但噩梦终究成真。“噩梦成真”主要是指( )

A. 德意结盟

B. 法俄结盟

C. 英法结盟

D. 英俄结盟

16.一战中,欧洲战场重心有三次转移,其顺序是( )

A. 南线→东线→西线

B. 东线→西线→东线

C. 西线→东线→西线

D. 东线→南线→东线

17.“战史风云”网站称第一次世界大战中的陆地上三次战役为惊世之战,对于这些惊世之战的描述错误的是( )

A. 战场都在法国

B. 时间都发生在1916年

C. 双方都投入了大量兵力,伤亡惨重

D. 都发生在西线

18.诺贝尔发明的无烟火药代替了黑色火药,他设想:如此大的杀伤力,会使人们面对战争望而却步。然而,科学家的美好愿望没有变为现实,其原因是( )

①军国主义的推动 ②极端民族主义的泛滥 ③人们对战争的惨烈认识不足 ④垄断资产阶级的推动

A. ①②

B. ③④

C. ①②③

D. ①②③④

19.俾斯麦曾说:“欧洲存在着不可调和的两个大国,都希望把世界变成自己的属地。”这“两个大国”在一战前最有可能是( )

A. 俄国和奥匈帝国

B. 英国和法国

C. 法国和俄国

D. 英国和德国

20.下列有关“一战”爆发前主要资本主义国家发展特点的叙述,正确的有( )

①主要资本主义国家进入垄断阶段 ②对外以商品输出为主 ③各主要资本主义国家经济政治发展的不平衡加剧 ④资本主义世界体系形成

A. ①②③④

B. ①③

C. ②④

D. ①②③

21.在第一次世界大战中,使德军在西线速战速决计划破产的著名战役是( )

A. 马恩河战役

B. 索姆河战役

C. 凡尔登战役

D. 日德兰海战

22.19世纪初英国参加对法国的战争,19世纪末却同法国结盟。这最能说明的是 ( )

A. 英国外交的成熟

B. 英国欧洲大陆均衡政策

C. 英国对法国的妥协

D. 英国对法国软硬兼施的政策

23.一战前夕的欧洲,“民族情绪远远超过对自由的热爱,人们都愿意怂恿统治者去粉碎那些非我族类、语言有异的其他民族的自由和独立”。这不能表明( )

A. 极端民族主义泛滥

B. 民众积极支持战争

C. 民族主义开始兴起

D. 民族主义走向畸形

24.“当(会议桌上)发生争论时,德国总是在开口前把一支左轮手枪摆在桌面上”。这反映了德国的哪种特点( )

A. 军国主义色彩浓厚

B. 极端民族主义泛滥

C. 崇尚以暴制暴

D. 新式武器层出不穷

25.结合下边漫画,对德国“无限制的潜艇战”认识有误的是( )

①针对的目标是所有船只 ②只针对前往协约国港口的一切船只 ③“无限制的潜艇战”的实行加速了美国的参战 ④“无限制的潜艇战”在当时一定程度上缓解了德国的状况

A. ①

B. ②③

C. ①④

D. ④

分卷II

二、非选择题(共5小题,每小题15.0分,共75分)

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们不能容忍任何外国,任何外国的主神向我们说:“怎么办?世界已经分割完了!”我们不愿阻挠任何人,但我们也不容许任何人妨碍我们的道路。我们不愿消极地站在旁边……而让他人分割世界。——德国外长皮洛夫1899年12月在议会上的演说

材料二 下图是1914年8月被德国媒介广泛宣传的照片之一。

请回答:

(1)据材料一,分析德国的意图是什么?

(2)据材料一和材料二,概括德国为实现这一意图而进行的活动。

27.阅读下列材料:

材料一 如果意大利未有直接挑衅行为而遭受法国进攻,不论其理由为何,其他两缔约国必须以他们的全部军队给予被攻击的一方以援助。

材料二 英国政府和俄国政府声明,它们承认阿富汗的商业机会均等的原则,并且同意,英国及英印商业和商人所既经取得或将来取得的一切权利,俄国商业和商人也同样享受。

——以上材料均摘自《国际条约集》

请回答:

(1)材料一是什么时间的哪一条约?其中的“其他两缔约国”是指哪些国家?

(2)材料二出自什么时间的哪一条约?它反映了这一条约的主要内容是什么?

(3)结合材料一、二和所学知识,分别指出上述两个条约所产生的主要影响。

28.阅读下列材料:

材料一 1890年俾斯麦下台后,威廉二世表明其对外政策时说:“在我们德意志军旗的保护标志之下,我们有理由提出要求:凡是外国人给予一切其他国家的某些权利,也同样是德意志商业、德意志商人和德意志船只所要取得的权利。”——《世界近代史参考资料》

材料二 威廉二世的外交国务大臣皮洛夫说:“当其他国家分割世界时……我们不会消极地躲在一旁……如果英国人谈大不列颠,法国人谈新法兰西,俄国人侵占亚洲……那么,我们也要求建立大德意志。”——《世界近代史教学资料选辑》(二)

请回答:

(1)两则材料反映了德国的对外政策是什么?

(2)结合所学知识分析德国对外政策变化的原因。

(3)结合上述材料说明对德国对外政策变化所产生影响的认识。

29.阅读下列材料,回答问题。

材料一 我们不能容忍任何外国,任何外国的主神向我们说:“怎么办?世界已经分割完了!”我们不愿阻挠任何人,但我们也不容许任何人妨碍我们的道路。我们不愿消极地站在旁边……而让他人分割世界。——德国外长皮洛夫1899年12月在议会上的演说

材料二 下图是1914年8月被德国媒介广泛宣传的照片之一。

请回答:

(1)据材料一,分析德国的意图是什么?

(2)据材料一和材料二,概括德国为实现这一意图而进行的活动。

30.阅读下列材料:

材料一 1914年,第一次世界大战英国征兵海报,防务大臣霍拉肖·赫伯特·基奇纳勋爵动员青年人参军:“同胞们,国家需要你。加入祖国的军队吧!”

材料二 西线三大战役中交战双方投入和伤亡人数

材料三 当时德国可以征发的男子大约在1 500万人左右,年龄阶段在18岁到55岁之间。当然这部分男子不可能完全调用。后来在征兵环境极度恶化的情况下,德国的征兵年龄甚至放宽到17岁到65岁之间。到了灭亡前一刻,就连12、13岁的小男孩和70岁的老人都被强征去组成国民卫队。

请回答:

(1)根据材料一,结合所学知识回答:在1914年,“国家需要你”参加哪一次作战?对英法而言这次作战最大的意义是什么?

(2)从材料二可以看出战争有什么样的发展规律?结合所学知识分析为什么会出现这种情况。

(3)从材料三中你可以得出哪些信息?

答案解析

1.【答案】B

【解析】根据施里芬计划,战争爆发后,首先要在西线集中兵力,先占比利时,然后向法国发起进攻,争取速战速决。然后再将主力东调,打垮俄国。这个作战计划最突出的特点在于强调集中兵力作战、速战速决。

2.【答案】A

【解析】一战后,英国、德国、法国的工业生产指数难以达到1913年的水平,说明一战使交战国的工业生产遭到重创,故A项符合题意;B项与一战后同盟国集团瓦解的史实相悖,C项中“持续下降”的表述与图中信息不符,D项与一战前英国开始丧失世界工业第一强国地位的史实相悖。

3.【答案】A

【解析】“施里芬计划”虽然破产,但只是标志着德国在战争初期的进攻失败,从整个“一战”初期阶段来看德国仍处于攻势。所以,马恩河战役“使德国的失败成为定局”的结论缺乏依据。排除带④的选项即可。

4.【答案】C

【解析】印度是英国的殖民地,德国的扩张计划必然导致英德矛盾的尖锐激化。

5.【答案】C

【解析】根据“霰弹片和毒气”来判断,法国贝当将军回忆的应当是凡尔登战役。

6.【答案】D

【解析】军国主义浪潮的兴起和发展与科技成果在军事上的大量应用没有直接关系,故D项符合题意。

7.【答案】D

【解析】题干反映了一战后先进的中国人探索救国道路的视角的变化。“仅仅学习西洋的富国强兵、政治法律是没有用的”实际上指出了当时人们对西方制度的失望,“社会改造的声浪大盛”说明了当时思想界出现了要求进行彻底的社会革命的呼声。而导致这些变化的根源在于“军国主义打破,旧式的政治组织破产”,即一战的影响。

8.【答案】A

【解析】列强对市场争夺的主要形式是对殖民地的占有,英国占有的殖民地最多,因此它是争夺中最大的赢家,B项仅次于英国,C、D两项在殖民地的争夺中起步较晚。

9.【答案】D

【解析】美国加入协约国和苏俄退出一战,均是从本国利益出发,都使得协约国集团阵营发生重大变化,加速了战争的进程。同时苏俄退出一战,对协约国的力量影响不大。

10.【答案】A

【解析】注意时间和地点(西线),俄军攻入东普鲁士不是发生在西线,排除含④的选项。

11.【答案】C

【解析】材料中“击死奥大利(奥匈帝国)之男女两青年”指萨拉热窝事件引发战争,故①正确;“意大利之中立”指意大利先前中立,后来参加协约国作战,故②正确;“俄人与焉,德人与焉……”表明一战参战国之多及范围之广,故④正确;土耳其在一战期间参加的是同盟国,排除③。

12.【答案】B

【解析】考查学生理解分析能力。注意题干的立足点是“亚洲人的观点”,因为第一次世界大战的爆发是欧洲两大军事集团矛盾激化的产物,可以说是欧洲国际社会内的一场内战。

13.【答案】B

【解析】本题主要考查对第一次世界大战爆发原因的认识。根本原因是决定性的原因,资本主义经济政治发展不平衡加剧是决定性原因,其他原因都是其派生出来的。

14.【答案】C

【解析】经过两年的作战,1916年,战争已进入胶着状态,双方都深深地陷入了战争的泥潭,都感到力不从心,但双方都没能把对方置于死地,战争未见分晓。因此,C项的叙述不正确。

15.【答案】B

【解析】德国离间它两侧的大国,是担心他们结盟。法俄结盟对德国极为不利,这使德国处在法国和俄国的夹击之下,在大战中须两线作战,这是德国不愿看到的,故说德国“噩梦成真”。

16.【答案】C

【解析】本题是顺序排列题,注意时间的先后及大战的三个阶段即1914年、1915~1916年、1917~1918年。第一阶段中德国根据“施里芬计划”采取先西后东战略。第二阶段进攻重点放在东线,而1916年战争重点重新转移到西线,故答案为C项。

17.【答案】B

【解析】本题考查学生的综合比较和分析能力。首先明确题干限定的是陆地上的三大战役,应当是马恩河战役、凡尔登战役、索姆河战役,其中马恩河战役发生在1914年,因此B项表述错误。

18.【答案】D

【解析】一战爆发的根本原因是资本主义政治经济发展的不平衡,①②③④是促成一战爆发的具体因素。

19.【答案】D

【解析】材料中的关键词是“把世界变成自己的属地”,依托教材知识可知,英德两国在世界范围内争夺殖民地和市场最为激烈,故选D。

20.【答案】B

【解析】本题旨在考查分析比较历史问题的能力。随着第二次工业革命的开展,主要资本主义国家进入垄断阶段并加剧了主要资本主义国家经济政治发展的不平衡。②不正确,应为以资本输出为主;④属世界格局方面的内容,不符合题意。故正确选项为B。

21.【答案】A

【解析】马恩河战役是第一次世界大战中的首次重大战役,战争的结果是双方互有攻守,转入了旷日持久的堑壕战。

22.【答案】B

【解析】英国的欧洲大陆均衡政策是指英国力图维持欧洲大陆国家间的势力均衡,以利于英国维持欧洲霸权。19世纪初,拿破仑统治下的法国称霸欧洲大陆,19世纪末德国逐步强大起来,这都不利于欧洲大陆势力均衡。

23.【答案】C

【解析】从材料中看,极端民族主义泛滥成灾,民众积极支持战争,表明民族主义走向畸形,排除A、B、D三项,故选C。

24.【答案】A

【解析】在“(会议桌上)发生争论”说明没有暴力(战争)威胁,“开口前”把枪摆在桌面上,则说明了德国崇尚军事,军国主义色彩浓厚。B、D两项在材料中不能体现,故选A项。

25.【答案】A

【解析】德国的“无限制潜艇战”针对前往协约国港口的一切船只,②③④均是正确的。

26.【答案】 (1)要求重新瓜分殖民地。

(2)扩军备战、同奥匈帝国和意大利结成军事同盟。

【解析】 第(1)问紧扣材料信息点“不愿消极……他人分割世界”分析;第(2)问根据材料所提供的信息,再结合所学知识回答。

27.【答案】(1)时间:1882年。条约:《三国同盟条约》。国家:德国、奥匈帝国。

(2)时间:1907年。条约:《英俄协约》。主要内容:调整英、俄两国的殖民利益。

(3)《三国同盟条约》的签订标志着以德国为首的第一个欧洲大陆军事同盟集团的形成,促使法、俄两国日益接近;《英俄协约》的签订标志着英、法、俄三国军事同盟的最终成立,使欧洲正式形成两大军事集团势均力敌、相互对峙的局面。

【解析】第(1)问可依据材料一中“意大利未有直接挑衅行为而遭受法国进攻”等信息进行判断,应特别注意“奥地利”与“奥匈帝国”的区别;第(2)问中的“时间”“条约”可联系材料二中“英国政府和俄国政府声明”等信息进行思考,“主要内容”需要依据材料二的内容进行概括;第(3)问可结合所学知识分别进行说明,但应注意从直接影响和深远影响等方面进行思考。

28.【答案】(1争夺世界霸权。

(2)原因:德国经济迅速发展,实力超过英、法两国,改变了列强之间的力量对比,要求重新瓜分殖民地。

(3)列强之间争夺殖民地的斗争日益激化;英德矛盾成为列强之间的主要矛盾;三国同盟和三国协约的相互对峙和扩军备战;国际危机不断加剧,最终引发一战。

【解析】第(1)问德国对外政策依据材料中“凡是外国人”、“建立大德意志”等信息进行归纳。第(2)问原因需要联系德国经济发展的基本状况进行分析。第(3)问注意结合德国对外政策的目的,从直接影响和深远影响等方面进行分析。

29.【答案】(1)要求重新瓜分殖民地。

(2)扩军备战、同奥匈帝国和意大利结成军事同盟。

【解析】第(1)问紧扣材料信息点“不愿消极……他人分割世界”分析;第(2)问根据材料所提供的信息,再结合所学知识回答。

30.【答案】(1)马恩河战役。意义:打退了德国进攻,宣告了德军“速战速决”战略的破产。

(2)规律:战争越来越惨烈,伤亡人数越来越多。原因:作战双方都想通过一次战役给对方以致命一击;越来越多的有更大杀伤力的武器投放到战场上使用;阵地战和攻坚战的陈旧作战方式。

(3)随着战争的进行,伤亡人数日益增加,国内兵源面临枯竭的危险,德国元气大伤,已无力继续厮杀下去了。

【解析】本题主要考查学生提取信息和对所学知识的再认再现能力。第(1)题,只要结合马恩河战役有关知识即可作答;第(2)题,应首先分析出战役越来越惨烈、伤亡人数越来越多的特点,然后从作战国家、作战指导思想、武器装备、作战形式等方面考虑;回答第(3)题时应结合第(2)题有关信息得出战争伤亡惨重,国内兵源枯竭,已无力再战等内容。

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 1 第一次世界大战的爆发

- 2 旷日持久的战争

- 3 同盟国集团的瓦解

- 4 第一次世界大战的后果

- 第二单元 凡尔赛—华盛顿体系下的世界

- 1 巴黎和会

- 2 凡尔赛体系与国际联盟

- 3 华盛顿会议

- 4 维护和平的尝试

- 第三单元 第二次世界大战

- 1 1929~1933年资本主义经济危机

- 2 局部的反法西斯斗争

- 3 走向世界大战

- 4 第二次世界大战的全面爆发

- 5 第二次世界大战的扩大

- 6 第二次世界大战的转折

- 7 第二次世界大战的结束

- 8 世界反法西斯战争胜利的影响

- 探究活动课一 世界大战的启示

- 第四单元 雅尔塔体系下的冷战与和平

- 1 两极格局的形成

- 2 冷战的开始

- 3 美苏争霸

- 4 两极格局的结束

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 1 朝鲜战争

- 2 越南战争

- 3 中东问题的由来与发展

- 4 曲折的中东和平进程

- 5 南亚次大陆的冲突

- 6 两伊战争

- 7 海湾战争

- 第六单元 和平与发展

- 1 联合国的建立及其作用

- 2 世界人民的反战和平运动

- 3 和平与发展:当今世界的主题

- 探究活动课二 汲取历史经验教训,努力维护世界和平