部编九年级上第三单元:课外古诗词诵读《月夜忆舍弟》课件

文档属性

| 名称 | 部编九年级上第三单元:课外古诗词诵读《月夜忆舍弟》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-09-26 14:45:27 | ||

图片预览

文档简介

部编九年级上

三单元课外古诗词诵读

《月夜忆舍弟》

新知导入

这首诗是唐肃宗乾元二年秋杜甫在秦州

所作。唐玄宗天宝十四年(755),安史之乱

爆发,乾元二年九月,叛军安禄山、史思明

从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山

东、河南都处于战乱之中。当时,杜甫的几

个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音

信不通,引起他强烈的忧虑和思念。这首诗

就是他当时思想感情的真实记录。

新知讲解

月夜忆舍弟

杜甫

戍鼓断人行,秋边一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

读诗句

新知讲解

记拼音

戍鼓

舍弟

shè

皆

jiē

况乃

nǎi

shù

新知讲解

知作者

杜甫:字子美,尝自称少陵野老。举

进士不第,曾任检校工部员外郎,故

世称杜工部。是唐代最伟大的现实主

义诗人,宋以后被尊为“诗圣”,与

李白并称“李杜”。其诗大胆揭露当

时社会矛盾,对穷苦人民寄予深切同

情,内容深刻。许多优秀作品,显示

了唐代由盛转衰的历史过程,因被称

为“诗史”。

新知讲解

解诗题

诗题意思:诗人在月夜

回想自己分散的弟弟,抒发了作者内心忧虑之前。

新知讲解

明诗意

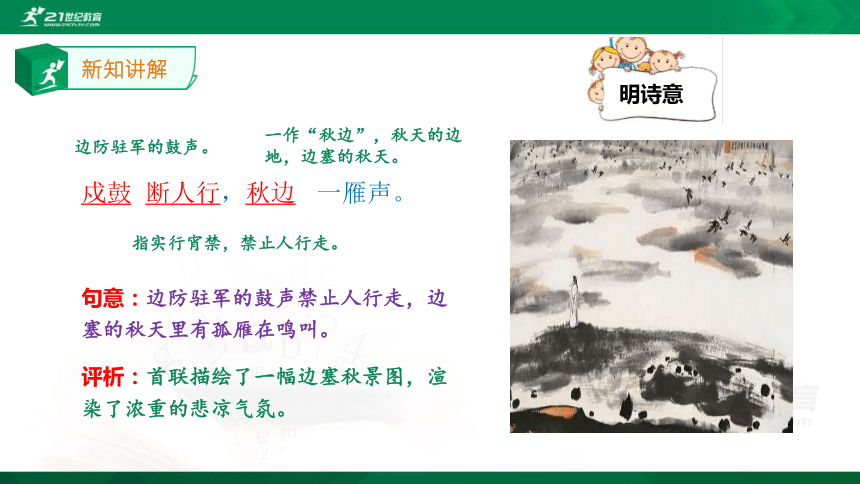

戍鼓 断人行,秋边 一雁声。

句意:边防驻军的鼓声禁止人行走,边塞的秋天里有孤雁在鸣叫。

评析:首联描绘了一幅边塞秋景图,渲染了浓重的悲凉气氛。

边防驻军的鼓声。

指实行宵禁,禁止人行走。

一作“秋边”,秋天的边地,边塞的秋天。

新知讲解

明诗意

露从今夜白,月是故乡明。

句意:恰逢白露时节,

月亮还是故乡的最明亮。

评析:“露从今夜白”,写景,也写时令;“月是故乡明”,由望月引起思念之情。

意思是恰逢白露时节。

明亮。

新知讲解

明诗意

有弟 皆 分散,无家 问死生。

句意:我有兄弟却都分散了,没有家无法探问他们的生死。

评析:兄弟离散,天各一方;家已无存,生死未

卜。写出了安史之乱中人们饱受忧患丧乱的遭遇。

都,全。

杜甫在洛阳的老宅已毁于安史之乱。

新知讲解

明诗意

寄书 长 不 达 ,况乃 未休兵。

句意:寄往洛阳城的家书常常不能送到, 何况战乱没有停止。

评析:写战乱频繁,家书难达。抒发内心忧虑之情

一直,老是。

指战争还没有结束。

到达。

何况,况且。

课堂练习

译古诗

戍楼上响起禁止通行的鼓声,秋季的边境传来孤雁的哀鸣。今天是白露节更怀念家里人,还是觉得家乡的月亮更明亮。虽有兄弟但都离散各去一方,已经无法打听到他们的消息。寄书信询问也不知送往何处,因为天下依旧战乱不能太平。

请同学们把这段文字用自己的话说出来:

戍鼓断人行,秋边一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

课堂总结

简析本诗

本诗首联描绘了一幅边塞秋夜的图景,渲染了浓重悲凉的气氛,点明月夜的背景。颔联点题,“露从今夜白”,既写景,也点明时令。颈联由望月转入抒情,过渡自然。尾联紧承颈联,亲人们四处流散,平时寄书尚且常常不达,更何况战事频频,生死茫茫当更难预料。抒发了作者对兄弟的思念之情以及无限的人生感慨。

课堂总结

本诗主旨

本诗通过写兄弟因战乱而离散,杳无音信,而自己只能在异乡的戍鼓和孤雁声中观赏秋夜月露。表达了诗人对兄弟深深的思念,以及对国家处于战乱之中的现状的悲痛之情。

拓展提高

悟文义

1、作者为什么说“月是故乡明”?

战乱频繁,时局动荡,民不聊生。

2、简述一下这首诗反映出怎样的社会环境?

诗人思念故乡,在感情上觉得故乡的月比其他地方的月更明更亮,突出诗人对故乡的热爱之情。

作业布置

理解运用

1、诗中既写景,也点明时令,突出对家乡感怀的诗句是:

2、从本诗中“ ”和“ ”等诗句,可以看出本诗写于安史之乱时期。

露从今夜白,月是故乡明。

戍鼓断人行,秋边一雁声。有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。(写出两句即可)

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

三单元课外古诗词诵读

《月夜忆舍弟》

新知导入

这首诗是唐肃宗乾元二年秋杜甫在秦州

所作。唐玄宗天宝十四年(755),安史之乱

爆发,乾元二年九月,叛军安禄山、史思明

从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山

东、河南都处于战乱之中。当时,杜甫的几

个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音

信不通,引起他强烈的忧虑和思念。这首诗

就是他当时思想感情的真实记录。

新知讲解

月夜忆舍弟

杜甫

戍鼓断人行,秋边一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

读诗句

新知讲解

记拼音

戍鼓

舍弟

shè

皆

jiē

况乃

nǎi

shù

新知讲解

知作者

杜甫:字子美,尝自称少陵野老。举

进士不第,曾任检校工部员外郎,故

世称杜工部。是唐代最伟大的现实主

义诗人,宋以后被尊为“诗圣”,与

李白并称“李杜”。其诗大胆揭露当

时社会矛盾,对穷苦人民寄予深切同

情,内容深刻。许多优秀作品,显示

了唐代由盛转衰的历史过程,因被称

为“诗史”。

新知讲解

解诗题

诗题意思:诗人在月夜

回想自己分散的弟弟,抒发了作者内心忧虑之前。

新知讲解

明诗意

戍鼓 断人行,秋边 一雁声。

句意:边防驻军的鼓声禁止人行走,边塞的秋天里有孤雁在鸣叫。

评析:首联描绘了一幅边塞秋景图,渲染了浓重的悲凉气氛。

边防驻军的鼓声。

指实行宵禁,禁止人行走。

一作“秋边”,秋天的边地,边塞的秋天。

新知讲解

明诗意

露从今夜白,月是故乡明。

句意:恰逢白露时节,

月亮还是故乡的最明亮。

评析:“露从今夜白”,写景,也写时令;“月是故乡明”,由望月引起思念之情。

意思是恰逢白露时节。

明亮。

新知讲解

明诗意

有弟 皆 分散,无家 问死生。

句意:我有兄弟却都分散了,没有家无法探问他们的生死。

评析:兄弟离散,天各一方;家已无存,生死未

卜。写出了安史之乱中人们饱受忧患丧乱的遭遇。

都,全。

杜甫在洛阳的老宅已毁于安史之乱。

新知讲解

明诗意

寄书 长 不 达 ,况乃 未休兵。

句意:寄往洛阳城的家书常常不能送到, 何况战乱没有停止。

评析:写战乱频繁,家书难达。抒发内心忧虑之情

一直,老是。

指战争还没有结束。

到达。

何况,况且。

课堂练习

译古诗

戍楼上响起禁止通行的鼓声,秋季的边境传来孤雁的哀鸣。今天是白露节更怀念家里人,还是觉得家乡的月亮更明亮。虽有兄弟但都离散各去一方,已经无法打听到他们的消息。寄书信询问也不知送往何处,因为天下依旧战乱不能太平。

请同学们把这段文字用自己的话说出来:

戍鼓断人行,秋边一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

课堂总结

简析本诗

本诗首联描绘了一幅边塞秋夜的图景,渲染了浓重悲凉的气氛,点明月夜的背景。颔联点题,“露从今夜白”,既写景,也点明时令。颈联由望月转入抒情,过渡自然。尾联紧承颈联,亲人们四处流散,平时寄书尚且常常不达,更何况战事频频,生死茫茫当更难预料。抒发了作者对兄弟的思念之情以及无限的人生感慨。

课堂总结

本诗主旨

本诗通过写兄弟因战乱而离散,杳无音信,而自己只能在异乡的戍鼓和孤雁声中观赏秋夜月露。表达了诗人对兄弟深深的思念,以及对国家处于战乱之中的现状的悲痛之情。

拓展提高

悟文义

1、作者为什么说“月是故乡明”?

战乱频繁,时局动荡,民不聊生。

2、简述一下这首诗反映出怎样的社会环境?

诗人思念故乡,在感情上觉得故乡的月比其他地方的月更明更亮,突出诗人对故乡的热爱之情。

作业布置

理解运用

1、诗中既写景,也点明时令,突出对家乡感怀的诗句是:

2、从本诗中“ ”和“ ”等诗句,可以看出本诗写于安史之乱时期。

露从今夜白,月是故乡明。

戍鼓断人行,秋边一雁声。有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。(写出两句即可)

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)