高考现代文阅读之探究题备考

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

高考现代文阅读之探究题备考

广州市第八十中学 朱佩琳

探究题是近年来高考语文试题中的出现的一种新题型。2007年,实行新课改的四省区在高考试卷现代文阅读的试题中开始设置探究题,对考生的探究能力进行考查。2008年,四省区又在探究题上迈出一大步,使得探究题成为了新课程高考试题的常模。下面就08年阅读试题中的探究题,谈自己的一些思考,以期对2009年高考现代文阅读的复习应考有所帮助。

一、高考考查探究题的意义

《普通高中语文新课程标准》中指出:“高中语文课程应进一步提高学生的语文素养,使学生具有较强的语文应用能力和一定的语文审美能力、探究能力,形成良好的思想道德素质和科学文化素质,为终身学习和有个性的发展奠定基础。”《2008年高考语文科考试大纲》将探究考点的能力层级定为F,明确指出:“探究:指探讨疑难问题,有所发现和创新,是在识记、理解和分析综合的基础上发展了的能力层级。”它还根据选考的不同内容,对“探究”作了更为细致的要求。文学类文本阅读的要求是:(1)从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴 ;(2)探讨作品蕴含的民族心理和人文精神;(3)对作品进行个性化阅读和有创意的解读。实用类文本阅读的要求是:(1)从不同的角度和层面发掘文本的深层意蕴;(2)探讨文本反映的人生价值和时代精神;(3)探究文本中的疑难问题,提出自己的见解。

可见,探究能力是学生语文素养的重要组成部分。高考语文通过设置探究题,来考查学生的探究能力,对学生的探讨问题,个性化地解决问题的能力作出评价。07年08年两年高考语文试卷都出现探究题,必定会对中学语文教学发挥积极的导向作用。

二、08年高考探究题的题型分析

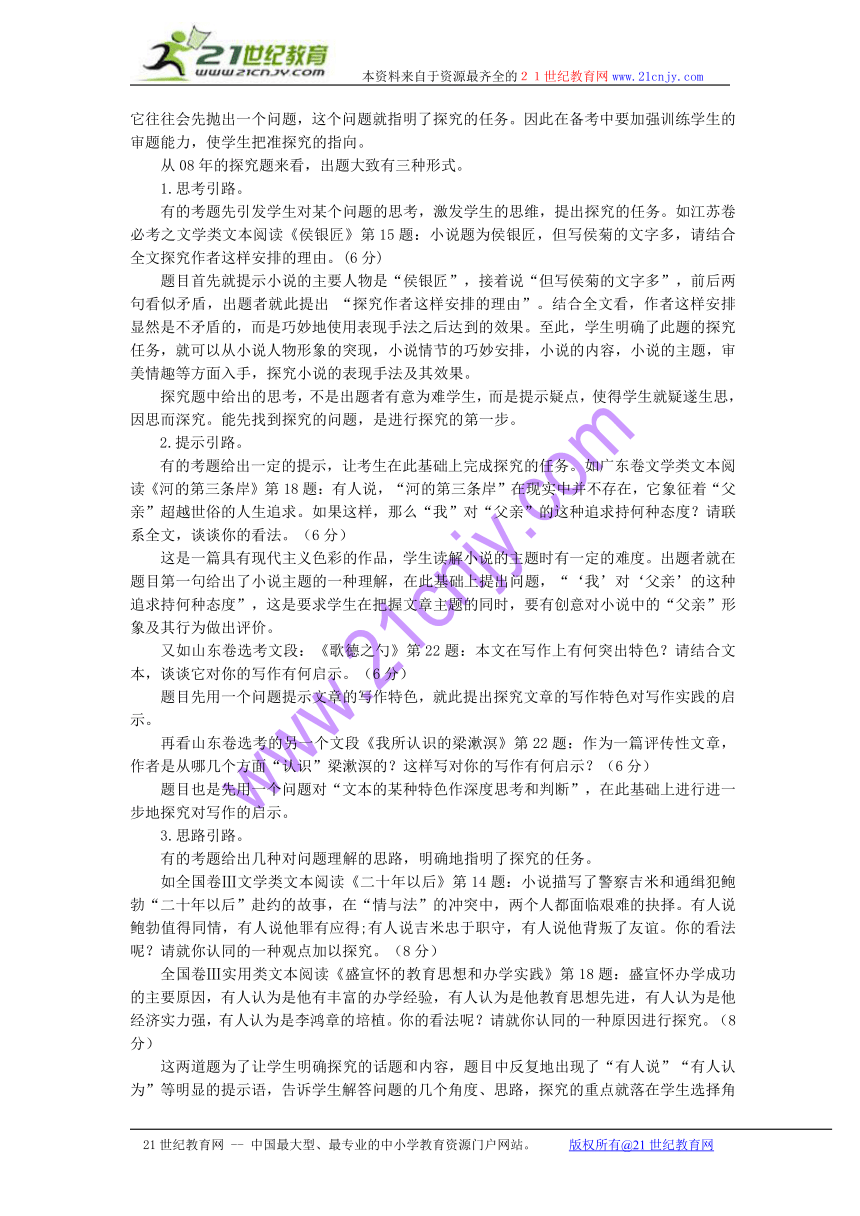

2008年高考语文四省区现代文阅读题中共出现了六道探究题,探究文学类文本或实用类文本中某一方面的问题。

高考文本 省份 文学体裁 文章 探究要点

文学类 广东 小说 《河的第三条岸》 对作品进行个性化阅读和有创意的解读

江苏 小说 《侯银匠》 对作品进行个性化阅读和有创意的解读

山东 散文 《歌德之勺》 对作品进行个性化阅读和有创意的解读

全国卷Ⅲ 小说 《二十年以后》 对作品进行个性化阅读和有创意的解读、从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴

实用类 山东 传记 《我所认识的梁漱溟》 探究文本中的疑难问题,提出自己的见解

全国卷Ⅲ 传记 《盛宣怀的教育思想和办学实践》 对作品进行个性化阅读和有创意的解读、从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴

从赋分上来看,这些探究题赋分大多为6分,“全国卷Ⅲ”更高达8分,表明了高考对考生的探究能力的关注。从文学体裁上看,多选用“文学类文本阅读”中的小说和“实用类文本阅读”中的传记来设置探究题,“文学类文本阅读”与“实用类文本阅读”的探究题考查的侧重点不同。“文学类文本阅读”侧重于探讨“对作品进行个性化阅读和有创意的解读”。“实用类文本阅读”侧重于“探究文本中的疑难问题,提出自己的见解” 和“对作品进行个性化阅读和有创意的解读”。这六道探究题设题方式灵活多变,题目的开放程度高,答案也具有不确定性,有利于考生在把握文本的基础上,针对题目的探究要求,在更广阔的空间中,进行个性思考,创造发挥。

三、探究题的高考备考

(一)审明探究任务

高考探究题虽然强调个性化地理解,鼓励创新思维,但不是无主题地发表自己的看法,它往往会先抛出一个问题,这个问题就指明了探究的任务。因此在备考中要加强训练学生的审题能力,使学生把准探究的指向。

从08年的探究题来看,出题大致有三种形式。

1.思考引路。

有的考题先引发学生对某个问题的思考,激发学生的思维,提出探究的任务。如江苏卷必考之文学类文本阅读《侯银匠》第15题:小说题为侯银匠,但写侯菊的文字多,请结合全文探究作者这样安排的理由。(6分)

题目首先就提示小说的主要人物是“侯银匠”,接着说“但写侯菊的文字多”,前后两句看似矛盾,出题者就此提出 “探究作者这样安排的理由”。结合全文看,作者这样安排显然是不矛盾的,而是巧妙地使用表现手法之后达到的效果。至此,学生明确了此题的探究任务,就可以从小说人物形象的突现,小说情节的巧妙安排,小说的内容,小说的主题,审美情趣等方面入手,探究小说的表现手法及其效果。

探究题中给出的思考,不是出题者有意为难学生,而是提示疑点,使得学生就疑遂生思,因思而深究。能先找到探究的问题,是进行探究的第一步。

2.提示引路。

有的考题给出一定的提示,让考生在此基础上完成探究的任务。如广东卷文学类文本阅读《河的第三条岸》第18题:有人说,“河的第三条岸”在现实中并不存在,它象征着“父亲”超越世俗的人生追求。如果这样,那么“我”对“父亲”的这种追求持何种态度?请联系全文,谈谈你的看法。(6分)

这是一篇具有现代主义色彩的作品,学生读解小说的主题时有一定的难度。出题者就在题目第一句给出了小说主题的一种理解,在此基础上提出问题,“‘我’对‘父亲’的这种追求持何种态度”,这是要求学生在把握文章主题的同时,要有创意对小说中的“父亲”形象及其行为做出评价。

又如山东卷选考文段:《歌德之勺》第22题:本文在写作上有何突出特色?请结合文本,谈谈它对你的写作有何启示。(6分)

题目先用一个问题提示文章的写作特色,就此提出探究文章的写作特色对写作实践的启示。

再看山东卷选考的另一个文段《我所认识的梁漱溟》第22题:作为一篇评传性文章,作者是从哪几个方面“认识”梁漱溟的?这样写对你的写作有何启示?(6分)

题目也是先用一个问题对“文本的某种特色作深度思考和判断”,在此基础上进行进一步地探究对写作的启示。

3.思路引路。

有的考题给出几种对问题理解的思路,明确地指明了探究的任务。

如全国卷Ⅲ文学类文本阅读《二十年以后》第14题:小说描写了警察吉米和通缉犯鲍勃“二十年以后”赴约的故事,在“情与法”的冲突中,两个人都面临艰难的抉择。有人说鲍勃值得同情,有人说他罪有应得;有人说吉米忠于职守,有人说他背叛了友谊。你的看法呢?请就你认同的一种观点加以探究。(8分)

全国卷Ⅲ实用类文本阅读《盛宣怀的教育思想和办学实践》第18题:盛宣怀办学成功的主要原因,有人认为是他有丰富的办学经验,有人认为是他教育思想先进,有人认为是他经济实力强,有人认为是李鸿章的培植。你的看法呢?请就你认同的一种原因进行探究。(8分)

这两道题为了让学生明确探究的话题和内容,题目中反复地出现了“有人说”“有人认为”等明显的提示语,告诉学生解答问题的几个角度、思路,探究的重点就落在学生选择角度、思路之后如何准确地选用材料自圆其说。

审清题目要求,明确探究任务,有利于考生在探究时形成自己独特的观点,并且不会离题千里。

(二)联系知识探究

从08年高考探究题探究的任务来看,主要集中在探究作品的形象,作品的主要表现手法,作品的社会价值、审美价值等几个方面。答题时应迅速地搜索相关的知识,为进一步的探究提供知识方面的支持和依据。因此,在备考时要充分地储备知识,并进行梳理,如复习文章的谋篇布局,鉴赏人物形象和作品主题,实用类文本选材的特色,作品的社会价值、审美价值,文学常识等方面的知识。学生还要熟知常见的表现手法方面的知识,如修辞方法(如比喻、拟人、夸张等),表达方式(记叙、议论、描写、抒情、说明),文艺表现方法(如赋、比、兴、衬托、以小见大、铺垫等)。这样,在考场碰到实际的探究问题,才能自如地调动平时的积累,进行探究。

如江苏卷的第15题探究小说的表现手法,本题涉及烘托手法,正侧面描写,实虚结合等,答题就可以从表现手法的运用及其效果,提出自己个性化的解读。因此,这道题可以这样答:①小说的主旨是表现侯银匠,侯家父女相依为命,侯菊继承了父亲的精细、勤劳等品质,写侯菊就是表现侯银匠。②小说的主旨是表现侯银匠,女儿出嫁是他生活中的大事,更多描写此时此刻的情景,重点突出,可以避免平铺直叙。③小说的主旨是表现侯银匠,作者截取侯菊出嫁前后的片段,正面描写侯菊,间接烘托出侯银匠的人生况味。④小说的主旨是表现侯银匠,作者实写侯菊,暗写侯银匠,以有形写无形,更有情趣。⑤小说的主旨是表现侯银匠,更多描写女儿出嫁前后的情景,在人物关系中深刻表现中国传统的人情美、人性美,意味深长。

又如全国卷Ⅲ文学类文本阅读《二十年以后》第14题,探究小说的人物形象——警察吉米和通缉犯鲍勃,学生要调动鉴赏小说人物形象的方法,从小说的情节入手,就能使本题的探究落到实处。

因此,学生面对探究任务,需要调动平时积累的知识资源,自主运用知识,对问题进行理解领悟,分析概括,才能进行较深、较广的探究。

(三)依从文本探究

探究能力最主要的表现是发现和创新。因此,学生在答探究题时,应尽量多角度、多层次地发现和挖掘答题点。但是,任何阅读都要有文本意识,不能够跳离文本。学生面对的探究题是针对文本中的某一个问题,某一个方面提出探究任务,那么在探究时不能完全个性化解读,也不能脱离文本架空分析。学生探究得来的观点来源文本,用于支撑观点的论据同样来自文本。答题时采用“述评结合”的方法,做到“述”和“评”相结合,才能有理有据地表达探究的结果。

如广东卷第15题,学生答题时,要紧扣文章主题,抓住文本的情节,理清“我”对“父亲”的理解的心理发展过程和“父亲”人物形象特征,再联系社会现实,结合社会现实的分析对“父亲”那种超越世俗行为做出评价,才能得出答案:如果说“河的第三条岸”是“父亲”超越世俗的人生追求,“我”对“父亲”的人生追求并不理解,因此对“父亲”坚定执着的非世俗行为持复杂的矛盾态度。最初,“我”对“父亲”的行为感到“无畏和兴奋”,随着时间的推移,又对他变为关切和同情。当全家人都走后,“我”在漫长的守侯中,既渴望拯救“父亲”,又深感惘然和恐惧。

又如山东卷选考文段:《歌德之勺》)22、本文在写作上有何突出特色?请结合文本,谈谈它对你的写作有何启示。(6分)

此题在进行个性化的阅读和有创意的解读时,要立足自我,感悟和体验文本,独立思考,提出自己的见解,写出符合题目要求的答案:主要是以小见大的手法。启示主要有两点。①要善于观察,注意从日常生活中的具体事物,寻找最佳的切入点。如本文对歌德故居中的炊勺的发现。②要精于思考,学会从具体事物中发现和发掘深刻的意蕴,就像作者从炊勺中看到了歌德的非同一般一样。

探究题的设置是基于文本,又高于文本,因此,无论是观点见解的形成还是运用知识进行分析,都要紧扣文本,联系社会现实,进行合情合理地探究阅读。

总之,高考现代文阅读探究题探索作品蕴含的民族心理和人文精神,探讨文本反映的人生价值和时代精神,发现矛盾,质疑解难。因此,在高考复习中要提高学生的探究能力,教师就要指导学生储备知识,夯实基础,指导学生在研读文本的基础上,明确探究题的探究任务,联系知识,提出见解,依从文本,联系现实,条分缕析,展现自己的思维,这样,学生才能在考场上取胜。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

高考现代文阅读之探究题备考

广州市第八十中学 朱佩琳

探究题是近年来高考语文试题中的出现的一种新题型。2007年,实行新课改的四省区在高考试卷现代文阅读的试题中开始设置探究题,对考生的探究能力进行考查。2008年,四省区又在探究题上迈出一大步,使得探究题成为了新课程高考试题的常模。下面就08年阅读试题中的探究题,谈自己的一些思考,以期对2009年高考现代文阅读的复习应考有所帮助。

一、高考考查探究题的意义

《普通高中语文新课程标准》中指出:“高中语文课程应进一步提高学生的语文素养,使学生具有较强的语文应用能力和一定的语文审美能力、探究能力,形成良好的思想道德素质和科学文化素质,为终身学习和有个性的发展奠定基础。”《2008年高考语文科考试大纲》将探究考点的能力层级定为F,明确指出:“探究:指探讨疑难问题,有所发现和创新,是在识记、理解和分析综合的基础上发展了的能力层级。”它还根据选考的不同内容,对“探究”作了更为细致的要求。文学类文本阅读的要求是:(1)从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴 ;(2)探讨作品蕴含的民族心理和人文精神;(3)对作品进行个性化阅读和有创意的解读。实用类文本阅读的要求是:(1)从不同的角度和层面发掘文本的深层意蕴;(2)探讨文本反映的人生价值和时代精神;(3)探究文本中的疑难问题,提出自己的见解。

可见,探究能力是学生语文素养的重要组成部分。高考语文通过设置探究题,来考查学生的探究能力,对学生的探讨问题,个性化地解决问题的能力作出评价。07年08年两年高考语文试卷都出现探究题,必定会对中学语文教学发挥积极的导向作用。

二、08年高考探究题的题型分析

2008年高考语文四省区现代文阅读题中共出现了六道探究题,探究文学类文本或实用类文本中某一方面的问题。

高考文本 省份 文学体裁 文章 探究要点

文学类 广东 小说 《河的第三条岸》 对作品进行个性化阅读和有创意的解读

江苏 小说 《侯银匠》 对作品进行个性化阅读和有创意的解读

山东 散文 《歌德之勺》 对作品进行个性化阅读和有创意的解读

全国卷Ⅲ 小说 《二十年以后》 对作品进行个性化阅读和有创意的解读、从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴

实用类 山东 传记 《我所认识的梁漱溟》 探究文本中的疑难问题,提出自己的见解

全国卷Ⅲ 传记 《盛宣怀的教育思想和办学实践》 对作品进行个性化阅读和有创意的解读、从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴

从赋分上来看,这些探究题赋分大多为6分,“全国卷Ⅲ”更高达8分,表明了高考对考生的探究能力的关注。从文学体裁上看,多选用“文学类文本阅读”中的小说和“实用类文本阅读”中的传记来设置探究题,“文学类文本阅读”与“实用类文本阅读”的探究题考查的侧重点不同。“文学类文本阅读”侧重于探讨“对作品进行个性化阅读和有创意的解读”。“实用类文本阅读”侧重于“探究文本中的疑难问题,提出自己的见解” 和“对作品进行个性化阅读和有创意的解读”。这六道探究题设题方式灵活多变,题目的开放程度高,答案也具有不确定性,有利于考生在把握文本的基础上,针对题目的探究要求,在更广阔的空间中,进行个性思考,创造发挥。

三、探究题的高考备考

(一)审明探究任务

高考探究题虽然强调个性化地理解,鼓励创新思维,但不是无主题地发表自己的看法,它往往会先抛出一个问题,这个问题就指明了探究的任务。因此在备考中要加强训练学生的审题能力,使学生把准探究的指向。

从08年的探究题来看,出题大致有三种形式。

1.思考引路。

有的考题先引发学生对某个问题的思考,激发学生的思维,提出探究的任务。如江苏卷必考之文学类文本阅读《侯银匠》第15题:小说题为侯银匠,但写侯菊的文字多,请结合全文探究作者这样安排的理由。(6分)

题目首先就提示小说的主要人物是“侯银匠”,接着说“但写侯菊的文字多”,前后两句看似矛盾,出题者就此提出 “探究作者这样安排的理由”。结合全文看,作者这样安排显然是不矛盾的,而是巧妙地使用表现手法之后达到的效果。至此,学生明确了此题的探究任务,就可以从小说人物形象的突现,小说情节的巧妙安排,小说的内容,小说的主题,审美情趣等方面入手,探究小说的表现手法及其效果。

探究题中给出的思考,不是出题者有意为难学生,而是提示疑点,使得学生就疑遂生思,因思而深究。能先找到探究的问题,是进行探究的第一步。

2.提示引路。

有的考题给出一定的提示,让考生在此基础上完成探究的任务。如广东卷文学类文本阅读《河的第三条岸》第18题:有人说,“河的第三条岸”在现实中并不存在,它象征着“父亲”超越世俗的人生追求。如果这样,那么“我”对“父亲”的这种追求持何种态度?请联系全文,谈谈你的看法。(6分)

这是一篇具有现代主义色彩的作品,学生读解小说的主题时有一定的难度。出题者就在题目第一句给出了小说主题的一种理解,在此基础上提出问题,“‘我’对‘父亲’的这种追求持何种态度”,这是要求学生在把握文章主题的同时,要有创意对小说中的“父亲”形象及其行为做出评价。

又如山东卷选考文段:《歌德之勺》第22题:本文在写作上有何突出特色?请结合文本,谈谈它对你的写作有何启示。(6分)

题目先用一个问题提示文章的写作特色,就此提出探究文章的写作特色对写作实践的启示。

再看山东卷选考的另一个文段《我所认识的梁漱溟》第22题:作为一篇评传性文章,作者是从哪几个方面“认识”梁漱溟的?这样写对你的写作有何启示?(6分)

题目也是先用一个问题对“文本的某种特色作深度思考和判断”,在此基础上进行进一步地探究对写作的启示。

3.思路引路。

有的考题给出几种对问题理解的思路,明确地指明了探究的任务。

如全国卷Ⅲ文学类文本阅读《二十年以后》第14题:小说描写了警察吉米和通缉犯鲍勃“二十年以后”赴约的故事,在“情与法”的冲突中,两个人都面临艰难的抉择。有人说鲍勃值得同情,有人说他罪有应得;有人说吉米忠于职守,有人说他背叛了友谊。你的看法呢?请就你认同的一种观点加以探究。(8分)

全国卷Ⅲ实用类文本阅读《盛宣怀的教育思想和办学实践》第18题:盛宣怀办学成功的主要原因,有人认为是他有丰富的办学经验,有人认为是他教育思想先进,有人认为是他经济实力强,有人认为是李鸿章的培植。你的看法呢?请就你认同的一种原因进行探究。(8分)

这两道题为了让学生明确探究的话题和内容,题目中反复地出现了“有人说”“有人认为”等明显的提示语,告诉学生解答问题的几个角度、思路,探究的重点就落在学生选择角度、思路之后如何准确地选用材料自圆其说。

审清题目要求,明确探究任务,有利于考生在探究时形成自己独特的观点,并且不会离题千里。

(二)联系知识探究

从08年高考探究题探究的任务来看,主要集中在探究作品的形象,作品的主要表现手法,作品的社会价值、审美价值等几个方面。答题时应迅速地搜索相关的知识,为进一步的探究提供知识方面的支持和依据。因此,在备考时要充分地储备知识,并进行梳理,如复习文章的谋篇布局,鉴赏人物形象和作品主题,实用类文本选材的特色,作品的社会价值、审美价值,文学常识等方面的知识。学生还要熟知常见的表现手法方面的知识,如修辞方法(如比喻、拟人、夸张等),表达方式(记叙、议论、描写、抒情、说明),文艺表现方法(如赋、比、兴、衬托、以小见大、铺垫等)。这样,在考场碰到实际的探究问题,才能自如地调动平时的积累,进行探究。

如江苏卷的第15题探究小说的表现手法,本题涉及烘托手法,正侧面描写,实虚结合等,答题就可以从表现手法的运用及其效果,提出自己个性化的解读。因此,这道题可以这样答:①小说的主旨是表现侯银匠,侯家父女相依为命,侯菊继承了父亲的精细、勤劳等品质,写侯菊就是表现侯银匠。②小说的主旨是表现侯银匠,女儿出嫁是他生活中的大事,更多描写此时此刻的情景,重点突出,可以避免平铺直叙。③小说的主旨是表现侯银匠,作者截取侯菊出嫁前后的片段,正面描写侯菊,间接烘托出侯银匠的人生况味。④小说的主旨是表现侯银匠,作者实写侯菊,暗写侯银匠,以有形写无形,更有情趣。⑤小说的主旨是表现侯银匠,更多描写女儿出嫁前后的情景,在人物关系中深刻表现中国传统的人情美、人性美,意味深长。

又如全国卷Ⅲ文学类文本阅读《二十年以后》第14题,探究小说的人物形象——警察吉米和通缉犯鲍勃,学生要调动鉴赏小说人物形象的方法,从小说的情节入手,就能使本题的探究落到实处。

因此,学生面对探究任务,需要调动平时积累的知识资源,自主运用知识,对问题进行理解领悟,分析概括,才能进行较深、较广的探究。

(三)依从文本探究

探究能力最主要的表现是发现和创新。因此,学生在答探究题时,应尽量多角度、多层次地发现和挖掘答题点。但是,任何阅读都要有文本意识,不能够跳离文本。学生面对的探究题是针对文本中的某一个问题,某一个方面提出探究任务,那么在探究时不能完全个性化解读,也不能脱离文本架空分析。学生探究得来的观点来源文本,用于支撑观点的论据同样来自文本。答题时采用“述评结合”的方法,做到“述”和“评”相结合,才能有理有据地表达探究的结果。

如广东卷第15题,学生答题时,要紧扣文章主题,抓住文本的情节,理清“我”对“父亲”的理解的心理发展过程和“父亲”人物形象特征,再联系社会现实,结合社会现实的分析对“父亲”那种超越世俗行为做出评价,才能得出答案:如果说“河的第三条岸”是“父亲”超越世俗的人生追求,“我”对“父亲”的人生追求并不理解,因此对“父亲”坚定执着的非世俗行为持复杂的矛盾态度。最初,“我”对“父亲”的行为感到“无畏和兴奋”,随着时间的推移,又对他变为关切和同情。当全家人都走后,“我”在漫长的守侯中,既渴望拯救“父亲”,又深感惘然和恐惧。

又如山东卷选考文段:《歌德之勺》)22、本文在写作上有何突出特色?请结合文本,谈谈它对你的写作有何启示。(6分)

此题在进行个性化的阅读和有创意的解读时,要立足自我,感悟和体验文本,独立思考,提出自己的见解,写出符合题目要求的答案:主要是以小见大的手法。启示主要有两点。①要善于观察,注意从日常生活中的具体事物,寻找最佳的切入点。如本文对歌德故居中的炊勺的发现。②要精于思考,学会从具体事物中发现和发掘深刻的意蕴,就像作者从炊勺中看到了歌德的非同一般一样。

探究题的设置是基于文本,又高于文本,因此,无论是观点见解的形成还是运用知识进行分析,都要紧扣文本,联系社会现实,进行合情合理地探究阅读。

总之,高考现代文阅读探究题探索作品蕴含的民族心理和人文精神,探讨文本反映的人生价值和时代精神,发现矛盾,质疑解难。因此,在高考复习中要提高学生的探究能力,教师就要指导学生储备知识,夯实基础,指导学生在研读文本的基础上,明确探究题的探究任务,联系知识,提出见解,依从文本,联系现实,条分缕析,展现自己的思维,这样,学生才能在考场上取胜。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录