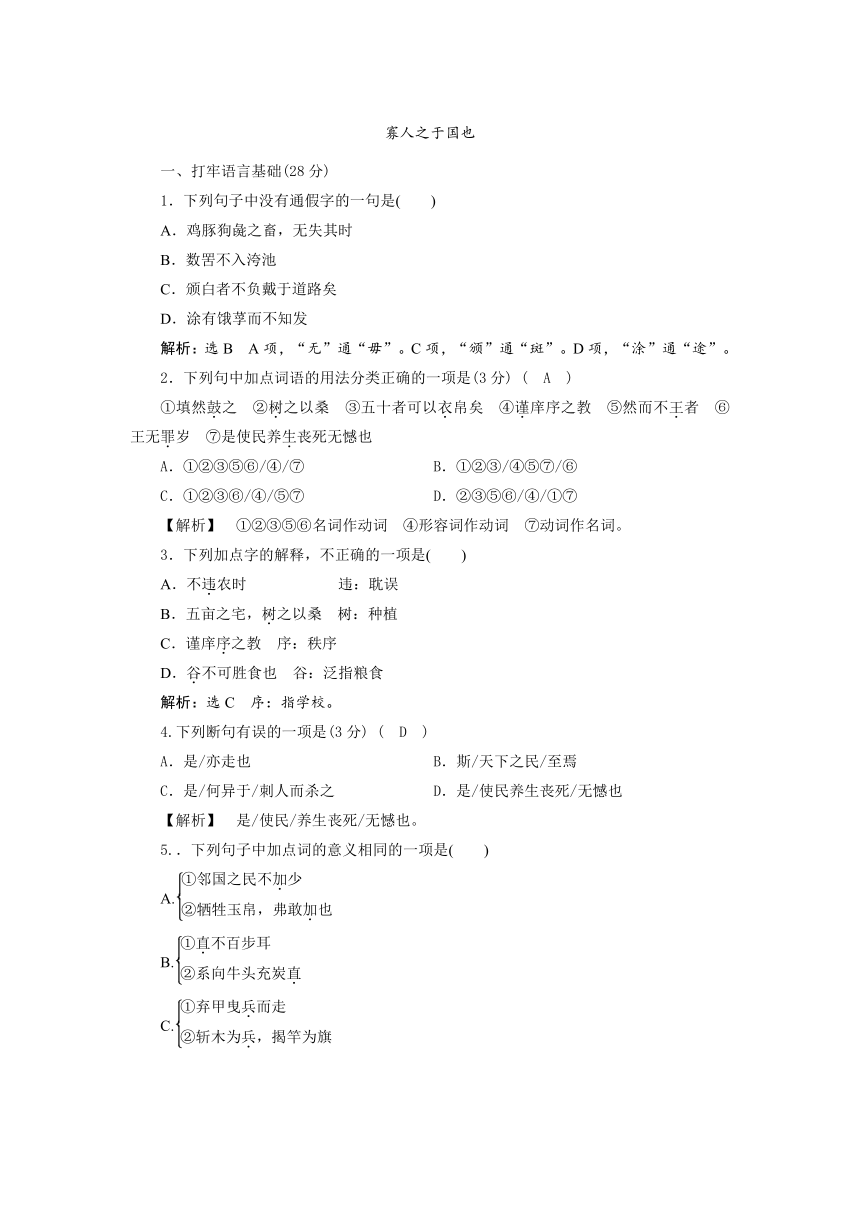

2018-2019学年高二语文人教版必修三同步检测:(8)《寡人之于国也》

文档属性

| 名称 | 2018-2019学年高二语文人教版必修三同步检测:(8)《寡人之于国也》 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-09-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

寡人之于国也

一、打牢语言基础(28分)

1.下列句子中没有通假字的一句是( )

A.鸡豚狗彘之畜,无失其时

B.数罟不入洿池

C.颁白者不负戴于道路矣

D.涂有饿莩而不知发

解析:选B A项,“无”通“毋”。C项,“颁”通“斑”。D项,“涂”通“途”。

2.下列句中加点词语的用法分类正确的一项是(3分) ( A )

①填然鼓之 ②树之以桑 ③五十者可以衣帛矣 ④谨庠序之教 ⑤然而不王者 ⑥王无罪岁 ⑦是使民养生丧死无憾也

A.①②③⑤⑥/④/⑦ B.①②③/④⑤⑦/⑥

C.①②③⑥/④/⑤⑦ D.②③⑤⑥/④/①⑦

【解析】 ①②③⑤⑥名词作动词 ④形容词作动词 ⑦动词作名词。

3.下列加点字的解释,不正确的一项是( )

A.不违农时 违:耽误

B.五亩之宅,树之以桑 树:种植

C.谨庠序之教 序:秩序

D.谷不可胜食也 谷:泛指粮食

解析:选C 序:指学校。

4.下列断句有误的一项是(3分) ( D )

A.是/亦走也 B.斯/天下之民/至焉

C.是/何异于/刺人而杀之 D.是/使民养生丧死/无憾也

【解析】 是/使民/养生丧死/无憾也。

5..下列句子中加点词的意义相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选C A项,加:①更;②夸大。B项,直:①只是、不过;②通“值”,价钱。C项,兵:兵器。D项,胜:①尽;②超过,胜过。

6.下列句子和例句句式相同的一项是(3分) ( D )

例:颁白者不负戴于道路矣

A.非我也,岁也。 B.然而不王者,未之有也。

C.鸡豚狗彘之畜。 D.是何异于刺人而杀之。

【解析】 A.判断句; BC宾语前置;D.介宾结构后置。

7.下列句子中,加点的词语与现代汉语意义相同的一项是( )

A.是使民养生丧死无憾也

B.则无望民之多于邻国也

C.然而不王者,未之有也

D.七十者可以食肉矣

解析:选D D项,“可以”,意思是“能够”。古今同义。A项,养生,古义:供养活着的人。今义:保养身体。B项,无望,古义:不要希望。今义:没有希望。C项,然而,古义:为两个词,“然”是代词,这样;“而”是连词,却。今义:为一个词,用在句子开头表转折。

8.下列文学常识表述错误的一项是(3分) ( A )

A.孟子(前372-前289年),名轲,字子舆,战国时邹(现山东邹县东南)人。儒家学派的代表人物,曾受业于孔伋(孔子的孙子)的再传弟子。

B.孟子30岁左右收徒讲学。44岁开始周游列国,晚年回到家乡讲学著述,直到去世。后世统治者都把他作为尊崇的偶像,元文宗时封他为“亚圣”。

C.《孟子》共七篇,由孟轲及其弟子编成,分别为《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》。各章又都分为上下两篇,涉及政治活动、政治学说以及哲学、伦理、教育思想等。

D.南宋时,朱熹把《孟子》与《礼记》中的《大学》《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

【解析】 孟子是孔伋的再传弟子。

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《寡人之于国也》中孟子与梁惠王的对话展开之初,梁惠王的疑问是:“ , ?”

(2)《寡人之于国也》中孟子实行“王道”或“仁政”的措施中,表现渔业方面的措施和结果的句子是:“ , 。”

(3)《寡人之于国也》中孟子实行“仁政”的措施中,表现林业方面的措施和结果的句子是:“ , 。”

答案:(1)寡人之民不加多 何也

(2)数罟不入洿池 鱼鳖不可胜食也

(3)斧斤以时入山林 材木不可胜用也

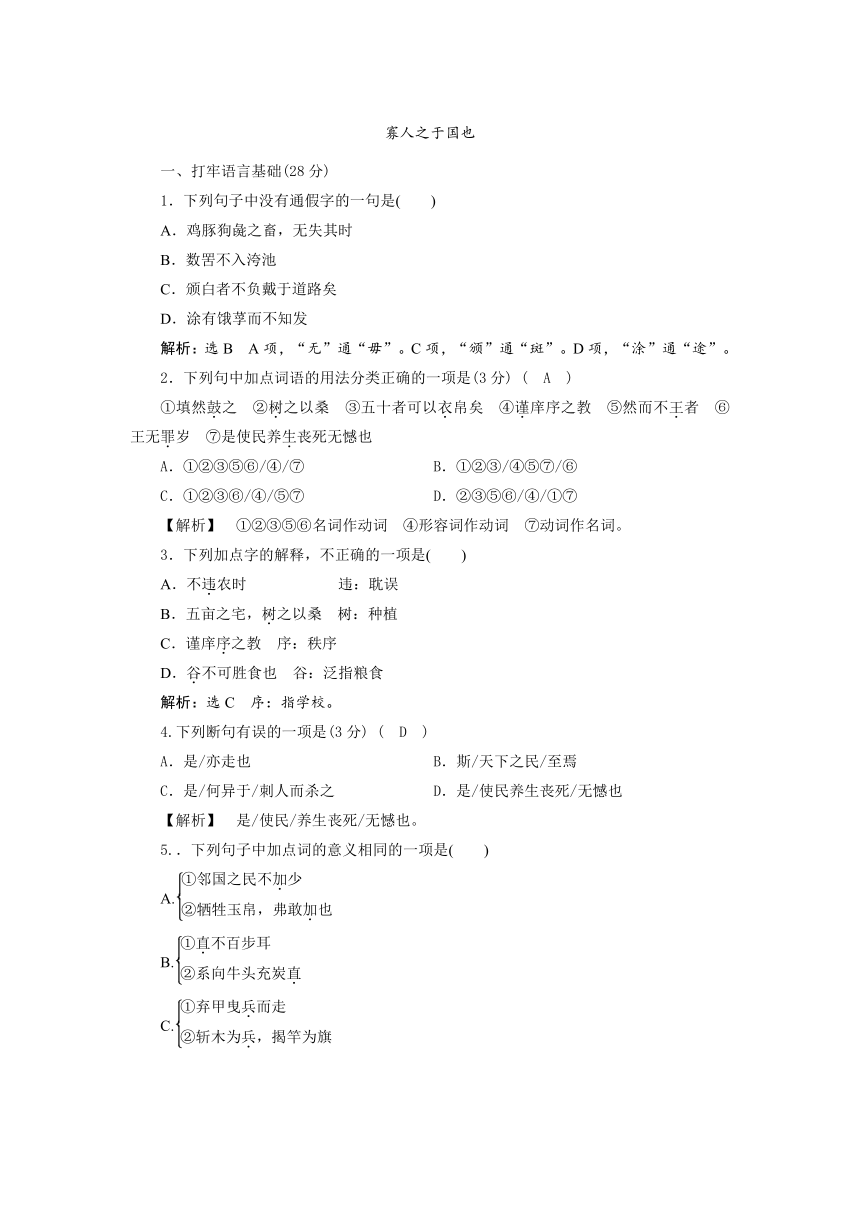

10.请把下列表格内容写成一段话,转述给未看到的同学。要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过90字。(5分)

“孟子儒学班”夏令营招生计划及安排

期数

名额限制

报名截止时间

营训时间

第一期

20人

7月1日

7月2日-7日

第二期

20人

7月8日

7月9日-14日

第三期

20人

7月15日

7月16日-21日

第四期

20人

7月22日

7月23日-28日

第五期

20人

7月29日

7月30日-8月4日

备注:如遇到特殊情况想提前或滞后参加的可随到随学。

答:“孟子儒学班”夏令营共举办五期,每期限额20人,每七天举办一期。第一期报名截止时间是7月1日,营训在第二天开始,为时六天。如遇特殊情况想提前参加的可随到随学。

【解析】 图文转换的题目主要是概括图文反应的内容,针对反应的内容提出自己的建议等类型的题目,答题时注意搞清图表的要素之间的关系。“孟子儒学班”夏令营共举办五期,每期限额20人,每七天举办一期。

11.以孟子的“民本”思想为话题,仿照所给句子的句式特点,在横线上续写一个句子。

屈原流落汨罗江,心怀楚国,吟唱“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”;杜甫颠沛流离,心怀苍生,高歌“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”;

。

解析:本题考查仿写语句的能力。孟子“民本”思想的核心是施行“仁政”,他高呼“民为贵,社稷次之,君为轻”,游说于诸侯国。将此内容依照所给句子的句式特点进行组织即可。

参考答案:孟子游说诸侯,心系黎民,高喊“民为贵,社稷次之,君为轻”

12.下面文段有三处推断存在问题,请参照①的方式,说明另外两处问题。(5分)

随着人工智能技术的发展,人工智能产品的用途和市场也渐渐变得广泛。如果有机会,我也会选择在这一领域发展。因为只有选择这一领域才能拥有更好的发展前景,激发创新意识,而有了创新意识,定能创造出更好的人工智能产品,将来也一定能为国家做出巨大的贡献。

①不是只有选择这一领域才能拥有更好的发展前景。

②不是有了创新意识,就一定能创造出更好的人工智能产品。

③不是有了创新意识,就一定能为国家做出巨大贡献。

13.文中有“数罟不入洿池”的话,《史记》中也有“网开一面”的说法,合理利用自然资源,不滥采滥伐,与自然和谐相处,已成为世界各国的共识。请针对这一共识写一条公益广告语。要求主题鲜明,形式工整,20字以内。

答:

参考答案:呵护环境,取用有度;持续发展,希望无限。

二、提高阅读能力(19分)

阅读下面的文章,完成后面题目。

桓公问治民于管子①。管子对曰:“凡牧民者,必知其疾,而忧之以德,勿惧以罪,勿止以力。慎此四者,足以治民也。”桓公曰:“善。勿已。如是,又何以行之?”管仲对曰:“质信极仁,严以有礼,慎此四者,所以行之也。”桓公曰:“请闻其说。”管仲对曰:“信也者,民信之;仁也者,民怀之;严也者,民畏之;礼也者,民美之。语曰:泽命不渝,信也;非其所欲,勿施于人,仁也;坚中外正,严也;质信以让,礼也。”桓公曰:“善哉!”

桓公又问曰:“寡人欲修政以干时②于天下,其可乎?”管子对曰:“可。”公曰:“安始而可?”管子对曰:“始于爱民。”公曰:“爱民之道奈何?”管子对曰:“公修公族,家修家族,使相连以事,相及以禄,则民相亲矣。放旧罪,修旧宗,立无后,则民殖矣。省刑罚,薄赋敛,则民富矣。乡建贤士,使教于国,则民有礼矣。出令不改,则民正矣。此爱民之道也。”

桓公在位,管仲、隰朋见。立有间,有二鸿飞而过之。桓公叹曰:“仲父,今彼鸿鹄,有时而南,有时而北,有时而往,有时而来,四方无远,所欲至而至焉。非唯有羽翼之故,是以能通其意于天下乎?”管仲、隰朋不对。桓公曰:“二子何故不对?”管子对曰:“君有霸王之心,而夷吾非霸王之臣也,是以不敢对。”桓公曰:“仲父胡为然?盍不当言,寡人岂有乡乎?寡人之有仲父也,犹飞鸿之有羽翼也,若济大水有舟楫也。仲父不一言教寡人,寡人之有耳,将安闻道而得度哉?”管子对曰:“君若将欲霸王、举大事乎?则必从其本事矣。”桓公变躬迁席,拱手而问曰:“敢问何谓其本?”管子曰:“齐国百姓,公之本也。人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险,人甚伤劳而上举事不时。公轻其税敛则人不忧饥,缓其刑政则人不惧死,举事以时则人不伤劳。”桓公曰:“寡人闻仲父之言此三者,闻命矣,不敢擅也,将荐之先君。”于是令百官有司,削方墨笔。明日,皆朝于太庙之门,朝定令于百吏。使税者百一钟,孤幼不刑,泽梁时纵,关讥而不征,市书而不赋,近者示之以忠信,远者示之以礼义。行此数年,而民归之如流水。

(节选自《管子》,《四部丛刊》本,有删改)

注:①管子:名仲,字夷吾,齐国国相。②干时:谋求定时会盟诸侯。

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( B )

A.勿已。如是,又何以行之 已:停止

B.泽命不渝,信也 渝:坚持

C.公修公族,家修家族 修:治理

D.若济大水有舟楫也 济:渡过

【解析】 渝:改变,违背。

10.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是(3分)( C )

A.是以能通其意于天下乎 故燕王欲结于君

B.拱手而问曰 朝济而夕设版焉

C.缓其刑政则人不惧死 三人行则必有我师

D.寡人闻仲父之言此三者 孔子云:何陋之有

【解析】 C.都表假设;A.表地点,在;表对象,和;B.表修饰;表转折;D.主谓之间;提宾标志。

11.对原文有关内容的理解和分析,下列表述不正确的一项是(3分)( C )

A.“信”“仁”“严”“礼”是为政的重要原则,也就是国君要对百姓讲究信用,施行仁爱,严肃法纪,提倡礼义。

B.齐桓公想通过修明政事,提高齐国的政治地位,达到会盟诸侯的目的,因此他希望得到管仲的认可和辅佐。

C.对于桓公称霸天下的想法,管仲采取以退为进的策略,明确表达了反对意见,并表明了自己的政治主张。

D.齐桓公有抱负,能纳谏,接受了管仲的民本思想,并采取相应的措施,得到了四方百姓的拥护。

【解析】 管仲对桓公称霸天下的想法并没有“明确表达了反对意见”,而是提出了如何称霸天下的政治主张。

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)勿惧以罪,勿止以力。(5分)

译文:(治理百姓的人)不要用刑罚让百姓害怕,不要用强力禁止。

(2)出令不改,则民正矣。(5分)

译文:(国君)发出的政令不随意更改,那么百姓就会走上正轨。

【参考译文】

桓公问管仲如何治理百姓。管仲回答说:“凡治理人民,必须知其疾苦,厚施德惠,(治理百姓的人)不要用刑罚让百姓害怕,不要用强力禁止。注意这四点,就可以治理好了。”桓公说:“好。不要停止。既然如此,又该怎样具体实行呢?”管仲回答说:“诚信而极仁,严肃而有礼,认真注意这四点,就可以实行。”桓公说:“请详细加以说明。”管仲回答说:“守信用,人民就相信;行仁政,人民就感怀;严肃,人民就敬畏;有礼,人民就赞美。常语说:舍掉性命而不肯食言,就是信;不是他所想要的不强加于人,就是仁;内心坚定而仪表端正,就是严;诚信而谦让,就是礼。”桓公说:“好啊!”

桓公又问道:“我想修明政事以谋求定时会盟天下,可以做到么?”管子回答说:“可以。”桓公说:“从哪里做起呢?”管子回答说:“从爱民做起。”桓公说:“爱民之道如何?”管子回答说:“诸侯治理好自己的国家,卿大夫治理好自己的领地,使他们事业互相关连,俸禄互相补助,人民就相亲了。宽放旧罪,救助旧宗,为无后者立嗣,人口就增殖了。减少刑罚,少收赋税,人民就富裕了。各乡选用贤士,使之施教于国,人民就有礼了。(国君)发出的政令不随便更改,那么百姓就会走上正轨。这些就是爱民之道。”

桓公坐在座位上,管仲、隰朋觐见。站了一会儿,有两只鸿雁飞过。桓公叹息说:“仲父,那些鸿雁,时而南飞,时而北飞,时而去,时而来,不论四方多远,愿到哪里就到哪里。是不是因为它们生有羽翼,所以才能把它们的意向通达于天下呢?”管仲和隰朋都没有回答。桓公说:“你们两位为什么都不回答?”管子回答说:“君上您有成就霸王之业的心愿,而我则不是成就霸王之业的大臣,所以不敢回答。”桓公说:“仲父何必这样自谦?为什么不进直言,使我有个方向呢?我有仲父,就像飞鸿有羽翼,过河有船只一样。仲父不发一言教导我,我虽然有两只耳朵,又怎么听到治国之道和学得治国的法度呢?”管子回答说:“您想要称霸诸侯、成就一番大事吗?那么就一定要从它的根本事情做起。”桓公在坐席上挺直身子,向前挪了挪,拱手而发问说:“敢问什么是它的根本?”管子回答说:“齐国百姓,便是它的根本。百姓很怕饥饿,而当前收税很重;百姓很怕死罪,而当前刑政严酷;百姓很怕劳役,而上位的人不顾农时,随意征发民夫。您若能轻征赋税,百姓就不必忧虑饥饿;宽缓刑政,百姓就不害怕死罪;能根据时令,坚持在农闲时兴役,百姓就不愁劳役了。”桓公说:“我听到仲父说的这三点,算是懂得了,我不敢私听这些话,要告诉给先君才行。”于是命令百官有司,削好木板并备好墨笔。第二天,众人都在太庙的门庭朝见,为百官确立了法令。使纳税者只出百分之一,孤幼不准处刑,水泽按时开放,关卡只查问而不征税,市场只书契而不深税,对近处示以忠信,对远处示以礼义。这样实行了几年,人民竟好像流水一样归附。

一、打牢语言基础(28分)

1.下列句子中没有通假字的一句是( )

A.鸡豚狗彘之畜,无失其时

B.数罟不入洿池

C.颁白者不负戴于道路矣

D.涂有饿莩而不知发

解析:选B A项,“无”通“毋”。C项,“颁”通“斑”。D项,“涂”通“途”。

2.下列句中加点词语的用法分类正确的一项是(3分) ( A )

①填然鼓之 ②树之以桑 ③五十者可以衣帛矣 ④谨庠序之教 ⑤然而不王者 ⑥王无罪岁 ⑦是使民养生丧死无憾也

A.①②③⑤⑥/④/⑦ B.①②③/④⑤⑦/⑥

C.①②③⑥/④/⑤⑦ D.②③⑤⑥/④/①⑦

【解析】 ①②③⑤⑥名词作动词 ④形容词作动词 ⑦动词作名词。

3.下列加点字的解释,不正确的一项是( )

A.不违农时 违:耽误

B.五亩之宅,树之以桑 树:种植

C.谨庠序之教 序:秩序

D.谷不可胜食也 谷:泛指粮食

解析:选C 序:指学校。

4.下列断句有误的一项是(3分) ( D )

A.是/亦走也 B.斯/天下之民/至焉

C.是/何异于/刺人而杀之 D.是/使民养生丧死/无憾也

【解析】 是/使民/养生丧死/无憾也。

5..下列句子中加点词的意义相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

解析:选C A项,加:①更;②夸大。B项,直:①只是、不过;②通“值”,价钱。C项,兵:兵器。D项,胜:①尽;②超过,胜过。

6.下列句子和例句句式相同的一项是(3分) ( D )

例:颁白者不负戴于道路矣

A.非我也,岁也。 B.然而不王者,未之有也。

C.鸡豚狗彘之畜。 D.是何异于刺人而杀之。

【解析】 A.判断句; BC宾语前置;D.介宾结构后置。

7.下列句子中,加点的词语与现代汉语意义相同的一项是( )

A.是使民养生丧死无憾也

B.则无望民之多于邻国也

C.然而不王者,未之有也

D.七十者可以食肉矣

解析:选D D项,“可以”,意思是“能够”。古今同义。A项,养生,古义:供养活着的人。今义:保养身体。B项,无望,古义:不要希望。今义:没有希望。C项,然而,古义:为两个词,“然”是代词,这样;“而”是连词,却。今义:为一个词,用在句子开头表转折。

8.下列文学常识表述错误的一项是(3分) ( A )

A.孟子(前372-前289年),名轲,字子舆,战国时邹(现山东邹县东南)人。儒家学派的代表人物,曾受业于孔伋(孔子的孙子)的再传弟子。

B.孟子30岁左右收徒讲学。44岁开始周游列国,晚年回到家乡讲学著述,直到去世。后世统治者都把他作为尊崇的偶像,元文宗时封他为“亚圣”。

C.《孟子》共七篇,由孟轲及其弟子编成,分别为《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》。各章又都分为上下两篇,涉及政治活动、政治学说以及哲学、伦理、教育思想等。

D.南宋时,朱熹把《孟子》与《礼记》中的《大学》《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

【解析】 孟子是孔伋的再传弟子。

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《寡人之于国也》中孟子与梁惠王的对话展开之初,梁惠王的疑问是:“ , ?”

(2)《寡人之于国也》中孟子实行“王道”或“仁政”的措施中,表现渔业方面的措施和结果的句子是:“ , 。”

(3)《寡人之于国也》中孟子实行“仁政”的措施中,表现林业方面的措施和结果的句子是:“ , 。”

答案:(1)寡人之民不加多 何也

(2)数罟不入洿池 鱼鳖不可胜食也

(3)斧斤以时入山林 材木不可胜用也

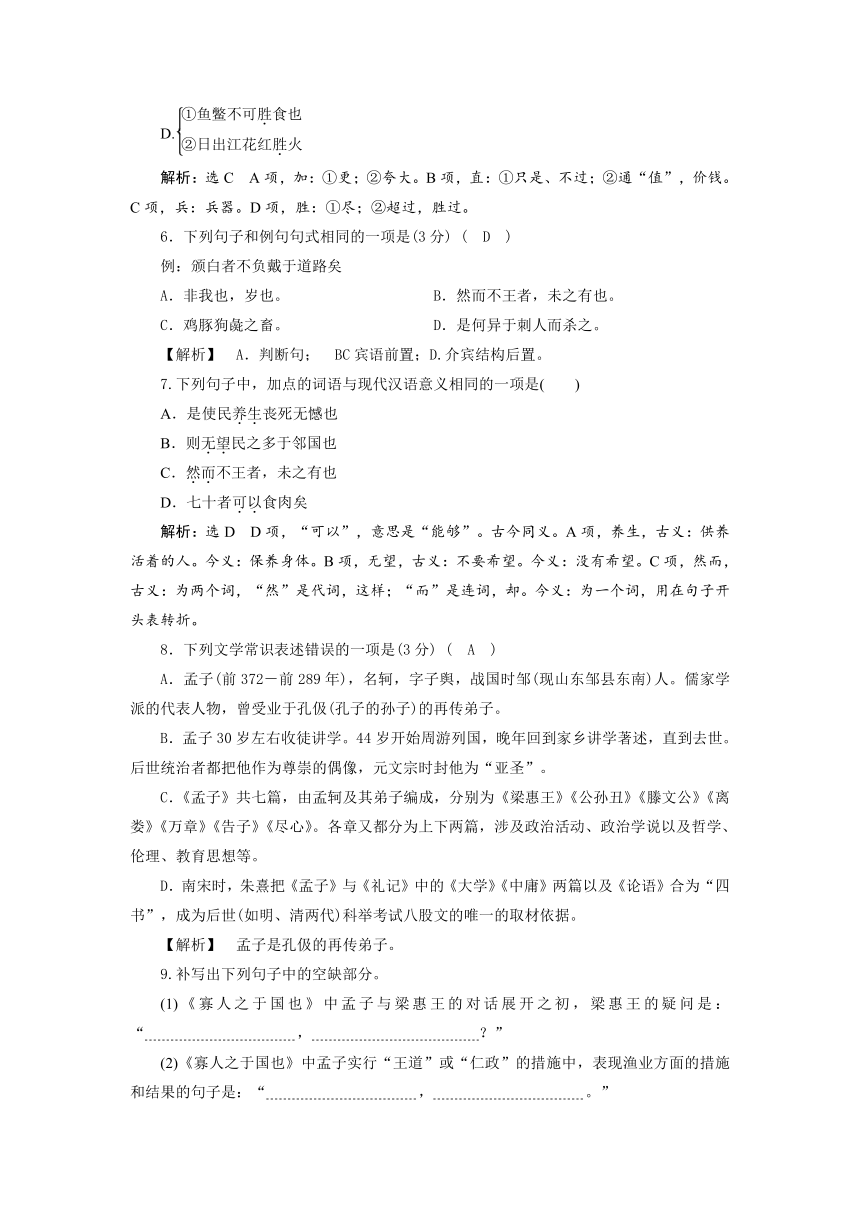

10.请把下列表格内容写成一段话,转述给未看到的同学。要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过90字。(5分)

“孟子儒学班”夏令营招生计划及安排

期数

名额限制

报名截止时间

营训时间

第一期

20人

7月1日

7月2日-7日

第二期

20人

7月8日

7月9日-14日

第三期

20人

7月15日

7月16日-21日

第四期

20人

7月22日

7月23日-28日

第五期

20人

7月29日

7月30日-8月4日

备注:如遇到特殊情况想提前或滞后参加的可随到随学。

答:“孟子儒学班”夏令营共举办五期,每期限额20人,每七天举办一期。第一期报名截止时间是7月1日,营训在第二天开始,为时六天。如遇特殊情况想提前参加的可随到随学。

【解析】 图文转换的题目主要是概括图文反应的内容,针对反应的内容提出自己的建议等类型的题目,答题时注意搞清图表的要素之间的关系。“孟子儒学班”夏令营共举办五期,每期限额20人,每七天举办一期。

11.以孟子的“民本”思想为话题,仿照所给句子的句式特点,在横线上续写一个句子。

屈原流落汨罗江,心怀楚国,吟唱“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”;杜甫颠沛流离,心怀苍生,高歌“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”;

。

解析:本题考查仿写语句的能力。孟子“民本”思想的核心是施行“仁政”,他高呼“民为贵,社稷次之,君为轻”,游说于诸侯国。将此内容依照所给句子的句式特点进行组织即可。

参考答案:孟子游说诸侯,心系黎民,高喊“民为贵,社稷次之,君为轻”

12.下面文段有三处推断存在问题,请参照①的方式,说明另外两处问题。(5分)

随着人工智能技术的发展,人工智能产品的用途和市场也渐渐变得广泛。如果有机会,我也会选择在这一领域发展。因为只有选择这一领域才能拥有更好的发展前景,激发创新意识,而有了创新意识,定能创造出更好的人工智能产品,将来也一定能为国家做出巨大的贡献。

①不是只有选择这一领域才能拥有更好的发展前景。

②不是有了创新意识,就一定能创造出更好的人工智能产品。

③不是有了创新意识,就一定能为国家做出巨大贡献。

13.文中有“数罟不入洿池”的话,《史记》中也有“网开一面”的说法,合理利用自然资源,不滥采滥伐,与自然和谐相处,已成为世界各国的共识。请针对这一共识写一条公益广告语。要求主题鲜明,形式工整,20字以内。

答:

参考答案:呵护环境,取用有度;持续发展,希望无限。

二、提高阅读能力(19分)

阅读下面的文章,完成后面题目。

桓公问治民于管子①。管子对曰:“凡牧民者,必知其疾,而忧之以德,勿惧以罪,勿止以力。慎此四者,足以治民也。”桓公曰:“善。勿已。如是,又何以行之?”管仲对曰:“质信极仁,严以有礼,慎此四者,所以行之也。”桓公曰:“请闻其说。”管仲对曰:“信也者,民信之;仁也者,民怀之;严也者,民畏之;礼也者,民美之。语曰:泽命不渝,信也;非其所欲,勿施于人,仁也;坚中外正,严也;质信以让,礼也。”桓公曰:“善哉!”

桓公又问曰:“寡人欲修政以干时②于天下,其可乎?”管子对曰:“可。”公曰:“安始而可?”管子对曰:“始于爱民。”公曰:“爱民之道奈何?”管子对曰:“公修公族,家修家族,使相连以事,相及以禄,则民相亲矣。放旧罪,修旧宗,立无后,则民殖矣。省刑罚,薄赋敛,则民富矣。乡建贤士,使教于国,则民有礼矣。出令不改,则民正矣。此爱民之道也。”

桓公在位,管仲、隰朋见。立有间,有二鸿飞而过之。桓公叹曰:“仲父,今彼鸿鹄,有时而南,有时而北,有时而往,有时而来,四方无远,所欲至而至焉。非唯有羽翼之故,是以能通其意于天下乎?”管仲、隰朋不对。桓公曰:“二子何故不对?”管子对曰:“君有霸王之心,而夷吾非霸王之臣也,是以不敢对。”桓公曰:“仲父胡为然?盍不当言,寡人岂有乡乎?寡人之有仲父也,犹飞鸿之有羽翼也,若济大水有舟楫也。仲父不一言教寡人,寡人之有耳,将安闻道而得度哉?”管子对曰:“君若将欲霸王、举大事乎?则必从其本事矣。”桓公变躬迁席,拱手而问曰:“敢问何谓其本?”管子曰:“齐国百姓,公之本也。人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险,人甚伤劳而上举事不时。公轻其税敛则人不忧饥,缓其刑政则人不惧死,举事以时则人不伤劳。”桓公曰:“寡人闻仲父之言此三者,闻命矣,不敢擅也,将荐之先君。”于是令百官有司,削方墨笔。明日,皆朝于太庙之门,朝定令于百吏。使税者百一钟,孤幼不刑,泽梁时纵,关讥而不征,市书而不赋,近者示之以忠信,远者示之以礼义。行此数年,而民归之如流水。

(节选自《管子》,《四部丛刊》本,有删改)

注:①管子:名仲,字夷吾,齐国国相。②干时:谋求定时会盟诸侯。

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)( B )

A.勿已。如是,又何以行之 已:停止

B.泽命不渝,信也 渝:坚持

C.公修公族,家修家族 修:治理

D.若济大水有舟楫也 济:渡过

【解析】 渝:改变,违背。

10.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是(3分)( C )

A.是以能通其意于天下乎 故燕王欲结于君

B.拱手而问曰 朝济而夕设版焉

C.缓其刑政则人不惧死 三人行则必有我师

D.寡人闻仲父之言此三者 孔子云:何陋之有

【解析】 C.都表假设;A.表地点,在;表对象,和;B.表修饰;表转折;D.主谓之间;提宾标志。

11.对原文有关内容的理解和分析,下列表述不正确的一项是(3分)( C )

A.“信”“仁”“严”“礼”是为政的重要原则,也就是国君要对百姓讲究信用,施行仁爱,严肃法纪,提倡礼义。

B.齐桓公想通过修明政事,提高齐国的政治地位,达到会盟诸侯的目的,因此他希望得到管仲的认可和辅佐。

C.对于桓公称霸天下的想法,管仲采取以退为进的策略,明确表达了反对意见,并表明了自己的政治主张。

D.齐桓公有抱负,能纳谏,接受了管仲的民本思想,并采取相应的措施,得到了四方百姓的拥护。

【解析】 管仲对桓公称霸天下的想法并没有“明确表达了反对意见”,而是提出了如何称霸天下的政治主张。

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)勿惧以罪,勿止以力。(5分)

译文:(治理百姓的人)不要用刑罚让百姓害怕,不要用强力禁止。

(2)出令不改,则民正矣。(5分)

译文:(国君)发出的政令不随意更改,那么百姓就会走上正轨。

【参考译文】

桓公问管仲如何治理百姓。管仲回答说:“凡治理人民,必须知其疾苦,厚施德惠,(治理百姓的人)不要用刑罚让百姓害怕,不要用强力禁止。注意这四点,就可以治理好了。”桓公说:“好。不要停止。既然如此,又该怎样具体实行呢?”管仲回答说:“诚信而极仁,严肃而有礼,认真注意这四点,就可以实行。”桓公说:“请详细加以说明。”管仲回答说:“守信用,人民就相信;行仁政,人民就感怀;严肃,人民就敬畏;有礼,人民就赞美。常语说:舍掉性命而不肯食言,就是信;不是他所想要的不强加于人,就是仁;内心坚定而仪表端正,就是严;诚信而谦让,就是礼。”桓公说:“好啊!”

桓公又问道:“我想修明政事以谋求定时会盟天下,可以做到么?”管子回答说:“可以。”桓公说:“从哪里做起呢?”管子回答说:“从爱民做起。”桓公说:“爱民之道如何?”管子回答说:“诸侯治理好自己的国家,卿大夫治理好自己的领地,使他们事业互相关连,俸禄互相补助,人民就相亲了。宽放旧罪,救助旧宗,为无后者立嗣,人口就增殖了。减少刑罚,少收赋税,人民就富裕了。各乡选用贤士,使之施教于国,人民就有礼了。(国君)发出的政令不随便更改,那么百姓就会走上正轨。这些就是爱民之道。”

桓公坐在座位上,管仲、隰朋觐见。站了一会儿,有两只鸿雁飞过。桓公叹息说:“仲父,那些鸿雁,时而南飞,时而北飞,时而去,时而来,不论四方多远,愿到哪里就到哪里。是不是因为它们生有羽翼,所以才能把它们的意向通达于天下呢?”管仲和隰朋都没有回答。桓公说:“你们两位为什么都不回答?”管子回答说:“君上您有成就霸王之业的心愿,而我则不是成就霸王之业的大臣,所以不敢回答。”桓公说:“仲父何必这样自谦?为什么不进直言,使我有个方向呢?我有仲父,就像飞鸿有羽翼,过河有船只一样。仲父不发一言教导我,我虽然有两只耳朵,又怎么听到治国之道和学得治国的法度呢?”管子回答说:“您想要称霸诸侯、成就一番大事吗?那么就一定要从它的根本事情做起。”桓公在坐席上挺直身子,向前挪了挪,拱手而发问说:“敢问什么是它的根本?”管子回答说:“齐国百姓,便是它的根本。百姓很怕饥饿,而当前收税很重;百姓很怕死罪,而当前刑政严酷;百姓很怕劳役,而上位的人不顾农时,随意征发民夫。您若能轻征赋税,百姓就不必忧虑饥饿;宽缓刑政,百姓就不害怕死罪;能根据时令,坚持在农闲时兴役,百姓就不愁劳役了。”桓公说:“我听到仲父说的这三点,算是懂得了,我不敢私听这些话,要告诉给先君才行。”于是命令百官有司,削好木板并备好墨笔。第二天,众人都在太庙的门庭朝见,为百官确立了法令。使纳税者只出百分之一,孤幼不准处刑,水泽按时开放,关卡只查问而不征税,市场只书契而不深税,对近处示以忠信,对远处示以礼义。这样实行了几年,人民竟好像流水一样归附。