故都的秋 课件(32张ppt)

文档属性

| 名称 | 故都的秋 课件(32张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-09-29 21:23:38 | ||

图片预览

文档简介

秋风萧瑟天气凉 ,草木摇落露为霜.(曹丕<<燕歌行>>)

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

碧云天,黄叶地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。(王实甫《西厢记 长亭送别》

无端木叶萧萧下 ,更与愁人作雨声(陆游<<落叶>>)

霞与孤骛齐飞 ,秋水共长天一色.(王勃<<滕王阁序>>)

一年好景君须记 ,最是橙黄桔绿时.(苏轼<<赠刘景文>>)

教学目标

1、品味散文语言,赏析表现手法。

2、联系文中所写的五幅秋景,及有关秋的诗文,了解文章“景”与“情”和谐统一,以情驭景,以景显情的写作特点;体会作者在秋景中所寄托的感情。

诵读提示

本文是现代散文史上的名篇,感情浓厚,意味隽永,文辞优美 。朗读要声情并茂,抑扬顿挫,就像朗读者自己在抒发强烈、深厚的感情一样。一些优美的句段、精警的句段,最好能熟读成诵。美读是为了尽量读出作品的“原味”来,尽量与作者的心灵贴近,与作者感情产生共鸣。

诵读提示

“可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”,不妨试作简省:“可是,北国的秋却特别地来得清、静、悲凉。”稍作改动,意思一点没变,可意味、情味大变,可见作者用语的精心,在文章起始就定下一个浓重抒情的调子。

作者郁达夫介绍1/3

现代著名小说家,散文家。原名郁文,浙江富阳人,1896年12月7日生于一个知识分子家庭。三岁丧父, 1913年9月随长兄郁华赴日留学 ,1913年9月随长兄郁华赴日留学, 1921年6月,与郭沫若、成仿吾、张资平等人发起成立了创造社。小说《沉沦》为其代表作。

作者郁达夫介绍2/3

1922年3月《创造季刊》创刊,主编第1期。同年7月自东京帝国大学毕业后回国。小说《春风沉醉的晚上》,为我国现代文学史上最早表现工人形象的作品之一。先后在北京大学、武昌师大、广东大学任教。1933年后,由于白色恐怖的威胁,郁达夫避居杭州,写了大量的寄情山水,排遣郁闷的散文。

作者郁达夫介绍3/3

1938年12月携妻儿抵新加坡,曾被日军强迫任翻译七八个月之久,在此期间暗中保护和营救不少印尼群众和华侨。1945年9月日本投降后被日本宪兵秘密杀害,年50岁。

《故都的秋》写于68年前的1934年,选入中学语文课本也有六十年上下了。

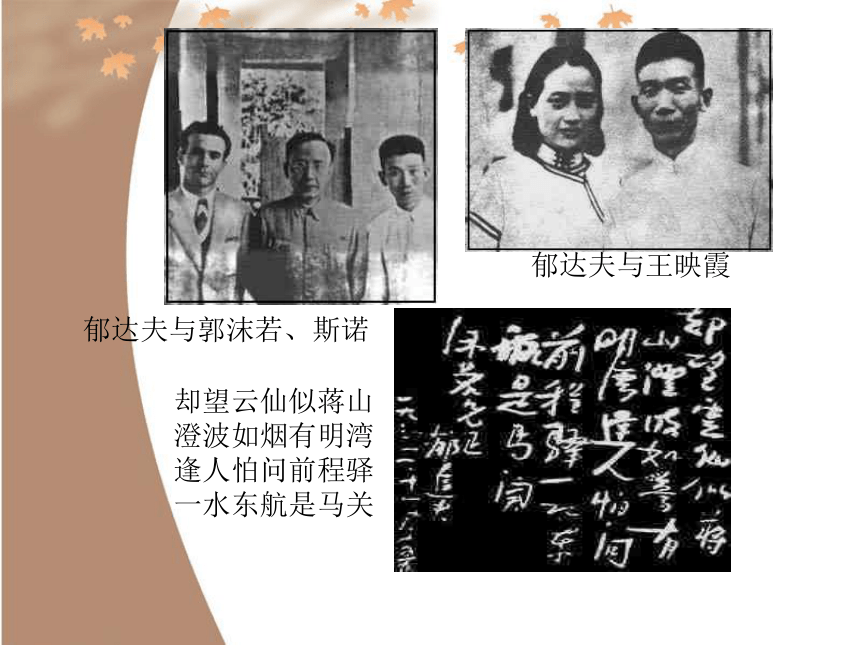

在日本名古屋第八高等学校求学时的郁达夫

却望云仙似蒋山 澄波如烟有明湾 逢人怕问前程驿 一水东航是马关

郁达夫的散文带有鲜明的自叙性质,发出的是带有强烈个性的自己的声音,篇篇洋溢着回肠荡气的诗的调子。充满了内热的、浓郁的、清新的情韵,热情坦白,豪不遮掩地表现了一个富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心境,展现出一幅幅感伤、忧郁而又秀丽、隽永的情景交融的画面。

背景:从1921年9月至1933年3月,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动,进行创作。1933年4月,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从上海移居杭州,撤退到隐逸恬适的山水之间,思想苦闷,创作枯淡,而这篇散文写于1934年,作者正处于苦闷时期。

“故都”两字指明描写的地点,含有深切的眷念之意,也暗含着一种文化底蕴;“秋”字确定描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。题目明确而又深沉。

题 旨

听录音,理思路,整体把握课文:

1、作者对北国之秋的总体感受是什么?南方之秋有何特点?作者对南方之秋的感受怎样?

2、哪些段落是写故都的秋景的?议论是哪些?

3、整理一下课文的结构

故都的秋色

可是啊,北国的秋,特别地

来得清,来得静,来得悲凉。

悲凉

关于“悲凉”:

在作者的心中,“悲凉”不仅是

故都赏景的心态,而是整个的人生

的感受。

课文为什么写“南国的秋”?

本文多次提到南国之秋,

其目的是为了“南”“北”对比,

以“南”衬“北”,突出了故都的

秋的浓度与特色。

理解句子:

“我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由…… ”

1、哪个字最能突出作者的心情?

赶

2、怎样的心情?

匆忙、急切、向往

课文倒数第二段“南国之秋”和“北国之秋”比较的句子如何理解,说明了什么?讨论

最 后一段所表达的感情与开头一段有什么不同?其作用是?

中间分写部分主要写了哪几种景物?议论的核心句是什么?(讨论)

深情眷恋

开头

急切向往

感情深化

推向高潮

结尾

2、江南之秋:看不饱、尝不透、玩不足

流露出对故都之秋的眷恋

总

括

五幅秋景图

秋 花

秋槐

秋蝉

秋雨

秋果

研读课文:

到底故都的那些秋景使作者急切向往、深情眷恋呢?

那么这五幅秋景图是分别侧重描写其哪个方面体现出“清、静、悲凉”特点的呢?是按照什么顺序写的?

五幅秋景图

秋 花

秋槐

秋蝉

秋雨

秋果

色

形

声

味

实

.

晨院秋景

(1)天空: 碧绿辽阔

(2)驯鸽:飞声

主观色彩: 清静、孤独、悲凉

(3)日光:一丝一丝

(4)牵牛花:蓝色白色佳

(秋草: 疏疏落落)

(5)一椽破屋

(6)破壁腰

色: 冷

声: 静

形: 细

景与情浑

故都秋的景物应该是丰富多彩的,作者为什么只选取了这几处景物来写呢?

秋花、秋雨等景物的清闲、幽静、落寞、衰弱,表面看是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影,是自然界的“客观色彩”与作家内心的“主观色彩”的自然融合。时代带给作家深远的忧虑和孤独者冷落之感的阴影使作者笔下的秋景笼上了一层主观感彩。

本文的“形” 、“神”是什么?形神的结合点是什么?

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷恋故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

结合点是“清、静、悲凉”等秋“味”。

文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋景图。

读罢全文,你认为作者是颂秋还是悲秋?

全文的基调是忧伤的、悲凉的。秋中有情的眷念,情中有秋的寂寞。

是一曲悲凉的颂歌。

特 色

烘托对比

情景交融

清新典雅

酣畅淋漓

(排比、节奏美)

“一语天然万古新,去掉豪华见纯真。”清水出芙蓉,闲笔出真情。《故都的秋》具备了这种风格,是当之无愧的。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

碧云天,黄叶地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。(王实甫《西厢记 长亭送别》

无端木叶萧萧下 ,更与愁人作雨声(陆游<<落叶>>)

霞与孤骛齐飞 ,秋水共长天一色.(王勃<<滕王阁序>>)

一年好景君须记 ,最是橙黄桔绿时.(苏轼<<赠刘景文>>)

教学目标

1、品味散文语言,赏析表现手法。

2、联系文中所写的五幅秋景,及有关秋的诗文,了解文章“景”与“情”和谐统一,以情驭景,以景显情的写作特点;体会作者在秋景中所寄托的感情。

诵读提示

本文是现代散文史上的名篇,感情浓厚,意味隽永,文辞优美 。朗读要声情并茂,抑扬顿挫,就像朗读者自己在抒发强烈、深厚的感情一样。一些优美的句段、精警的句段,最好能熟读成诵。美读是为了尽量读出作品的“原味”来,尽量与作者的心灵贴近,与作者感情产生共鸣。

诵读提示

“可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”,不妨试作简省:“可是,北国的秋却特别地来得清、静、悲凉。”稍作改动,意思一点没变,可意味、情味大变,可见作者用语的精心,在文章起始就定下一个浓重抒情的调子。

作者郁达夫介绍1/3

现代著名小说家,散文家。原名郁文,浙江富阳人,1896年12月7日生于一个知识分子家庭。三岁丧父, 1913年9月随长兄郁华赴日留学 ,1913年9月随长兄郁华赴日留学, 1921年6月,与郭沫若、成仿吾、张资平等人发起成立了创造社。小说《沉沦》为其代表作。

作者郁达夫介绍2/3

1922年3月《创造季刊》创刊,主编第1期。同年7月自东京帝国大学毕业后回国。小说《春风沉醉的晚上》,为我国现代文学史上最早表现工人形象的作品之一。先后在北京大学、武昌师大、广东大学任教。1933年后,由于白色恐怖的威胁,郁达夫避居杭州,写了大量的寄情山水,排遣郁闷的散文。

作者郁达夫介绍3/3

1938年12月携妻儿抵新加坡,曾被日军强迫任翻译七八个月之久,在此期间暗中保护和营救不少印尼群众和华侨。1945年9月日本投降后被日本宪兵秘密杀害,年50岁。

《故都的秋》写于68年前的1934年,选入中学语文课本也有六十年上下了。

在日本名古屋第八高等学校求学时的郁达夫

却望云仙似蒋山 澄波如烟有明湾 逢人怕问前程驿 一水东航是马关

郁达夫的散文带有鲜明的自叙性质,发出的是带有强烈个性的自己的声音,篇篇洋溢着回肠荡气的诗的调子。充满了内热的、浓郁的、清新的情韵,热情坦白,豪不遮掩地表现了一个富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心境,展现出一幅幅感伤、忧郁而又秀丽、隽永的情景交融的画面。

背景:从1921年9月至1933年3月,郁达夫曾用相当大的精力参加左翼文艺活动,进行创作。1933年4月,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从上海移居杭州,撤退到隐逸恬适的山水之间,思想苦闷,创作枯淡,而这篇散文写于1934年,作者正处于苦闷时期。

“故都”两字指明描写的地点,含有深切的眷念之意,也暗含着一种文化底蕴;“秋”字确定描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。题目明确而又深沉。

题 旨

听录音,理思路,整体把握课文:

1、作者对北国之秋的总体感受是什么?南方之秋有何特点?作者对南方之秋的感受怎样?

2、哪些段落是写故都的秋景的?议论是哪些?

3、整理一下课文的结构

故都的秋色

可是啊,北国的秋,特别地

来得清,来得静,来得悲凉。

悲凉

关于“悲凉”:

在作者的心中,“悲凉”不仅是

故都赏景的心态,而是整个的人生

的感受。

课文为什么写“南国的秋”?

本文多次提到南国之秋,

其目的是为了“南”“北”对比,

以“南”衬“北”,突出了故都的

秋的浓度与特色。

理解句子:

“我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由…… ”

1、哪个字最能突出作者的心情?

赶

2、怎样的心情?

匆忙、急切、向往

课文倒数第二段“南国之秋”和“北国之秋”比较的句子如何理解,说明了什么?讨论

最 后一段所表达的感情与开头一段有什么不同?其作用是?

中间分写部分主要写了哪几种景物?议论的核心句是什么?(讨论)

深情眷恋

开头

急切向往

感情深化

推向高潮

结尾

2、江南之秋:看不饱、尝不透、玩不足

流露出对故都之秋的眷恋

总

括

五幅秋景图

秋 花

秋槐

秋蝉

秋雨

秋果

研读课文:

到底故都的那些秋景使作者急切向往、深情眷恋呢?

那么这五幅秋景图是分别侧重描写其哪个方面体现出“清、静、悲凉”特点的呢?是按照什么顺序写的?

五幅秋景图

秋 花

秋槐

秋蝉

秋雨

秋果

色

形

声

味

实

.

晨院秋景

(1)天空: 碧绿辽阔

(2)驯鸽:飞声

主观色彩: 清静、孤独、悲凉

(3)日光:一丝一丝

(4)牵牛花:蓝色白色佳

(秋草: 疏疏落落)

(5)一椽破屋

(6)破壁腰

色: 冷

声: 静

形: 细

景与情浑

故都秋的景物应该是丰富多彩的,作者为什么只选取了这几处景物来写呢?

秋花、秋雨等景物的清闲、幽静、落寞、衰弱,表面看是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影,是自然界的“客观色彩”与作家内心的“主观色彩”的自然融合。时代带给作家深远的忧虑和孤独者冷落之感的阴影使作者笔下的秋景笼上了一层主观感彩。

本文的“形” 、“神”是什么?形神的结合点是什么?

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷恋故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

结合点是“清、静、悲凉”等秋“味”。

文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋景图。

读罢全文,你认为作者是颂秋还是悲秋?

全文的基调是忧伤的、悲凉的。秋中有情的眷念,情中有秋的寂寞。

是一曲悲凉的颂歌。

特 色

烘托对比

情景交融

清新典雅

酣畅淋漓

(排比、节奏美)

“一语天然万古新,去掉豪华见纯真。”清水出芙蓉,闲笔出真情。《故都的秋》具备了这种风格,是当之无愧的。