人教版数学五上解决问题教案(2课时)

图片预览

文档简介

5 解决问题

第1课时 购物问题

课时目标导航

购物问题。(教材第15页例8)

1.经历运用不同的方法解决超市购物问题的过程,体会用估算解决问题的简便性。

2.在解决有关小数计算的实际问题的过程中,体会小数乘法的应用价值。

重点:用估算解决问题。

难点:用不同方法解决同一问题。

一、情景引入

1.比较大小:

28.7×390 5.16×4.120

40×0.8240

提问:这几个算式需要算出来比较大小,还是通过估算可以直接比较大小?(估算)

二、学习新课

教学教材第15页例8。

(1)提问:从情境中知道哪些数学信息。

学生读题并汇报:从情境中知道,妈妈带了100元去购物,买了2袋大米,每袋30.6元,还买了0.8 kg肉,每千克26.5元。问题是求剩下的钱还够买一盒10元的鸡蛋吗,或者还够买一盒20元的鸡蛋吗。

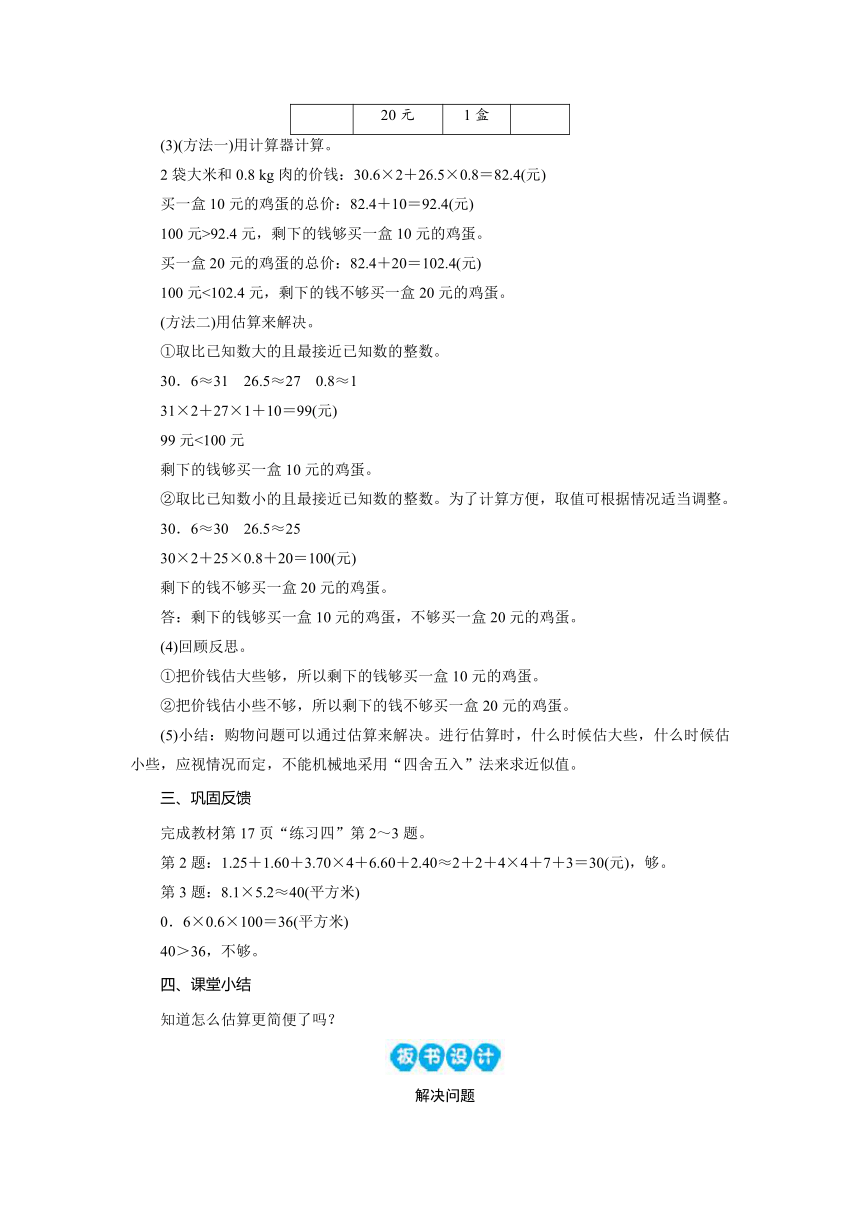

(2)引导学生列表整理如下:

单价

数量

总价

大米

30.6元

2袋

肉

26.5元

0.8 kg

鸡蛋

10元

1盒

20元

1盒

(3)(方法一)用计算器计算。

2袋大米和0.8 kg肉的价钱:30.6×2+26.5×0.8=82.4(元)

买一盒10元的鸡蛋的总价:82.4+10=92.4(元)

100元>92.4元,剩下的钱够买一盒10元的鸡蛋。

买一盒20元的鸡蛋的总价:82.4+20=102.4(元)

100元<102.4元,剩下的钱不够买一盒20元的鸡蛋。

(方法二)用估算来解决。

①取比已知数大的且最接近已知数的整数。

30.6≈31 26.5≈27 0.8≈1

31×2+27×1+10=99(元)

99元<100元

剩下的钱够买一盒10元的鸡蛋。

②取比已知数小的且最接近已知数的整数。为了计算方便,取值可根据情况适当调整。

30.6≈30 26.5≈25

30×2+25×0.8+20=100(元)

剩下的钱不够买一盒20元的鸡蛋。

答:剩下的钱够买一盒10元的鸡蛋,不够买一盒20元的鸡蛋。

(4)回顾反思。

①把价钱估大些够,所以剩下的钱够买一盒10元的鸡蛋。

②把价钱估小些不够,所以剩下的钱不够买一盒20元的鸡蛋。

(5)小结:购物问题可以通过估算来解决。进行估算时,什么时候估大些,什么时候估小些,应视情况而定,不能机械地采用“四舍五入”法来求近似值。

三、巩固反馈

完成教材第17页“练习四”第2~3题。

第2题:1.25+1.60+3.70×4+6.60+2.40≈2+2+4×4+7+3=30(元),够。

第3题:8.1×5.2≈40(平方米)

0.6×0.6×100=36(平方米)

40>36,不够。

四、课堂小结

知道怎么估算更简便了吗?

解决问题

例8

单价

数量

总价

大米

30.6

2

61.2

肉

26.5

0.8

21.2

鸡蛋

10

1

10

20

1

20

1.通过探索不同的解题思路,使学生体会到了小数的估算也是解决生活中实际问题的重要工具。

2.通过让学生用自己的话表述解答过程,逐步提高学生的概括能力。

备课资料参考

【例题】琪琪带200元去购物,给妈妈买了2瓶洗面奶,每瓶49.6元,给爸爸买了1支26.9元的钢笔,给弟弟买了0.94千克的糖果,每千克22.8元。请你估算一下琪琪剩下的钱够买一个50元的书包吗?

分析:通过分析题中的数据,可以取比已知数大且最接近已知数的整数,这样可以确定钱是否够用。

解答:49.6≈50 26.9≈27

0.94≈1 22.8≈23

50×2+27+23+50=200(元)

答:剩下的钱够买一个50元的书包。

解法归纳:要根据具体的数据来选择把数估大些,还是估小些,使运算过程更简便。

第2课时 打车问题

课时目标导航

打车问题。(教材第16页例9)

1.学会解决乘加、乘减实际问题的方法,掌握乘加、乘减的运算顺序,并能准确的进行计算。

2.在解决实际问题的过程中,体会小数乘法的应用价值。

重点:有关乘加、乘减的实际问题。

难点:掌握乘加、乘减的运算顺序,并能准确的进行计算。

一、情景引入

这些题含有什么运算,该怎样计算?

28×2+15 45×3-26

明确:先算乘法,再算加减法。

如果我们把上面这些整数连乘、乘加、乘减题稍做修改,改成小数乘加、乘减题,运算顺序会改变吗?(不变)

二、学习新课

教学教材第16页例9。

(1)引导学生审题,学生读题并汇报:从情境中知道,坐出租车行了6.3 km,问题是求要付车费多少钱。

(2)提问:出租车的收费标准是什么?

明确:收费标准:3 km以内7元;超过3 km,每千米1.5元(不足1 km按1 km计算)。

(3)提问:所需费用等于哪两部分相加呢?

明确:所需费用等于起步价加起步价以外路程的出租车费。

(4)引发学生思考,解决下列问题。

①起步价是多少钱? 7元

②起步价以外的路程是多少? 6.3-3=3.3≈4(千米)

③求出租车费该怎样算?

明确:用起步价以外的路程×1.5,列式为4×1.5=6(元),最后加上起步价就得出所需费用,列式为6+7=13(元)。

(5)提问:有没有按照统一标准收费,再补差价的算法呢?

回答:还可以先把7千米按每千米1.5元计算,再加上前3千米少算的。

列式为1.5×7=10.5(元)

前3 km少算:7-1.5×3=2.5(元)

应付:10.5+2.5=13(元)

(6)总结计算乘坐出租车所需费用的方法,然后完成下表。

行车的里程/km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

出租车费/元

小结:分段计费问题和实际生活联系紧密,常见的计费问题有:水费、电费、话费、出租车费等,可以按照定量标准及超出标准分段来计算。

三、巩固反馈

完成教材第18页“练习四”第6~7题。

第6题:2.5×11=27.5(元)

2.5×12+3.8×(17-12)=49(元)

第7题:27.5+2.5×(35-5)=102.5(元)

四、课堂小结

知道怎么解决分段计费问题了吗?

解决问题

例9 (方法一)7+1.5×4=7+6=13(元)

(方法二)1.5×7+7-1.5×3=13(元)

1.让学生独立思考问题,自主探究,让学生用多样化的策略解决问题,才能提高学生解决问题的能力。

2.让学生联系实际生活,从而深化学生对分段计费问题的理解,进而体会到生活中处处有数学。

备课资料参考

【例题】在一个停车场停车一次至少要交费8.5元。如果停车超过3小时,每多停1小时车要多交3元。一辆汽车在离开时交了23.5元,这辆车停了多长时间?

分析:首先停车费是23.5元,超过了定量标准8.5元,所以先用23.5-8.5求出超过部分交的总钱数,再用超过部分的总钱数除以超过部分的单价求得超过部分的时间,定量标准的时间加上超过部分的时间即为总停车时间。

解答:23.5-8.5=15(元)

15÷3=5(小时)

5+3=8(小时)

答:这辆车停了8小时。

解法归纳:本题为已知分段计费总价求时间,需要学生逆向思维。应理解公式:总时间=(总价-定量标准价)÷单价+定量标准的时间。

蝴蝶效应

气象学家洛仑兹提出一篇论文,名叫《一只蝴蝶拍一下翅膀会不会在得克萨斯州引起龙卷风》论述某系统如果初期条件差一点点,结果会很不稳定,他把这种现象称做:蝴蝶效应。

洛仑兹为何要写这篇论文呢?这故事发生在1961年的某个冬天,洛仑兹在计算机上进行关于天气预报的计算,但他为了省事,把计算机内原储存的是小数0.506127…,输入成0.506。但出来的结果让他目瞪口呆。结果和原数据两相比较,初期数据还差不多,越到后期,数据差异就越大了,就像是不同的两组数据。而问题并不出在电脑,问题是他输入的数据相差了0.000127,而这些细微的差异却造成了巨大的差别。所以长期的准确预测天气是不可能的。

第1课时 购物问题

课时目标导航

购物问题。(教材第15页例8)

1.经历运用不同的方法解决超市购物问题的过程,体会用估算解决问题的简便性。

2.在解决有关小数计算的实际问题的过程中,体会小数乘法的应用价值。

重点:用估算解决问题。

难点:用不同方法解决同一问题。

一、情景引入

1.比较大小:

28.7×390 5.16×4.120

40×0.8240

提问:这几个算式需要算出来比较大小,还是通过估算可以直接比较大小?(估算)

二、学习新课

教学教材第15页例8。

(1)提问:从情境中知道哪些数学信息。

学生读题并汇报:从情境中知道,妈妈带了100元去购物,买了2袋大米,每袋30.6元,还买了0.8 kg肉,每千克26.5元。问题是求剩下的钱还够买一盒10元的鸡蛋吗,或者还够买一盒20元的鸡蛋吗。

(2)引导学生列表整理如下:

单价

数量

总价

大米

30.6元

2袋

肉

26.5元

0.8 kg

鸡蛋

10元

1盒

20元

1盒

(3)(方法一)用计算器计算。

2袋大米和0.8 kg肉的价钱:30.6×2+26.5×0.8=82.4(元)

买一盒10元的鸡蛋的总价:82.4+10=92.4(元)

100元>92.4元,剩下的钱够买一盒10元的鸡蛋。

买一盒20元的鸡蛋的总价:82.4+20=102.4(元)

100元<102.4元,剩下的钱不够买一盒20元的鸡蛋。

(方法二)用估算来解决。

①取比已知数大的且最接近已知数的整数。

30.6≈31 26.5≈27 0.8≈1

31×2+27×1+10=99(元)

99元<100元

剩下的钱够买一盒10元的鸡蛋。

②取比已知数小的且最接近已知数的整数。为了计算方便,取值可根据情况适当调整。

30.6≈30 26.5≈25

30×2+25×0.8+20=100(元)

剩下的钱不够买一盒20元的鸡蛋。

答:剩下的钱够买一盒10元的鸡蛋,不够买一盒20元的鸡蛋。

(4)回顾反思。

①把价钱估大些够,所以剩下的钱够买一盒10元的鸡蛋。

②把价钱估小些不够,所以剩下的钱不够买一盒20元的鸡蛋。

(5)小结:购物问题可以通过估算来解决。进行估算时,什么时候估大些,什么时候估小些,应视情况而定,不能机械地采用“四舍五入”法来求近似值。

三、巩固反馈

完成教材第17页“练习四”第2~3题。

第2题:1.25+1.60+3.70×4+6.60+2.40≈2+2+4×4+7+3=30(元),够。

第3题:8.1×5.2≈40(平方米)

0.6×0.6×100=36(平方米)

40>36,不够。

四、课堂小结

知道怎么估算更简便了吗?

解决问题

例8

单价

数量

总价

大米

30.6

2

61.2

肉

26.5

0.8

21.2

鸡蛋

10

1

10

20

1

20

1.通过探索不同的解题思路,使学生体会到了小数的估算也是解决生活中实际问题的重要工具。

2.通过让学生用自己的话表述解答过程,逐步提高学生的概括能力。

备课资料参考

【例题】琪琪带200元去购物,给妈妈买了2瓶洗面奶,每瓶49.6元,给爸爸买了1支26.9元的钢笔,给弟弟买了0.94千克的糖果,每千克22.8元。请你估算一下琪琪剩下的钱够买一个50元的书包吗?

分析:通过分析题中的数据,可以取比已知数大且最接近已知数的整数,这样可以确定钱是否够用。

解答:49.6≈50 26.9≈27

0.94≈1 22.8≈23

50×2+27+23+50=200(元)

答:剩下的钱够买一个50元的书包。

解法归纳:要根据具体的数据来选择把数估大些,还是估小些,使运算过程更简便。

第2课时 打车问题

课时目标导航

打车问题。(教材第16页例9)

1.学会解决乘加、乘减实际问题的方法,掌握乘加、乘减的运算顺序,并能准确的进行计算。

2.在解决实际问题的过程中,体会小数乘法的应用价值。

重点:有关乘加、乘减的实际问题。

难点:掌握乘加、乘减的运算顺序,并能准确的进行计算。

一、情景引入

这些题含有什么运算,该怎样计算?

28×2+15 45×3-26

明确:先算乘法,再算加减法。

如果我们把上面这些整数连乘、乘加、乘减题稍做修改,改成小数乘加、乘减题,运算顺序会改变吗?(不变)

二、学习新课

教学教材第16页例9。

(1)引导学生审题,学生读题并汇报:从情境中知道,坐出租车行了6.3 km,问题是求要付车费多少钱。

(2)提问:出租车的收费标准是什么?

明确:收费标准:3 km以内7元;超过3 km,每千米1.5元(不足1 km按1 km计算)。

(3)提问:所需费用等于哪两部分相加呢?

明确:所需费用等于起步价加起步价以外路程的出租车费。

(4)引发学生思考,解决下列问题。

①起步价是多少钱? 7元

②起步价以外的路程是多少? 6.3-3=3.3≈4(千米)

③求出租车费该怎样算?

明确:用起步价以外的路程×1.5,列式为4×1.5=6(元),最后加上起步价就得出所需费用,列式为6+7=13(元)。

(5)提问:有没有按照统一标准收费,再补差价的算法呢?

回答:还可以先把7千米按每千米1.5元计算,再加上前3千米少算的。

列式为1.5×7=10.5(元)

前3 km少算:7-1.5×3=2.5(元)

应付:10.5+2.5=13(元)

(6)总结计算乘坐出租车所需费用的方法,然后完成下表。

行车的里程/km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

出租车费/元

小结:分段计费问题和实际生活联系紧密,常见的计费问题有:水费、电费、话费、出租车费等,可以按照定量标准及超出标准分段来计算。

三、巩固反馈

完成教材第18页“练习四”第6~7题。

第6题:2.5×11=27.5(元)

2.5×12+3.8×(17-12)=49(元)

第7题:27.5+2.5×(35-5)=102.5(元)

四、课堂小结

知道怎么解决分段计费问题了吗?

解决问题

例9 (方法一)7+1.5×4=7+6=13(元)

(方法二)1.5×7+7-1.5×3=13(元)

1.让学生独立思考问题,自主探究,让学生用多样化的策略解决问题,才能提高学生解决问题的能力。

2.让学生联系实际生活,从而深化学生对分段计费问题的理解,进而体会到生活中处处有数学。

备课资料参考

【例题】在一个停车场停车一次至少要交费8.5元。如果停车超过3小时,每多停1小时车要多交3元。一辆汽车在离开时交了23.5元,这辆车停了多长时间?

分析:首先停车费是23.5元,超过了定量标准8.5元,所以先用23.5-8.5求出超过部分交的总钱数,再用超过部分的总钱数除以超过部分的单价求得超过部分的时间,定量标准的时间加上超过部分的时间即为总停车时间。

解答:23.5-8.5=15(元)

15÷3=5(小时)

5+3=8(小时)

答:这辆车停了8小时。

解法归纳:本题为已知分段计费总价求时间,需要学生逆向思维。应理解公式:总时间=(总价-定量标准价)÷单价+定量标准的时间。

蝴蝶效应

气象学家洛仑兹提出一篇论文,名叫《一只蝴蝶拍一下翅膀会不会在得克萨斯州引起龙卷风》论述某系统如果初期条件差一点点,结果会很不稳定,他把这种现象称做:蝴蝶效应。

洛仑兹为何要写这篇论文呢?这故事发生在1961年的某个冬天,洛仑兹在计算机上进行关于天气预报的计算,但他为了省事,把计算机内原储存的是小数0.506127…,输入成0.506。但出来的结果让他目瞪口呆。结果和原数据两相比较,初期数据还差不多,越到后期,数据差异就越大了,就像是不同的两组数据。而问题并不出在电脑,问题是他输入的数据相差了0.000127,而这些细微的差异却造成了巨大的差别。所以长期的准确预测天气是不可能的。