高考文言文阅读十八个虚词的义项归纳及判断方法86张PPT

文档属性

| 名称 | 高考文言文阅读十八个虚词的义项归纳及判断方法86张PPT |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 869.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-10-03 07:24:27 | ||

图片预览

文档简介

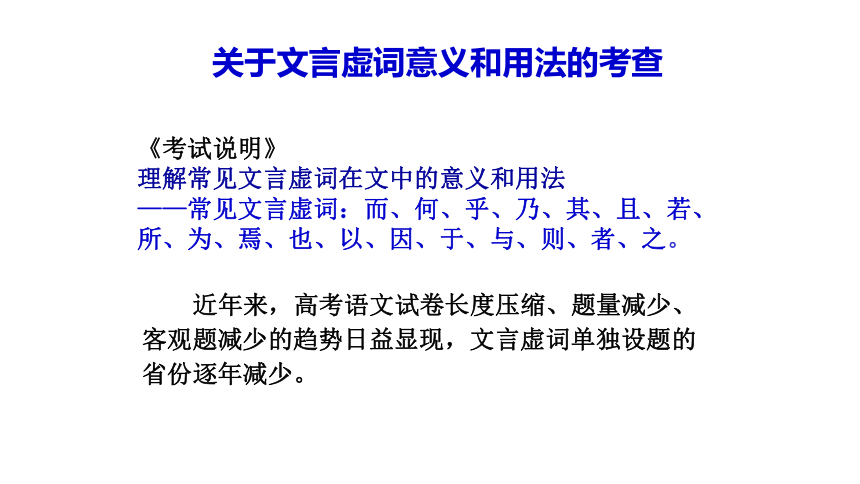

课件86张PPT。文言文阅读·虚词Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.关于文言虚词意义和用法的考查 近年来,高考语文试卷长度压缩、题量减少、客观题减少的趋势日益显现,文言虚词单独设题的省份逐年减少。《考试说明》

理解常见文言虚词在文中的意义和用法

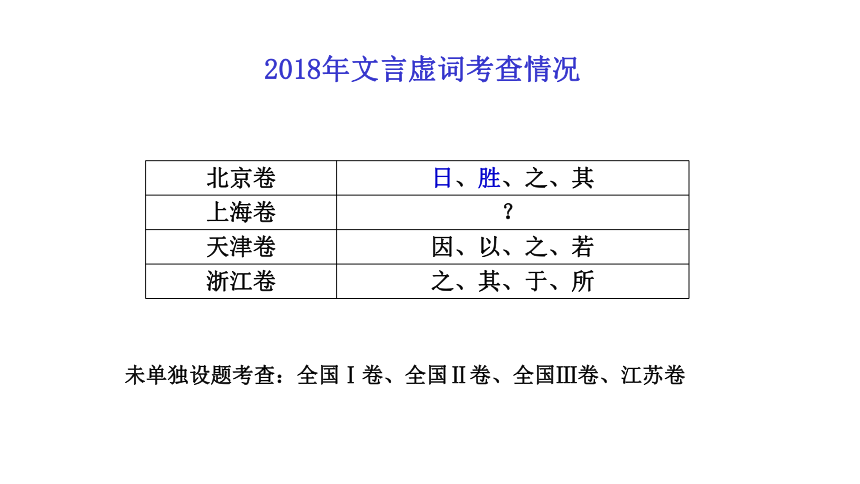

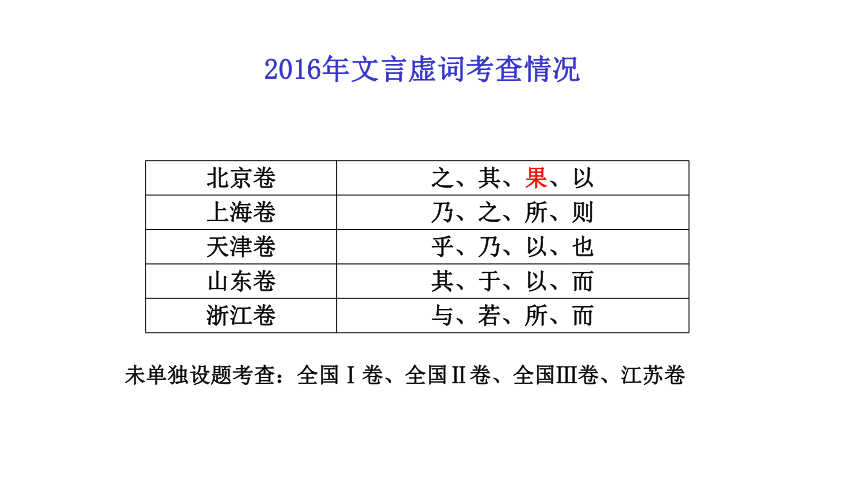

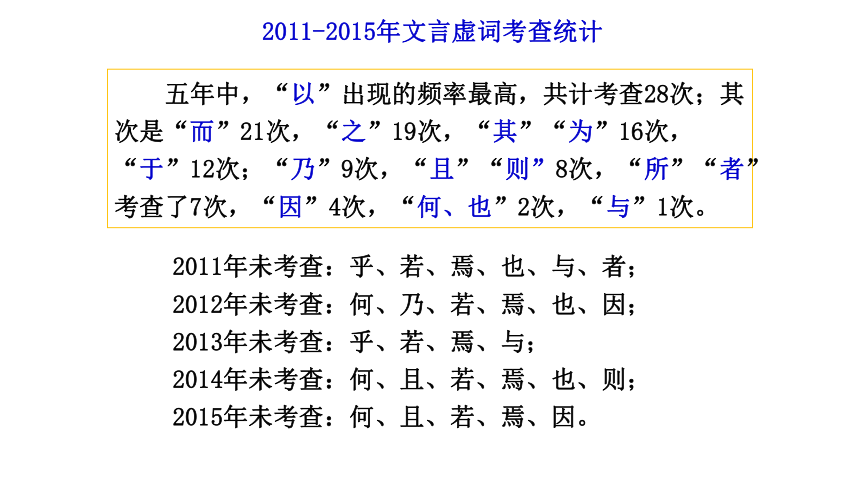

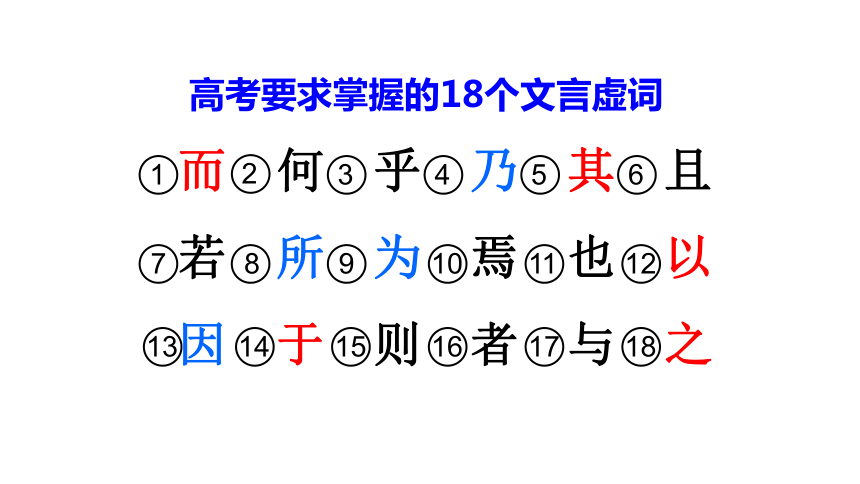

——常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。2018年文言虚词考查情况未单独设题考查:全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷、全国Ⅲ卷、江苏卷 2017年文言虚词考查情况未单独设题考查:全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷、全国Ⅲ卷、江苏卷 2016年文言虚词考查情况未单独设题考查:全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷、全国Ⅲ卷、江苏卷 2011-2015年文言虚词考查统计 五年中,“以”出现的频率最高,共计考查28次;其次是“而”21次,“之”19次,“其”“为”16次,“于”12次;“乃”9次,“且”“则”8次,“所”“者”考查了7次,“因”4次,“何、也”2次,“与”1次。 2011年未考查:乎、若、焉、也、与、者;

2012年未考查:何、乃、若、焉、也、因;

2013年未考查:乎、若、焉、与;

2014年未考查:何、且、若、焉、也、则;

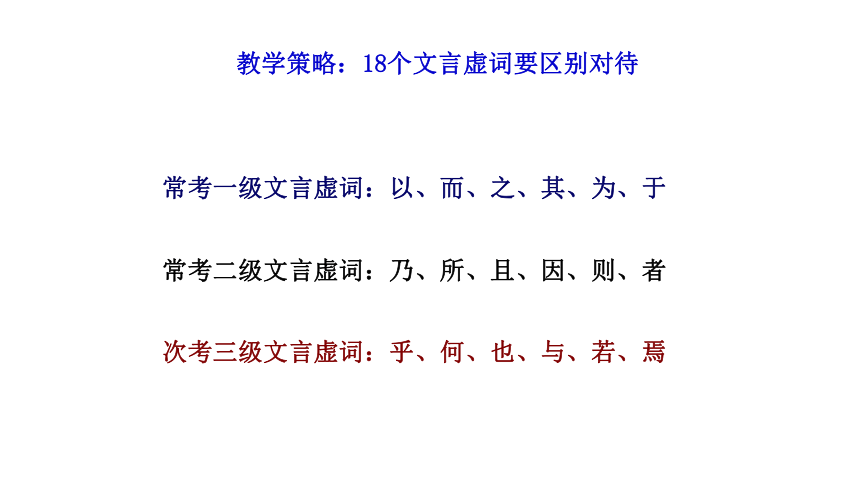

2015年未考查:何、且、若、焉、因。教学策略:18个文言虚词要区别对待 常考一级文言虚词:以、而、之、其、为、于次考三级文言虚词:乎、何、也、与、若、焉常考二级文言虚词:乃、所、且、因、则、者而 何 乎 乃 其 且

若 所 为 焉 也 以

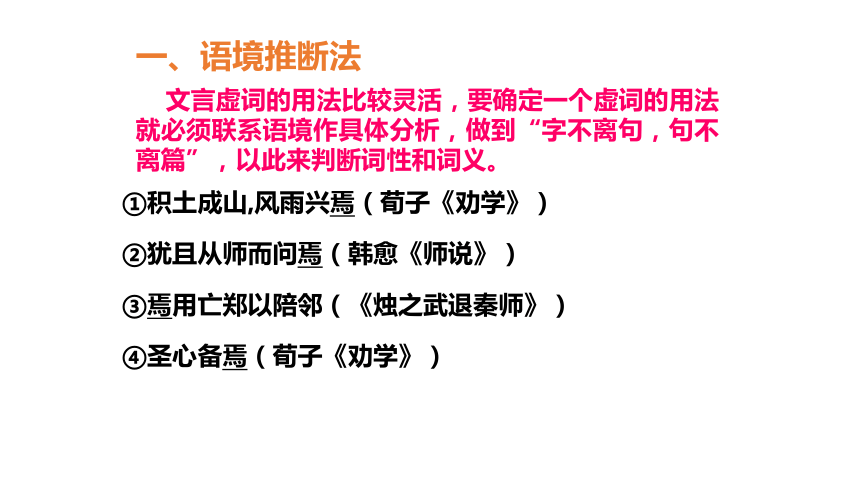

因 于 则 者 与 之高考要求掌握的18个文言虚词 推断方法一、语境推断法①积土成山,风雨兴焉(荀子《劝学》)

②犹且从师而问焉(韩愈《师说》)

③焉用亡郑以陪邻(《烛之武退秦师》)

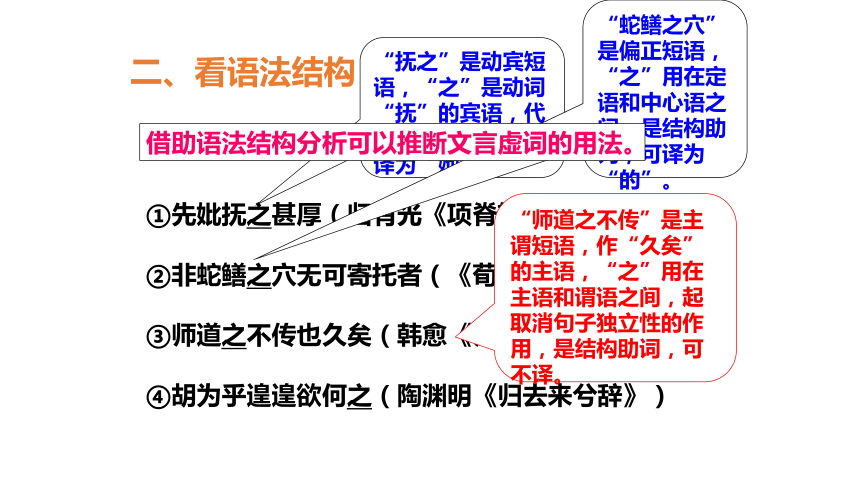

④圣心备焉(荀子《劝学》) 文言虚词的用法比较灵活,要确定一个虚词的用法就必须联系语境作具体分析,做到“字不离句,句不离篇”,以此来判断词性和词义。二、看语法结构①先妣抚之甚厚(归有光《项脊轩志》)

②非蛇鳝之穴无可寄托者(《荀子·劝学》)

③师道之不传也久矣(韩愈《师说》)

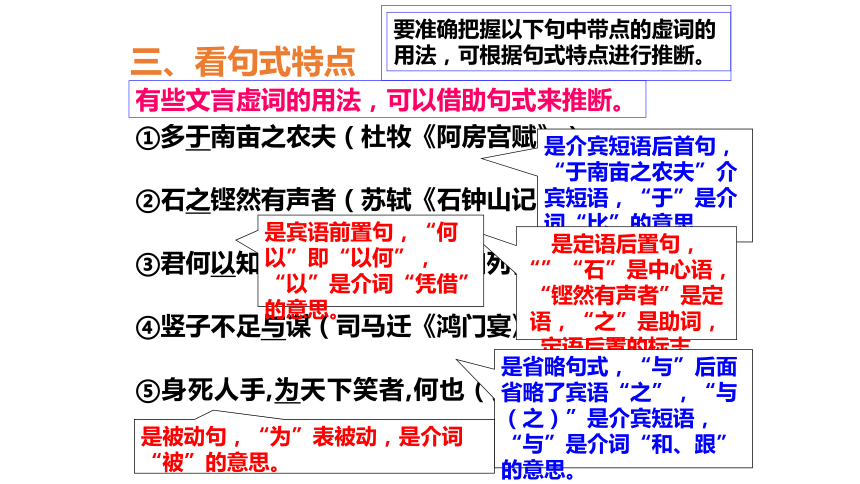

④胡为乎遑遑欲何之(陶渊明《归去来兮辞》)“抚之”是动宾短语,“之”是动词“抚”的宾语,代词,代“妪”,可译为“她”。“蛇鳝之穴”是偏正短语,“之”用在定语和中心语之间,是结构助词,可译为“的”。“师道之不传”是主谓短语,作“久矣”的主语,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,是结构助词,可不译。借助语法结构分析可以推断文言虚词的用法。 三、看句式特点有些文言虚词的用法,可以借助句式来推断。①多于南亩之农夫(杜牧《阿房宫赋》)

②石之铿然有声者(苏轼《石钟山记》)

③君何以知燕王(《廉颇蔺相如列传》)

④竖子不足与谋(司马迁《鸿门宴》)

⑤身死人手,为天下笑者,何也(贾谊《过秦论》)是介宾短语后首句,“于南亩之农夫”介宾短语,“于”是介词“比”的意思。是定语后置句,“”“石”是中心语,“铿然有声者”是定语,“之”是助词,定语后置的标志。是宾语前置句,“何以”即“以何”,“以”是介词“凭借”的意思。是省略句式,“与”后面省略了宾语“之”,“与(之)”是介宾短语,“与”是介词“和、跟”的意思。是被动句,“为”表被动,是介词“被”的意思。四、同位互推法 ①舟遥遥以轻颺,风飘飘而吹衣。(陶潜《归去来兮辞》)

②因利乘便,宰割天下,分裂山河(贾谊《过秦论》)

③昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏(《诗经·采薇》)

④噫吁嚱,危乎高哉!(李白《蜀道难》)“因”和“乘”处于对应位置,“乘”是介词“趁着”的意思,由此可推断“因”也是乘着的意思。此句的“利”“便”也是对文,都是指有利的形势。“乎”和“哉”处于对应位置,由“哉”是表感叹的语气助词,可推断“乎”与“哉”同义。 语言结构相同或相似的词句构成的对文,其对应位置上的词语的用法往往相同或相似。由此可从句中熟悉的虚词的用法,推断对应位置的疑难虚词的用法。五、看语气表达 有些文言虚词的用法可以根据语句所表达的语气来推断。 ①如吾之衰者,其能久存乎(韩愈《祭十二郎文》)

②自今以往,吾其无意于人世矣(《祭十二郎文》 )

③吾其还也(《左传·烛之武退秦师》)

④尔其无忘乃父之志(欧阳修《伶官传序》) 六、标志识别法①夫人之相与,俯仰一世(王羲之《兰亭集序》)

②至于颠覆,理固宜然。(苏洵《六国论》)

③嗟夫!予尝求古仁人之心······(范仲淹《岳阳楼记》)

④是故无贵无贱,无长无少(韩愈《师说》)“夫”用在段首引发议论,是发语词,可不译。这种用法的虚词还有“若夫”“故夫”“且夫”“盖”等。“至于”用在句首承接上文,表示另外再说一层意思,用法与现代汉语相同。这种用法的虚词还有“至”“至若”“至如”等。“嗟夫”用在段首抒发感叹,可译为“唉”。这种用法的虚词还有“噫”“呜呼”等。例“是故”表事情的关联,可译为“因此”。这种用法的虚词还有“是以”“虽然”“然则”“盖”等。 文言文段与段、句与句衔接过渡,起承转合,常由一些虚词充当的标志性词语。这些词语多用来发议论、转话题、抒感叹、表关联等。根据标志性词语,可推断其用法。文言文阅读复习策略——

回归课本:找基础、找规律、找方法 【10篇课文要抓住】

《烛之武退秦师》、《荆轲刺秦王》、《鸿门宴》、《游褒禅山记》、《劝学》、《过秦论》、《师说》、《廉颇蔺相如列传》、《苏武传》、《张衡传》或“并且”。7.表因果关系,译为“因而/所以”。

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也《游褒禅山记》 下列句中加点的“而”字分类正确的一组是 (????? )①顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

②河曲智叟笑而止之曰

③赵岂敢留璧而得罪大王乎????

④则天下之民皆引领而望之

⑤以其求思之深而无不在也?????

⑥结庐在人境,而无车马喧

⑦余方心动欲还,而大声发于水上??

⑧君子博学而日参省乎己

A.①⑦/②④/③⑤/⑥⑧?? B.①⑦/②③/⑤⑧/④⑥

C.①⑥ / ②④/③⑦/⑤⑧?? D.①④/②③/⑥⑦/⑤⑧C ①⑥转折连词

②④修饰连词

③⑦顺承连词

⑤⑧递进连词 夫夷以近,则游者众。险以远,则至者少。

《游褒禅山记》【以】一、下列加点的“以”字意义和用法相同的是 (??? )

A.赵亦盛设兵以待???

B.秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧

C.夫夷以近,则游者众????? D.余与四人拥火以入

E.以其求思之深而无不在也????????????

F.是时以大中丞抚吴者为魏之私人

G.今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也??

BG(A 来 B把 C而且

D来 E因为 F凭借 G把 )V.+之n.+之+ n.之+地点①如吾之衰者,其能久存乎(韩愈《祭十二郎文》)

②自今以往,吾其无意于人世矣(《祭十二郎文》 )

③吾其还也(《左传·烛之武退秦师》)

④尔其无忘乃父之志(欧阳修《伶官传序》) “其”表推测语气,可译为“大概”。“其”表反诘语气,可译为“难道”。“其”表商量语气,可译为“还是”。表命令语气,可译为“一定”。(二)语气词,表达某种语气判断“其”中在文中的意义。 人言,蔺相如徒以1其口舌之功垂于竹帛,以吾观之,则非徒口舌耳。相如观秦王无意偿赵城,则却立睨柱,秦王恐2其破璧,遂许之斋戒,因得以完璧归赵,3其仅口舌哉?若与庸人议之,其必曰:“吾4其与之。”焉敢如此?

1、代词,可译为“他的”

2、代词,可译为“他”

3、副词,表示反问语气,可译为“难道”

4、连词,表示商量语气,可译为“还是” 归国,将相失和。途遇廉颇,即转退避,当5其时,何人能如此?门客询以因,相如则言:“先国家之急而后私仇。”观古今英杰之所为,6其皆出于此乎?

且吾意相如之才,罕有其匹,古今英杰仅7其一二。8其是耶,其非耶?9其若是,则虽见霰雪纷10其无垠,亦无恨矣,吾亦无有“悔11其随之而不得极夫游之乐”之憾了。

5、指示代词,可译为“那”

6、副词,表示推测语气,可译为“大概”

7、代词,可译为“其中”

8、连词,表示选择关系,可译为“是……还是”

9、连词,表示假设关系,可译为“如果”

10、助词,补足音节,可不译

11、代词,可译为“我”,”自己”【于】 一、下列加点的“于”字意义和用法相同的是

A.臣恐见欺于王而负赵

B.冰,水为之,而寒于水

C.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆

通习之,不拘于时

D.沛公居山东时,贪于财货,好美姬 A和C为一、下列句中加点的“为”字意义和用法相同的是 (????????? )

A.然则一羽之不举,为不用力焉

B.如今人方为刀俎,我为鱼肉

C.不足为外人道也

D.如姬为公子泣,公子使客斩其仇头

E.为赋新词强说愁

F.如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

G.不者,若属且皆为所虏

(A因为 B是 C对,向 D对,向

E为了 F呢 G“为所”表被动CD 二、判断“为”在文中的意义。

“天行有常,不1为尧存,不为桀亡。”此2为至理,当3为世人言之,切勿使之4为巫所惑。巫者,以诡5为业,其所6为皆7为利也。故8为其来也,即斥之以此理,彰其用心。9为天下除残去秽,乃吾辈本分,何辞10为?

1、介词,可译为因为 2、动词,可译为是

3、介词,可译为对、向 4、介词,可译为被

5、动词,可译为作为 6、动词,可译为做

7、介词,可译为为了

8、介词,表示动作行为的时间,可译为当

9、介词,可译为替

10、句末语助,可译为呢、 尝闻放翁志节,毕现《示儿》,乃(1)读之。至 “王师北定中原日,家祭无忘告乃(2)翁”一句,大为感佩,乃(3)忠贞之士也!然亦有人不齿,乃(4)曰:“此徒沽名耳。”众人质之以理,其辞穷,乃(5)不得已而谢。(1)副词,表承接,于是。(2)代词,用作第二人称,“你”、“你的”。(3)作判断词,相当于“为”、“是”、“就是”。(4)副词,表转折,相当于“竟然”、“却”。(5)副词,表条件,相当于“才”。【所】 一、下列加点的“所”字意义和用法相同的是

A.成反复自念,得无教我猎虫所耶

B.嬴闻如姬父为人所杀

C.于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之

D.盖余所至,比好游者尚不能十一

( A地方 B助词,与“为”合起来表被动

C助词,与后面的动词构成名词性短语

D助词,与后面的动词构成名词性短语)CD二、判断“所”在文中的意义。

“吾1所以为此者,以先国家之急而后私仇也”,蔺相如此言,足使之为天下2所钦。以其3所居位,能如此,岂他人可及?察其言,观其行,可见其4所言非伪饰耳。与之相伯仲者,信陵君也,其于众人广坐之中,不宜有5所过之时,前访朱亥,其度岂常人哉?此二人皆6所以教人向上者也。

1、 可译为……的原因

2、 表示被动

3、“所+动词”结构,“所居位”指“所居之位”

4、“所+动词”结构,说的话

5、“所+动词”结构

6、可译为用来……,……的方法,沿着蒙故业,因遗策《过秦论》(三)名词

原因二、判断“因”在文中的意义。

因能授官,不以门第取人,且不1因旧制,此乃曹操成大业之2因。其常3因人不备,袭取之,如乌巢焚粮。此一役,动摇袁绍军心,4因乘势击破之,成官渡大捷。此亦5因许攸之力而得,此正如6因枯木变为荣木也。途经绍墓,其尚7因众人至前拜祭。其量岂常人可比?8因此其得众人之心,以一天下。9因其有非常之量,故能就非凡之业。

1、动词,沿袭

2、名词,原因 3、介词,趁着

4、连,于是 5、介词,凭借

6、介词,经由 7、介词,通过,经过

8、介词,因为 9、连词,因为判断“且”在文中的意义。 “存者1且偷生,死者长已矣”,此岂石壕一地,唐王朝尽然耳。若此,帝尚每日声歌,2且委政非人。则李唐3且亡,必矣。于斯世,河水清4且涟矣,尚可,朝中人若如此,则必危。纵有“死5且不避,卮酒安足辞”之豪气,无用武之地,亦有何用?

1、 副词,暂且

2、 连词,并且

3、 副词,将要

4、 连词,表并列

5、 连词,尚且“于是”。

一、下列句中加点的“则”字意义用法相同的两项是 (???????? )

A.项王曰:“赐之彘肩。”则与之一生彘肩

B.此则岳阳楼之大观也

C.故木受绳则直,金就砺则利

D.于其身也,则耻师焉,惑矣

A C(A就,承接连词 B乃,是就是 C就,承接连词 D转折连词 )2、结交,亲附

合纵缔交,相与为一。《过秦论》

理解常见文言虚词在文中的意义和用法

——常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。2018年文言虚词考查情况未单独设题考查:全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷、全国Ⅲ卷、江苏卷 2017年文言虚词考查情况未单独设题考查:全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷、全国Ⅲ卷、江苏卷 2016年文言虚词考查情况未单独设题考查:全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷、全国Ⅲ卷、江苏卷 2011-2015年文言虚词考查统计 五年中,“以”出现的频率最高,共计考查28次;其次是“而”21次,“之”19次,“其”“为”16次,“于”12次;“乃”9次,“且”“则”8次,“所”“者”考查了7次,“因”4次,“何、也”2次,“与”1次。 2011年未考查:乎、若、焉、也、与、者;

2012年未考查:何、乃、若、焉、也、因;

2013年未考查:乎、若、焉、与;

2014年未考查:何、且、若、焉、也、则;

2015年未考查:何、且、若、焉、因。教学策略:18个文言虚词要区别对待 常考一级文言虚词:以、而、之、其、为、于次考三级文言虚词:乎、何、也、与、若、焉常考二级文言虚词:乃、所、且、因、则、者而 何 乎 乃 其 且

若 所 为 焉 也 以

因 于 则 者 与 之高考要求掌握的18个文言虚词 推断方法一、语境推断法①积土成山,风雨兴焉(荀子《劝学》)

②犹且从师而问焉(韩愈《师说》)

③焉用亡郑以陪邻(《烛之武退秦师》)

④圣心备焉(荀子《劝学》) 文言虚词的用法比较灵活,要确定一个虚词的用法就必须联系语境作具体分析,做到“字不离句,句不离篇”,以此来判断词性和词义。二、看语法结构①先妣抚之甚厚(归有光《项脊轩志》)

②非蛇鳝之穴无可寄托者(《荀子·劝学》)

③师道之不传也久矣(韩愈《师说》)

④胡为乎遑遑欲何之(陶渊明《归去来兮辞》)“抚之”是动宾短语,“之”是动词“抚”的宾语,代词,代“妪”,可译为“她”。“蛇鳝之穴”是偏正短语,“之”用在定语和中心语之间,是结构助词,可译为“的”。“师道之不传”是主谓短语,作“久矣”的主语,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,是结构助词,可不译。借助语法结构分析可以推断文言虚词的用法。 三、看句式特点有些文言虚词的用法,可以借助句式来推断。①多于南亩之农夫(杜牧《阿房宫赋》)

②石之铿然有声者(苏轼《石钟山记》)

③君何以知燕王(《廉颇蔺相如列传》)

④竖子不足与谋(司马迁《鸿门宴》)

⑤身死人手,为天下笑者,何也(贾谊《过秦论》)是介宾短语后首句,“于南亩之农夫”介宾短语,“于”是介词“比”的意思。是定语后置句,“”“石”是中心语,“铿然有声者”是定语,“之”是助词,定语后置的标志。是宾语前置句,“何以”即“以何”,“以”是介词“凭借”的意思。是省略句式,“与”后面省略了宾语“之”,“与(之)”是介宾短语,“与”是介词“和、跟”的意思。是被动句,“为”表被动,是介词“被”的意思。四、同位互推法 ①舟遥遥以轻颺,风飘飘而吹衣。(陶潜《归去来兮辞》)

②因利乘便,宰割天下,分裂山河(贾谊《过秦论》)

③昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏(《诗经·采薇》)

④噫吁嚱,危乎高哉!(李白《蜀道难》)“因”和“乘”处于对应位置,“乘”是介词“趁着”的意思,由此可推断“因”也是乘着的意思。此句的“利”“便”也是对文,都是指有利的形势。“乎”和“哉”处于对应位置,由“哉”是表感叹的语气助词,可推断“乎”与“哉”同义。 语言结构相同或相似的词句构成的对文,其对应位置上的词语的用法往往相同或相似。由此可从句中熟悉的虚词的用法,推断对应位置的疑难虚词的用法。五、看语气表达 有些文言虚词的用法可以根据语句所表达的语气来推断。 ①如吾之衰者,其能久存乎(韩愈《祭十二郎文》)

②自今以往,吾其无意于人世矣(《祭十二郎文》 )

③吾其还也(《左传·烛之武退秦师》)

④尔其无忘乃父之志(欧阳修《伶官传序》) 六、标志识别法①夫人之相与,俯仰一世(王羲之《兰亭集序》)

②至于颠覆,理固宜然。(苏洵《六国论》)

③嗟夫!予尝求古仁人之心······(范仲淹《岳阳楼记》)

④是故无贵无贱,无长无少(韩愈《师说》)“夫”用在段首引发议论,是发语词,可不译。这种用法的虚词还有“若夫”“故夫”“且夫”“盖”等。“至于”用在句首承接上文,表示另外再说一层意思,用法与现代汉语相同。这种用法的虚词还有“至”“至若”“至如”等。“嗟夫”用在段首抒发感叹,可译为“唉”。这种用法的虚词还有“噫”“呜呼”等。例“是故”表事情的关联,可译为“因此”。这种用法的虚词还有“是以”“虽然”“然则”“盖”等。 文言文段与段、句与句衔接过渡,起承转合,常由一些虚词充当的标志性词语。这些词语多用来发议论、转话题、抒感叹、表关联等。根据标志性词语,可推断其用法。文言文阅读复习策略——

回归课本:找基础、找规律、找方法 【10篇课文要抓住】

《烛之武退秦师》、《荆轲刺秦王》、《鸿门宴》、《游褒禅山记》、《劝学》、《过秦论》、《师说》、《廉颇蔺相如列传》、《苏武传》、《张衡传》或“并且”。7.表因果关系,译为“因而/所以”。

余亦悔其随之而不得极夫游之乐也《游褒禅山记》 下列句中加点的“而”字分类正确的一组是 (????? )①顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

②河曲智叟笑而止之曰

③赵岂敢留璧而得罪大王乎????

④则天下之民皆引领而望之

⑤以其求思之深而无不在也?????

⑥结庐在人境,而无车马喧

⑦余方心动欲还,而大声发于水上??

⑧君子博学而日参省乎己

A.①⑦/②④/③⑤/⑥⑧?? B.①⑦/②③/⑤⑧/④⑥

C.①⑥ / ②④/③⑦/⑤⑧?? D.①④/②③/⑥⑦/⑤⑧C ①⑥转折连词

②④修饰连词

③⑦顺承连词

⑤⑧递进连词 夫夷以近,则游者众。险以远,则至者少。

《游褒禅山记》【以】一、下列加点的“以”字意义和用法相同的是 (??? )

A.赵亦盛设兵以待???

B.秦亦不以城予赵,赵亦终不予秦璧

C.夫夷以近,则游者众????? D.余与四人拥火以入

E.以其求思之深而无不在也????????????

F.是时以大中丞抚吴者为魏之私人

G.今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也??

BG(A 来 B把 C而且

D来 E因为 F凭借 G把 )V.+之n.+之+ n.之+地点①如吾之衰者,其能久存乎(韩愈《祭十二郎文》)

②自今以往,吾其无意于人世矣(《祭十二郎文》 )

③吾其还也(《左传·烛之武退秦师》)

④尔其无忘乃父之志(欧阳修《伶官传序》) “其”表推测语气,可译为“大概”。“其”表反诘语气,可译为“难道”。“其”表商量语气,可译为“还是”。表命令语气,可译为“一定”。(二)语气词,表达某种语气判断“其”中在文中的意义。 人言,蔺相如徒以1其口舌之功垂于竹帛,以吾观之,则非徒口舌耳。相如观秦王无意偿赵城,则却立睨柱,秦王恐2其破璧,遂许之斋戒,因得以完璧归赵,3其仅口舌哉?若与庸人议之,其必曰:“吾4其与之。”焉敢如此?

1、代词,可译为“他的”

2、代词,可译为“他”

3、副词,表示反问语气,可译为“难道”

4、连词,表示商量语气,可译为“还是” 归国,将相失和。途遇廉颇,即转退避,当5其时,何人能如此?门客询以因,相如则言:“先国家之急而后私仇。”观古今英杰之所为,6其皆出于此乎?

且吾意相如之才,罕有其匹,古今英杰仅7其一二。8其是耶,其非耶?9其若是,则虽见霰雪纷10其无垠,亦无恨矣,吾亦无有“悔11其随之而不得极夫游之乐”之憾了。

5、指示代词,可译为“那”

6、副词,表示推测语气,可译为“大概”

7、代词,可译为“其中”

8、连词,表示选择关系,可译为“是……还是”

9、连词,表示假设关系,可译为“如果”

10、助词,补足音节,可不译

11、代词,可译为“我”,”自己”【于】 一、下列加点的“于”字意义和用法相同的是

A.臣恐见欺于王而负赵

B.冰,水为之,而寒于水

C.李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆

通习之,不拘于时

D.沛公居山东时,贪于财货,好美姬 A和C为一、下列句中加点的“为”字意义和用法相同的是 (????????? )

A.然则一羽之不举,为不用力焉

B.如今人方为刀俎,我为鱼肉

C.不足为外人道也

D.如姬为公子泣,公子使客斩其仇头

E.为赋新词强说愁

F.如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?

G.不者,若属且皆为所虏

(A因为 B是 C对,向 D对,向

E为了 F呢 G“为所”表被动CD 二、判断“为”在文中的意义。

“天行有常,不1为尧存,不为桀亡。”此2为至理,当3为世人言之,切勿使之4为巫所惑。巫者,以诡5为业,其所6为皆7为利也。故8为其来也,即斥之以此理,彰其用心。9为天下除残去秽,乃吾辈本分,何辞10为?

1、介词,可译为因为 2、动词,可译为是

3、介词,可译为对、向 4、介词,可译为被

5、动词,可译为作为 6、动词,可译为做

7、介词,可译为为了

8、介词,表示动作行为的时间,可译为当

9、介词,可译为替

10、句末语助,可译为呢、 尝闻放翁志节,毕现《示儿》,乃(1)读之。至 “王师北定中原日,家祭无忘告乃(2)翁”一句,大为感佩,乃(3)忠贞之士也!然亦有人不齿,乃(4)曰:“此徒沽名耳。”众人质之以理,其辞穷,乃(5)不得已而谢。(1)副词,表承接,于是。(2)代词,用作第二人称,“你”、“你的”。(3)作判断词,相当于“为”、“是”、“就是”。(4)副词,表转折,相当于“竟然”、“却”。(5)副词,表条件,相当于“才”。【所】 一、下列加点的“所”字意义和用法相同的是

A.成反复自念,得无教我猎虫所耶

B.嬴闻如姬父为人所杀

C.于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之

D.盖余所至,比好游者尚不能十一

( A地方 B助词,与“为”合起来表被动

C助词,与后面的动词构成名词性短语

D助词,与后面的动词构成名词性短语)CD二、判断“所”在文中的意义。

“吾1所以为此者,以先国家之急而后私仇也”,蔺相如此言,足使之为天下2所钦。以其3所居位,能如此,岂他人可及?察其言,观其行,可见其4所言非伪饰耳。与之相伯仲者,信陵君也,其于众人广坐之中,不宜有5所过之时,前访朱亥,其度岂常人哉?此二人皆6所以教人向上者也。

1、 可译为……的原因

2、 表示被动

3、“所+动词”结构,“所居位”指“所居之位”

4、“所+动词”结构,说的话

5、“所+动词”结构

6、可译为用来……,……的方法,沿着蒙故业,因遗策《过秦论》(三)名词

原因二、判断“因”在文中的意义。

因能授官,不以门第取人,且不1因旧制,此乃曹操成大业之2因。其常3因人不备,袭取之,如乌巢焚粮。此一役,动摇袁绍军心,4因乘势击破之,成官渡大捷。此亦5因许攸之力而得,此正如6因枯木变为荣木也。途经绍墓,其尚7因众人至前拜祭。其量岂常人可比?8因此其得众人之心,以一天下。9因其有非常之量,故能就非凡之业。

1、动词,沿袭

2、名词,原因 3、介词,趁着

4、连,于是 5、介词,凭借

6、介词,经由 7、介词,通过,经过

8、介词,因为 9、连词,因为判断“且”在文中的意义。 “存者1且偷生,死者长已矣”,此岂石壕一地,唐王朝尽然耳。若此,帝尚每日声歌,2且委政非人。则李唐3且亡,必矣。于斯世,河水清4且涟矣,尚可,朝中人若如此,则必危。纵有“死5且不避,卮酒安足辞”之豪气,无用武之地,亦有何用?

1、 副词,暂且

2、 连词,并且

3、 副词,将要

4、 连词,表并列

5、 连词,尚且“于是”。

一、下列句中加点的“则”字意义用法相同的两项是 (???????? )

A.项王曰:“赐之彘肩。”则与之一生彘肩

B.此则岳阳楼之大观也

C.故木受绳则直,金就砺则利

D.于其身也,则耻师焉,惑矣

A C(A就,承接连词 B乃,是就是 C就,承接连词 D转折连词 )2、结交,亲附

合纵缔交,相与为一。《过秦论》

同课章节目录