第七章分子动理论章末复习课学案

文档属性

| 名称 | 第七章分子动理论章末复习课学案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 469.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2018-10-03 22:42:59 | ||

图片预览

文档简介

第七章 分子动理论

章末复习课

【知识体系】

[答案填写] ①6.02×1023mol-1 ②10-10 m ③小 ④高 ⑤斥力 ⑥引力 ⑦T=t+273.15 K ⑧体积 ⑨温度 ⑩总和 ?无

主题1 估算分子的大小

1.分子大小.

(1)固体、液体分子的分子模型和大小:对于固体和液体分子间距小,可认为是紧密相连的球体.

由V=πr3=πd3,则d=.

(2)对油膜法测分子大小:d=.

注意:S为单分子层,在利用坐标纸求面积时用到四舍五入.

(3)气体分子的分子模型和间距:对于气体分子间距大,通常研究分子所占空间体积,我们把分子所占空间体积作为正方体.

由V=d3,则d=.

2.阿伏加德罗常数.

(1)NA=6.02×1023mol-1,是宏观世界和微观世界之间的桥梁.

(2)固液:NA===.

(3)气体:NA==≠.

【例1】 在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,有下列实验步骤:

A.用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待油膜形状稳定;

B.将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积;

C.往浅盘里倒入约2 cm深的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上;

D.将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上;

E.根据一滴溶液中纯油酸的体积和油膜的面积计算出油酸分子直径.

(1)以上各实验步骤中正确的顺序是________(填写步骤前面的字母).

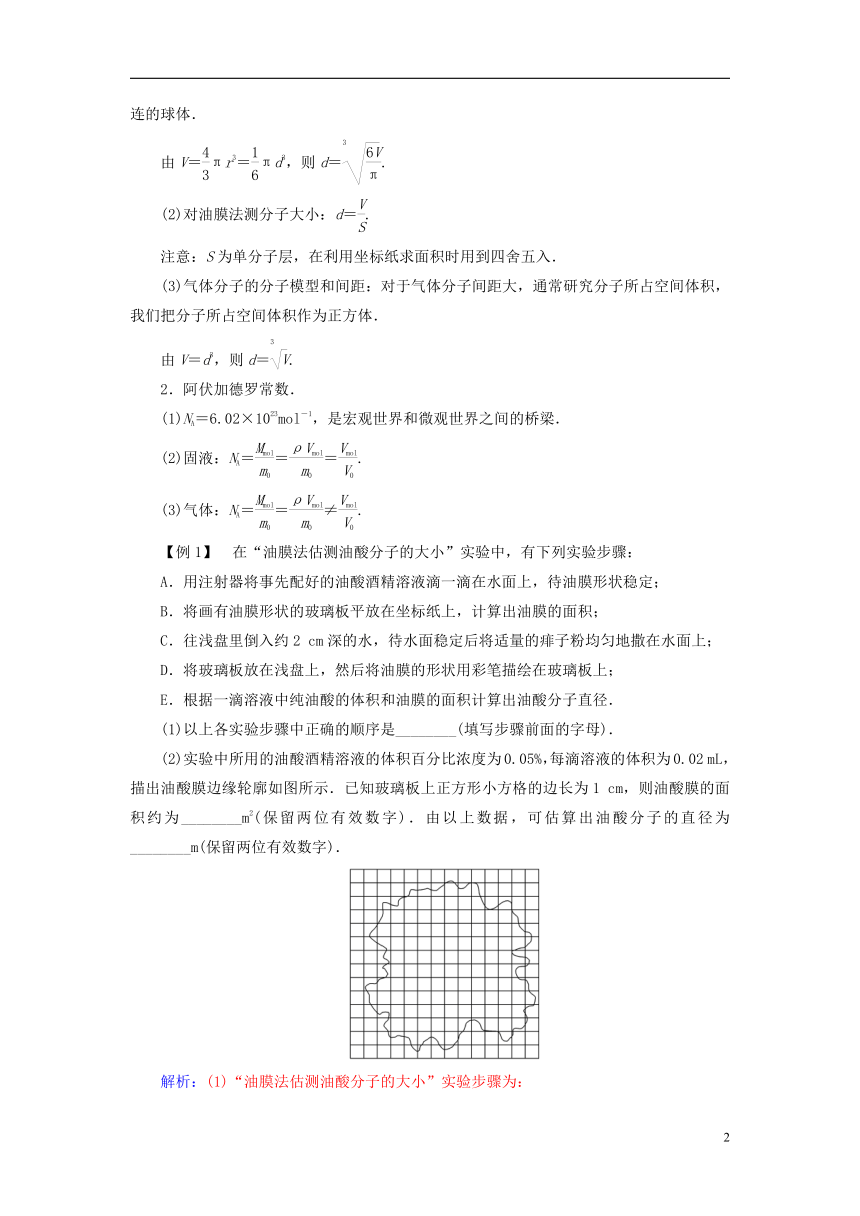

(2)实验中所用的油酸酒精溶液的体积百分比浓度为0.05%,每滴溶液的体积为0.02 mL,描出油酸膜边缘轮廓如图所示.已知玻璃板上正方形小方格的边长为1 cm,则油酸膜的面积约为________m2(保留两位有效数字).由以上数据,可估算出油酸分子的直径为________m(保留两位有效数字).

解析:(1)“油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:

准备浅水盘(C)→形成油膜(A)→描绘油膜边缘(D)→测量油膜面积(B)→计算分子直径(E),故正确的顺序为:CADBE.

(2)油酸膜的面积约为:S=110×1 cm2=110 cm2=1.1×10-2m.

油酸分子的直径

d==cm=9.1×10-8cm=9.1×10-10m.

答案:(1)CADBE (2)1.1×10-2

9.1×10-10

针对训练

1.目前,环境污染已非常严重,瓶装纯净水已经占领柜台.再严重下去,瓶装纯净空气也会上市.设瓶子的容积为500 mL,空气的摩尔质量M=29×10-3kg/mol.按标准状况计算,

NA=6.0×1023mol-1,试估算:

(1)空气分子的平均质量;

(2)一瓶纯净空气的质量;

(3)一瓶中气体分子的个数.

解析:(1)m==kg=4.8×10-26kg.

(2)m空=ρV瓶==kg=6.5×10-4kg.

(3)分子数N=nNA=·NA==1.3×1022(个).

答案:(1)4.8×10-26kg (2)6.5×10-4kg

(3)1.3×1022个

主题2 分子力与分子势能的关系

1.分子力.

(1)分子间的作用力属于短程力,其作用力只存在相近的两分子之间.分子间的距离为平衡位置时,分子间仍有引力和斥力,但是两者合力为0.当分子间距大于平衡位置距离时表现为引力,当分子间距小于平衡位置距离时表现为斥力.

(2)当距离超过10倍的平衡位置时,不存在分子力即引力和斥力都为0.所以理想气体分子间距大,超过平衡位置距离的10倍,所以理想气体不考虑分子力的作用.

2.分子力做功和分子势能.

(1)当分子力与分子速度同向时分子力做正功,动能增大,分子势能减小;当分子力与速度反向时分子力做负功,动能减小,分子势能增大.所以一分子向另一固定不动的分子靠近时,分子间距开始大于平衡间距后小于平衡位置间距,则分子力先做正功后做负功,分子势能先减小后增大,平衡位置时分子势能最小.

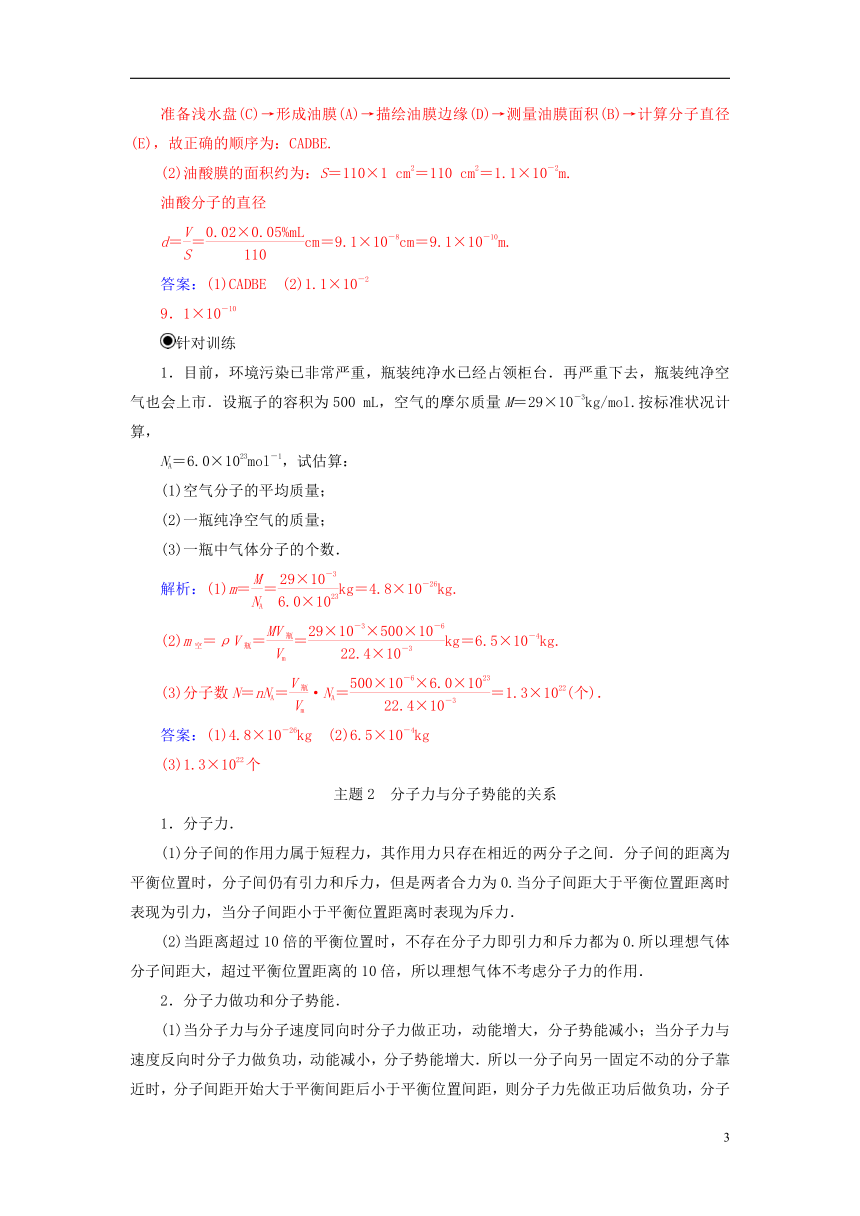

(2)图象.

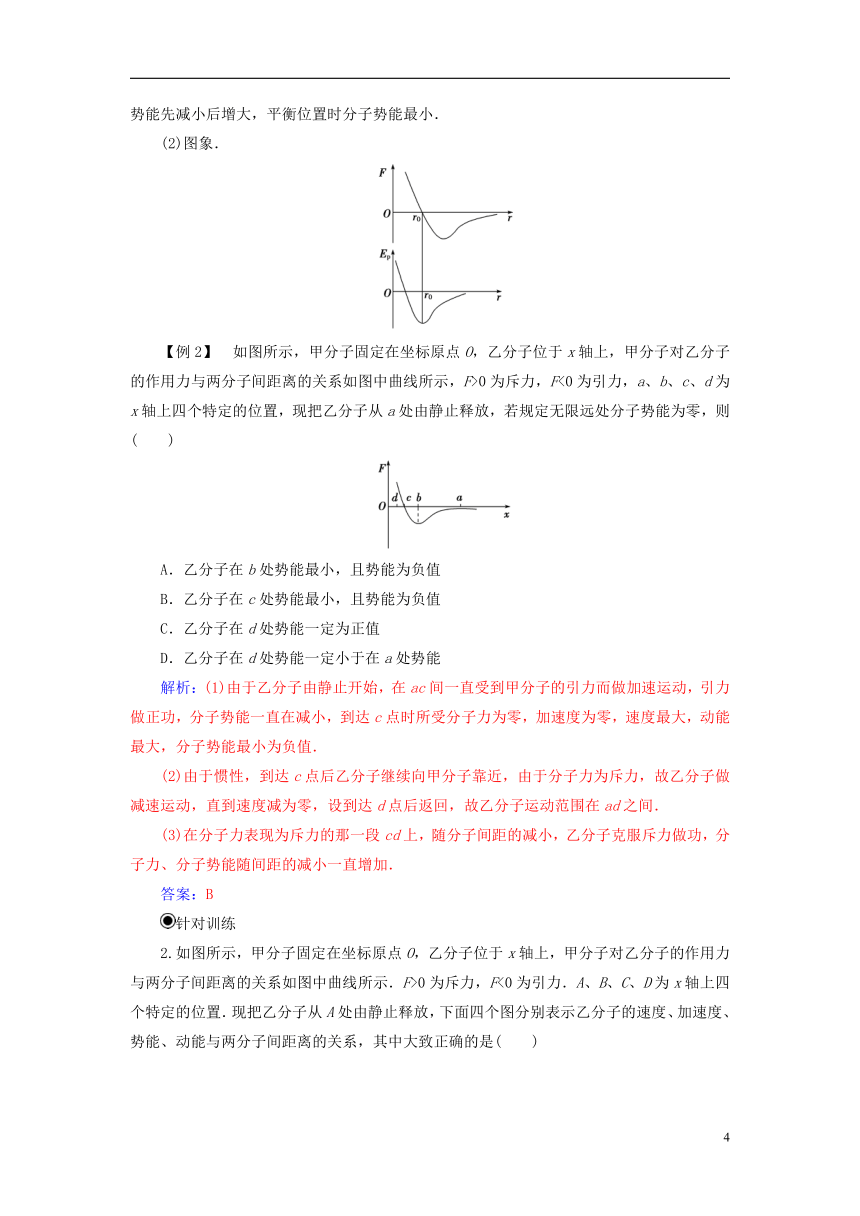

【例2】 如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,若规定无限远处分子势能为零,则( )

A.乙分子在b处势能最小,且势能为负值

B.乙分子在c处势能最小,且势能为负值

C.乙分子在d处势能一定为正值

D.乙分子在d处势能一定小于在a处势能

解析:(1)由于乙分子由静止开始,在ac间一直受到甲分子的引力而做加速运动,引力做正功,分子势能一直在减小,到达c点时所受分子力为零,加速度为零,速度最大,动能最大,分子势能最小为负值.

(2)由于惯性,到达c点后乙分子继续向甲分子靠近,由于分子力为斥力,故乙分子做减速运动,直到速度减为零,设到达d点后返回,故乙分子运动范围在ad之间.

(3)在分子力表现为斥力的那一段cd上,随分子间距的减小,乙分子克服斥力做功,分子力、分子势能随间距的减小一直增加.

答案:B

针对训练

2.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示.F>0为斥力,F<0为引力.A、B、C、D为x轴上四个特定的位置.现把乙分子从A处由静止释放,下面四个图分别表示乙分子的速度、加速度、势能、动能与两分子间距离的关系,其中大致正确的是( )

解析:速度方向始终不变,A错误;加速度与力成正比,方向相同,故B正确;乙分子势能不可能增大到正值,故C错误;乙分子动能不可能为负值,故D错误.

答案:B

统揽考情

对分子力和分子势能的考查是高考的一个小热点问题,分子势能和分子力之间存在着一定的联系,两者都与分子间的距离存在一定的关系,但对学生处理来说却容易出现混淆.另外分子动理论也是常考的一种题型,考题一般以选择题的形式出现,在高考中基本每年都会涉及该部分内容.

真题例析

(多选)两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近.在此过程中,下列说法正确的是( )

A.分子力先增大,后一直减小

B.分子力先做正功,后做负功

C.分子动能先增大,后减小

D.分子势能先增大,后减小

E.分子势能和动能之和不变

解析:由分子力随分子间距离变化关系分析知,分子力先增大,然后减小,再增大,A选项错误;分子从相距很远处开始运动,则r>r0时合力为引力,分子力做正功,分子动能大.r答案:BCE

针对训练

一定质量的理想气体在升温过程中( )

A.分子平均势能减小

B.每个分子速率都增大

C.分子平均动能增大

D.分子间作用力先增大后减小

解析:对于理想气体分子间距比较大,超过了分子力的作用范围,进而分子势能认为是0,故A、D错误;温度升高分子平均动能增大,对单个分子的运动是无规则的,有的增大,也有的会减小,故B错,C对.

答案:C

1.(2015·山东卷)(多选)墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀.关于该现象的分析正确的是( )

A.混合均匀主要是由于碳粒受重力作用

B.混合均匀的过程中,水分子和碳粒都做无规则运动

C.使用碳粒更小的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速

D.墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的

解析:由分子动理论知,混合均匀主要是由于水分子做无规则运动,使得碳粒做布朗运动;由于布朗运动的剧烈程度和温度有关,所以使用碳粒更小的墨汁,布朗运动会越明显,则混合均匀的程度进行的更快,故选B、C.

答案:BC

2.以下说法正确的是( )

A.气体的温度越高,分子的平均动能越大

B.即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的

C.对物体做功不可能使物体的温度升高

D.如果气体分子间的相互作用力小到可以忽略不计,则气体的内能只与温度有关

解析:温度是大量分子平均动能的标志,气体分子温度越高,说明分子的平均动能越大;但并不能说明所有分子的运动速率都很高,仍有一部分分子的运动速率是比较小的,所以A、B选项正确;做功和热传递均可以改变物体的内能,一般情况下对物体做功是可以使物体温度升高的,C选项错误;只有理想气体的内能才只与温度有关,对于实际气体内能与温度和体积有关,不能单纯从温度上来判断,D选项错误.

答案:AB

3.(2014·北京卷)下列说法中正确的是( )

A.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大

B.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大

C.物体温度降低,其内能一定增大

D.物体温度不变,其内能一定不变

解析:物体温度是分子平均动能的标志,温度高分子平均动能大,但内能不一定大,故B正确,A、C、D错误.

答案:B

4.(2016·北京卷)雾霾中,各种悬浮颗粒物形状不规则,但可视为密度相同、直径不同的球体,并用PM10、PM2.5分别表示直径小于或等于10 μm、2.5 μm的颗粒物(PM是颗粒物的英文缩写).某科研机构对北京地区的检测结果表明,在静稳的雾霾天气中,近地面高度百米的范围内,PM10的浓度随高度的增加略有减小,大于PM10的大悬浮颗粒物的浓度随高度的增加明显减小,且两种浓度分布基本不随时间变化.据此材料,以下叙述正确的是( )

A.PM10表示直径小于或等于1.0×10-6m的悬浮颗粒物

B.PM10受到的空气分子作用力的合力始终大于其受到的重力

C.PM10和大悬浮颗粒物都在做布朗运动

D.PM2.5浓度随高度的增加逐渐增大

解析:由题意知:PM10表示直径小于或等于10 μm(10-5m)的悬浮颗粒,故A错误;由题意知,PM10、PM2.5是直径分别小于或等于10 μm、2.5 μm的颗粒物,在空气分子作用力的合力作用下做无规则运动,合力不可能始终大于其受到的重力,所以PM10和大悬浮颗粒物都在做布朗运动,PM10、PM2.5的浓度随高度的增加略有减小,故C正确,B、D错误.

答案:C

5.(2015·海南卷)已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R,空气平均摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为NA,地面大气压强为p0,重力加速度大小为g.由此可以估算得,地球大气层空气分子总数为________,空气分子之间的平均距离为________.

解析:设大气层中气体的质量为m,由大气压强产生,mg=p0S,即:m=.分子数n===.

假设每个分子占据一个小立方体,各小立方体紧密排列,则小立方体边长即为空气分子平均间距,设为a,大气层中气体总体积为V,a=,而V=4πR2h,

所以a=.

答案:

章末复习课

【知识体系】

[答案填写] ①6.02×1023mol-1 ②10-10 m ③小 ④高 ⑤斥力 ⑥引力 ⑦T=t+273.15 K ⑧体积 ⑨温度 ⑩总和 ?无

主题1 估算分子的大小

1.分子大小.

(1)固体、液体分子的分子模型和大小:对于固体和液体分子间距小,可认为是紧密相连的球体.

由V=πr3=πd3,则d=.

(2)对油膜法测分子大小:d=.

注意:S为单分子层,在利用坐标纸求面积时用到四舍五入.

(3)气体分子的分子模型和间距:对于气体分子间距大,通常研究分子所占空间体积,我们把分子所占空间体积作为正方体.

由V=d3,则d=.

2.阿伏加德罗常数.

(1)NA=6.02×1023mol-1,是宏观世界和微观世界之间的桥梁.

(2)固液:NA===.

(3)气体:NA==≠.

【例1】 在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,有下列实验步骤:

A.用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待油膜形状稳定;

B.将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积;

C.往浅盘里倒入约2 cm深的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上;

D.将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上;

E.根据一滴溶液中纯油酸的体积和油膜的面积计算出油酸分子直径.

(1)以上各实验步骤中正确的顺序是________(填写步骤前面的字母).

(2)实验中所用的油酸酒精溶液的体积百分比浓度为0.05%,每滴溶液的体积为0.02 mL,描出油酸膜边缘轮廓如图所示.已知玻璃板上正方形小方格的边长为1 cm,则油酸膜的面积约为________m2(保留两位有效数字).由以上数据,可估算出油酸分子的直径为________m(保留两位有效数字).

解析:(1)“油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:

准备浅水盘(C)→形成油膜(A)→描绘油膜边缘(D)→测量油膜面积(B)→计算分子直径(E),故正确的顺序为:CADBE.

(2)油酸膜的面积约为:S=110×1 cm2=110 cm2=1.1×10-2m.

油酸分子的直径

d==cm=9.1×10-8cm=9.1×10-10m.

答案:(1)CADBE (2)1.1×10-2

9.1×10-10

针对训练

1.目前,环境污染已非常严重,瓶装纯净水已经占领柜台.再严重下去,瓶装纯净空气也会上市.设瓶子的容积为500 mL,空气的摩尔质量M=29×10-3kg/mol.按标准状况计算,

NA=6.0×1023mol-1,试估算:

(1)空气分子的平均质量;

(2)一瓶纯净空气的质量;

(3)一瓶中气体分子的个数.

解析:(1)m==kg=4.8×10-26kg.

(2)m空=ρV瓶==kg=6.5×10-4kg.

(3)分子数N=nNA=·NA==1.3×1022(个).

答案:(1)4.8×10-26kg (2)6.5×10-4kg

(3)1.3×1022个

主题2 分子力与分子势能的关系

1.分子力.

(1)分子间的作用力属于短程力,其作用力只存在相近的两分子之间.分子间的距离为平衡位置时,分子间仍有引力和斥力,但是两者合力为0.当分子间距大于平衡位置距离时表现为引力,当分子间距小于平衡位置距离时表现为斥力.

(2)当距离超过10倍的平衡位置时,不存在分子力即引力和斥力都为0.所以理想气体分子间距大,超过平衡位置距离的10倍,所以理想气体不考虑分子力的作用.

2.分子力做功和分子势能.

(1)当分子力与分子速度同向时分子力做正功,动能增大,分子势能减小;当分子力与速度反向时分子力做负功,动能减小,分子势能增大.所以一分子向另一固定不动的分子靠近时,分子间距开始大于平衡间距后小于平衡位置间距,则分子力先做正功后做负功,分子势能先减小后增大,平衡位置时分子势能最小.

(2)图象.

【例2】 如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,若规定无限远处分子势能为零,则( )

A.乙分子在b处势能最小,且势能为负值

B.乙分子在c处势能最小,且势能为负值

C.乙分子在d处势能一定为正值

D.乙分子在d处势能一定小于在a处势能

解析:(1)由于乙分子由静止开始,在ac间一直受到甲分子的引力而做加速运动,引力做正功,分子势能一直在减小,到达c点时所受分子力为零,加速度为零,速度最大,动能最大,分子势能最小为负值.

(2)由于惯性,到达c点后乙分子继续向甲分子靠近,由于分子力为斥力,故乙分子做减速运动,直到速度减为零,设到达d点后返回,故乙分子运动范围在ad之间.

(3)在分子力表现为斥力的那一段cd上,随分子间距的减小,乙分子克服斥力做功,分子力、分子势能随间距的减小一直增加.

答案:B

针对训练

2.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示.F>0为斥力,F<0为引力.A、B、C、D为x轴上四个特定的位置.现把乙分子从A处由静止释放,下面四个图分别表示乙分子的速度、加速度、势能、动能与两分子间距离的关系,其中大致正确的是( )

解析:速度方向始终不变,A错误;加速度与力成正比,方向相同,故B正确;乙分子势能不可能增大到正值,故C错误;乙分子动能不可能为负值,故D错误.

答案:B

统揽考情

对分子力和分子势能的考查是高考的一个小热点问题,分子势能和分子力之间存在着一定的联系,两者都与分子间的距离存在一定的关系,但对学生处理来说却容易出现混淆.另外分子动理论也是常考的一种题型,考题一般以选择题的形式出现,在高考中基本每年都会涉及该部分内容.

真题例析

(多选)两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近.在此过程中,下列说法正确的是( )

A.分子力先增大,后一直减小

B.分子力先做正功,后做负功

C.分子动能先增大,后减小

D.分子势能先增大,后减小

E.分子势能和动能之和不变

解析:由分子力随分子间距离变化关系分析知,分子力先增大,然后减小,再增大,A选项错误;分子从相距很远处开始运动,则r>r0时合力为引力,分子力做正功,分子动能大.r

针对训练

一定质量的理想气体在升温过程中( )

A.分子平均势能减小

B.每个分子速率都增大

C.分子平均动能增大

D.分子间作用力先增大后减小

解析:对于理想气体分子间距比较大,超过了分子力的作用范围,进而分子势能认为是0,故A、D错误;温度升高分子平均动能增大,对单个分子的运动是无规则的,有的增大,也有的会减小,故B错,C对.

答案:C

1.(2015·山东卷)(多选)墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀.关于该现象的分析正确的是( )

A.混合均匀主要是由于碳粒受重力作用

B.混合均匀的过程中,水分子和碳粒都做无规则运动

C.使用碳粒更小的墨汁,混合均匀的过程进行得更迅速

D.墨汁的扩散运动是由于碳粒和水分子发生化学反应引起的

解析:由分子动理论知,混合均匀主要是由于水分子做无规则运动,使得碳粒做布朗运动;由于布朗运动的剧烈程度和温度有关,所以使用碳粒更小的墨汁,布朗运动会越明显,则混合均匀的程度进行的更快,故选B、C.

答案:BC

2.以下说法正确的是( )

A.气体的温度越高,分子的平均动能越大

B.即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的

C.对物体做功不可能使物体的温度升高

D.如果气体分子间的相互作用力小到可以忽略不计,则气体的内能只与温度有关

解析:温度是大量分子平均动能的标志,气体分子温度越高,说明分子的平均动能越大;但并不能说明所有分子的运动速率都很高,仍有一部分分子的运动速率是比较小的,所以A、B选项正确;做功和热传递均可以改变物体的内能,一般情况下对物体做功是可以使物体温度升高的,C选项错误;只有理想气体的内能才只与温度有关,对于实际气体内能与温度和体积有关,不能单纯从温度上来判断,D选项错误.

答案:AB

3.(2014·北京卷)下列说法中正确的是( )

A.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大

B.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大

C.物体温度降低,其内能一定增大

D.物体温度不变,其内能一定不变

解析:物体温度是分子平均动能的标志,温度高分子平均动能大,但内能不一定大,故B正确,A、C、D错误.

答案:B

4.(2016·北京卷)雾霾中,各种悬浮颗粒物形状不规则,但可视为密度相同、直径不同的球体,并用PM10、PM2.5分别表示直径小于或等于10 μm、2.5 μm的颗粒物(PM是颗粒物的英文缩写).某科研机构对北京地区的检测结果表明,在静稳的雾霾天气中,近地面高度百米的范围内,PM10的浓度随高度的增加略有减小,大于PM10的大悬浮颗粒物的浓度随高度的增加明显减小,且两种浓度分布基本不随时间变化.据此材料,以下叙述正确的是( )

A.PM10表示直径小于或等于1.0×10-6m的悬浮颗粒物

B.PM10受到的空气分子作用力的合力始终大于其受到的重力

C.PM10和大悬浮颗粒物都在做布朗运动

D.PM2.5浓度随高度的增加逐渐增大

解析:由题意知:PM10表示直径小于或等于10 μm(10-5m)的悬浮颗粒,故A错误;由题意知,PM10、PM2.5是直径分别小于或等于10 μm、2.5 μm的颗粒物,在空气分子作用力的合力作用下做无规则运动,合力不可能始终大于其受到的重力,所以PM10和大悬浮颗粒物都在做布朗运动,PM10、PM2.5的浓度随高度的增加略有减小,故C正确,B、D错误.

答案:C

5.(2015·海南卷)已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R,空气平均摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为NA,地面大气压强为p0,重力加速度大小为g.由此可以估算得,地球大气层空气分子总数为________,空气分子之间的平均距离为________.

解析:设大气层中气体的质量为m,由大气压强产生,mg=p0S,即:m=.分子数n===.

假设每个分子占据一个小立方体,各小立方体紧密排列,则小立方体边长即为空气分子平均间距,设为a,大气层中气体总体积为V,a=,而V=4πR2h,

所以a=.

答案: