福建省闽侯县第八中学2018-2019学年高一语文上学期开学考试试题含答案

文档属性

| 名称 | 福建省闽侯县第八中学2018-2019学年高一语文上学期开学考试试题含答案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 78.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-10-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

福建省闽侯县第八中学2018-2019学年高一语文上学期开学考试试题

第Ⅰ卷(阅读题,共 77 分)

一、现代文阅读(9 分,每小题 3 分)

阅读下面的文字,完成 1—3 题。

新诗的“变”与“常” 新诗是中国诗歌的现代形态。几千年的中国古典诗歌到了现代发生了巨变,所以“变”

是新诗的根本。对新诗的“新”的误读,造成了新诗百年发展道路的曲折,造成了在新文学 中充当先锋和旗帜的新诗至今还处在现代文学的边缘,还在大多数国人的艺术鉴赏视野之 外。在一些论者那里,新诗似乎是一种没有根基、不拘形式、随意涂鸦、自由放任的艺术。

其实,“变”中还有一个“常”的问题。“变”就是“常”,而且是一种永恒的“常”。 中国新诗的繁荣程度取决于它对新的时代精神和审美精神的适应程度,新诗的“变”又和中 国诗歌的“常”联系在一起。诗既然是诗,就有它的一些“常态”的美学元素。无论怎么变, 这些“常”总是存在的,它是新诗之为诗的资格证书。重新认领这些“常”,是当下新诗振 衰起弊的前提。

中国诗歌的“常”来源于又外在于古典诗歌,活跃于又隐形于现代诗歌当中。也就是说, “常”不是诗体,不是古典诗歌本身,“常”是诗歌精神,是审美精神。

在诗歌精神上,中国诗歌从来崇尚家国为上。气不可御的李白,沉郁顿挫的杜甫,虽然 他们的艺术个性相距甚远,但是他们的诗词总是以家国为本位的。他们对个人命运的咏叹和 同情,常常是和对家国的兴衰的关注联系在一起的。“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”, 是古诗发展的一个规律。在创作过程中,诗人必然寻求审美静观,他走出世界以观照世界, 走出人生以观照人生。没有“走出”,没有审美距离,就没有诗美体验,也就没有诗。但这 是创作状态。玩世玩诗、个人哀愁之作在中国不被看重,中国诗歌的评价标准从来讲究“有 第一等襟抱,才有第一等真诗”,以匡时济世、同情草根的诗人为大手笔。这是中国诗歌的 一种“常”。

新诗可以不都写现代格律诗。但是,中国古典诗歌是格律诗传统,而格律诗的要义就是

诗对形式和音乐性的寻求。注重听觉,注重吟诵,因而注重格律,这是中国古诗的“常”。 用心从诗质上去捕捉诗情的音乐性,用耳从形式上去捕捉诗的音乐性,这是中国诗歌为读者 造就的审美习惯和审美标准。许多新诗人对此有所感悟。徐志摩在《翡冷翠的一夜》的创作 中加强了音乐性,闻一多说,这是徐诗“一个绝大的进步”。从“感情泛滥”到“情感羁勒”, 说明徐志摩的形式感和音乐感的加强。没有形式感和音乐感的人绝对称不上是诗人。

中国诗歌在传播上也有“常”。在诗歌创作寻言的时候,总是尽量用最浅显的语言来构 成诗的言说方式。“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡”(李白),诸如 此类的诗章在我们民族中流传千年,和言说方式非常有关。重建写诗的难度,重建读诗的易 度,这是新诗必须注意的我们民族诗歌之“常”。

新诗,新其形式需是诗。新诗在“变”中就有时时回望“故乡”的必要。在 “变”中 继承“常”是非常重要的。

1.下列关于中国诗歌的“常”的理解,不正确的一项是( )(3 分) A.中国诗歌在精神上从来崇尚家国为上,以匡时济世、同情草根的诗人为大手笔。 B.新诗无论怎么变,“常”都是存在的,它是新诗之为诗的资格证书.只要重新认识这

些“常”就能让新诗振衰起弊。

C.中国诗歌的“常”来源于又外在于古典诗歌,活跃于又隐形于现代诗歌当中。“常” 是诗歌的精神,是审美精神。

D.在传播上,尽量用最浅显的语言来构成诗的言说方式,并且要注重听觉,注重吟诵。

2.下列对本文有关内容的理解和分析不正确的一项是( )(3 分)

A.中国诗歌一直讲究以“有第一等襟抱,才有第一等真诗”为评价标准,而玩世玩诗, 个人哀愁之作在中国不被看重。

B.中国诗歌为读者造就的审美习惯和审美标准是用心从诗质上去捕捉诗情的音乐性, 用耳从形式上去捕捉诗的音乐性。

C.诗人必然寻求审美静观,他走出世界以观照世界,走出人生以观照人生。这便是创 作的过程。

D.当徐志摩的诗从“情感泛滥”到“情感羁勒”时,证明了他在诗歌创作上形式感和 音乐感的加强。

3.根据本文提供的信息,下列推断合理的一项是( )(3 分)

A.变是新诗的根本,作者认为新诗似乎是一种没有根基,不拘形式,随意涂鸦、自由

放任的艺术。

B.重建写诗的难度,重建读诗的易度是我们民族诗歌之“常”,在新诗未来发展创作 过程中也同样值得我们重视。

C.现今中国新诗的繁荣程度彰显了新诗对新时代精神和审美精神的适应程度。

D.在“变”中继承“常”,在“变”中时时回望“故乡”,新诗就会在未来文学中充 任先锋和旗帜的作用,就一定可以进入国人艺术鉴赏的视野之内了。

二、文言文阅读(34 分)

阅读下面的文言文,完成 4—7 题。

太史公曰:余登箕山,其上盖有许由冢云。孔子序列古之仁圣贤人,如吴太伯、伯夷之 伦详矣。余以所闻由、光①义至高,其文辞不少概见,何哉?

孔子曰:“伯夷、叔齐,不念旧恶,怨是用.希②。”“求仁得仁,又何怨乎?”余悲伯

夷之意,睹轶诗可异焉。其传曰: 伯夷、叔齐,孤竹君之二子也。父欲立叔齐,及父卒,叔齐让伯夷。伯夷曰:“父命也。”

遂逃去。叔齐亦不肯立而逃之。国人立其中子。于是伯夷、叔齐闻西伯昌善养老,“盍往归 焉.!”及至,西伯卒,武王载木主③,号为文王,东伐纣。伯夷、叔齐叩马而谏曰:“父死 不葬,爰④及干戈,可谓孝乎?以臣弑君,可谓仁乎?”左右欲兵.之。太公曰:“此义人也。” 扶而去.之。武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻.之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇 而食之。及饿且死,作歌,其辞曰:“登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其.非矣。 神农、虞、夏忽焉没兮,我安适.归矣?于嗟徂⑤兮,命之衰矣。”遂饿死于首阳山。由此观 之,怨邪非邪?

子曰“道不同不相为谋”,亦各从其志也。故曰“富贵如可求,虽执鞭之士,吾亦为之。 如不可求,从吾所好”。“岁寒,然后知松柏之.后凋。”举世混浊,清士乃见。岂以其重若 彼,其轻若此哉?

节选自《史记?伯夷列传第一》

【注】①由、光:人名,指许由、务光。②希:稀少。③木主:死人的牌位。④爰:于是, 就。⑤徂:通“殂”,死亡。

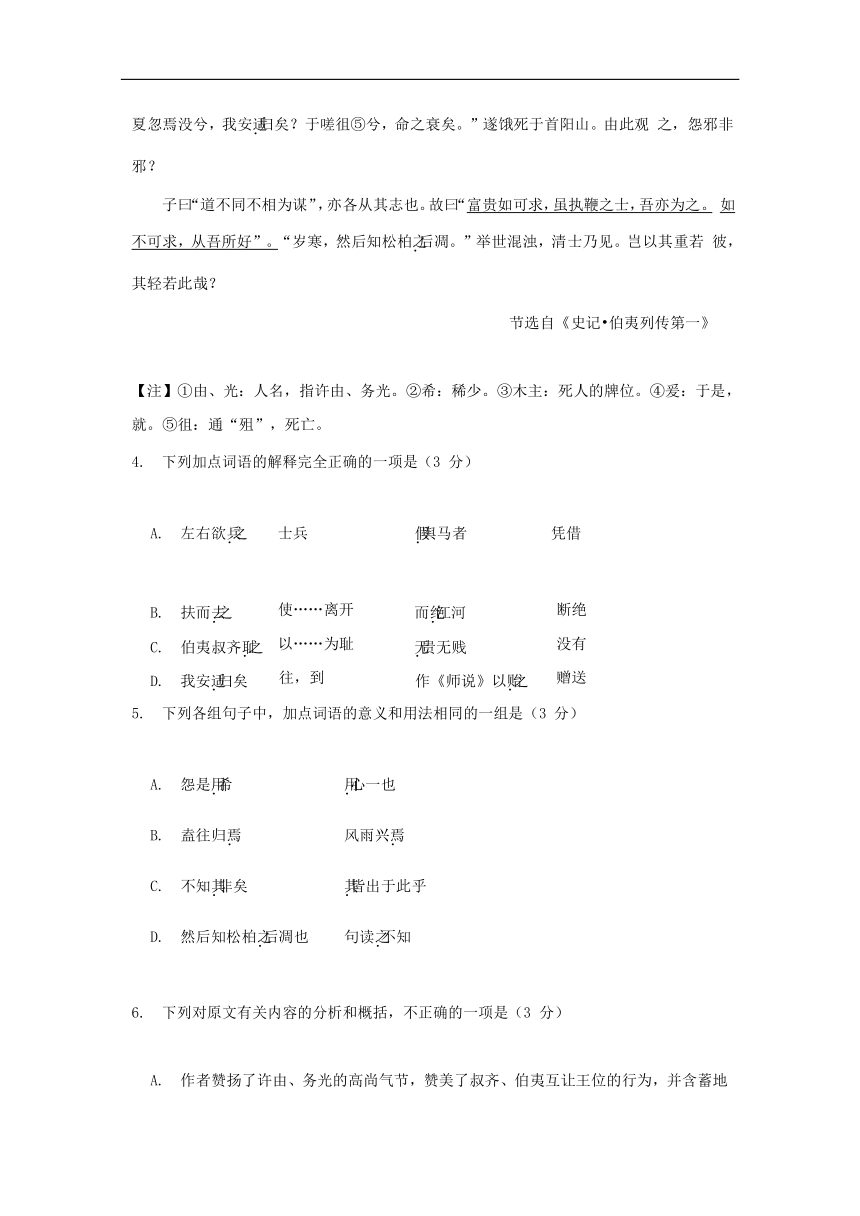

4. 下列加点词语的解释完全正确的一项是(3 分)

A. 左右欲兵.之 士兵 假.舆马者 凭借

B. 扶而去.之

使……离开

而绝.江河

断绝

C. 伯夷叔齐耻.之

以……为耻

无.贵无贱

没有

D. 我安适.归矣

往,到

作《师说》以贻.之

赠送

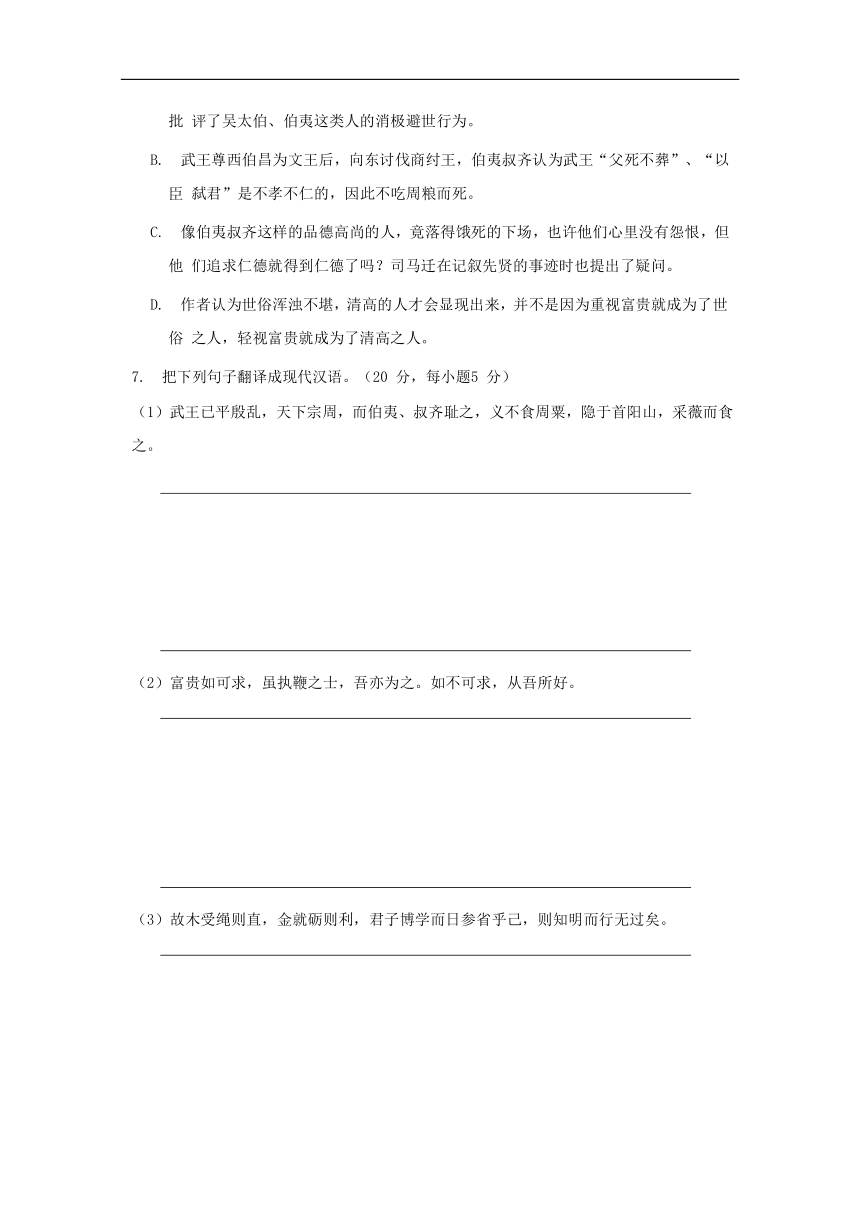

5. 下列各组句子中,加点词语的意义和用法相同的一组是(3 分)

A. 怨是用.希 用.心一也

B. 盍往归焉. 风雨兴焉.

C. 不知其.非矣 其.皆出于此乎

D. 然后知松柏之.后凋也 句读之.不知

6. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3 分)

A. 作者赞扬了许由、务光的高尚气节,赞美了叔齐、伯夷互让王位的行为,并含蓄地批 评了吴太伯、伯夷这类人的消极避世行为。

B. 武王尊西伯昌为文王后,向东讨伐商纣王,伯夷叔齐认为武王“父死不葬”、“以臣 弑君”是不孝不仁的,因此不吃周粮而死。

C. 像伯夷叔齐这样的品德高尚的人,竟落得饿死的下场,也许他们心里没有怨恨,但他 们追求仁德就得到仁德了吗?司马迁在记叙先贤的事迹时也提出了疑问。

D. 作者认为世俗浑浊不堪,清高的人才会显现出来,并不是因为重视富贵就成为了世俗 之人,轻视富贵就成为了清高之人。

7. 把下列句子翻译成现代汉语。(20 分,每小题 5 分)

(1)武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食 之。

(2)富贵如可求,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。

(3)故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(4)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

8. 用斜线(/)给下面的文言语段断句(5 分)

上(刘邦)尝从容与信(韩信)言诸将能不各有差上问曰如我能将几何信曰陛下不 过能将十万上曰于君何如曰如臣多多益善耳上笑曰多多益善何为为我禽曰陛下不能将兵 而善将将此乃信之所以为陛下禽也

三、名篇名句默写(10 分)

9. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)看万山红遍,层林尽染, , ,鹰击长空,鱼翔浅底,万 类霜天竞自由。 ,谁主沉浮?

(2)我们分担寒潮、风雷、霹雳, 。仿佛永远分离,却又终身 相依。

(3) , ,你底心是小小的窗扉紧掩。

(4) ,不能十步; ,功在不舍。

(5)彼与彼年相若也,道相似也, , 。

四、文学类文本阅读(24 分)

(一)现代诗歌阅读(10 分)

10. 读下面一首诗,完成后面的问题。

礁石 艾青 一个浪,一个浪 无休止地扑过来

每一个浪都在它脚下 被打成碎末,散开 ……

它的脸上和身上 像刀砍过的一样 但它依然站在那里 含着微笑,看着海洋……

1954.7.25

(1)“它的脸上和身上/像刀砍过的一样/但它依然站在那里/含着微笑,看着海洋……”这

里塑造了礁石什么样的形象?诗中的礁石象征了什么?(6 分)

(2)本诗表达了作者什么样的情感?(4 分)

(二)现代文阅读(14 分)

11. 阅读下面的文章,完成(1)—(3)题。

东坡突围

我非常喜欢读林语堂先生的《苏东坡传》,前后读过多少遍都记不清了,但每次总觉得 语堂先生把苏东坡在黄州的境遇和心态写得太理想了。语堂先生酷爱苏东坡的黄州诗文,因 此由诗文渲染开去,由酷爱渲染开去,渲染得通体风雅、圣洁。其实,就我所知,苏东坡在 黄州还是很凄苦的,优美的诗文,是对凄苦的挣扎和超越。

苏东坡在黄州的生活状态,已被他自己写给李端叔的一封信描述得非常清楚。信中说:

得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自 喜渐不为人识。平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答,自幸庶几免矣。

苏东坡那一封封用美妙绝伦、光照中国书法史的笔墨写成的信,千辛万苦地从黄州带出 去,却换不回一丁点儿友谊的信息。日常生活,在家人接来之前,大多是白天睡觉,晚上一 个人出去溜达,见到淡淡的土酒也喝一杯,但绝不喝多,怕醉后失言。

他经过“乌台诗案”已经明白,一个人蒙受了诬陷即便是死也死不出一个道理来,你找 不到慷慨陈词的目标,你抓不住从容赴死的理由。你想做个义无反顾的英雄,不知怎么一来 把你打扮成了小丑;你想做个坚贞不屈的烈士,闹来闹去却成了一个深深忏悔的俘虏。无法 洗刷,无处辩解,更不知如何来提出自己的抗议,发表自己的宣言。

这是一种真正精神上的孤独无告,对于一个文化人,没有比这更痛苦的了。那阙著名的

《卜算子》,用极美的意境道尽了这种精神遭遇:

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。 惊起却回头,有恨无人 省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

正是这种难言的孤独,使他彻底洗去了人生的喧闹,去寻找无言的山水,去寻找远逝的 古人。在无法对话的地方寻找对话,于是对话也一定会变得异乎寻常。像苏东坡这样的灵魂

竟然寂然无声,那么,迟早总会突然冒出一种宏大的奇迹,让这个世界大吃一惊。

然而,现在他即便写诗作文,也不会追求社会轰动了。他在寂寞中反省过去,觉得自己 以前最大的毛病是才华外露,缺少自知之明。一段树木靠着瘿瘤取悦于人,一块石头靠着晕 纹取悦于人,其实能拿来取悦于人的地方恰恰正是它们的毛病所在,它们的正当用途绝不在 这里。这是一种极其诚恳的自我剖析,目的是想找回一个真正的自己。他在无情地剥除自己 身上每一点异己的成分,哪怕这些成分曾为他带来过官职、荣誉和名声。他渐渐回归于清纯 和空灵,在这一过程中,佛教帮了他大忙,使他习惯于淡泊和静定。艰苦的物质生活,又使 他不得不亲自垦荒种地,体味着自然和生命的原始意味。

这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸 馏和升华,他,真正地成熟了,——与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟 于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要别人察颜观 色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激 的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收 住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果——

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇?赤壁怀古》和前 后《赤壁赋》马上就要产生。

(摘自余秋雨《黄州突围》,有删改)

(1)下列对作品有关内容的分析和概括,不恰当的两项是(4 分)

A. 本文语言具有典雅蕴藉的特点,在语言独特的张力中,寄托了作者对苏轼的高度赞 美之情,同时也对苏轼的遭遇表示同情。

B. 文章以第三人称的方式,叙、议、抒结合,为读者营造特定的情境,表达自己的认 识。叙事富有客观性,议论具有独到性,抒情富有深挚性。

C. 选文提到林语堂先生的《苏东坡传》, 突出并引出苏东坡“黄州生活的凄苦”,为 后文解说“优美的诗文,是对凄苦的挣扎和超越”的观点张本。

D. “在无法对话的地方寻找对话”是说苏轼处境凄苦,在黄州没有人理解他,但孤 独的内心也需要一个倾诉的对象。

E. 苏东坡突围,他突破的是官场的黑暗,精神的孤独,性格的不完善。

(2)“迟早总会突然冒出一种宏大的奇迹”中的“奇迹”指的是什么?“目的是想找回一 个真正的自己”是一个怎样的“真正的自己”?(6 分)

(3)原文中引用苏东坡书信与作品,有何作用?(4 分)

第Ⅱ卷 表达题(共 73 分)

五、语言文字运用(13 分)

12. 下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是(3 分)

A. 电视剧《恰同学少年》以毛泽东在湖南第一师范的读书生活为背景,展现了以毛泽 东为代表的一批优秀青年风.华.正.茂.的学习和生活故事。

B. 记者具有较强的新闻敏感,就能从错综复杂、五.光.十.色.的社会生活中,迅速而准确地

判断出什么是新闻,从而抓住真正有价值的新闻。

C. 在要不要坚持四项基本原则的大是大非面前,大家能够见.仁.见.智.,达成共识,说明我 们这个领导集体是坚强的。

D. 金秋运动会,各项赛事正热火朝天地进行着,百米赛场上的运动员个个倚.马.可.待., 成为一道靓丽的风景线。

13.下列句子中没有语病的一项是(3 分)

A. 在欧洲看蒙娜丽莎的微笑,你立即就能感受到,这种恬然的自信只属于那些真正从中 世纪的梦魇中苏醒、对前路挺有把握的艺术家们。

B. 中国珠算入选 2013 年联合国科教文组织非物质文化遗产名录,成为世界上入选“非 物质文化遗产”项目最多的国家。

C. 据报道,某市场被发现存在销售假冒伪劣产品,伪造质检报告书,管理部门将对此开 展专项检查活动,进一步规范经营行为。

D. 打车软件为乘客和司机搭建起沟通平台,方便了市民打车,但出租车无论是否使用打 车软件,均应遵守运营规划,这才能维护相关各方的合法权益和合理要求。

14. 依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是(3 分)

意境与意象一样,是我国抒情文学创作中总结出来的审美范畴,也是传统文艺理论和美 学的一个重要概念,因而具有共同点审美特征。 , , 。 。

, ,而是在为“情思”寻找和创造合适的载体。通过载体,所抒发的是情感,

是心灵——作品发言人(如游子、思妇等)的心灵和作家的心灵。

①在意象和意境中,当然要描绘大量的景象、物象、事象乃至于人物形象

②当然,在这种主客观的统一关系中,也有侧重,即矛盾的主导方面是主观,是主体的 心灵

③或者干脆就是由心灵幻化出来的

④因而都是主客观的统一:情与景、心与物、意与象、意与境的统一

⑤这就是,它们都是作家根据抒情传意的需要而从生活中选择、提炼出来的

⑥但这些都不是作家着意表现的中心,作家的目的不是为它们本身留影造像

A.⑤③④②①⑥ B.②①⑥⑤③④ C.⑤③①⑥④② D.②①③④⑥⑤

15. 仿照下列例句(选自《宁古塔》),再写两个句子。(4 分) 文明可能产生于野蛮,却绝不喜欢野蛮。我们能熬过苦难,却绝不赞美苦难。我们不害

怕迫害,却绝不肯定迫害。

六、写作(60 分)

16. 阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的文章。

65 岁的朱阿姨因为抱不动掉到床下躺在地上的瘫痪老伴,看着通讯录里的独女,凌晨 两点多抱着老伴默默流泪。为了不给女儿添麻烦,又因为异地医保无法结算,她迟迟不愿随 女儿去成都。67 岁的陈阿姨做了胃溃疡穿孔手术躺在病床上却为了不让在美国的儿子担心 骗他说在厨房擦瓷砖。82 岁的刘叔躲过了日军轰炸机、挨过了三年自然灾害,却在晚年被 孤独牢牢捕获,只想吃饭的时候对面有个人。

近日,一则关于空巢老人的报道让许多人泪目,也再次引发了人们对养老话题的热议。 “你爸躺在地上,而你在通讯录里”,空巢老人如何才能不空心?

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含义的范围作文, 不要套作,不得抄袭。

高一语文试题参考答案

1.B(太绝对化。)

2.C【解析】试题分析:解答此题,可将各选项表述同文本相关内容加以比较,以发现 异同,确定正误。其中,C 项错误在于,根据原文,不是“创作过程”,而是“创作状态”。

3.B【解析】A 项“作者认为”错误,原文是“在一些论者那里”。C 项“彰显了”应 为“取决于”。D 项无中生有或太绝对化。

4.D 5.A 6.A

7.(1)武王平定殷商之乱后,天下都归附了周朝,而伯夷、叔齐却认为这是很可耻的 事,坚守节操,不吃周朝的粮食,隐居在首阳山中,靠着采食薇菜充饥。(宗 1 分 ,耻 1 分,句意 3 分)

(2)富贵如果能够求得,即使是做个马车夫,我也愿意去干;如果不能求得,那还是 按照我自己的喜好去吧!(虽 1 分,从 1 分,句意 3 分)

(3)略。(就 1 分,博学 1 分,知 1 分,句意 2 分)

(4)略。(句式 1 分,小、大词类活用 1 分,句意 3 分)

8.上(刘邦)尝从容与信(韩信)言诸将能不/(1 分)各有差/(1 分)上问曰/如我能 将几何/信曰/陛下不过能将十万/上曰/于君何如/曰/如臣多多益善耳/上笑曰/多多益善/何为为 我禽/曰/(前共 2 分)陛下不能将兵而善将将/(1 分)此乃信之所以为陛下禽也

9.略

10.(1)《礁石》塑造了长年累月在狂风巨浪的拍打下坚强不屈、坚定不移的礁石形 象。(4 分)它不仅是不向命运低头的诗人自身的象征,而且是我们民族不畏强暴、不屈不 挠的精神象征。(2 分)

(2)诗中作者对礁石这一坚强形象及其具有的精神给予了由衷的赞美和歌颂。(4 分)

11.(1)BD 解析: B. 文章以第三人称的方式,也夹入了第二人称的方式。D.“在无法 对话的地方寻找对话”可以理解为苏轼在处于生活与精神双重凄苦的黄州,完成精神上的挣 脱与超脱,寻找与自己的灵魂相契合的对象,倾吐心中的心曲。(选对一个得 2 分)

(2)“奇迹”指的是苏轼经过寂寞和凄苦的磨砺,带给人们文学艺术创造上的惊喜,为 后人创作出千古流传的著名的“三赤”(《赤壁怀古》《前赤壁赋》《后赤壁赋》)。(2 分)

“真正的自己”是一个历经磨砺和反省,精神归于清纯和空灵、淡泊和静定,生活归于 自然和原始,艺术才华获得升华的“新我”。(4 分)

(3)增加可信度,使文章更有说服力;丰富文章内容;增加读者的阅读兴趣;使语言

更加典雅,富有文采。(答出两点即可得满分 4 分)

12.B 13.A 14.A 15.略

16. 作文参考角度

空心需要爱心填 有句古语,父母在,不远游,常被用来劝诫即将远行闯荡的人。日前爆出一条新闻,似

乎就是这句话的生动写照。一位 65 岁的老人,凌晨三点因抱不动摔在地上的老伴,只能暗 自落泪神伤,而距离遥远的独生女儿,只能躺在通讯录上。

父母在,到底应不应该去闯荡,确实是许多青年心头解不开的谜。父母往往不会劝阻儿 女去闯世界,而子女大多也并非没有考虑父母,只因想闯出一片天给父母更好的生活。而在 没有为人父母之前,一些青年对于父母的爱,理解得略有片面,有的认为多给父母一点生活 费和物质上的东西就可以了。殊不知,父母的“空心”恰恰并不需要这些,他们的付出或许 只想听到子女爱的回响和精神上的关怀。

实际上,父母在不远游下一句常被人忽略,“游必有方”。这个“方”,应当就是对父 母物质和精神的双重的妥帖安排。绝不能认为父母不愁吃喝就是做到位了。当然,除了青年 自己,社会也要多帮助他们分担养老,比如可以大力推进社会化的养老服务,让养老方式更 加多元,为青年们的热血奋斗,营造更加宽松适宜的空间。

消除制度“空档”,让“空巢不空心” 随着城镇化进程和社会老龄化的日益加剧,儿孙绕膝的天伦之乐越来越罕见,“出门一

把锁,进门一盏灯”反倒成为空巢家庭的真实写照。近日一则题为“你爸躺在地上,而你在 通讯录里”的“催泪”报道,再次引发人们对“空巢老人空心”话题展开热议。

其实,“空巢老人”的出现,折射出传统养老方式和保障体系正遭遇冲击和挑战。近年 来,随着社区居家养老服务中心、异地医保等制度的不断完善,为空巢老人带来了些许“暖 意”。但养老服务毕竟是一项系统工程,诸如外出的子女没有探亲假、农村老人难保障等问 题依然存在。因此,国家和社会落实好经济保障、健康医疗、精神慰藉等服务,显得尤为重 要。

尊老敬老自古就是中华民族的传统美德。眼下,如何从制度层面消除“痛点”“堵点”, 让离家的子女常回家看看,让空巢老人老有所依、老有所乐、老有所为,才是解决“空巢空 心”难题的关键所在。

参考译文:

太史公说:我登过箕山,相传山上有许由之墓。孔子依次评论古代的仁人、圣人、贤人, 对吴太伯和伯夷等讲得很详细。我听说许由、务光等节义品德至为高尚,而经书中有关他们 的文辞却一点儿也见不到,这是为什么呢?

孔子说:“伯夷、叔齐,不是老记着人家以前的过错,因此怨恨他们的人就少。”“追 求仁德而得到仁德,又有什么可怨恨的呢?”我对伯夷兄弟的用意深感悲痛,但看到那些逸 诗又感到诧异。他们的传记说道:

伯夷、叔齐是孤竹君的两个儿子。父亲想把王位传给叔齐,到了父亲去世以后,叔齐要 让位给伯夷。伯夷说:“这是父亲的遗命啊!”于是便逃走了。叔齐也不肯即位而逃走。国 人只好立孤竹君的第二个儿子为王。这时,伯夷、叔齐听说西伯昌能关心老人,抚养老人, 便商量着说:我们何不去投奔他呢?等到达那里,西伯已去世了。武王用车载着西伯的神主, 追谥为文王,率军东进去征伐商纣。伯夷、叔齐拉住武王的马而谏阻道:“父亲死了却不安 葬,大动干戈去打仗,这难道是孝的行为吗?身为臣子,却要去杀害国君,这难道可以算做 仁德吗?”周王左右的人准备杀掉他们,太公说:“他们是义人啊!”扶着他们离开了。武 王摧毁了殷商的暴虐统治,天下都归附了周朝,而伯夷、叔齐却认为这是很可耻的事,为了 表示对殷商的忠义,不肯再吃周朝的粮食,隐居在首阳山中,靠着采食薇菜充饥。到了由于 饥饿而将死的时候,作了一首歌,歌辞说:“登上那西山啊,采些那薇菜呀!用暴力来取代 暴力,不知道这是错误的。神农、虞舜和夏禹,授政仁人相禅让,圣人倏忽辞世去,我辈今 日向何方?啊,别啦,永别啦!命运衰薄令人哀伤!”终于饿死在首阳山中。从这些记载来 看,伯夷、叔齐是怨呢,还是不怨呢?

孔子说“主义不同的人,不互相商议谋划”,都各自按照自己的意志去做事。孔子又 说:“富贵如果能够求得,就是要干手拿鞭子的卑贱的职务,我也愿意去干;如果不能求得, 那还是按照我自己的喜好去吧!”“天气寒冷以后,才知道松树、柏树是最后落叶的。”世 间到处混浊龌龊,那清白高洁的人就显得格外突出。岂是因为他们是如此重视道德和品行, 又是那样鄙薄富贵与苟活啊!

第Ⅰ卷(阅读题,共 77 分)

一、现代文阅读(9 分,每小题 3 分)

阅读下面的文字,完成 1—3 题。

新诗的“变”与“常” 新诗是中国诗歌的现代形态。几千年的中国古典诗歌到了现代发生了巨变,所以“变”

是新诗的根本。对新诗的“新”的误读,造成了新诗百年发展道路的曲折,造成了在新文学 中充当先锋和旗帜的新诗至今还处在现代文学的边缘,还在大多数国人的艺术鉴赏视野之 外。在一些论者那里,新诗似乎是一种没有根基、不拘形式、随意涂鸦、自由放任的艺术。

其实,“变”中还有一个“常”的问题。“变”就是“常”,而且是一种永恒的“常”。 中国新诗的繁荣程度取决于它对新的时代精神和审美精神的适应程度,新诗的“变”又和中 国诗歌的“常”联系在一起。诗既然是诗,就有它的一些“常态”的美学元素。无论怎么变, 这些“常”总是存在的,它是新诗之为诗的资格证书。重新认领这些“常”,是当下新诗振 衰起弊的前提。

中国诗歌的“常”来源于又外在于古典诗歌,活跃于又隐形于现代诗歌当中。也就是说, “常”不是诗体,不是古典诗歌本身,“常”是诗歌精神,是审美精神。

在诗歌精神上,中国诗歌从来崇尚家国为上。气不可御的李白,沉郁顿挫的杜甫,虽然 他们的艺术个性相距甚远,但是他们的诗词总是以家国为本位的。他们对个人命运的咏叹和 同情,常常是和对家国的兴衰的关注联系在一起的。“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”, 是古诗发展的一个规律。在创作过程中,诗人必然寻求审美静观,他走出世界以观照世界, 走出人生以观照人生。没有“走出”,没有审美距离,就没有诗美体验,也就没有诗。但这 是创作状态。玩世玩诗、个人哀愁之作在中国不被看重,中国诗歌的评价标准从来讲究“有 第一等襟抱,才有第一等真诗”,以匡时济世、同情草根的诗人为大手笔。这是中国诗歌的 一种“常”。

新诗可以不都写现代格律诗。但是,中国古典诗歌是格律诗传统,而格律诗的要义就是

诗对形式和音乐性的寻求。注重听觉,注重吟诵,因而注重格律,这是中国古诗的“常”。 用心从诗质上去捕捉诗情的音乐性,用耳从形式上去捕捉诗的音乐性,这是中国诗歌为读者 造就的审美习惯和审美标准。许多新诗人对此有所感悟。徐志摩在《翡冷翠的一夜》的创作 中加强了音乐性,闻一多说,这是徐诗“一个绝大的进步”。从“感情泛滥”到“情感羁勒”, 说明徐志摩的形式感和音乐感的加强。没有形式感和音乐感的人绝对称不上是诗人。

中国诗歌在传播上也有“常”。在诗歌创作寻言的时候,总是尽量用最浅显的语言来构 成诗的言说方式。“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡”(李白),诸如 此类的诗章在我们民族中流传千年,和言说方式非常有关。重建写诗的难度,重建读诗的易 度,这是新诗必须注意的我们民族诗歌之“常”。

新诗,新其形式需是诗。新诗在“变”中就有时时回望“故乡”的必要。在 “变”中 继承“常”是非常重要的。

1.下列关于中国诗歌的“常”的理解,不正确的一项是( )(3 分) A.中国诗歌在精神上从来崇尚家国为上,以匡时济世、同情草根的诗人为大手笔。 B.新诗无论怎么变,“常”都是存在的,它是新诗之为诗的资格证书.只要重新认识这

些“常”就能让新诗振衰起弊。

C.中国诗歌的“常”来源于又外在于古典诗歌,活跃于又隐形于现代诗歌当中。“常” 是诗歌的精神,是审美精神。

D.在传播上,尽量用最浅显的语言来构成诗的言说方式,并且要注重听觉,注重吟诵。

2.下列对本文有关内容的理解和分析不正确的一项是( )(3 分)

A.中国诗歌一直讲究以“有第一等襟抱,才有第一等真诗”为评价标准,而玩世玩诗, 个人哀愁之作在中国不被看重。

B.中国诗歌为读者造就的审美习惯和审美标准是用心从诗质上去捕捉诗情的音乐性, 用耳从形式上去捕捉诗的音乐性。

C.诗人必然寻求审美静观,他走出世界以观照世界,走出人生以观照人生。这便是创 作的过程。

D.当徐志摩的诗从“情感泛滥”到“情感羁勒”时,证明了他在诗歌创作上形式感和 音乐感的加强。

3.根据本文提供的信息,下列推断合理的一项是( )(3 分)

A.变是新诗的根本,作者认为新诗似乎是一种没有根基,不拘形式,随意涂鸦、自由

放任的艺术。

B.重建写诗的难度,重建读诗的易度是我们民族诗歌之“常”,在新诗未来发展创作 过程中也同样值得我们重视。

C.现今中国新诗的繁荣程度彰显了新诗对新时代精神和审美精神的适应程度。

D.在“变”中继承“常”,在“变”中时时回望“故乡”,新诗就会在未来文学中充 任先锋和旗帜的作用,就一定可以进入国人艺术鉴赏的视野之内了。

二、文言文阅读(34 分)

阅读下面的文言文,完成 4—7 题。

太史公曰:余登箕山,其上盖有许由冢云。孔子序列古之仁圣贤人,如吴太伯、伯夷之 伦详矣。余以所闻由、光①义至高,其文辞不少概见,何哉?

孔子曰:“伯夷、叔齐,不念旧恶,怨是用.希②。”“求仁得仁,又何怨乎?”余悲伯

夷之意,睹轶诗可异焉。其传曰: 伯夷、叔齐,孤竹君之二子也。父欲立叔齐,及父卒,叔齐让伯夷。伯夷曰:“父命也。”

遂逃去。叔齐亦不肯立而逃之。国人立其中子。于是伯夷、叔齐闻西伯昌善养老,“盍往归 焉.!”及至,西伯卒,武王载木主③,号为文王,东伐纣。伯夷、叔齐叩马而谏曰:“父死 不葬,爰④及干戈,可谓孝乎?以臣弑君,可谓仁乎?”左右欲兵.之。太公曰:“此义人也。” 扶而去.之。武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻.之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇 而食之。及饿且死,作歌,其辞曰:“登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其.非矣。 神农、虞、夏忽焉没兮,我安适.归矣?于嗟徂⑤兮,命之衰矣。”遂饿死于首阳山。由此观 之,怨邪非邪?

子曰“道不同不相为谋”,亦各从其志也。故曰“富贵如可求,虽执鞭之士,吾亦为之。 如不可求,从吾所好”。“岁寒,然后知松柏之.后凋。”举世混浊,清士乃见。岂以其重若 彼,其轻若此哉?

节选自《史记?伯夷列传第一》

【注】①由、光:人名,指许由、务光。②希:稀少。③木主:死人的牌位。④爰:于是, 就。⑤徂:通“殂”,死亡。

4. 下列加点词语的解释完全正确的一项是(3 分)

A. 左右欲兵.之 士兵 假.舆马者 凭借

B. 扶而去.之

使……离开

而绝.江河

断绝

C. 伯夷叔齐耻.之

以……为耻

无.贵无贱

没有

D. 我安适.归矣

往,到

作《师说》以贻.之

赠送

5. 下列各组句子中,加点词语的意义和用法相同的一组是(3 分)

A. 怨是用.希 用.心一也

B. 盍往归焉. 风雨兴焉.

C. 不知其.非矣 其.皆出于此乎

D. 然后知松柏之.后凋也 句读之.不知

6. 下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3 分)

A. 作者赞扬了许由、务光的高尚气节,赞美了叔齐、伯夷互让王位的行为,并含蓄地批 评了吴太伯、伯夷这类人的消极避世行为。

B. 武王尊西伯昌为文王后,向东讨伐商纣王,伯夷叔齐认为武王“父死不葬”、“以臣 弑君”是不孝不仁的,因此不吃周粮而死。

C. 像伯夷叔齐这样的品德高尚的人,竟落得饿死的下场,也许他们心里没有怨恨,但他 们追求仁德就得到仁德了吗?司马迁在记叙先贤的事迹时也提出了疑问。

D. 作者认为世俗浑浊不堪,清高的人才会显现出来,并不是因为重视富贵就成为了世俗 之人,轻视富贵就成为了清高之人。

7. 把下列句子翻译成现代汉语。(20 分,每小题 5 分)

(1)武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食 之。

(2)富贵如可求,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。

(3)故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(4)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

8. 用斜线(/)给下面的文言语段断句(5 分)

上(刘邦)尝从容与信(韩信)言诸将能不各有差上问曰如我能将几何信曰陛下不 过能将十万上曰于君何如曰如臣多多益善耳上笑曰多多益善何为为我禽曰陛下不能将兵 而善将将此乃信之所以为陛下禽也

三、名篇名句默写(10 分)

9. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)看万山红遍,层林尽染, , ,鹰击长空,鱼翔浅底,万 类霜天竞自由。 ,谁主沉浮?

(2)我们分担寒潮、风雷、霹雳, 。仿佛永远分离,却又终身 相依。

(3) , ,你底心是小小的窗扉紧掩。

(4) ,不能十步; ,功在不舍。

(5)彼与彼年相若也,道相似也, , 。

四、文学类文本阅读(24 分)

(一)现代诗歌阅读(10 分)

10. 读下面一首诗,完成后面的问题。

礁石 艾青 一个浪,一个浪 无休止地扑过来

每一个浪都在它脚下 被打成碎末,散开 ……

它的脸上和身上 像刀砍过的一样 但它依然站在那里 含着微笑,看着海洋……

1954.7.25

(1)“它的脸上和身上/像刀砍过的一样/但它依然站在那里/含着微笑,看着海洋……”这

里塑造了礁石什么样的形象?诗中的礁石象征了什么?(6 分)

(2)本诗表达了作者什么样的情感?(4 分)

(二)现代文阅读(14 分)

11. 阅读下面的文章,完成(1)—(3)题。

东坡突围

我非常喜欢读林语堂先生的《苏东坡传》,前后读过多少遍都记不清了,但每次总觉得 语堂先生把苏东坡在黄州的境遇和心态写得太理想了。语堂先生酷爱苏东坡的黄州诗文,因 此由诗文渲染开去,由酷爱渲染开去,渲染得通体风雅、圣洁。其实,就我所知,苏东坡在 黄州还是很凄苦的,优美的诗文,是对凄苦的挣扎和超越。

苏东坡在黄州的生活状态,已被他自己写给李端叔的一封信描述得非常清楚。信中说:

得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自 喜渐不为人识。平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答,自幸庶几免矣。

苏东坡那一封封用美妙绝伦、光照中国书法史的笔墨写成的信,千辛万苦地从黄州带出 去,却换不回一丁点儿友谊的信息。日常生活,在家人接来之前,大多是白天睡觉,晚上一 个人出去溜达,见到淡淡的土酒也喝一杯,但绝不喝多,怕醉后失言。

他经过“乌台诗案”已经明白,一个人蒙受了诬陷即便是死也死不出一个道理来,你找 不到慷慨陈词的目标,你抓不住从容赴死的理由。你想做个义无反顾的英雄,不知怎么一来 把你打扮成了小丑;你想做个坚贞不屈的烈士,闹来闹去却成了一个深深忏悔的俘虏。无法 洗刷,无处辩解,更不知如何来提出自己的抗议,发表自己的宣言。

这是一种真正精神上的孤独无告,对于一个文化人,没有比这更痛苦的了。那阙著名的

《卜算子》,用极美的意境道尽了这种精神遭遇:

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。 惊起却回头,有恨无人 省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

正是这种难言的孤独,使他彻底洗去了人生的喧闹,去寻找无言的山水,去寻找远逝的 古人。在无法对话的地方寻找对话,于是对话也一定会变得异乎寻常。像苏东坡这样的灵魂

竟然寂然无声,那么,迟早总会突然冒出一种宏大的奇迹,让这个世界大吃一惊。

然而,现在他即便写诗作文,也不会追求社会轰动了。他在寂寞中反省过去,觉得自己 以前最大的毛病是才华外露,缺少自知之明。一段树木靠着瘿瘤取悦于人,一块石头靠着晕 纹取悦于人,其实能拿来取悦于人的地方恰恰正是它们的毛病所在,它们的正当用途绝不在 这里。这是一种极其诚恳的自我剖析,目的是想找回一个真正的自己。他在无情地剥除自己 身上每一点异己的成分,哪怕这些成分曾为他带来过官职、荣誉和名声。他渐渐回归于清纯 和空灵,在这一过程中,佛教帮了他大忙,使他习惯于淡泊和静定。艰苦的物质生活,又使 他不得不亲自垦荒种地,体味着自然和生命的原始意味。

这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸 馏和升华,他,真正地成熟了,——与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟 于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。

成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要别人察颜观 色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激 的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收 住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果——

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇?赤壁怀古》和前 后《赤壁赋》马上就要产生。

(摘自余秋雨《黄州突围》,有删改)

(1)下列对作品有关内容的分析和概括,不恰当的两项是(4 分)

A. 本文语言具有典雅蕴藉的特点,在语言独特的张力中,寄托了作者对苏轼的高度赞 美之情,同时也对苏轼的遭遇表示同情。

B. 文章以第三人称的方式,叙、议、抒结合,为读者营造特定的情境,表达自己的认 识。叙事富有客观性,议论具有独到性,抒情富有深挚性。

C. 选文提到林语堂先生的《苏东坡传》, 突出并引出苏东坡“黄州生活的凄苦”,为 后文解说“优美的诗文,是对凄苦的挣扎和超越”的观点张本。

D. “在无法对话的地方寻找对话”是说苏轼处境凄苦,在黄州没有人理解他,但孤 独的内心也需要一个倾诉的对象。

E. 苏东坡突围,他突破的是官场的黑暗,精神的孤独,性格的不完善。

(2)“迟早总会突然冒出一种宏大的奇迹”中的“奇迹”指的是什么?“目的是想找回一 个真正的自己”是一个怎样的“真正的自己”?(6 分)

(3)原文中引用苏东坡书信与作品,有何作用?(4 分)

第Ⅱ卷 表达题(共 73 分)

五、语言文字运用(13 分)

12. 下列各句中,加点的成语使用恰当的一项是(3 分)

A. 电视剧《恰同学少年》以毛泽东在湖南第一师范的读书生活为背景,展现了以毛泽 东为代表的一批优秀青年风.华.正.茂.的学习和生活故事。

B. 记者具有较强的新闻敏感,就能从错综复杂、五.光.十.色.的社会生活中,迅速而准确地

判断出什么是新闻,从而抓住真正有价值的新闻。

C. 在要不要坚持四项基本原则的大是大非面前,大家能够见.仁.见.智.,达成共识,说明我 们这个领导集体是坚强的。

D. 金秋运动会,各项赛事正热火朝天地进行着,百米赛场上的运动员个个倚.马.可.待., 成为一道靓丽的风景线。

13.下列句子中没有语病的一项是(3 分)

A. 在欧洲看蒙娜丽莎的微笑,你立即就能感受到,这种恬然的自信只属于那些真正从中 世纪的梦魇中苏醒、对前路挺有把握的艺术家们。

B. 中国珠算入选 2013 年联合国科教文组织非物质文化遗产名录,成为世界上入选“非 物质文化遗产”项目最多的国家。

C. 据报道,某市场被发现存在销售假冒伪劣产品,伪造质检报告书,管理部门将对此开 展专项检查活动,进一步规范经营行为。

D. 打车软件为乘客和司机搭建起沟通平台,方便了市民打车,但出租车无论是否使用打 车软件,均应遵守运营规划,这才能维护相关各方的合法权益和合理要求。

14. 依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是(3 分)

意境与意象一样,是我国抒情文学创作中总结出来的审美范畴,也是传统文艺理论和美 学的一个重要概念,因而具有共同点审美特征。 , , 。 。

, ,而是在为“情思”寻找和创造合适的载体。通过载体,所抒发的是情感,

是心灵——作品发言人(如游子、思妇等)的心灵和作家的心灵。

①在意象和意境中,当然要描绘大量的景象、物象、事象乃至于人物形象

②当然,在这种主客观的统一关系中,也有侧重,即矛盾的主导方面是主观,是主体的 心灵

③或者干脆就是由心灵幻化出来的

④因而都是主客观的统一:情与景、心与物、意与象、意与境的统一

⑤这就是,它们都是作家根据抒情传意的需要而从生活中选择、提炼出来的

⑥但这些都不是作家着意表现的中心,作家的目的不是为它们本身留影造像

A.⑤③④②①⑥ B.②①⑥⑤③④ C.⑤③①⑥④② D.②①③④⑥⑤

15. 仿照下列例句(选自《宁古塔》),再写两个句子。(4 分) 文明可能产生于野蛮,却绝不喜欢野蛮。我们能熬过苦难,却绝不赞美苦难。我们不害

怕迫害,却绝不肯定迫害。

六、写作(60 分)

16. 阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于 800 字的文章。

65 岁的朱阿姨因为抱不动掉到床下躺在地上的瘫痪老伴,看着通讯录里的独女,凌晨 两点多抱着老伴默默流泪。为了不给女儿添麻烦,又因为异地医保无法结算,她迟迟不愿随 女儿去成都。67 岁的陈阿姨做了胃溃疡穿孔手术躺在病床上却为了不让在美国的儿子担心 骗他说在厨房擦瓷砖。82 岁的刘叔躲过了日军轰炸机、挨过了三年自然灾害,却在晚年被 孤独牢牢捕获,只想吃饭的时候对面有个人。

近日,一则关于空巢老人的报道让许多人泪目,也再次引发了人们对养老话题的热议。 “你爸躺在地上,而你在通讯录里”,空巢老人如何才能不空心?

要求选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含义的范围作文, 不要套作,不得抄袭。

高一语文试题参考答案

1.B(太绝对化。)

2.C【解析】试题分析:解答此题,可将各选项表述同文本相关内容加以比较,以发现 异同,确定正误。其中,C 项错误在于,根据原文,不是“创作过程”,而是“创作状态”。

3.B【解析】A 项“作者认为”错误,原文是“在一些论者那里”。C 项“彰显了”应 为“取决于”。D 项无中生有或太绝对化。

4.D 5.A 6.A

7.(1)武王平定殷商之乱后,天下都归附了周朝,而伯夷、叔齐却认为这是很可耻的 事,坚守节操,不吃周朝的粮食,隐居在首阳山中,靠着采食薇菜充饥。(宗 1 分 ,耻 1 分,句意 3 分)

(2)富贵如果能够求得,即使是做个马车夫,我也愿意去干;如果不能求得,那还是 按照我自己的喜好去吧!(虽 1 分,从 1 分,句意 3 分)

(3)略。(就 1 分,博学 1 分,知 1 分,句意 2 分)

(4)略。(句式 1 分,小、大词类活用 1 分,句意 3 分)

8.上(刘邦)尝从容与信(韩信)言诸将能不/(1 分)各有差/(1 分)上问曰/如我能 将几何/信曰/陛下不过能将十万/上曰/于君何如/曰/如臣多多益善耳/上笑曰/多多益善/何为为 我禽/曰/(前共 2 分)陛下不能将兵而善将将/(1 分)此乃信之所以为陛下禽也

9.略

10.(1)《礁石》塑造了长年累月在狂风巨浪的拍打下坚强不屈、坚定不移的礁石形 象。(4 分)它不仅是不向命运低头的诗人自身的象征,而且是我们民族不畏强暴、不屈不 挠的精神象征。(2 分)

(2)诗中作者对礁石这一坚强形象及其具有的精神给予了由衷的赞美和歌颂。(4 分)

11.(1)BD 解析: B. 文章以第三人称的方式,也夹入了第二人称的方式。D.“在无法 对话的地方寻找对话”可以理解为苏轼在处于生活与精神双重凄苦的黄州,完成精神上的挣 脱与超脱,寻找与自己的灵魂相契合的对象,倾吐心中的心曲。(选对一个得 2 分)

(2)“奇迹”指的是苏轼经过寂寞和凄苦的磨砺,带给人们文学艺术创造上的惊喜,为 后人创作出千古流传的著名的“三赤”(《赤壁怀古》《前赤壁赋》《后赤壁赋》)。(2 分)

“真正的自己”是一个历经磨砺和反省,精神归于清纯和空灵、淡泊和静定,生活归于 自然和原始,艺术才华获得升华的“新我”。(4 分)

(3)增加可信度,使文章更有说服力;丰富文章内容;增加读者的阅读兴趣;使语言

更加典雅,富有文采。(答出两点即可得满分 4 分)

12.B 13.A 14.A 15.略

16. 作文参考角度

空心需要爱心填 有句古语,父母在,不远游,常被用来劝诫即将远行闯荡的人。日前爆出一条新闻,似

乎就是这句话的生动写照。一位 65 岁的老人,凌晨三点因抱不动摔在地上的老伴,只能暗 自落泪神伤,而距离遥远的独生女儿,只能躺在通讯录上。

父母在,到底应不应该去闯荡,确实是许多青年心头解不开的谜。父母往往不会劝阻儿 女去闯世界,而子女大多也并非没有考虑父母,只因想闯出一片天给父母更好的生活。而在 没有为人父母之前,一些青年对于父母的爱,理解得略有片面,有的认为多给父母一点生活 费和物质上的东西就可以了。殊不知,父母的“空心”恰恰并不需要这些,他们的付出或许 只想听到子女爱的回响和精神上的关怀。

实际上,父母在不远游下一句常被人忽略,“游必有方”。这个“方”,应当就是对父 母物质和精神的双重的妥帖安排。绝不能认为父母不愁吃喝就是做到位了。当然,除了青年 自己,社会也要多帮助他们分担养老,比如可以大力推进社会化的养老服务,让养老方式更 加多元,为青年们的热血奋斗,营造更加宽松适宜的空间。

消除制度“空档”,让“空巢不空心” 随着城镇化进程和社会老龄化的日益加剧,儿孙绕膝的天伦之乐越来越罕见,“出门一

把锁,进门一盏灯”反倒成为空巢家庭的真实写照。近日一则题为“你爸躺在地上,而你在 通讯录里”的“催泪”报道,再次引发人们对“空巢老人空心”话题展开热议。

其实,“空巢老人”的出现,折射出传统养老方式和保障体系正遭遇冲击和挑战。近年 来,随着社区居家养老服务中心、异地医保等制度的不断完善,为空巢老人带来了些许“暖 意”。但养老服务毕竟是一项系统工程,诸如外出的子女没有探亲假、农村老人难保障等问 题依然存在。因此,国家和社会落实好经济保障、健康医疗、精神慰藉等服务,显得尤为重 要。

尊老敬老自古就是中华民族的传统美德。眼下,如何从制度层面消除“痛点”“堵点”, 让离家的子女常回家看看,让空巢老人老有所依、老有所乐、老有所为,才是解决“空巢空 心”难题的关键所在。

参考译文:

太史公说:我登过箕山,相传山上有许由之墓。孔子依次评论古代的仁人、圣人、贤人, 对吴太伯和伯夷等讲得很详细。我听说许由、务光等节义品德至为高尚,而经书中有关他们 的文辞却一点儿也见不到,这是为什么呢?

孔子说:“伯夷、叔齐,不是老记着人家以前的过错,因此怨恨他们的人就少。”“追 求仁德而得到仁德,又有什么可怨恨的呢?”我对伯夷兄弟的用意深感悲痛,但看到那些逸 诗又感到诧异。他们的传记说道:

伯夷、叔齐是孤竹君的两个儿子。父亲想把王位传给叔齐,到了父亲去世以后,叔齐要 让位给伯夷。伯夷说:“这是父亲的遗命啊!”于是便逃走了。叔齐也不肯即位而逃走。国 人只好立孤竹君的第二个儿子为王。这时,伯夷、叔齐听说西伯昌能关心老人,抚养老人, 便商量着说:我们何不去投奔他呢?等到达那里,西伯已去世了。武王用车载着西伯的神主, 追谥为文王,率军东进去征伐商纣。伯夷、叔齐拉住武王的马而谏阻道:“父亲死了却不安 葬,大动干戈去打仗,这难道是孝的行为吗?身为臣子,却要去杀害国君,这难道可以算做 仁德吗?”周王左右的人准备杀掉他们,太公说:“他们是义人啊!”扶着他们离开了。武 王摧毁了殷商的暴虐统治,天下都归附了周朝,而伯夷、叔齐却认为这是很可耻的事,为了 表示对殷商的忠义,不肯再吃周朝的粮食,隐居在首阳山中,靠着采食薇菜充饥。到了由于 饥饿而将死的时候,作了一首歌,歌辞说:“登上那西山啊,采些那薇菜呀!用暴力来取代 暴力,不知道这是错误的。神农、虞舜和夏禹,授政仁人相禅让,圣人倏忽辞世去,我辈今 日向何方?啊,别啦,永别啦!命运衰薄令人哀伤!”终于饿死在首阳山中。从这些记载来 看,伯夷、叔齐是怨呢,还是不怨呢?

孔子说“主义不同的人,不互相商议谋划”,都各自按照自己的意志去做事。孔子又 说:“富贵如果能够求得,就是要干手拿鞭子的卑贱的职务,我也愿意去干;如果不能求得, 那还是按照我自己的喜好去吧!”“天气寒冷以后,才知道松树、柏树是最后落叶的。”世 间到处混浊龌龊,那清白高洁的人就显得格外突出。岂是因为他们是如此重视道德和品行, 又是那样鄙薄富贵与苟活啊!

同课章节目录