2018_2019学年高中语文模块综合测评鲁人版必修3含答案

文档属性

| 名称 | 2018_2019学年高中语文模块综合测评鲁人版必修3含答案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 79.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-10-06 07:53:32 | ||

图片预览

文档简介

模块综合测评

(满分:150分 时间:150分钟)

一、现代文阅读(35分)

(一)论述类文本阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

中华文明源远流长,从诗书礼乐到钟鼎彝器,博大精深的古典文化,素来为国人所津津乐道。然而一到谈及传统建筑,多数人不是一脸茫然,便是心怀遗憾。保存下来的古建筑本就不多,往往还被岁月剥去了光彩,有几分“土里土气”。相形之下,欧洲古建筑遍地开花,如风光片里古堡的坚固伟岸、教堂的华丽炫酷,让人如何与之一较高下?此言差矣。

以中西古建筑最显著的对比,即材料上的土木和砖石为例。乍看之下,木质建筑简朴,易朽,扁平,似乎很难与巍峨高耸的石头教堂一争高下。有人把这归咎于古人的技术不行,或材料短缺。但事实上,中华大地并不缺石材,古代冶金技术世界领先,石料开采加工的器具也更先进。同时,老祖宗们并非完全不用石料修筑,譬如陵墓,在他们看来,才是该用石头堆砌的。而从秦汉陵墓的空间布局、工程结构之精妙来看,早在那个时代,我们的砖石建筑就已经达到了相当高的水准。

因此,对于砖石建筑,古人“非不能也,乃不为也”。就像中国传统绘画对散点透视的情有独钟一样,形式和质料上的偏好,其实是一种文化选择。

追根溯源,审美偏好的出发点,还取决于人与环境的相处方式。欧洲建筑多以石砌,呈竖向耸立之势,以求“飞升天国”的不朽。而中国建筑的外部形态,基本是横平舒展,寄寓着华夏先民对土地的依恋。在中国古人心中,石头冰冷坚硬,缺乏生气,太过疏离自然,至于寻常起居,则一定要置身于“生生之气”的土木之中,以求“天人合一”的居住理想。

中西建筑在文化体系中的“地位”也不尽相同。在西方,建筑是主要的文化载体,法国作家雨果就曾说过,“建筑是石头的史书”,一切艺术门类都须为建筑服务,绘画之,雕刻之,咏叹之,摹写之,以图将其打造为“高大上”的永恒纪念碑。而古老的东方中国就不这么看了:文字才是千古之承载,不朽之盛事。相比于文字上的“理想主义”,中国人在对待建筑上体现出了充分的“实用主义”态度。

两千多年前,孔老夫子就曾说过:“君子不器。”重道轻器,由是成为中国人精神上的一抹浓重的底色。在传统文化里,精神远比物质更受尊崇。国人向来不求物质之长存,即便建筑,也和世间万物一样都有新陈代谢、自然生灭。儒家倡导“卑宫室”,往往把“大兴土木”等同于“劳民伤财”。更抑制了对建筑规模的奢华追求。

纵观世界历史,宗教信仰对于建筑技术的进步、人力物力的投入都至关重要。一座哥特式大教堂的建造往往耗时百年,这样的不计人力物力的投入,只能是为神而非人服务的。中国则不然,“敬鬼神而远之”。老百姓追求的是现世的幸福,土木之事也以现世为重。连佛教传入中国后,也变得越来越世俗化:寺庙布局从以佛塔为中心渐渐演变为以殿堂为重,似乎暗示着人们更倾向于在现实营造佛国净土;中国的重楼式佛塔,在全世界更是独一无二,比之只能仰望敬畏的高塔,逐层登临更显亲近;到后来竟至“此心即佛”,已无须以建筑或其他物质的渲染来吸引信徒了。

由此观之,中国古建筑的貌不惊人其来有自,完全不必妄自菲薄。传统文化真正的精髓,不正在于精神的包容与意境的博大吗?

(节选自周飞亚《建筑的“中国脸”与“中国心”》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.与欧洲古建筑相比,中国传统建筑显得黯然失色,“土里土气”,高下立辨。

B.中国古建筑少用砖石而多用土木材料,体现了中国古人“天人合一”的居住理想。

C.中国古人对建筑采用的是“实用主义”态度,重视建筑的实用价值而轻视观赏价值。

D.西方古建筑是为神服务的,故高大耸立;中国古建筑是为人服务的,故横平舒展。

B [A项,“高下立辨”错,中西方建筑的不同,只是文化上的差异,无所谓高低。C项,“轻视观赏价值”于文无据。D项,强加因果;且“西方古建筑是为神服务的”表述错误,原文为“一座哥特式大教堂……只能是为神而非人服务的”。]

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章从中华文明说起,顺势提出“中国传统建筑不如西方吗”的问题,并当即予以否定。

B.文章主要从建筑材料、文化地位、宗教信仰等方面将中西古建筑进行对比,以揭示两者的差异。

C.文章在论述过程中,善于透过现象看本质,由表及里地进行分析论证,从而大大增强了说服力。

D.文章采用“总—分—总”式结构模式,材料翔实,逻辑严密,有力地论证了中国传统建筑优于西方。

D [D项,“有力地论证了中国传统建筑优于西方”的说法错误。文章认为,中国传统建筑并非不如西方,两者各有特色。]

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.中西方古建筑在形式和材料上的差异,看似审美偏好,实为文化选择,这是由自然环境决定的。

B.在西方,建筑是主要的文化载体;但是在中国,文字才是文化的载体,建筑只不过是物质器用。

C.中国传统文化重精神轻物质的理念,儒家“卑宫室”的观念,影响到中国古建筑的规模与华丽程度。

D.佛教传入中国后变得越来越世俗化,从这个事实中可见百姓追求现世幸福,建筑也以现世为重。

A [A项,“这是由自然环境决定的”于文无据。]

(二)文学类文本阅读(14分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

斯人独憔悴

迟子建

创作是一个自我完善的过程。

每个人都有独具个性的生命存在方式,每个人都尽可能地在生活的各个领域中比较充分地去实现自己的价值。我当然也未能免俗。

细细算来,从我开始的小说创作及至今日所发表的三十万字作品,百分之九十九都是写下层人的生活的。这一回顾连我自己也略为吃惊。

我出生在北极村漠河,在那里度过了我孤独寂寞的童年时光。那里有我的外婆和外祖父,他们曾经给我讲过许许多多的民间故事。我现在还常常回忆起当年讲故事的情景来。

晚饭过后,农人家里忙过了该忙的事情,就要聚在一起谈天说地。生活太单调,他们疲惫的呵欠声常常同日头一起落山。而且,那里一年难得看上一场电影,那么,晚饭之后的茶水和故事就是生活中最好的消遣了。每逢这个时刻,我就带着我心爱的狗(它叫傻子,后来我把它写入第一部中篇小说《北极村童话》中),和这条狗一起挤入听故事的人中,直听得心儿不知飞到哪里,仿佛魂都丢了似的。

那便是我最早的启蒙文学。它不是唐诗宋词,而是来源于民间的那种质朴而又奇诡、光怪陆离的故事。

于是,我在十九岁那年坐在夕阳西下的窗前,看着天边飞涌的那一团团金色的晚霞的时候,仿佛在绚丽的晚霞中又看到了童年生活的每一个片段,我的心难以平静,我开始断断续续地记载我的童年生活,二十岁那年把它整理成中篇小说,发表在一九八六年第二期的《人民文学》上。

从此,我真正走上了文学创作的道路。

这实在不是一条坦途,这实在不是一个美差。

我需要读大量的书来丰富自己的心灵,我需要走南闯北去看世界,而时间和日常琐事又常常打乱我的计划。

因而我的创作有它不可否认的局限性和狭隘性,它还没有达到从一个宏观领域去把握和观照生活的那种让人叹服的高度。

必须承认,我将来如果不超越自己,只是在我的童话世界里流连忘返,那么我的艺术生命也就终止了。而超越自己是多么艰难。它要养精蓄锐几时、苦苦求索几时,才能获得一个瞬间的辉煌。

但我仍要追求那辉煌,不管它最终实现与否。

今年五月,在泉州附近的静峰寺山上,我看见了弘一法师的手书遗言:“悲欣交集。”据说,他的出家一直是个谜,他出家后,他的妻子曾跪在寺门外三天三夜,眼泪哭干了,他也不动一丝恻隐之情。我以为他伟大,而他临终的遗言却使我对他的伟大产生了怀疑。因为真正的出家人,无所谓悲,无所谓喜,而他生命终了之时,仍能感受到“悲欣交集”,可见凡心难泯,他未能来一个彻底的超脱留与后人传说。但我左思右想,仍然认为他是伟大的。

他的伟大便在于他把自己难以超拔的心态毫不保留地馈予人间,还给人间一个真实。他便是不朽的了。

我又想起了一个故事,是法国著名作家巴尔扎克写作的故事。巴尔扎克作为现实主义艺术大师,留给人间的十部不朽的作品,早已闻名世界。他一生中唯独喜欢咖啡,每逢写作之时,他总要把咖啡壶放在写字桌旁,一杯一杯地饮下去。他创作的欲望和情绪在膨胀,而他的身体却一天天地垮下去。丰富的精神生活把他推到一个波涛汹涌的极致的境界,可渐渐衰竭的体力却把一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口。

创作是一个自我完善的过程,也是一个自我销蚀的过程。

我们要完善自己,因而不怕销蚀。

(选自《原来姹紫嫣红开遍》,有删改)

4.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.作者在偏远的农村长大,熟悉下层人民的生活,这为她的创作提供了丰富的素材,激发了她创作的灵感。

B.“直听得心儿不知飞到哪里,仿佛魂都丢了似的”,生动地写出了质朴的民间故事动人心魄的艺术感染力。

C.弘一法师的临终遗言表明他尚且无法超越自己,更何况一般人,作者借弘一法师的例子旨在宽慰苦闷的自己。

D.本文回顾了自己文学创作的经历,认为文学创作是一个自我完善与销蚀的过程,行文看似闲散,实则紧凑有序。

C [C项,“旨在宽慰苦闷的自己”不当,弘一法师之例强调即使不能自我超越,真实展现人生也是伟大的。]

5.文中写道:“丰富的精神生活把他推到一个波涛汹涌的极致的境界,可渐渐衰竭的体力却把一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口。”请阐释这句话的含意。(5分)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

【解析】 回答问题时要注意分析语句中关键词语的意思和句子的含意。分析可知,句中“波涛汹涌的极致的境界”指巴尔扎克精神上的富足,而“把一个血肉之躯……虎口”则指其体力的逐渐衰竭。这句话的意思是,巴尔扎克在获得精神上的极大富足的同时,也消耗了自己的血肉之躯。联系下文可知,作者以此来证明创作是自我完善和自我销蚀的过程。

【答案】 作者以“波涛汹涌的极致的境界”表现“精神生活”的富足与丰盈,以“把一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口”表现体力的“渐渐衰竭”,表明巴尔扎克在创作中获得精神富足的同时也失去了健康的身体,突出了创作是一个自我完善和自我销蚀的过程。

6.文章为什么以“斯人独憔悴”为题?请结合文本加以探析。(6分)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

【解析】 解答时可从内容和形式上进行分析。内容上,可联系全文,结合题目使用的手法对其进行分析,挖掘出其引申义、象征义或比喻义,如“斯人”指文学创作者,“憔悴”指文学创作的艰辛,凸显了文章主旨。形式上,可直接分析题目的作用,如本文以杜甫的诗句为题目,更能体现文章的文化意蕴等。

【答案】 ①内容上:以此为题统领全文;“斯人”指文学创作者,“憔悴”是指文学创作的艰辛,自我超越的艰难,文学创作不只是自我完善也是自我销蚀;标题凸显了文章主旨。②形式上:引杜甫诗句为题,更具文采,更有文化意蕴。

(三)实用类文本阅读(12分)

阅读下面的文字,完成7~9题。

材料一:

圆梦正当时,中国梦激荡最大“海归潮”

优惠的政策、全球最活跃的经济、快速发展的高新产业、持续投入的科教事业、浓厚的创新创业氛围以及海内外“人才、项目、技术、市场、资本、场地、服务”全面对接的平台,正吸引越来越多海外学子归国追梦。

国外媒体评价,全球没有哪个国家像中国这样重视、这样大规模、这样专业化地吸引人才回国。

“现在,海归回国主要是被‘吸’回来的。”中国欧美同学会副会长王辉耀说。随着综合国力不断提升,中国比历史上任何时期都更加靠近世界舞台中心,也比以往任何时期更有条件、更有能力吸引全球人才。

詹天佑、茅以升、钱学森、邓稼先,纵观历史,一批又一批学子赴外求学,归国兴邦。

今天,除了拥有前辈们的爱国之情、强国之志、报国之行,吸引大量海归人才归来的,还包括自我价值与个人梦想的实现。

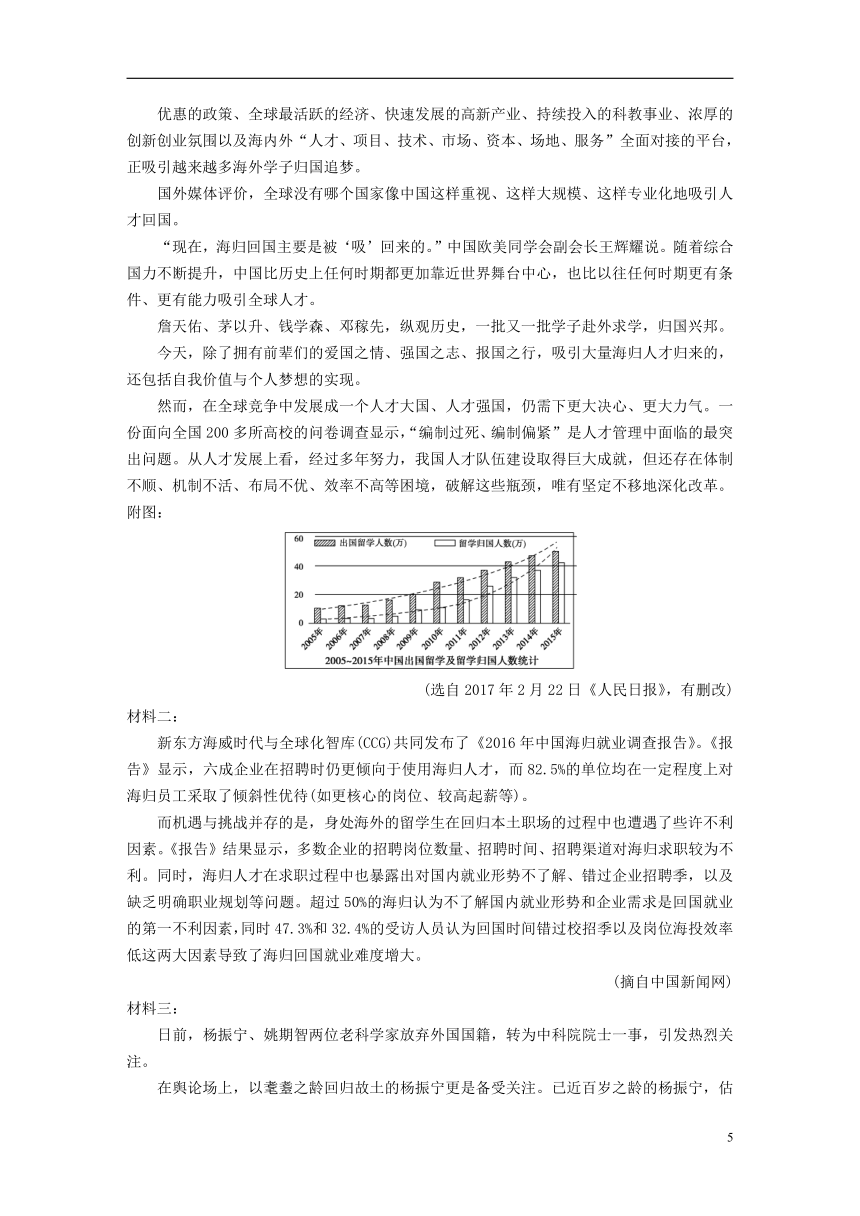

然而,在全球竞争中发展成一个人才大国、人才强国,仍需下更大决心、更大力气。一份面向全国200多所高校的问卷调查显示,“编制过死、编制偏紧”是人才管理中面临的最突出问题。从人才发展上看,经过多年努力,我国人才队伍建设取得巨大成就,但还存在体制不顺、机制不活、布局不优、效率不高等困境,破解这些瓶颈,唯有坚定不移地深化改革。

附图:

(选自2017年2月22日《人民日报》,有删改)

材料二:

新东方海威时代与全球化智库(CCG)共同发布了《2016年中国海归就业调查报告》。《报告》显示,六成企业在招聘时仍更倾向于使用海归人才,而82.5%的单位均在一定程度上对海归员工采取了倾斜性优待(如更核心的岗位、较高起薪等)。

而机遇与挑战并存的是,身处海外的留学生在回归本土职场的过程中也遭遇了些许不利因素。《报告》结果显示,多数企业的招聘岗位数量、招聘时间、招聘渠道对海归求职较为不利。同时,海归人才在求职过程中也暴露出对国内就业形势不了解、错过企业招聘季,以及缺乏明确职业规划等问题。超过50%的海归认为不了解国内就业形势和企业需求是回国就业的第一不利因素,同时47.3%和32.4%的受访人员认为回国时间错过校招季以及岗位海投效率低这两大因素导致了海归回国就业难度增大。

(摘自中国新闻网)

材料三:

日前,杨振宁、姚期智两位老科学家放弃外国国籍,转为中科院院士一事,引发热烈关注。

在舆论场上,以耄耋之龄回归故土的杨振宁更是备受关注。已近百岁之龄的杨振宁,估计已不会如年轻时那般埋头扎根于科研一线,或许正如他本人所述,“我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液”,是文化的归属感让他对故土恋恋不舍。抑或是科学上的引路精神让他回来发挥“余热”,为后来者指引前路,如他自己在诗中所说:“学子凌云志,我当指路松。”

杨振宁选择入籍,是他对晚年道路的选择,从某种程度上说,这与国家的道路选择是交叉的。得益于改革开放近四十年来所创造的开放环境,对世界潮流的融入,杨振宁的归来方才有了现实的可能;而杨振宁等一批海外科学家的归来,又会给中国科研带来从项目到建制与世界接轨的机会。

对于中国来说,迎来杨振宁桑榆晚年的同时,也不可否认,错过了杨振宁最辉煌的科研生涯。由此,未来的方向也当因之厘清:让更多科学家们愿意留在这片土地上,诞生出最精尖的科研成果,不仅是因为中华文化的血液,更因为是先进的设备、优厚的条件、社会的理智与尊重、环境的平和与包容。

(选自光明网)

7.下列对材料相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.三则材料都认为在当下的“海归”热潮中,一方面海外留学人员踊跃回归祖国,另一方面在人才回国的过程中还存在着一些亟待解决的问题。

B.第一则材料是一篇新闻报道,客观地介绍了海外留学人才为实现自我价值和个人梦想,积极回国创业,释放出巨大的发展能量。

C.第二则材料是调查报告,反映了海归人才在回国求职就业过程中遇到的不利因素,为他们在国内的职业发展提出建议,指明方向。

D.第三则材料是新闻评论.该评论认为杨振宁回归中国国籍这一事件彰显中国改革开放的巨大成就,更体现了中华文化的吸引力。

C [A项,第三则材料没有指出“海归”过程中存在的问题;B项,“海归”回国并非只为了“实现自我价值和个人梦想”,而且还怀揣“爱国之情、强国之志、报国之行”。D项,不是体现文化吸引力,而是体现文化归属感。原句是“是文化的归属感让他对故土恋恋不舍”。]

8.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是(5分)( )

A.我国出国留学及留学归国人数逐年增加,出国人数和回国人数之间的差距逐年缩小。可以预见,在未来几年,这样的发展趋势将持续下去。

B.在吸引海归人才归国的过程中出现的问题,都源自我们在人才管理中“编制过死,编制偏紧”的体制,这些问题的解决需要坚定不移地深化改革。

C.海外科技人才的大量回归,有助于我们学习借鉴世界各国的优秀科技成果,有助于中国科研从项目到建制与国际接轨。

D.杨振宁、姚期智两位老科学家在耄耋之龄转为中国公民,虽然已经不能在科研上为祖国做出贡献,但他们为更多的海外精英做出了积极示范。

E.当前,无论是回国创业还是入职国内企业,海归人才都能找到适合自己发挥的领域,可以很好地把个人的梦想和国家的发展紧密联系起来。

AC [B项,吸引海外人才过程中的问题也有留学生自己对国内形势不了解等原因。D项,老科学家在科研上还可以起引领和示范的作用。E项,并非所有的海归人才都能找到适合自己发挥的领域。]

9.请综合三则材料,归纳我国当前出现“海归”热潮的主要原因。(4分)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

【解析】 任何事情的产生都有内因和外因,结合三则材料,从中抓住能体现“海归”内因、外因的中心句加以整合即可得出答案。如材料一的第1段属于“海归”外因,第5段“今天、除了拥有前辈们的爱国之情、强国之志、报国之行,吸引大量海归人才归来的,还包括自我价值与个人梦想的实现”的陈述则属于“海归”内因。材料二的第1段属于“海归”外因,材料三的最后一句内外因兼有。

【答案】 ①国家政策引导扶持海外人才回国创业。②国家实力的增强,与世界潮流接轨的强烈愿望。③先进的设备、优厚的条件、社会的理智与尊重、环境的平和与包容,以及浓厚的创新创业氛围。④海外人才的爱国之情、强国之志、报国之行。⑤为了实现自我价值与个人梦想。(答出其中四点即可)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成10~13题。

贾生名谊,洛阳人也。年十八,以能诵诗属书闻于郡中。吴廷尉为河南守,闻其秀才,召置门下,甚幸爱。孝文皇帝初立,闻河南守吴公治平为天下第一,故与李斯同邑而常学事焉,乃征为廷尉。廷尉乃言贾生年少,颇通诸子百家之书。文帝召以为博士。

是时贾生年二十余最为少每诏令议下诸老先生不能言贾生尽为之对人人各如其意所欲出诸生于是乃以为能不及也。孝文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。

贾生以为汉兴至孝文二十余年,天下和洽,而固当改正朔,易服色,法制度,定官名,兴礼乐,乃悉草具其事仪法,色尚黄,为官名,悉更秦之法。孝文帝初即位,谦让未遑①也。诸律令所更定,及列侯悉就国,其说皆自贾生发之。于是天子议以为贾生任公卿之位。绛、灌、东阳侯、冯敬之属尽害之,乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”于是天子后亦疏之,不用其议,乃以贾生为长沙王太傅。

贾生既辞往行,闻长沙卑湿,自以寿不得长,又以适去,意不自得。及渡湘水,为赋以吊屈原。

贾生为长沙王太傅三年,后岁余,贾生征见。孝文帝方受厘②,坐宣室。上因感鬼神事,而问鬼神之本。贾生因具道所以然之状。至夜半,文帝前席。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”居顷之,拜贾生为梁怀王太傅。粱怀王,文帝之少子,爱,而好书,故令贾生傅之。

文帝复封淮南厉王子四人皆为列侯。贾生谏,以为患之兴自此起矣。贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之。文帝不听。

居数年,怀王骑,堕马而死,无后。贾生自伤为傅无状,哭泣岁余,亦死。贾生之死时年三十三矣。

(选自《史记·屈原贾生列传》,有删改)

【注】 ①未遑(huánɡ):没有闲暇。②受厘:汉制祭天地五畴,皇帝派人祭祀或诸侯国祭祀后,都把祭余之肉归致皇帝,以示受福,称“受厘”。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.是时贾生年二十余/最为少/每诏令议下诸老/先生不能言贾生/尽为之对人/人各如其意所欲出/诸生于是/乃以为能/不及也

B.是时贾生年二十余/最为少/每诏令议下/诸老先生不能言/贾生尽为之对/人人各如其意所欲出/诸生于是乃以为能不及也

C.是时贾生/年二十余最为少/每诏令议下诸老/先生不能言/贾生尽为之对人/人各如其意所欲出/诸生于是乃以为能/不及也

D.是时贾生/年二十余最为少/每诏令议下/诸老先生不能言贾生/尽为之对/人人各如其意所欲出/诸生于是乃以为/能不及也

B [“贾生年二十余”为主谓结构,中间不能断开,据此排除C、D两项;“诸老先生”为一个词,不能断开,据此排除A项。]

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.秀才:汉代以来举荐人才的科目之一。唐初设秀才科,后渐渐废去,仅作为对一般儒生的称呼。明清两代专门用来称府、州、县学的生员为“秀才”。文中是指优异的才能。

B.博士:学官名。始于战国,秦汉相承,西汉时为太常属官,汉文帝置一经博士,汉武帝置五经博士,晋置国子博士,唐设太子博士、太常博士、太医博士等,后世沿置。

C.公卿:“三公九卿”的省称,泛指高官。夏朝始设,周代沿袭,“公”是周代封爵之首,“卿”是古时高级长官或爵位的称谓。

D.太傅:官名。古代三公(太师、太傅、太保)之一,他位次于太师。贾谊所担任的长沙王太傅是掌握长沙军政大权的职位。

D [“贾谊所担任的长沙王太傅是掌握长沙军政大权的职位”错误,从文中的“于是天子后亦疏之,不用其议,乃以贾生为长沙王太傅”可看出,此时贾谊不可能担任掌握军政大权的职务。]

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.贾谊十八岁就因能“诵诗属书”而闻名乡里,后得到河南郡守吴廷尉的器重,被他破格提拔,任太中大夫。

B.贾谊受皇帝重用,提议修订各项法令,皇帝和大巨商议,准备提拔贾谊时,却遭到朝中绛、灌等人阻止。

C.贾谊到长沙赴任,自认为寿命不会很长,加之被贬谪而离开,心里很不自在,在渡湘江时写下一篇辞赋来凭吊屈原。

D.贾谊多次上书皇帝,陈述有的诸侯封地太多,不符合古代的制度,可逐渐削弱他们的势力之事,但孝文帝不肯听从。

A [“被他破格提拔,任太中大夫”错,是被孝文帝破格提拔,任太中大夫的,而非河南郡守吴廷尉。]

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)廷尉乃言贾生年少,颇通诸子百家之书。(5分)

译文:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(2)乃悉草具其事仪法,色尚黄,为官名,悉更秦之法。(5分)

译文:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

【解析】 (1)注意关键词“乃”“颇”“通”的翻译。(2)注意关键词“悉”“草”“更”的翻译。

【答案】 (1)吴廷尉便(向孝文皇帝推荐贾谊,)说贾谊虽然年轻,但很精通诸子百家的学说。

(2)于是详细地草拟了各项法度礼仪,建议崇尚黄色。重新确定官名,完全改变秦朝的旧法。

【参考译文】

贾生名谊,是洛阳人。十八岁时,就因能诵诗作文而闻名于全郡。吴廷尉担任河南郡郡守时,听说贾谊才学优异,就把他招到自己门下,特别器重他。孝文皇帝即位之初,听说河南郡守吴公政绩为全国第一,旧时与李斯是同乡,曾经向李斯学习过,(皇帝)就把他征召到朝廷担任廷尉。吴廷尉便(向孝文皇帝推荐贾谊,)说贾谊虽然年轻,但很精通诸子百家的学说。孝文皇帝便征召贾谊,让他担任博士之职。

这时贾谊二十多岁,在同僚中年纪最轻。每次皇帝下令让臣子们商议政事,年高望重的先生们都无法应对回答,而贾谊就替他们一一应答,人人都觉得他说出了自己想说的话。大家从此都认为自己的才能比不上贾谊。孝文帝也很喜欢他,破格提拔他。贾谊一年之内就升任太中大夫。

贾谊认为汉朝从建立兴起到孝文帝时已有二十多年了,国家和睦融洽,就应该修正历法,改变服饰的颜色,制定法令制度,确立官职名称,振兴礼乐,于是详细地草拟了各项法度礼仪,建议崇尚黄色,重新确定官名,完全改变秦朝的旧法。孝文皇帝刚刚即位,谦恭而无暇变法改制。后来各项律令的更改,以及在京城的诸侯都回到封国,这些主张都是贾谊提议的。于是皇帝就和大臣商议,打算把贾谊提拔到公卿大臣的位置。绛侯周勃、灌婴、东阳侯、冯敬等人都妒忌贾谊,于是都在皇帝面前诽谤贾谊说:“这个洛阳人,年轻,学问造诣尚浅,只想独揽大权,把许多事情都搞乱了。”因此,皇帝从此也就疏远了贾谊,不再采纳他的建议,并派他去担任长沙王太傅。

贾谊已经辞别京城前往长沙赴任,他听说长沙地势低洼,气候潮湿,自认为寿命不会很长,又因为是被贬而去的,心里很不自在。等到渡湘江的时候,他便写下一篇辞赋来凭吊屈原。

贾谊担任长沙王太傅三年后,又过了一年多,贾谊被征召到京城拜见皇帝。当时孝文帝正在受福,坐在宣室里。孝文帝因为有感于鬼神之事,就向贾谊询问鬼神的本源。贾谊就详细说明了鬼神形成的种种情形。一直谈到夜半,文帝不知不觉地在座席上向贾谊面前移动。听完之后,文帝慨叹道:“我好久不见贾生了,自以为超过了你,今天看来还是不如你啊。”过了不久,就任命贾谊为梁怀王太傅。梁怀王是文帝的小儿子,很受孝文帝的宠爱,又喜爱读书,(文帝)因此才让贾谊做他的老师。

孝文帝又封淮南厉王的四个儿子都为列侯。贾谊谏阻,认为这样做祸患就会由此产生。贾谊屡次上书,说有的诸侯封地接连数郡,和古代的制度不符,可以逐渐削弱他们的势力。但是孝文帝不肯听从。

几年以后,梁怀王骑马时从马上跌下摔死了,没有留下后代。贾谊认为这是自己做太傅没有尽到责任,哭泣了一年多,也死去了。贾谊死时只有三十三岁。

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这首诗,完成14~15题。

白 雁

顾文昱

万里西风吹羽仪①,独传霜翰②向南飞。

芦花映月迷清影,江水含秋点素辉。

锦瑟夜调冰作柱,玉关晨度雪沾衣。

天涯兄弟离群久,皓首江湖犹未归。

【注】 ①羽仪:仪仗队列中用羽毛装饰的旌旗类。②霜翰:翰,本指鸟羽,此处指白雁。相传白雁每逢秋深则南飞,白雁至则霜降,故谓之霜信,亦称霜翰。

14.下面对这首诗的理解和赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.从体裁上看,这首诗属于七言律诗;从题材上看,这首诗歌又属于边塞诗。

B.首联通过描绘西风尽扫、旌旗猎猎、白雁南飞,渲染出苍凉的行军氛围,拉开了诗的序幕。

C.颔联的“迷”字用拟人手法描绘出芦花倒映在水中,与水中的月亮交相荡漾的迷离凄清之景。

D.尾联中的“天涯兄弟”表明戍边战士和家中的兄弟分散在天南海北,长久分离而不得团聚。

E.尾联中的“犹”是“还是”之意,表明了战士离家时间之长,在外漂泊的凄凉苦楚。

CD [C项,“拟人手法”错;“凄清之景”错,应是动态美景。D项,“天涯兄弟”指的是那些身在天涯的戍边将士们。]

15.本诗在抒情上有何特点?请联系诗句简要分析。(6分)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

【解析】 本题考查的是抒情方式及其表达效果,而不是仅仅考查抒发的情感。本诗前三联都是写景,可谓借景抒情;尾联是直抒胸臆或直接抒情。

【答案】 本诗采用了借景抒情和直抒胸臆的抒情手法。首联借孤独传信的白雁朝着南方飞翔,含蓄地表达自己对家乡的眷恋;尾联直抒胸臆,表达了因长期征戍而产生的对故乡、对亲人的思恋之情。

(三)名篇名句默写(5分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《卫风·氓》中表现出男女主人公少年时在一起愉快生活的情景的诗句是“________________,________________”。

(2)在《赤壁赋》中,苏轼用“________________,________________,________________”三句,交待了这次游览的时间、地点与人物。

【答案】 (1)总角之宴 言笑晏晏

(2)壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下

三、语言文字运用(20分)

17.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是(3分)( )

①雄安三县现存大量的古迹遗址,如容城的磁山文化遗址、明月禅寺,雄县的宋辽古地道,安新县的梁庄遗址,等等,不一而足。

②各地公安部门联合行动,严厉打击各类刑事犯罪活动,犯罪分子如涸辙之鲋,惶惶不可终日。

③以我的能力,承担此任务实在是绠短汲深,但既然大家那么信任我,我只能勉力而为,争取把事情办好,不辜负大家的期望。

④从鲁迅的小说《祝福》中“我”与“四叔”的谈话不怎么投机来看,这两人的关系有些非亲非故。

⑤想当初,慈禧太后的陵寝造得多么坚固,曾几何时,还是禁不住军阀孙殿英的火药爆破,落了个一片狼藉。

⑥阅读要像少侠行走江湖一样,将作者的一得之愚都通过揣摩、吸收化为己有,通过博采众长,最终练成绝世武功。

A.①③⑥ B.①④⑤

C.②③⑤ D.②④⑥

D [①不一而足:不止一种或一次,而是很多。使用正确。②涸辙之鲋:在干涸了的车辙里的鲋鱼。比喻处在困境中急待救援的人。不合语境。③绠短汲深:比喻能力薄弱,任务重大,难以胜任(多用作谦辞)。使用正确。④非亲非故:既不是亲属或亲戚,也不是老朋友,指彼此没有什么关系。这里“四叔”是“我”的本家,使用错误。⑤曾几何时:时间过去没有多久。使用正确。⑥一得之愚:谦辞,称自己对于某一问题的见解。敬谦错位。]

18.下列各句中,没有语病的一句是(3分)( )

A.学习传统文化课程,绝不是某一科教师的任务,而是全体教师的责任,这是因为中华优秀传统文化是整体之学、素质之学。

B.海安县引进无土栽培、自动水肥一体、电力恒温大棚等先进农业设施和技术,进行有机、绿色、无公害种植,成为带动农民致富的新引擎。

C.商务部副部长王炳南表示,习近平主席自宣布举办中国国际进口博览会以来,已经有不少国家和企业表达了积极参加博览会的意愿。

D.刘老先生热心支持家乡的教育、慈善等公益事业。他这次返乡,主动提出要与部分福利院参加高考的孤儿合影留念。

A [B项,“海安县”与“新引擎”搭配不当。C项,中途易辙,可把“自”调到“习近平主席”的前面。D项,有歧义,将“部分”移至“参加”之前,并在“福利院”后加“里”。]

19.下列各句中,表达得体的一句是(3分)( )

A.我们学校现缺副校长一名,您是否有意来敝校高就?我们将为您提供广阔的发展空间。

B.先生不远万里驾临寒舍,真是蓬荜生辉,他日有幸到贵府拜访,还望先生扫榻以迎。

C.刘青山是个老实憨厚的农民,勤劳致富后,仍然和夫人一家五口住在东山脚下的小村里。

D.我们诚挚地邀请贵公司来参加我公司的年会,如蒙同意,请发来与会人员名单。特此函达。

D [A项,高就:人离开原来的职位就任较高的职位,也用作敬辞。句中说的是来己方学校任教,不适合用敬辞。B项,扫榻以迎:打扫床上灰尘,表示欢迎客人。此处说的是到对方家里做客,不得体。C项,“夫人”语体色彩不对,可改为“老婆”或“妻子”。句中说的是“刘青山是个老实憨厚的农民”。]

20.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(6分)

有人认为,饭后立即吃水果,①____________________,饭后打嗝就是由食物发酵腐烂产生的气体形成的。其实,食物的发酵和腐烂都需要微生物的参与,但由于胃中有胃酸的存在,②____________________,所以食物在胃中发酵和腐烂的可能性非常小。另外,③____________________,它是由膈肌的不自主痉挛造成的,与胃部毫无关系,更不是因为食物腐烂。

【解析】 此题解答时要结合具体语境分析,需要弄清句间关系。①处与其前后句组合是说他人所认为的饭后打嗝的原因,扣住前后句的“饭后立即吃水果”“食物发酵腐烂”可知,应填写“水果会在胃中滞留导致发酵腐烂”之类的内容。②处,要点明“食物在胃中发酵和腐烂的可能性非常小”的原因,结合其句前的“微生物的参与”“胃酸的存在”,应填写“微生物很难在胃部存活”之类的内容。③处,针对前文,揭示打嗝的真正原因,扣住其前后关键词“打嗝”“食物腐烂”,可填写答案“打嗝也不是食物发酵腐烂的表现”。

【答案】 ①水果会在胃中滞留导致发酵腐烂 ②微生物很难在胃部存活(很少有微生物可以在胃部存活) ③打嗝也不是食物发酵腐烂的表现

21.下面文段有三处推断存在问题,请参照①的方式,说明另外两处问题。(5分)

和交谊舞、瑜伽、扭秧歌一样,广场舞也是一项不错的“轻运动”项目,不要专门学习就能完成。老年人参与其中,乐在其中,家庭也就没有了矛盾。同时,跳广场舞,在强身健体的同时,运动的人也不会出现疾病。

①跳广场舞也需要专门学习

②______________________________________________________________。

③______________________________________________________________。

【答案】 ②参加广场舞锻炼的人的家庭也会出现矛盾 ③运动的人也会出现疾病

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。

走进校园,经常看到这样的楼名:文质楼、兰蕙楼、勤耕楼、明理楼、行知楼、笃志楼、博约楼、致远楼、厚德楼、思齐楼、凌云楼……

看到这些楼名,你有怎样的感触与思考?请从中选出两三个楼名确定立意,展开联想,写一篇文章。要求自选角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

【写作指导】 本题列举了校园里常见的几个楼名,要求学生从所列楼名中选出两三个确定立意。立意的关键是先明确每个楼名的含意,然后合理选择有逻辑关联的楼名进行组合,最后对所选楼名的内涵进行概括提炼,确定立意。

楼名的含意很好理解,组合的方式也有很多种,学生可根据自己已有的知识储备和特长尽情发挥。例如选择明理楼、思齐楼、厚德楼,可以从“立德树人”的角度立意;如果选择勤耕楼、行知楼、博约楼,可以从“勤奋好学”的角度立意;如果选择笃志楼、致远楼、凌云楼,则可以从“志存高远”的角度立意。

【参考例文】

明德以修身,笃志而行知

王 丹

走进校园,空气中弥漫着阵阵墨香,书卷之气盈入心中。放眼望去,亭台、回廊、雕塑、水塘,无不充满智慧。即使是那不起眼的楼名,也都蕴含着深邃的人生哲理,给人以启迪。

路过“厚德楼”,我的脑海浮现出《周易》的名言:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”身为学子,应以德为首。我国自古重品德,早在魏晋南北朝时期,就把道德作为选拔人才的重要标准。因为品行不但关乎个人的前途,更关乎社稷的安危。魏征为国选才,敢于直谏,传为千古佳话;岳飞精忠报国,不畏奸邪,受到万民敬仰。而李斯妒杀韩非,玷污一世英名;秦桧陷害忠良,受尽千夫所指。今日之人,自当胸存懿德,待师以敬,待友以诚,孝亲尊长,以美德立于天地之间。

看到“行知楼”,我不禁想起了《礼记》中的“致知在格物”。学习,不应浅尝辄止,走马观花,而应从实践中探求真知。远古时期,人们没有如今这般丰富的知识积累,正是在不断实践中认识世界、获取知识的。李时珍“搜罗百氏”“采访四方”,数十年如一日地搜集、整理资料,终写成药学巨著《本草纲目》。当代作家余秋雨,辞去在北京的工作,去大漠中看古战场,去甘肃观莫高窟,访赵州桥,游三峡……他的足迹遍及各地文明古迹,终于酿出了醇美的《文化苦旅》。阅万卷书,行万里路,才能获取真知,成就大业。

然而,“笃志楼”告诉我,懂得了“厚德”与“知行合一”还不够,还须辅以不达目的誓不罢休的志向。大雪封山,宋濂仍然“负箧曳屣,行深山巨谷中”,只为求得老师的指点。看到老师不高兴,他就站在一旁,耐心等待。等到老师脸色好些,便屈身恭敬讨教,终于学得真知,被明太祖朱元璋誉为“开国文臣之首”,受到万人敬仰。当今社会,有多少人能像宋濂那样,不慕锦衣华服,一心向学,矢志不渝?

我们生来恰似璞玉,只有不断地磨砺,才能变得圆润,华美。正如古诗所云:“玉藏璞内少人知,识者难逢叹数奇。有日琢磨成大器,唯期卞氏献丹墀。”凡欲成为国之栋梁者,务必谨记:明德以修身,笃志而行知。

【点评】 文章开篇由校园场景引出话题,自然亲切,充满生活气息。中间部分重点从“厚德”“知行”“笃志”三个角度展开论述,结构清晰,点题得当,主旨突出。所选的素材包含官场、医学、文学等方面,具有典型性和代表性,大大增强了文章的说服力。古诗文名句的引用,不但丰富了文章的内容,更显示了作者的文采。举例论证、对比论证、比喻论证等手法交错使用,灵动多变,增强了论证力度。拟题言简意赅,行文首尾照应,逻辑严密,结构完整。

(满分:150分 时间:150分钟)

一、现代文阅读(35分)

(一)论述类文本阅读(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

中华文明源远流长,从诗书礼乐到钟鼎彝器,博大精深的古典文化,素来为国人所津津乐道。然而一到谈及传统建筑,多数人不是一脸茫然,便是心怀遗憾。保存下来的古建筑本就不多,往往还被岁月剥去了光彩,有几分“土里土气”。相形之下,欧洲古建筑遍地开花,如风光片里古堡的坚固伟岸、教堂的华丽炫酷,让人如何与之一较高下?此言差矣。

以中西古建筑最显著的对比,即材料上的土木和砖石为例。乍看之下,木质建筑简朴,易朽,扁平,似乎很难与巍峨高耸的石头教堂一争高下。有人把这归咎于古人的技术不行,或材料短缺。但事实上,中华大地并不缺石材,古代冶金技术世界领先,石料开采加工的器具也更先进。同时,老祖宗们并非完全不用石料修筑,譬如陵墓,在他们看来,才是该用石头堆砌的。而从秦汉陵墓的空间布局、工程结构之精妙来看,早在那个时代,我们的砖石建筑就已经达到了相当高的水准。

因此,对于砖石建筑,古人“非不能也,乃不为也”。就像中国传统绘画对散点透视的情有独钟一样,形式和质料上的偏好,其实是一种文化选择。

追根溯源,审美偏好的出发点,还取决于人与环境的相处方式。欧洲建筑多以石砌,呈竖向耸立之势,以求“飞升天国”的不朽。而中国建筑的外部形态,基本是横平舒展,寄寓着华夏先民对土地的依恋。在中国古人心中,石头冰冷坚硬,缺乏生气,太过疏离自然,至于寻常起居,则一定要置身于“生生之气”的土木之中,以求“天人合一”的居住理想。

中西建筑在文化体系中的“地位”也不尽相同。在西方,建筑是主要的文化载体,法国作家雨果就曾说过,“建筑是石头的史书”,一切艺术门类都须为建筑服务,绘画之,雕刻之,咏叹之,摹写之,以图将其打造为“高大上”的永恒纪念碑。而古老的东方中国就不这么看了:文字才是千古之承载,不朽之盛事。相比于文字上的“理想主义”,中国人在对待建筑上体现出了充分的“实用主义”态度。

两千多年前,孔老夫子就曾说过:“君子不器。”重道轻器,由是成为中国人精神上的一抹浓重的底色。在传统文化里,精神远比物质更受尊崇。国人向来不求物质之长存,即便建筑,也和世间万物一样都有新陈代谢、自然生灭。儒家倡导“卑宫室”,往往把“大兴土木”等同于“劳民伤财”。更抑制了对建筑规模的奢华追求。

纵观世界历史,宗教信仰对于建筑技术的进步、人力物力的投入都至关重要。一座哥特式大教堂的建造往往耗时百年,这样的不计人力物力的投入,只能是为神而非人服务的。中国则不然,“敬鬼神而远之”。老百姓追求的是现世的幸福,土木之事也以现世为重。连佛教传入中国后,也变得越来越世俗化:寺庙布局从以佛塔为中心渐渐演变为以殿堂为重,似乎暗示着人们更倾向于在现实营造佛国净土;中国的重楼式佛塔,在全世界更是独一无二,比之只能仰望敬畏的高塔,逐层登临更显亲近;到后来竟至“此心即佛”,已无须以建筑或其他物质的渲染来吸引信徒了。

由此观之,中国古建筑的貌不惊人其来有自,完全不必妄自菲薄。传统文化真正的精髓,不正在于精神的包容与意境的博大吗?

(节选自周飞亚《建筑的“中国脸”与“中国心”》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.与欧洲古建筑相比,中国传统建筑显得黯然失色,“土里土气”,高下立辨。

B.中国古建筑少用砖石而多用土木材料,体现了中国古人“天人合一”的居住理想。

C.中国古人对建筑采用的是“实用主义”态度,重视建筑的实用价值而轻视观赏价值。

D.西方古建筑是为神服务的,故高大耸立;中国古建筑是为人服务的,故横平舒展。

B [A项,“高下立辨”错,中西方建筑的不同,只是文化上的差异,无所谓高低。C项,“轻视观赏价值”于文无据。D项,强加因果;且“西方古建筑是为神服务的”表述错误,原文为“一座哥特式大教堂……只能是为神而非人服务的”。]

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章从中华文明说起,顺势提出“中国传统建筑不如西方吗”的问题,并当即予以否定。

B.文章主要从建筑材料、文化地位、宗教信仰等方面将中西古建筑进行对比,以揭示两者的差异。

C.文章在论述过程中,善于透过现象看本质,由表及里地进行分析论证,从而大大增强了说服力。

D.文章采用“总—分—总”式结构模式,材料翔实,逻辑严密,有力地论证了中国传统建筑优于西方。

D [D项,“有力地论证了中国传统建筑优于西方”的说法错误。文章认为,中国传统建筑并非不如西方,两者各有特色。]

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.中西方古建筑在形式和材料上的差异,看似审美偏好,实为文化选择,这是由自然环境决定的。

B.在西方,建筑是主要的文化载体;但是在中国,文字才是文化的载体,建筑只不过是物质器用。

C.中国传统文化重精神轻物质的理念,儒家“卑宫室”的观念,影响到中国古建筑的规模与华丽程度。

D.佛教传入中国后变得越来越世俗化,从这个事实中可见百姓追求现世幸福,建筑也以现世为重。

A [A项,“这是由自然环境决定的”于文无据。]

(二)文学类文本阅读(14分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

斯人独憔悴

迟子建

创作是一个自我完善的过程。

每个人都有独具个性的生命存在方式,每个人都尽可能地在生活的各个领域中比较充分地去实现自己的价值。我当然也未能免俗。

细细算来,从我开始的小说创作及至今日所发表的三十万字作品,百分之九十九都是写下层人的生活的。这一回顾连我自己也略为吃惊。

我出生在北极村漠河,在那里度过了我孤独寂寞的童年时光。那里有我的外婆和外祖父,他们曾经给我讲过许许多多的民间故事。我现在还常常回忆起当年讲故事的情景来。

晚饭过后,农人家里忙过了该忙的事情,就要聚在一起谈天说地。生活太单调,他们疲惫的呵欠声常常同日头一起落山。而且,那里一年难得看上一场电影,那么,晚饭之后的茶水和故事就是生活中最好的消遣了。每逢这个时刻,我就带着我心爱的狗(它叫傻子,后来我把它写入第一部中篇小说《北极村童话》中),和这条狗一起挤入听故事的人中,直听得心儿不知飞到哪里,仿佛魂都丢了似的。

那便是我最早的启蒙文学。它不是唐诗宋词,而是来源于民间的那种质朴而又奇诡、光怪陆离的故事。

于是,我在十九岁那年坐在夕阳西下的窗前,看着天边飞涌的那一团团金色的晚霞的时候,仿佛在绚丽的晚霞中又看到了童年生活的每一个片段,我的心难以平静,我开始断断续续地记载我的童年生活,二十岁那年把它整理成中篇小说,发表在一九八六年第二期的《人民文学》上。

从此,我真正走上了文学创作的道路。

这实在不是一条坦途,这实在不是一个美差。

我需要读大量的书来丰富自己的心灵,我需要走南闯北去看世界,而时间和日常琐事又常常打乱我的计划。

因而我的创作有它不可否认的局限性和狭隘性,它还没有达到从一个宏观领域去把握和观照生活的那种让人叹服的高度。

必须承认,我将来如果不超越自己,只是在我的童话世界里流连忘返,那么我的艺术生命也就终止了。而超越自己是多么艰难。它要养精蓄锐几时、苦苦求索几时,才能获得一个瞬间的辉煌。

但我仍要追求那辉煌,不管它最终实现与否。

今年五月,在泉州附近的静峰寺山上,我看见了弘一法师的手书遗言:“悲欣交集。”据说,他的出家一直是个谜,他出家后,他的妻子曾跪在寺门外三天三夜,眼泪哭干了,他也不动一丝恻隐之情。我以为他伟大,而他临终的遗言却使我对他的伟大产生了怀疑。因为真正的出家人,无所谓悲,无所谓喜,而他生命终了之时,仍能感受到“悲欣交集”,可见凡心难泯,他未能来一个彻底的超脱留与后人传说。但我左思右想,仍然认为他是伟大的。

他的伟大便在于他把自己难以超拔的心态毫不保留地馈予人间,还给人间一个真实。他便是不朽的了。

我又想起了一个故事,是法国著名作家巴尔扎克写作的故事。巴尔扎克作为现实主义艺术大师,留给人间的十部不朽的作品,早已闻名世界。他一生中唯独喜欢咖啡,每逢写作之时,他总要把咖啡壶放在写字桌旁,一杯一杯地饮下去。他创作的欲望和情绪在膨胀,而他的身体却一天天地垮下去。丰富的精神生活把他推到一个波涛汹涌的极致的境界,可渐渐衰竭的体力却把一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口。

创作是一个自我完善的过程,也是一个自我销蚀的过程。

我们要完善自己,因而不怕销蚀。

(选自《原来姹紫嫣红开遍》,有删改)

4.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.作者在偏远的农村长大,熟悉下层人民的生活,这为她的创作提供了丰富的素材,激发了她创作的灵感。

B.“直听得心儿不知飞到哪里,仿佛魂都丢了似的”,生动地写出了质朴的民间故事动人心魄的艺术感染力。

C.弘一法师的临终遗言表明他尚且无法超越自己,更何况一般人,作者借弘一法师的例子旨在宽慰苦闷的自己。

D.本文回顾了自己文学创作的经历,认为文学创作是一个自我完善与销蚀的过程,行文看似闲散,实则紧凑有序。

C [C项,“旨在宽慰苦闷的自己”不当,弘一法师之例强调即使不能自我超越,真实展现人生也是伟大的。]

5.文中写道:“丰富的精神生活把他推到一个波涛汹涌的极致的境界,可渐渐衰竭的体力却把一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口。”请阐释这句话的含意。(5分)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

【解析】 回答问题时要注意分析语句中关键词语的意思和句子的含意。分析可知,句中“波涛汹涌的极致的境界”指巴尔扎克精神上的富足,而“把一个血肉之躯……虎口”则指其体力的逐渐衰竭。这句话的意思是,巴尔扎克在获得精神上的极大富足的同时,也消耗了自己的血肉之躯。联系下文可知,作者以此来证明创作是自我完善和自我销蚀的过程。

【答案】 作者以“波涛汹涌的极致的境界”表现“精神生活”的富足与丰盈,以“把一个血肉之躯慢慢地推向上帝的虎口”表现体力的“渐渐衰竭”,表明巴尔扎克在创作中获得精神富足的同时也失去了健康的身体,突出了创作是一个自我完善和自我销蚀的过程。

6.文章为什么以“斯人独憔悴”为题?请结合文本加以探析。(6分)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

【解析】 解答时可从内容和形式上进行分析。内容上,可联系全文,结合题目使用的手法对其进行分析,挖掘出其引申义、象征义或比喻义,如“斯人”指文学创作者,“憔悴”指文学创作的艰辛,凸显了文章主旨。形式上,可直接分析题目的作用,如本文以杜甫的诗句为题目,更能体现文章的文化意蕴等。

【答案】 ①内容上:以此为题统领全文;“斯人”指文学创作者,“憔悴”是指文学创作的艰辛,自我超越的艰难,文学创作不只是自我完善也是自我销蚀;标题凸显了文章主旨。②形式上:引杜甫诗句为题,更具文采,更有文化意蕴。

(三)实用类文本阅读(12分)

阅读下面的文字,完成7~9题。

材料一:

圆梦正当时,中国梦激荡最大“海归潮”

优惠的政策、全球最活跃的经济、快速发展的高新产业、持续投入的科教事业、浓厚的创新创业氛围以及海内外“人才、项目、技术、市场、资本、场地、服务”全面对接的平台,正吸引越来越多海外学子归国追梦。

国外媒体评价,全球没有哪个国家像中国这样重视、这样大规模、这样专业化地吸引人才回国。

“现在,海归回国主要是被‘吸’回来的。”中国欧美同学会副会长王辉耀说。随着综合国力不断提升,中国比历史上任何时期都更加靠近世界舞台中心,也比以往任何时期更有条件、更有能力吸引全球人才。

詹天佑、茅以升、钱学森、邓稼先,纵观历史,一批又一批学子赴外求学,归国兴邦。

今天,除了拥有前辈们的爱国之情、强国之志、报国之行,吸引大量海归人才归来的,还包括自我价值与个人梦想的实现。

然而,在全球竞争中发展成一个人才大国、人才强国,仍需下更大决心、更大力气。一份面向全国200多所高校的问卷调查显示,“编制过死、编制偏紧”是人才管理中面临的最突出问题。从人才发展上看,经过多年努力,我国人才队伍建设取得巨大成就,但还存在体制不顺、机制不活、布局不优、效率不高等困境,破解这些瓶颈,唯有坚定不移地深化改革。

附图:

(选自2017年2月22日《人民日报》,有删改)

材料二:

新东方海威时代与全球化智库(CCG)共同发布了《2016年中国海归就业调查报告》。《报告》显示,六成企业在招聘时仍更倾向于使用海归人才,而82.5%的单位均在一定程度上对海归员工采取了倾斜性优待(如更核心的岗位、较高起薪等)。

而机遇与挑战并存的是,身处海外的留学生在回归本土职场的过程中也遭遇了些许不利因素。《报告》结果显示,多数企业的招聘岗位数量、招聘时间、招聘渠道对海归求职较为不利。同时,海归人才在求职过程中也暴露出对国内就业形势不了解、错过企业招聘季,以及缺乏明确职业规划等问题。超过50%的海归认为不了解国内就业形势和企业需求是回国就业的第一不利因素,同时47.3%和32.4%的受访人员认为回国时间错过校招季以及岗位海投效率低这两大因素导致了海归回国就业难度增大。

(摘自中国新闻网)

材料三:

日前,杨振宁、姚期智两位老科学家放弃外国国籍,转为中科院院士一事,引发热烈关注。

在舆论场上,以耄耋之龄回归故土的杨振宁更是备受关注。已近百岁之龄的杨振宁,估计已不会如年轻时那般埋头扎根于科研一线,或许正如他本人所述,“我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液”,是文化的归属感让他对故土恋恋不舍。抑或是科学上的引路精神让他回来发挥“余热”,为后来者指引前路,如他自己在诗中所说:“学子凌云志,我当指路松。”

杨振宁选择入籍,是他对晚年道路的选择,从某种程度上说,这与国家的道路选择是交叉的。得益于改革开放近四十年来所创造的开放环境,对世界潮流的融入,杨振宁的归来方才有了现实的可能;而杨振宁等一批海外科学家的归来,又会给中国科研带来从项目到建制与世界接轨的机会。

对于中国来说,迎来杨振宁桑榆晚年的同时,也不可否认,错过了杨振宁最辉煌的科研生涯。由此,未来的方向也当因之厘清:让更多科学家们愿意留在这片土地上,诞生出最精尖的科研成果,不仅是因为中华文化的血液,更因为是先进的设备、优厚的条件、社会的理智与尊重、环境的平和与包容。

(选自光明网)

7.下列对材料相关内容的理解,正确的一项是(3分)( )

A.三则材料都认为在当下的“海归”热潮中,一方面海外留学人员踊跃回归祖国,另一方面在人才回国的过程中还存在着一些亟待解决的问题。

B.第一则材料是一篇新闻报道,客观地介绍了海外留学人才为实现自我价值和个人梦想,积极回国创业,释放出巨大的发展能量。

C.第二则材料是调查报告,反映了海归人才在回国求职就业过程中遇到的不利因素,为他们在国内的职业发展提出建议,指明方向。

D.第三则材料是新闻评论.该评论认为杨振宁回归中国国籍这一事件彰显中国改革开放的巨大成就,更体现了中华文化的吸引力。

C [A项,第三则材料没有指出“海归”过程中存在的问题;B项,“海归”回国并非只为了“实现自我价值和个人梦想”,而且还怀揣“爱国之情、强国之志、报国之行”。D项,不是体现文化吸引力,而是体现文化归属感。原句是“是文化的归属感让他对故土恋恋不舍”。]

8.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的两项是(5分)( )

A.我国出国留学及留学归国人数逐年增加,出国人数和回国人数之间的差距逐年缩小。可以预见,在未来几年,这样的发展趋势将持续下去。

B.在吸引海归人才归国的过程中出现的问题,都源自我们在人才管理中“编制过死,编制偏紧”的体制,这些问题的解决需要坚定不移地深化改革。

C.海外科技人才的大量回归,有助于我们学习借鉴世界各国的优秀科技成果,有助于中国科研从项目到建制与国际接轨。

D.杨振宁、姚期智两位老科学家在耄耋之龄转为中国公民,虽然已经不能在科研上为祖国做出贡献,但他们为更多的海外精英做出了积极示范。

E.当前,无论是回国创业还是入职国内企业,海归人才都能找到适合自己发挥的领域,可以很好地把个人的梦想和国家的发展紧密联系起来。

AC [B项,吸引海外人才过程中的问题也有留学生自己对国内形势不了解等原因。D项,老科学家在科研上还可以起引领和示范的作用。E项,并非所有的海归人才都能找到适合自己发挥的领域。]

9.请综合三则材料,归纳我国当前出现“海归”热潮的主要原因。(4分)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

【解析】 任何事情的产生都有内因和外因,结合三则材料,从中抓住能体现“海归”内因、外因的中心句加以整合即可得出答案。如材料一的第1段属于“海归”外因,第5段“今天、除了拥有前辈们的爱国之情、强国之志、报国之行,吸引大量海归人才归来的,还包括自我价值与个人梦想的实现”的陈述则属于“海归”内因。材料二的第1段属于“海归”外因,材料三的最后一句内外因兼有。

【答案】 ①国家政策引导扶持海外人才回国创业。②国家实力的增强,与世界潮流接轨的强烈愿望。③先进的设备、优厚的条件、社会的理智与尊重、环境的平和与包容,以及浓厚的创新创业氛围。④海外人才的爱国之情、强国之志、报国之行。⑤为了实现自我价值与个人梦想。(答出其中四点即可)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成10~13题。

贾生名谊,洛阳人也。年十八,以能诵诗属书闻于郡中。吴廷尉为河南守,闻其秀才,召置门下,甚幸爱。孝文皇帝初立,闻河南守吴公治平为天下第一,故与李斯同邑而常学事焉,乃征为廷尉。廷尉乃言贾生年少,颇通诸子百家之书。文帝召以为博士。

是时贾生年二十余最为少每诏令议下诸老先生不能言贾生尽为之对人人各如其意所欲出诸生于是乃以为能不及也。孝文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。

贾生以为汉兴至孝文二十余年,天下和洽,而固当改正朔,易服色,法制度,定官名,兴礼乐,乃悉草具其事仪法,色尚黄,为官名,悉更秦之法。孝文帝初即位,谦让未遑①也。诸律令所更定,及列侯悉就国,其说皆自贾生发之。于是天子议以为贾生任公卿之位。绛、灌、东阳侯、冯敬之属尽害之,乃短贾生曰:“洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。”于是天子后亦疏之,不用其议,乃以贾生为长沙王太傅。

贾生既辞往行,闻长沙卑湿,自以寿不得长,又以适去,意不自得。及渡湘水,为赋以吊屈原。

贾生为长沙王太傅三年,后岁余,贾生征见。孝文帝方受厘②,坐宣室。上因感鬼神事,而问鬼神之本。贾生因具道所以然之状。至夜半,文帝前席。既罢,曰:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”居顷之,拜贾生为梁怀王太傅。粱怀王,文帝之少子,爱,而好书,故令贾生傅之。

文帝复封淮南厉王子四人皆为列侯。贾生谏,以为患之兴自此起矣。贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之。文帝不听。

居数年,怀王骑,堕马而死,无后。贾生自伤为傅无状,哭泣岁余,亦死。贾生之死时年三十三矣。

(选自《史记·屈原贾生列传》,有删改)

【注】 ①未遑(huánɡ):没有闲暇。②受厘:汉制祭天地五畴,皇帝派人祭祀或诸侯国祭祀后,都把祭余之肉归致皇帝,以示受福,称“受厘”。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.是时贾生年二十余/最为少/每诏令议下诸老/先生不能言贾生/尽为之对人/人各如其意所欲出/诸生于是/乃以为能/不及也

B.是时贾生年二十余/最为少/每诏令议下/诸老先生不能言/贾生尽为之对/人人各如其意所欲出/诸生于是乃以为能不及也

C.是时贾生/年二十余最为少/每诏令议下诸老/先生不能言/贾生尽为之对人/人各如其意所欲出/诸生于是乃以为能/不及也

D.是时贾生/年二十余最为少/每诏令议下/诸老先生不能言贾生/尽为之对/人人各如其意所欲出/诸生于是乃以为/能不及也

B [“贾生年二十余”为主谓结构,中间不能断开,据此排除C、D两项;“诸老先生”为一个词,不能断开,据此排除A项。]

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.秀才:汉代以来举荐人才的科目之一。唐初设秀才科,后渐渐废去,仅作为对一般儒生的称呼。明清两代专门用来称府、州、县学的生员为“秀才”。文中是指优异的才能。

B.博士:学官名。始于战国,秦汉相承,西汉时为太常属官,汉文帝置一经博士,汉武帝置五经博士,晋置国子博士,唐设太子博士、太常博士、太医博士等,后世沿置。

C.公卿:“三公九卿”的省称,泛指高官。夏朝始设,周代沿袭,“公”是周代封爵之首,“卿”是古时高级长官或爵位的称谓。

D.太傅:官名。古代三公(太师、太傅、太保)之一,他位次于太师。贾谊所担任的长沙王太傅是掌握长沙军政大权的职位。

D [“贾谊所担任的长沙王太傅是掌握长沙军政大权的职位”错误,从文中的“于是天子后亦疏之,不用其议,乃以贾生为长沙王太傅”可看出,此时贾谊不可能担任掌握军政大权的职务。]

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.贾谊十八岁就因能“诵诗属书”而闻名乡里,后得到河南郡守吴廷尉的器重,被他破格提拔,任太中大夫。

B.贾谊受皇帝重用,提议修订各项法令,皇帝和大巨商议,准备提拔贾谊时,却遭到朝中绛、灌等人阻止。

C.贾谊到长沙赴任,自认为寿命不会很长,加之被贬谪而离开,心里很不自在,在渡湘江时写下一篇辞赋来凭吊屈原。

D.贾谊多次上书皇帝,陈述有的诸侯封地太多,不符合古代的制度,可逐渐削弱他们的势力之事,但孝文帝不肯听从。

A [“被他破格提拔,任太中大夫”错,是被孝文帝破格提拔,任太中大夫的,而非河南郡守吴廷尉。]

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)廷尉乃言贾生年少,颇通诸子百家之书。(5分)

译文:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(2)乃悉草具其事仪法,色尚黄,为官名,悉更秦之法。(5分)

译文:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

【解析】 (1)注意关键词“乃”“颇”“通”的翻译。(2)注意关键词“悉”“草”“更”的翻译。

【答案】 (1)吴廷尉便(向孝文皇帝推荐贾谊,)说贾谊虽然年轻,但很精通诸子百家的学说。

(2)于是详细地草拟了各项法度礼仪,建议崇尚黄色。重新确定官名,完全改变秦朝的旧法。

【参考译文】

贾生名谊,是洛阳人。十八岁时,就因能诵诗作文而闻名于全郡。吴廷尉担任河南郡郡守时,听说贾谊才学优异,就把他招到自己门下,特别器重他。孝文皇帝即位之初,听说河南郡守吴公政绩为全国第一,旧时与李斯是同乡,曾经向李斯学习过,(皇帝)就把他征召到朝廷担任廷尉。吴廷尉便(向孝文皇帝推荐贾谊,)说贾谊虽然年轻,但很精通诸子百家的学说。孝文皇帝便征召贾谊,让他担任博士之职。

这时贾谊二十多岁,在同僚中年纪最轻。每次皇帝下令让臣子们商议政事,年高望重的先生们都无法应对回答,而贾谊就替他们一一应答,人人都觉得他说出了自己想说的话。大家从此都认为自己的才能比不上贾谊。孝文帝也很喜欢他,破格提拔他。贾谊一年之内就升任太中大夫。

贾谊认为汉朝从建立兴起到孝文帝时已有二十多年了,国家和睦融洽,就应该修正历法,改变服饰的颜色,制定法令制度,确立官职名称,振兴礼乐,于是详细地草拟了各项法度礼仪,建议崇尚黄色,重新确定官名,完全改变秦朝的旧法。孝文皇帝刚刚即位,谦恭而无暇变法改制。后来各项律令的更改,以及在京城的诸侯都回到封国,这些主张都是贾谊提议的。于是皇帝就和大臣商议,打算把贾谊提拔到公卿大臣的位置。绛侯周勃、灌婴、东阳侯、冯敬等人都妒忌贾谊,于是都在皇帝面前诽谤贾谊说:“这个洛阳人,年轻,学问造诣尚浅,只想独揽大权,把许多事情都搞乱了。”因此,皇帝从此也就疏远了贾谊,不再采纳他的建议,并派他去担任长沙王太傅。

贾谊已经辞别京城前往长沙赴任,他听说长沙地势低洼,气候潮湿,自认为寿命不会很长,又因为是被贬而去的,心里很不自在。等到渡湘江的时候,他便写下一篇辞赋来凭吊屈原。

贾谊担任长沙王太傅三年后,又过了一年多,贾谊被征召到京城拜见皇帝。当时孝文帝正在受福,坐在宣室里。孝文帝因为有感于鬼神之事,就向贾谊询问鬼神的本源。贾谊就详细说明了鬼神形成的种种情形。一直谈到夜半,文帝不知不觉地在座席上向贾谊面前移动。听完之后,文帝慨叹道:“我好久不见贾生了,自以为超过了你,今天看来还是不如你啊。”过了不久,就任命贾谊为梁怀王太傅。梁怀王是文帝的小儿子,很受孝文帝的宠爱,又喜爱读书,(文帝)因此才让贾谊做他的老师。

孝文帝又封淮南厉王的四个儿子都为列侯。贾谊谏阻,认为这样做祸患就会由此产生。贾谊屡次上书,说有的诸侯封地接连数郡,和古代的制度不符,可以逐渐削弱他们的势力。但是孝文帝不肯听从。

几年以后,梁怀王骑马时从马上跌下摔死了,没有留下后代。贾谊认为这是自己做太傅没有尽到责任,哭泣了一年多,也死去了。贾谊死时只有三十三岁。

(二)古代诗歌阅读(11分)

阅读下面这首诗,完成14~15题。

白 雁

顾文昱

万里西风吹羽仪①,独传霜翰②向南飞。

芦花映月迷清影,江水含秋点素辉。

锦瑟夜调冰作柱,玉关晨度雪沾衣。

天涯兄弟离群久,皓首江湖犹未归。

【注】 ①羽仪:仪仗队列中用羽毛装饰的旌旗类。②霜翰:翰,本指鸟羽,此处指白雁。相传白雁每逢秋深则南飞,白雁至则霜降,故谓之霜信,亦称霜翰。

14.下面对这首诗的理解和赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.从体裁上看,这首诗属于七言律诗;从题材上看,这首诗歌又属于边塞诗。

B.首联通过描绘西风尽扫、旌旗猎猎、白雁南飞,渲染出苍凉的行军氛围,拉开了诗的序幕。

C.颔联的“迷”字用拟人手法描绘出芦花倒映在水中,与水中的月亮交相荡漾的迷离凄清之景。

D.尾联中的“天涯兄弟”表明戍边战士和家中的兄弟分散在天南海北,长久分离而不得团聚。

E.尾联中的“犹”是“还是”之意,表明了战士离家时间之长,在外漂泊的凄凉苦楚。

CD [C项,“拟人手法”错;“凄清之景”错,应是动态美景。D项,“天涯兄弟”指的是那些身在天涯的戍边将士们。]

15.本诗在抒情上有何特点?请联系诗句简要分析。(6分)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

【解析】 本题考查的是抒情方式及其表达效果,而不是仅仅考查抒发的情感。本诗前三联都是写景,可谓借景抒情;尾联是直抒胸臆或直接抒情。

【答案】 本诗采用了借景抒情和直抒胸臆的抒情手法。首联借孤独传信的白雁朝着南方飞翔,含蓄地表达自己对家乡的眷恋;尾联直抒胸臆,表达了因长期征戍而产生的对故乡、对亲人的思恋之情。

(三)名篇名句默写(5分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《卫风·氓》中表现出男女主人公少年时在一起愉快生活的情景的诗句是“________________,________________”。

(2)在《赤壁赋》中,苏轼用“________________,________________,________________”三句,交待了这次游览的时间、地点与人物。

【答案】 (1)总角之宴 言笑晏晏

(2)壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下

三、语言文字运用(20分)

17.下列各句中加点成语的使用,全都不正确的一项是(3分)( )

①雄安三县现存大量的古迹遗址,如容城的磁山文化遗址、明月禅寺,雄县的宋辽古地道,安新县的梁庄遗址,等等,不一而足。

②各地公安部门联合行动,严厉打击各类刑事犯罪活动,犯罪分子如涸辙之鲋,惶惶不可终日。

③以我的能力,承担此任务实在是绠短汲深,但既然大家那么信任我,我只能勉力而为,争取把事情办好,不辜负大家的期望。

④从鲁迅的小说《祝福》中“我”与“四叔”的谈话不怎么投机来看,这两人的关系有些非亲非故。

⑤想当初,慈禧太后的陵寝造得多么坚固,曾几何时,还是禁不住军阀孙殿英的火药爆破,落了个一片狼藉。

⑥阅读要像少侠行走江湖一样,将作者的一得之愚都通过揣摩、吸收化为己有,通过博采众长,最终练成绝世武功。

A.①③⑥ B.①④⑤

C.②③⑤ D.②④⑥

D [①不一而足:不止一种或一次,而是很多。使用正确。②涸辙之鲋:在干涸了的车辙里的鲋鱼。比喻处在困境中急待救援的人。不合语境。③绠短汲深:比喻能力薄弱,任务重大,难以胜任(多用作谦辞)。使用正确。④非亲非故:既不是亲属或亲戚,也不是老朋友,指彼此没有什么关系。这里“四叔”是“我”的本家,使用错误。⑤曾几何时:时间过去没有多久。使用正确。⑥一得之愚:谦辞,称自己对于某一问题的见解。敬谦错位。]

18.下列各句中,没有语病的一句是(3分)( )

A.学习传统文化课程,绝不是某一科教师的任务,而是全体教师的责任,这是因为中华优秀传统文化是整体之学、素质之学。

B.海安县引进无土栽培、自动水肥一体、电力恒温大棚等先进农业设施和技术,进行有机、绿色、无公害种植,成为带动农民致富的新引擎。

C.商务部副部长王炳南表示,习近平主席自宣布举办中国国际进口博览会以来,已经有不少国家和企业表达了积极参加博览会的意愿。

D.刘老先生热心支持家乡的教育、慈善等公益事业。他这次返乡,主动提出要与部分福利院参加高考的孤儿合影留念。

A [B项,“海安县”与“新引擎”搭配不当。C项,中途易辙,可把“自”调到“习近平主席”的前面。D项,有歧义,将“部分”移至“参加”之前,并在“福利院”后加“里”。]

19.下列各句中,表达得体的一句是(3分)( )

A.我们学校现缺副校长一名,您是否有意来敝校高就?我们将为您提供广阔的发展空间。

B.先生不远万里驾临寒舍,真是蓬荜生辉,他日有幸到贵府拜访,还望先生扫榻以迎。

C.刘青山是个老实憨厚的农民,勤劳致富后,仍然和夫人一家五口住在东山脚下的小村里。

D.我们诚挚地邀请贵公司来参加我公司的年会,如蒙同意,请发来与会人员名单。特此函达。

D [A项,高就:人离开原来的职位就任较高的职位,也用作敬辞。句中说的是来己方学校任教,不适合用敬辞。B项,扫榻以迎:打扫床上灰尘,表示欢迎客人。此处说的是到对方家里做客,不得体。C项,“夫人”语体色彩不对,可改为“老婆”或“妻子”。句中说的是“刘青山是个老实憨厚的农民”。]

20.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(6分)

有人认为,饭后立即吃水果,①____________________,饭后打嗝就是由食物发酵腐烂产生的气体形成的。其实,食物的发酵和腐烂都需要微生物的参与,但由于胃中有胃酸的存在,②____________________,所以食物在胃中发酵和腐烂的可能性非常小。另外,③____________________,它是由膈肌的不自主痉挛造成的,与胃部毫无关系,更不是因为食物腐烂。

【解析】 此题解答时要结合具体语境分析,需要弄清句间关系。①处与其前后句组合是说他人所认为的饭后打嗝的原因,扣住前后句的“饭后立即吃水果”“食物发酵腐烂”可知,应填写“水果会在胃中滞留导致发酵腐烂”之类的内容。②处,要点明“食物在胃中发酵和腐烂的可能性非常小”的原因,结合其句前的“微生物的参与”“胃酸的存在”,应填写“微生物很难在胃部存活”之类的内容。③处,针对前文,揭示打嗝的真正原因,扣住其前后关键词“打嗝”“食物腐烂”,可填写答案“打嗝也不是食物发酵腐烂的表现”。

【答案】 ①水果会在胃中滞留导致发酵腐烂 ②微生物很难在胃部存活(很少有微生物可以在胃部存活) ③打嗝也不是食物发酵腐烂的表现

21.下面文段有三处推断存在问题,请参照①的方式,说明另外两处问题。(5分)

和交谊舞、瑜伽、扭秧歌一样,广场舞也是一项不错的“轻运动”项目,不要专门学习就能完成。老年人参与其中,乐在其中,家庭也就没有了矛盾。同时,跳广场舞,在强身健体的同时,运动的人也不会出现疾病。

①跳广场舞也需要专门学习

②______________________________________________________________。

③______________________________________________________________。

【答案】 ②参加广场舞锻炼的人的家庭也会出现矛盾 ③运动的人也会出现疾病

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。

走进校园,经常看到这样的楼名:文质楼、兰蕙楼、勤耕楼、明理楼、行知楼、笃志楼、博约楼、致远楼、厚德楼、思齐楼、凌云楼……

看到这些楼名,你有怎样的感触与思考?请从中选出两三个楼名确定立意,展开联想,写一篇文章。要求自选角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

【写作指导】 本题列举了校园里常见的几个楼名,要求学生从所列楼名中选出两三个确定立意。立意的关键是先明确每个楼名的含意,然后合理选择有逻辑关联的楼名进行组合,最后对所选楼名的内涵进行概括提炼,确定立意。

楼名的含意很好理解,组合的方式也有很多种,学生可根据自己已有的知识储备和特长尽情发挥。例如选择明理楼、思齐楼、厚德楼,可以从“立德树人”的角度立意;如果选择勤耕楼、行知楼、博约楼,可以从“勤奋好学”的角度立意;如果选择笃志楼、致远楼、凌云楼,则可以从“志存高远”的角度立意。

【参考例文】

明德以修身,笃志而行知

王 丹

走进校园,空气中弥漫着阵阵墨香,书卷之气盈入心中。放眼望去,亭台、回廊、雕塑、水塘,无不充满智慧。即使是那不起眼的楼名,也都蕴含着深邃的人生哲理,给人以启迪。

路过“厚德楼”,我的脑海浮现出《周易》的名言:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”身为学子,应以德为首。我国自古重品德,早在魏晋南北朝时期,就把道德作为选拔人才的重要标准。因为品行不但关乎个人的前途,更关乎社稷的安危。魏征为国选才,敢于直谏,传为千古佳话;岳飞精忠报国,不畏奸邪,受到万民敬仰。而李斯妒杀韩非,玷污一世英名;秦桧陷害忠良,受尽千夫所指。今日之人,自当胸存懿德,待师以敬,待友以诚,孝亲尊长,以美德立于天地之间。

看到“行知楼”,我不禁想起了《礼记》中的“致知在格物”。学习,不应浅尝辄止,走马观花,而应从实践中探求真知。远古时期,人们没有如今这般丰富的知识积累,正是在不断实践中认识世界、获取知识的。李时珍“搜罗百氏”“采访四方”,数十年如一日地搜集、整理资料,终写成药学巨著《本草纲目》。当代作家余秋雨,辞去在北京的工作,去大漠中看古战场,去甘肃观莫高窟,访赵州桥,游三峡……他的足迹遍及各地文明古迹,终于酿出了醇美的《文化苦旅》。阅万卷书,行万里路,才能获取真知,成就大业。

然而,“笃志楼”告诉我,懂得了“厚德”与“知行合一”还不够,还须辅以不达目的誓不罢休的志向。大雪封山,宋濂仍然“负箧曳屣,行深山巨谷中”,只为求得老师的指点。看到老师不高兴,他就站在一旁,耐心等待。等到老师脸色好些,便屈身恭敬讨教,终于学得真知,被明太祖朱元璋誉为“开国文臣之首”,受到万人敬仰。当今社会,有多少人能像宋濂那样,不慕锦衣华服,一心向学,矢志不渝?

我们生来恰似璞玉,只有不断地磨砺,才能变得圆润,华美。正如古诗所云:“玉藏璞内少人知,识者难逢叹数奇。有日琢磨成大器,唯期卞氏献丹墀。”凡欲成为国之栋梁者,务必谨记:明德以修身,笃志而行知。

【点评】 文章开篇由校园场景引出话题,自然亲切,充满生活气息。中间部分重点从“厚德”“知行”“笃志”三个角度展开论述,结构清晰,点题得当,主旨突出。所选的素材包含官场、医学、文学等方面,具有典型性和代表性,大大增强了文章的说服力。古诗文名句的引用,不但丰富了文章的内容,更显示了作者的文采。举例论证、对比论证、比喻论证等手法交错使用,灵动多变,增强了论证力度。拟题言简意赅,行文首尾照应,逻辑严密,结构完整。