七年级地理上册4.3人类的聚居地教案(新版)新人教版

文档属性

| 名称 | 七年级地理上册4.3人类的聚居地教案(新版)新人教版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2018-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三节 人类的聚居地——聚落

知识与技能

1.掌握聚落的划分依据、分类,对比分析两种聚落形态的差异。

2.了解聚落的形态、形成与自然环境的关系。

过程与方法

1.通过对城市和乡村聚落的划分及其特点的分析讨论,使学生初步学会运用分析、对比的方法学习地理知识。

2.通过了解聚落的形态、形成与自然环境的关系的学习,培养学生分析问题的能力。

情感、态度与价值观

通过学习聚落的发展与保护,使学生明确保护传统聚落是自己的责任和义务,并要把这种责任和义务落实到实际行动中。

重点

城市乡村聚落的特点、聚落的形态及其与自然环境的关系。

难点

利用所学知识具体分析聚落的形态、形成与自然环境的关系。

学生准备:搜集与传统聚落发展及保护相关的资料。

教师准备:多媒体课件、将学生分为6个小组。

一、导入新课

[教师]拿出由多座建筑组成的建筑群沙盘,提问:“这是什么?”

[学生]“建筑群,有道路、有桥梁、有公园……”

[教师]“越来越多的居所聚集起来,并建有各种公共设施,人们在这里进行劳动生产和社会活动,就构成了我们人类的居住地——聚落”。

二、讲授新课

[板书]

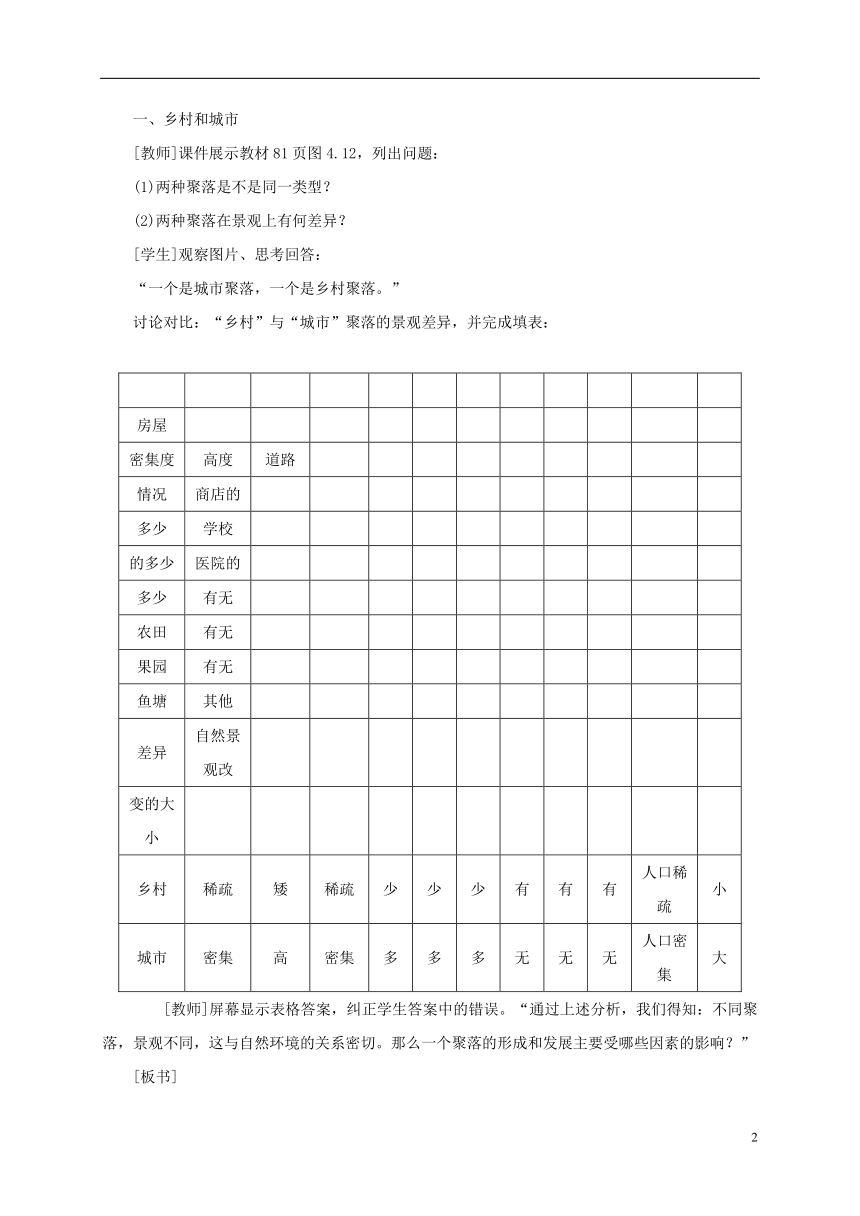

一、乡村和城市

[教师]课件展示教材81页图4.12,列出问题:

(1)两种聚落是不是同一类型?

(2)两种聚落在景观上有何差异?

[学生]观察图片、思考回答:

“一个是城市聚落,一个是乡村聚落。”

讨论对比:“乡村”与“城市”聚落的景观差异,并完成填表:

房屋

密集度

高度

道路

情况

商店的

多少

学校

的多少

医院的

多少

有无

农田

有无

果园

有无

鱼塘

其他

差异

自然景观改

变的大小

乡村

稀疏

矮

稀疏

少

少

少

有

有

有

人口稀疏

小

城市

密集

高

密集

多

多

多

无

无

无

人口密集

大

[教师]屏幕显示表格答案,纠正学生答案中的错误。“通过上述分析,我们得知:不同聚落,景观不同,这与自然环境的关系密切。那么一个聚落的形成和发展主要受哪些因素的影响?”

[板书]

二、聚落与环境

1.影响聚落形成和发展的主要因素

[学生]答出自己知道的影响因素。

[教师]课件展示教材82页“聚落形成和发展有利条件”图引导学生全面了解影响聚落形成与发展的因素。

[学生小结]聚落的形成要受自然条件(土壤肥沃、地形平坦、资源丰富、水源充足、交通便利……)和社会条件(发展历史、生产条件、生活水平、生活方式……)的影响。

2.世界聚落的分布

[学生]读教材后,总结聚落的稠密区、稀疏区、不同的聚落形态。

[教师]目前世界上的聚落为什么集中地分布在平原地区,而高山、荒漠地区就较少或没有聚落的分布呢?

[学生]联系已学过的世界人口分布知识,展开讨论,相互交流。

[教师小结]平原地区,自然条件比较优越,历史悠久,人口稠密,经济发达,因此,聚落分布比较密集;而高山、荒漠地区,自然条件恶劣,给人类的生存带来困难,因此,就少有或者没有聚落。

[教师]世界各地自然环境和社会环境差异很大,人们生活的聚落各有不同。房屋是聚落的细胞,道路是聚落的血管,居民是聚落的神经。建筑是人类文化的代表,人们总是通过各种形式的建筑来表达各种文化理念。因此,任何聚落不论多么简单或多么复杂,民居就成为一个聚落最特色的代表。

3.建筑特色

[学生]小组合作,完成教材83页活动1、2题,体验民居与当地自然环境的关系。

[教师小结]各组代表在全班交流后,课件展示,让学生明确问题答案,纠正自己的答案。

不同的民居

当地的气候

特点

民居的建筑特点

北极地区因

纽特人的冰屋

终年严寒

低矮、无窗户、保温效果好

我国黄土高

原上的窑洞

冬冷夏热

利用黄土挖掘成窑洞,具有夏凉冬暖的特点

我国云南西

双版纳地区

的傣族竹楼

全年高温多雨

屋顶坡度陡,下部通风隔潮

随着人口的增长和社会的发展,聚落也在不断地发生变化。特别是我国改革开放30多年来,无论是城市,还是乡村,人们的居住条件发生了很大的变化。但是,也给人们留下了遗憾,一些传统的聚落遭到了破坏,甚至毁灭。因此,如何处理好聚落的发展和保护的关系,就成了全人类共同面临的一个问题。

[板书]

三、聚落的发展与保护

[教师]出示问题:

1.传统聚落的意义是什么?

2.聚落发展过程中存在哪些问题?

3.如何保护有纪念意义的传统聚落?

[学生]阅读教材84页内容,自主回答上述问题。

[教师]评价并纠正学生的答案,并在音乐的伴奏下,欣赏一组世界文化遗产。课件展示:平遥古城、丽江古城、意大利水城威尼斯等文化、自然古迹。

[教师小结]聚落是一种文化,它不仅是自然环境的体现,同时它也从不同的侧面记录了当时、当地的社会经济、政治、文化、民俗等信息,因此具有民族特色的传统民居应加以保护。它们已然成为了人类的文化遗产。

三、课堂小结

人类在进步,社会在发展。生活在地球的人们在保护传统聚落文化的同时还要为人类创造更美好的家园。

第三节 人类的居住地——聚落

人类的居住地——聚落

知识与技能

1.掌握聚落的划分依据、分类,对比分析两种聚落形态的差异。

2.了解聚落的形态、形成与自然环境的关系。

过程与方法

1.通过对城市和乡村聚落的划分及其特点的分析讨论,使学生初步学会运用分析、对比的方法学习地理知识。

2.通过了解聚落的形态、形成与自然环境的关系的学习,培养学生分析问题的能力。

情感、态度与价值观

通过学习聚落的发展与保护,使学生明确保护传统聚落是自己的责任和义务,并要把这种责任和义务落实到实际行动中。

重点

城市乡村聚落的特点、聚落的形态及其与自然环境的关系。

难点

利用所学知识具体分析聚落的形态、形成与自然环境的关系。

学生准备:搜集与传统聚落发展及保护相关的资料。

教师准备:多媒体课件、将学生分为6个小组。

一、导入新课

[教师]拿出由多座建筑组成的建筑群沙盘,提问:“这是什么?”

[学生]“建筑群,有道路、有桥梁、有公园……”

[教师]“越来越多的居所聚集起来,并建有各种公共设施,人们在这里进行劳动生产和社会活动,就构成了我们人类的居住地——聚落”。

二、讲授新课

[板书]

一、乡村和城市

[教师]课件展示教材81页图4.12,列出问题:

(1)两种聚落是不是同一类型?

(2)两种聚落在景观上有何差异?

[学生]观察图片、思考回答:

“一个是城市聚落,一个是乡村聚落。”

讨论对比:“乡村”与“城市”聚落的景观差异,并完成填表:

房屋

密集度

高度

道路

情况

商店的

多少

学校

的多少

医院的

多少

有无

农田

有无

果园

有无

鱼塘

其他

差异

自然景观改

变的大小

乡村

稀疏

矮

稀疏

少

少

少

有

有

有

人口稀疏

小

城市

密集

高

密集

多

多

多

无

无

无

人口密集

大

[教师]屏幕显示表格答案,纠正学生答案中的错误。“通过上述分析,我们得知:不同聚落,景观不同,这与自然环境的关系密切。那么一个聚落的形成和发展主要受哪些因素的影响?”

[板书]

二、聚落与环境

1.影响聚落形成和发展的主要因素

[学生]答出自己知道的影响因素。

[教师]课件展示教材82页“聚落形成和发展有利条件”图引导学生全面了解影响聚落形成与发展的因素。

[学生小结]聚落的形成要受自然条件(土壤肥沃、地形平坦、资源丰富、水源充足、交通便利……)和社会条件(发展历史、生产条件、生活水平、生活方式……)的影响。

2.世界聚落的分布

[学生]读教材后,总结聚落的稠密区、稀疏区、不同的聚落形态。

[教师]目前世界上的聚落为什么集中地分布在平原地区,而高山、荒漠地区就较少或没有聚落的分布呢?

[学生]联系已学过的世界人口分布知识,展开讨论,相互交流。

[教师小结]平原地区,自然条件比较优越,历史悠久,人口稠密,经济发达,因此,聚落分布比较密集;而高山、荒漠地区,自然条件恶劣,给人类的生存带来困难,因此,就少有或者没有聚落。

[教师]世界各地自然环境和社会环境差异很大,人们生活的聚落各有不同。房屋是聚落的细胞,道路是聚落的血管,居民是聚落的神经。建筑是人类文化的代表,人们总是通过各种形式的建筑来表达各种文化理念。因此,任何聚落不论多么简单或多么复杂,民居就成为一个聚落最特色的代表。

3.建筑特色

[学生]小组合作,完成教材83页活动1、2题,体验民居与当地自然环境的关系。

[教师小结]各组代表在全班交流后,课件展示,让学生明确问题答案,纠正自己的答案。

不同的民居

当地的气候

特点

民居的建筑特点

北极地区因

纽特人的冰屋

终年严寒

低矮、无窗户、保温效果好

我国黄土高

原上的窑洞

冬冷夏热

利用黄土挖掘成窑洞,具有夏凉冬暖的特点

我国云南西

双版纳地区

的傣族竹楼

全年高温多雨

屋顶坡度陡,下部通风隔潮

随着人口的增长和社会的发展,聚落也在不断地发生变化。特别是我国改革开放30多年来,无论是城市,还是乡村,人们的居住条件发生了很大的变化。但是,也给人们留下了遗憾,一些传统的聚落遭到了破坏,甚至毁灭。因此,如何处理好聚落的发展和保护的关系,就成了全人类共同面临的一个问题。

[板书]

三、聚落的发展与保护

[教师]出示问题:

1.传统聚落的意义是什么?

2.聚落发展过程中存在哪些问题?

3.如何保护有纪念意义的传统聚落?

[学生]阅读教材84页内容,自主回答上述问题。

[教师]评价并纠正学生的答案,并在音乐的伴奏下,欣赏一组世界文化遗产。课件展示:平遥古城、丽江古城、意大利水城威尼斯等文化、自然古迹。

[教师小结]聚落是一种文化,它不仅是自然环境的体现,同时它也从不同的侧面记录了当时、当地的社会经济、政治、文化、民俗等信息,因此具有民族特色的传统民居应加以保护。它们已然成为了人类的文化遗产。

三、课堂小结

人类在进步,社会在发展。生活在地球的人们在保护传统聚落文化的同时还要为人类创造更美好的家园。

第三节 人类的居住地——聚落

人类的居住地——聚落