1.2 体验化学探究 学案(无答案)

图片预览

文档简介

1.2体验化学探究

一、从问题开始

1、观察一只蜡烛,并填写下列有关内容:颜色 ,状态 ,硬度 , 溶于水,密度比水 。

2、点燃蜡烛,蜡烛火焰可分为 部分, 最亮, 温度最高, 温度最低。蜡烛燃烧属于 变化,因为 。

3、一元硬币外观有银白色金属光泽,与铁的颜色相似,为了确定该硬币是否为铁质,有同学拿磁铁来吸引,该做法属于科学探究中的 ( )

A. 观察 B. 实验 C. 假设 D. 推理

讨论:体验科学始于问题,怎样才能发现和提出问题?

①时刻保持一颗好奇心;②学会质疑,不轻信现成的结论;③善于变换角度看问题;④善于观察;⑤善于从生活实际中发现和提出问题……

探究实验报告一:蜡烛及其燃烧的探究 探究实验的名称:蜡烛及其燃烧的探究

探究实验的目的:理解掌握蜡烛的有关性质知识

实验用品:蜡烛、火柴、 、 等

1、点燃前

步骤和方法

现象

结论

制作材料

颜色、形状、状态

用小刀切下一小块石蜡投入水中

2、燃烧时

步骤和方法

现象

结论

观察火焰

把一根火柴梗横放在蜡烛的火焰中

在蜡烛火焰上方罩一个干燥的烧杯

迅速倒转烧杯,向烧杯内倒人少量澄清的石灰水, 振荡

3、熄灭时

步骤和方法

现象

结论

蜡烛刚熄灭的瞬间

(二)通过科学探究解决问题

化学的探究活动一般包括以下几个环节:

1. 提出问题。 2. 猜想与假设。 3. 制定计划并实验。

4. 收集证据。 5. 获得结论。 6. 反思与评价。

科学探究的一般方法

1、发现和提出问题——设置探究主题;

2、作出猜想和假设;

3、收集资料——包括查阅文献、上网、设计和实施实验方案等;

4、整理资料——包括处理实验数据并形成实验结论等;

5、交流与反思——包括实验方案的科学性、实验现象和数据的处理等的反思。

知识总结

蜡烛的燃烧现象:

(1)点燃前:为白色固体、灯心较硬且黑

(2)点燃时:石蜡先熔化后燃烧

(3)过程中:发光、放热、火焰呈黄色、下部为蓝紫色、有少量黑烟、有水

(4)熄灭时:熄灭时有一缕白烟从灯心冒出、并能闻到一股石蜡的气味。白烟能被点燃。

结论:

1、蜡受热融化和变为蜡蒸气是物理变化(三态变化)。

2、蜡燃烧生成二氧化碳、水、炭黑等是化学变化(有新物质。有发光、放热、变色等现象)

3、蜡烛燃烧过程中既有物理变化也有化学变化。

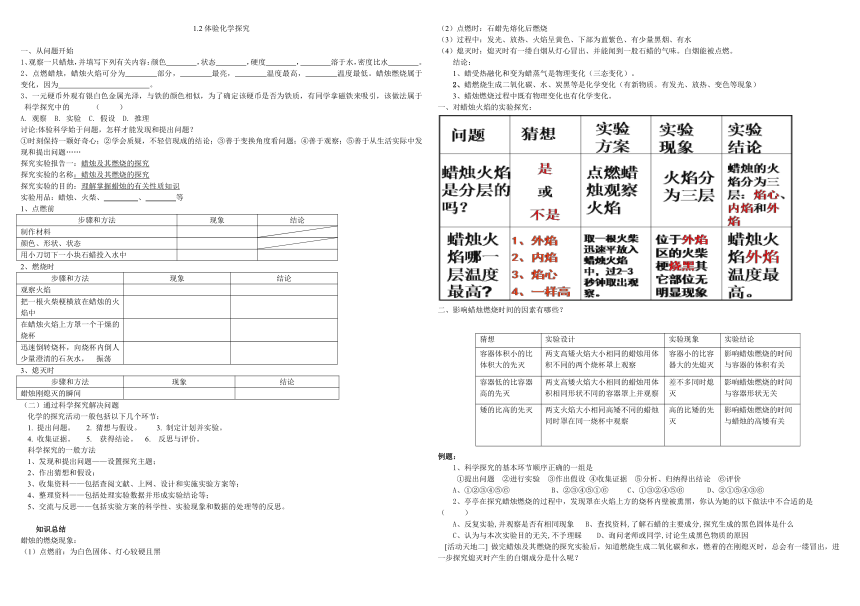

一、对蜡烛火焰的实验探究:

二、影响蜡烛燃烧时间的因素有哪些?

猜想

实验设计

实验现象

实验结论

容器体积小的比体积大的先灭

两支高矮火焰大小相同的蜡烛用体积不同的两个烧杯罩上观察

容器小的比容器大的先熄灭

影响蜡烛燃烧的时间与容器的体积有关

容器低的比容器高的先灭

两支高矮火焰大小相同的蜡烛用体积相同形状不同的容器罩上并观察

差不多同时熄灭

影响蜡烛燃烧的时间与容器形状无关

矮的比高的先灭

两支火焰大小相同高矮不同的蜡烛同时罩在同一烧杯中观察

高的比矮的先灭

影响蜡烛燃烧的时间与蜡烛的高矮有关

例题:

1、科学探究的基本环节顺序正确的一组是

①提出问题 ②进行实验 ③作出假设 ④收集证据 ⑤分析、归纳得出结论 ⑥评价

A、①②③④⑤⑥ B、②③④⑤①⑥ C、①③②④⑤⑥ D、②①⑤④③⑥

2、亭亭在探究蜡烛燃烧的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,你认为她的以下做法中不合适的是 ( )

A、反复实验,并观察是否有相同现象 B、查找资料,了解石蜡的主要成分,探究生成的黑色固体是什么

C、认为与本次实验目的无关,不予理睬 D、询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

[活动天地二] 做完蜡烛及其燃烧的探究实验后,知道燃烧生成二氧化碳和水,燃着的在刚熄灭时,总会有一缕冒出,进一步探究熄灭时产生的白烟成分是什么呢?

提出问题:刚熄灭时,总会有一缕冒出,它的成分是什么?

提出假设:A.是燃烧时生成的二氧化碳;B.是燃烧时生成的水蒸气;C.是石蜡蒸气凝成的石蜡固体.

实验探究:

实验步骤和方法

实验现象

分析结论

1

吹灭,立即用一个内壁沾有澄清石灰水的烧杯罩住

2

吹灭,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上

3

吹灭立即用然着的木条点(不要接触烛芯)

反思与评价: 。

【归纳小结】 1、石蜡受热时发生如下变化:先发生熔化----物理变化;然后发生燃烧,有火焰,发光,放热,有新物质二氧化碳和水蒸气生成 ---化学变化。在化学变化过程中同时发生物理变化。

2、石蜡具有如下性质:白色蜡状固体,质软(硬度小),不溶于水,密度比水小,熔点低----物理性质; 石蜡燃烧能产生水和能使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳 --化学性质。

课堂训练:

1、某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了探究.其实验步骤有: ①点燃蜡烛,紧贴烛芯将火柴梗放入火焰中约1秒后取出;②在火焰上方罩一个冷而干燥的小烧杯;③用火柴去点白烟;④切下一块石蜡,放入水中;⑤熄灭蜡烛;⑥迅速倒转烧杯,加入澄清石灰水,振荡.

请回答以下问题:

(1)参看(2)的实验记录,以上操作步骤的正确排序是

(2)按要求填写下列实验现象及其结论.

探究步骤

对实验的观察和描述

点燃前

石蜡放入水中观察到的现象____________________

燃着时

①点燃蜡烛,把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中,如图所示,约ls后取出可以看到火柴梗的_______(选图中字母)处最先炭化,说明此处温度_________. ②干冷的烧杯内壁出现______现象,澄清的石灰水____________

熄灭后

吹灭蜡烛,观察到一缕白烟

结论:蜡烛燃烧生成 。

2、化学是一门自然科学,研究和发展科学的基础是 ( )

A. 数字计算 B. 化学实验 C. 逻辑推理 D. 凭空想象

3、下列对过程中实验现象描述错误的是( )

A.火焰分为三层 B.罩在火焰上的烧杯内壁出现水珠C.蜡烛逐渐变短 D.生成了气体二氧化碳

4、诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”常用来比喻老师无私奉献精神,其中也蕴含着很多化学含义.下列说法中不正确的是( )

A.诗句中涉及了化学变化 B.诗句中的“丝”含有的物质是纤维素

C.诗句中的“灰”指的是蜡烛燃烧产生的CO2等气体和炭粒 D.诗句中的“泪”指的是液态石蜡

某同学对蜡烛的燃烧进行探究:

①点燃一支蜡烛,用一只烧杯倒扣在燃着的蜡烛上,蜡烛燃烧片刻后熄灭.如图(实验一).

②再点燃蜡烛,然后吹灭,看到烛芯产生一缕白烟,用火柴点燃白烟,蜡烛重新被引燃.如图

(实验二)(1)操作①中,蜡烛能燃烧片刻的原因是 ,体现氧气具有 .

(2)操作②中,关于白烟的成分,有同学做出了下列猜想:A、白烟是水蒸气;B、白烟是石蜡固体小颗粒;C、白烟是二氧化碳.你认为上述猜想有道理的是 ,理由是 。

6、蜡烛的主要成分是石蜡,刚熄灭时,烛芯会冒出一缕白烟,燃着的火柴只碰到白烟,便能使蜡烛复燃,如图所示.此白烟可能是( )

A.氮气 B.水蒸气 C.二氧化碳 D.石蜡的固体小颗粒

7、观察蜡烛的燃烧,得出下列结论.请回答: (1)哪些是不需要燃烧就能观察到的现象(填字母)

(2)哪些是需要燃烧才能观察到的现象(填字母)

a.自顶端起约1cm以内的烛体是温的、柔软且易塑型; b.原料是半透明、微臭、无味白色固体; c.蜡烛顶端、烛心底部周围有无色液体,呈碗状存在 d.一白色烛心贯穿中轴,并延长至蜡烛顶1cm e.形状圆柱形,顶部为圆锥形尖出 f.烛心周围和烛焰上端呈明亮的黄色 g.吹熄后,能看见烛心周围有白烟上升,并慢慢消失 h.质软,可用指甲刮出痕迹; i.若风吹至蜡烛一边;另一边碗形顶端的蜡烛将熔成液体并沿烛体落下; j.如受空气流的影响,火焰会闪动,且生出黑烟. 除此之外,燃烧时你还观察到的现象有(写两个) 、 .

课后作业

要具有良好的发现和提提出问题的能力,下列观点不可取的是

A、善于观察,善于变换角度看问题,时刻保持一颗好奇心 B、善于从生活实际中发现和提出问题

C、固执已见尽量不去交流,这样可以排除其它人对自己观点的干扰 D、学会质疑,不轻信现成的结论

下列关于煤气燃烧时发现和提出的问题你认为无意义的是

A、为什么煤气能燃烧且燃烧时发出的是蓝色的火焰 B、点燃烧煤气时可以用电子打火、火柴或打火机

C、煤气有很难闻的特殊气味是原来就有的气味吗 D、煤气的成分是什么

下列疑问中你认为在科学上没有一定道理的是

A、珠穆朗玛峰是海拔最高的山峰 B、海洋中存在着大量的水,住在海边的人为什么还说缺饮用水 C、动物呼吸、煤、天然气的燃烧需要大量的氧气,虽然植物的光合作用放出氧气,但随着森林的逐渐减少,空气中的氧气是否会越来越少

D、在饮用上为什么矿泉水要比纯净水好

你认为怎样才能发现和提出问题(请写出四点):

(1) 。

(2) 。

(3) 。

(4) 。

5.在日常生活中常常会遇到很多与化学方面有关的问题,请你从衣、食、住行等方面考虑,分别提出四个与化学有关的问题。

(1) 。

(2) 。

(3) 。

(4) 。

6.你的家庭就是一个很好持化学实验室,不仅有很多的化学药品(如水、茶水、香烟、食盐、纯碱、淀粉、白糖、料酒醋等)而且在生活中不断的发生着物理变化和化学变化有哪些?并提出你的疑问,设计解决疑问的方案,然后和同学交流。

7.你认为影响煤气燃烧的强弱程度可能有什么因素有关,提出你的猜想并与同学交流。

8.阅读下列材料:每天地球上不论是人、动物、庄稼还是煤炉都在吸收氧气,吐出二氧化碳。就拿一个成年人来说,每天大约要吸入700L氧气,呼出400L二氧化碳。航天工业消耗的大部分液态氧主要用于火箭发动机的研制和实验,每天的用量也已超过了1000t,常此以往,氧气岂不会被用光,世界岂不成了二氧化碳的世界?在1898年,英国物理学家凯尔文十分忧郁地说:“随着工业的发达和人口增多,500年以后,地球上所有的氧气将被用光,人类将趣于灭亡!”对此,你的观点是什么?说明理由。从中获得的启发有哪些?

默写前20号元素符号

一、从问题开始

1、观察一只蜡烛,并填写下列有关内容:颜色 ,状态 ,硬度 , 溶于水,密度比水 。

2、点燃蜡烛,蜡烛火焰可分为 部分, 最亮, 温度最高, 温度最低。蜡烛燃烧属于 变化,因为 。

3、一元硬币外观有银白色金属光泽,与铁的颜色相似,为了确定该硬币是否为铁质,有同学拿磁铁来吸引,该做法属于科学探究中的 ( )

A. 观察 B. 实验 C. 假设 D. 推理

讨论:体验科学始于问题,怎样才能发现和提出问题?

①时刻保持一颗好奇心;②学会质疑,不轻信现成的结论;③善于变换角度看问题;④善于观察;⑤善于从生活实际中发现和提出问题……

探究实验报告一:蜡烛及其燃烧的探究 探究实验的名称:蜡烛及其燃烧的探究

探究实验的目的:理解掌握蜡烛的有关性质知识

实验用品:蜡烛、火柴、 、 等

1、点燃前

步骤和方法

现象

结论

制作材料

颜色、形状、状态

用小刀切下一小块石蜡投入水中

2、燃烧时

步骤和方法

现象

结论

观察火焰

把一根火柴梗横放在蜡烛的火焰中

在蜡烛火焰上方罩一个干燥的烧杯

迅速倒转烧杯,向烧杯内倒人少量澄清的石灰水, 振荡

3、熄灭时

步骤和方法

现象

结论

蜡烛刚熄灭的瞬间

(二)通过科学探究解决问题

化学的探究活动一般包括以下几个环节:

1. 提出问题。 2. 猜想与假设。 3. 制定计划并实验。

4. 收集证据。 5. 获得结论。 6. 反思与评价。

科学探究的一般方法

1、发现和提出问题——设置探究主题;

2、作出猜想和假设;

3、收集资料——包括查阅文献、上网、设计和实施实验方案等;

4、整理资料——包括处理实验数据并形成实验结论等;

5、交流与反思——包括实验方案的科学性、实验现象和数据的处理等的反思。

知识总结

蜡烛的燃烧现象:

(1)点燃前:为白色固体、灯心较硬且黑

(2)点燃时:石蜡先熔化后燃烧

(3)过程中:发光、放热、火焰呈黄色、下部为蓝紫色、有少量黑烟、有水

(4)熄灭时:熄灭时有一缕白烟从灯心冒出、并能闻到一股石蜡的气味。白烟能被点燃。

结论:

1、蜡受热融化和变为蜡蒸气是物理变化(三态变化)。

2、蜡燃烧生成二氧化碳、水、炭黑等是化学变化(有新物质。有发光、放热、变色等现象)

3、蜡烛燃烧过程中既有物理变化也有化学变化。

一、对蜡烛火焰的实验探究:

二、影响蜡烛燃烧时间的因素有哪些?

猜想

实验设计

实验现象

实验结论

容器体积小的比体积大的先灭

两支高矮火焰大小相同的蜡烛用体积不同的两个烧杯罩上观察

容器小的比容器大的先熄灭

影响蜡烛燃烧的时间与容器的体积有关

容器低的比容器高的先灭

两支高矮火焰大小相同的蜡烛用体积相同形状不同的容器罩上并观察

差不多同时熄灭

影响蜡烛燃烧的时间与容器形状无关

矮的比高的先灭

两支火焰大小相同高矮不同的蜡烛同时罩在同一烧杯中观察

高的比矮的先灭

影响蜡烛燃烧的时间与蜡烛的高矮有关

例题:

1、科学探究的基本环节顺序正确的一组是

①提出问题 ②进行实验 ③作出假设 ④收集证据 ⑤分析、归纳得出结论 ⑥评价

A、①②③④⑤⑥ B、②③④⑤①⑥ C、①③②④⑤⑥ D、②①⑤④③⑥

2、亭亭在探究蜡烛燃烧的过程中,发现罩在火焰上方的烧杯内壁被熏黑,你认为她的以下做法中不合适的是 ( )

A、反复实验,并观察是否有相同现象 B、查找资料,了解石蜡的主要成分,探究生成的黑色固体是什么

C、认为与本次实验目的无关,不予理睬 D、询问老师或同学,讨论生成黑色物质的原因

[活动天地二] 做完蜡烛及其燃烧的探究实验后,知道燃烧生成二氧化碳和水,燃着的在刚熄灭时,总会有一缕冒出,进一步探究熄灭时产生的白烟成分是什么呢?

提出问题:刚熄灭时,总会有一缕冒出,它的成分是什么?

提出假设:A.是燃烧时生成的二氧化碳;B.是燃烧时生成的水蒸气;C.是石蜡蒸气凝成的石蜡固体.

实验探究:

实验步骤和方法

实验现象

分析结论

1

吹灭,立即用一个内壁沾有澄清石灰水的烧杯罩住

2

吹灭,立即用一块干而冷的玻璃片放在白烟上

3

吹灭立即用然着的木条点(不要接触烛芯)

反思与评价: 。

【归纳小结】 1、石蜡受热时发生如下变化:先发生熔化----物理变化;然后发生燃烧,有火焰,发光,放热,有新物质二氧化碳和水蒸气生成 ---化学变化。在化学变化过程中同时发生物理变化。

2、石蜡具有如下性质:白色蜡状固体,质软(硬度小),不溶于水,密度比水小,熔点低----物理性质; 石蜡燃烧能产生水和能使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳 --化学性质。

课堂训练:

1、某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了探究.其实验步骤有: ①点燃蜡烛,紧贴烛芯将火柴梗放入火焰中约1秒后取出;②在火焰上方罩一个冷而干燥的小烧杯;③用火柴去点白烟;④切下一块石蜡,放入水中;⑤熄灭蜡烛;⑥迅速倒转烧杯,加入澄清石灰水,振荡.

请回答以下问题:

(1)参看(2)的实验记录,以上操作步骤的正确排序是

(2)按要求填写下列实验现象及其结论.

探究步骤

对实验的观察和描述

点燃前

石蜡放入水中观察到的现象____________________

燃着时

①点燃蜡烛,把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中,如图所示,约ls后取出可以看到火柴梗的_______(选图中字母)处最先炭化,说明此处温度_________. ②干冷的烧杯内壁出现______现象,澄清的石灰水____________

熄灭后

吹灭蜡烛,观察到一缕白烟

结论:蜡烛燃烧生成 。

2、化学是一门自然科学,研究和发展科学的基础是 ( )

A. 数字计算 B. 化学实验 C. 逻辑推理 D. 凭空想象

3、下列对过程中实验现象描述错误的是( )

A.火焰分为三层 B.罩在火焰上的烧杯内壁出现水珠C.蜡烛逐渐变短 D.生成了气体二氧化碳

4、诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”常用来比喻老师无私奉献精神,其中也蕴含着很多化学含义.下列说法中不正确的是( )

A.诗句中涉及了化学变化 B.诗句中的“丝”含有的物质是纤维素

C.诗句中的“灰”指的是蜡烛燃烧产生的CO2等气体和炭粒 D.诗句中的“泪”指的是液态石蜡

某同学对蜡烛的燃烧进行探究:

①点燃一支蜡烛,用一只烧杯倒扣在燃着的蜡烛上,蜡烛燃烧片刻后熄灭.如图(实验一).

②再点燃蜡烛,然后吹灭,看到烛芯产生一缕白烟,用火柴点燃白烟,蜡烛重新被引燃.如图

(实验二)(1)操作①中,蜡烛能燃烧片刻的原因是 ,体现氧气具有 .

(2)操作②中,关于白烟的成分,有同学做出了下列猜想:A、白烟是水蒸气;B、白烟是石蜡固体小颗粒;C、白烟是二氧化碳.你认为上述猜想有道理的是 ,理由是 。

6、蜡烛的主要成分是石蜡,刚熄灭时,烛芯会冒出一缕白烟,燃着的火柴只碰到白烟,便能使蜡烛复燃,如图所示.此白烟可能是( )

A.氮气 B.水蒸气 C.二氧化碳 D.石蜡的固体小颗粒

7、观察蜡烛的燃烧,得出下列结论.请回答: (1)哪些是不需要燃烧就能观察到的现象(填字母)

(2)哪些是需要燃烧才能观察到的现象(填字母)

a.自顶端起约1cm以内的烛体是温的、柔软且易塑型; b.原料是半透明、微臭、无味白色固体; c.蜡烛顶端、烛心底部周围有无色液体,呈碗状存在 d.一白色烛心贯穿中轴,并延长至蜡烛顶1cm e.形状圆柱形,顶部为圆锥形尖出 f.烛心周围和烛焰上端呈明亮的黄色 g.吹熄后,能看见烛心周围有白烟上升,并慢慢消失 h.质软,可用指甲刮出痕迹; i.若风吹至蜡烛一边;另一边碗形顶端的蜡烛将熔成液体并沿烛体落下; j.如受空气流的影响,火焰会闪动,且生出黑烟. 除此之外,燃烧时你还观察到的现象有(写两个) 、 .

课后作业

要具有良好的发现和提提出问题的能力,下列观点不可取的是

A、善于观察,善于变换角度看问题,时刻保持一颗好奇心 B、善于从生活实际中发现和提出问题

C、固执已见尽量不去交流,这样可以排除其它人对自己观点的干扰 D、学会质疑,不轻信现成的结论

下列关于煤气燃烧时发现和提出的问题你认为无意义的是

A、为什么煤气能燃烧且燃烧时发出的是蓝色的火焰 B、点燃烧煤气时可以用电子打火、火柴或打火机

C、煤气有很难闻的特殊气味是原来就有的气味吗 D、煤气的成分是什么

下列疑问中你认为在科学上没有一定道理的是

A、珠穆朗玛峰是海拔最高的山峰 B、海洋中存在着大量的水,住在海边的人为什么还说缺饮用水 C、动物呼吸、煤、天然气的燃烧需要大量的氧气,虽然植物的光合作用放出氧气,但随着森林的逐渐减少,空气中的氧气是否会越来越少

D、在饮用上为什么矿泉水要比纯净水好

你认为怎样才能发现和提出问题(请写出四点):

(1) 。

(2) 。

(3) 。

(4) 。

5.在日常生活中常常会遇到很多与化学方面有关的问题,请你从衣、食、住行等方面考虑,分别提出四个与化学有关的问题。

(1) 。

(2) 。

(3) 。

(4) 。

6.你的家庭就是一个很好持化学实验室,不仅有很多的化学药品(如水、茶水、香烟、食盐、纯碱、淀粉、白糖、料酒醋等)而且在生活中不断的发生着物理变化和化学变化有哪些?并提出你的疑问,设计解决疑问的方案,然后和同学交流。

7.你认为影响煤气燃烧的强弱程度可能有什么因素有关,提出你的猜想并与同学交流。

8.阅读下列材料:每天地球上不论是人、动物、庄稼还是煤炉都在吸收氧气,吐出二氧化碳。就拿一个成年人来说,每天大约要吸入700L氧气,呼出400L二氧化碳。航天工业消耗的大部分液态氧主要用于火箭发动机的研制和实验,每天的用量也已超过了1000t,常此以往,氧气岂不会被用光,世界岂不成了二氧化碳的世界?在1898年,英国物理学家凯尔文十分忧郁地说:“随着工业的发达和人口增多,500年以后,地球上所有的氧气将被用光,人类将趣于灭亡!”对此,你的观点是什么?说明理由。从中获得的启发有哪些?

默写前20号元素符号

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质