西地平线上的落日

图片预览

文档简介

课件45张PPT。西地平线上

高建群路遥的劝告20年前,当代著名作家路遥曾经说过“我劝你们注意高建群,这是一个很大的谜、一个很大的未知数”。高建群这个谜什么时候能够被完全解析、彻头彻尾地浮出水面呢?今天我们就让这篇文章走近他的世界。 高建群,新时期重要的西部小说家,国家一级作家、陕西省作协副主席。代表作有中篇小说《遥远的白房子》、《雕像》、《大顺店》等19部,长篇小说《最后一个匈奴》、《六六镇》、《古道天机》、《愁容骑士》、《白房子》5部,散文集《新千字散文》、《东方金蔷薇》《匈奴和匈奴以外》、《我在北方收割思想》、《穿越绝地》、《惊鸿一瞥》、《西地平线》、《胡马北风大漠传》等8部。其中,长篇小说《最后一个匈奴》产生重要影响,被称为陕北史诗、新时期长篇小说创作的重要收获。作者新近出版的《胡马北风大漠传》,亦被认为是一部重要著作。 高建群,一位被公认的中国文坛罕见的具有崇高感和理想主义色彩的新时期重要的西部小说家,他的创作,具有古典精神和史诗风格。 代表作有《最后一个匈奴》、 《西地平线上》等。在他的创作题材中,始终激情高唱着生命的赞歌,营造一种生命中最为壮丽的风景,同时也融入了作家对生活,对生命的思考。高建群认为,作家必须要体验生活,而体验生活准确的说是体验生命。正因为如此,作家向往西部生活,总是对西地平线的那块土地情有独钟,因为那里充满了对生命的考验,他钟爱这个地方,就像钟爱他的生命一样,因而他能够发现那里的美,因为那里的景物都充满了生命,处处洋溢着感动因子。 文本整体把握:思考1文章的中心内容是什么?答案1落日景象.

三次落日.

一是定西高原落日.(2-5)

二是罗布泊落日.(6-16)

三是阿勒泰草原落日.(17-22)高原落日高原落日罗布泊落日火烧云◆◆ 浏览课文,抓关键句子,理清文章的文脉,把握文章思路。 课文第1段?第6段 “第二个带给我巨大影响和……”?第17段“我要告诉你的第三次日落……”?第23段“这是我三次见到西地平线上落日的情况……”(总—分—总)Q:三次落日景象有什么共同的特征吗?——世间的“大美”,“最令我震撼的”“雄伟的风景”雄伟的风景 世间有大美雄伟的风景 世间有大美 ◆◆ 自由朗读,挑自己喜欢的句子或语段大声朗读,体验“最令我震撼的”“雄伟的风景”,读出一种“味”来。 一轮血红的落日像一辆勒勒车的轮子,静静地停驻在那里。

它没有了光焰,颜色像我们写春联时用的那种红纸,柔和、美丽、安谧,甚至给人一种不真实的感觉。

这里是无人区,没有任何的生命存在,荒凉空旷。这里是无人区,没有任何的生命存在,荒凉空旷。

四周瘴气雾霭弥漫,我们感到自己如同走入地狱,走入鬼蜮。

在我们不经意的一次回头中,蓦地看见空旷的西地平线上,一轮血红的落日停滞在那里。

我们下了车,我们,我们的车,还有刚才那死气沉沉的罗布淖尔荒原的黑戈壁,此刻都罩在这一片回光返照中。 我只看到了火烧云,那火烧云,灿烂地,热烈地,夸张地烤红了西边半个天空,烧红了大地上的一切,这种景象令我惊骇。

那片火烧云映照的地方,被历史学家称为欧亚大平原,被地理学家称为小亚细亚。

每个人的脸都泛着红光。我们感到自己像在画中。文章局部分析.

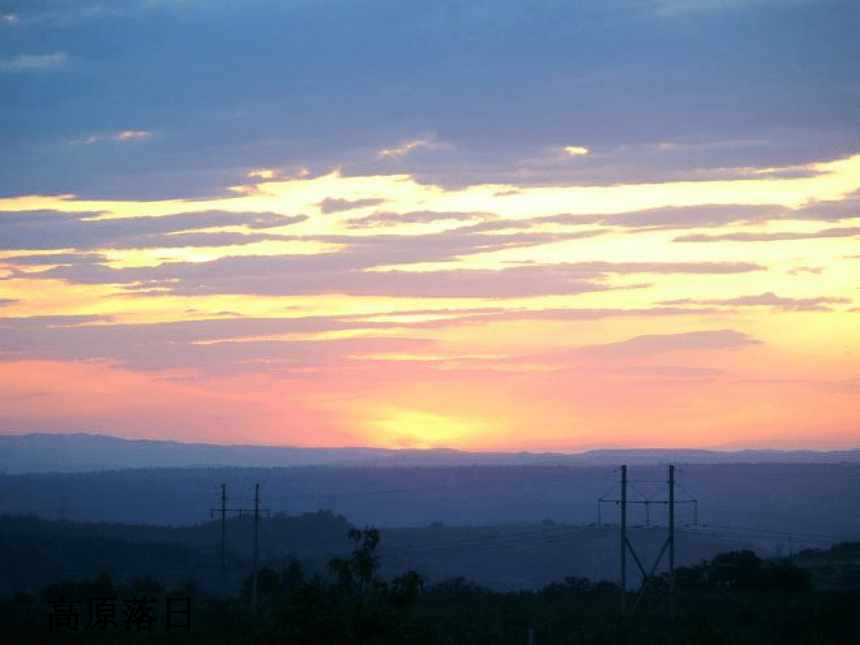

对象:三次落日.第一次落日????地点:定西高原 发现落日 “在苍茫地远方,弧状地群山之巅,一轮血红地落日像一辆勒勒车地轮子,静静地停驻在那里。” 观察落日 没有火焰??

?? 像红纸????柔和、美丽、安谧?? ? 太大(较轮子大得多) ? 悬挂????群山托扶????????????日落过程 跳跃、颤抖

?纹丝不动、颤抖两下、往下一跃 ?依恋、慈爱、贪恋、不愿离去 (拟人)(想象)(比喻)?表现了壮烈奔放之美,一种自然界中生命力的涌动。第二次落日????????地点:罗布淖尔荒原 日落前: 不显明、像灰白的硬币、冷冷 大地、天空????混沌、灰蒙蒙 走入地狱、走入鬼域 感受:辉煌的罗布泊落日: 血红的落日、停滞???????我们和“老地质”都被震撼了 脸上泛着红光??????感到像在画中(正面描写 侧面烘托)第三次落日????地点:阿勒泰草原 火烧云? 灿烂地、热烈地、夸张地、烤红了、烧红了? ?令人惊骇 (侧面描写)Q:文章在写了三次落日之外,为什么还写到《泰坦尼克号》音乐、罗曼?罗兰对约翰?克利斯多夫的塑造以及匈奴和成吉思汗的典故?Q:两次写到《泰坦尼克号》音乐,为什么之前作者只感到“梦幻般的死亡感觉”,之后“突然掉下泪来”,感到“死亡是一件充满庄严和尊严的事情”? ——《泰坦尼克号》演绎的是一个荡气回肠的悲剧式的爱情故事,更表现了对生命的伟大赞颂,令人感伤又觉得非常悲壮。之前的落日,给作者苍白荒凉之感,一切都充满了死寂,加上荒凉寸草不生的罗布泊,作者在这样的环境下,心情是低沉的,因而只感到“死亡的感觉”。而后来的落日突然变得血红,以至每个人的脸上都泛着红光,整个场景的基调是红色的,那是已干涸生命的复燃,是一种活力的体现,即将消失,仍不无庄严与尊严之感,让人肃然起敬。尤其在这种恶劣的环境下更显得重要,至少给了作者精神上的鼓励。 Q:罗曼?罗兰为什么对着太阳呼喊时热泪盈眶?课文作者为什么要提到罗曼?罗兰对约翰?克利斯多夫的塑造? ——因为焦躁不安半年一朝得到而激动,也为发现约翰?克利斯多夫与太阳的共同点而激动。约翰?克利斯多夫是一位英雄式的人物,音乐家,剧作家,名满欧洲,经历了多重灾难,有着太阳一样的性格和精神。

约翰?克利斯多夫弥留之际这样说:“我曾经奋斗,曾经痛苦,曾经流浪,曾经创造让我在你的怀抱中歇歇吧。有一天,我将为新的战斗而再生!”——他产生于日出,却包含了落日的大悲情怀。作者用这个具有太阳精神的人来旁衬落日,也使得落日具有了英雄的感情。落日即将逝去,是为了再生!生生不息,是人间永恒不变的真理!Q:作者在写了第三次落日后,为什么要提及匈奴和成吉思汗这些历史典故?有什么作用?——这些在西部土地上演绎的历史,因为日落一一再现出来,让我们感受到了华夏民族在繁衍生息过程中经历的斗争。无论是个体还是群体,都具有同样的精神:不屈、执着地追求,坚信生是永恒的,哪怕都要逝去。——这是一种英雄精神。

我们的祖先是伟大的,他们克服了自己的渺小;西部是伟大的,她孕育了这么多的英雄!作用:①提升了主题

②增加了文化韵味和历史厚重感 席勒说:“真正美的东西,一定是生存于自然,另一方面,它要体现理想。”作者对落日的描写中引进历史文化典故,不仅仅是增加了文章的历史文化韵味,更是对“大美”之本质面目的还原。三次落日描写:

第一次:表现了壮烈奔放之美,是一种自然界中生命力的涌动;

第二次:是死亡前的精神写照,庄严,肃穆,神圣,是一种悲剧美;

第三次:带有一种历史的沧桑之美、厚重之美。生命的碰撞 心灵的洗礼天地有大美而不言。

——《庄子·知北游》世间有大美。

——张大千成吉思汗陵墓成吉思汗,本名铁木真,蒙古族。生于1162年,卒于1227年。1206年,进位蒙古帝国大汗(皇帝),统一蒙古各部落。在位期间,多次发动侵略战争,征服地域西达黑海海滨,东括几乎整个东亚,为世界历史上著名的横跨欧亚两洲的大帝国之一。 东山魁夷(1908-1999),日本画家。曾留学德国,旅行北欧,多次访问中国。其风景画以西方写实的眼光捕捉日本情调之美,善于表现未经现代文明污染的纯洁的大自然。他的作品在保持平面性的同时增强空间感,在装饰性中抒情寓意,格调高雅蕴藉,充满诗情哲理,透着淡淡的伤感。他对艺术理论、音乐有一定造诣,擅长散文。著有《东山魁夷》11卷。 张大千的出生颇有传奇色彩。1899年5月10日,他出生在四川省内江县城郊的一个书香门第的家庭。他本名叫张正权,又名张权。传说其母在其降生之前夜梦一老翁送一小猿入宅,所以在他二十一岁的时候改名猨,又名爰、季爰。后因为出家为僧,法号大千,所以世人也称其为"大千居士"。 罗曼·罗兰1866年生于克拉姆西。就读于巴黎高等师范学校和罗马法国考古学校,在欧洲优秀的思想文化熏陶下,逐渐形成了热爱人类、热爱自由的人道主义思想。1893年后,罗曼·罗兰在巴黎高等师范学校和索尔帮学校任教,在音乐评论和文学创作两个方面都有突出成就。1912年完成其代表作品长篇小说《约翰·克利斯朵夫》,斐声文坛,获1915年度诺贝尔文学奖。第一次世界大战期间,他坚持人道主义,反对战争。第二次世界大战期间,他积极参加反法西斯、反侵略的进步群众运动。虽然他思想比较复杂,经历了漫长曲折的演变,但他始终站在人道主义立场上,站在进步人类一边。巴黎光复后,他抱病参加纪念十月革命和庆祝反法西斯战争胜利的庆典。此后不久即与世长辞。有人说郁达夫的语言“如行云流水,自然有致,笔随意转,舒转自如”那么,本文呢?粗犷、豪放,意境雄浑

具有古典精神和史诗风格美丽提醒: 生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛和心灵。其实,我们可能每天都跟美丽擦肩而过。让我们从现在开始,用我们的眼睛和心灵去观察,体悟自然和生活赋予我们人类的种种美好。愿所有的人每天都能感受到身边的最美。再见

三次落日.

一是定西高原落日.(2-5)

二是罗布泊落日.(6-16)

三是阿勒泰草原落日.(17-22)高原落日高原落日罗布泊落日火烧云◆◆ 浏览课文,抓关键句子,理清文章的文脉,把握文章思路。 课文第1段?第6段 “第二个带给我巨大影响和……”?第17段“我要告诉你的第三次日落……”?第23段“这是我三次见到西地平线上落日的情况……”(总—分—总)Q:三次落日景象有什么共同的特征吗?——世间的“大美”,“最令我震撼的”“雄伟的风景”雄伟的风景 世间有大美雄伟的风景 世间有大美 ◆◆ 自由朗读,挑自己喜欢的句子或语段大声朗读,体验“最令我震撼的”“雄伟的风景”,读出一种“味”来。 一轮血红的落日像一辆勒勒车的轮子,静静地停驻在那里。

它没有了光焰,颜色像我们写春联时用的那种红纸,柔和、美丽、安谧,甚至给人一种不真实的感觉。

这里是无人区,没有任何的生命存在,荒凉空旷。这里是无人区,没有任何的生命存在,荒凉空旷。

四周瘴气雾霭弥漫,我们感到自己如同走入地狱,走入鬼蜮。

在我们不经意的一次回头中,蓦地看见空旷的西地平线上,一轮血红的落日停滞在那里。

我们下了车,我们,我们的车,还有刚才那死气沉沉的罗布淖尔荒原的黑戈壁,此刻都罩在这一片回光返照中。 我只看到了火烧云,那火烧云,灿烂地,热烈地,夸张地烤红了西边半个天空,烧红了大地上的一切,这种景象令我惊骇。

那片火烧云映照的地方,被历史学家称为欧亚大平原,被地理学家称为小亚细亚。

每个人的脸都泛着红光。我们感到自己像在画中。文章局部分析.

对象:三次落日.第一次落日????地点:定西高原 发现落日 “在苍茫地远方,弧状地群山之巅,一轮血红地落日像一辆勒勒车地轮子,静静地停驻在那里。” 观察落日 没有火焰??

?? 像红纸????柔和、美丽、安谧?? ? 太大(较轮子大得多) ? 悬挂????群山托扶????????????日落过程 跳跃、颤抖

?纹丝不动、颤抖两下、往下一跃 ?依恋、慈爱、贪恋、不愿离去 (拟人)(想象)(比喻)?表现了壮烈奔放之美,一种自然界中生命力的涌动。第二次落日????????地点:罗布淖尔荒原 日落前: 不显明、像灰白的硬币、冷冷 大地、天空????混沌、灰蒙蒙 走入地狱、走入鬼域 感受:辉煌的罗布泊落日: 血红的落日、停滞???????我们和“老地质”都被震撼了 脸上泛着红光??????感到像在画中(正面描写 侧面烘托)第三次落日????地点:阿勒泰草原 火烧云? 灿烂地、热烈地、夸张地、烤红了、烧红了? ?令人惊骇 (侧面描写)Q:文章在写了三次落日之外,为什么还写到《泰坦尼克号》音乐、罗曼?罗兰对约翰?克利斯多夫的塑造以及匈奴和成吉思汗的典故?Q:两次写到《泰坦尼克号》音乐,为什么之前作者只感到“梦幻般的死亡感觉”,之后“突然掉下泪来”,感到“死亡是一件充满庄严和尊严的事情”? ——《泰坦尼克号》演绎的是一个荡气回肠的悲剧式的爱情故事,更表现了对生命的伟大赞颂,令人感伤又觉得非常悲壮。之前的落日,给作者苍白荒凉之感,一切都充满了死寂,加上荒凉寸草不生的罗布泊,作者在这样的环境下,心情是低沉的,因而只感到“死亡的感觉”。而后来的落日突然变得血红,以至每个人的脸上都泛着红光,整个场景的基调是红色的,那是已干涸生命的复燃,是一种活力的体现,即将消失,仍不无庄严与尊严之感,让人肃然起敬。尤其在这种恶劣的环境下更显得重要,至少给了作者精神上的鼓励。 Q:罗曼?罗兰为什么对着太阳呼喊时热泪盈眶?课文作者为什么要提到罗曼?罗兰对约翰?克利斯多夫的塑造? ——因为焦躁不安半年一朝得到而激动,也为发现约翰?克利斯多夫与太阳的共同点而激动。约翰?克利斯多夫是一位英雄式的人物,音乐家,剧作家,名满欧洲,经历了多重灾难,有着太阳一样的性格和精神。

约翰?克利斯多夫弥留之际这样说:“我曾经奋斗,曾经痛苦,曾经流浪,曾经创造让我在你的怀抱中歇歇吧。有一天,我将为新的战斗而再生!”——他产生于日出,却包含了落日的大悲情怀。作者用这个具有太阳精神的人来旁衬落日,也使得落日具有了英雄的感情。落日即将逝去,是为了再生!生生不息,是人间永恒不变的真理!Q:作者在写了第三次落日后,为什么要提及匈奴和成吉思汗这些历史典故?有什么作用?——这些在西部土地上演绎的历史,因为日落一一再现出来,让我们感受到了华夏民族在繁衍生息过程中经历的斗争。无论是个体还是群体,都具有同样的精神:不屈、执着地追求,坚信生是永恒的,哪怕都要逝去。——这是一种英雄精神。

我们的祖先是伟大的,他们克服了自己的渺小;西部是伟大的,她孕育了这么多的英雄!作用:①提升了主题

②增加了文化韵味和历史厚重感 席勒说:“真正美的东西,一定是生存于自然,另一方面,它要体现理想。”作者对落日的描写中引进历史文化典故,不仅仅是增加了文章的历史文化韵味,更是对“大美”之本质面目的还原。三次落日描写:

第一次:表现了壮烈奔放之美,是一种自然界中生命力的涌动;

第二次:是死亡前的精神写照,庄严,肃穆,神圣,是一种悲剧美;

第三次:带有一种历史的沧桑之美、厚重之美。生命的碰撞 心灵的洗礼天地有大美而不言。

——《庄子·知北游》世间有大美。

——张大千成吉思汗陵墓成吉思汗,本名铁木真,蒙古族。生于1162年,卒于1227年。1206年,进位蒙古帝国大汗(皇帝),统一蒙古各部落。在位期间,多次发动侵略战争,征服地域西达黑海海滨,东括几乎整个东亚,为世界历史上著名的横跨欧亚两洲的大帝国之一。 东山魁夷(1908-1999),日本画家。曾留学德国,旅行北欧,多次访问中国。其风景画以西方写实的眼光捕捉日本情调之美,善于表现未经现代文明污染的纯洁的大自然。他的作品在保持平面性的同时增强空间感,在装饰性中抒情寓意,格调高雅蕴藉,充满诗情哲理,透着淡淡的伤感。他对艺术理论、音乐有一定造诣,擅长散文。著有《东山魁夷》11卷。 张大千的出生颇有传奇色彩。1899年5月10日,他出生在四川省内江县城郊的一个书香门第的家庭。他本名叫张正权,又名张权。传说其母在其降生之前夜梦一老翁送一小猿入宅,所以在他二十一岁的时候改名猨,又名爰、季爰。后因为出家为僧,法号大千,所以世人也称其为"大千居士"。 罗曼·罗兰1866年生于克拉姆西。就读于巴黎高等师范学校和罗马法国考古学校,在欧洲优秀的思想文化熏陶下,逐渐形成了热爱人类、热爱自由的人道主义思想。1893年后,罗曼·罗兰在巴黎高等师范学校和索尔帮学校任教,在音乐评论和文学创作两个方面都有突出成就。1912年完成其代表作品长篇小说《约翰·克利斯朵夫》,斐声文坛,获1915年度诺贝尔文学奖。第一次世界大战期间,他坚持人道主义,反对战争。第二次世界大战期间,他积极参加反法西斯、反侵略的进步群众运动。虽然他思想比较复杂,经历了漫长曲折的演变,但他始终站在人道主义立场上,站在进步人类一边。巴黎光复后,他抱病参加纪念十月革命和庆祝反法西斯战争胜利的庆典。此后不久即与世长辞。有人说郁达夫的语言“如行云流水,自然有致,笔随意转,舒转自如”那么,本文呢?粗犷、豪放,意境雄浑

具有古典精神和史诗风格美丽提醒: 生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛和心灵。其实,我们可能每天都跟美丽擦肩而过。让我们从现在开始,用我们的眼睛和心灵去观察,体悟自然和生活赋予我们人类的种种美好。愿所有的人每天都能感受到身边的最美。再见

同课章节目录

- 第一单元 仰望苍穹

- 1 日出

- 2 织女星和牵牛星

- 比较·探究 云海

- 自主阅读 天上的街市

- 第二单元 生之机趣

- 3 日历

- 比较·探究

- 4 蚂蚁

- 自主阅读 蜘蛛

- 第三单元 临水骋怀

- 5 小石潭记

- 6 黄果树瀑布

- 比较·探究 绿

- 自主阅读 游记小品二篇

- 白洋潮

- 第四单元 读书妙悟

- 7 孔孟论学习

- 8 读书杂谈——七月十六日在广州知用中学讲

- 比较·探究 读书的三种姿势

- 自主阅读

- 第五单元 原野放歌

- 9 敕勒歌

- 10 草原散章(节选)

- 比较·探究 边塞诗歌三首

- 自主阅读 悟沙

- 第六单元 雨中情思

- 11 下雨天,真好

- 12 雷雨前

- 比较·探究

- 自主阅读 诗词四首

- 旧版资料

- 2 泰山日出

- 8 借书不还,天打雷劈

- 10 静默草原

- 西地平线上的落日

- 读书杂谈

- 夜雨诗意

- 黄生借书说

- 高原,我的中国色

- 小小的阳光

- 读书八得

- 从军行(其四)

- 如梦令

- 每天诞生一次

- 列宁格勒的树

- 辛劳的蚂蚁

- 猫的天堂

- 诗二首

- 钱塘江的夜潮

- 水之歌 水之思