人教版高中历史必修3第一单元 《中国传统文化主流思想的演变》单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修3第一单元 《中国传统文化主流思想的演变》单元测试题(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 49.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-10-15 00:00:00 | ||

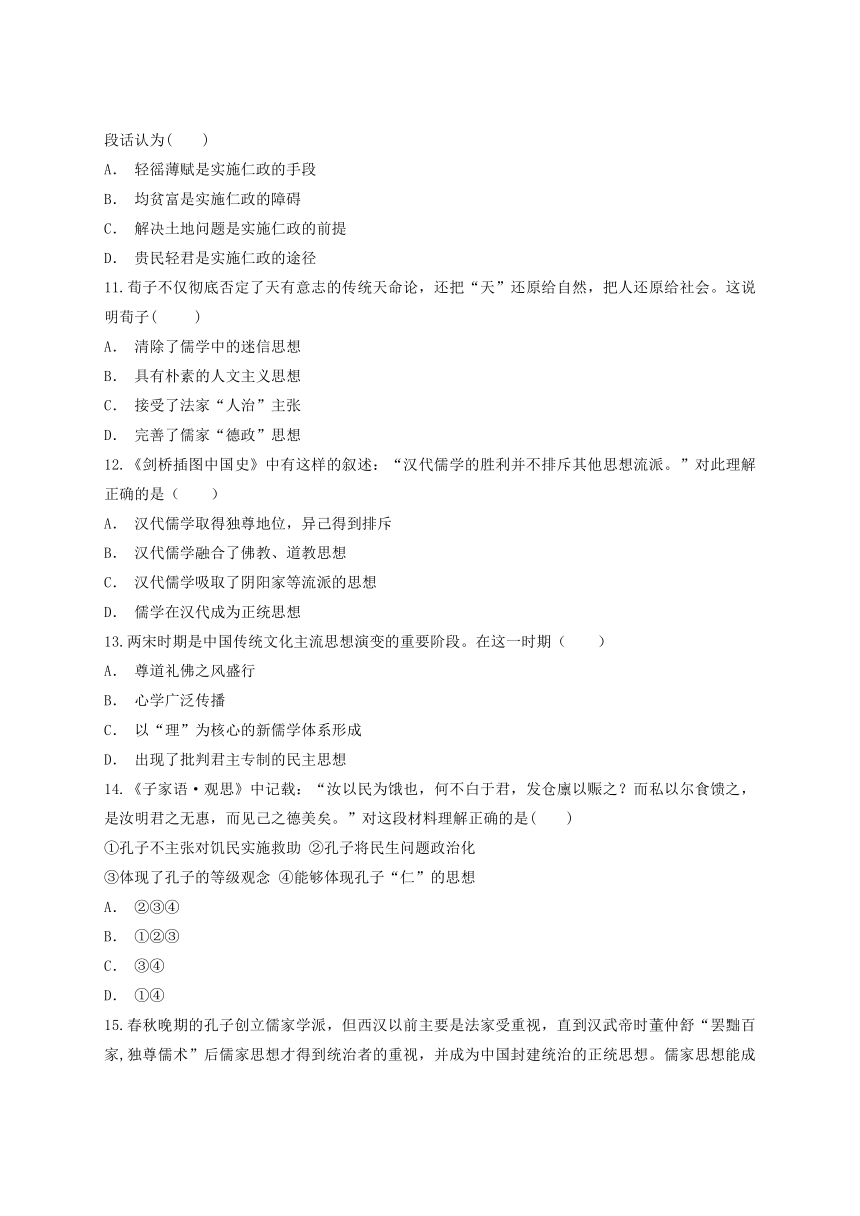

图片预览

文档简介

第一单元 《中国传统文化主流思想的演变》单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.西方学者认为,公元前6世纪至公元前3世纪是人类文明的“轴心时代”,“人类意识”首次觉醒,理性思维所创造的精神文化决定着其后诸民族的文化走向。在当时的中国,最具典型意义的现象是( )

A. 诸子并立,百家争鸣

B. 以法为教,焚书坑儒

C. 罢黜百家,独尊儒术

D. 崇儒尚佛,兼收并蓄

2.葛兆光在《中国思想史》中论述理学时说:“思想成为原则,而原则又成为规则,而规则又进入民众生活,当民众在这种规则中生存已久,它就日用而不知地成了‘常识’,任何违背常识的行为都将成为错误甚至罪孽。”材料说明宋代理学( )

A. 主张先有理而后有物

B. 强调“存天理,灭人欲”

C. 实现世俗化、生活化

D. 教诲民众遵循“三纲五常”

3.荀子说:“明礼仪以化之,起法正以治之,重刑法以禁之,使天下皆出于治,合于善也。”上述材料主要说明荀子( )

A. 重视礼仪教化

B. 主张礼法并施

C. 强调严刑峻法

D. 提倡为政以德

4.《春秋决事比》中有一个典型案例:父亲和别人因口角发生斗殴,对方用刀刺父亲,儿子拿棍子相救,结果误伤了父亲。官府认为儿子犯了殴打父亲的重罪,要按律处死。但董仲舒根据孔子的观点,认为儿子的动机不是打父亲,所以应免罪。对材料解读错误的是( )

A. 孝治天下、儒家独尊

B. 原心定罪、以礼入法

C. 德主刑辅、以人为

D. 纲常为主、刑法为辅

5.“学问以格物致知为先,明善诚身为要,凡诗书、尚书等六经文字,孔子与孟子的遗言,都下过工夫”的学者是( )

A. 朱熹

B. 陆九渊

C. 王守仁

D. 李贽

6.马克垚认为:明清之际中国在经济和政治方面出现的新思想是很重要的,如果按照这种思路发展下去,则可以有助于中国走向现代化的目标。下列思想与之对应的有( )

①黄宗羲“工商皆本”

②陆九渊“心即理也”

③顾炎武“以天下之权,寄天下之人”

④王夫之“循天下之公”

A. ②③④

B. ①③④

C. ①②④

D. ①②③

7.下列各项中能体现黄宗羲思想特点的是( )

A. “颠倒千万世之是非”

B. “天下为主,君为客”

C. “经世致用”

D. “天地之化日新”

8.“天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣受命于君,妻受命于夫,诸所受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可。”董仲舒的这一思想主张( )

A. 意在规劝皇帝实行仁政

B. 希望恢复西周的礼乐制度

C. 认为天人是相互感应的

D. 适应加强中央集权的需要

9.《春秋繁露》中写道:“大富则骄,大贫则忧……使富者足以示贵而不至于骄,贫者足以养生而不至于忧,以此为度而调均之,是以财不匮而上下相安,故易治也。”由此,董仲舒提出的治国理念是( )

A. 上下相安利国益民

B. 强制去富以抑其骄

C. 竭力济贫以抚其忧

D. 劫富济贫以均贫富

10.“夫仁政,必自经界(土地的分界)始,……经界既正,分田制禄,可坐而定也。”孟子的这段话认为( )

A. 轻徭薄赋是实施仁政的手段

B. 均贫富是实施仁政的障碍

C. 解决土地问题是实施仁政的前提

D. 贵民轻君是实施仁政的途径

11.荀子不仅彻底否定了天有意志的传统天命论,还把“天”还原给自然,把人还原给社会。这说明荀子( )

A. 清除了儒学中的迷信思想

B. 具有朴素的人文主义思想

C. 接受了法家“人治”主张

D. 完善了儒家“德政”思想

12.《剑桥插图中国史》中有这样的叙述:“汉代儒学的胜利并不排斥其他思想流派。”对此理解正确的是( )

A. 汉代儒学取得独尊地位,异己得到排斥

B. 汉代儒学融合了佛教、道教思想

C. 汉代儒学吸取了阴阳家等流派的思想

D. 儒学在汉代成为正统思想

13.两宋时期是中国传统文化主流思想演变的重要阶段。在这一时期( )

A. 尊道礼佛之风盛行

B. 心学广泛传播

C. 以“理”为核心的新儒学体系形成

D. 出现了批判君主专制的民主思想

14.《子家语·观思》中记载:“汝以民为饿也,何不白于君,发仓廪以赈之?而私以尔食馈之,是汝明君之无惠,而见己之德美矣。”对这段材料理解正确的是( )

①孔子不主张对饥民实施救助 ②孔子将民生问题政治化

③体现了孔子的等级观念 ④能够体现孔子“仁”的思想

A. ②③④

B. ①②③

C. ③④

D. ①④

15.春秋晚期的孔子创立儒家学派,但西汉以前主要是法家受重视,直到汉武帝时董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”后儒家思想才得到统治者的重视,并成为中国封建统治的正统思想。儒家思想能成为封建正统思想的主要原因是( )

A. 改造后的儒家思想吸收了道、法等家的思想

B. 适应了加强封建专制统治的需要

C. 儒家思想提倡实行“仁政”,受到人民的欢迎

D. 儒家思想是中国最主要的思想

16.黄宗羲指出:“……后世之法,藏天下于筐箧者也;利不欲其遗于下,福必欲其敛于上;用一人焉则疑其自私,而又用一人以制其私;行一事焉则虑其可欺,而又设一事以防其欺。天下之人共知其筐箧之所在,吾亦鳃鳃然日唯筐箧之是虞,故其法不得不密。法愈密而天下之乱即生于法之中,所谓非法之法也”。为此,他主张( )

A. “有治法而后有治人”

B. “天下为主,君为客”

C. “必使治天下之具皆出于学校”

D. 以“天下之法”取代“一家之法”

17.《三国志》中记载:“初,亮自表后主曰‘成都有桑八百株,薄田十五顷,子弟衣食,自有余饶。至于臣在外任,无别调度,随身衣食,悉仰于官,不别治生,以长尺寸。若臣死之日,不使内有余帛,外有赢财,以负陛下。’”其中的表白体现出( )

A. 中国古代官员具有勤政廉洁的传统

B. 三国时期的监察制度具体完善

C. “修身齐家”的儒学观念深入人心

D. 西汉确立的社会核心价值观影响深远

18.朱熹在《漳州劝农文》中说:“请诸父老,常为解说,使后生弟子,知所遵守,去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业”。在此,朱熹( )

A. 教诲后生弟子遵从“三纲五常”

B. 告诫乡亲去恶从善以“慎思明辨”

C. 灌输以农兴业思想以存“天理”

D. 劝导百姓遵循一种“理性”的生活秩序

19.“桂可食,故伐之;漆可用,故割之。人皆知有用之用,而莫知无用之用也。”下列与此主张同属于一个思想流派的是( )

A. “不期修古,不法常可”

B. “民之难治,以其上之有为,是以难治”

C. “心外无物,心外无理”

D. “人之性恶,其善者伪也”

20.“故视人之室若其室,谁窃?视人之身若其身,谁贼?……视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?”持此种观点的思想家是( )

A. 孔子

B. 孟子

C. 荀子

D. 墨子

21.《论语·先进》曰:“未能事人,焉能事鬼?”“未知生,焉知死?”《论语·述而》曰:“子不语,怪力乱神。”上述思想蕴含的主张是( )

A. 以民为本

B. 关注民生

C. 人性向善

D. 关注现实

22.下图是宋代学者杨时和游酢向程颐拜师求教的故事。其求教内容最有可能是( )

A. 因果轮回

B. “天理”

C. 修炼养生

D. 致良知

23.有学者认为:孔子主张人在修养成长的过程中,其来自内部的自律和来自外部的他律,应当是相辅相成、辩证统一的关系,其间并无逻辑上的矛盾和不彻底。其中“他律”指的是( )

A. 仁者爱人

B. 君主法治

C. 礼乐规范

D. 三省吾身

24.王阳明主张“内心反省”,克服“私欲”,以“致良知”,其本质意图是( )

A. 克服程朱理学的弊端

B. 挽救封建统治危机

C. 修身养性,崇尚道德

D. 实现儒学的道德化

25.顾炎武说:“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!”该言论旨在( )

A. 维护儒学独尊地位

B. 反对文人参加科举

C. 大力提倡求实学风

D. 强调加强自身修养

二、非选择题

26.“大一统”观念是中国传统文化的主流形态。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。……古之王者……南面而治天下,莫不以教化为大务。立太学以教于国,设庠序以化于邑。——《汉书·董仲舒传》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出当时思想家言论中“天下”的涵义及其共同主张,并回答这种主张形成的社会原因。

(2)根据材料二并结合所学知识指出董仲舒的“大一统”“统”什么?并分析这一主张产生的结果与影响。

27.思想观念和意识形态对于社会变革具有重大影响。阅读以下材料,结合所学知识回答问题。

材料 种种观念,诸如贵族有超凡的天赋,国家就是一个家族,以及厚古薄今等,在春秋晚期及战国时代受到了根本上的修正。君主及统治集团此时虽然仍然被认为有着神性祖先,但少数胆大之士敢于质询:作为大臣或君主什么才更重要,究竟是祖先呢,还是个人能力。换句话说,现在已经到了一个转折点,此前为封闭集团专用的地位开放为大家竞争。

——许倬云《中国古代社会史论:春秋战国时期的社会流动》

依据材料和所学知识,说明春秋战国时期政治观念和社会观念的变化及其对当时社会变革的影响。

28.阅读下列材料,完成下列问题。

材料一 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行宫便殿奏札》

材料二 前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也。中间千余百年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

——李贽《藏书》

材料三 古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也;今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然。曰:“我固为子孙创业也。”其即得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然。曰:“此我产业之花息也。”然则为天下之大害者,君而已矣。

——黄宗羲《原君》

材料四 后之人主,既得天下,唯恐其祚命之不长也,子孙之不能保也,思患于未然以为之法。然其所谓法者,一家之法而非天下之法也。是故秦变封建而为郡县,以郡县得私于我也;汉建庶孽,以其可以藩屏于我也;宋解方镇之权,以方镇之不利于我也;此其法何曾有一毫为天下之心哉,而亦可谓之法乎?

——黄宗羲《置相》

(1)根据材料一、二,指出李贽的观点同朱熹的观点有何不同,并分析原因。

(2)材料三、四中,黄宗羲把批判的矛头分别指向了什么?这是一种什么思想?

(3)材料四中,“秦变封建而为郡县”“汉建庶孽”“宋解方镇之权”分别是指哪些事件?

(4)黄宗羲的思想实质反映了什么样的时代特征?在当时产生了什么影响?

29.阅读下列材料:

材料 子张问仁于孔子。孔子曰:“能行五者于天下,为仁矣。”请问之,曰:“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”

——《论语》

请完成:

(1)据材料,孔子所说的“仁”的主要内容有哪些?孔子强调“仁”的主要目的是什么?

(2)孔子“仁”的思想具有什么现实意义?

30.宋朝的物质文明和精神文明都发展到一个很高的程度。阅读材料,回答问题:

材料一 历史(学)家无从否定理学家增强了以后中国儒生的正直观念和坚决的态度……他们仍无法脱离一种被安排的环境,即一种大而无当的官僚组织治理一个大而无当的农民集团。在这前提之下,他们的主静与主敬……宋朝的哲学家和他们无数的僚友全穿着中国官员之袍服,他们是官僚的教师。

——黄仁宇《中国大历史》

材料二 理学家们为了建立儒家的形上学,他们一方面借鉴佛教和道教在哲学本体论方面的成果,一方面在传统儒学寻找能够用来构筑哲学形上学的因素,传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系终于变成以哲学形上学作基础的哲学理论体系。就此而言,它体现着宋明理学家们融合创造的哲学智慧。

——赵志霞《浅谈宋明理学在儒学发展中的地位》

请回答: 根据材料一、二,概括宋明理学的特点。结合所学知识,分析宋明理学的积极影响。

答案解析

1.【答案】A

【解析】根据题干时间可排除C、D两项;再根据“人类意识的首次觉醒”,可排除B项;结合所学知识可知是百家争鸣时代。

2.【答案】C

【解析】根据材料信息“日用而不知地成了‘常识’”,说明理学已经为普通民众所接受,成为老百姓的生活准则,从而也就体现了宋代理学实现了世俗化、生活化,故C项正确;A,B,D项观点在材料中都不能体现,故A,B,D项错误。

3.【答案】B

【解析】荀子是战国时期儒家思想的代表人物,他在继承孔孟思想的基础上进一步吸取了法家等其他学派的思想,发展了儒家思想。题干中的言论是糅合了儒法思想而提出的,故B能体现出材料的本质内涵。

4.【答案】A

【解析】据材料“官府认为儿子犯了殴打父亲的重罪,要按律处死”和“但董仲舒根据孔子的观点,认为儿子的动机不是打父亲,所以应免罪”可知材料主要涉及法治,并不能说明孝治天下、儒家独尊,故A项错误,符合题意。

5.【答案】A

【解析】材料强调做学问要“格物致知”,也就是要深刻探究万物,以求得真“理”。这是朱熹的主张。

6.【答案】B

【解析】②属于对封建政治制度服务的专制思想,不符合题干中“中国在经济和政治方面出现的新思想是很重要的”。其余选项符合明清时期新的反封建反专制思想的要求。

7.【答案】B

【解析】A项是李贽的观点;C项是顾炎武的观点;D项说明历史是不断向前发展的;B项反映了黄宗羲反对君主专制的思想。

8.【答案】D

【解析】材料反映的是董仲舒新儒学“君权神授”思想,董仲舒的新儒学思想是为了适应汉武帝加强中央集权的需要,故答案为D。A、C材料没有体现,B是孔子的思想。

9.【答案】A

【解析】董仲舒认为“使富者足以示贵而不至于骄,贫者足以养生而不至于忧”,以此为度调节贫富,就可以做到“财不匮而上下相安”,这样就容易统治了。因此,其治国理念是A项。B、C两项表述片面,且不能反映材料主题。D项与材料主题不符。

10.【答案】C

【解析】解题的关键在于理解孟子这句话的意思,即“行仁政,一定要从划分、确定田界开始。田界划分正确了,那么分配井田,制定俸禄标准,就可轻而易举地办妥了”。从材料意思看,孟子主张解决“田界”即土地问题,并没有涉及 “轻徭薄赋”、“均贫富”、“贵民轻君”等问题,故排除A、B、D三项,故选C项。

11.【答案】B

【解析】材料中“否定了天有意志的传统天命论”仅仅是迷信思想的自然方面,无法体现完全清除了迷信,故A项错误;材料中“把天还原给自然,把人还原给社会”表明人从天命的控制下解放,说明以人为中心,故B项正确;法家的“人治”推崇君主专制,与材料中“否定了天有意志的传统天命论”“把人还原给社会”的人与自然关系不符,故C项错误;材料中论述人与自然关系,没有涉及“德政”思想,故D项错误。

12.【答案】C

【解析】汉代儒学是在吸收了道家、法家、阴阳五行家的学说的基础上取得独尊地位的,故符合“汉代儒学的胜利并不排斥其他思想流派”。

13.【答案】C

【解析】两宋时期,儒学通过吸收佛道思想,完成了其思辨化的过程,形成了程朱理学和陆王心学,即以“理”为核心的新儒学体系。

14.【答案】A

【解析】材料主要观点是主张政府组织救济,不主张个人实施救助,孔子的主张一方面体现了“仁”的思想,另一方面孔子将民生问题政治化,担忧个人实施救济会损害到国君的权威,体现了孔子的等级观念,②③④正确,故A项正确。

15.【答案】B

【解析】儒家思想之所以能成为封建社会的统治思想,主要是改造后的儒家思想符合了汉武帝加强专制主义中央集权的需要,成为维护封建专制统治的思想工具,因此被历代封建王朝所推崇。

16.【答案】D

【解析】这段话通俗的意思是:由于专制者以天下为其私产,并且密张法网以守此禁脔,所以原本旨在建立社会秩序和规范的法律文化,其高度发达和强化的结果,反倒是使自身难以逃遁地沦为社会混乱和灾难的渊薮,法律的这种悖论就名之曰“非法之法”,可见黄宗羲反对专制法律体系的“一家之法”,故D项正确;A项强调的是“法”的作用大于“人”的作用,与题干信息不符,故A项错误;“天下为主,君为客”强调的是君主与天下之民之间的关系,与材料信息不符,故B项错误;C项是强调学校的作用,题干信息没有体现,故C项错误。

17.【答案】D

【解析】材料大概意思是讲诸葛亮敢于公开家财以表清白,树立起廉洁自律的标杆,说明诸葛亮深受儒家道德观念影响,西汉确立的社会核心价值观是儒家道德观,故D项正确;材料只能反映出诸葛亮勤政廉洁,不能说明中国古代官员具有勤政廉洁的传统,故A项错误;材料没有体现三国时期的监察制度,是诸葛亮在自我表白,故B项错误;“修身齐家”的儒学观念深入人心说法过于夸大化,故C项错误。

18.【答案】D

【解析】本题具有乡土气息,解题关键在于对“知所遵守,去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业”这段话的理解。A选项“三纲五常”是指“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;仁、义、礼、智、信”,材料没有表达出这个意思;B、C选项都缩小了材料范围,只提到一个方面“去恶从善”、“保守家业”;所以选D。

19.【答案】B

【解析】题目中材料出自《庄子》,是道家学派朴素辩证法的思想,“不期修古,不法常可”是法家的思想,故A项错误;“民之难治,以其上之有为,是以难治”属于道家的思想,故B项正确;“心外无物,心外无理”属于心学的思想,故C项错误;“人之性恶,其善者伪也”是儒家荀子的观点,故D项错误。

20.【答案】D

【解析】结合所学知识可知孔子的思想有“君君、臣臣、父父、子子”,是带有等级差别的关爱别人,与题意中不分老少贵贱平等的关爱思想不符,故A项错误;结合所学知识可知孟子、荀子都是儒家代表人物,二人的思想与孔子类似,都强调有阶级差别的关爱,故B、C项错误;材料来自《墨子》,且反映的是墨子的兼爱思想,故D项正确。

21.【答案】D

【解析】材料的意思是说一个人如果对如何与人相处都不清楚,连现实生活都无法正确对待的话,又如何能够处理与虚幻的鬼神以及死亡的关系,概括地说就是要求人们首先要注重现实,故A、B两项错误,D项正确;人性向善的伦理观在材料中没有反映,故C项错误。

22.【答案】B

【解析】程颐是理学的重要代表人物,杨时和游酢向程颐求教的最有可能是理学方面的知识,故选B项。A项是佛教主张,C项是道家主张,D项是王阳明的思想。

23.【答案】C

【解析】仁者爱人是一种自律,而非他律,故A项错误;君主法治既非自律亦非他律,故B项错误;礼乐规范是他律,故C项正确;三省吾身是自律,故D项错误。

24.【答案】B

【解析】思想是为政治服务的。王阳明作为地主阶级代表人物,其思想本质意图是挽救封建统治危机。

25.【答案】C

【解析】题干的意思是:学习的目的是要“明道”、“救世”,即大丈夫学习的原因,是为了明白事理,为了济世救民,如果只是为了吟诗作赋,玩文字游戏,那就成了所谓的雕虫小技,又有什么用处呢,这说明顾炎武主张经世致用,故C项正确,A、B、D项错误。

26.【答案】(1)周王朝的统治区域(中国);都主张统一。春秋战国持续数百年的战乱,人心思定,渴望统一。

(2)政治统一,思想统一(罢黜百家,独尊儒术)。结束了各派学术思想平等竞争的局面,确立了儒学思想的正统地位,但遏制了学术思想的自由发展;创建太学,使儒学教育官方化、制度化,推动了儒学的传播与发展;儒学地位的上升,对中国传统文化发展影响深远。

【解析】材料一中《墨子》“一同天下”大意是把天下人的思想统一起来。《孟子》(天下)“定于一”大意是天下归于一统。《荀子》“一天下,财万物,长养人民,兼利天下”大意是纠正混乱局势统一天下,管理万物,养育人民,使天下人都得到好处。《韩非子》“一匡天下”大意是使天下归于一统。

27.【答案】观念的变化:贵族并不是天生能力超群;国家包括广大的地域,不仅是血缘家族;古代并不比现在好,应该根据时势进行变法。

影响:促进了贵族制的解体(或世卿世禄制瓦解)和官僚制度的形成;促进了各国变法和中央集权制度的形成。

【解析】春秋战国时期政治观念和社会观念的变化根据材料“诸如贵族有超凡的天赋,国家就是一个家族,以及厚古薄今等”获得。影响从官僚制度以及中央集权制度的形成角度来回答。

28.【答案】(1)不同点:朱熹认为儒家思想是不可改变的;李贽反对以孔子的思想标准为衡量是非的标准。原因:随着封建制度的衰落和商品经济的发展,人们的思想观念发生变化,儒家思想的统治地位受到怀疑。

(2)封建君主专制和封建法制。早期民主思想。

(3)秦朝的郡县制;汉初的封国制;北宋削减节度使权力。

(4)时代特征:商品经济发展,资本主义萌芽产生。影响:具有解放思想(民主启蒙)的作用,对当时的封建专制制度有一定冲击。

【解析】第(1)问李贽和朱熹的观点要结合材料进行概括提炼,其原因主要结合当时的时代背景分析回答。第(2)问结合材料,得出黄宗羲的思想矛头主要指向封建君主专制和封建法制。第(3)问分别结合秦、汉及北宋的相关制度分析回答。第(4)问结合明清时期的时代特征回答。

29.【答案】(1)主要内容:恭、宽、信、敏、惠。主要目的:调节和协调社会人际关系,并促进人自身的发展。

(2)在当今社会,“仁”的思想对我们树立正确的人生观、加强公民道德建设以及促进社会发展等都有积极影响。

【解析】孔子将“仁”分为五种道德规范。恭指为人要庄严自重,宽是宽厚,信指诚实,敏是勤快敏捷,惠指慈惠。这些都有利于调节和协调社会人际关系。关于“仁”的现实意义,主要应该强调它在社会道德建设方面的积极作用。

30.【答案】(1)特点:理学压制人性(思想被束缚);中国理学服务于官僚体制;哲学化(思辨性);伦理道德为核心;佛道化。

影响:有利于稳定社会秩序;有利于塑造中华民族性格。

【解析】第一小问,根据材料一中“无法脱离一种被安排的环境”考虑理学对人性的束缚,据材料一中“他们是官僚的教师”归纳出理学与官僚制度的关系,据材料二中“道德信条式的理论体系终于变成以哲学形上学作基础的哲学理论体系”归纳为思辨化的发展,据材料一“正直观念和坚决的态度”归纳为对伦理道德的倡导与培养,据材料二“借鉴佛教和道教”归纳为融合学习佛道;第二小问,结合所学知识,从思想文化服务于政治统治的角度和其本身领域内的影响着手考虑答案即可。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.西方学者认为,公元前6世纪至公元前3世纪是人类文明的“轴心时代”,“人类意识”首次觉醒,理性思维所创造的精神文化决定着其后诸民族的文化走向。在当时的中国,最具典型意义的现象是( )

A. 诸子并立,百家争鸣

B. 以法为教,焚书坑儒

C. 罢黜百家,独尊儒术

D. 崇儒尚佛,兼收并蓄

2.葛兆光在《中国思想史》中论述理学时说:“思想成为原则,而原则又成为规则,而规则又进入民众生活,当民众在这种规则中生存已久,它就日用而不知地成了‘常识’,任何违背常识的行为都将成为错误甚至罪孽。”材料说明宋代理学( )

A. 主张先有理而后有物

B. 强调“存天理,灭人欲”

C. 实现世俗化、生活化

D. 教诲民众遵循“三纲五常”

3.荀子说:“明礼仪以化之,起法正以治之,重刑法以禁之,使天下皆出于治,合于善也。”上述材料主要说明荀子( )

A. 重视礼仪教化

B. 主张礼法并施

C. 强调严刑峻法

D. 提倡为政以德

4.《春秋决事比》中有一个典型案例:父亲和别人因口角发生斗殴,对方用刀刺父亲,儿子拿棍子相救,结果误伤了父亲。官府认为儿子犯了殴打父亲的重罪,要按律处死。但董仲舒根据孔子的观点,认为儿子的动机不是打父亲,所以应免罪。对材料解读错误的是( )

A. 孝治天下、儒家独尊

B. 原心定罪、以礼入法

C. 德主刑辅、以人为

D. 纲常为主、刑法为辅

5.“学问以格物致知为先,明善诚身为要,凡诗书、尚书等六经文字,孔子与孟子的遗言,都下过工夫”的学者是( )

A. 朱熹

B. 陆九渊

C. 王守仁

D. 李贽

6.马克垚认为:明清之际中国在经济和政治方面出现的新思想是很重要的,如果按照这种思路发展下去,则可以有助于中国走向现代化的目标。下列思想与之对应的有( )

①黄宗羲“工商皆本”

②陆九渊“心即理也”

③顾炎武“以天下之权,寄天下之人”

④王夫之“循天下之公”

A. ②③④

B. ①③④

C. ①②④

D. ①②③

7.下列各项中能体现黄宗羲思想特点的是( )

A. “颠倒千万世之是非”

B. “天下为主,君为客”

C. “经世致用”

D. “天地之化日新”

8.“天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣受命于君,妻受命于夫,诸所受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可。”董仲舒的这一思想主张( )

A. 意在规劝皇帝实行仁政

B. 希望恢复西周的礼乐制度

C. 认为天人是相互感应的

D. 适应加强中央集权的需要

9.《春秋繁露》中写道:“大富则骄,大贫则忧……使富者足以示贵而不至于骄,贫者足以养生而不至于忧,以此为度而调均之,是以财不匮而上下相安,故易治也。”由此,董仲舒提出的治国理念是( )

A. 上下相安利国益民

B. 强制去富以抑其骄

C. 竭力济贫以抚其忧

D. 劫富济贫以均贫富

10.“夫仁政,必自经界(土地的分界)始,……经界既正,分田制禄,可坐而定也。”孟子的这段话认为( )

A. 轻徭薄赋是实施仁政的手段

B. 均贫富是实施仁政的障碍

C. 解决土地问题是实施仁政的前提

D. 贵民轻君是实施仁政的途径

11.荀子不仅彻底否定了天有意志的传统天命论,还把“天”还原给自然,把人还原给社会。这说明荀子( )

A. 清除了儒学中的迷信思想

B. 具有朴素的人文主义思想

C. 接受了法家“人治”主张

D. 完善了儒家“德政”思想

12.《剑桥插图中国史》中有这样的叙述:“汉代儒学的胜利并不排斥其他思想流派。”对此理解正确的是( )

A. 汉代儒学取得独尊地位,异己得到排斥

B. 汉代儒学融合了佛教、道教思想

C. 汉代儒学吸取了阴阳家等流派的思想

D. 儒学在汉代成为正统思想

13.两宋时期是中国传统文化主流思想演变的重要阶段。在这一时期( )

A. 尊道礼佛之风盛行

B. 心学广泛传播

C. 以“理”为核心的新儒学体系形成

D. 出现了批判君主专制的民主思想

14.《子家语·观思》中记载:“汝以民为饿也,何不白于君,发仓廪以赈之?而私以尔食馈之,是汝明君之无惠,而见己之德美矣。”对这段材料理解正确的是( )

①孔子不主张对饥民实施救助 ②孔子将民生问题政治化

③体现了孔子的等级观念 ④能够体现孔子“仁”的思想

A. ②③④

B. ①②③

C. ③④

D. ①④

15.春秋晚期的孔子创立儒家学派,但西汉以前主要是法家受重视,直到汉武帝时董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”后儒家思想才得到统治者的重视,并成为中国封建统治的正统思想。儒家思想能成为封建正统思想的主要原因是( )

A. 改造后的儒家思想吸收了道、法等家的思想

B. 适应了加强封建专制统治的需要

C. 儒家思想提倡实行“仁政”,受到人民的欢迎

D. 儒家思想是中国最主要的思想

16.黄宗羲指出:“……后世之法,藏天下于筐箧者也;利不欲其遗于下,福必欲其敛于上;用一人焉则疑其自私,而又用一人以制其私;行一事焉则虑其可欺,而又设一事以防其欺。天下之人共知其筐箧之所在,吾亦鳃鳃然日唯筐箧之是虞,故其法不得不密。法愈密而天下之乱即生于法之中,所谓非法之法也”。为此,他主张( )

A. “有治法而后有治人”

B. “天下为主,君为客”

C. “必使治天下之具皆出于学校”

D. 以“天下之法”取代“一家之法”

17.《三国志》中记载:“初,亮自表后主曰‘成都有桑八百株,薄田十五顷,子弟衣食,自有余饶。至于臣在外任,无别调度,随身衣食,悉仰于官,不别治生,以长尺寸。若臣死之日,不使内有余帛,外有赢财,以负陛下。’”其中的表白体现出( )

A. 中国古代官员具有勤政廉洁的传统

B. 三国时期的监察制度具体完善

C. “修身齐家”的儒学观念深入人心

D. 西汉确立的社会核心价值观影响深远

18.朱熹在《漳州劝农文》中说:“请诸父老,常为解说,使后生弟子,知所遵守,去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业”。在此,朱熹( )

A. 教诲后生弟子遵从“三纲五常”

B. 告诫乡亲去恶从善以“慎思明辨”

C. 灌输以农兴业思想以存“天理”

D. 劝导百姓遵循一种“理性”的生活秩序

19.“桂可食,故伐之;漆可用,故割之。人皆知有用之用,而莫知无用之用也。”下列与此主张同属于一个思想流派的是( )

A. “不期修古,不法常可”

B. “民之难治,以其上之有为,是以难治”

C. “心外无物,心外无理”

D. “人之性恶,其善者伪也”

20.“故视人之室若其室,谁窃?视人之身若其身,谁贼?……视人家若其家,谁乱?视人国若其国,谁攻?”持此种观点的思想家是( )

A. 孔子

B. 孟子

C. 荀子

D. 墨子

21.《论语·先进》曰:“未能事人,焉能事鬼?”“未知生,焉知死?”《论语·述而》曰:“子不语,怪力乱神。”上述思想蕴含的主张是( )

A. 以民为本

B. 关注民生

C. 人性向善

D. 关注现实

22.下图是宋代学者杨时和游酢向程颐拜师求教的故事。其求教内容最有可能是( )

A. 因果轮回

B. “天理”

C. 修炼养生

D. 致良知

23.有学者认为:孔子主张人在修养成长的过程中,其来自内部的自律和来自外部的他律,应当是相辅相成、辩证统一的关系,其间并无逻辑上的矛盾和不彻底。其中“他律”指的是( )

A. 仁者爱人

B. 君主法治

C. 礼乐规范

D. 三省吾身

24.王阳明主张“内心反省”,克服“私欲”,以“致良知”,其本质意图是( )

A. 克服程朱理学的弊端

B. 挽救封建统治危机

C. 修身养性,崇尚道德

D. 实现儒学的道德化

25.顾炎武说:“君子之为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉!”该言论旨在( )

A. 维护儒学独尊地位

B. 反对文人参加科举

C. 大力提倡求实学风

D. 强调加强自身修养

二、非选择题

26.“大一统”观念是中国传统文化的主流形态。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。……古之王者……南面而治天下,莫不以教化为大务。立太学以教于国,设庠序以化于邑。——《汉书·董仲舒传》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出当时思想家言论中“天下”的涵义及其共同主张,并回答这种主张形成的社会原因。

(2)根据材料二并结合所学知识指出董仲舒的“大一统”“统”什么?并分析这一主张产生的结果与影响。

27.思想观念和意识形态对于社会变革具有重大影响。阅读以下材料,结合所学知识回答问题。

材料 种种观念,诸如贵族有超凡的天赋,国家就是一个家族,以及厚古薄今等,在春秋晚期及战国时代受到了根本上的修正。君主及统治集团此时虽然仍然被认为有着神性祖先,但少数胆大之士敢于质询:作为大臣或君主什么才更重要,究竟是祖先呢,还是个人能力。换句话说,现在已经到了一个转折点,此前为封闭集团专用的地位开放为大家竞争。

——许倬云《中国古代社会史论:春秋战国时期的社会流动》

依据材料和所学知识,说明春秋战国时期政治观念和社会观念的变化及其对当时社会变革的影响。

28.阅读下列材料,完成下列问题。

材料一 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹《行宫便殿奏札》

材料二 前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也。中间千余百年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

——李贽《藏书》

材料三 古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也;今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然。曰:“我固为子孙创业也。”其即得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然。曰:“此我产业之花息也。”然则为天下之大害者,君而已矣。

——黄宗羲《原君》

材料四 后之人主,既得天下,唯恐其祚命之不长也,子孙之不能保也,思患于未然以为之法。然其所谓法者,一家之法而非天下之法也。是故秦变封建而为郡县,以郡县得私于我也;汉建庶孽,以其可以藩屏于我也;宋解方镇之权,以方镇之不利于我也;此其法何曾有一毫为天下之心哉,而亦可谓之法乎?

——黄宗羲《置相》

(1)根据材料一、二,指出李贽的观点同朱熹的观点有何不同,并分析原因。

(2)材料三、四中,黄宗羲把批判的矛头分别指向了什么?这是一种什么思想?

(3)材料四中,“秦变封建而为郡县”“汉建庶孽”“宋解方镇之权”分别是指哪些事件?

(4)黄宗羲的思想实质反映了什么样的时代特征?在当时产生了什么影响?

29.阅读下列材料:

材料 子张问仁于孔子。孔子曰:“能行五者于天下,为仁矣。”请问之,曰:“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”

——《论语》

请完成:

(1)据材料,孔子所说的“仁”的主要内容有哪些?孔子强调“仁”的主要目的是什么?

(2)孔子“仁”的思想具有什么现实意义?

30.宋朝的物质文明和精神文明都发展到一个很高的程度。阅读材料,回答问题:

材料一 历史(学)家无从否定理学家增强了以后中国儒生的正直观念和坚决的态度……他们仍无法脱离一种被安排的环境,即一种大而无当的官僚组织治理一个大而无当的农民集团。在这前提之下,他们的主静与主敬……宋朝的哲学家和他们无数的僚友全穿着中国官员之袍服,他们是官僚的教师。

——黄仁宇《中国大历史》

材料二 理学家们为了建立儒家的形上学,他们一方面借鉴佛教和道教在哲学本体论方面的成果,一方面在传统儒学寻找能够用来构筑哲学形上学的因素,传统儒学经由理学家们的改造,道德信条式的理论体系终于变成以哲学形上学作基础的哲学理论体系。就此而言,它体现着宋明理学家们融合创造的哲学智慧。

——赵志霞《浅谈宋明理学在儒学发展中的地位》

请回答: 根据材料一、二,概括宋明理学的特点。结合所学知识,分析宋明理学的积极影响。

答案解析

1.【答案】A

【解析】根据题干时间可排除C、D两项;再根据“人类意识的首次觉醒”,可排除B项;结合所学知识可知是百家争鸣时代。

2.【答案】C

【解析】根据材料信息“日用而不知地成了‘常识’”,说明理学已经为普通民众所接受,成为老百姓的生活准则,从而也就体现了宋代理学实现了世俗化、生活化,故C项正确;A,B,D项观点在材料中都不能体现,故A,B,D项错误。

3.【答案】B

【解析】荀子是战国时期儒家思想的代表人物,他在继承孔孟思想的基础上进一步吸取了法家等其他学派的思想,发展了儒家思想。题干中的言论是糅合了儒法思想而提出的,故B能体现出材料的本质内涵。

4.【答案】A

【解析】据材料“官府认为儿子犯了殴打父亲的重罪,要按律处死”和“但董仲舒根据孔子的观点,认为儿子的动机不是打父亲,所以应免罪”可知材料主要涉及法治,并不能说明孝治天下、儒家独尊,故A项错误,符合题意。

5.【答案】A

【解析】材料强调做学问要“格物致知”,也就是要深刻探究万物,以求得真“理”。这是朱熹的主张。

6.【答案】B

【解析】②属于对封建政治制度服务的专制思想,不符合题干中“中国在经济和政治方面出现的新思想是很重要的”。其余选项符合明清时期新的反封建反专制思想的要求。

7.【答案】B

【解析】A项是李贽的观点;C项是顾炎武的观点;D项说明历史是不断向前发展的;B项反映了黄宗羲反对君主专制的思想。

8.【答案】D

【解析】材料反映的是董仲舒新儒学“君权神授”思想,董仲舒的新儒学思想是为了适应汉武帝加强中央集权的需要,故答案为D。A、C材料没有体现,B是孔子的思想。

9.【答案】A

【解析】董仲舒认为“使富者足以示贵而不至于骄,贫者足以养生而不至于忧”,以此为度调节贫富,就可以做到“财不匮而上下相安”,这样就容易统治了。因此,其治国理念是A项。B、C两项表述片面,且不能反映材料主题。D项与材料主题不符。

10.【答案】C

【解析】解题的关键在于理解孟子这句话的意思,即“行仁政,一定要从划分、确定田界开始。田界划分正确了,那么分配井田,制定俸禄标准,就可轻而易举地办妥了”。从材料意思看,孟子主张解决“田界”即土地问题,并没有涉及 “轻徭薄赋”、“均贫富”、“贵民轻君”等问题,故排除A、B、D三项,故选C项。

11.【答案】B

【解析】材料中“否定了天有意志的传统天命论”仅仅是迷信思想的自然方面,无法体现完全清除了迷信,故A项错误;材料中“把天还原给自然,把人还原给社会”表明人从天命的控制下解放,说明以人为中心,故B项正确;法家的“人治”推崇君主专制,与材料中“否定了天有意志的传统天命论”“把人还原给社会”的人与自然关系不符,故C项错误;材料中论述人与自然关系,没有涉及“德政”思想,故D项错误。

12.【答案】C

【解析】汉代儒学是在吸收了道家、法家、阴阳五行家的学说的基础上取得独尊地位的,故符合“汉代儒学的胜利并不排斥其他思想流派”。

13.【答案】C

【解析】两宋时期,儒学通过吸收佛道思想,完成了其思辨化的过程,形成了程朱理学和陆王心学,即以“理”为核心的新儒学体系。

14.【答案】A

【解析】材料主要观点是主张政府组织救济,不主张个人实施救助,孔子的主张一方面体现了“仁”的思想,另一方面孔子将民生问题政治化,担忧个人实施救济会损害到国君的权威,体现了孔子的等级观念,②③④正确,故A项正确。

15.【答案】B

【解析】儒家思想之所以能成为封建社会的统治思想,主要是改造后的儒家思想符合了汉武帝加强专制主义中央集权的需要,成为维护封建专制统治的思想工具,因此被历代封建王朝所推崇。

16.【答案】D

【解析】这段话通俗的意思是:由于专制者以天下为其私产,并且密张法网以守此禁脔,所以原本旨在建立社会秩序和规范的法律文化,其高度发达和强化的结果,反倒是使自身难以逃遁地沦为社会混乱和灾难的渊薮,法律的这种悖论就名之曰“非法之法”,可见黄宗羲反对专制法律体系的“一家之法”,故D项正确;A项强调的是“法”的作用大于“人”的作用,与题干信息不符,故A项错误;“天下为主,君为客”强调的是君主与天下之民之间的关系,与材料信息不符,故B项错误;C项是强调学校的作用,题干信息没有体现,故C项错误。

17.【答案】D

【解析】材料大概意思是讲诸葛亮敢于公开家财以表清白,树立起廉洁自律的标杆,说明诸葛亮深受儒家道德观念影响,西汉确立的社会核心价值观是儒家道德观,故D项正确;材料只能反映出诸葛亮勤政廉洁,不能说明中国古代官员具有勤政廉洁的传统,故A项错误;材料没有体现三国时期的监察制度,是诸葛亮在自我表白,故B项错误;“修身齐家”的儒学观念深入人心说法过于夸大化,故C项错误。

18.【答案】D

【解析】本题具有乡土气息,解题关键在于对“知所遵守,去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业”这段话的理解。A选项“三纲五常”是指“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;仁、义、礼、智、信”,材料没有表达出这个意思;B、C选项都缩小了材料范围,只提到一个方面“去恶从善”、“保守家业”;所以选D。

19.【答案】B

【解析】题目中材料出自《庄子》,是道家学派朴素辩证法的思想,“不期修古,不法常可”是法家的思想,故A项错误;“民之难治,以其上之有为,是以难治”属于道家的思想,故B项正确;“心外无物,心外无理”属于心学的思想,故C项错误;“人之性恶,其善者伪也”是儒家荀子的观点,故D项错误。

20.【答案】D

【解析】结合所学知识可知孔子的思想有“君君、臣臣、父父、子子”,是带有等级差别的关爱别人,与题意中不分老少贵贱平等的关爱思想不符,故A项错误;结合所学知识可知孟子、荀子都是儒家代表人物,二人的思想与孔子类似,都强调有阶级差别的关爱,故B、C项错误;材料来自《墨子》,且反映的是墨子的兼爱思想,故D项正确。

21.【答案】D

【解析】材料的意思是说一个人如果对如何与人相处都不清楚,连现实生活都无法正确对待的话,又如何能够处理与虚幻的鬼神以及死亡的关系,概括地说就是要求人们首先要注重现实,故A、B两项错误,D项正确;人性向善的伦理观在材料中没有反映,故C项错误。

22.【答案】B

【解析】程颐是理学的重要代表人物,杨时和游酢向程颐求教的最有可能是理学方面的知识,故选B项。A项是佛教主张,C项是道家主张,D项是王阳明的思想。

23.【答案】C

【解析】仁者爱人是一种自律,而非他律,故A项错误;君主法治既非自律亦非他律,故B项错误;礼乐规范是他律,故C项正确;三省吾身是自律,故D项错误。

24.【答案】B

【解析】思想是为政治服务的。王阳明作为地主阶级代表人物,其思想本质意图是挽救封建统治危机。

25.【答案】C

【解析】题干的意思是:学习的目的是要“明道”、“救世”,即大丈夫学习的原因,是为了明白事理,为了济世救民,如果只是为了吟诗作赋,玩文字游戏,那就成了所谓的雕虫小技,又有什么用处呢,这说明顾炎武主张经世致用,故C项正确,A、B、D项错误。

26.【答案】(1)周王朝的统治区域(中国);都主张统一。春秋战国持续数百年的战乱,人心思定,渴望统一。

(2)政治统一,思想统一(罢黜百家,独尊儒术)。结束了各派学术思想平等竞争的局面,确立了儒学思想的正统地位,但遏制了学术思想的自由发展;创建太学,使儒学教育官方化、制度化,推动了儒学的传播与发展;儒学地位的上升,对中国传统文化发展影响深远。

【解析】材料一中《墨子》“一同天下”大意是把天下人的思想统一起来。《孟子》(天下)“定于一”大意是天下归于一统。《荀子》“一天下,财万物,长养人民,兼利天下”大意是纠正混乱局势统一天下,管理万物,养育人民,使天下人都得到好处。《韩非子》“一匡天下”大意是使天下归于一统。

27.【答案】观念的变化:贵族并不是天生能力超群;国家包括广大的地域,不仅是血缘家族;古代并不比现在好,应该根据时势进行变法。

影响:促进了贵族制的解体(或世卿世禄制瓦解)和官僚制度的形成;促进了各国变法和中央集权制度的形成。

【解析】春秋战国时期政治观念和社会观念的变化根据材料“诸如贵族有超凡的天赋,国家就是一个家族,以及厚古薄今等”获得。影响从官僚制度以及中央集权制度的形成角度来回答。

28.【答案】(1)不同点:朱熹认为儒家思想是不可改变的;李贽反对以孔子的思想标准为衡量是非的标准。原因:随着封建制度的衰落和商品经济的发展,人们的思想观念发生变化,儒家思想的统治地位受到怀疑。

(2)封建君主专制和封建法制。早期民主思想。

(3)秦朝的郡县制;汉初的封国制;北宋削减节度使权力。

(4)时代特征:商品经济发展,资本主义萌芽产生。影响:具有解放思想(民主启蒙)的作用,对当时的封建专制制度有一定冲击。

【解析】第(1)问李贽和朱熹的观点要结合材料进行概括提炼,其原因主要结合当时的时代背景分析回答。第(2)问结合材料,得出黄宗羲的思想矛头主要指向封建君主专制和封建法制。第(3)问分别结合秦、汉及北宋的相关制度分析回答。第(4)问结合明清时期的时代特征回答。

29.【答案】(1)主要内容:恭、宽、信、敏、惠。主要目的:调节和协调社会人际关系,并促进人自身的发展。

(2)在当今社会,“仁”的思想对我们树立正确的人生观、加强公民道德建设以及促进社会发展等都有积极影响。

【解析】孔子将“仁”分为五种道德规范。恭指为人要庄严自重,宽是宽厚,信指诚实,敏是勤快敏捷,惠指慈惠。这些都有利于调节和协调社会人际关系。关于“仁”的现实意义,主要应该强调它在社会道德建设方面的积极作用。

30.【答案】(1)特点:理学压制人性(思想被束缚);中国理学服务于官僚体制;哲学化(思辨性);伦理道德为核心;佛道化。

影响:有利于稳定社会秩序;有利于塑造中华民族性格。

【解析】第一小问,根据材料一中“无法脱离一种被安排的环境”考虑理学对人性的束缚,据材料一中“他们是官僚的教师”归纳出理学与官僚制度的关系,据材料二中“道德信条式的理论体系终于变成以哲学形上学作基础的哲学理论体系”归纳为思辨化的发展,据材料一“正直观念和坚决的态度”归纳为对伦理道德的倡导与培养,据材料二“借鉴佛教和道教”归纳为融合学习佛道;第二小问,结合所学知识,从思想文化服务于政治统治的角度和其本身领域内的影响着手考虑答案即可。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术