2018_2019学年高中语文第二专题号角,为你长鸣《五人墓碑记》教师用书苏教版必修3

文档属性

| 名称 | 2018_2019学年高中语文第二专题号角,为你长鸣《五人墓碑记》教师用书苏教版必修3 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 419.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-10-15 11:44:45 | ||

图片预览

文档简介

五人墓碑记

[预习——夯实基础]

[知识·梳理]

第1步读准字音——千言万语总关音

逆阉( ) 皦皦( ) 敛赀( )

溷藩( ) 逡巡( ) 投缳( )

赠谥( ) 户牖( ) 冏卿( )

【答案】 yān jiǎo zī hùn qūn huán shì yǒu jiǒnɡ

第2步识记通假——奥妙无穷方块字

(1)独五人之皦皦( )

(2)敛赀财以送其行( )

【答案】 (1)“皦皦”通“皎皎”,明亮的样子

(2)“赀”通“资”,钱财

第3步一词多义——看我七十二变

(1)发

(2)徒

(3)视

(4)行

(5)按

(6)被

(7)望

(8)除

(9)于

(10)之

(11)以

(12)其

【答案】 (1)动词,拿出/动词,发动/名词,头发/动词,抒发 (2)名词,指同一类人/副词,空,徒然 (3)动词,比较/动词,看,端详 (4)名词,品行/名词,品行/动词,走,上路 (5)动词,用手压或握/动词,追究,查办/动词,按压 (6)介词,表示被动/动词,遭受,蒙受/动词,同“披”,穿在身上 (7)农历每月的十五日/动词,盼望/动词,遥望,远望/名词,希望 (8)动词,清理,修整/动词,授官/动词,清除,去掉/动词,逝去,过去 (9)介词,被/介词,向/介词,在/介词,对于 (10)助词,取消句子的独立性,不译/定语后置的标志/结构助词,的/音节助词,无实义/动词,往,到 (11)连词,表目的,用来/介词,用/连词,表修饰关系/连词,因为 (12)代词,代指五义士/代词,指自己的/指示代词,那

第4步词类活用——词性变异含义迥

(1)去今之墓而葬焉( )

(2)其疾病而死( )

(3)缇骑按剑而前( )

(4)买五人之头而函之( )

(5)令五人者保其首领,以老于户牖之下( )

(6)安能屈豪杰之流( )

(7)不能容于远近( )

(8)人皆得以隶使之( )

(9)而为之记,亦以明死生之大( )

(10)吾社之行为士先者,为之声义( )

(11)吾社之行为士先者,为之声义( )

(12)众不能堪,抶而仆之( )

(13)是时以大中丞抚吴者为魏之私人( )

(14)激昂大义,蹈死不顾( )

【答案】 (1)名词作动词,筑墓 (2)名词作动词,患病 (3)名词作动词,走上前 (4)名词作动词,用木匣子装,这里是用棺材收殓的意思 (5)形容词作动词,老死 (6)动词使动用法,使屈身,倾倒 (7)形容词作名词,远近的人 (8)名词作状语,像对待奴仆那样 (9)形容词作动词,表明;形容词作名词,重大意义 (10)形容词作名词,先导、表率 (11)名词作动词,伸张 (12)动词的使动用法,使……倒下 (13)名词作动词,抚慰 (14)形容词用如动词,激动振奋

第5步古今异义——词语的昨天和今天

(1)郡之贤士大夫请于当道

古义:_________________________________________________________

今义:路中间。

(2)慷慨得志之徒

古义:_________________________________________________________

今义:大方。

(3)吾社之行为士先者

古义:_________________________________________________________

今义:动作。

(4)以大中丞抚吴者为魏之私人

古义:_________________________________________________________

今义:一般指个人。

(5)吴之民方痛心焉

古义:_________________________________________________________

今义:哀痛。

(6)然五人之当刑也,意气扬扬

古义:_________________________________________________________

今义:意志和气概。

(7)非常之谋难于猝发

古义:_________________________________________________________

今义:副词,表示程度。

(8)保其首领,以老于户牖之下

古义:_________________________________________________________

今义:带头的人。

【答案】 (1)当权者,指当地的行政长官。 (2)意气激昂的。 (3)品行成为。 (4)有权势者的亲属故旧、党羽、心腹。 (5)痛恨。 (6)神情。 (7)非同寻常。 (8)头颅,借指性命。

第5步文言句式——特殊句式多留意

(1)是时以大中丞抚吴者为魏之私人毛一鹭。( )

译文:_________________________________________________________

(2)即今之傫然在墓者也。( )

译文:_________________________________________________________

(3)激于义而死焉者也。( )

译文:_________________________________________________________

(4)或脱身以逃,不能容于远近。( )

译文:_________________________________________________________

(5)断头置城上。( )

译文:_________________________________________________________

(6)郡之贤士大夫请于当道。( )

译文:_________________________________________________________

(7)谁为哀者?( )

译文:_________________________________________________________

(8)缙绅而能不易其志者。( )

译文:_________________________________________________________

【答案】 (1)判断句 当时以大中丞职衔做应天府巡抚的是魏忠贤的党羽毛一鹭。

(2)判断句 就是现在一起埋葬在墓中的这五个人。

(3)被动句 被正义激愤而死在这件事上的。

(4)被动句 有的脱身逃走,不能被远近各地的人收留。

(5)省略句 砍下的头悬挂在城墙上。

(6)状语后置句 本群有声望的士大夫们向当权的人请求。

(7)宾语前置句 在为谁悲痛?

(8)定语后置句 做官的人能够不改变自己的志节的。

[常识·速览]

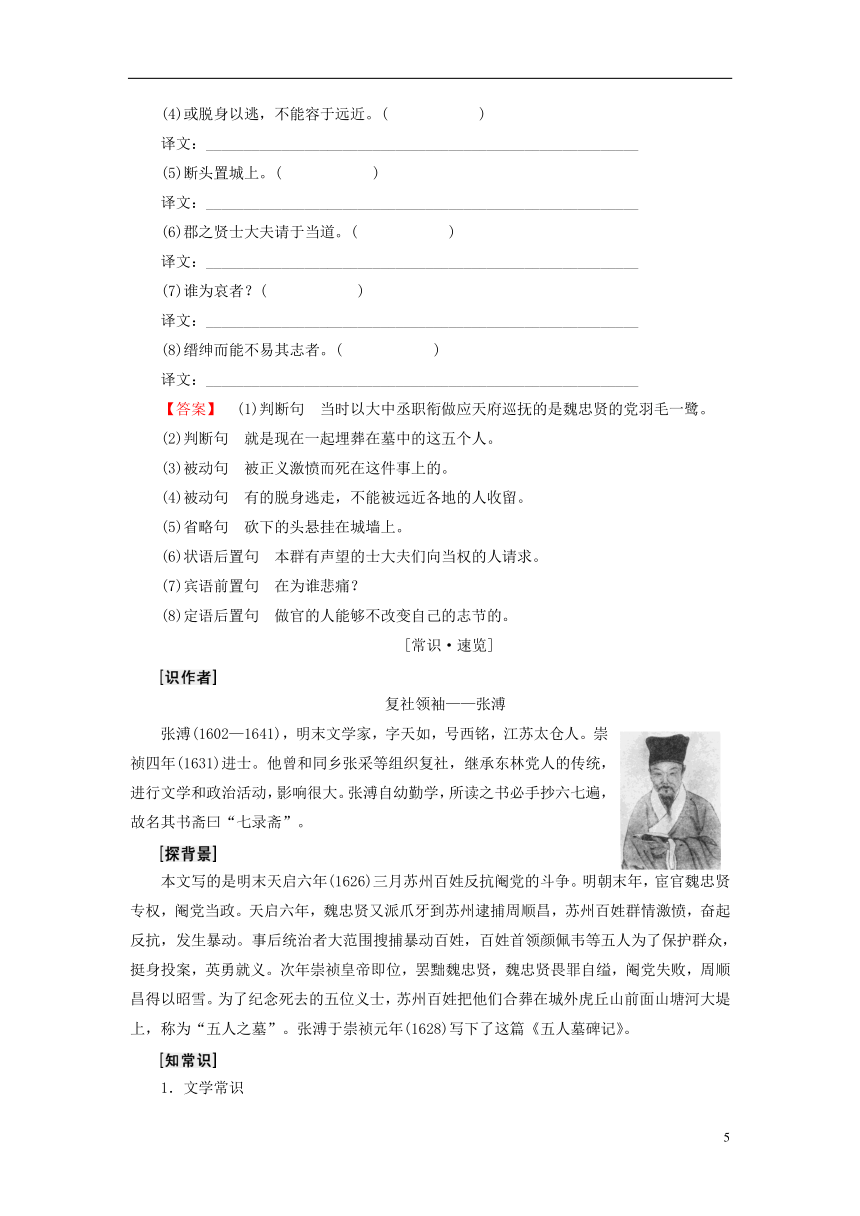

复社领袖——张溥

张溥(1602—1641),明末文学家,字天如,号西铭,江苏太仓人。崇祯四年(1631)进士。他曾和同乡张采等组织复社,继承东林党人的传统,进行文学和政治活动,影响很大。张溥自幼勤学,所读之书必手抄六七遍,故名其书斋曰“七录斋”。

本文写的是明末天启六年(1626)三月苏州百姓反抗阉党的斗争。明朝末年,宦官魏忠贤专权,阉党当政。天启六年,魏忠贤又派爪牙到苏州逮捕周顺昌,苏州百姓群情激愤,奋起反抗,发生暴动。事后统治者大范围搜捕暴动百姓,百姓首领颜佩韦等五人为了保护群众,挺身投案,英勇就义。次年崇祯皇帝即位,罢黜魏忠贤,魏忠贤畏罪自缢,阉党失败,周顺昌得以昭雪。为了纪念死去的五位义士,苏州百姓把他们合葬在城外虎丘山前面山塘河大堤上,称为“五人之墓”。张溥于崇祯元年(1628)写下了这篇《五人墓碑记》。

1.文学常识

碑 记

碑记又称碑志,原是刻在石碑之上,记述死者生前的事迹,评价、歌颂其功德的一种文体。最早的碑记,可追溯到秦朝李斯的泰山、琅琊刻石。从立碑的地点和用途上分,有山川碑、宫室碑、桥道碑、寺庙碑诸称。而专以纪念死者、刻于坟前墓道的碑记称墓碑或墓志。从写法上看,原始的碑记只是叙述。后来的作者,或就所叙之事加以评论,或借题发挥抒写情志,碑记遂演变为一种叙述兼议论的文体。本篇的特点是议论重于叙述。

2.文化常识

古代人称姓名

(1)直称姓名(或名)

①用于自称。例如:庐陵文天祥自序其诗。(《指南录后序》)

②用于所厌恶、所轻视的人。例如:不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后。(《指南录后序》)

③用于做介绍,为人作传。例如:张衡字平子,南阳西鄂人也。(《张衡传》)

④尊者对卑者称名。例如:求,尔何如?(《论语》)

⑤在尊者面前,卑者自称用名。例如:夫子何哂由也?(《论语》)

(2)称字、号、斋名、谥号

这种情况是称呼者出于对被称呼者的礼貌和尊敬。

①称字。例如:东阳马生君则,在太学已二年。(《送东阳马生序》)

②称号。例如:五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。(《五人墓碑记》)

③称谥号。例如:乡先辈左忠毅公视学京畿。(《左忠毅公逸事》)

④称斋名。例如:薄松龄为“聊斋先生”,梁启超为“饮冰室主人”。

(3)称官名、爵名

①称官名。例如:司马青衫,吾不能学太上之忘情也。(《与妻书》)

②称爵名。例如:宁南南下,皖帅欲结欢宁南。(《柳敬亭传》)

(4)称籍贯

例如:今南海之生死未可卜。(“南海”代指康有为。)(《谭嗣同传》)

(5)称郡望

例如:唐代诗人韩愈系河南河阳(今河南孟州)人,自谓郡望昌黎,世人遂称其为“韩昌黎”。

(6)几项兼称

这种情况一般是先称官职,次称籍贯,后称姓名、字号。

例如:四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。(《游褒禅山记》)

(7)以长幼排行称呼

在姓氏后加上行第(或再加名号、官爵)。例如:韩愈的《早春呈水部张十八员外》,张籍为水部员外郎,在兄弟辈中排行十八。

[探究——精研文本]

[整体·感知]

本文记述了周顺昌被捕时苏州市民的抗暴斗争及五人死难的经过,描述了苏州市民的正义行为以及五义士在慷慨就义时的音容笑貌,表现了五人疾恶如仇、视死如归的斗争精神和浩然正气,高度评价了五人之死的重大意义和社会价值,批判了“高爵显位之人”的辱人贱行以及甘心依附阉党的官僚士大夫的卑劣行径,歌颂了五人“激于义而死”的精神和群众斗争的伟大力量,阐述了生死的价值——匹夫之有重于社稷也。

[文脉·梳理]

【答案】 ①激于义而死 ②为之声义 ③慷慨就义

[文本·深读]

■自主探究·

一、阅读课文第1~2段,回答下面的问题。

1.以下六句话分别编为四组,全部体现“旌其所为”的一项是( )

①激于义而死焉者也 ②郡之贤士大夫请于当道

③除逆阉废祠之址以葬之 ④立石于其墓之门

⑤呜呼,亦盛矣哉 ⑥其为时止十有一月尔

A.①②④ B.②③④

C.①③⑤ D.②⑤⑥

B [①概述五位义士死的原因,⑤是作者的赞叹,⑥陈述五位义士死到墓葬的时间。]

2.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章没有像一般的碑记那样介绍墓主的姓氏籍贯,而是首先肯定五人之死是“激于义”,开篇抓住一个“义”字,五人是为义献身的。

B.安葬立石以表彰五位平民的义举,在专制时代是难以想象的,足见五人之死意义重大。

C.第2段从五人的死与葬写起,突出死葬的非同寻常,进而直接抒情,表达对五人的崇敬之情。

D.11个月中,正义与邪恶的较量有了结果,人们目睹了这场斗争的始末,但是对作者来说,这更是一场人生的思考过程。

C [C项,“直接抒情”不正确。文中是通过对比性的议论,突出五人的死非比寻常。]

二、阅读课文第3~4段,回答下面问题。

3.下列各句属于表现苏州市民伸张正义、反抗阉党的一项是( )

①敛赀财以送其(周公)行 ②哭声震动天地

③抶而仆之 ④噪而相逐 ⑤呼中丞之名而詈之

⑥断头置城上,颜色不少变

A.①③④⑤⑥ B.①②③④⑤

C.①②③④⑥ D.②③④⑤⑥

B [⑥是说五人的头被砍下,面色没有一点改变,不属于苏州市民奋起反抗阉党。]

4.下列对第3~4段有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第3段叙述苏州市民抗暴斗争的经过,赞扬五人视死如归的英勇气概。

B.“众不能堪,扶而仆之”,说明阉党的所为激起了群众的公愤,是直接引发冲突的导火线。

C.第4段写五人的从容就义和苏州民众为他们收殓修墓的情况。

D.作者描绘就义时刻的细节,意在突出五人嫉恶如仇的思想品质,表现舍生取义者视死如归的英雄本色,歌颂五人高尚的人格尊严。

B [B项,缇骑按剑而问“谁为哀者”,语气凶横,是直接引发冲突的导火线。]

三、阅读课文第5~7段,回答下面问题。

5.下列各句属于表现五人之死的政治影响和重大意义的一项是( )

①激昂大义,蹈死不顾 ②(对钩党)不敢复有株治

③大阉亦逡巡畏义,非常之谋难于猝发 ④赠谥褒美,显荣于身后 ⑤得以加其土封,列其姓名于大堤之上

⑥匹夫之有重于社稷也

A.②③④⑥ B.①②③⑤

C.③④⑤⑥ D.②③⑤⑥

D [①是说五人被大义所激励,踏上死地而不顾;④说的是周公。]

6.下列对第5~7段有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第5段用类比手法,揭露缙绅的卑鄙无耻,说明五人之死的政治影响。

B.缙绅受诗书之训,“不易其志”本不该是难事,而环视国内,竟然很少有人不易志节。

C.第6段指出“匹夫之有重于社稷也”,高度评价五人之死的重大意义。

D.作者认为,普通百姓的正义行为能对国家政治的变化发展产生重要作用。

A [A项,“类比”错误,这里用的是对比手法。]

■合作探究·

7.《五人墓碑记》的思想内容到底是进步的还是有局限性的?这个问题一直存在很大争议。有意思的是这两种意见的依据恰恰是同一个内容——义。作者对五个人大加赞扬是因为他们“激于义而死”。你是怎样理解的?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 (观点一)本文是进步的。张溥站在反对阉党、支持群众斗争的立场上,歌颂了这五个人面对恶势力时的勇敢精神,赞扬了他们的正义之举,同时看到了群众斗争的巨大力量,反映并歌颂了群众的伟大斗争,这在当时是很可贵的。

(观点二)这个“义”是狭隘的。张溥受封建思想的束缚,看不到明王朝衰颓覆亡的趋势,寄希望于“待圣人之出”以挽既倒之狂澜,这是不切实际的幻想。

(观点三)作者推崇这五个人的义举,却也流露出对“生于编伍之间”“素不闻诗书之训”“人皆得以隶使之”的平民的轻视,这是明显的等级观念。因此,这个“义”字便自然地带有了不公正色彩,所以,张溥的思想是带有时代局限性的。

[迁移——学以致用]

[写法·借鉴]

1.写作特色

巧用对比

本文反复运用正反对比手法来突出五义士牺牲的光荣,写得极为生动有力。首先,把五人的死同富贵之子、慷慨得志之徒的死进行比较,初步揭示五人“激于义而死”的意义。其次,把五人的表现同缙绅的所作所为相比,使读者领会到五人“激于义而死”的意义极为重大。再次,把五人的死同高爵显位抵罪的丑行对比,阐明了人们应有的生死价值观,也更加热烈地颂扬了五人“激于义而死”的献身精神。最后,作者假设五人“老于户牖之下”的情况,更是使人们觉得五人死得其所。

2.写法指导

对比论证的概念、作用及注意事项

(1)概念。对比论证,是把两种事物加以对照、比较后,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法。

(2)作用。“有比较才有鉴别”,两种事物一经对比,就可以分辨出彼此间的差异。把两种矛盾或对立的事物加以对照比较,从正反两方面进行说理,从而揭示事物的本质,使所阐述的事理更加深刻,更有说服力。真与假的对比,可以去伪存真;善与恶的对比,可以抑恶扬善;是与非的对比,可以拨乱反正。因此,运用正反对比论证比单从正面说理,论证更有力,观点更鲜明。

(3)注意事项。运用正反对比论证时,要防止出现两种弊病:

①生硬对比。有些人在使用正反对比的论证方法时只将两件事物照章写上,看不出其可比之处,不知为何而设;有时更是生搬硬套,令人不知所云。

②不加分析。即不注意在比较上下功夫,未能指出其相异之处以证明观点的正确。相比前一种失误,这更是通病。

3.迁移运用

请运用正反对比的手法,为下面的文段添加论证文字,使观点得到论据的支撑。观点:勤能补拙。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【写作示例】 就拿我国明代的张溥来说,他小时候很“笨”,别人读一会儿就能背下来的东西,他往往读几十遍才能背下来。但是,他并没有灰心,每拿到一篇文章,先认真抄一遍,校正好,再大声朗读一遍,然后烧掉,接着再抄。这样,一篇文章往往要抄六七遍。后来,他逐渐变得文思敏捷,出口成章。26岁写下了名扬天下的《五人墓碑记》。

相反,仲永5岁就能赋诗,可谓天赋出众。凭着聪明,他父亲带他四处作诗炫耀。仲永再也不思进取,长大以后,他变得庸庸碌碌,“泯然众人矣”。

[素材·应用]

1.课内素材

天启六年,魏忠贤派缇骑到苏州逮捕东林党人、吏部员外郎周顺昌。周顺昌为官清正,受到人民拥戴,故苏州城乡数万人为周顺昌免遭逮捕而不期群集。当缇骑读诏书时,愤怒的群众大声喧哗,哭声四起。平民颜佩韦率先哭讼周顺昌冤枉,杨念如、沈扬、马杰、周文元等四人亦皆求其疏救,跪乞至午不起。缇骑持械大打出手,引起众怒,众人遂蜂拥而前,攀栏折楣,直前奋击。事后,苏州府出动军队保护缇骑,并连夜将周顺昌解走。城内外平民人人自危,颜佩韦等五人为保护当地群众,挺身而出,自系入狱。临刑时大义凛然,英勇就义。

【应用角度】 “平凡与伟大”“正义”“良知”“勇气”等。

2.精彩应用

历史是一面镜子,它能清楚地照出人间的真与伪,那些为民请命的脊梁永远璀璨地挺立在那里。苏州城里五义士一声高呼,组成浩大的力量,欲挽既倒于风雨飘摇的明朝,虽然最终为小人所害,抱憾而死,但他们高洁的品质永远闪烁在历史的长河之中。

[佳作·领悟]

干干净净的傅雷

①很难想象公元1966年9月2日深夜,是怎样一个古怪的夜晚!也许那夜就像打翻一瓶墨水,整个一张稿纸没有一点洁白的地方;也许那夜狂风大作,雷霆万钧,偌大的上海放不下一张平静的书桌;也许那夜花好月圆,竹影摇窗,与从前的夜未来的夜别无二致。然而就在此晚,午夜已过,凌晨刚至,中国最伟大的翻译家傅雷与夫人朱梅馥携手同肩,双双自缢身亡。

②傅雷夫妇走得干干净净,义无反顾,几乎不留任何痕迹,就像风吹皱一池春水,遂又了无纤痕。傅雷的一生长身玉立,气宇轩昂,就像一棵笔挺的秀竹,宁折不弯。他的夫人雍容静肃,端庄厚憨,柔情似水,就像一根缠绕秀竹的春藤,温存有余。二者珠联璧合,相得益彰,自然放射出人生最瑰丽的光芒。一对恩爱夫妻,如胶似漆,举案齐眉;但真正能够做到携手共赴正义,蹈死不顾,恐怕自古至今也屈指可数。贝多芬有句名言:“为了真理,给个国王都不换!”傅雷做到了,这是一个中国知识分子崇高人格的大写意。

③傅雷走得干干净净,从从容容。傅雷和夫人临走前的9月2日夜,曾给他们的亲人留下一封仅千余字的最后家书。这封遗书是写给傅雷的小舅子朱人秀的。遗书写得笔墨清晰,条分缕析,坦坦荡荡,磊磊落落,至今读来都令人潸然泪下,振聋发聩。从遗书里看到,傅雷的反党罪证无非是一面小镜子和一张褪色的旧画报。小镜子后有蒋介石的头像,画报上登有宋美龄的照片;而这两件东西又都是傅雷的小姨子寄存他家的,并非傅雷本人之物。正像傅雷所言:“我们纵有千万罪行,却从来不曾有过变天思想。”然而作为一介书生,即使竭尽全力呐喊也是微茫的。理智的傅雷清醒地觉察到树欲静而风不止,欲加之罪,何患无辞?他没有向任何人申辩,只在遗书中发出了一个知识分子痛切的自白:“我们也知道搜出的罪证虽然有口难辩,在英明的共产党和伟大的毛主席领导之下的中华人民共和国,绝不至因之而判重刑。只是含冤不白、无法洗刷的日子比坐牢还要难过。何况光是教育出一个叛徒傅聪来,在人民面前已经死有余辜了!更何况像我们这种来自旧社会的渣滓,早应该自动退出历史舞台了!”“士可杀而不可辱”,这是一个多么干净、彻底、从不苟且的傅雷。

④傅雷走得干干净净,清清白白。临走前,他没有忘记托付朱人秀上缴当月55.29元的房租,没有忘记给保姆周菊娣留下一块女表,一个旧挂表,一张600元的存单作为她过渡时期的生活费,并说:“她是劳动人民,一生孤苦,我们不愿她无故受累。”如果说傅雷临走前有什么遗憾的话,恐怕这就是唯一的遗憾,带着深深的同情的遗憾。要送人或该还人的东西,傅雷都如数家珍,一一道来,共13条。最后剩下的53.30元又托付给朱人秀作为他们的丧葬费。至于图书字画听候公家决定。一切均有安排,毫不乱套,就像夫妻两个要出门远行,或到国外看儿子,没有一丝一毫的慌乱和疏忽。一切都处理得井井有条,不动声色,赤条条地来赤条条地去。

⑤傅雷一生脾气暴躁,因而大大小小的折磨在所难免;可是每次都能逢凶化吉,遇难呈祥,这多亏他有一个贤惠善良的妻子。朱梅馥在家书里对傅聪说:“我虽不智,天性懦弱,可是靠了我的耐性,对他无形中或大或小多少有些帮助,这是我觉得可以骄傲的,可以安慰的。我们现在真是终身伴侣,缺一不可的。”正因为“缺一不可”,如今大祸临头、在劫难逃的傅雷,不免要带上爱妻到天国走一遭了;而忠贞不渝的梅馥如影随形,甘愿相濡以沫,爱河饮尽九泉下。这是中国文坛一则多么凄艳寒凉的千古佳话!

【亮点借鉴】

1.学拟题

题目“干干净净的傅雷”具有多重含义:傅雷在政治上是清白的,没有变天思想;傅雷在经济上是清白的,仔细处理好大小财产问题;傅雷的文章是干净的,翻译作品精益求精。

2.学排比

第①段画线的文字运用排比手法渲染了悲凉的环境,表达了作者对傅雷之死的悲痛和不平。

3.学引用

第②段引用贝多芬的名言高度评价了傅雷的高尚品格。

4.学佳句

第⑤段精彩的语句写出了傅雷夫妇爱情的忠贞不渝,读来让人禁不住落泪、叹惋。

[训练——落实提升]

1.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.众不能堪,抶而仆之 抶:笞打,鞭打

B.既而以吴民之乱请于朝,按诛五人 按:按照(法律)

C.素不闻诗书之训 训:教诲,训诫

D.待圣人之出而投缳道路 缳:绳圈,绞索

B [B项,按:追究,查办。]

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

D [A项,①连词,表目的,来;②介词,凭借。B项,①结构助词,的;②助词,用在主谓之间,取消句子独立性。C项,①连词,表修饰;②连词,表转折,但。D项,都是代词,……的人。]

3.下列句子中,加点词语古今意义相同的一项是( )

①郡之贤士大夫请于当道

②以至于永嘉

③令五人者保其首领,以老于户牖之下

④匹夫之有重于社稷也

⑤死而湮没不足道者,亦已众矣

⑥断头置城上,颜色不少变

⑦吴之民方痛心焉

⑧大阉亦逡巡畏义

A.①③⑤ B.④⑤⑧

C.②⑥⑦ D.③④⑤

B [①当道:古义为当权者,指当地的行政长官;今义为路中间。②以至:古义为到达;今义表示在时间、数量、程度、范围上的延伸或用在下半句话的开头,表示由于上文所说的情况程度很深而形成的结果。③首领:古义为头颅,借指性命;今义指某些集团的领导人。④社稷:古今均指代国家。⑤湮没:埋没,多跟抽象名词搭配。⑥颜色:古义为脸色;今义指由物体发射、反射或透过的光波通过视觉产生的印象。⑦痛心:古义为痛恨;今义为极端伤心。⑧逡巡:有所顾忌而徘徊不敢前进。]

4.下列句子中,加点的词语按活用现象分类正确的一项是( )

①去今之墓而葬焉 ②人皆得以隶使之 ③买五人之头而函之 ④安能屈豪杰之流 ⑤亦以明死生之大 ⑥不能容于远近

A.①②/③④/⑤⑥ B.①③/②④⑤/⑥

C.①②/③⑥/④/⑤ D.①③/②/④/⑤/⑥

D [①③名词作动词;②名词作状语;④动词的使动用法;⑤形容词作动词;⑥形容词作名词。]

5.在横线上补写出空缺的句子。

【导学号:51362039】

(1)大阉之乱,______________,四海之大,有几人欤?

(2)佯狂不知所之者,其辱人贱行,视五人之死,______________?

(3)亦以明死生之大,______________。

【答案】 (1)缙绅而能不易其志者 (2)轻重固何如哉

(3)匹夫之有重于社稷也

[预习——夯实基础]

[知识·梳理]

第1步读准字音——千言万语总关音

逆阉( ) 皦皦( ) 敛赀( )

溷藩( ) 逡巡( ) 投缳( )

赠谥( ) 户牖( ) 冏卿( )

【答案】 yān jiǎo zī hùn qūn huán shì yǒu jiǒnɡ

第2步识记通假——奥妙无穷方块字

(1)独五人之皦皦( )

(2)敛赀财以送其行( )

【答案】 (1)“皦皦”通“皎皎”,明亮的样子

(2)“赀”通“资”,钱财

第3步一词多义——看我七十二变

(1)发

(2)徒

(3)视

(4)行

(5)按

(6)被

(7)望

(8)除

(9)于

(10)之

(11)以

(12)其

【答案】 (1)动词,拿出/动词,发动/名词,头发/动词,抒发 (2)名词,指同一类人/副词,空,徒然 (3)动词,比较/动词,看,端详 (4)名词,品行/名词,品行/动词,走,上路 (5)动词,用手压或握/动词,追究,查办/动词,按压 (6)介词,表示被动/动词,遭受,蒙受/动词,同“披”,穿在身上 (7)农历每月的十五日/动词,盼望/动词,遥望,远望/名词,希望 (8)动词,清理,修整/动词,授官/动词,清除,去掉/动词,逝去,过去 (9)介词,被/介词,向/介词,在/介词,对于 (10)助词,取消句子的独立性,不译/定语后置的标志/结构助词,的/音节助词,无实义/动词,往,到 (11)连词,表目的,用来/介词,用/连词,表修饰关系/连词,因为 (12)代词,代指五义士/代词,指自己的/指示代词,那

第4步词类活用——词性变异含义迥

(1)去今之墓而葬焉( )

(2)其疾病而死( )

(3)缇骑按剑而前( )

(4)买五人之头而函之( )

(5)令五人者保其首领,以老于户牖之下( )

(6)安能屈豪杰之流( )

(7)不能容于远近( )

(8)人皆得以隶使之( )

(9)而为之记,亦以明死生之大( )

(10)吾社之行为士先者,为之声义( )

(11)吾社之行为士先者,为之声义( )

(12)众不能堪,抶而仆之( )

(13)是时以大中丞抚吴者为魏之私人( )

(14)激昂大义,蹈死不顾( )

【答案】 (1)名词作动词,筑墓 (2)名词作动词,患病 (3)名词作动词,走上前 (4)名词作动词,用木匣子装,这里是用棺材收殓的意思 (5)形容词作动词,老死 (6)动词使动用法,使屈身,倾倒 (7)形容词作名词,远近的人 (8)名词作状语,像对待奴仆那样 (9)形容词作动词,表明;形容词作名词,重大意义 (10)形容词作名词,先导、表率 (11)名词作动词,伸张 (12)动词的使动用法,使……倒下 (13)名词作动词,抚慰 (14)形容词用如动词,激动振奋

第5步古今异义——词语的昨天和今天

(1)郡之贤士大夫请于当道

古义:_________________________________________________________

今义:路中间。

(2)慷慨得志之徒

古义:_________________________________________________________

今义:大方。

(3)吾社之行为士先者

古义:_________________________________________________________

今义:动作。

(4)以大中丞抚吴者为魏之私人

古义:_________________________________________________________

今义:一般指个人。

(5)吴之民方痛心焉

古义:_________________________________________________________

今义:哀痛。

(6)然五人之当刑也,意气扬扬

古义:_________________________________________________________

今义:意志和气概。

(7)非常之谋难于猝发

古义:_________________________________________________________

今义:副词,表示程度。

(8)保其首领,以老于户牖之下

古义:_________________________________________________________

今义:带头的人。

【答案】 (1)当权者,指当地的行政长官。 (2)意气激昂的。 (3)品行成为。 (4)有权势者的亲属故旧、党羽、心腹。 (5)痛恨。 (6)神情。 (7)非同寻常。 (8)头颅,借指性命。

第5步文言句式——特殊句式多留意

(1)是时以大中丞抚吴者为魏之私人毛一鹭。( )

译文:_________________________________________________________

(2)即今之傫然在墓者也。( )

译文:_________________________________________________________

(3)激于义而死焉者也。( )

译文:_________________________________________________________

(4)或脱身以逃,不能容于远近。( )

译文:_________________________________________________________

(5)断头置城上。( )

译文:_________________________________________________________

(6)郡之贤士大夫请于当道。( )

译文:_________________________________________________________

(7)谁为哀者?( )

译文:_________________________________________________________

(8)缙绅而能不易其志者。( )

译文:_________________________________________________________

【答案】 (1)判断句 当时以大中丞职衔做应天府巡抚的是魏忠贤的党羽毛一鹭。

(2)判断句 就是现在一起埋葬在墓中的这五个人。

(3)被动句 被正义激愤而死在这件事上的。

(4)被动句 有的脱身逃走,不能被远近各地的人收留。

(5)省略句 砍下的头悬挂在城墙上。

(6)状语后置句 本群有声望的士大夫们向当权的人请求。

(7)宾语前置句 在为谁悲痛?

(8)定语后置句 做官的人能够不改变自己的志节的。

[常识·速览]

复社领袖——张溥

张溥(1602—1641),明末文学家,字天如,号西铭,江苏太仓人。崇祯四年(1631)进士。他曾和同乡张采等组织复社,继承东林党人的传统,进行文学和政治活动,影响很大。张溥自幼勤学,所读之书必手抄六七遍,故名其书斋曰“七录斋”。

本文写的是明末天启六年(1626)三月苏州百姓反抗阉党的斗争。明朝末年,宦官魏忠贤专权,阉党当政。天启六年,魏忠贤又派爪牙到苏州逮捕周顺昌,苏州百姓群情激愤,奋起反抗,发生暴动。事后统治者大范围搜捕暴动百姓,百姓首领颜佩韦等五人为了保护群众,挺身投案,英勇就义。次年崇祯皇帝即位,罢黜魏忠贤,魏忠贤畏罪自缢,阉党失败,周顺昌得以昭雪。为了纪念死去的五位义士,苏州百姓把他们合葬在城外虎丘山前面山塘河大堤上,称为“五人之墓”。张溥于崇祯元年(1628)写下了这篇《五人墓碑记》。

1.文学常识

碑 记

碑记又称碑志,原是刻在石碑之上,记述死者生前的事迹,评价、歌颂其功德的一种文体。最早的碑记,可追溯到秦朝李斯的泰山、琅琊刻石。从立碑的地点和用途上分,有山川碑、宫室碑、桥道碑、寺庙碑诸称。而专以纪念死者、刻于坟前墓道的碑记称墓碑或墓志。从写法上看,原始的碑记只是叙述。后来的作者,或就所叙之事加以评论,或借题发挥抒写情志,碑记遂演变为一种叙述兼议论的文体。本篇的特点是议论重于叙述。

2.文化常识

古代人称姓名

(1)直称姓名(或名)

①用于自称。例如:庐陵文天祥自序其诗。(《指南录后序》)

②用于所厌恶、所轻视的人。例如:不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后。(《指南录后序》)

③用于做介绍,为人作传。例如:张衡字平子,南阳西鄂人也。(《张衡传》)

④尊者对卑者称名。例如:求,尔何如?(《论语》)

⑤在尊者面前,卑者自称用名。例如:夫子何哂由也?(《论语》)

(2)称字、号、斋名、谥号

这种情况是称呼者出于对被称呼者的礼貌和尊敬。

①称字。例如:东阳马生君则,在太学已二年。(《送东阳马生序》)

②称号。例如:五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。(《五人墓碑记》)

③称谥号。例如:乡先辈左忠毅公视学京畿。(《左忠毅公逸事》)

④称斋名。例如:薄松龄为“聊斋先生”,梁启超为“饮冰室主人”。

(3)称官名、爵名

①称官名。例如:司马青衫,吾不能学太上之忘情也。(《与妻书》)

②称爵名。例如:宁南南下,皖帅欲结欢宁南。(《柳敬亭传》)

(4)称籍贯

例如:今南海之生死未可卜。(“南海”代指康有为。)(《谭嗣同传》)

(5)称郡望

例如:唐代诗人韩愈系河南河阳(今河南孟州)人,自谓郡望昌黎,世人遂称其为“韩昌黎”。

(6)几项兼称

这种情况一般是先称官职,次称籍贯,后称姓名、字号。

例如:四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。(《游褒禅山记》)

(7)以长幼排行称呼

在姓氏后加上行第(或再加名号、官爵)。例如:韩愈的《早春呈水部张十八员外》,张籍为水部员外郎,在兄弟辈中排行十八。

[探究——精研文本]

[整体·感知]

本文记述了周顺昌被捕时苏州市民的抗暴斗争及五人死难的经过,描述了苏州市民的正义行为以及五义士在慷慨就义时的音容笑貌,表现了五人疾恶如仇、视死如归的斗争精神和浩然正气,高度评价了五人之死的重大意义和社会价值,批判了“高爵显位之人”的辱人贱行以及甘心依附阉党的官僚士大夫的卑劣行径,歌颂了五人“激于义而死”的精神和群众斗争的伟大力量,阐述了生死的价值——匹夫之有重于社稷也。

[文脉·梳理]

【答案】 ①激于义而死 ②为之声义 ③慷慨就义

[文本·深读]

■自主探究·

一、阅读课文第1~2段,回答下面的问题。

1.以下六句话分别编为四组,全部体现“旌其所为”的一项是( )

①激于义而死焉者也 ②郡之贤士大夫请于当道

③除逆阉废祠之址以葬之 ④立石于其墓之门

⑤呜呼,亦盛矣哉 ⑥其为时止十有一月尔

A.①②④ B.②③④

C.①③⑤ D.②⑤⑥

B [①概述五位义士死的原因,⑤是作者的赞叹,⑥陈述五位义士死到墓葬的时间。]

2.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章没有像一般的碑记那样介绍墓主的姓氏籍贯,而是首先肯定五人之死是“激于义”,开篇抓住一个“义”字,五人是为义献身的。

B.安葬立石以表彰五位平民的义举,在专制时代是难以想象的,足见五人之死意义重大。

C.第2段从五人的死与葬写起,突出死葬的非同寻常,进而直接抒情,表达对五人的崇敬之情。

D.11个月中,正义与邪恶的较量有了结果,人们目睹了这场斗争的始末,但是对作者来说,这更是一场人生的思考过程。

C [C项,“直接抒情”不正确。文中是通过对比性的议论,突出五人的死非比寻常。]

二、阅读课文第3~4段,回答下面问题。

3.下列各句属于表现苏州市民伸张正义、反抗阉党的一项是( )

①敛赀财以送其(周公)行 ②哭声震动天地

③抶而仆之 ④噪而相逐 ⑤呼中丞之名而詈之

⑥断头置城上,颜色不少变

A.①③④⑤⑥ B.①②③④⑤

C.①②③④⑥ D.②③④⑤⑥

B [⑥是说五人的头被砍下,面色没有一点改变,不属于苏州市民奋起反抗阉党。]

4.下列对第3~4段有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第3段叙述苏州市民抗暴斗争的经过,赞扬五人视死如归的英勇气概。

B.“众不能堪,扶而仆之”,说明阉党的所为激起了群众的公愤,是直接引发冲突的导火线。

C.第4段写五人的从容就义和苏州民众为他们收殓修墓的情况。

D.作者描绘就义时刻的细节,意在突出五人嫉恶如仇的思想品质,表现舍生取义者视死如归的英雄本色,歌颂五人高尚的人格尊严。

B [B项,缇骑按剑而问“谁为哀者”,语气凶横,是直接引发冲突的导火线。]

三、阅读课文第5~7段,回答下面问题。

5.下列各句属于表现五人之死的政治影响和重大意义的一项是( )

①激昂大义,蹈死不顾 ②(对钩党)不敢复有株治

③大阉亦逡巡畏义,非常之谋难于猝发 ④赠谥褒美,显荣于身后 ⑤得以加其土封,列其姓名于大堤之上

⑥匹夫之有重于社稷也

A.②③④⑥ B.①②③⑤

C.③④⑤⑥ D.②③⑤⑥

D [①是说五人被大义所激励,踏上死地而不顾;④说的是周公。]

6.下列对第5~7段有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第5段用类比手法,揭露缙绅的卑鄙无耻,说明五人之死的政治影响。

B.缙绅受诗书之训,“不易其志”本不该是难事,而环视国内,竟然很少有人不易志节。

C.第6段指出“匹夫之有重于社稷也”,高度评价五人之死的重大意义。

D.作者认为,普通百姓的正义行为能对国家政治的变化发展产生重要作用。

A [A项,“类比”错误,这里用的是对比手法。]

■合作探究·

7.《五人墓碑记》的思想内容到底是进步的还是有局限性的?这个问题一直存在很大争议。有意思的是这两种意见的依据恰恰是同一个内容——义。作者对五个人大加赞扬是因为他们“激于义而死”。你是怎样理解的?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【答案】 (观点一)本文是进步的。张溥站在反对阉党、支持群众斗争的立场上,歌颂了这五个人面对恶势力时的勇敢精神,赞扬了他们的正义之举,同时看到了群众斗争的巨大力量,反映并歌颂了群众的伟大斗争,这在当时是很可贵的。

(观点二)这个“义”是狭隘的。张溥受封建思想的束缚,看不到明王朝衰颓覆亡的趋势,寄希望于“待圣人之出”以挽既倒之狂澜,这是不切实际的幻想。

(观点三)作者推崇这五个人的义举,却也流露出对“生于编伍之间”“素不闻诗书之训”“人皆得以隶使之”的平民的轻视,这是明显的等级观念。因此,这个“义”字便自然地带有了不公正色彩,所以,张溥的思想是带有时代局限性的。

[迁移——学以致用]

[写法·借鉴]

1.写作特色

巧用对比

本文反复运用正反对比手法来突出五义士牺牲的光荣,写得极为生动有力。首先,把五人的死同富贵之子、慷慨得志之徒的死进行比较,初步揭示五人“激于义而死”的意义。其次,把五人的表现同缙绅的所作所为相比,使读者领会到五人“激于义而死”的意义极为重大。再次,把五人的死同高爵显位抵罪的丑行对比,阐明了人们应有的生死价值观,也更加热烈地颂扬了五人“激于义而死”的献身精神。最后,作者假设五人“老于户牖之下”的情况,更是使人们觉得五人死得其所。

2.写法指导

对比论证的概念、作用及注意事项

(1)概念。对比论证,是把两种事物加以对照、比较后,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法。

(2)作用。“有比较才有鉴别”,两种事物一经对比,就可以分辨出彼此间的差异。把两种矛盾或对立的事物加以对照比较,从正反两方面进行说理,从而揭示事物的本质,使所阐述的事理更加深刻,更有说服力。真与假的对比,可以去伪存真;善与恶的对比,可以抑恶扬善;是与非的对比,可以拨乱反正。因此,运用正反对比论证比单从正面说理,论证更有力,观点更鲜明。

(3)注意事项。运用正反对比论证时,要防止出现两种弊病:

①生硬对比。有些人在使用正反对比的论证方法时只将两件事物照章写上,看不出其可比之处,不知为何而设;有时更是生搬硬套,令人不知所云。

②不加分析。即不注意在比较上下功夫,未能指出其相异之处以证明观点的正确。相比前一种失误,这更是通病。

3.迁移运用

请运用正反对比的手法,为下面的文段添加论证文字,使观点得到论据的支撑。观点:勤能补拙。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

【写作示例】 就拿我国明代的张溥来说,他小时候很“笨”,别人读一会儿就能背下来的东西,他往往读几十遍才能背下来。但是,他并没有灰心,每拿到一篇文章,先认真抄一遍,校正好,再大声朗读一遍,然后烧掉,接着再抄。这样,一篇文章往往要抄六七遍。后来,他逐渐变得文思敏捷,出口成章。26岁写下了名扬天下的《五人墓碑记》。

相反,仲永5岁就能赋诗,可谓天赋出众。凭着聪明,他父亲带他四处作诗炫耀。仲永再也不思进取,长大以后,他变得庸庸碌碌,“泯然众人矣”。

[素材·应用]

1.课内素材

天启六年,魏忠贤派缇骑到苏州逮捕东林党人、吏部员外郎周顺昌。周顺昌为官清正,受到人民拥戴,故苏州城乡数万人为周顺昌免遭逮捕而不期群集。当缇骑读诏书时,愤怒的群众大声喧哗,哭声四起。平民颜佩韦率先哭讼周顺昌冤枉,杨念如、沈扬、马杰、周文元等四人亦皆求其疏救,跪乞至午不起。缇骑持械大打出手,引起众怒,众人遂蜂拥而前,攀栏折楣,直前奋击。事后,苏州府出动军队保护缇骑,并连夜将周顺昌解走。城内外平民人人自危,颜佩韦等五人为保护当地群众,挺身而出,自系入狱。临刑时大义凛然,英勇就义。

【应用角度】 “平凡与伟大”“正义”“良知”“勇气”等。

2.精彩应用

历史是一面镜子,它能清楚地照出人间的真与伪,那些为民请命的脊梁永远璀璨地挺立在那里。苏州城里五义士一声高呼,组成浩大的力量,欲挽既倒于风雨飘摇的明朝,虽然最终为小人所害,抱憾而死,但他们高洁的品质永远闪烁在历史的长河之中。

[佳作·领悟]

干干净净的傅雷

①很难想象公元1966年9月2日深夜,是怎样一个古怪的夜晚!也许那夜就像打翻一瓶墨水,整个一张稿纸没有一点洁白的地方;也许那夜狂风大作,雷霆万钧,偌大的上海放不下一张平静的书桌;也许那夜花好月圆,竹影摇窗,与从前的夜未来的夜别无二致。然而就在此晚,午夜已过,凌晨刚至,中国最伟大的翻译家傅雷与夫人朱梅馥携手同肩,双双自缢身亡。

②傅雷夫妇走得干干净净,义无反顾,几乎不留任何痕迹,就像风吹皱一池春水,遂又了无纤痕。傅雷的一生长身玉立,气宇轩昂,就像一棵笔挺的秀竹,宁折不弯。他的夫人雍容静肃,端庄厚憨,柔情似水,就像一根缠绕秀竹的春藤,温存有余。二者珠联璧合,相得益彰,自然放射出人生最瑰丽的光芒。一对恩爱夫妻,如胶似漆,举案齐眉;但真正能够做到携手共赴正义,蹈死不顾,恐怕自古至今也屈指可数。贝多芬有句名言:“为了真理,给个国王都不换!”傅雷做到了,这是一个中国知识分子崇高人格的大写意。

③傅雷走得干干净净,从从容容。傅雷和夫人临走前的9月2日夜,曾给他们的亲人留下一封仅千余字的最后家书。这封遗书是写给傅雷的小舅子朱人秀的。遗书写得笔墨清晰,条分缕析,坦坦荡荡,磊磊落落,至今读来都令人潸然泪下,振聋发聩。从遗书里看到,傅雷的反党罪证无非是一面小镜子和一张褪色的旧画报。小镜子后有蒋介石的头像,画报上登有宋美龄的照片;而这两件东西又都是傅雷的小姨子寄存他家的,并非傅雷本人之物。正像傅雷所言:“我们纵有千万罪行,却从来不曾有过变天思想。”然而作为一介书生,即使竭尽全力呐喊也是微茫的。理智的傅雷清醒地觉察到树欲静而风不止,欲加之罪,何患无辞?他没有向任何人申辩,只在遗书中发出了一个知识分子痛切的自白:“我们也知道搜出的罪证虽然有口难辩,在英明的共产党和伟大的毛主席领导之下的中华人民共和国,绝不至因之而判重刑。只是含冤不白、无法洗刷的日子比坐牢还要难过。何况光是教育出一个叛徒傅聪来,在人民面前已经死有余辜了!更何况像我们这种来自旧社会的渣滓,早应该自动退出历史舞台了!”“士可杀而不可辱”,这是一个多么干净、彻底、从不苟且的傅雷。

④傅雷走得干干净净,清清白白。临走前,他没有忘记托付朱人秀上缴当月55.29元的房租,没有忘记给保姆周菊娣留下一块女表,一个旧挂表,一张600元的存单作为她过渡时期的生活费,并说:“她是劳动人民,一生孤苦,我们不愿她无故受累。”如果说傅雷临走前有什么遗憾的话,恐怕这就是唯一的遗憾,带着深深的同情的遗憾。要送人或该还人的东西,傅雷都如数家珍,一一道来,共13条。最后剩下的53.30元又托付给朱人秀作为他们的丧葬费。至于图书字画听候公家决定。一切均有安排,毫不乱套,就像夫妻两个要出门远行,或到国外看儿子,没有一丝一毫的慌乱和疏忽。一切都处理得井井有条,不动声色,赤条条地来赤条条地去。

⑤傅雷一生脾气暴躁,因而大大小小的折磨在所难免;可是每次都能逢凶化吉,遇难呈祥,这多亏他有一个贤惠善良的妻子。朱梅馥在家书里对傅聪说:“我虽不智,天性懦弱,可是靠了我的耐性,对他无形中或大或小多少有些帮助,这是我觉得可以骄傲的,可以安慰的。我们现在真是终身伴侣,缺一不可的。”正因为“缺一不可”,如今大祸临头、在劫难逃的傅雷,不免要带上爱妻到天国走一遭了;而忠贞不渝的梅馥如影随形,甘愿相濡以沫,爱河饮尽九泉下。这是中国文坛一则多么凄艳寒凉的千古佳话!

【亮点借鉴】

1.学拟题

题目“干干净净的傅雷”具有多重含义:傅雷在政治上是清白的,没有变天思想;傅雷在经济上是清白的,仔细处理好大小财产问题;傅雷的文章是干净的,翻译作品精益求精。

2.学排比

第①段画线的文字运用排比手法渲染了悲凉的环境,表达了作者对傅雷之死的悲痛和不平。

3.学引用

第②段引用贝多芬的名言高度评价了傅雷的高尚品格。

4.学佳句

第⑤段精彩的语句写出了傅雷夫妇爱情的忠贞不渝,读来让人禁不住落泪、叹惋。

[训练——落实提升]

1.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.众不能堪,抶而仆之 抶:笞打,鞭打

B.既而以吴民之乱请于朝,按诛五人 按:按照(法律)

C.素不闻诗书之训 训:教诲,训诫

D.待圣人之出而投缳道路 缳:绳圈,绞索

B [B项,按:追究,查办。]

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

D [A项,①连词,表目的,来;②介词,凭借。B项,①结构助词,的;②助词,用在主谓之间,取消句子独立性。C项,①连词,表修饰;②连词,表转折,但。D项,都是代词,……的人。]

3.下列句子中,加点词语古今意义相同的一项是( )

①郡之贤士大夫请于当道

②以至于永嘉

③令五人者保其首领,以老于户牖之下

④匹夫之有重于社稷也

⑤死而湮没不足道者,亦已众矣

⑥断头置城上,颜色不少变

⑦吴之民方痛心焉

⑧大阉亦逡巡畏义

A.①③⑤ B.④⑤⑧

C.②⑥⑦ D.③④⑤

B [①当道:古义为当权者,指当地的行政长官;今义为路中间。②以至:古义为到达;今义表示在时间、数量、程度、范围上的延伸或用在下半句话的开头,表示由于上文所说的情况程度很深而形成的结果。③首领:古义为头颅,借指性命;今义指某些集团的领导人。④社稷:古今均指代国家。⑤湮没:埋没,多跟抽象名词搭配。⑥颜色:古义为脸色;今义指由物体发射、反射或透过的光波通过视觉产生的印象。⑦痛心:古义为痛恨;今义为极端伤心。⑧逡巡:有所顾忌而徘徊不敢前进。]

4.下列句子中,加点的词语按活用现象分类正确的一项是( )

①去今之墓而葬焉 ②人皆得以隶使之 ③买五人之头而函之 ④安能屈豪杰之流 ⑤亦以明死生之大 ⑥不能容于远近

A.①②/③④/⑤⑥ B.①③/②④⑤/⑥

C.①②/③⑥/④/⑤ D.①③/②/④/⑤/⑥

D [①③名词作动词;②名词作状语;④动词的使动用法;⑤形容词作动词;⑥形容词作名词。]

5.在横线上补写出空缺的句子。

【导学号:51362039】

(1)大阉之乱,______________,四海之大,有几人欤?

(2)佯狂不知所之者,其辱人贱行,视五人之死,______________?

(3)亦以明死生之大,______________。

【答案】 (1)缙绅而能不易其志者 (2)轻重固何如哉

(3)匹夫之有重于社稷也