选修3-3 第七章 第二单元 固体、液体和气体 课时练习

文档属性

| 名称 | 选修3-3 第七章 第二单元 固体、液体和气体 课时练习 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 143.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2010-12-28 08:37:00 | ||

图片预览

文档简介

选考部分 选修3-3 第七章

第二单元 固体、液体和气体

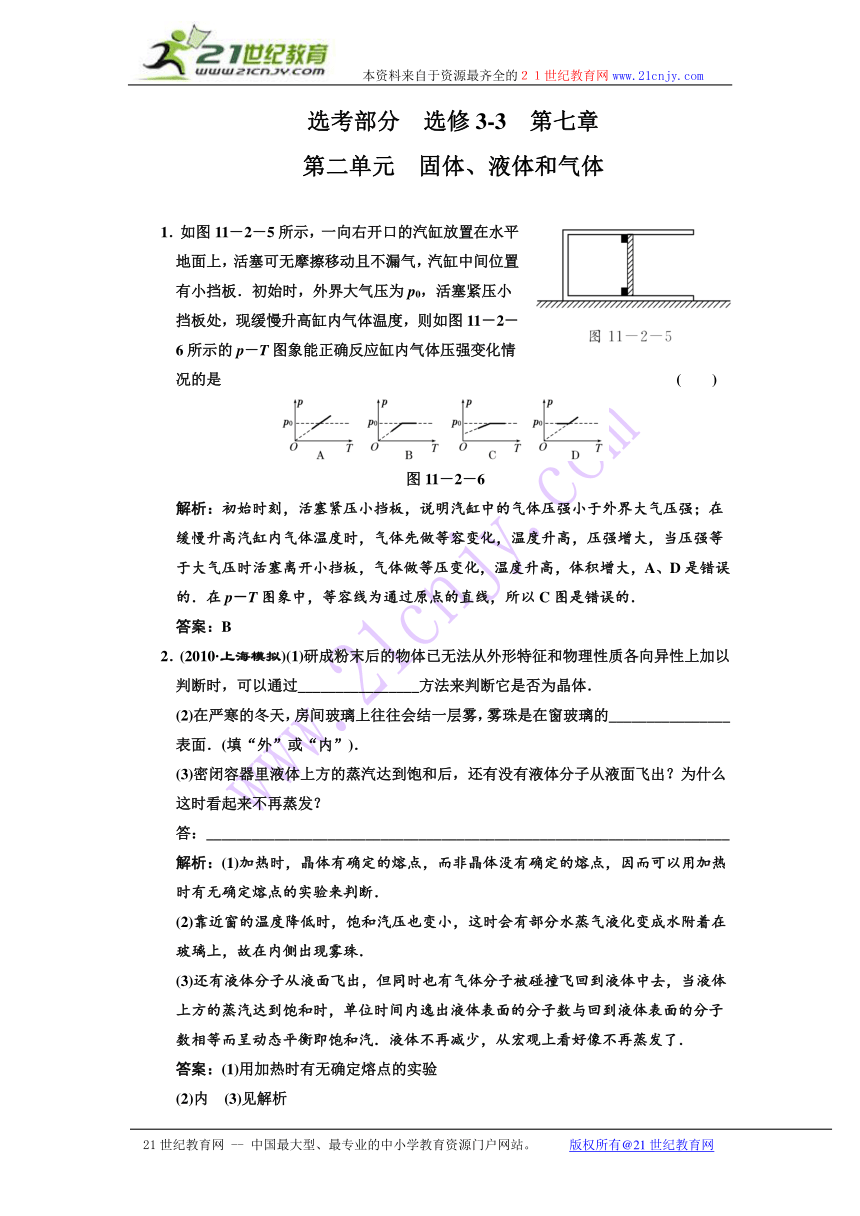

1.如图11-2-5所示,一向右开口的汽缸放置在水平

地面上,活塞可无摩擦移动且不漏气,汽缸中间位置

有小挡板.初始时,外界大气压为p0,活塞紧压小

挡板处,现缓慢升高缸内气体温度,则如图11-2-

6所示的p-T图象能正确反应缸内气体压强变化情

况的是 ( )

图11-2-6

解析:初始时刻,活塞紧压小挡板,说明汽缸中的气体压强小于外界大气压强;在

缓慢升高汽缸内气体温度时,气体先做等容变化,温度升高,压强增大,当压强等

于大气压时活塞离开小挡板,气体做等压变化,温度升高,体积增大,A、D是错误

的.在p-T图象中,等容线为通过原点的直线,所以C图是错误的.

答案:B

2.(2010·上海模拟)(1)研成粉末后的物体已无法从外形特征和物理性质各向异性上加以

判断时,可以通过________________方法来判断它是否为晶体.

(2)在严寒的冬天,房间玻璃上往往会结一层雾,雾珠是在窗玻璃的________________

表面.(填“外”或“内”).

(3)密闭容器里液体上方的蒸汽达到饱和后,还有没有液体分子从液面飞出?为什么

这时看起来不再蒸发?

答:_____________________________________________________________________

解析:(1)加热时,晶体有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点,因而可以用加热

时有无确定熔点的实验来判断.

(2)靠近窗的温度降低时,饱和汽压也变小,这时会有部分水蒸气液化变成水附着在

玻璃上,故在内侧出现雾珠.

(3)还有液体分子从液面飞出,但同时也有气体分子被碰撞飞回到液体中去,当液体

上方的蒸汽达到饱和时,单位时间内逸出液体表面的分子数与回到液体表面的分子

数相等而呈动态平衡即饱和汽.液体不再减少,从宏观上看好像不再蒸发了.

答案:(1)用加热时有无确定熔点的实验

(2)内 (3)见解析

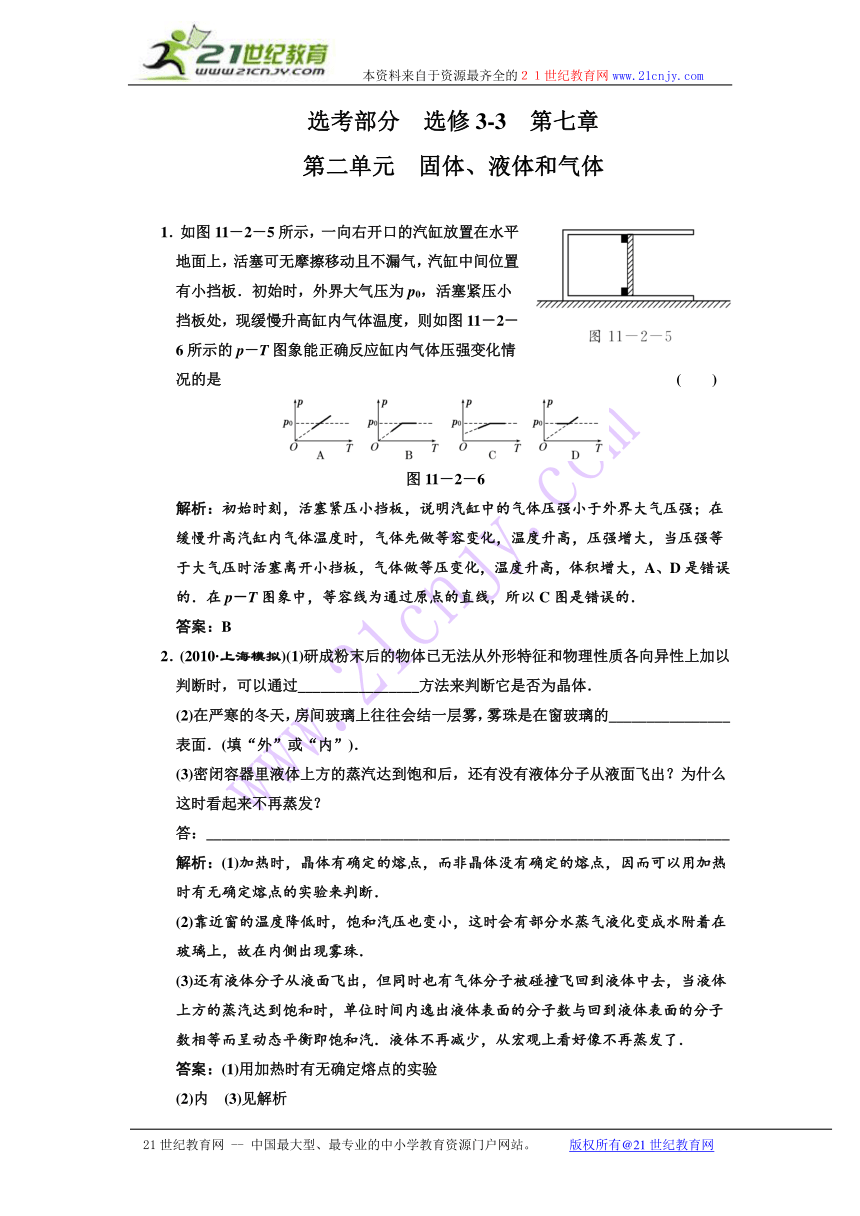

3.(2010·东城模拟)如图11-2-7所示,导热的汽缸固定

在水平地面上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在汽

缸中(状态①),汽缸的内壁光滑.现用水平外力F作用

于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动一段距离(状态②),在

此过程中:

(1)如果环境保持恒温,下列说法正确的是 ( )

A.每个气体分子的速率都不变

B.气体分子平均动能不变

C.水平外力F逐渐变大

D.气体内能减少

E.气体放热

F.气体内能不变,却对外做功,此过程违反热力学第一定律,不可能实现

G.气体是从单一热库吸热,全部用来对外做功,此过程不违反热力学第二定律

(2)如果环境保持恒温,分别用p、V、T表示该理想气体的压强、体积、温度.气体

从状态①变化到状态②,此过程可用图11-2-8中的哪几个图象表示 ( )

图11-2-8

解析:(1)温度不变,分子平均动能不变,分子平均速率不变,由于热运动频繁碰撞,

不是每个分子的速率都不变,B对,A错;由玻意耳定律知体积增大,压强减小,活

塞内、外压强差增大,水平拉力F增大,C对;由温度不变、体积增大知,气体内

能不变,对外做功,由热力学第一定律知,气体一定从外界吸收热量,D、E、F均

错;题中气体虽从单一热库吸热,全部用来对外做功,但必须有外力作用于杆并引

起气体的体积增大,因而引起了其他变化,不违反热力学第二定律,G对.(2)由题

意知,从①到②,温度不变,体积增大,压强减小,所以只有A、D正确.

答案:(1)BCG (2)AD

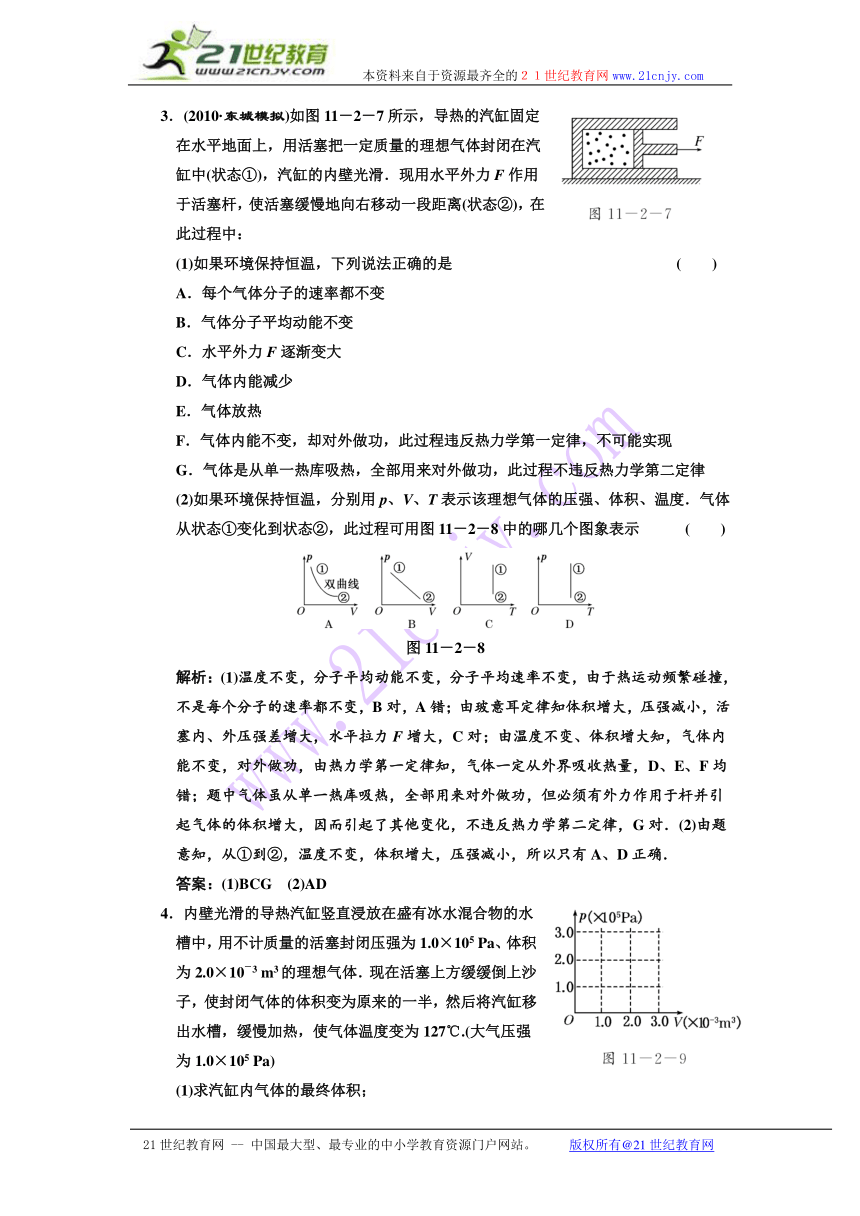

4.内壁光滑的导热汽缸竖直浸放在盛有冰水混合物的水

槽中,用不计质量的活塞封闭压强为1.0×105 Pa、体积

为2.0×10-3 m3的理想气体.现在活塞上方缓缓倒上沙

子,使封闭气体的体积变为原来的一半,然后将汽缸移

出水槽,缓慢加热,使气体温度变为127℃.(大气压强

为1.0×105 Pa)

(1)求汽缸内气体的最终体积;

(2)在图11-2-9所示的p-V图上画出整个过程中汽缸内气体的状态变化.

解析:(1)在活塞上方倒沙的全过程中温度保持不变,即p0V0=p1V1

解得:p1=p0

=×1.0×105 Pa=2.0×105Pa

在缓慢加热到127℃的过程中压强保持不变,则

=

所以V2=V1=×1.0×10-3m3

≈1.47×10-3m3.

(2)如下图所示.

答案:(1)1.47×10-3m3 (2)见解析图

5.(2009·山东高考)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中A→B过

程为等压变化,B→C过程为等容变化.已知VA=0.3 m3,TA=TC=300 K,TB=400

K.

(1)求气体在状态B时的体积.

(2)说明B→C过程压强变化的微观原因.

(3)设A→B过程气体吸收热量为Q1,B→C过程气体放出热量为Q2,比较Q1、Q2

的大小并说明原因.

解析:(1)设气体在状态B时的体积为VB,由盖-吕萨克定律得

=

代入数据得VB=0.4 m3

(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变化(降低),气体分子平均动

能变化(减小),导致气体压强变化(减小).

(3)Q1大于Q2;因为TA=TC,故A→B增加的内能与B→C减少的内能相同,而A→B

过程气体对外做正功,B→C过程气体不做功,由热力学第一定律可知Q1大于Q2.

答案:(1)0.4 m3 (2)见解析 (3)Q1大于Q2,原因见解析

6.某同学在夏天游玩时,看到有一些小昆虫可以在水面上停

留或能跑来跑去而不会沉入水中,尤其是湖水中鱼儿戏

水时吐出小气泡的情景,觉得很美,于是画了一幅鱼儿戏水的图画如图11-2-10

所示.但旁边的同学考虑到上层水温较高和压强较小的情况,认为他的画有不符合

物理规律之处,请根据你所掌握的物理知识指出正确的画法(用简单的文字表述,不

要画图),并指出这样画的物理依据.

(1)正确的画法应为:__________________________.

(2)物理学依据:____________________________.

(3)试分析小昆虫在水面上不会沉入水中的原因_____________________________.

解析:(1)正确的画法应为:上面的气泡体积比下面的气泡体积要大.

(2)物理学依据:由理想气体状态方程得V2=V1.

因为p1>p2,T2>T1,所以V2>V1.

(3)由于水的表面张力作用,当昆虫在水面上时,水的表面向下凹,像张紧的橡皮膜,

小昆虫受到向上的弹力与重力平衡,所以昆虫可以在水面上停留或能跑来跑去而不

会沉入水中.

答案:见解析

7.(2009·上海高考)如图11-2-11所示,粗细均匀的弯曲玻璃管A、

B两端开口.管内有一段水银柱,右管内气柱长为39 cm,中管

内水银面与管口A之间气柱长为40 cm.先将B端封闭,再将左

管竖直插入水银槽,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银面

比中管内水银面高2 cm.求:

(1)稳定后右管内的气体压强p;

(2)左管A端插入水银槽的深度h.(大气压强p0=76 cmHg)

解析:(1)设均匀玻璃管的横截面积为S,插入水银槽后对右管内

气体,由玻意耳定律得:

p0l0S=p(l0-Δh/2)S,

所以p=78 cmHg.

(2)插入水银槽后左管内气体压强:

p′=p+ρgΔh=80 cmHg,

左管内、外水银面高度差h1==4 cm,

对中、左管内气体有p0lS=p′l′S,

得l′=38 cm,

左管插入水银槽深度

h=l+Δh/2-l′+h1=7 cm.

答案:(1)78 cmHg (2)7 cm

8.有人设计了一种测温装置,其结构如图11-2-12所示.玻璃

泡A内封有一定量气体,与管A相连的B管插在水银槽中,

管内水银面的高度x即可反映泡内气体的温度,即环境温度,

并可由B管上的刻度直接读出.设B管的体积与A泡的体积

相比可略去不计.

(1)B管刻度线是在1标准大气压下制作的(1标准大气压相当于

76 cm水银柱的压强).已知当温度t=27℃时的刻度线在x=

16 cm处,问t=0℃的刻度线在x为多少厘米处?

(2)若大气压已变为相当于75 cm水银柱的压强,利用该测温装置测量温度时所得读

数仍为27℃,问此时实际温度为多少?

解析:(1)A中气体为等容过程,有p=p1

把p1=76-16=60 (cmHg),

T1=273+27=300 (K),

T=273 K代入上式得:

p=×60 cmHg=54.6 cmHg

x=(76-54.6) cm=21.4 cm

(2)此时A泡内气体压强为

p′=p0′-x=75-16=59 (cmHg)

而体积未变,由查理定律:

T′=T1=×300 K=295 K=22℃.

答案:(1)21.4 cm (2)22℃

9.如图11-2-13所示,一圆柱形容器竖直放置,通过活塞

封闭着摄氏温度为t的理想气体.活塞的质量为m,横截

面积为S,与容器底部相距h.现通过电热丝给气体加热一

段时间,结果活塞缓慢上升了h,若这段时间内气体吸收

的热量为Q,已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计

器壁向外散失的热量及活塞与器壁间的摩擦,求:

(1)气体的压强;

(2)这段时间内气体的内能增加了多少?

(3)这段时间内气体的温度升高了多少?

解析:(1)p=p0+

(2)气体对外做功为

W=pSh=(p0+)Sh=(p0S+mg)h

由热力学第一定律得:

ΔU=Q-W=Q-(p0S+mg)h

(3)由盖-吕萨克定律得:=

=

解得:t′=273+2t

Δt=t′-t=273+t.

答案:见解析

第二单元 固体、液体和气体

1.如图11-2-5所示,一向右开口的汽缸放置在水平

地面上,活塞可无摩擦移动且不漏气,汽缸中间位置

有小挡板.初始时,外界大气压为p0,活塞紧压小

挡板处,现缓慢升高缸内气体温度,则如图11-2-

6所示的p-T图象能正确反应缸内气体压强变化情

况的是 ( )

图11-2-6

解析:初始时刻,活塞紧压小挡板,说明汽缸中的气体压强小于外界大气压强;在

缓慢升高汽缸内气体温度时,气体先做等容变化,温度升高,压强增大,当压强等

于大气压时活塞离开小挡板,气体做等压变化,温度升高,体积增大,A、D是错误

的.在p-T图象中,等容线为通过原点的直线,所以C图是错误的.

答案:B

2.(2010·上海模拟)(1)研成粉末后的物体已无法从外形特征和物理性质各向异性上加以

判断时,可以通过________________方法来判断它是否为晶体.

(2)在严寒的冬天,房间玻璃上往往会结一层雾,雾珠是在窗玻璃的________________

表面.(填“外”或“内”).

(3)密闭容器里液体上方的蒸汽达到饱和后,还有没有液体分子从液面飞出?为什么

这时看起来不再蒸发?

答:_____________________________________________________________________

解析:(1)加热时,晶体有确定的熔点,而非晶体没有确定的熔点,因而可以用加热

时有无确定熔点的实验来判断.

(2)靠近窗的温度降低时,饱和汽压也变小,这时会有部分水蒸气液化变成水附着在

玻璃上,故在内侧出现雾珠.

(3)还有液体分子从液面飞出,但同时也有气体分子被碰撞飞回到液体中去,当液体

上方的蒸汽达到饱和时,单位时间内逸出液体表面的分子数与回到液体表面的分子

数相等而呈动态平衡即饱和汽.液体不再减少,从宏观上看好像不再蒸发了.

答案:(1)用加热时有无确定熔点的实验

(2)内 (3)见解析

3.(2010·东城模拟)如图11-2-7所示,导热的汽缸固定

在水平地面上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在汽

缸中(状态①),汽缸的内壁光滑.现用水平外力F作用

于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动一段距离(状态②),在

此过程中:

(1)如果环境保持恒温,下列说法正确的是 ( )

A.每个气体分子的速率都不变

B.气体分子平均动能不变

C.水平外力F逐渐变大

D.气体内能减少

E.气体放热

F.气体内能不变,却对外做功,此过程违反热力学第一定律,不可能实现

G.气体是从单一热库吸热,全部用来对外做功,此过程不违反热力学第二定律

(2)如果环境保持恒温,分别用p、V、T表示该理想气体的压强、体积、温度.气体

从状态①变化到状态②,此过程可用图11-2-8中的哪几个图象表示 ( )

图11-2-8

解析:(1)温度不变,分子平均动能不变,分子平均速率不变,由于热运动频繁碰撞,

不是每个分子的速率都不变,B对,A错;由玻意耳定律知体积增大,压强减小,活

塞内、外压强差增大,水平拉力F增大,C对;由温度不变、体积增大知,气体内

能不变,对外做功,由热力学第一定律知,气体一定从外界吸收热量,D、E、F均

错;题中气体虽从单一热库吸热,全部用来对外做功,但必须有外力作用于杆并引

起气体的体积增大,因而引起了其他变化,不违反热力学第二定律,G对.(2)由题

意知,从①到②,温度不变,体积增大,压强减小,所以只有A、D正确.

答案:(1)BCG (2)AD

4.内壁光滑的导热汽缸竖直浸放在盛有冰水混合物的水

槽中,用不计质量的活塞封闭压强为1.0×105 Pa、体积

为2.0×10-3 m3的理想气体.现在活塞上方缓缓倒上沙

子,使封闭气体的体积变为原来的一半,然后将汽缸移

出水槽,缓慢加热,使气体温度变为127℃.(大气压强

为1.0×105 Pa)

(1)求汽缸内气体的最终体积;

(2)在图11-2-9所示的p-V图上画出整个过程中汽缸内气体的状态变化.

解析:(1)在活塞上方倒沙的全过程中温度保持不变,即p0V0=p1V1

解得:p1=p0

=×1.0×105 Pa=2.0×105Pa

在缓慢加热到127℃的过程中压强保持不变,则

=

所以V2=V1=×1.0×10-3m3

≈1.47×10-3m3.

(2)如下图所示.

答案:(1)1.47×10-3m3 (2)见解析图

5.(2009·山东高考)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中A→B过

程为等压变化,B→C过程为等容变化.已知VA=0.3 m3,TA=TC=300 K,TB=400

K.

(1)求气体在状态B时的体积.

(2)说明B→C过程压强变化的微观原因.

(3)设A→B过程气体吸收热量为Q1,B→C过程气体放出热量为Q2,比较Q1、Q2

的大小并说明原因.

解析:(1)设气体在状态B时的体积为VB,由盖-吕萨克定律得

=

代入数据得VB=0.4 m3

(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变化(降低),气体分子平均动

能变化(减小),导致气体压强变化(减小).

(3)Q1大于Q2;因为TA=TC,故A→B增加的内能与B→C减少的内能相同,而A→B

过程气体对外做正功,B→C过程气体不做功,由热力学第一定律可知Q1大于Q2.

答案:(1)0.4 m3 (2)见解析 (3)Q1大于Q2,原因见解析

6.某同学在夏天游玩时,看到有一些小昆虫可以在水面上停

留或能跑来跑去而不会沉入水中,尤其是湖水中鱼儿戏

水时吐出小气泡的情景,觉得很美,于是画了一幅鱼儿戏水的图画如图11-2-10

所示.但旁边的同学考虑到上层水温较高和压强较小的情况,认为他的画有不符合

物理规律之处,请根据你所掌握的物理知识指出正确的画法(用简单的文字表述,不

要画图),并指出这样画的物理依据.

(1)正确的画法应为:__________________________.

(2)物理学依据:____________________________.

(3)试分析小昆虫在水面上不会沉入水中的原因_____________________________.

解析:(1)正确的画法应为:上面的气泡体积比下面的气泡体积要大.

(2)物理学依据:由理想气体状态方程得V2=V1.

因为p1>p2,T2>T1,所以V2>V1.

(3)由于水的表面张力作用,当昆虫在水面上时,水的表面向下凹,像张紧的橡皮膜,

小昆虫受到向上的弹力与重力平衡,所以昆虫可以在水面上停留或能跑来跑去而不

会沉入水中.

答案:见解析

7.(2009·上海高考)如图11-2-11所示,粗细均匀的弯曲玻璃管A、

B两端开口.管内有一段水银柱,右管内气柱长为39 cm,中管

内水银面与管口A之间气柱长为40 cm.先将B端封闭,再将左

管竖直插入水银槽,设整个过程温度不变,稳定后右管内水银面

比中管内水银面高2 cm.求:

(1)稳定后右管内的气体压强p;

(2)左管A端插入水银槽的深度h.(大气压强p0=76 cmHg)

解析:(1)设均匀玻璃管的横截面积为S,插入水银槽后对右管内

气体,由玻意耳定律得:

p0l0S=p(l0-Δh/2)S,

所以p=78 cmHg.

(2)插入水银槽后左管内气体压强:

p′=p+ρgΔh=80 cmHg,

左管内、外水银面高度差h1==4 cm,

对中、左管内气体有p0lS=p′l′S,

得l′=38 cm,

左管插入水银槽深度

h=l+Δh/2-l′+h1=7 cm.

答案:(1)78 cmHg (2)7 cm

8.有人设计了一种测温装置,其结构如图11-2-12所示.玻璃

泡A内封有一定量气体,与管A相连的B管插在水银槽中,

管内水银面的高度x即可反映泡内气体的温度,即环境温度,

并可由B管上的刻度直接读出.设B管的体积与A泡的体积

相比可略去不计.

(1)B管刻度线是在1标准大气压下制作的(1标准大气压相当于

76 cm水银柱的压强).已知当温度t=27℃时的刻度线在x=

16 cm处,问t=0℃的刻度线在x为多少厘米处?

(2)若大气压已变为相当于75 cm水银柱的压强,利用该测温装置测量温度时所得读

数仍为27℃,问此时实际温度为多少?

解析:(1)A中气体为等容过程,有p=p1

把p1=76-16=60 (cmHg),

T1=273+27=300 (K),

T=273 K代入上式得:

p=×60 cmHg=54.6 cmHg

x=(76-54.6) cm=21.4 cm

(2)此时A泡内气体压强为

p′=p0′-x=75-16=59 (cmHg)

而体积未变,由查理定律:

T′=T1=×300 K=295 K=22℃.

答案:(1)21.4 cm (2)22℃

9.如图11-2-13所示,一圆柱形容器竖直放置,通过活塞

封闭着摄氏温度为t的理想气体.活塞的质量为m,横截

面积为S,与容器底部相距h.现通过电热丝给气体加热一

段时间,结果活塞缓慢上升了h,若这段时间内气体吸收

的热量为Q,已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计

器壁向外散失的热量及活塞与器壁间的摩擦,求:

(1)气体的压强;

(2)这段时间内气体的内能增加了多少?

(3)这段时间内气体的温度升高了多少?

解析:(1)p=p0+

(2)气体对外做功为

W=pSh=(p0+)Sh=(p0S+mg)h

由热力学第一定律得:

ΔU=Q-W=Q-(p0S+mg)h

(3)由盖-吕萨克定律得:=

=

解得:t′=273+2t

Δt=t′-t=273+t.

答案:见解析