人教版高中历史必修三第七单元《 现代中国的科技文学和教育》单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修三第七单元《 现代中国的科技文学和教育》单元测试题(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 180.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-10-18 14:43:41 | ||

图片预览

文档简介

第七单元《 现代中国的科技文学和教育》单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.下列关于1949年第一次全国教育工作会议的表述不正确的是( )

A. 以老解放区新教育经验为基础

B. 吸收旧教育有用经验

C. 借助美国经验

D. 使教育改变为沿着社会主义方向前进的新中国的人民教育

2.《江门日报》曾刊载“墨顽童”钟志明的题为“袁隆平的梦”的漫画,表达了人们对袁隆平的喜爱。袁隆平备受人们喜爱主要是因为他( )

A. 使人类实现了“丰衣足食”的梦想

B. 解决了人类的生存问题

C. 推动了世界人口的增长

D. 为人类的生存和发展作出了突出贡献

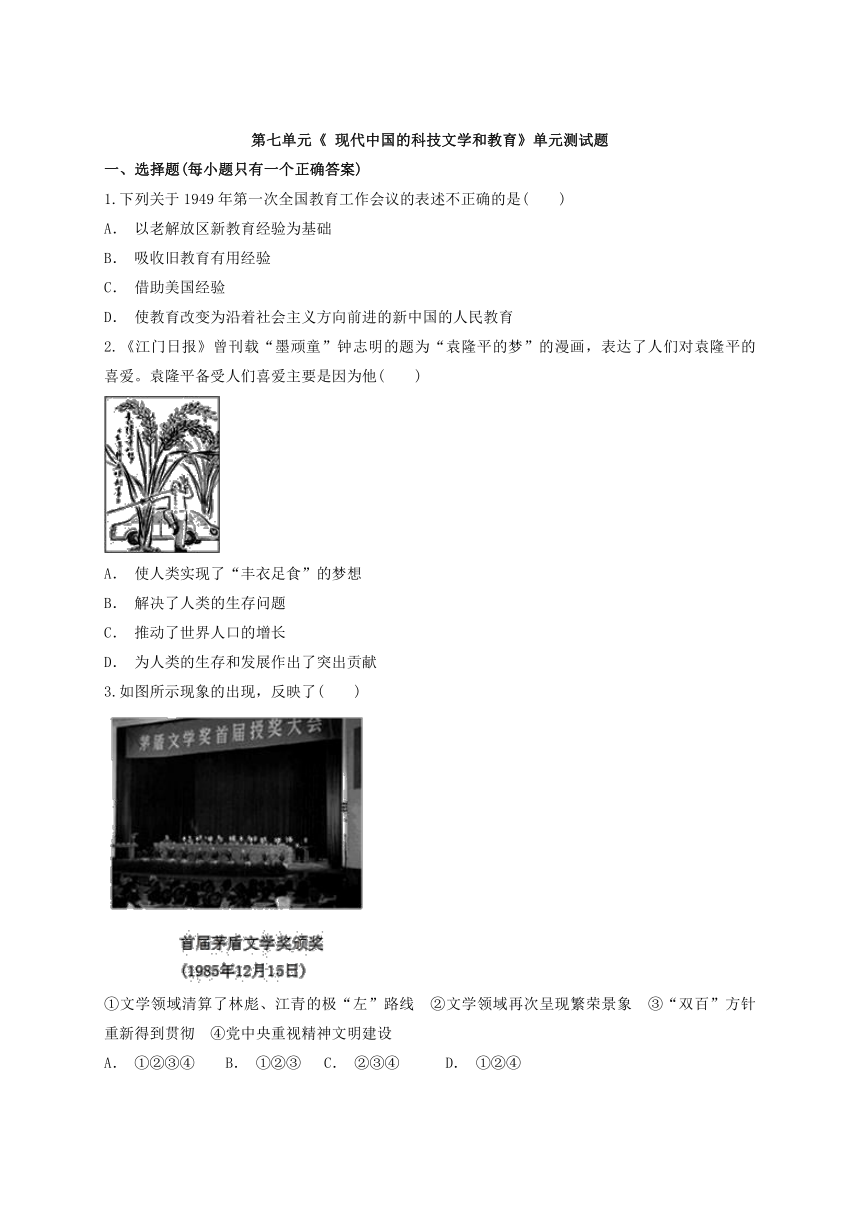

3.如图所示现象的出现,反映了( )

①文学领域清算了林彪、江青的极“左”路线 ②文学领域再次呈现繁荣景象 ③“双百”方针重新得到贯彻 ④党中央重视精神文明建设

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

4.20世纪90年代,我国秦山核电站和大亚湾核电站相继投入商业运行。这表明我国核工业的发展方向是( )

A. 打破超级大国核垄断

B. 提高军事战斗力

C. 和平利用核能

D. 成为核武器强国

5.1956年,党和政府提出了“百花齐放、百家争鸣”和“长期共存、互相监督”两个“八字方针”。它们的相同点是( )

A. 调动一切积极因素进行社会主义建设

B. 直接促进我国科技与文艺领域的繁荣

C. 促进和完善了社会主义民主法制建设

D. 推动了国民经济调整任务的顺利完成

6.关于1956年“百花齐放,百家争鸣”方针的提出,下列说法不符合史实的是( )

A. 确保了学术文化事业此后十多年的繁荣

B. 吸取了我国历史上学术、文化发展的经验

C. 纠正了科学文化领域存在的教条主义倾向

D. 总结了中国共产党领导科学文化事业的教训

7.从地面迈向天空,继而迈向深空,迈向另外一个天体,我们可以离开自己栖息的摇篮,奔向原本陌生的宇宙空间,这是科学的力量、进步的阶梯、文明的标尺。中国开始进入航天时代的标志是( )

A. 第一颗原子弹试爆成功

B. 中近程导弹试验成功

C. “东方红一号”的发射成功

D. 神舟五号载人航天成功

8.对下图所示“文革”时期两部戏曲作品的认识正确的是( )

①前者是昆曲,后者是样板戏

②都是“双百”方针贯彻下的产物

③反映出文艺园地百花齐放

A. ①②正确,③错误

B. ①正确,②③错误

C. ①③正确,②错误

D. ②③正确,①错误

9.1956年,为调动知识分子的积极性,促进文学艺术和科学技术领域的繁荣,中国共产党提出的方针是( )

A. “长期共存,互相监督”

B. “另起炉灶”

C. “科学技术是第一生产力”

D. “百花齐放,百家争鸣”

10.我国古代嫦娥奔月的传说、敦煌莫高窟的飞天壁画、孙悟空的腾云驾雾,都表达了古代人们探索宇宙苍穹的愿望。我国实现飞天梦想,中国人开始实地考察宇宙苍穹的伟大壮举是( )

A. “东方红一号”卫星的发射成功

B. 第一颗原子弹试爆成功

C. “神舟5号”载人飞船的发射成功

D. 第一颗氢弹试爆成功

11.“百家争鸣”现象走过了春秋时代的繁荣,接下来经历2000多年的沉寂,到1956年的昙花一现,再到改革开放以来的再度繁荣。下列说法错误的是( )

A. 思想文化现象与政治政策息息相关

B. 领导者的素质高低决定社会文化繁荣的程度

C. 社会对人才的需要是“百家争鸣”现象的推动因素

D. “百家争鸣”有利于社会主义现代化建设

12.下图是我国水稻平均亩产量柱形图。据统计:1976~1998年,中国水稻产量累计增产3.5亿吨,按每吨1000元计算,累计增收3500亿元;按人均口粮每年450千克计算,能解决500多万人一年的吃饭问题。出现这种现象的最直接原因是( )

A. 我国改革开放促进了经济的发展

B. 家庭联产承包提高了农民种植水稻的积极性

C. 袁隆平的水稻杂交技术提高了水稻亩产量

D. 我国在基因工程方面的科学技术直接转化为生产力

13.1977年第11期《人民文学》刊发了北京作家刘心武的小说《班主任》。当时评论界认为这一短篇小说的主要价值是揭露了“文革”对“相当数量的青少年的灵魂”的“扭曲”所造成的“精神的内伤”。你认为下列评论不正确的是( )

A. 此类作品被称为“伤痕文学”

B. 是新形势下思想解放的体现

C. 批判“文革”,体现深刻的历史感

D. 体现了完全成熟的创作风格

14.20世纪初科学技术对全球经济增长的贡献率为5%到10%,现在已达50%,有的发达国家甚至达到80%以上,我国目前科学技术对经济增长的贡献率为30%。这说明( )

①我国已开始步入中等发达国家行列 ②我国的科技水平有了长足的进步 ③科学技术是第一生产力 ④我国科技应用与发达国家相比还有较大的差距

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

15.毛泽东说:“百家争鸣是诸子百家,春秋战国时期,有许多学说自由争论。现在我们也需要这个,在《中华人民共和国宪法》范围之内,各种学术思想,让他们去说,不去干涉他们。在刊物上、报纸上可以说各种意见。”对此理解最准确的是( )

A. 在刊物上、报纸上可以自由发表言论

B. 在学术问题上允许发表不同意见

C. 在《宪法》范围内允许不同学术观点存在

D. 社会科学的争鸣要在《宪法》范围内

16.毛泽东提出“双百”方针后,我国文艺创作出现了繁荣景象。以下剧照出自这一时期的一部名作,这部名作是( )

A. 《窦娥冤》 B. 《巴黎圣母院》 C. 《老人与海》 D. 《茶馆》

17.费正清在《美国与中国》中说:“1977年后的中国改变了方针。为了现代化,国家重视专甚于红,重新建立了为国选拔人才的传统制度。”这种“制度”具体是指( )

A. 实施《中华人民共和国义务教育法》

B. 恢复高校考试招生的制度

C. 提出“科教兴国”战略

D. 推进九年制义务教育

18.1970~1976年高校招生采用“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”的办法,带来了学生文化素质差的弊端。邓小平复出后,为改变这种状况采取的重大抉择是( )

A. 提出“双百”方针

B. 实施科教兴国战略

C. 恢复被停止的高考

D. 大力发展职业教育

19.从1952年秋开始,我国对高等院校进行大规模调整,新设了北京地质学院、北京钢铁工业学院、成都工学院、昆明工学院等学院,院校数量从201所减少到181所。这表明,当时调整的主要目的在于( )

A. 彻底改变原来的不合理区域布局

B. 有计划地开始整顿和改造旧教育

C. 实现教育为工农服务

D. 为大规模经济建设培养专门人才

20.我国制定的“211工程”计划,着手发展的是( )

A. 职业教育

B. 基础教育

C. 义务教育

D. 高等教育

21.“1978年春天,27万多青年学子白日放歌、青春作伴,跨入大学校门,尽情拥抱‘科学的春天’。”出现这一情景的前提是( )

A. 恢复中断十年的高考制度

B. 十一届三中全会召开

C. 提出优先发展教育,实施“科教兴国”战略

D. 颁布《中华人民共和国义务教育法》

22.关于下图准考证的说法错误的是( )

A. 为此作出贡献的国家领导人主要是邓小平

B. 该次考试安排在 1977 年底

C. 该次高考是“文化大革命”后拨乱反正的重要标志之一

D. 是落实“科教兴国”战略的具体实践

23.“文革”结束后,我国的文艺工作迎来了又一个春天,这一局面的出现得益于( )

①文艺领域清算了极“左”路线 ②强调文艺要为人民和社会主义服务 ③强调开展“五讲”“四美”精神文明建设 ④“反思文学”和“伤痕文学”的出现

A. ①②④ B. ①②③ C. ①③ D. ①③④

24.1977年,停止多年的高考制度开始恢复,一代人的命运从此改变。高考制度恢复的背景是( )

A. 改革开放急需新型人才

B. 邓小平复出后主持教育工作

C. 政治路线的拨乱反正基本完成

D. 思想界展开真理标准问题的讨论

25.读下面一段对话。

孙子:爷爷,您10岁时看过美国大片《泰坦尼克号》吗?

爷爷:孩子,我那时候只能看到《红灯记》《沙家浜》等样板戏,哪有美国大片!

从这段对话中可以看出这位爷爷l0岁时不可能见到的文艺作品是( )

A. A B. B C. C D. D

二、非选择题

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一 我国是世界上最大的棉花生产和消费国。20世纪90年代初期,一场大规模的棉铃虫病虫危害悄悄袭来,迅速席卷我国主要产棉区。“头天还是满地青枝绿叶,一夜之间成了光秃秃的棉秆地,啥药也治不住,只好拔掉当柴烧了。”河南省一户姓张的农民,回忆起1992年那场毁灭性的虫灾至今仍心有余悸。

材料二 抗虫棉,即通过生物技术手段,将抗虫基因导入棉花“体内”,棉铃虫吃了这种棉花的任何部位,就会死亡,使原本受害的棉花,成为棉铃虫的“天敌”!美国的孟山都公司是这一领域的先行者之一,然而其转让技术的条件非常苛刻:9000万美元的技术转让费中,不包括技术的核心部分即专利权,也就是说,如果我国购买了该项技术,仍然要支付专利费,这将使我国的棉花生产永远受制于人。

材料三 在国家政策支持下,一批批资金到位,一项项研究迅速开展。中国农业科学院棉花研究所(中棉所)联合中国农科院生物所等基因构建单位成功构建了拥有自主知识产权的抗虫基因;中棉所将大批量创造出的转基因棉花种质新材料快速发放给育种研究单位;由中国农科院棉花所、山东省棉花研究中心等10余家棉花育种单位迅速培育出转基因抗虫棉新品种;中棉所在河南安阳、山东惠民、安徽望江等地进行大田试验,以加快新品种的培育和应用;专家们根据各地生态情况的不同,研制出了适合我国黄河流域、长江流域产棉区种植的20多种抗虫棉。

材料四 几年时间,我国就成为继美国之后世界上第二个拥有Bt杀虫基因自主知识产权的国家。国产抗虫棉比国外产品质量更高,价格优势明显,国内市场份额从2000年的5%提高到2005年的70%。国产抗虫棉每亩可节省农药60%到80%,每亩可增产皮棉10公斤左右,创造了巨额的经济效益。

(1)结合材料一、二,分析我国发展转基因棉花的原因。

(2)根据材料三,概述我国转基因棉花迅速发展的过程。

(3)根据材料四,我国在转基因棉花上取得的成功说明了什么?

27.阅读下列材料,完成下列问题。

材料一 据英国学者罗伯特·坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表:

材料二

(1)据材料一,说明中国古代科技在世界科技史上的地位。

(2)列举新中国成立以来,我国在材料二所反映的各领域取得的在世界上具有影响力的科技成就各一项(包括时间、事件和影响)。

(3)结合所学知识,以“科技的力量”为主题设计一篇历史小论文的提纲。

28.阅读下列材料,完成下列问题。

材料一 新中国科技发展历史可分为以下五个时期

材料二 新中国科技人员占人口的比例

材料三 政府科技经费的投入,从1995年的3 800万元猛增到1997年的961亿元,所取得的省部级以上重大科技成果在1997年即达到3.1万项。 ——《中国现代史纲》

材料四 如果六十年代以来中国没有原子弹和氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的国家,就没有现在这样的国际地位。 ——《邓小平文选》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,分析新中国各阶段科技发展的主要原因。

(2)根据以上材料和你的认识,谈谈科技发展需要哪些条件。科技的发展与经济建设和国家地位的关系如何?

29.通过发明创造,人类不断地实现跨越,跨越了海洋,跨越了天空……阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 指南针的发明导致……因而使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台。

——卡特《中国印刷术的发明和它的西传》

材料二 1903年美国人莱特兄弟自制载人动力飞机试飞成功,轰动了全世界。冯如誓言:“吾闻军用利器,莫飞机若,誓必身为之倡,成一绝艺以归飨祖国,苟无成,毋宁死!”经过在美国10多年的实践和学习,冯如成为一名出色的机械师和发明家,1912年8月25日,广州燕塘人头攒动,天气晴朗,冯如驾驶中国人本土制造的第一架飞机凌空而上,在天空中操纵自如,地面掌声不绝于耳。 ——《中国航空报》2012年8月28日《苟无成 毋宁死:

中国航空之父冯如殉国一百周年》

材料三 1981年初,经过十年的研制开发,美国第一架航天飞机——“哥伦比亚”号终于建造成功。它是人类历史上第一架用于在太空和地面之间往返运送宇航员和设备的航天飞机。1988年11月15日,苏联于莫斯科时间6时在拜科努尔发射场使用“能源”号大型通用运载火箭把航天飞机“暴风雪”号送入太空。这是苏联经过多年研制、试验后首次发射的大型实用型航天飞机。 ——百度·百科·航天飞机

材料四 中国的第一艘航空母舰“辽宁”号2012年9月25日正式入列海军。“辽宁”号的启用使中国成为世界上第十个拥有现役航母的国家,也是最后一个拥有航母的联合国安理会常任理事国。众所周知,“辽宁”号是从前苏联未完工的“瓦良格”号航母改装而来的。

(1)材料一中指南针发明于什么时候?简要说明它的发明与“使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台”之间的历史关联。

(2)材料二中冯如发明制造飞机的历史背景是什么?

(3)材料三中美苏两国争相研制航天飞机的时代背景是什么?给世界局势带来了什么影响?

(4)材料四中中国拥有航空母舰的事实在20世纪五六十年代是不可想象的,为什么?“辽宁”号入列中国海军的历史原因有哪些?

30.阅读下列材料:

材料一 姜铎是上海社科院经济研究所研究员,在1961年曾发表文章指出:“洋务派所进行的仿效在一定程度上,它反映和代表了当时中国社会发展的新方向,因而在改变古老落后的封建经济,促进中国近代生产方式的发生和发展方面,不能不说在客观上起着一定的积极作用。”

材料二 1966年6月,姜铎回到上海,发现迎接他的是铺天盖地的大字报,他被打成“走资派”的帮凶和狗腿子。八、九月间,上海的“批斗风”已十分盛行,他被装上大卡车,戴着高帽子,开到马路上进行游斗。

材料三 1979年《历史研究》连续发表了对洋务运动的评价文章若干篇,反响强烈,在当时全国范围内掀起了一场关于洋务运动的大讨论。论证分为甲、乙两方。姜铎为代表的甲方坚持洋务运动存在积极和消极、进步与反动的两点论;李时岳为代表的乙方则“高高举起洋务运动全面进步论的大旗,把洋务运动和戊戌变法、辛亥革命并列,称之为旧民主主义革命时代的三大进步运动。”在改革开放、经济建设的大潮下,这次新的论争,乙方占据了明显的优势。而且全国关于洋务运动的学术会议越来越多。 ——《看历史》2010.11

请回答:

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析姜铎为什么被“批斗”?

(2)材料三对洋务运动的评价出现了什么新变化?出现变化的原因是什么?

答案解析

1.【答案】C

【解析】本题考查学生对基础知识的再认再现能力。C项应是借助苏联的经验,其他三项均符合史实。

2.【答案】D

【解析】袁隆平培育成功的杂交水稻,不仅大大提高了中国的水稻产量,也被认为有助于解决未来世界性饥饿问题,为人类的生存和发展作出了突出贡献。

3.【答案】A

【解析】注意图片提示的时间是“1985年12月”,说明“文革”结束后重新贯彻“双百”方针,使文学领域又出现了繁荣景象,①②③④均正确。

4.【答案】C

【解析】用核技术为国民提供电力,是和平利用核能的重要表现。所以C项正确。

5.【答案】A

【解析】“百花齐放、百家争鸣”是建设新中国科学文化事业的基本方针,“长期共存、互相监督”是中共与民主党派合作的指导方针,可以调动一切积极因素进行社会主义建设,故A项正确;“长期共存、互相监督”处理的是中共与民主党派的关系,与科技与文艺领域的繁荣无关,故B项错误;“百花齐放、百家争鸣”与社会主义民主法制建设无关,故C项错误;国民经济调整任务的顺利完成是在1964年,与题意不符,故D项错误。

6.【答案】A

【解析】由于一些政治运动的扩大和“文化大革命”的到来,一些学术问题被当成政治问题,甚至学术争论被说成是阶级斗争,所以说“确保了学术文化事业此后十多年的繁荣”是不正确的。B、C、D三项符合史实。

7.【答案】C

【解析】人造卫星是属于太空航天方面的成果,A、B两项明显不相符。D项时间较晚。故C正确。

8.【答案】B

【解析】《红色娘子军》是样板戏,它不是“双百”方针贯彻下的产物;《李慧娘》是昆曲,在“文革”时期遭到批判;当时样板戏“一统天下”,文艺园地百花凋零,故②③表述不正确。答案为B项。

9.【答案】D

【解析】结合所学可知A、B分别是政治、外交领域,C是改革开放后提出的。故选D。

10.【答案】C

【解析】审题时注意“实现飞天梦想”这一信息,“神舟5号”载人航天飞船发射成功,实现了中国人的飞天梦想。

11.【答案】B

【解析】本题考查文化与政治经济的关系。文化的繁荣与统治阶级的政策有关系,但领导者的素质高低不能决定社会文化繁荣的程度。

12.【答案】C

【解析】解答本题的最关键因素是水稻“亩产量”提高,结合所学知识可知C项正确。

13.【答案】D

【解析】“伤痕文学”在创作内容和技巧方面还未完全成熟,后来的“反思文学”则是进一步发展。

14.【答案】B

【解析】材料不能说明我国开始步入中等发达国家行列,中国现在还属于发展中国家。

15.【答案】C

【解析】本题考查对材料的分析理解能力。注意关键词“在《中华人民共和国宪法》范围内”,依此来衡量只有C项符合题意。

16.【答案】D

【解析】“双百”方针提出后,文学艺术领域取得了累累硕果。老舍的话剧《茶馆》,郭沫若的历史剧《蔡文姬》,杨沫的长篇小说《青春之歌》等,都是贯彻“双百”方针以后的出色作品。故D项正确。A是元代关汉卿的作品;B、C是外国文学作品。

17.【答案】B

【解析】根据题干信息“1977年”“为国选拔人才”判断,这种“制度”应是1977年重新恢复高考制度。

18.【答案】C

【解析】文革期间高等院校招生不需要文化课考试就可以上大学,导致大学教育水平下降,各行各业专门人才缺乏,整个民族文化素质大大下降,中国与发达国家的差距拉大。邓小平复出后,果断恢复被停止的高考,故选C项。

19.【答案】D

【解析】本题考查学生获取与解读信息,调动与运用知识的能力。解答本题应注意分析我国院校调整的背景,从经济角度看,国民经济恢复工作完成,即将开始大规模的经济建设,故D项符合题意。

20.【答案】D

【解析】“211工程”计划的主要精神是:为了迎接世界新技术革命的挑战,面向21世纪,要集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科、专业,力争在21世纪初有一批高等学校和学科、专业接近或达到国际一流大学的水平。因此,“211工程”计划着手发展的是高等教育。

21.【答案】A

【解析】本题以特定历史事件作为命题切入点,旨在考查对恢复高考招生制度的再认再现能力。题干中,1978年学子“跨入大学校门”的时代背景是“文革”后,邓小平复出,于1977年恢复高考制度。B、C、D三项在时间上都与题干不符,正确答案为A项。

22.【答案】D

【解析】图中准考证颁发于1977年,而“科教兴国”战略是 在1995 年提出的。所以D项错误。

23.【答案】B

【解析】“文革”结束后,党中央一方面清算了文艺领域的极“左”路线,另一方面强调坚持贯彻“双百”方针;邓小平提出文艺要为人民服务,为社会主义服务;中共中央提出了加强社会主义精神文明建设等,这些因素推动了文艺工作再次呈现繁荣局面。④是表现,不是原因。

24.【答案】B

【解析】文革结束后,邓小平恢复工作,开始全面拨乱反正,系统纠正“文革”错误,1977年恢复高考就是其中的措施之一。

25.【答案】B

【解析】由对话中的“样板戏”可知,这位爷爷l0岁时我国还处于“文化大革命”时期,《许茂和他的女儿们》属于“文革”结束后的作品,故选B。A、C两项出现于“文革”前;D是“文革”时期的“样板戏”。

26.【答案】(1)我国棉花产业发展的需要;国外垄断专利技术。

(2)国家在政策和资金上的支持;先进技术的应用;相关单位的通力合作;因地制宜,培育多个品种。

(3)科学技术是第一生产力;自主知识产权对国家经济发展至关重要。

【解析】本题选用四则材料介绍了我国转基因棉花的研究应用情况,实际上考查了改革开放以后我国在科技领域内取得的成就。第(1)问材料一体现了棉铃虫的危害,材料二体现了外国对技术的垄断;第(2)问结合材料三中的要点归纳总结即可;第(3)问材料四体现了科技和知识产权的重要性。

27.【答案】(1)明清(或16世纪)以前,中国科技居世界领先地位。

(2)核技术领域:1964年第一颗原子弹爆炸成功,我国跨入核大国行列,增强了我国国防能力;航天技术领域:2003年“神舟5号”载人航天成功,标志着中国航天和运载火箭技术进入世界先进行列;农业科技领域:1973年袁隆平在世界上首次培育杂交水稻成功,为解决世界粮食短缺问题作出了贡献。

(3)科技发展推动了生产力和经济发展;科技发展改变人类生活;科技发展冲击了传统观念,改变了人们的思想;科技发展拓展了人类对宇宙与自然的认识;等等。

【解析】 第(1)问结合图表可知中国古代科技在数量和百分比等各方面都居世界领先地位。第(2)问结合所学知识总结即可。第(3)问要注意“科技的力量”的主题,即要突出科技对生产、生活等的影响。

28.【答案】(1)1950~1958年,建国初期,经济恢复和“一五”计划的完成以及党中央制定的科学发展远景规划,使海内外科学家投入到社会主义建设高潮中。1959~1962年,“左”倾错误和三年的经济困难。1963~1965年,党的纠“左”措施使得形势好转。1966~1976年,“文革”时科技教育受到严重的冲击。1976年以后,“文革”结束,实行改革开放,以经济建设为中心。

(2)条件:国家重视,科学决策,科研队伍,经费投入,教育水平等。关系:科技发展决定了经济建设和发展的速度,同时它的发展又依靠经济这一物质基础的发展;科技发展增强了国家的综合国力,提高了国家的国际地位。

【解析】本题考查综合概括能力。解答的关键在于理解科技发展同历史发展的客观环境及与国家政治、经济、政策之间的联系。

29.【答案】(1)北宋。关联:指南针发明后西传到欧洲,推动了新航路的开辟(地理大发现);伴随着西欧的殖民扩张和掠夺,世界市场逐渐形成;世界由分散、隔绝、孤立日益走向为一个统一的整体。

(2)背景:中国内忧外患;第二次工业革命兴起;莱特兄弟的示范引领;冯如“航空救国”的意愿;内燃机的发明。

(3)背景:冷战时期,美苏争霸(美苏两极对峙);美国推出星球大战计划;第三次科技革命的推动。

影响:一方面加剧军备竞赛,导致世界局势紧张;另一方面拖垮了苏联,导致苏联解体,两极格局瓦解,多极化趋势加强。

(4)原因:新中国工业科技落后;中国实行“一边倒”的外交方针,遭到西方国家孤立、封锁;中苏关系走向恶化;近海防御战略思想的局限。

历史原因:实行改革开放,中国综合实力增强;科教兴国战略实施;“863”计划实施;高等教育迅速发展;中国海军(国防)现代化和维护国家主权、安全和发展利益的需要;苏联解体,国际局势缓和。

【解析】第(1)问,要明确北宋时发明的指南针使用人工磁体,并应用于航海;结合指南针西传的史实和西传后的影响说明历史关联。第(2)问,由时间1903年和冯如誓言概括历史背景。第(3)问,由时间信息和航天飞机概括背景;联系所学两极格局形成和瓦解的史实归纳影响。第(4)问,结合中国社会主义建设的阶段特征,概括两个阶段出现不同的原因。

30.【答案】(1)“文化大革命”中以“阶级斗争为纲”,姜铎给予地主阶级进行的洋务运动以积极评价,于是遭到“批判”。

(2)新变化:对洋务运动的评价呈现多元化。

原因:改革开放后重新提倡“双百”方针;以经济建设为中心的社会环境改变着对洋务运动的评价。

【解析】

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.下列关于1949年第一次全国教育工作会议的表述不正确的是( )

A. 以老解放区新教育经验为基础

B. 吸收旧教育有用经验

C. 借助美国经验

D. 使教育改变为沿着社会主义方向前进的新中国的人民教育

2.《江门日报》曾刊载“墨顽童”钟志明的题为“袁隆平的梦”的漫画,表达了人们对袁隆平的喜爱。袁隆平备受人们喜爱主要是因为他( )

A. 使人类实现了“丰衣足食”的梦想

B. 解决了人类的生存问题

C. 推动了世界人口的增长

D. 为人类的生存和发展作出了突出贡献

3.如图所示现象的出现,反映了( )

①文学领域清算了林彪、江青的极“左”路线 ②文学领域再次呈现繁荣景象 ③“双百”方针重新得到贯彻 ④党中央重视精神文明建设

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

4.20世纪90年代,我国秦山核电站和大亚湾核电站相继投入商业运行。这表明我国核工业的发展方向是( )

A. 打破超级大国核垄断

B. 提高军事战斗力

C. 和平利用核能

D. 成为核武器强国

5.1956年,党和政府提出了“百花齐放、百家争鸣”和“长期共存、互相监督”两个“八字方针”。它们的相同点是( )

A. 调动一切积极因素进行社会主义建设

B. 直接促进我国科技与文艺领域的繁荣

C. 促进和完善了社会主义民主法制建设

D. 推动了国民经济调整任务的顺利完成

6.关于1956年“百花齐放,百家争鸣”方针的提出,下列说法不符合史实的是( )

A. 确保了学术文化事业此后十多年的繁荣

B. 吸取了我国历史上学术、文化发展的经验

C. 纠正了科学文化领域存在的教条主义倾向

D. 总结了中国共产党领导科学文化事业的教训

7.从地面迈向天空,继而迈向深空,迈向另外一个天体,我们可以离开自己栖息的摇篮,奔向原本陌生的宇宙空间,这是科学的力量、进步的阶梯、文明的标尺。中国开始进入航天时代的标志是( )

A. 第一颗原子弹试爆成功

B. 中近程导弹试验成功

C. “东方红一号”的发射成功

D. 神舟五号载人航天成功

8.对下图所示“文革”时期两部戏曲作品的认识正确的是( )

①前者是昆曲,后者是样板戏

②都是“双百”方针贯彻下的产物

③反映出文艺园地百花齐放

A. ①②正确,③错误

B. ①正确,②③错误

C. ①③正确,②错误

D. ②③正确,①错误

9.1956年,为调动知识分子的积极性,促进文学艺术和科学技术领域的繁荣,中国共产党提出的方针是( )

A. “长期共存,互相监督”

B. “另起炉灶”

C. “科学技术是第一生产力”

D. “百花齐放,百家争鸣”

10.我国古代嫦娥奔月的传说、敦煌莫高窟的飞天壁画、孙悟空的腾云驾雾,都表达了古代人们探索宇宙苍穹的愿望。我国实现飞天梦想,中国人开始实地考察宇宙苍穹的伟大壮举是( )

A. “东方红一号”卫星的发射成功

B. 第一颗原子弹试爆成功

C. “神舟5号”载人飞船的发射成功

D. 第一颗氢弹试爆成功

11.“百家争鸣”现象走过了春秋时代的繁荣,接下来经历2000多年的沉寂,到1956年的昙花一现,再到改革开放以来的再度繁荣。下列说法错误的是( )

A. 思想文化现象与政治政策息息相关

B. 领导者的素质高低决定社会文化繁荣的程度

C. 社会对人才的需要是“百家争鸣”现象的推动因素

D. “百家争鸣”有利于社会主义现代化建设

12.下图是我国水稻平均亩产量柱形图。据统计:1976~1998年,中国水稻产量累计增产3.5亿吨,按每吨1000元计算,累计增收3500亿元;按人均口粮每年450千克计算,能解决500多万人一年的吃饭问题。出现这种现象的最直接原因是( )

A. 我国改革开放促进了经济的发展

B. 家庭联产承包提高了农民种植水稻的积极性

C. 袁隆平的水稻杂交技术提高了水稻亩产量

D. 我国在基因工程方面的科学技术直接转化为生产力

13.1977年第11期《人民文学》刊发了北京作家刘心武的小说《班主任》。当时评论界认为这一短篇小说的主要价值是揭露了“文革”对“相当数量的青少年的灵魂”的“扭曲”所造成的“精神的内伤”。你认为下列评论不正确的是( )

A. 此类作品被称为“伤痕文学”

B. 是新形势下思想解放的体现

C. 批判“文革”,体现深刻的历史感

D. 体现了完全成熟的创作风格

14.20世纪初科学技术对全球经济增长的贡献率为5%到10%,现在已达50%,有的发达国家甚至达到80%以上,我国目前科学技术对经济增长的贡献率为30%。这说明( )

①我国已开始步入中等发达国家行列 ②我国的科技水平有了长足的进步 ③科学技术是第一生产力 ④我国科技应用与发达国家相比还有较大的差距

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

15.毛泽东说:“百家争鸣是诸子百家,春秋战国时期,有许多学说自由争论。现在我们也需要这个,在《中华人民共和国宪法》范围之内,各种学术思想,让他们去说,不去干涉他们。在刊物上、报纸上可以说各种意见。”对此理解最准确的是( )

A. 在刊物上、报纸上可以自由发表言论

B. 在学术问题上允许发表不同意见

C. 在《宪法》范围内允许不同学术观点存在

D. 社会科学的争鸣要在《宪法》范围内

16.毛泽东提出“双百”方针后,我国文艺创作出现了繁荣景象。以下剧照出自这一时期的一部名作,这部名作是( )

A. 《窦娥冤》 B. 《巴黎圣母院》 C. 《老人与海》 D. 《茶馆》

17.费正清在《美国与中国》中说:“1977年后的中国改变了方针。为了现代化,国家重视专甚于红,重新建立了为国选拔人才的传统制度。”这种“制度”具体是指( )

A. 实施《中华人民共和国义务教育法》

B. 恢复高校考试招生的制度

C. 提出“科教兴国”战略

D. 推进九年制义务教育

18.1970~1976年高校招生采用“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”的办法,带来了学生文化素质差的弊端。邓小平复出后,为改变这种状况采取的重大抉择是( )

A. 提出“双百”方针

B. 实施科教兴国战略

C. 恢复被停止的高考

D. 大力发展职业教育

19.从1952年秋开始,我国对高等院校进行大规模调整,新设了北京地质学院、北京钢铁工业学院、成都工学院、昆明工学院等学院,院校数量从201所减少到181所。这表明,当时调整的主要目的在于( )

A. 彻底改变原来的不合理区域布局

B. 有计划地开始整顿和改造旧教育

C. 实现教育为工农服务

D. 为大规模经济建设培养专门人才

20.我国制定的“211工程”计划,着手发展的是( )

A. 职业教育

B. 基础教育

C. 义务教育

D. 高等教育

21.“1978年春天,27万多青年学子白日放歌、青春作伴,跨入大学校门,尽情拥抱‘科学的春天’。”出现这一情景的前提是( )

A. 恢复中断十年的高考制度

B. 十一届三中全会召开

C. 提出优先发展教育,实施“科教兴国”战略

D. 颁布《中华人民共和国义务教育法》

22.关于下图准考证的说法错误的是( )

A. 为此作出贡献的国家领导人主要是邓小平

B. 该次考试安排在 1977 年底

C. 该次高考是“文化大革命”后拨乱反正的重要标志之一

D. 是落实“科教兴国”战略的具体实践

23.“文革”结束后,我国的文艺工作迎来了又一个春天,这一局面的出现得益于( )

①文艺领域清算了极“左”路线 ②强调文艺要为人民和社会主义服务 ③强调开展“五讲”“四美”精神文明建设 ④“反思文学”和“伤痕文学”的出现

A. ①②④ B. ①②③ C. ①③ D. ①③④

24.1977年,停止多年的高考制度开始恢复,一代人的命运从此改变。高考制度恢复的背景是( )

A. 改革开放急需新型人才

B. 邓小平复出后主持教育工作

C. 政治路线的拨乱反正基本完成

D. 思想界展开真理标准问题的讨论

25.读下面一段对话。

孙子:爷爷,您10岁时看过美国大片《泰坦尼克号》吗?

爷爷:孩子,我那时候只能看到《红灯记》《沙家浜》等样板戏,哪有美国大片!

从这段对话中可以看出这位爷爷l0岁时不可能见到的文艺作品是( )

A. A B. B C. C D. D

二、非选择题

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一 我国是世界上最大的棉花生产和消费国。20世纪90年代初期,一场大规模的棉铃虫病虫危害悄悄袭来,迅速席卷我国主要产棉区。“头天还是满地青枝绿叶,一夜之间成了光秃秃的棉秆地,啥药也治不住,只好拔掉当柴烧了。”河南省一户姓张的农民,回忆起1992年那场毁灭性的虫灾至今仍心有余悸。

材料二 抗虫棉,即通过生物技术手段,将抗虫基因导入棉花“体内”,棉铃虫吃了这种棉花的任何部位,就会死亡,使原本受害的棉花,成为棉铃虫的“天敌”!美国的孟山都公司是这一领域的先行者之一,然而其转让技术的条件非常苛刻:9000万美元的技术转让费中,不包括技术的核心部分即专利权,也就是说,如果我国购买了该项技术,仍然要支付专利费,这将使我国的棉花生产永远受制于人。

材料三 在国家政策支持下,一批批资金到位,一项项研究迅速开展。中国农业科学院棉花研究所(中棉所)联合中国农科院生物所等基因构建单位成功构建了拥有自主知识产权的抗虫基因;中棉所将大批量创造出的转基因棉花种质新材料快速发放给育种研究单位;由中国农科院棉花所、山东省棉花研究中心等10余家棉花育种单位迅速培育出转基因抗虫棉新品种;中棉所在河南安阳、山东惠民、安徽望江等地进行大田试验,以加快新品种的培育和应用;专家们根据各地生态情况的不同,研制出了适合我国黄河流域、长江流域产棉区种植的20多种抗虫棉。

材料四 几年时间,我国就成为继美国之后世界上第二个拥有Bt杀虫基因自主知识产权的国家。国产抗虫棉比国外产品质量更高,价格优势明显,国内市场份额从2000年的5%提高到2005年的70%。国产抗虫棉每亩可节省农药60%到80%,每亩可增产皮棉10公斤左右,创造了巨额的经济效益。

(1)结合材料一、二,分析我国发展转基因棉花的原因。

(2)根据材料三,概述我国转基因棉花迅速发展的过程。

(3)根据材料四,我国在转基因棉花上取得的成功说明了什么?

27.阅读下列材料,完成下列问题。

材料一 据英国学者罗伯特·坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表:

材料二

(1)据材料一,说明中国古代科技在世界科技史上的地位。

(2)列举新中国成立以来,我国在材料二所反映的各领域取得的在世界上具有影响力的科技成就各一项(包括时间、事件和影响)。

(3)结合所学知识,以“科技的力量”为主题设计一篇历史小论文的提纲。

28.阅读下列材料,完成下列问题。

材料一 新中国科技发展历史可分为以下五个时期

材料二 新中国科技人员占人口的比例

材料三 政府科技经费的投入,从1995年的3 800万元猛增到1997年的961亿元,所取得的省部级以上重大科技成果在1997年即达到3.1万项。 ——《中国现代史纲》

材料四 如果六十年代以来中国没有原子弹和氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的国家,就没有现在这样的国际地位。 ——《邓小平文选》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,分析新中国各阶段科技发展的主要原因。

(2)根据以上材料和你的认识,谈谈科技发展需要哪些条件。科技的发展与经济建设和国家地位的关系如何?

29.通过发明创造,人类不断地实现跨越,跨越了海洋,跨越了天空……阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 指南针的发明导致……因而使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台。

——卡特《中国印刷术的发明和它的西传》

材料二 1903年美国人莱特兄弟自制载人动力飞机试飞成功,轰动了全世界。冯如誓言:“吾闻军用利器,莫飞机若,誓必身为之倡,成一绝艺以归飨祖国,苟无成,毋宁死!”经过在美国10多年的实践和学习,冯如成为一名出色的机械师和发明家,1912年8月25日,广州燕塘人头攒动,天气晴朗,冯如驾驶中国人本土制造的第一架飞机凌空而上,在天空中操纵自如,地面掌声不绝于耳。 ——《中国航空报》2012年8月28日《苟无成 毋宁死:

中国航空之父冯如殉国一百周年》

材料三 1981年初,经过十年的研制开发,美国第一架航天飞机——“哥伦比亚”号终于建造成功。它是人类历史上第一架用于在太空和地面之间往返运送宇航员和设备的航天飞机。1988年11月15日,苏联于莫斯科时间6时在拜科努尔发射场使用“能源”号大型通用运载火箭把航天飞机“暴风雪”号送入太空。这是苏联经过多年研制、试验后首次发射的大型实用型航天飞机。 ——百度·百科·航天飞机

材料四 中国的第一艘航空母舰“辽宁”号2012年9月25日正式入列海军。“辽宁”号的启用使中国成为世界上第十个拥有现役航母的国家,也是最后一个拥有航母的联合国安理会常任理事国。众所周知,“辽宁”号是从前苏联未完工的“瓦良格”号航母改装而来的。

(1)材料一中指南针发明于什么时候?简要说明它的发明与“使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台”之间的历史关联。

(2)材料二中冯如发明制造飞机的历史背景是什么?

(3)材料三中美苏两国争相研制航天飞机的时代背景是什么?给世界局势带来了什么影响?

(4)材料四中中国拥有航空母舰的事实在20世纪五六十年代是不可想象的,为什么?“辽宁”号入列中国海军的历史原因有哪些?

30.阅读下列材料:

材料一 姜铎是上海社科院经济研究所研究员,在1961年曾发表文章指出:“洋务派所进行的仿效在一定程度上,它反映和代表了当时中国社会发展的新方向,因而在改变古老落后的封建经济,促进中国近代生产方式的发生和发展方面,不能不说在客观上起着一定的积极作用。”

材料二 1966年6月,姜铎回到上海,发现迎接他的是铺天盖地的大字报,他被打成“走资派”的帮凶和狗腿子。八、九月间,上海的“批斗风”已十分盛行,他被装上大卡车,戴着高帽子,开到马路上进行游斗。

材料三 1979年《历史研究》连续发表了对洋务运动的评价文章若干篇,反响强烈,在当时全国范围内掀起了一场关于洋务运动的大讨论。论证分为甲、乙两方。姜铎为代表的甲方坚持洋务运动存在积极和消极、进步与反动的两点论;李时岳为代表的乙方则“高高举起洋务运动全面进步论的大旗,把洋务运动和戊戌变法、辛亥革命并列,称之为旧民主主义革命时代的三大进步运动。”在改革开放、经济建设的大潮下,这次新的论争,乙方占据了明显的优势。而且全国关于洋务运动的学术会议越来越多。 ——《看历史》2010.11

请回答:

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析姜铎为什么被“批斗”?

(2)材料三对洋务运动的评价出现了什么新变化?出现变化的原因是什么?

答案解析

1.【答案】C

【解析】本题考查学生对基础知识的再认再现能力。C项应是借助苏联的经验,其他三项均符合史实。

2.【答案】D

【解析】袁隆平培育成功的杂交水稻,不仅大大提高了中国的水稻产量,也被认为有助于解决未来世界性饥饿问题,为人类的生存和发展作出了突出贡献。

3.【答案】A

【解析】注意图片提示的时间是“1985年12月”,说明“文革”结束后重新贯彻“双百”方针,使文学领域又出现了繁荣景象,①②③④均正确。

4.【答案】C

【解析】用核技术为国民提供电力,是和平利用核能的重要表现。所以C项正确。

5.【答案】A

【解析】“百花齐放、百家争鸣”是建设新中国科学文化事业的基本方针,“长期共存、互相监督”是中共与民主党派合作的指导方针,可以调动一切积极因素进行社会主义建设,故A项正确;“长期共存、互相监督”处理的是中共与民主党派的关系,与科技与文艺领域的繁荣无关,故B项错误;“百花齐放、百家争鸣”与社会主义民主法制建设无关,故C项错误;国民经济调整任务的顺利完成是在1964年,与题意不符,故D项错误。

6.【答案】A

【解析】由于一些政治运动的扩大和“文化大革命”的到来,一些学术问题被当成政治问题,甚至学术争论被说成是阶级斗争,所以说“确保了学术文化事业此后十多年的繁荣”是不正确的。B、C、D三项符合史实。

7.【答案】C

【解析】人造卫星是属于太空航天方面的成果,A、B两项明显不相符。D项时间较晚。故C正确。

8.【答案】B

【解析】《红色娘子军》是样板戏,它不是“双百”方针贯彻下的产物;《李慧娘》是昆曲,在“文革”时期遭到批判;当时样板戏“一统天下”,文艺园地百花凋零,故②③表述不正确。答案为B项。

9.【答案】D

【解析】结合所学可知A、B分别是政治、外交领域,C是改革开放后提出的。故选D。

10.【答案】C

【解析】审题时注意“实现飞天梦想”这一信息,“神舟5号”载人航天飞船发射成功,实现了中国人的飞天梦想。

11.【答案】B

【解析】本题考查文化与政治经济的关系。文化的繁荣与统治阶级的政策有关系,但领导者的素质高低不能决定社会文化繁荣的程度。

12.【答案】C

【解析】解答本题的最关键因素是水稻“亩产量”提高,结合所学知识可知C项正确。

13.【答案】D

【解析】“伤痕文学”在创作内容和技巧方面还未完全成熟,后来的“反思文学”则是进一步发展。

14.【答案】B

【解析】材料不能说明我国开始步入中等发达国家行列,中国现在还属于发展中国家。

15.【答案】C

【解析】本题考查对材料的分析理解能力。注意关键词“在《中华人民共和国宪法》范围内”,依此来衡量只有C项符合题意。

16.【答案】D

【解析】“双百”方针提出后,文学艺术领域取得了累累硕果。老舍的话剧《茶馆》,郭沫若的历史剧《蔡文姬》,杨沫的长篇小说《青春之歌》等,都是贯彻“双百”方针以后的出色作品。故D项正确。A是元代关汉卿的作品;B、C是外国文学作品。

17.【答案】B

【解析】根据题干信息“1977年”“为国选拔人才”判断,这种“制度”应是1977年重新恢复高考制度。

18.【答案】C

【解析】文革期间高等院校招生不需要文化课考试就可以上大学,导致大学教育水平下降,各行各业专门人才缺乏,整个民族文化素质大大下降,中国与发达国家的差距拉大。邓小平复出后,果断恢复被停止的高考,故选C项。

19.【答案】D

【解析】本题考查学生获取与解读信息,调动与运用知识的能力。解答本题应注意分析我国院校调整的背景,从经济角度看,国民经济恢复工作完成,即将开始大规模的经济建设,故D项符合题意。

20.【答案】D

【解析】“211工程”计划的主要精神是:为了迎接世界新技术革命的挑战,面向21世纪,要集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科、专业,力争在21世纪初有一批高等学校和学科、专业接近或达到国际一流大学的水平。因此,“211工程”计划着手发展的是高等教育。

21.【答案】A

【解析】本题以特定历史事件作为命题切入点,旨在考查对恢复高考招生制度的再认再现能力。题干中,1978年学子“跨入大学校门”的时代背景是“文革”后,邓小平复出,于1977年恢复高考制度。B、C、D三项在时间上都与题干不符,正确答案为A项。

22.【答案】D

【解析】图中准考证颁发于1977年,而“科教兴国”战略是 在1995 年提出的。所以D项错误。

23.【答案】B

【解析】“文革”结束后,党中央一方面清算了文艺领域的极“左”路线,另一方面强调坚持贯彻“双百”方针;邓小平提出文艺要为人民服务,为社会主义服务;中共中央提出了加强社会主义精神文明建设等,这些因素推动了文艺工作再次呈现繁荣局面。④是表现,不是原因。

24.【答案】B

【解析】文革结束后,邓小平恢复工作,开始全面拨乱反正,系统纠正“文革”错误,1977年恢复高考就是其中的措施之一。

25.【答案】B

【解析】由对话中的“样板戏”可知,这位爷爷l0岁时我国还处于“文化大革命”时期,《许茂和他的女儿们》属于“文革”结束后的作品,故选B。A、C两项出现于“文革”前;D是“文革”时期的“样板戏”。

26.【答案】(1)我国棉花产业发展的需要;国外垄断专利技术。

(2)国家在政策和资金上的支持;先进技术的应用;相关单位的通力合作;因地制宜,培育多个品种。

(3)科学技术是第一生产力;自主知识产权对国家经济发展至关重要。

【解析】本题选用四则材料介绍了我国转基因棉花的研究应用情况,实际上考查了改革开放以后我国在科技领域内取得的成就。第(1)问材料一体现了棉铃虫的危害,材料二体现了外国对技术的垄断;第(2)问结合材料三中的要点归纳总结即可;第(3)问材料四体现了科技和知识产权的重要性。

27.【答案】(1)明清(或16世纪)以前,中国科技居世界领先地位。

(2)核技术领域:1964年第一颗原子弹爆炸成功,我国跨入核大国行列,增强了我国国防能力;航天技术领域:2003年“神舟5号”载人航天成功,标志着中国航天和运载火箭技术进入世界先进行列;农业科技领域:1973年袁隆平在世界上首次培育杂交水稻成功,为解决世界粮食短缺问题作出了贡献。

(3)科技发展推动了生产力和经济发展;科技发展改变人类生活;科技发展冲击了传统观念,改变了人们的思想;科技发展拓展了人类对宇宙与自然的认识;等等。

【解析】 第(1)问结合图表可知中国古代科技在数量和百分比等各方面都居世界领先地位。第(2)问结合所学知识总结即可。第(3)问要注意“科技的力量”的主题,即要突出科技对生产、生活等的影响。

28.【答案】(1)1950~1958年,建国初期,经济恢复和“一五”计划的完成以及党中央制定的科学发展远景规划,使海内外科学家投入到社会主义建设高潮中。1959~1962年,“左”倾错误和三年的经济困难。1963~1965年,党的纠“左”措施使得形势好转。1966~1976年,“文革”时科技教育受到严重的冲击。1976年以后,“文革”结束,实行改革开放,以经济建设为中心。

(2)条件:国家重视,科学决策,科研队伍,经费投入,教育水平等。关系:科技发展决定了经济建设和发展的速度,同时它的发展又依靠经济这一物质基础的发展;科技发展增强了国家的综合国力,提高了国家的国际地位。

【解析】本题考查综合概括能力。解答的关键在于理解科技发展同历史发展的客观环境及与国家政治、经济、政策之间的联系。

29.【答案】(1)北宋。关联:指南针发明后西传到欧洲,推动了新航路的开辟(地理大发现);伴随着西欧的殖民扩张和掠夺,世界市场逐渐形成;世界由分散、隔绝、孤立日益走向为一个统一的整体。

(2)背景:中国内忧外患;第二次工业革命兴起;莱特兄弟的示范引领;冯如“航空救国”的意愿;内燃机的发明。

(3)背景:冷战时期,美苏争霸(美苏两极对峙);美国推出星球大战计划;第三次科技革命的推动。

影响:一方面加剧军备竞赛,导致世界局势紧张;另一方面拖垮了苏联,导致苏联解体,两极格局瓦解,多极化趋势加强。

(4)原因:新中国工业科技落后;中国实行“一边倒”的外交方针,遭到西方国家孤立、封锁;中苏关系走向恶化;近海防御战略思想的局限。

历史原因:实行改革开放,中国综合实力增强;科教兴国战略实施;“863”计划实施;高等教育迅速发展;中国海军(国防)现代化和维护国家主权、安全和发展利益的需要;苏联解体,国际局势缓和。

【解析】第(1)问,要明确北宋时发明的指南针使用人工磁体,并应用于航海;结合指南针西传的史实和西传后的影响说明历史关联。第(2)问,由时间1903年和冯如誓言概括历史背景。第(3)问,由时间信息和航天飞机概括背景;联系所学两极格局形成和瓦解的史实归纳影响。第(4)问,结合中国社会主义建设的阶段特征,概括两个阶段出现不同的原因。

30.【答案】(1)“文化大革命”中以“阶级斗争为纲”,姜铎给予地主阶级进行的洋务运动以积极评价,于是遭到“批判”。

(2)新变化:对洋务运动的评价呈现多元化。

原因:改革开放后重新提倡“双百”方针;以经济建设为中心的社会环境改变着对洋务运动的评价。

【解析】

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术