9 穷人 课件(52张PPT)

文档属性

| 名称 | 9 穷人 课件(52张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-10-19 07:54:33 | ||

图片预览

文档简介

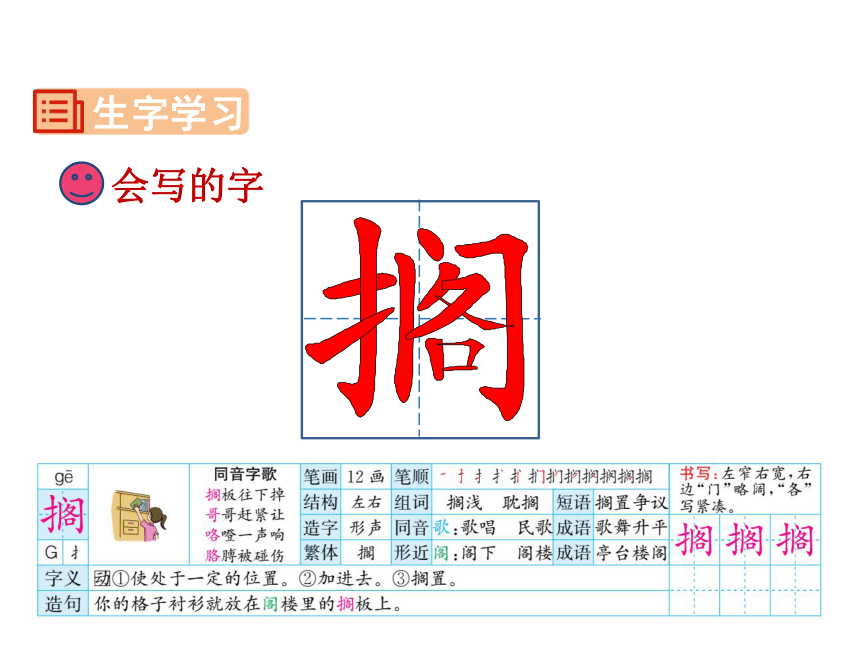

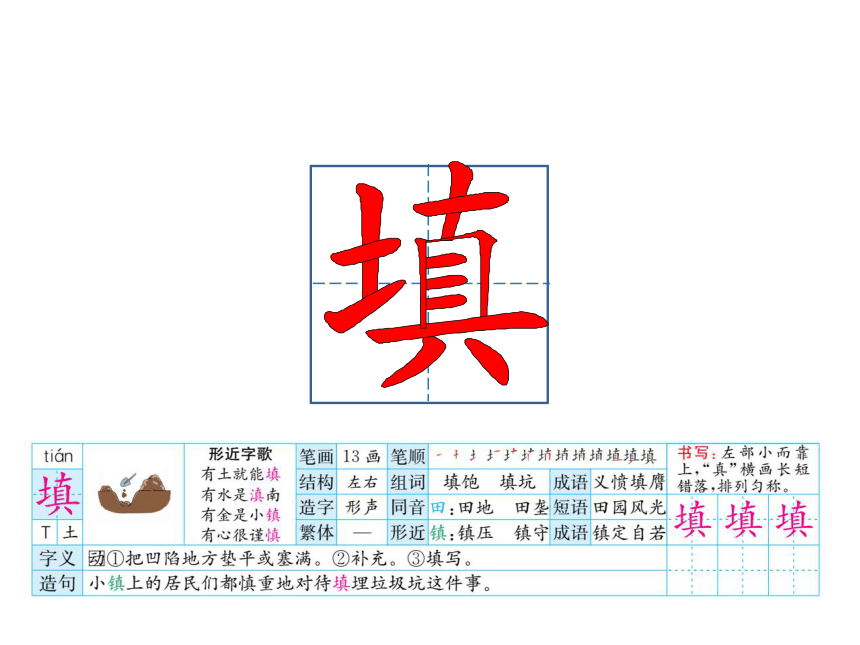

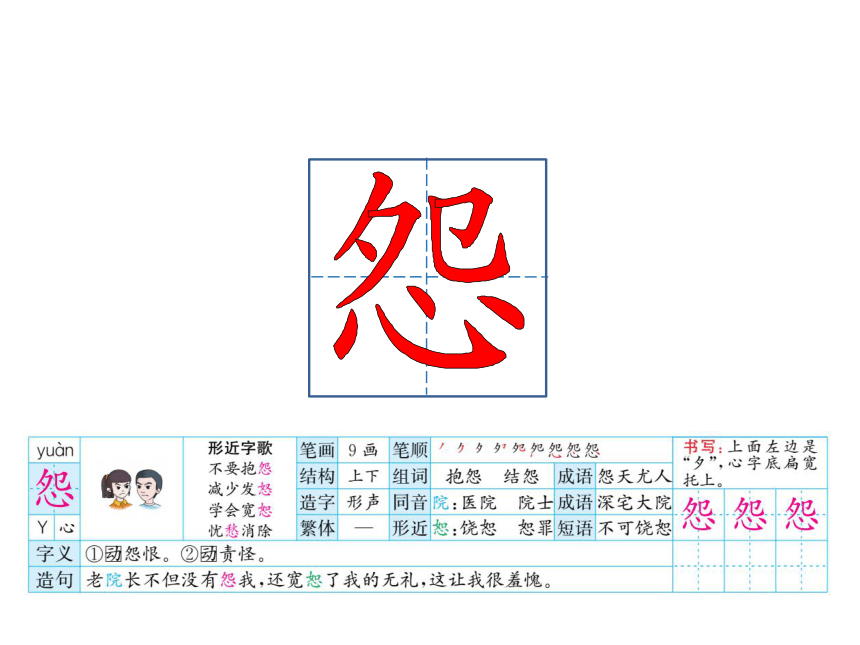

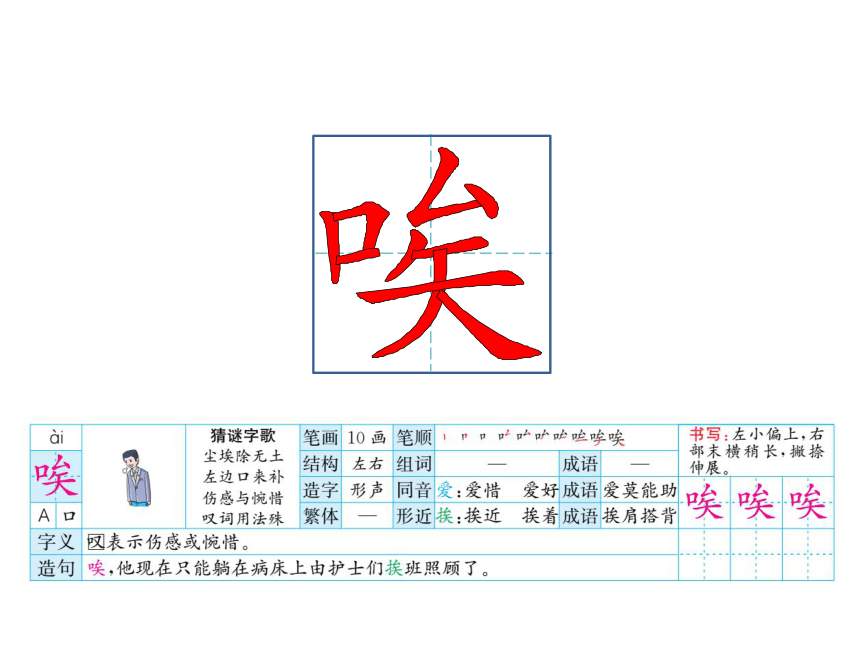

课件52张PPT。穷人托尔斯泰会写12个生字,正确读写“呼啸、汹涌”等词语。学习目标12正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文内容,感受渔夫夫妇勤劳、善良的美德和沙俄时代穷人的悲惨命运。3学习本文通过人物的语言、动作、神态、心理描写来突出人物特点及品质的方法。作者介绍 列夫·托尔斯泰(1828~1910),俄国

作家,世界文学史上最杰出的作家之一。

出身贵族家庭,但同情被剥削、被压迫

的底层民众。青年时期就开始文学创作,创作时间长达60余年。其作品气势恢宏,人物众多,语言质朴,心理描写细腻逼真,被誉为“俄国文学泰斗”。代表作品有《复活》《安娜·卡列尼娜》《战争与和平》等。生字学习 会写的字

多音字

强qiǎnɡ:强迫 强人所难

qiánɡ:强大 身强力壮

jiànɡ:倔强作zuò:作风 自作自受

zuō:作坊 石作词语学习呼啸:发出高而长的声音。

造句:只听一声尖利的汽笛响起,列车呼啸而过。

汹涌:(水)猛烈地向上涌或向前翻滚。

造句:汹涌的海浪拍击着海岸,溅起雪白的浪花。

心惊肉跳:形容担心祸患临头,非常害怕不安。

造句:惊险的走钢丝表演真让人心惊肉跳。

词语理解蜷缩:蜷曲而收缩。

造句:小虫子蜷缩成一个小球儿,滚进了洞里。

忐忑不安:指心里七上八下心神不宁。

造句:快要宣布比赛结果了,她一下子忐忑不安起来。

自作自受:自己做错了事,自己承受不好的结果。

造句:他用仅有的一点儿钱去赌博,结果输得精光,真是自作自受!

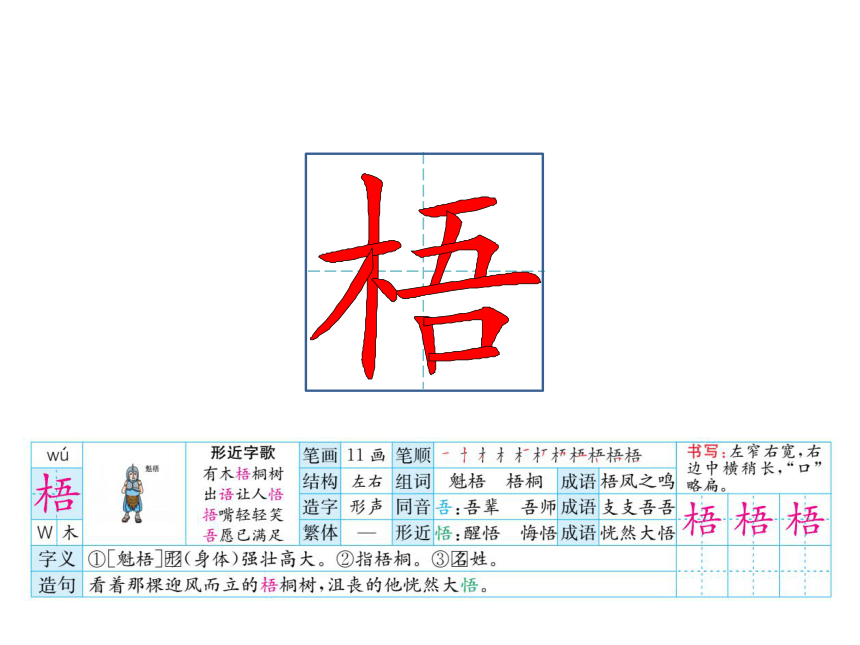

魁梧:(身体)强壮高大。

造句:站在魁梧的特警叔叔身边,简直太有安全感了。 近义词忧虑—(焦虑) 舒适—(舒服)

顾惜—(爱惜) 抱怨—(埋怨)

探望—(看望) 严肃—(严厉)

心惊肉跳—(胆战心惊)

自作自受—(自食其果)

自言自语—(喃喃自语) 反义词严肃—(活泼) 顾惜—(糟蹋)

潮湿—(干燥) 僵硬—(柔软)

蜷缩—(伸直) 魁梧—(瘦小)

心惊肉跳—(泰然自若) 词语辨析抱怨 埋怨

相同点:两个词都有“用言语等表示不满”的意思,对象可以是自己、他人或别的事物。

不同点:“抱怨”多强调心怀不满、怨恨,程度较重,多用于大事,常用于书面语。“埋怨”多强调责怪,程度较轻,多用于小事,常用于口语。

运用示例:

1.他总是埋头苦干,心中从来没有( )过。

2.你做错事只能怪自己,不能( )别人。抱怨埋怨 屋外寒风呼啸(xiào),汹(xiōnɡ)涌澎(pénɡ)湃(pài)的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。

朗读指导:这句是对天气的描述,朗读时要读得低沉而缓慢。

“我?”桑娜脸色发白,说,“我嘛……缝缝补补……风吼得这么凶,真叫人害怕。我可替你担心呢!”

朗读指导:读桑娜回答丈夫的话时,要读出提心吊胆的感觉。朗读指导课文朗读点击以下图标即可播放 请大家先自己阅读课文,并思考以下问题:

(1)速读课文,复述本文的故事内容。

整体感知 课文记叙了在一个寒风呼啸的夜晚,桑娜与渔夫主动收养已故邻居西蒙的两个孤儿的故事。 (2)给课文划分层次。 第一部分(第1、2自然段):写在海上起风暴的夜晚,桑娜焦急地等待着出海打鱼的丈夫归来。

第二部分(第3~11自然段):写桑娜看望生病的邻居西蒙,发现西蒙死了,便把西蒙的孩子抱回自己的家。

第三部分(第12~27自然段):写渔夫出海归来,听说西蒙死了,主动提出收养西蒙的孩子。 1.阅读第1、2自然段,回答问题。

(1)你从哪些地方可以感受到桑娜一家很穷?课文解读 “破帆”——劳动工具是破旧的。

“寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷”“波涛的轰鸣和狂风的怒吼”——这样的天气丈夫还出海打鱼,劳动环境恶劣。 “古老的钟发哑地敲了十下,十一下……始终不见丈夫回来”“丈夫不顾惜身体,冒着寒冷和风暴出去打鱼,她自己也从早到晚地干活,还只能勉强填饱肚子”——两人艰辛劳动才能勉强糊口。

“孩子们没有鞋穿,不论冬夏都光着脚”——穿的少。

“吃的是黑面包,菜只有鱼”——吃得少而单一。 (2)从第2段桑娜的一系列心理活动中可以了解到什么? 从桑娜的沉思中,可以看出桑娜一家的生活贫困,而且这种贫困的生活还是靠着桑娜勤劳能干和丈夫冒着生命危险才勉强维持的。生活这样贫困,桑娜却不抱怨,显示出桑娜善良、乐观的品质,为下文桑娜抱回西蒙的孩子做了铺垫。 2.阅读第3~11自然段,回答问题。

(1)第3段中“桑娜想起了傍晚就想去探望的那个生病的女邻居”表明了什么? 桑娜在自己丈夫生死不明的情况下,并没有忘记生病的邻居西蒙,这说明她对邻居非常关心、同情,表明了她是一个心地非常善良的人。 (2)第8段中的“这样做”指的是什么?为什么桑娜“自己也不知道为什么要这样做”?为什么她又“觉得非这样做不可”? “这样做”是指收养西蒙的两个孩子,把他们抚养成人。桑娜探望西蒙,意外地发现西蒙已经病故,留下两个年幼的孩子——一个还不会说话,另一个刚会爬。面对西蒙的悲惨遭遇,桑娜本能地把两个孤儿抱回了自己的家。“不知道为什么要这样做”与“觉得非这样做不可”看似矛盾,实际上反映了桑娜同情他人、关心他人的善良品质。 (3)试简析第9段中五个省略号表示的意思。 第一个省略号表示桑娜的思绪被突然打断,她误以为丈夫回来了。第二个省略号表示她明白刚才只是因为心绪不宁而产生了错觉,丈夫并没有回来。第三个省略号表示她又回到原来思考的问题上,依然在担心、纠结着。第四个省略号表示她从责问自己一下子转到丈夫的角度上进行思考,猜测丈夫回来后的态度和可能发生的情况。第五个省略号表示桑娜已有决定,她已做好挨打的准备,但孩子必须留下。 (4)通过第9~11段中桑娜复杂的心理活动,你感受到了什么? 透过桑娜复杂的心理活动,我充分感受到生活给桑娜带来的压力,感受到桑娜深爱丈夫,同情孤儿,宁可自己吃苦也要帮助别人的美好心灵。 3.阅读第12~27自然段,回答问题。

(1)第20段中“两个人沉默了一阵。”思考:两个人为什么会沉默? 面对刚刚从死亡线上挣扎回来的丈夫,桑娜不知道如何告诉丈夫收养孤儿的事,所以选择了沉默。而渔夫还沉浸在与海浪搏斗的恐惧中,心中余悸尚存,看到桑娜沉默了,所以他也不说话了。 (2)从第24段的描写中,你体会到了什么? “皱起眉”“脸变得严肃、忧虑”说明渔夫感到问题很难办。

“搔搔后脑勺”说明渔夫正在认真考虑。

“嗯,你看怎么办?”这是渔夫在征求妻子的意见。

“得把他们抱来,同死人呆在一起怎么行!”这是渔夫做出的初步决定。

“哦,我们,我们总能熬过去的!”“熬”是忍受(疼痛或艰苦的生活)的意思。说明渔夫为了抚养邻居的孩子,准备过更艰苦的日子,准备付出更多的辛劳。 “快去!别等他们醒来。”渔夫怕孩子醒来受惊,催促桑娜去抱孩子。这段话综合运用了动作、神态、语言描写,细致地展现了渔夫做出决定前后的思考过程,说明他与妻子桑娜一样,有着一颗甘愿自己受苦也要帮助他人的高尚的心。 4.课文中的环境描写对刻画桑娜与渔夫的形象有什么作用? 本文的环境描写既有天气描写,也有桑娜与西蒙两家情景的描写。这些环境描写从侧面烘托出桑娜与渔夫的美好品质。比如:对恶劣天气状况的描写,突出了渔夫家境贫困,为支撑家庭生活而勤劳工作;对桑娜家室内环境的描写,也突出了他们家境贫困,体现了桑娜的勤劳。在这样的条件下,还要去收养两个孤儿,体现了他们的善良。 1.桑娜倾听着风暴的声音,“他现在在哪儿?上帝啊,保佑(yòu)他,救救他,开开恩吧!”她自言自语着。

2.“寡(ɡuǎ)妇的日子真困难啊!”桑娜站在门口想,“孩子虽然不算多——只有两个,可是全靠她一个人张罗,如今又加上病。唉,寡妇的日子真难过啊!进去看看吧!”佳句积累(语言描写、动作描写)(心理描写) 2.她头往后仰着,冰冷发青的脸上显出死的宁静,一只苍白僵硬的手像要抓住什么似的,从稻草铺上垂下来。就在这死去的母亲旁边,睡着两个很小的孩子,都是卷头发,圆脸蛋,身上盖着旧衣服,蜷(quán)缩着身子,两个浅黄头发的小脑袋紧紧地靠在一起。显然,母亲在临死的时候,拿自己的衣服盖在他们身上,还用旧头巾包住他们的小脚。孩子的呼吸均匀而平静,睡得正香甜。

(对比) 运用心理描写刻画人物形象

心理描写就是对人物内心的思想活动进行描写,它能很好地表现人物性格、品质,展示人物的内心世界,是写作中刻画人物形象的重要手法之一。如本文第9段就真实展现了桑娜的一系列心理活动,深刻地揭示了桑娜矛盾的心理状态,表现了她宁愿自己承担痛苦和劳累,也要把西蒙的两个孩子抚养长大的朴实、善良的美好品质。写法借鉴 在平时的写作中运用心理描写,可以采用以下方式:

(1)直接描写式。通常句子中都含有“想”“觉得”“感觉”“感到”等关键的字词作为明显的标志。

(2)梦境描绘式。梦境是对人物所思所想的集中表现,同样能揭示人物的内心世界。

(3)环境衬托式。衬托人物心情的景物描写,往往会抓住景物特征,紧扣人物的心理,从视觉、嗅觉、触觉、听觉等方面着墨,将人物的悲喜之情恰当地衬托出来。 (4)神态、动作、语言表现式。运用富有鲜明个性的神态、动作、语言描写来传神地揭示出人物的心理活动。比如,我们常用“他瞥了一眼”或“他撇了撇嘴”等来表现对人的轻视。

(5)幻觉展现式。这种描写法是通过对人物幻觉的展示来刻画人物的心理,从而起到揭示文章主题的作用。如《卖火柴的小女孩》中的几段幻觉描写就很好地刻画出小女孩渴求温饱的心理。1.描写心理状态的成语。

大喜过望 心平气和 平心静气

忧心忡忡 心有余悸 惊魂未定

心安理得 心如刀割 心如死灰

心驰神往 心旷神怡 心乱如麻

拓展延伸2.表现劳动人民艰辛的诗句。

田家少闲月,五月人倍忙。

——白居易《观刈麦》

遍身罗绮者,不是养蚕人。

——张俞《蚕妇》

四海无闲田,农夫犹饿死。

——李绅《悯农·其一》3.托尔斯泰名言。

哪里没有朴素、善良和真理,哪里也就谈不上伟大。

一切使人团结的是善与美,一切使人分裂的是恶与丑。

爱和善就是真实和幸福,而且是世界上真实存在和唯一可能的幸福。 课文记叙了一个寒风呼啸的夜晚,桑娜与丈夫主动收养已故邻居西蒙的两个孤儿的故事,真实地反映了沙俄专制制度下人民的悲惨生活,赞美了桑娜和丈夫宁可自己吃苦也要帮助别人的美好品质。

课文的题目是“穷人”,可是在整篇文章中,并没有出现“穷”字。本文主人公——渔夫和桑娜不但没有被贫困的生活压垮,善良的心地还促使他们向更需要帮助的人伸出援助之手。他们的行动完美地诠释了什么是真、善、美。让我们像渔夫和桑娜一样,用爱心去温暖世界吧!课堂小结结构图示穷人等待出海打鱼的丈夫——温暖而舒适的家(勤劳)抱回西蒙家的两个孤儿探望生病的西蒙抱回可怜的孩子忐忑不安的心情渔夫归来——谈话交流、决心收养(关心别人)贫穷的生活

高尚的心灵(善良)当堂测试忧虑1.根据意思写词语。

(1)忧愁担心。 ( )

(2)遇事不利;遭遇不好。 ( )

(3)自己做错了事,自己承受不好的结果。( )

2.根据课文内容回答问题。

桑娜明明知道自己的五个孩子已经够丈夫受的了,为什么还要把邻居的孩子抱过来? 倒霉自作自受桑娜具有宁愿自己受苦,也要帮助别人的高尚品质。 1.默读课文。说说课文讲了一件什么事情。

课后习题 课文讲了这样一个感人的故事:渔夫的妻子桑娜在一个寒风呼啸的夜晚,焦急地守候在小屋里,等待出海打鱼的丈夫回家。桑娜在出门探望丈夫的渔船的时候,走进了邻居西蒙家,意外地发现西蒙已经病故,她把西蒙留下的两个孤儿抱回家,然后忐忑不安地继续等待丈夫。渔夫回家,得知西蒙死去,主动提出收养孤儿,夫妻俩的想法不谋而合。 相关语句略。 课文通过对环境和人物心理、对话的描写,刻画了栩栩如生的人物形象,体现了桑娜和渔夫勤劳、善良、充满爱心的品质。 2.从课文中找出描写环境和人物对话、心理活动的语句,有感情地读一读,说一说从这些描写中,可以看出桑娜和渔夫是怎样的人。 示例:(1)屋外寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷,这间渔家的小屋里却温暖而舒适。地扫得干干净净,炉子里的火还没有熄,食具在搁板上闪闪发亮。挂着白色帐子的床上,五个孩子正在海风呼啸声中安静地睡着。(2)海面上什么也看不见。风掀起她的围巾,卷着被刮断的什么东西敲打着邻居小屋的门。(3)屋子里没有生炉子,又潮湿又阴冷。…… 3.抄写描写环境的句子。 示例:桑娜拉开帐子,只见七个小脑袋排成一行,睡得正香甜。渔夫看了看,又把帐子合上,对妻子说:“我还以为你不愿意呢。”“怎么会呢?孩子多可怜,我不抱回来,也许他们就得饿死。”桑娜伤感地说,“可是,这七个孩子……这下可真够你受的了。”渔夫安慰妻子:“总会有办法的,孩子们终究会长大,不必太担心。”古老的钟又发哑地敲了十二下,炉火弱了,灯光灭了,一切又都静下来了。……昏暗的早晨,渔夫又迎着澎湃的风浪出小练笔海了。桑娜在家也里外忙活着,缝缝补补,分着黑面包,还不时地望向七张宁静可爱的小脸。……傍晚,狂风奇迹般地停止了,夕阳染红了半边天。渔夫驾着小船满载而归,全家人终于又能饱餐一顿了。孩子们迎着海风,愉快地在沙滩上追逐嬉闹着,那阵阵欢笑声飘荡在沙滩上,飘向了

深广的海洋……

作家,世界文学史上最杰出的作家之一。

出身贵族家庭,但同情被剥削、被压迫

的底层民众。青年时期就开始文学创作,创作时间长达60余年。其作品气势恢宏,人物众多,语言质朴,心理描写细腻逼真,被誉为“俄国文学泰斗”。代表作品有《复活》《安娜·卡列尼娜》《战争与和平》等。生字学习 会写的字

多音字

强qiǎnɡ:强迫 强人所难

qiánɡ:强大 身强力壮

jiànɡ:倔强作zuò:作风 自作自受

zuō:作坊 石作词语学习呼啸:发出高而长的声音。

造句:只听一声尖利的汽笛响起,列车呼啸而过。

汹涌:(水)猛烈地向上涌或向前翻滚。

造句:汹涌的海浪拍击着海岸,溅起雪白的浪花。

心惊肉跳:形容担心祸患临头,非常害怕不安。

造句:惊险的走钢丝表演真让人心惊肉跳。

词语理解蜷缩:蜷曲而收缩。

造句:小虫子蜷缩成一个小球儿,滚进了洞里。

忐忑不安:指心里七上八下心神不宁。

造句:快要宣布比赛结果了,她一下子忐忑不安起来。

自作自受:自己做错了事,自己承受不好的结果。

造句:他用仅有的一点儿钱去赌博,结果输得精光,真是自作自受!

魁梧:(身体)强壮高大。

造句:站在魁梧的特警叔叔身边,简直太有安全感了。 近义词忧虑—(焦虑) 舒适—(舒服)

顾惜—(爱惜) 抱怨—(埋怨)

探望—(看望) 严肃—(严厉)

心惊肉跳—(胆战心惊)

自作自受—(自食其果)

自言自语—(喃喃自语) 反义词严肃—(活泼) 顾惜—(糟蹋)

潮湿—(干燥) 僵硬—(柔软)

蜷缩—(伸直) 魁梧—(瘦小)

心惊肉跳—(泰然自若) 词语辨析抱怨 埋怨

相同点:两个词都有“用言语等表示不满”的意思,对象可以是自己、他人或别的事物。

不同点:“抱怨”多强调心怀不满、怨恨,程度较重,多用于大事,常用于书面语。“埋怨”多强调责怪,程度较轻,多用于小事,常用于口语。

运用示例:

1.他总是埋头苦干,心中从来没有( )过。

2.你做错事只能怪自己,不能( )别人。抱怨埋怨 屋外寒风呼啸(xiào),汹(xiōnɡ)涌澎(pénɡ)湃(pài)的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。

朗读指导:这句是对天气的描述,朗读时要读得低沉而缓慢。

“我?”桑娜脸色发白,说,“我嘛……缝缝补补……风吼得这么凶,真叫人害怕。我可替你担心呢!”

朗读指导:读桑娜回答丈夫的话时,要读出提心吊胆的感觉。朗读指导课文朗读点击以下图标即可播放 请大家先自己阅读课文,并思考以下问题:

(1)速读课文,复述本文的故事内容。

整体感知 课文记叙了在一个寒风呼啸的夜晚,桑娜与渔夫主动收养已故邻居西蒙的两个孤儿的故事。 (2)给课文划分层次。 第一部分(第1、2自然段):写在海上起风暴的夜晚,桑娜焦急地等待着出海打鱼的丈夫归来。

第二部分(第3~11自然段):写桑娜看望生病的邻居西蒙,发现西蒙死了,便把西蒙的孩子抱回自己的家。

第三部分(第12~27自然段):写渔夫出海归来,听说西蒙死了,主动提出收养西蒙的孩子。 1.阅读第1、2自然段,回答问题。

(1)你从哪些地方可以感受到桑娜一家很穷?课文解读 “破帆”——劳动工具是破旧的。

“寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷”“波涛的轰鸣和狂风的怒吼”——这样的天气丈夫还出海打鱼,劳动环境恶劣。 “古老的钟发哑地敲了十下,十一下……始终不见丈夫回来”“丈夫不顾惜身体,冒着寒冷和风暴出去打鱼,她自己也从早到晚地干活,还只能勉强填饱肚子”——两人艰辛劳动才能勉强糊口。

“孩子们没有鞋穿,不论冬夏都光着脚”——穿的少。

“吃的是黑面包,菜只有鱼”——吃得少而单一。 (2)从第2段桑娜的一系列心理活动中可以了解到什么? 从桑娜的沉思中,可以看出桑娜一家的生活贫困,而且这种贫困的生活还是靠着桑娜勤劳能干和丈夫冒着生命危险才勉强维持的。生活这样贫困,桑娜却不抱怨,显示出桑娜善良、乐观的品质,为下文桑娜抱回西蒙的孩子做了铺垫。 2.阅读第3~11自然段,回答问题。

(1)第3段中“桑娜想起了傍晚就想去探望的那个生病的女邻居”表明了什么? 桑娜在自己丈夫生死不明的情况下,并没有忘记生病的邻居西蒙,这说明她对邻居非常关心、同情,表明了她是一个心地非常善良的人。 (2)第8段中的“这样做”指的是什么?为什么桑娜“自己也不知道为什么要这样做”?为什么她又“觉得非这样做不可”? “这样做”是指收养西蒙的两个孩子,把他们抚养成人。桑娜探望西蒙,意外地发现西蒙已经病故,留下两个年幼的孩子——一个还不会说话,另一个刚会爬。面对西蒙的悲惨遭遇,桑娜本能地把两个孤儿抱回了自己的家。“不知道为什么要这样做”与“觉得非这样做不可”看似矛盾,实际上反映了桑娜同情他人、关心他人的善良品质。 (3)试简析第9段中五个省略号表示的意思。 第一个省略号表示桑娜的思绪被突然打断,她误以为丈夫回来了。第二个省略号表示她明白刚才只是因为心绪不宁而产生了错觉,丈夫并没有回来。第三个省略号表示她又回到原来思考的问题上,依然在担心、纠结着。第四个省略号表示她从责问自己一下子转到丈夫的角度上进行思考,猜测丈夫回来后的态度和可能发生的情况。第五个省略号表示桑娜已有决定,她已做好挨打的准备,但孩子必须留下。 (4)通过第9~11段中桑娜复杂的心理活动,你感受到了什么? 透过桑娜复杂的心理活动,我充分感受到生活给桑娜带来的压力,感受到桑娜深爱丈夫,同情孤儿,宁可自己吃苦也要帮助别人的美好心灵。 3.阅读第12~27自然段,回答问题。

(1)第20段中“两个人沉默了一阵。”思考:两个人为什么会沉默? 面对刚刚从死亡线上挣扎回来的丈夫,桑娜不知道如何告诉丈夫收养孤儿的事,所以选择了沉默。而渔夫还沉浸在与海浪搏斗的恐惧中,心中余悸尚存,看到桑娜沉默了,所以他也不说话了。 (2)从第24段的描写中,你体会到了什么? “皱起眉”“脸变得严肃、忧虑”说明渔夫感到问题很难办。

“搔搔后脑勺”说明渔夫正在认真考虑。

“嗯,你看怎么办?”这是渔夫在征求妻子的意见。

“得把他们抱来,同死人呆在一起怎么行!”这是渔夫做出的初步决定。

“哦,我们,我们总能熬过去的!”“熬”是忍受(疼痛或艰苦的生活)的意思。说明渔夫为了抚养邻居的孩子,准备过更艰苦的日子,准备付出更多的辛劳。 “快去!别等他们醒来。”渔夫怕孩子醒来受惊,催促桑娜去抱孩子。这段话综合运用了动作、神态、语言描写,细致地展现了渔夫做出决定前后的思考过程,说明他与妻子桑娜一样,有着一颗甘愿自己受苦也要帮助他人的高尚的心。 4.课文中的环境描写对刻画桑娜与渔夫的形象有什么作用? 本文的环境描写既有天气描写,也有桑娜与西蒙两家情景的描写。这些环境描写从侧面烘托出桑娜与渔夫的美好品质。比如:对恶劣天气状况的描写,突出了渔夫家境贫困,为支撑家庭生活而勤劳工作;对桑娜家室内环境的描写,也突出了他们家境贫困,体现了桑娜的勤劳。在这样的条件下,还要去收养两个孤儿,体现了他们的善良。 1.桑娜倾听着风暴的声音,“他现在在哪儿?上帝啊,保佑(yòu)他,救救他,开开恩吧!”她自言自语着。

2.“寡(ɡuǎ)妇的日子真困难啊!”桑娜站在门口想,“孩子虽然不算多——只有两个,可是全靠她一个人张罗,如今又加上病。唉,寡妇的日子真难过啊!进去看看吧!”佳句积累(语言描写、动作描写)(心理描写) 2.她头往后仰着,冰冷发青的脸上显出死的宁静,一只苍白僵硬的手像要抓住什么似的,从稻草铺上垂下来。就在这死去的母亲旁边,睡着两个很小的孩子,都是卷头发,圆脸蛋,身上盖着旧衣服,蜷(quán)缩着身子,两个浅黄头发的小脑袋紧紧地靠在一起。显然,母亲在临死的时候,拿自己的衣服盖在他们身上,还用旧头巾包住他们的小脚。孩子的呼吸均匀而平静,睡得正香甜。

(对比) 运用心理描写刻画人物形象

心理描写就是对人物内心的思想活动进行描写,它能很好地表现人物性格、品质,展示人物的内心世界,是写作中刻画人物形象的重要手法之一。如本文第9段就真实展现了桑娜的一系列心理活动,深刻地揭示了桑娜矛盾的心理状态,表现了她宁愿自己承担痛苦和劳累,也要把西蒙的两个孩子抚养长大的朴实、善良的美好品质。写法借鉴 在平时的写作中运用心理描写,可以采用以下方式:

(1)直接描写式。通常句子中都含有“想”“觉得”“感觉”“感到”等关键的字词作为明显的标志。

(2)梦境描绘式。梦境是对人物所思所想的集中表现,同样能揭示人物的内心世界。

(3)环境衬托式。衬托人物心情的景物描写,往往会抓住景物特征,紧扣人物的心理,从视觉、嗅觉、触觉、听觉等方面着墨,将人物的悲喜之情恰当地衬托出来。 (4)神态、动作、语言表现式。运用富有鲜明个性的神态、动作、语言描写来传神地揭示出人物的心理活动。比如,我们常用“他瞥了一眼”或“他撇了撇嘴”等来表现对人的轻视。

(5)幻觉展现式。这种描写法是通过对人物幻觉的展示来刻画人物的心理,从而起到揭示文章主题的作用。如《卖火柴的小女孩》中的几段幻觉描写就很好地刻画出小女孩渴求温饱的心理。1.描写心理状态的成语。

大喜过望 心平气和 平心静气

忧心忡忡 心有余悸 惊魂未定

心安理得 心如刀割 心如死灰

心驰神往 心旷神怡 心乱如麻

拓展延伸2.表现劳动人民艰辛的诗句。

田家少闲月,五月人倍忙。

——白居易《观刈麦》

遍身罗绮者,不是养蚕人。

——张俞《蚕妇》

四海无闲田,农夫犹饿死。

——李绅《悯农·其一》3.托尔斯泰名言。

哪里没有朴素、善良和真理,哪里也就谈不上伟大。

一切使人团结的是善与美,一切使人分裂的是恶与丑。

爱和善就是真实和幸福,而且是世界上真实存在和唯一可能的幸福。 课文记叙了一个寒风呼啸的夜晚,桑娜与丈夫主动收养已故邻居西蒙的两个孤儿的故事,真实地反映了沙俄专制制度下人民的悲惨生活,赞美了桑娜和丈夫宁可自己吃苦也要帮助别人的美好品质。

课文的题目是“穷人”,可是在整篇文章中,并没有出现“穷”字。本文主人公——渔夫和桑娜不但没有被贫困的生活压垮,善良的心地还促使他们向更需要帮助的人伸出援助之手。他们的行动完美地诠释了什么是真、善、美。让我们像渔夫和桑娜一样,用爱心去温暖世界吧!课堂小结结构图示穷人等待出海打鱼的丈夫——温暖而舒适的家(勤劳)抱回西蒙家的两个孤儿探望生病的西蒙抱回可怜的孩子忐忑不安的心情渔夫归来——谈话交流、决心收养(关心别人)贫穷的生活

高尚的心灵(善良)当堂测试忧虑1.根据意思写词语。

(1)忧愁担心。 ( )

(2)遇事不利;遭遇不好。 ( )

(3)自己做错了事,自己承受不好的结果。( )

2.根据课文内容回答问题。

桑娜明明知道自己的五个孩子已经够丈夫受的了,为什么还要把邻居的孩子抱过来? 倒霉自作自受桑娜具有宁愿自己受苦,也要帮助别人的高尚品质。 1.默读课文。说说课文讲了一件什么事情。

课后习题 课文讲了这样一个感人的故事:渔夫的妻子桑娜在一个寒风呼啸的夜晚,焦急地守候在小屋里,等待出海打鱼的丈夫回家。桑娜在出门探望丈夫的渔船的时候,走进了邻居西蒙家,意外地发现西蒙已经病故,她把西蒙留下的两个孤儿抱回家,然后忐忑不安地继续等待丈夫。渔夫回家,得知西蒙死去,主动提出收养孤儿,夫妻俩的想法不谋而合。 相关语句略。 课文通过对环境和人物心理、对话的描写,刻画了栩栩如生的人物形象,体现了桑娜和渔夫勤劳、善良、充满爱心的品质。 2.从课文中找出描写环境和人物对话、心理活动的语句,有感情地读一读,说一说从这些描写中,可以看出桑娜和渔夫是怎样的人。 示例:(1)屋外寒风呼啸,汹涌澎湃的海浪拍击着海岸,溅起一阵阵浪花。海上正起着风暴,外面又黑又冷,这间渔家的小屋里却温暖而舒适。地扫得干干净净,炉子里的火还没有熄,食具在搁板上闪闪发亮。挂着白色帐子的床上,五个孩子正在海风呼啸声中安静地睡着。(2)海面上什么也看不见。风掀起她的围巾,卷着被刮断的什么东西敲打着邻居小屋的门。(3)屋子里没有生炉子,又潮湿又阴冷。…… 3.抄写描写环境的句子。 示例:桑娜拉开帐子,只见七个小脑袋排成一行,睡得正香甜。渔夫看了看,又把帐子合上,对妻子说:“我还以为你不愿意呢。”“怎么会呢?孩子多可怜,我不抱回来,也许他们就得饿死。”桑娜伤感地说,“可是,这七个孩子……这下可真够你受的了。”渔夫安慰妻子:“总会有办法的,孩子们终究会长大,不必太担心。”古老的钟又发哑地敲了十二下,炉火弱了,灯光灭了,一切又都静下来了。……昏暗的早晨,渔夫又迎着澎湃的风浪出小练笔海了。桑娜在家也里外忙活着,缝缝补补,分着黑面包,还不时地望向七张宁静可爱的小脸。……傍晚,狂风奇迹般地停止了,夕阳染红了半边天。渔夫驾着小船满载而归,全家人终于又能饱餐一顿了。孩子们迎着海风,愉快地在沙滩上追逐嬉闹着,那阵阵欢笑声飘荡在沙滩上,飘向了

深广的海洋……

同课章节目录

- 第一组

- 1 山中访友

- 2 山雨

- 3 草虫的村落

- 4 索溪峪的“野”

- 第二组

- 5 詹天佑

- 6 怀念母亲

- 7 彩色的翅膀

- 8 中华少年

- 第三组

- 9 穷人

- 10 别饿坏了那匹马

- 11 唯一的听众

- 12 用心灵去倾听

- 第四组

- 13 只有一个地球

- 14 鹿和狼的故事

- 15 这片土地是神圣的

- 16 青山不老

- 第五组

- 17 少年闰土

- 18 我的伯父鲁迅先生

- 19 一面

- 20 有的人

- 第六组

- 诗海拾贝

- 与诗同行

- 第七组

- 21 老人与海鸥

- 22 跑进家来的松鼠

- 23 最后一头战象

- 24 金色的脚印

- 第八组

- 25 伯牙绝弦

- 26 月光曲

- 27 蒙娜丽莎之约

- 28 我的舞台

- 选读课文

- 1 林海

- 2 祖国,我终于回来了

- 3 小抄写员

- 4 城市之肺

- 5 军神

- 6 我们的方阵

- 7 军犬黑子

- 8 看戏