12 用心灵去倾听 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 12 用心灵去倾听 课件(25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 453.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-10-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

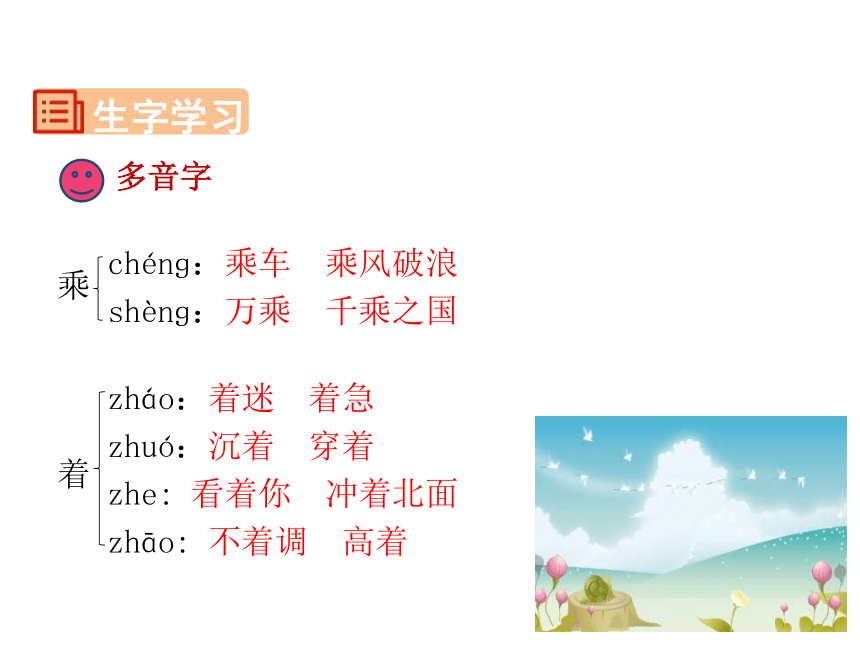

课件25张PPT。用心灵去倾听顾周皓正确读记“着迷、无所不知”等词语。学习目标12有感情地朗读课文,理解课文内容,懂得用心灵去倾听能给人带来快乐与幸福,体会“我”对苏珊的深切怀念之情。3领会文章的写作手法,体会关键词句在表情达意方面的作用。4通过学习,感受人间真情的美好,在生活中学会关爱他人。 多音字

乘chénɡ:乘车 乘风破浪

shènɡ:万乘 千乘之国着zháo:着迷 着急

zhuó:沉着 穿着

zhe: 看着你 冲着北面

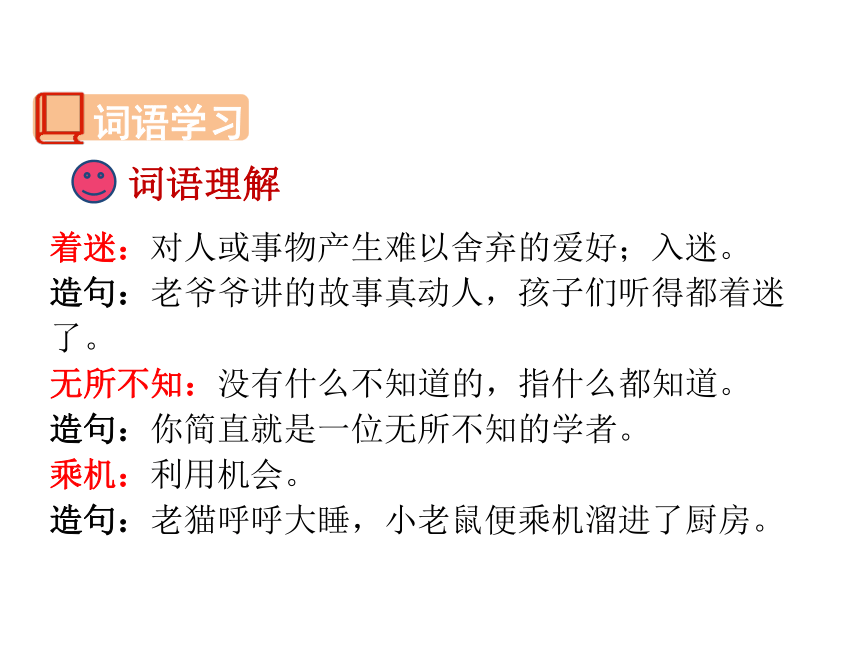

zhāo: 不着调 高着生字学习词语学习着迷:对人或事物产生难以舍弃的爱好;入迷。

造句:老爷爷讲的故事真动人,孩子们听得都着迷了。

无所不知:没有什么不知道的,指什么都知道。

造句:你简直就是一位无所不知的学者。

乘机:利用机会。

造句:老猫呼呼大睡,小老鼠便乘机溜进了厨房。

词语理解兴高采烈:兴致高,情绪热烈。

造句:孩子们在操场上兴高采烈地做游戏。

召唤:叫人来(多用于抽象事物)。

造句:新的生活在召唤着我们。

密语:秘密的通信用语。为了保密,通常用数字、字母、单词等代替真实的通信内容。

造句:两个间谍正在用密语交换窃取来的情报。

谋面:彼此见面,相识。

造句:他俩素未谋面,一番交谈后,发现彼此有许多共同的兴趣爱好。 近义词着迷—(入迷) 奇妙—(奇异)

温柔—(温和) 悦耳—(动听)

兴高采烈—(兴致勃勃)

无所不知—(见多识广)

的确—(确实) 反义词兴高采烈—(无精打采)

温柔—(粗暴) 熟悉—(陌生)

悦耳—(刺耳) 耐心—(急躁)

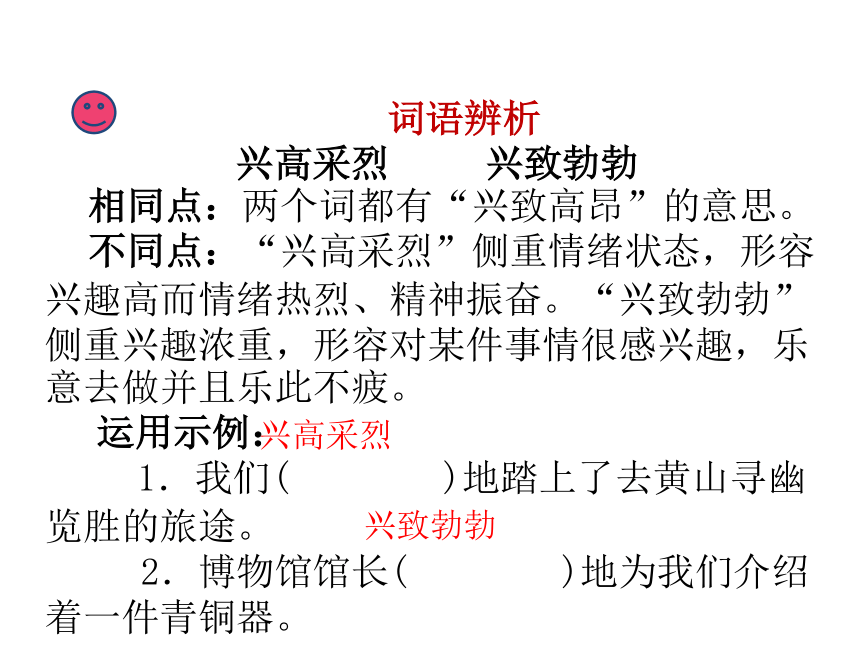

无所不知—(一窍不通) 词语辨析兴高采烈 兴致勃勃

相同点:两个词都有“兴致高昂”的意思。

不同点:“兴高采烈”侧重情绪状态,形容兴趣高而情绪热烈、精神振奋。“兴致勃勃”侧重兴趣浓重,形容对某件事情很感兴趣,乐意去做并且乐此不疲。

运用示例:

1.我们( )地踏上了去黄山寻幽览胜的旅途。

2.博物馆馆长( )地为我们介绍着一件青铜器。兴高采烈兴致勃勃 请大家先自己阅读课文,并思考以下问题:

(1)自由朗读课文,想一想课文主要讲了什么?主旨是?

整体感知 本文叙述了“我”与问讯处工作人员苏珊交往的过程,赞美了苏珊用心灵倾听孩子的心声、用爱心帮助孩子的善良品质,表达了“我”对苏珊的深切怀念之情。 (2)给课文划分层次。 第一部分(第1、2自然段):写“我”发现电话机里有个“小精灵”——问讯处,只要拨打“105”就能得到它的帮助。

第二部分(第3~6自然段):写“小精灵”教“我”为砸伤的手指止疼。

第三部分(第7~11自然段):写“我”与苏珊聊天,苏珊总是用心倾听“我”的心声,耐心地给“我”帮助与安慰。

第四部分(第12~25自然段):写“我”长大后,利用回故乡的机会与苏珊联系,在约定见面的前夕,苏珊不幸病逝。“我”深切地怀念她。 1.阅读第1、2自然段,思考:“问讯处”是什么样的机构?课文解读 问讯处与人们的日常生活有着十分密切的联系。在我国,许多公众服务场所也都设有问讯处,比如医院、车站、码头。这些问讯处,为人们就医、乘车(船)带来很大的方便。 2.阅读第3~6自然段,思考:第5段中,“我”“找到了听我说话的人”,为什么“不由得放声大哭”起来? 找到听“我”说话的人,其实就是找到了希望。那天,“我”在玩耍的时候,手指被锤子砸伤了,非常希望得到帮助,可是“家里没有人,哭也不会有谁听见”,“我”显得多么的孤独无助,只好把希望寄托在那个叫“问讯处”的“小精灵”身上。听到“小精灵”的温柔的嗓音,“我”孤独的心灵一下子得到了抚慰,终于放声大哭。这既是伤痛带来的痛苦的哭,更是在孤独中找到了希望的幸福的哭。 3.阅读第7~11自然段,回答问题。

(1)第7自然段中“我总是问她很多事情,比如,“怎么计算一个长方形物体的面积”“西班牙的首都在哪里”“‘修理’这个词怎么拼写”。小精灵总是耐心地回答我的问题,一遍遍地向我解释。”这句话说明了什么? 列举了三个问题,说明“小精灵”对“我”帮助很大。她像一个母亲似的耐心解答着一个个简单而幼稚的问题。“我”和她也在一次次交流中结下了母子般的情谊。这句话形象地写出了“小精灵”的爱心,语言虽然朴实,读起来却令人十分感动。 (2)第10自然段中,苏珊为什么说“这只可爱的小鸟,它要到另一个世界去歌唱”? 心爱的金丝雀突然死了,“我”不仅痛苦,同时对死亡充满了恐惧。如何化解“我”心中的伤痛,不让死亡留给“我”太多的恐惧呢?苏珊采用了更美好的一种说法。是啊,小鸟到另外一个世界去唱歌了,这是多么美好的事啊!听着这样的话,笼罩在“我”心头的阴影立刻消散了,快乐又回到了“我”的身边。苏珊的善良、乐观由此可见一斑。 4.阅读第12~25自然段,回答问题。

(1)第12自然段中,作者为什么用“如同我第二个母亲”来形容苏珊?本段在文中有何作用? 用“如同我第二个母亲”来形容苏珊,表现出“我”对苏珊的爱。苏珊不是“我”的母亲,“我们”也从未见过面,是电话线把“我们”紧紧地联系在一起:苏珊就像母亲那样,耐心倾听“我”的心声,在“我”遇到困难时给予帮助,在“我”痛苦时予以安慰。这就是“我”长大后,离开家乡,也知道电话是怎么回事后想见到苏珊的真正原因。文章这样写,也为下文“我”回到家乡后主动与苏珊联系做了铺垫,推动了情节的发展。 (2)如何理解苏珊给“我”的留言? 这句话又一次表现出苏珊慈母般善良美好的品质。这句话与前文“你知道吗,这只可爱的小鸟,它要到另一个世界去歌唱”相照应,含蓄地表明苏珊离开了人世。这则留言是苏珊为了化解由于自己的去世给“我”带来的悲痛而留下的,她希望“我”快乐地生活,不要因为她的离去而过分伤心。1.小时候,家里最让我着迷的是那台老旧的电话机。

2.我飞快地跑上楼,拿起电话听筒,拨了“105”,对里面说:“问讯处?”

3.她沉默了一会儿,说:“我希望你的手指已经好了。”

佳句积累(倒叙,以倒叙开篇,点明文中所回忆的往事与电话机有关。)(动作描写)(照应前文“我”砸伤手指后求助的情节。) 前后照应

前后照应属于“照应”手法的三个类型之一,有别于我们在第6课学过的“首尾照应”。它指的是一篇文章中上下文之间的呼应。比如某个内容前文提到了,后面又再次作出交代,或者有的内容主要在后面说到,但前文也作了必要的提示。本文就多次运用了前后照应的写法,如最后一段中苏珊的留言与第10段中“你知道吗,这只可爱的小鸟,它要到另一个世界去唱歌”

照应。这种写法可以使读者明白事情的前因后果,让叙事线索明断暗续,伏而不露,使文章结构完整,脉络贯通。

写法借鉴 在写作中运用这种写法时,可以重复使用相似或相同的语句来照应;也可以前文设置伏笔,后文作出交代来照应。总之,要注意照应的内容在时间或在事情发展过程中应有一定的间隔。1.描写人物哭的词语。

哭爹叫娘 捶胸顿足

号啕大哭 抱头痛哭

喜极而泣 泪流满面

涕泗滂沱 泣不成声

潸然泪下 老泪纵横

声泪俱下 痛哭流涕

拓展延伸2.表现人物开心的词语。

眉开眼笑 眉飞色舞

喜上眉梢 捧腹大笑

手舞足蹈 前仰后合

开怀大笑 笑容可掬

笑逐颜开 相视而笑

谈笑风生 兴高采烈3.好书推荐。

《亲爱的安德烈》是著名作家龙应台和儿子安德烈用三年时间互通书信的结集。全书生动地呈现了母子两代人心灵的碰撞以及中西方不同文化对个体思想意识的影响。龙应台在信中同儿子分享自己的童年故事和青春成长史,安德烈也让母亲了解自己喜欢的摇滚乐和电影。他们的书信以生动的文笔,涉及了道德伦理、文化差异、普世价值、国际政治等内容,双方超越了母子关系,以理性的方式沟通,以平等的地位交流,相互了解,彼此进入对方的心灵,用爱与真诚在“代沟”上架起了一座桥梁。 “我” 快乐着、幸福着,因为有了像苏珊这样未曾谋面的慈祥的母亲在我成长的路途中为我排忧解难;苏珊快乐着、幸福着,因为“我”这样调皮的小鬼让她感受到母爱的伟大,这一切都是用心灵去倾听的结果以至于在生命的最后一刻苏珊仍坚守在“问讯处”,想倾听我的诉说,想让“我”倾听她最后的告白(出示):汤米,我要到另一个世界去歌唱。课堂小结结构图示用心灵去倾听“我”知道电话里有个“小精灵”“我”第一次向“小精灵”求助“我”和苏珊成了朋友长大后约定见面,苏珊病逝用爱心帮助

用真情怀念1.本文采用 的视角观察事物,真实地记录了 _,赞美了 的善良品质,表达了“我”对苏珊的 之情。

2.给下列划线字选择正确的解释。

奇:A.惊异,引以为奇。 B.出人意料,令人不测。

C.特殊的,稀罕,不常见的。

我发现在这奇妙的电话机里,住着一个无所不知的小精灵。( )当堂测试一个孩子“我”与问讯处工作人员苏珊的交往过程苏珊用心灵倾听孩子的心声,用爱心帮助孩子深切怀念B

乘chénɡ:乘车 乘风破浪

shènɡ:万乘 千乘之国着zháo:着迷 着急

zhuó:沉着 穿着

zhe: 看着你 冲着北面

zhāo: 不着调 高着生字学习词语学习着迷:对人或事物产生难以舍弃的爱好;入迷。

造句:老爷爷讲的故事真动人,孩子们听得都着迷了。

无所不知:没有什么不知道的,指什么都知道。

造句:你简直就是一位无所不知的学者。

乘机:利用机会。

造句:老猫呼呼大睡,小老鼠便乘机溜进了厨房。

词语理解兴高采烈:兴致高,情绪热烈。

造句:孩子们在操场上兴高采烈地做游戏。

召唤:叫人来(多用于抽象事物)。

造句:新的生活在召唤着我们。

密语:秘密的通信用语。为了保密,通常用数字、字母、单词等代替真实的通信内容。

造句:两个间谍正在用密语交换窃取来的情报。

谋面:彼此见面,相识。

造句:他俩素未谋面,一番交谈后,发现彼此有许多共同的兴趣爱好。 近义词着迷—(入迷) 奇妙—(奇异)

温柔—(温和) 悦耳—(动听)

兴高采烈—(兴致勃勃)

无所不知—(见多识广)

的确—(确实) 反义词兴高采烈—(无精打采)

温柔—(粗暴) 熟悉—(陌生)

悦耳—(刺耳) 耐心—(急躁)

无所不知—(一窍不通) 词语辨析兴高采烈 兴致勃勃

相同点:两个词都有“兴致高昂”的意思。

不同点:“兴高采烈”侧重情绪状态,形容兴趣高而情绪热烈、精神振奋。“兴致勃勃”侧重兴趣浓重,形容对某件事情很感兴趣,乐意去做并且乐此不疲。

运用示例:

1.我们( )地踏上了去黄山寻幽览胜的旅途。

2.博物馆馆长( )地为我们介绍着一件青铜器。兴高采烈兴致勃勃 请大家先自己阅读课文,并思考以下问题:

(1)自由朗读课文,想一想课文主要讲了什么?主旨是?

整体感知 本文叙述了“我”与问讯处工作人员苏珊交往的过程,赞美了苏珊用心灵倾听孩子的心声、用爱心帮助孩子的善良品质,表达了“我”对苏珊的深切怀念之情。 (2)给课文划分层次。 第一部分(第1、2自然段):写“我”发现电话机里有个“小精灵”——问讯处,只要拨打“105”就能得到它的帮助。

第二部分(第3~6自然段):写“小精灵”教“我”为砸伤的手指止疼。

第三部分(第7~11自然段):写“我”与苏珊聊天,苏珊总是用心倾听“我”的心声,耐心地给“我”帮助与安慰。

第四部分(第12~25自然段):写“我”长大后,利用回故乡的机会与苏珊联系,在约定见面的前夕,苏珊不幸病逝。“我”深切地怀念她。 1.阅读第1、2自然段,思考:“问讯处”是什么样的机构?课文解读 问讯处与人们的日常生活有着十分密切的联系。在我国,许多公众服务场所也都设有问讯处,比如医院、车站、码头。这些问讯处,为人们就医、乘车(船)带来很大的方便。 2.阅读第3~6自然段,思考:第5段中,“我”“找到了听我说话的人”,为什么“不由得放声大哭”起来? 找到听“我”说话的人,其实就是找到了希望。那天,“我”在玩耍的时候,手指被锤子砸伤了,非常希望得到帮助,可是“家里没有人,哭也不会有谁听见”,“我”显得多么的孤独无助,只好把希望寄托在那个叫“问讯处”的“小精灵”身上。听到“小精灵”的温柔的嗓音,“我”孤独的心灵一下子得到了抚慰,终于放声大哭。这既是伤痛带来的痛苦的哭,更是在孤独中找到了希望的幸福的哭。 3.阅读第7~11自然段,回答问题。

(1)第7自然段中“我总是问她很多事情,比如,“怎么计算一个长方形物体的面积”“西班牙的首都在哪里”“‘修理’这个词怎么拼写”。小精灵总是耐心地回答我的问题,一遍遍地向我解释。”这句话说明了什么? 列举了三个问题,说明“小精灵”对“我”帮助很大。她像一个母亲似的耐心解答着一个个简单而幼稚的问题。“我”和她也在一次次交流中结下了母子般的情谊。这句话形象地写出了“小精灵”的爱心,语言虽然朴实,读起来却令人十分感动。 (2)第10自然段中,苏珊为什么说“这只可爱的小鸟,它要到另一个世界去歌唱”? 心爱的金丝雀突然死了,“我”不仅痛苦,同时对死亡充满了恐惧。如何化解“我”心中的伤痛,不让死亡留给“我”太多的恐惧呢?苏珊采用了更美好的一种说法。是啊,小鸟到另外一个世界去唱歌了,这是多么美好的事啊!听着这样的话,笼罩在“我”心头的阴影立刻消散了,快乐又回到了“我”的身边。苏珊的善良、乐观由此可见一斑。 4.阅读第12~25自然段,回答问题。

(1)第12自然段中,作者为什么用“如同我第二个母亲”来形容苏珊?本段在文中有何作用? 用“如同我第二个母亲”来形容苏珊,表现出“我”对苏珊的爱。苏珊不是“我”的母亲,“我们”也从未见过面,是电话线把“我们”紧紧地联系在一起:苏珊就像母亲那样,耐心倾听“我”的心声,在“我”遇到困难时给予帮助,在“我”痛苦时予以安慰。这就是“我”长大后,离开家乡,也知道电话是怎么回事后想见到苏珊的真正原因。文章这样写,也为下文“我”回到家乡后主动与苏珊联系做了铺垫,推动了情节的发展。 (2)如何理解苏珊给“我”的留言? 这句话又一次表现出苏珊慈母般善良美好的品质。这句话与前文“你知道吗,这只可爱的小鸟,它要到另一个世界去歌唱”相照应,含蓄地表明苏珊离开了人世。这则留言是苏珊为了化解由于自己的去世给“我”带来的悲痛而留下的,她希望“我”快乐地生活,不要因为她的离去而过分伤心。1.小时候,家里最让我着迷的是那台老旧的电话机。

2.我飞快地跑上楼,拿起电话听筒,拨了“105”,对里面说:“问讯处?”

3.她沉默了一会儿,说:“我希望你的手指已经好了。”

佳句积累(倒叙,以倒叙开篇,点明文中所回忆的往事与电话机有关。)(动作描写)(照应前文“我”砸伤手指后求助的情节。) 前后照应

前后照应属于“照应”手法的三个类型之一,有别于我们在第6课学过的“首尾照应”。它指的是一篇文章中上下文之间的呼应。比如某个内容前文提到了,后面又再次作出交代,或者有的内容主要在后面说到,但前文也作了必要的提示。本文就多次运用了前后照应的写法,如最后一段中苏珊的留言与第10段中“你知道吗,这只可爱的小鸟,它要到另一个世界去唱歌”

照应。这种写法可以使读者明白事情的前因后果,让叙事线索明断暗续,伏而不露,使文章结构完整,脉络贯通。

写法借鉴 在写作中运用这种写法时,可以重复使用相似或相同的语句来照应;也可以前文设置伏笔,后文作出交代来照应。总之,要注意照应的内容在时间或在事情发展过程中应有一定的间隔。1.描写人物哭的词语。

哭爹叫娘 捶胸顿足

号啕大哭 抱头痛哭

喜极而泣 泪流满面

涕泗滂沱 泣不成声

潸然泪下 老泪纵横

声泪俱下 痛哭流涕

拓展延伸2.表现人物开心的词语。

眉开眼笑 眉飞色舞

喜上眉梢 捧腹大笑

手舞足蹈 前仰后合

开怀大笑 笑容可掬

笑逐颜开 相视而笑

谈笑风生 兴高采烈3.好书推荐。

《亲爱的安德烈》是著名作家龙应台和儿子安德烈用三年时间互通书信的结集。全书生动地呈现了母子两代人心灵的碰撞以及中西方不同文化对个体思想意识的影响。龙应台在信中同儿子分享自己的童年故事和青春成长史,安德烈也让母亲了解自己喜欢的摇滚乐和电影。他们的书信以生动的文笔,涉及了道德伦理、文化差异、普世价值、国际政治等内容,双方超越了母子关系,以理性的方式沟通,以平等的地位交流,相互了解,彼此进入对方的心灵,用爱与真诚在“代沟”上架起了一座桥梁。 “我” 快乐着、幸福着,因为有了像苏珊这样未曾谋面的慈祥的母亲在我成长的路途中为我排忧解难;苏珊快乐着、幸福着,因为“我”这样调皮的小鬼让她感受到母爱的伟大,这一切都是用心灵去倾听的结果以至于在生命的最后一刻苏珊仍坚守在“问讯处”,想倾听我的诉说,想让“我”倾听她最后的告白(出示):汤米,我要到另一个世界去歌唱。课堂小结结构图示用心灵去倾听“我”知道电话里有个“小精灵”“我”第一次向“小精灵”求助“我”和苏珊成了朋友长大后约定见面,苏珊病逝用爱心帮助

用真情怀念1.本文采用 的视角观察事物,真实地记录了 _,赞美了 的善良品质,表达了“我”对苏珊的 之情。

2.给下列划线字选择正确的解释。

奇:A.惊异,引以为奇。 B.出人意料,令人不测。

C.特殊的,稀罕,不常见的。

我发现在这奇妙的电话机里,住着一个无所不知的小精灵。( )当堂测试一个孩子“我”与问讯处工作人员苏珊的交往过程苏珊用心灵倾听孩子的心声,用爱心帮助孩子深切怀念B

同课章节目录

- 第一组

- 1 山中访友

- 2 山雨

- 3 草虫的村落

- 4 索溪峪的“野”

- 第二组

- 5 詹天佑

- 6 怀念母亲

- 7 彩色的翅膀

- 8 中华少年

- 第三组

- 9 穷人

- 10 别饿坏了那匹马

- 11 唯一的听众

- 12 用心灵去倾听

- 第四组

- 13 只有一个地球

- 14 鹿和狼的故事

- 15 这片土地是神圣的

- 16 青山不老

- 第五组

- 17 少年闰土

- 18 我的伯父鲁迅先生

- 19 一面

- 20 有的人

- 第六组

- 诗海拾贝

- 与诗同行

- 第七组

- 21 老人与海鸥

- 22 跑进家来的松鼠

- 23 最后一头战象

- 24 金色的脚印

- 第八组

- 25 伯牙绝弦

- 26 月光曲

- 27 蒙娜丽莎之约

- 28 我的舞台

- 选读课文

- 1 林海

- 2 祖国,我终于回来了

- 3 小抄写员

- 4 城市之肺

- 5 军神

- 6 我们的方阵

- 7 军犬黑子

- 8 看戏