历史必修一人教新课标第11课 太平天国运动 课件(21张)

文档属性

| 名称 | 历史必修一人教新课标第11课 太平天国运动 课件(21张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-10-23 07:19:31 | ||

图片预览

文档简介

第11课

太平天国运动

课程标准:

1、了解太平天国运动的主要史实

2、认识农民起义在民主革命时期的作用与局限性

愤青洪秀全与屌丝逆袭的故事

姓名:洪秀全 原名:仁坤

小名:火秀 族系:客家人

籍贯:广东花县 学历:童生

职业:天王 生卒:(1814-1864)

家世:农民家庭

大事记:

1814-1843,七岁进入私塾,十五年考试,四次落榜,终为童生。

1843-1851,创立“拜上帝教”,传播教义,发动民众。

1851-1864,建立太平天国,与清政府分庭抗礼,直至灭亡。

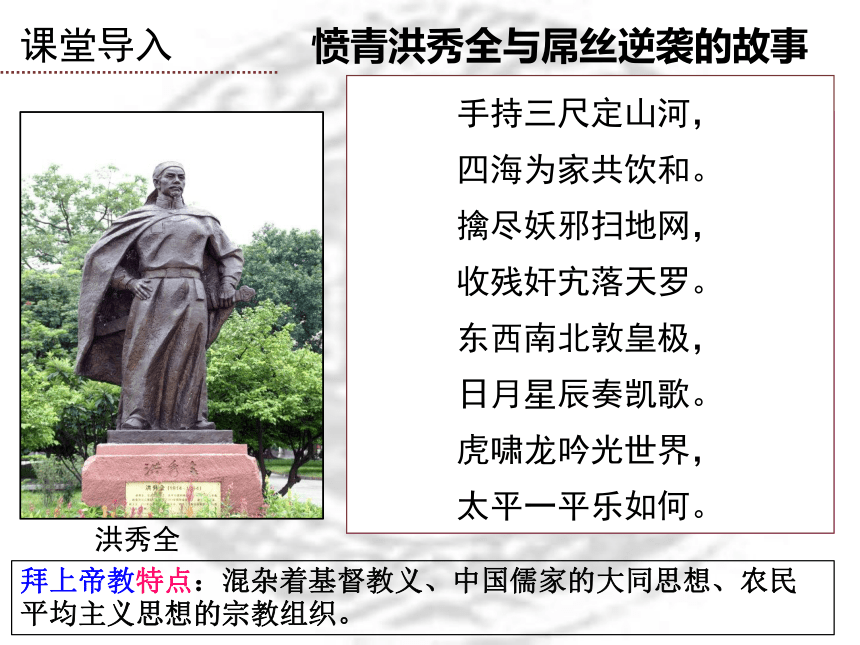

课堂导入

洪秀全

手持三尺定山河,

四海为家共饮和。

擒尽妖邪扫地网,

收残奸宄落天罗。

东西南北敦皇极,

日月星辰奏凯歌。

虎啸龙吟光世界,

太平一平乐如何。

拜上帝教特点:混杂着基督教义、中国儒家的大同思想、农民平均主义思想的宗教组织。

课堂导入

这首诗表达了洪秀全要领导农民推翻清朝反动统治的决心。洪秀全出身于农民家庭,曾经和千千万万个学子一样,他的理想是希望通过科举考试走上仕途。然而,我们并没有在清朝的官员中见到他的身影,那么是什么原因使他走上反清的道路,是什么原因使他可以一呼百应,又是什么原因使他可以成为太平天国的精神领袖呢?

一、世间不太平

——寻背景

外因:外国资本主义的侵略,民族矛盾激化;

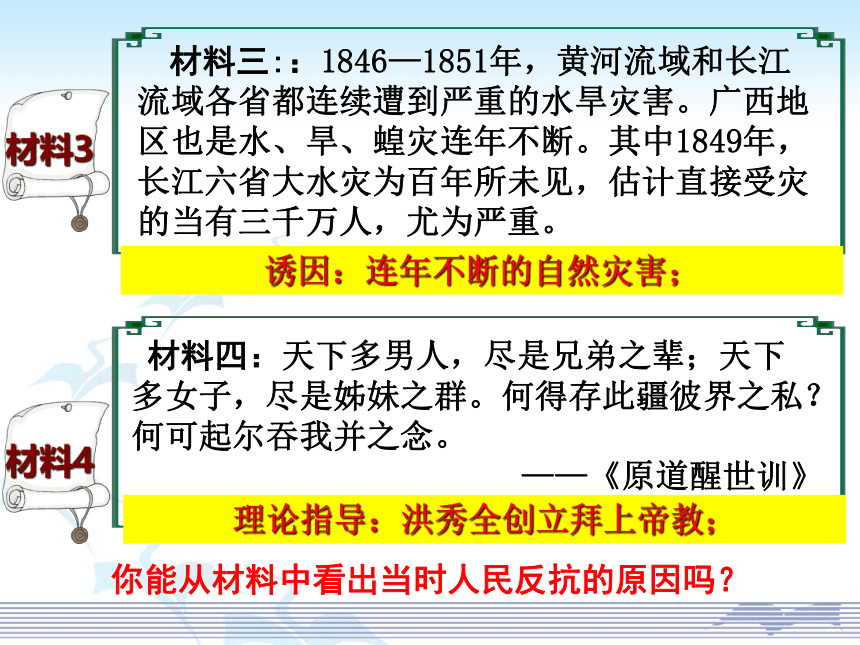

你能从材料中看出当时人民反抗的原因吗?

内因:清政府腐败统治,阶级矛盾激化;

材料三::1846—1851年,黄河流域和长江流域各省都连续遭到严重的水旱灾害。广西地区也是水、旱、蝗灾连年不断。其中1849年,长江六省大水灾为百年所未见,估计直接受灾的当有三千万人,尤为严重。

你能从材料中看出当时人民反抗的原因吗?

诱因:连年不断的自然灾害;

理论指导:洪秀全创立拜上帝教;

外国侵略

2)直接原因:

农民阶级

地主阶级

自然灾害

激化

激化

4)理论指导:洪秀全创拜上帝教

3)根本原因:

1)外部原因:

腐朽的封建统治和沉重的剥削导致阶级矛盾激化

外国资本主义侵略激化民族矛盾

自然灾害严重

太平天国运动爆发的原因

阶级矛盾

金田

永安

天京

长沙

武昌

南昌

九江

天津

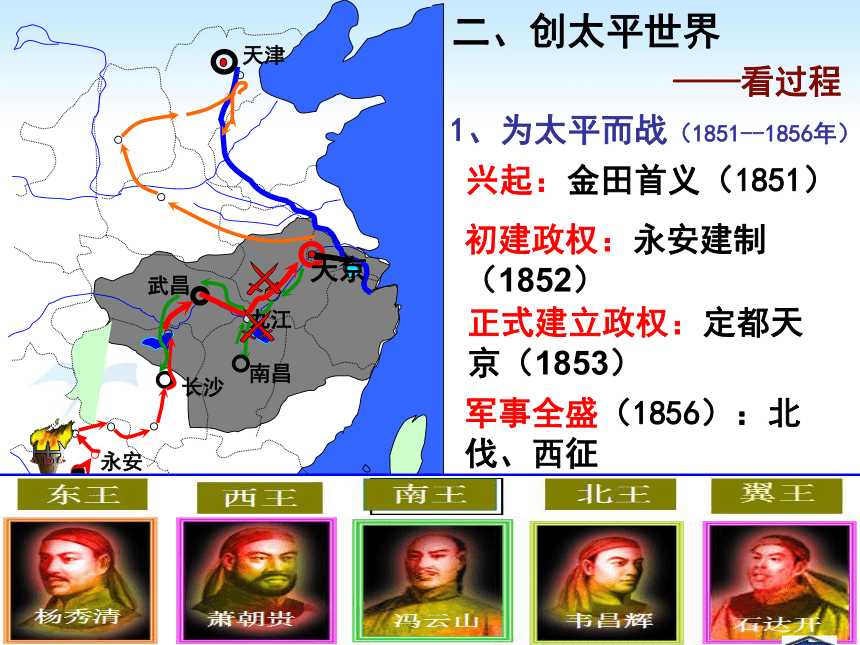

1、为太平而战(1851--1856年)

兴起:金田首义(1851)

初建政权:永安建制(1852)

正式建立政权:定都天京(1853)

军事全盛(1856):北伐、西征

——看过程

二、创太平世界

称号 东王 西王 南王 北王 翼王

人名 杨秀清 萧朝贵 冯云山 韦昌辉 石达开

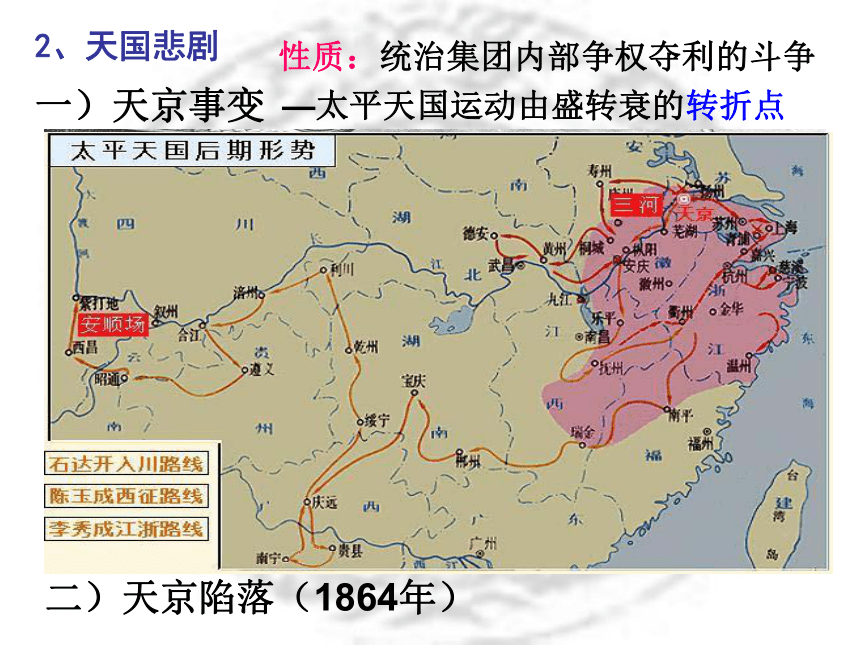

2、天国悲剧

一)天京事变

2)原因:

农民阶级的局限性(根本原因)

洪杨矛盾(直接原因)

1)概况:

逼

杀

责

疑

走

杨

韦

石

杀

洪

—太平天国运动由盛转衰的转折点

天父杀天兄,江山打不通,

长毛非正主,依旧让咸丰。

二)天京陷落(1864年)

性质:统治集团内部争权夺利的斗争

3、太平的构想

1)前期:《天朝田亩制度》

2)后期:《资政新篇》

●1853年,定都天京后,太平天国颁布了革命纲领《天朝田亩制度》。

●1859年,为了振兴太平天国,洪仁玕提出《资政新篇》。

1、目的:

“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则分,杂以九等。如一家六人,分三人好田,分三人丑田,好丑各一半。凡天下田,天下人同耕。……产品分配,根据“天下人人不受私,物物归上主”的原则,每户留足口粮,其余归圣库。 ……务使天下共享天父上皇上帝大福,有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。”

——摘自《天朝田亩制度》

2、主要内容:

①废除封建土地所有制,按人口平均分配土地

②实行圣库制度,每户留足口粮,其余归圣库

1)前期:《天朝田亩制度》(1853)

建立一个 “四有二无”的理想社会。

从材料中你能看出太平天国想建立一个什么样的社会吗?

“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分 ……无处不均匀,无人不饱暖也”

规定均分土地但每家每户单独进行生产,所有收成留足口粮后,其余归国库。婚丧嫁娶都由国库出资。

(1)要求废除封建土地所有制,反映了农民要求获得土地的愿望,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶。

(2)有利于调动农民积极性,推动革命形势的发展。

甲:听说天王要按人口给咱们平分土地?

乙:噢,太好了!咱终于有地可种了!再不用被地主欺负了!

丙:看来这天王真是不错,以后咱就跟着天王打仗,打倒地主,打倒狗皇帝!这样咱就能分到更多地了!

1853年冬,天京街头,甲乙丙三个平民在闲聊……

甲:哎,你们俩不要高兴地太早,我听说天王只是给我们留点口粮,剩下的要全部交给国库,再由他天王分配。

(1)绝对平均主义,无法调动农民生产积极性

(2)缺乏实行的条件

乙:咱辛辛苦苦种的粮食凭啥交上去?!那谁还会卖力干活?

丙:就是,咱也打不出太多粮食啊,哪还有余粮交国库?再说了,指不定哪天清军就杀回来了,还不得把地给收回去?

3、评价

(3)固守小农经济,落后于时代潮流

(2)缺乏安定的环境

空想性

落后性

是太平天国的纲领性文件

性质:

革命性

作用:推动太平天国运动的发展

<2>《资政新篇》的主张在当时能实现么?说说你的理由。

2)《资政新篇》(1859年)

2、内容:《资政新篇》倡导向西方学习,进行全面的改革:

(1)未反映农民最迫切的愿望和要求,不是农民革命实践的产物

(2)超越中国当时的国情,缺乏实现的必要条件

<1>你认为《资政新篇》提出了一个怎样的社会改革方案?

(1)提倡发展资本主义,是中国最早的资本主义改革方案

(2)顺应了社会发展潮流

1、目的:

振兴太平天国

政治上:实行以法治国,官吏由公众选举。

经济上:发展工商业,奖励技术发明。

社会上:开设新式学堂,兴办医院,设鳏寡孤独院、育婴堂。

外交上:在平等基础上同各国自由通商、进行文化交流等。

兴银行。倘有百万家财者,先将家资契式禀报入库,然后准颁一百五十万银纸,刻以精细花草,盖以国印图章,或银货相易,或纸银相易,皆准每两取息三厘。……此举大利于商贾士民,出入便于携带……

——《资政新篇》

1、这里反映的经济思想与《天朝田亩制度》有何不同?

2、二者相比哪一个更能顺应世界历史发展的潮流?

3、虽如此,其有没有促进太平天国运动乃至中国的发展?原因何在?

比较: 《天朝田亩制度》与《资政新篇》(名师P45)

1853年初为巩固政权,

强盛期

1859年为改革内政,

衰弱期

改革土地制度为中心,

绝对平均主义

学习西方,发展工商业和资本主义经济

群众基础广泛

群众基础薄弱

直接推动革命发展

农民反应不积极

有极大的空想性、落后性

有资义色彩,反映向西方寻求真理和迫切救国救民愿望

革命纲领;具有反封建的革命性;未能真正实施

消灭

私有制

发展

私有制

《天朝田亩制度》 《资政新篇》

产生背景

经济主张

群众基础

作用

特点

相同

材料一 太平天国北伐西征并举。北伐军一直打到天津郊区,震动京师。清政府急忙从各地调集重兵,围攻北伐军。由于孤军深入,北伐军浴血奋战两年,最终失败。

材料二 洋枪队是清政府勾结美、英、法侵略者为镇压太平天国组成的武装。1860年(咸丰十年)在上海组成由美国人华尔统领。

战略上的失误;

在半殖民地半封建社会,由于阶级的局限性和时代的局限性,农民阶级不能领导中国民主革命取得胜利。

失败原因:

农民阶级的局限性(根本原因)

失败教训:

中外反动势力的联合镇压。

①主观:

②客观:

1

三、太平的反思

1853年,太平天国刚刚定都天京不久,杨秀清在答复有关不平等条约时就认为,天下一家,四海之内皆兄弟,不能有“主从之分”,对不平等条约不予理睬。1862年有个外国侵略者来到南京向洪秀全建议,协力击败清军之后,平分中国。洪秀全当即严词驳斥:“我争中国,意欲全图,事成平分,天下失笑,不成之后,引鬼入邦。”

2

它沉重打击了中外反动势力,表达了农民群众的理想追求,提出了近代中国第一个具有资本主义性质的社会改革方案《资政新篇》。这一体制变革的勇敢尝试,是当时先进中国人向西方寻求真理的智慧结晶。

课堂小结

难以盖棺定论——教科书里识天国

台湾:愚妄残暴、措施荒谬,其政治制度极端专制,形成历史罕见的恐怕统治。 ——台湾现行历史教科书

海外:太平军叛乱在许多方面是中国前近代史与近代史的转折期。 ——费正清1985年《剑桥中国晚清史》

清末:对太平天国运动的叙述,从宣扬“皇清武功”出发,一致将太平天国运动定性为“作乱”、“匪乱”等,叙述思路是清政府如何镇压及最终消灭太平天国运动。

——陈庆《中国历史教科书》1909年

民国:“计太平天国与清朝抗争先后凡十五年,军队所过十六省,为有清中叶以来最大的变乱。”

——《开明中国历史讲义》1940年

海外:太平天国之后,从前由满人占据的重要督抚位置现在落入了汉人之手。势力强大的巡抚和总督时时会摆脱中央政府自行其是。 ——徐中约2001年《中国近代史》

50年代:毛竹笋,两头黄,农民领袖李忠王。地主见了他象见阎王,农民见了他赛过亲娘。农民领袖李秀成,是我伲农民大恩人,杀了土豪和恶霸,领导我伲把田分。

——1950年代课本中的太平天国民谣

80、90年代:太平天国运动是中国近代史上规模巨大、波澜壮阔的反封建反侵略的农民革命战争。——老人教版

60、70年代:李秀成被毛泽东钦定成“晚节不忠”,是个“叛徒”,于是历史教科书出现了神化洪秀全、鬼化李秀成的内容。 ——秦晖《太平天国》

2001年前后:它扫荡了王朝秩序,冲击了旧纲常名教,动摇了清朝统治的政治基础。 ——现行岳麓版

综合上述历史教科书,你认为历史认识受到哪些因素的影响?应该如何客观公正地评价历史?

教科书里识天国

教科书是一个时代学术发展的产物。从教科书的发展变化审视太平天国,我们很难强求有一个盖棺论定式的评价。由于评价者对历史本身了解的程度、所持的立场、依据的史观、观察问题的视角、所处的历史时代不尽相同,对太平天国的评价也会存在多元化。

所以,在认识历史时,我们不应将历史的评价固定化、模式化,更不应将历史评价虚无化,认定历史是个可以随意打扮的小姑娘,或者矮化,或者拔高,而要依据客观史料,还原到历史现场,尊重当时的历史条件,多角度、宽视野地解读历史。

太平天国运动

课程标准:

1、了解太平天国运动的主要史实

2、认识农民起义在民主革命时期的作用与局限性

愤青洪秀全与屌丝逆袭的故事

姓名:洪秀全 原名:仁坤

小名:火秀 族系:客家人

籍贯:广东花县 学历:童生

职业:天王 生卒:(1814-1864)

家世:农民家庭

大事记:

1814-1843,七岁进入私塾,十五年考试,四次落榜,终为童生。

1843-1851,创立“拜上帝教”,传播教义,发动民众。

1851-1864,建立太平天国,与清政府分庭抗礼,直至灭亡。

课堂导入

洪秀全

手持三尺定山河,

四海为家共饮和。

擒尽妖邪扫地网,

收残奸宄落天罗。

东西南北敦皇极,

日月星辰奏凯歌。

虎啸龙吟光世界,

太平一平乐如何。

拜上帝教特点:混杂着基督教义、中国儒家的大同思想、农民平均主义思想的宗教组织。

课堂导入

这首诗表达了洪秀全要领导农民推翻清朝反动统治的决心。洪秀全出身于农民家庭,曾经和千千万万个学子一样,他的理想是希望通过科举考试走上仕途。然而,我们并没有在清朝的官员中见到他的身影,那么是什么原因使他走上反清的道路,是什么原因使他可以一呼百应,又是什么原因使他可以成为太平天国的精神领袖呢?

一、世间不太平

——寻背景

外因:外国资本主义的侵略,民族矛盾激化;

你能从材料中看出当时人民反抗的原因吗?

内因:清政府腐败统治,阶级矛盾激化;

材料三::1846—1851年,黄河流域和长江流域各省都连续遭到严重的水旱灾害。广西地区也是水、旱、蝗灾连年不断。其中1849年,长江六省大水灾为百年所未见,估计直接受灾的当有三千万人,尤为严重。

你能从材料中看出当时人民反抗的原因吗?

诱因:连年不断的自然灾害;

理论指导:洪秀全创立拜上帝教;

外国侵略

2)直接原因:

农民阶级

地主阶级

自然灾害

激化

激化

4)理论指导:洪秀全创拜上帝教

3)根本原因:

1)外部原因:

腐朽的封建统治和沉重的剥削导致阶级矛盾激化

外国资本主义侵略激化民族矛盾

自然灾害严重

太平天国运动爆发的原因

阶级矛盾

金田

永安

天京

长沙

武昌

南昌

九江

天津

1、为太平而战(1851--1856年)

兴起:金田首义(1851)

初建政权:永安建制(1852)

正式建立政权:定都天京(1853)

军事全盛(1856):北伐、西征

——看过程

二、创太平世界

称号 东王 西王 南王 北王 翼王

人名 杨秀清 萧朝贵 冯云山 韦昌辉 石达开

2、天国悲剧

一)天京事变

2)原因:

农民阶级的局限性(根本原因)

洪杨矛盾(直接原因)

1)概况:

逼

杀

责

疑

走

杨

韦

石

杀

洪

—太平天国运动由盛转衰的转折点

天父杀天兄,江山打不通,

长毛非正主,依旧让咸丰。

二)天京陷落(1864年)

性质:统治集团内部争权夺利的斗争

3、太平的构想

1)前期:《天朝田亩制度》

2)后期:《资政新篇》

●1853年,定都天京后,太平天国颁布了革命纲领《天朝田亩制度》。

●1859年,为了振兴太平天国,洪仁玕提出《资政新篇》。

1、目的:

“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则分,杂以九等。如一家六人,分三人好田,分三人丑田,好丑各一半。凡天下田,天下人同耕。……产品分配,根据“天下人人不受私,物物归上主”的原则,每户留足口粮,其余归圣库。 ……务使天下共享天父上皇上帝大福,有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。”

——摘自《天朝田亩制度》

2、主要内容:

①废除封建土地所有制,按人口平均分配土地

②实行圣库制度,每户留足口粮,其余归圣库

1)前期:《天朝田亩制度》(1853)

建立一个 “四有二无”的理想社会。

从材料中你能看出太平天国想建立一个什么样的社会吗?

“凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分 ……无处不均匀,无人不饱暖也”

规定均分土地但每家每户单独进行生产,所有收成留足口粮后,其余归国库。婚丧嫁娶都由国库出资。

(1)要求废除封建土地所有制,反映了农民要求获得土地的愿望,是几千年来农民反封建斗争的思想结晶。

(2)有利于调动农民积极性,推动革命形势的发展。

甲:听说天王要按人口给咱们平分土地?

乙:噢,太好了!咱终于有地可种了!再不用被地主欺负了!

丙:看来这天王真是不错,以后咱就跟着天王打仗,打倒地主,打倒狗皇帝!这样咱就能分到更多地了!

1853年冬,天京街头,甲乙丙三个平民在闲聊……

甲:哎,你们俩不要高兴地太早,我听说天王只是给我们留点口粮,剩下的要全部交给国库,再由他天王分配。

(1)绝对平均主义,无法调动农民生产积极性

(2)缺乏实行的条件

乙:咱辛辛苦苦种的粮食凭啥交上去?!那谁还会卖力干活?

丙:就是,咱也打不出太多粮食啊,哪还有余粮交国库?再说了,指不定哪天清军就杀回来了,还不得把地给收回去?

3、评价

(3)固守小农经济,落后于时代潮流

(2)缺乏安定的环境

空想性

落后性

是太平天国的纲领性文件

性质:

革命性

作用:推动太平天国运动的发展

<2>《资政新篇》的主张在当时能实现么?说说你的理由。

2)《资政新篇》(1859年)

2、内容:《资政新篇》倡导向西方学习,进行全面的改革:

(1)未反映农民最迫切的愿望和要求,不是农民革命实践的产物

(2)超越中国当时的国情,缺乏实现的必要条件

<1>你认为《资政新篇》提出了一个怎样的社会改革方案?

(1)提倡发展资本主义,是中国最早的资本主义改革方案

(2)顺应了社会发展潮流

1、目的:

振兴太平天国

政治上:实行以法治国,官吏由公众选举。

经济上:发展工商业,奖励技术发明。

社会上:开设新式学堂,兴办医院,设鳏寡孤独院、育婴堂。

外交上:在平等基础上同各国自由通商、进行文化交流等。

兴银行。倘有百万家财者,先将家资契式禀报入库,然后准颁一百五十万银纸,刻以精细花草,盖以国印图章,或银货相易,或纸银相易,皆准每两取息三厘。……此举大利于商贾士民,出入便于携带……

——《资政新篇》

1、这里反映的经济思想与《天朝田亩制度》有何不同?

2、二者相比哪一个更能顺应世界历史发展的潮流?

3、虽如此,其有没有促进太平天国运动乃至中国的发展?原因何在?

比较: 《天朝田亩制度》与《资政新篇》(名师P45)

1853年初为巩固政权,

强盛期

1859年为改革内政,

衰弱期

改革土地制度为中心,

绝对平均主义

学习西方,发展工商业和资本主义经济

群众基础广泛

群众基础薄弱

直接推动革命发展

农民反应不积极

有极大的空想性、落后性

有资义色彩,反映向西方寻求真理和迫切救国救民愿望

革命纲领;具有反封建的革命性;未能真正实施

消灭

私有制

发展

私有制

《天朝田亩制度》 《资政新篇》

产生背景

经济主张

群众基础

作用

特点

相同

材料一 太平天国北伐西征并举。北伐军一直打到天津郊区,震动京师。清政府急忙从各地调集重兵,围攻北伐军。由于孤军深入,北伐军浴血奋战两年,最终失败。

材料二 洋枪队是清政府勾结美、英、法侵略者为镇压太平天国组成的武装。1860年(咸丰十年)在上海组成由美国人华尔统领。

战略上的失误;

在半殖民地半封建社会,由于阶级的局限性和时代的局限性,农民阶级不能领导中国民主革命取得胜利。

失败原因:

农民阶级的局限性(根本原因)

失败教训:

中外反动势力的联合镇压。

①主观:

②客观:

1

三、太平的反思

1853年,太平天国刚刚定都天京不久,杨秀清在答复有关不平等条约时就认为,天下一家,四海之内皆兄弟,不能有“主从之分”,对不平等条约不予理睬。1862年有个外国侵略者来到南京向洪秀全建议,协力击败清军之后,平分中国。洪秀全当即严词驳斥:“我争中国,意欲全图,事成平分,天下失笑,不成之后,引鬼入邦。”

2

它沉重打击了中外反动势力,表达了农民群众的理想追求,提出了近代中国第一个具有资本主义性质的社会改革方案《资政新篇》。这一体制变革的勇敢尝试,是当时先进中国人向西方寻求真理的智慧结晶。

课堂小结

难以盖棺定论——教科书里识天国

台湾:愚妄残暴、措施荒谬,其政治制度极端专制,形成历史罕见的恐怕统治。 ——台湾现行历史教科书

海外:太平军叛乱在许多方面是中国前近代史与近代史的转折期。 ——费正清1985年《剑桥中国晚清史》

清末:对太平天国运动的叙述,从宣扬“皇清武功”出发,一致将太平天国运动定性为“作乱”、“匪乱”等,叙述思路是清政府如何镇压及最终消灭太平天国运动。

——陈庆《中国历史教科书》1909年

民国:“计太平天国与清朝抗争先后凡十五年,军队所过十六省,为有清中叶以来最大的变乱。”

——《开明中国历史讲义》1940年

海外:太平天国之后,从前由满人占据的重要督抚位置现在落入了汉人之手。势力强大的巡抚和总督时时会摆脱中央政府自行其是。 ——徐中约2001年《中国近代史》

50年代:毛竹笋,两头黄,农民领袖李忠王。地主见了他象见阎王,农民见了他赛过亲娘。农民领袖李秀成,是我伲农民大恩人,杀了土豪和恶霸,领导我伲把田分。

——1950年代课本中的太平天国民谣

80、90年代:太平天国运动是中国近代史上规模巨大、波澜壮阔的反封建反侵略的农民革命战争。——老人教版

60、70年代:李秀成被毛泽东钦定成“晚节不忠”,是个“叛徒”,于是历史教科书出现了神化洪秀全、鬼化李秀成的内容。 ——秦晖《太平天国》

2001年前后:它扫荡了王朝秩序,冲击了旧纲常名教,动摇了清朝统治的政治基础。 ——现行岳麓版

综合上述历史教科书,你认为历史认识受到哪些因素的影响?应该如何客观公正地评价历史?

教科书里识天国

教科书是一个时代学术发展的产物。从教科书的发展变化审视太平天国,我们很难强求有一个盖棺论定式的评价。由于评价者对历史本身了解的程度、所持的立场、依据的史观、观察问题的视角、所处的历史时代不尽相同,对太平天国的评价也会存在多元化。

所以,在认识历史时,我们不应将历史的评价固定化、模式化,更不应将历史评价虚无化,认定历史是个可以随意打扮的小姑娘,或者矮化,或者拔高,而要依据客观史料,还原到历史现场,尊重当时的历史条件,多角度、宽视野地解读历史。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局