商务星球版第七单元第五节极地地区(第2课时)教案

文档属性

| 名称 | 商务星球版第七单元第五节极地地区(第2课时)教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 644.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2018-10-26 11:35:33 | ||

图片预览

文档简介

第五节极地地区(第二课时)

【课型】新授课

【课标要求】

认识开展极地考察和保护极地环境的重要性。

【教材分析】

结合课程标准要求,“认识开展极地考察和保护极地环境的重要性”,本节教材设计较为合理,通本学习认识极地地区丰富的自然资源;人类对两极地区的利用及两极地区面临的问题。教材通过一系列的地图、图片、文字,引导学生综合分析各种自然条件与人类活动的关系,不断提高学生的读图、用图、分析地图的能力,体现了新课标对学生读图技能的要求,也体现学生对未知知识的探索和追求。教材图文并茂,内容丰富,符合学生的年龄特点,较好的完成了地理课程标准要求。

【学情分析】

本节课,其教学对象是初一级学生。学生有如下特点:经过将近一个学年的学习,初步具备了独立学习地理的思维和能力;思想活跃,感情丰富,求知欲强,好胜心切,在接受知识上往往带有浓厚的感彩,乐于接触有趣的感性知识;有一定的自主性,但自主学习的能力不够强,需要一定的指导与帮助;处于课堂自控能力培养阶段;有一定的分析与判断能力,能对资料进行初步整理。

根据以上的学生特点,在教学过程中要多用一些能够激发学习兴趣的方法,提高学习积极性和兴趣。如以学生感兴趣的话题导入;教学过程中以实图等感官冲击,增强学生的印象;注重学生的读图用图能力,不断提高读图分析能力,增强学生的地理思维能力。

【教学目标】

1.知道极地地区科学考察的历史现状,体会科学家最求真理、不惧艰难险阻的精神。

2.指图说出我国在极地地区建立的的的科考站。(重点)

3.认识开展极地科学考察和保护极地环境的的重要性。(重点)

【教学模式】三段式教学模式(导学-合作探究-训练反馈)

【教学方法】读图观察法、分析归纳法

【教具准备】多媒体课件

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导

入

新

课

通过上节课的学习我们知道极地地区自然环境条件恶劣,危险重重,但是仍然有许多国家科学家、探险家积极去极地探索,你知道我国在极地分别建设了哪些科学考察站吗?

通过同学们的回答,我知道我国建设了这些科考站,那你知道我国最近刚建成的南极科考站吗?

播放泰山站的视频

学生踊跃发言说出:

长城站、中山站、昆仑站

黄河站

绝大部分同学并不知道,带着强烈的好

奇心观看视频

利用旧知引路,同时为科学家的不畏艰险的求知精神埋下伏笔,通过视频的播放激发了学生的求知欲。

承转过渡

通过视频可以看出我国正在积极的进行南极科考,从视频中也看出极地环境条件恶劣,那为什么很多国家都积极进行极地科考呢?并图片展示危险(暴风雪、冰缝、坠机)

情境导学一

对

比

分

析

多媒体展示导学要求及任务:

阅读课本50-51页图文资料,完成:

1、列举哪些国家到达极地进行科考活动,从中你得到了哪些启发?

2、极地科学考察活动具有怎样的科学价值?

找出我国在极地建立了哪些科考站?

引导:人们最初去两极地区的目的是自然探险,而现在的目的是进行科学考察

点播:从探险或科考过程中学到了什么精神?

点拨:我国冰川学家秦大河就是穿越南极时其中一位非常出色的科学家,他和科考队员们卧寒冰、沐风雪,置生死于度外,勇于探索的献身精神,为我们树立了光辉的榜样。

补充:

根据大陆漂移学说,南极大陆原来并不在南极位置,而是位于温带地区,生长着茂密的森林,经过地质变化形成煤层。后来漂移到南极大陆。

利用课件展示极地地区的资源及研究价值。

据图引导:

我国在极地建设的科考站

独立阅读课本,根据师巡察提示。

发言,其他同学补充或发表不

同看法。师参与总结。

通过阅读了解北极:1831年:英国探

险家约翰.罗斯和詹姆斯.罗斯到达北极

1909年,美国探险家皮尔里成为第一到

达北极点的人

1957-1958年:环绕北极的国家建有54

个科考站

南极:1895年:挪威博尔赫格列文科第

一次登上南极大陆。

1094年:南极第一个科考站—阿根廷奥

长达斯站建成……

体会科学家最求真理、不惧艰难险阻的

精神,勇于为科学献身的精神,了解极地地区科学考察的历史现状

结合上节课所学及知识储备:

(1)有煤、铁等丰富的矿产资源。(2)储存着大量的固体淡水资源。(3)沿岸栖息着无数的海洋生物。(4)还有原始的自然环境,成为天然实验室。

最丰富的是固体淡水资源

原始的自然环境为科学家们进行气象、冰川、地质、海洋、生物等学科的科学研究提供了便利。

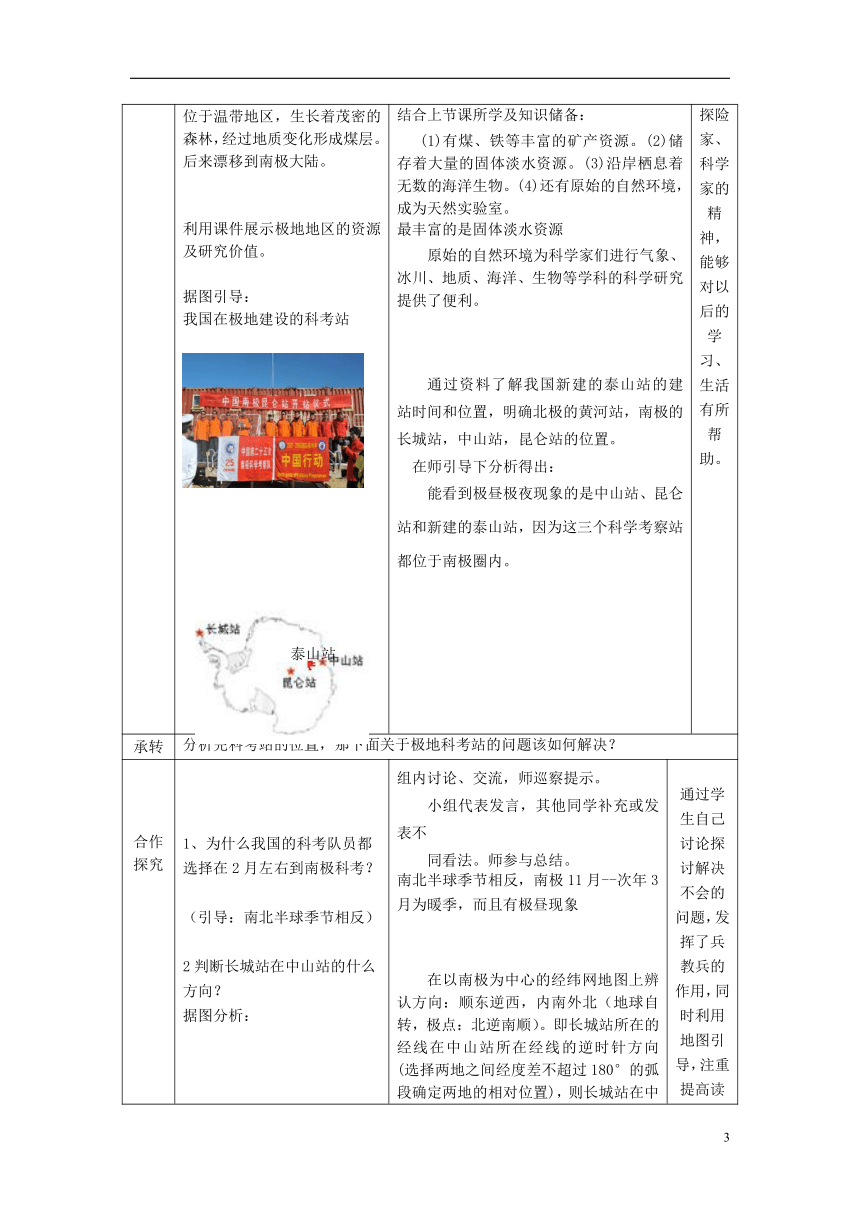

通过资料了解我国新建的泰山站的建站时间和位置,明确北极的黄河站,南极的长城站,中山站,昆仑站的位置。

在师引导下分析得出:

能看到极昼极夜现象的是中山站、昆仑站和新建的泰山站,因为这三个科学考察站都位于南极圈内。

通过自学自己探索研究课本,完成自己能够独立完成的问题,发挥学生的自主能力。

体会探险家、科学家的精神,能够对以后的学习、生活有所帮助。

承转

分析完科考站的位置,那下面关于极地科考站的问题该如何解决?

合作探究

承转

问题导学二

为什么我国的科考队员都选择在2月左右到南极科考?

(引导:南北半球季节相反)

2判断长城站在中山站的什么方向?

据图分析:

富有神秘色彩的极地地区,目前也面临着很多困难,我们该如何做呢?

展示导学问题:

1、两极地区面临哪些生态环境问题,可能对全球带来哪些影响?

2、人类应如何保护极地环境

补充:人们大量使用含氟(氟利昂)空调、冰箱会导致臭氧层空洞出现。

事实上我们也正朝这方面努力,为了保护南极的生态环境,和平利用南极,1959年12月,澳大利亚、阿根廷等12个国家签订了《南极条约》,我国已于1983年正式加入《南极条约》。

解释:南极仅用于和平目的,保证科考的自由,,禁止一切军事性质活动、核处理和处理放射性废物,冻结对南极领土的要求。

拓展:

我们在日常生活中可以为保护极地做些什么?

组内讨论、交流,师巡察提示。

小组代表发言,其他同学补充或发表不

同看法。师参与总结。

南北半球季节相反,南极11月--次年3月为暖季,而且有极昼现象

在以南极为中心的经纬网地图上辨认方向:顺东逆西,内南外北(地球自转,极点:北逆南顺)。即长城站所在的经线在中山站所在经线的逆时针方向(选择两地之间经度差不超过180°的弧段确定两地的相对位置),则长城站在中山站的西方;长城站所在的纬线在中山站的外侧,则长城站在中山站的北方;因此长城站在中山站的西北方。

学生结合课本阅读:

二氧化碳等温室气体的排放,使全球气候变暖,导致极地地区的冰川、海洋消融速度加快,不仅使极地生物受到危害,而且海平面的升高也威胁着居住40%-50%全球人口的各国主要沿海城市。

通过引导得知:极地环境的变化也会增加极端气候的出现频率。

南极上空的臭氧层空洞、燃油泄漏,使得极地不再是一片净土,

了解:20世纪80年代早期,科学家首次发现南极上空有臭氧层空洞。之后,南极几乎年年都出现臭氧层空洞,而且面积呈不断增大趋势。已经影响到南美洲一些地区人们的生活。

议论纷纷并说出家里的无氟空调和无氟冰箱,形成一定的环保意识。

理解相关国家签订《南极条约》的背景与意义。

理解南极科考队员热爱大自然,精心地

保护着南极不受污染的环境的做法,他

们是我们学习的榜样。

说出自己理解和做到的小事:

空调冬18夏26 全国节电上亿度、

使用无氟冰箱 ;

2.灯泡换成节能灯 用电能省近八成;

3.垃圾分类不乱扔 回收利用好再生;

4.不燃放烟花爆竹;

5 .双面使用纸张,节约纸张;

6. 节约粮食 ,不浪费;

7.拒绝使用一次性用品,自备用具;

8.参与环保宣传,做环保志愿者;

……

我们应该从身边的小事做起,养成良好

的环保习惯,不随地扔塑料袋、不随地

吐痰等等,保护学校、社区和家乡的环

境。

通过学生自己讨论探讨解决不会的问题,发挥了兵教兵的作用,同时利用地图引导,注重提高读图分析的能力。

既教育学生学习不畏艰险的探索精神还有树立环保精神。最后的拓展活动,不仅体现了地理与生活相结合还提高了教学的情感目标

小结

回顾本节课你学到了什么?

思考后,说出本节课的收获。

知识构建

极地地区

【训练反馈】

1、我国在南极地区建立的第一个科学考察站是( )

A.长城站 B.中山站 C.和平站 D.东方站

2、到北极考察的最好季节是北半球的( )

A.夏季 B.春季 C.秋季 D.冬季

3、关于两极地区共同特征的叙述,错误的是 ( )

A都建立了众多的科学考察站 B 都有丰富的矿产资源

C 都非常寒冷 D都没有长期定居人口

4、假如你是一位光荣的科考队员,并将去南极考察,去之前必须明确考察的内容,下列不符合南极考察内容的是 ( )

A 矿产、淡水资源的考察 B 海洋生物资源的考察

C 森林生态系统的考察 D原始自然环

5、为了极地的保护与和平利用,我国于1983年正式加入( )

A《南极条约》 B《21世纪议程》

C《巴西环境报告》 D《生物多样性公约》

6、爱护和保护地球上最后一片净土----南极洲,下列哪一项做法是正确的

A.去南极捕鱼

B.大规模的开发南极矿产

C.把丢弃的垃圾埋在雪地里

D.作为科研基地和平利用

7、材料一:北京时间2009年2月2日12时25分,我国首个南极内陆考察站——中国南

极昆仑站正式开站,于27日在南极内陆冰盖的最高点冰穹A地区胜利建成。昆仑站的成功建立,标志着我国已成功跻身国际极地考察的“第一方阵”。

材料二:南极洲图

(1)写出字母代表的地理事物名称

大洋:A _________B ____C_____

大洲:D_____

(2)我国建立的科学考察站:E___F___ G___ ,E站在南极点的___方向,E站在G站的 方向,三个科考站中有极昼极夜现象的是 (填代号)。

(3)我国南极科考队在下列什么时间到南极考察合适( )

A、12月 B、5月 C、7月 D、10月

(4)在南极的科考工作者如果想就地解决能源问题,最适宜开发利用的能源是( )

A、水能 B、风能 C、太阳能 D、煤炭

(5)当我国科学家在昆仑站进行科学考察时,下列现象最可能的是

A.洁白的世界,冰积如山,狂风暴雨

B.长城站处于极昼期间

C.北极熊捕食,企鹅漫步

D.各国南极科考活动最频繁

【教学反思】

本课围绕地球上两个非常特殊的、也是目前人类最少涉足且颇具神秘色彩的两极地区,根据学生的心理和认知发展规律,大胆践行创新教育的理念,以教材内容为脚本,进行合理的整合与编排导入运用我国建立的最新的南极科考站-泰山站视频,既包含了南极的气候条件,又指出了泰山站的纬度位置,视、听、感觉冲击力强,大大激发了学生的兴趣和求知欲,激发了他们自主探究、合作学习的热情,课堂以学生为主体,自学、探究、训练反馈相结合,师生愉悦和谐、互动默契,圆满完成了教学任务,基本达到了预期的教学设想和目标。通过科学家的科考故事和《南极条约》的签订,既教育学生学习不畏艰险的探索精神还有树立环保精神。最后的拓展活动,不仅体现了地理与生活相结合还提高了教学的情感目标。在课堂上成功地凸现了学生的主体地位,求新求异的学习氛围和激励机制,对培养学生创新意识和胆量必将产生了积极而深远的影响。但本堂课时间较紧张,部分学生讨论及发言的参与度不够。

【课型】新授课

【课标要求】

认识开展极地考察和保护极地环境的重要性。

【教材分析】

结合课程标准要求,“认识开展极地考察和保护极地环境的重要性”,本节教材设计较为合理,通本学习认识极地地区丰富的自然资源;人类对两极地区的利用及两极地区面临的问题。教材通过一系列的地图、图片、文字,引导学生综合分析各种自然条件与人类活动的关系,不断提高学生的读图、用图、分析地图的能力,体现了新课标对学生读图技能的要求,也体现学生对未知知识的探索和追求。教材图文并茂,内容丰富,符合学生的年龄特点,较好的完成了地理课程标准要求。

【学情分析】

本节课,其教学对象是初一级学生。学生有如下特点:经过将近一个学年的学习,初步具备了独立学习地理的思维和能力;思想活跃,感情丰富,求知欲强,好胜心切,在接受知识上往往带有浓厚的感彩,乐于接触有趣的感性知识;有一定的自主性,但自主学习的能力不够强,需要一定的指导与帮助;处于课堂自控能力培养阶段;有一定的分析与判断能力,能对资料进行初步整理。

根据以上的学生特点,在教学过程中要多用一些能够激发学习兴趣的方法,提高学习积极性和兴趣。如以学生感兴趣的话题导入;教学过程中以实图等感官冲击,增强学生的印象;注重学生的读图用图能力,不断提高读图分析能力,增强学生的地理思维能力。

【教学目标】

1.知道极地地区科学考察的历史现状,体会科学家最求真理、不惧艰难险阻的精神。

2.指图说出我国在极地地区建立的的的科考站。(重点)

3.认识开展极地科学考察和保护极地环境的的重要性。(重点)

【教学模式】三段式教学模式(导学-合作探究-训练反馈)

【教学方法】读图观察法、分析归纳法

【教具准备】多媒体课件

【教学过程】

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导

入

新

课

通过上节课的学习我们知道极地地区自然环境条件恶劣,危险重重,但是仍然有许多国家科学家、探险家积极去极地探索,你知道我国在极地分别建设了哪些科学考察站吗?

通过同学们的回答,我知道我国建设了这些科考站,那你知道我国最近刚建成的南极科考站吗?

播放泰山站的视频

学生踊跃发言说出:

长城站、中山站、昆仑站

黄河站

绝大部分同学并不知道,带着强烈的好

奇心观看视频

利用旧知引路,同时为科学家的不畏艰险的求知精神埋下伏笔,通过视频的播放激发了学生的求知欲。

承转过渡

通过视频可以看出我国正在积极的进行南极科考,从视频中也看出极地环境条件恶劣,那为什么很多国家都积极进行极地科考呢?并图片展示危险(暴风雪、冰缝、坠机)

情境导学一

对

比

分

析

多媒体展示导学要求及任务:

阅读课本50-51页图文资料,完成:

1、列举哪些国家到达极地进行科考活动,从中你得到了哪些启发?

2、极地科学考察活动具有怎样的科学价值?

找出我国在极地建立了哪些科考站?

引导:人们最初去两极地区的目的是自然探险,而现在的目的是进行科学考察

点播:从探险或科考过程中学到了什么精神?

点拨:我国冰川学家秦大河就是穿越南极时其中一位非常出色的科学家,他和科考队员们卧寒冰、沐风雪,置生死于度外,勇于探索的献身精神,为我们树立了光辉的榜样。

补充:

根据大陆漂移学说,南极大陆原来并不在南极位置,而是位于温带地区,生长着茂密的森林,经过地质变化形成煤层。后来漂移到南极大陆。

利用课件展示极地地区的资源及研究价值。

据图引导:

我国在极地建设的科考站

独立阅读课本,根据师巡察提示。

发言,其他同学补充或发表不

同看法。师参与总结。

通过阅读了解北极:1831年:英国探

险家约翰.罗斯和詹姆斯.罗斯到达北极

1909年,美国探险家皮尔里成为第一到

达北极点的人

1957-1958年:环绕北极的国家建有54

个科考站

南极:1895年:挪威博尔赫格列文科第

一次登上南极大陆。

1094年:南极第一个科考站—阿根廷奥

长达斯站建成……

体会科学家最求真理、不惧艰难险阻的

精神,勇于为科学献身的精神,了解极地地区科学考察的历史现状

结合上节课所学及知识储备:

(1)有煤、铁等丰富的矿产资源。(2)储存着大量的固体淡水资源。(3)沿岸栖息着无数的海洋生物。(4)还有原始的自然环境,成为天然实验室。

最丰富的是固体淡水资源

原始的自然环境为科学家们进行气象、冰川、地质、海洋、生物等学科的科学研究提供了便利。

通过资料了解我国新建的泰山站的建站时间和位置,明确北极的黄河站,南极的长城站,中山站,昆仑站的位置。

在师引导下分析得出:

能看到极昼极夜现象的是中山站、昆仑站和新建的泰山站,因为这三个科学考察站都位于南极圈内。

通过自学自己探索研究课本,完成自己能够独立完成的问题,发挥学生的自主能力。

体会探险家、科学家的精神,能够对以后的学习、生活有所帮助。

承转

分析完科考站的位置,那下面关于极地科考站的问题该如何解决?

合作探究

承转

问题导学二

为什么我国的科考队员都选择在2月左右到南极科考?

(引导:南北半球季节相反)

2判断长城站在中山站的什么方向?

据图分析:

富有神秘色彩的极地地区,目前也面临着很多困难,我们该如何做呢?

展示导学问题:

1、两极地区面临哪些生态环境问题,可能对全球带来哪些影响?

2、人类应如何保护极地环境

补充:人们大量使用含氟(氟利昂)空调、冰箱会导致臭氧层空洞出现。

事实上我们也正朝这方面努力,为了保护南极的生态环境,和平利用南极,1959年12月,澳大利亚、阿根廷等12个国家签订了《南极条约》,我国已于1983年正式加入《南极条约》。

解释:南极仅用于和平目的,保证科考的自由,,禁止一切军事性质活动、核处理和处理放射性废物,冻结对南极领土的要求。

拓展:

我们在日常生活中可以为保护极地做些什么?

组内讨论、交流,师巡察提示。

小组代表发言,其他同学补充或发表不

同看法。师参与总结。

南北半球季节相反,南极11月--次年3月为暖季,而且有极昼现象

在以南极为中心的经纬网地图上辨认方向:顺东逆西,内南外北(地球自转,极点:北逆南顺)。即长城站所在的经线在中山站所在经线的逆时针方向(选择两地之间经度差不超过180°的弧段确定两地的相对位置),则长城站在中山站的西方;长城站所在的纬线在中山站的外侧,则长城站在中山站的北方;因此长城站在中山站的西北方。

学生结合课本阅读:

二氧化碳等温室气体的排放,使全球气候变暖,导致极地地区的冰川、海洋消融速度加快,不仅使极地生物受到危害,而且海平面的升高也威胁着居住40%-50%全球人口的各国主要沿海城市。

通过引导得知:极地环境的变化也会增加极端气候的出现频率。

南极上空的臭氧层空洞、燃油泄漏,使得极地不再是一片净土,

了解:20世纪80年代早期,科学家首次发现南极上空有臭氧层空洞。之后,南极几乎年年都出现臭氧层空洞,而且面积呈不断增大趋势。已经影响到南美洲一些地区人们的生活。

议论纷纷并说出家里的无氟空调和无氟冰箱,形成一定的环保意识。

理解相关国家签订《南极条约》的背景与意义。

理解南极科考队员热爱大自然,精心地

保护着南极不受污染的环境的做法,他

们是我们学习的榜样。

说出自己理解和做到的小事:

空调冬18夏26 全国节电上亿度、

使用无氟冰箱 ;

2.灯泡换成节能灯 用电能省近八成;

3.垃圾分类不乱扔 回收利用好再生;

4.不燃放烟花爆竹;

5 .双面使用纸张,节约纸张;

6. 节约粮食 ,不浪费;

7.拒绝使用一次性用品,自备用具;

8.参与环保宣传,做环保志愿者;

……

我们应该从身边的小事做起,养成良好

的环保习惯,不随地扔塑料袋、不随地

吐痰等等,保护学校、社区和家乡的环

境。

通过学生自己讨论探讨解决不会的问题,发挥了兵教兵的作用,同时利用地图引导,注重提高读图分析的能力。

既教育学生学习不畏艰险的探索精神还有树立环保精神。最后的拓展活动,不仅体现了地理与生活相结合还提高了教学的情感目标

小结

回顾本节课你学到了什么?

思考后,说出本节课的收获。

知识构建

极地地区

【训练反馈】

1、我国在南极地区建立的第一个科学考察站是( )

A.长城站 B.中山站 C.和平站 D.东方站

2、到北极考察的最好季节是北半球的( )

A.夏季 B.春季 C.秋季 D.冬季

3、关于两极地区共同特征的叙述,错误的是 ( )

A都建立了众多的科学考察站 B 都有丰富的矿产资源

C 都非常寒冷 D都没有长期定居人口

4、假如你是一位光荣的科考队员,并将去南极考察,去之前必须明确考察的内容,下列不符合南极考察内容的是 ( )

A 矿产、淡水资源的考察 B 海洋生物资源的考察

C 森林生态系统的考察 D原始自然环

5、为了极地的保护与和平利用,我国于1983年正式加入( )

A《南极条约》 B《21世纪议程》

C《巴西环境报告》 D《生物多样性公约》

6、爱护和保护地球上最后一片净土----南极洲,下列哪一项做法是正确的

A.去南极捕鱼

B.大规模的开发南极矿产

C.把丢弃的垃圾埋在雪地里

D.作为科研基地和平利用

7、材料一:北京时间2009年2月2日12时25分,我国首个南极内陆考察站——中国南

极昆仑站正式开站,于27日在南极内陆冰盖的最高点冰穹A地区胜利建成。昆仑站的成功建立,标志着我国已成功跻身国际极地考察的“第一方阵”。

材料二:南极洲图

(1)写出字母代表的地理事物名称

大洋:A _________B ____C_____

大洲:D_____

(2)我国建立的科学考察站:E___F___ G___ ,E站在南极点的___方向,E站在G站的 方向,三个科考站中有极昼极夜现象的是 (填代号)。

(3)我国南极科考队在下列什么时间到南极考察合适( )

A、12月 B、5月 C、7月 D、10月

(4)在南极的科考工作者如果想就地解决能源问题,最适宜开发利用的能源是( )

A、水能 B、风能 C、太阳能 D、煤炭

(5)当我国科学家在昆仑站进行科学考察时,下列现象最可能的是

A.洁白的世界,冰积如山,狂风暴雨

B.长城站处于极昼期间

C.北极熊捕食,企鹅漫步

D.各国南极科考活动最频繁

【教学反思】

本课围绕地球上两个非常特殊的、也是目前人类最少涉足且颇具神秘色彩的两极地区,根据学生的心理和认知发展规律,大胆践行创新教育的理念,以教材内容为脚本,进行合理的整合与编排导入运用我国建立的最新的南极科考站-泰山站视频,既包含了南极的气候条件,又指出了泰山站的纬度位置,视、听、感觉冲击力强,大大激发了学生的兴趣和求知欲,激发了他们自主探究、合作学习的热情,课堂以学生为主体,自学、探究、训练反馈相结合,师生愉悦和谐、互动默契,圆满完成了教学任务,基本达到了预期的教学设想和目标。通过科学家的科考故事和《南极条约》的签订,既教育学生学习不畏艰险的探索精神还有树立环保精神。最后的拓展活动,不仅体现了地理与生活相结合还提高了教学的情感目标。在课堂上成功地凸现了学生的主体地位,求新求异的学习氛围和激励机制,对培养学生创新意识和胆量必将产生了积极而深远的影响。但本堂课时间较紧张,部分学生讨论及发言的参与度不够。