《烛之武退秦师》课件(共78张PPT)

文档属性

| 名称 | 《烛之武退秦师》课件(共78张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-10-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件78张PPT。 苏轼曾五字退辽兵,讲的是辽人出“三光日月星”对联,让宋人对,对不出来就要攻宋,这堪称是绝对,因为其他任何下联要做到对仗工整就不可能只用五个字,这是辽人欲挑起战争的借口。辽人认为没有人能对出下联。可是苏轼巧妙的运用中国的古代文学《诗经》分风雅颂三部分,二雅又分大小雅对出了下联。他的下联是“四诗风雅颂”使辽兵师出无名。不战而屈人之兵,所谓“上兵发谋,次兵伐交”,今天让我们见识下烛之武胜于百万雄师的口才。《左传》烛之武退秦师“退”活用为“使…退却” 《左传①》是我国第一部叙事详细的编年体历史著作,相传是春秋末年鲁国的史官左丘明所著。

《左转》的别名《春秋左氏传》、《左氏春秋》。

因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。《春秋》三传:《左传》、《公羊传》、《谷梁传》。《左传》记事起于鲁隐公元年,终于鲁哀公二十七年。

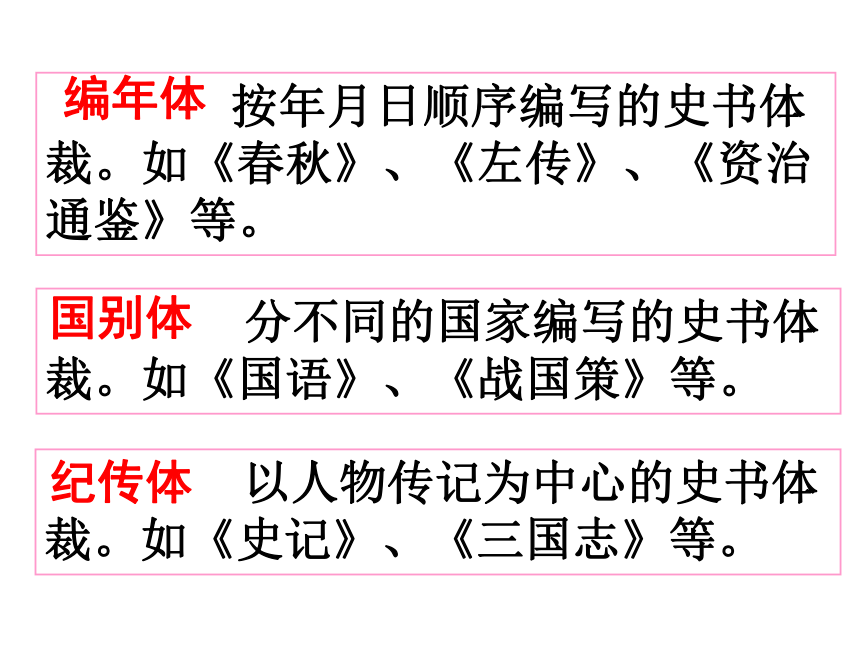

(①传--注释或解释经书的文字。)《左传》简介 《左传》也是一部富有文学价值的历史散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。《左传》简介 按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》等。 分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。 以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《三国志》等。 编年体国别体纪传体无能为( )也矣

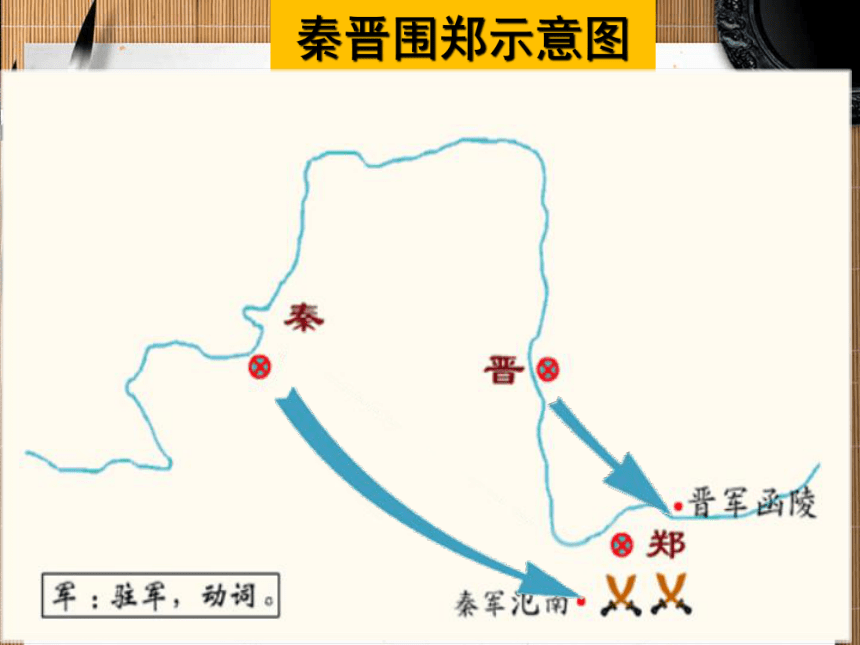

共( )其乏困秦伯说( ),与郑人盟夫( )晋,何厌之有微夫( )人之力不及此wéifúgōngyuèfúfán zhuìquē秦军氾( )南若不阙( )秦夜缒( )而出失其所与,不知( )使杞( )子、逢( )孙戍之 zhìqǐpáng字词注音翻译分析全文鉴赏分析全文 晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。五级爵位制。(公、侯、伯、子、男)以:因为。于:对。无礼于晋:于晋无礼。贰:从属于晋的同时又从属于楚。贰,从属二主。数→动军:驻军。名词→动词 晋文公、秦穆公联合攻打郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。 介绍背景——晋秦围郑。开篇为下文的情节发展埋下伏笔,试分析。公元前630年郑新郑函陵氾水秦晋

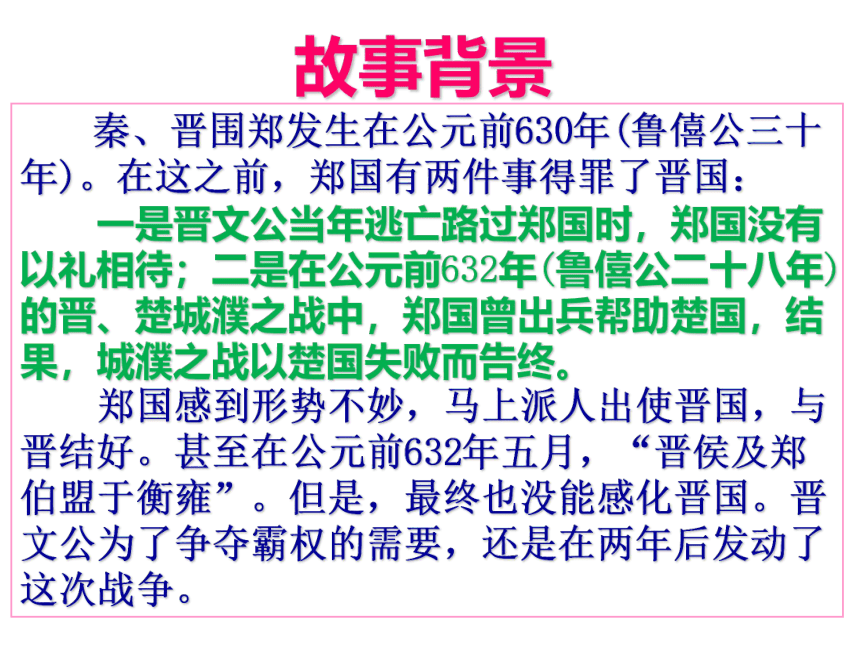

晋 军秦 军秦晋围郑示意图 秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:

一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果,城濮之战以楚国失败而告终。

郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年五月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。故事背景前632年 晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮(pú)之战,事实上是两大军事集团之间的战争。

一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,

另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。

两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。故事背景第一段:秦晋围郑。共有五个分句,语言简练,从情节发展上看属于开端,从??方面为下文作了铺垫。内容上交代?的形式。

①这次围郑,晋国为了报复郑国,与秦国没有多大利害关系,为烛之武退秦师埋下伏笔。

②两国军队没有驻扎在一起,也就为烛之武的说服分化提供了有利条件。?秦晋围郑,来势凶猛; 弱小郑国,危如累卵。齐桓公姜小白秦穆公赢任好春秋五霸宋襄公子兹甫春秋五霸楚庄王熊(芈)侣晋文公姬重耳春秋五霸晋公子重耳流亡路线图重耳过郑(公元前637年)

这一年,晋公子重耳在齐国居五年后,离开齐国。经曹、宋路过郑国。郑国大夫叔瞻劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳不礼。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。 一段秦军晋军开端秦晋围郑发展高潮结局 佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。 若:如果。使:派遣师:军队。之:代词,他。 佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。 辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。 之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。犹:尚且为:做(什么)已,同“矣”而:承接关系连词,“才”是------也:是,代词,这。也,判断句的标志。 烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》烛之武其人想一想?佚之狐的话对刻画烛之武有何作用?未见其人

先知其才侧面烘托郑伯是如何说服烛之武的? 自责(情) 晓义(理)烛之武为什么能临危受命?一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;

一是烛之武深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。秦军开端秦晋围郑晋军发展临危受命 烛之武运用了哪些方法来说服秦伯退兵呢?结果如何?齐读第三段,共同探讨。 夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。 夜:名词作状语。在夜里,当夜。1、欲扬先抑,以退为进亡:使…灭亡。 使动用法。执事:执行事务的人(有关官员),对对方的敬称 当夜,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。 烛之武为什么一见到秦伯就说“郑既知亡矣”?这段采用了什么方法? 烛之武采用了欲扬先抑的办法。一开始,烛之武使秦伯认为烛之武完全是站在秦国的立场上。这就引起秦伯对烛之武的好感,愿意听烛之武把话说完,这就为进一步说服秦伯提供了可能。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。鄙:把…作为疆界焉:怎么,疑问代词陪:通“倍”,增加厚:变雄厚

薄:变薄弱形作动2、阐述利害,晓之以理 越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻国的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。3、以利相诱,为秦着想 若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。以为:把……作为东道主:东方道路上的主人 行李:使者共:通“供” 乏困:缺少的物资。 形→名 假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。 4、引史为例,巧设离间 且君尝为晋君赐矣,( )许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。晋君为:w èi 介,给赐:恩惠朝:早晨—>在早上夕:傍晚—>在晚上名作状语 况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。 之:主谓之间秦立晋君(公元前651年)

这一年,晋献公死,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献工的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献公次子夷吾。夷吾采纳了大臣吕省,卻芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让晋河以东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。 背景介绍(二)惠公背约(公元前650年)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。这就是文中“许君焦、瑕、朝济而夕设版焉”,“君”指秦穆公,“许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应予秦河东之地一事。秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。 背景介绍(二) 夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

厌:通”餍”满足封:使……作疆界。阙:通“缺”,削减焉:哪里利:使…..获利 晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!” 唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。何厌之有:有何厌之,“之”,宾语前置的标志。5、推测未来,劝秦谨慎秦军开端秦晋围郑发展临危受命晋军夜缒而出高潮劝退秦师欲扬先抑,以退为进阐明利害,晓之以理以利相诱,为秦着想引史为例,巧设离间推测未来,劝秦谨慎秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。 说:通“悦”,高兴。乃:于是。 秦伯很高兴,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,于是,秦伯就率军回国了。 烛之武怎样说退秦师?赏析其高妙的劝说艺术。烛之武说辞的艺术技巧善于揣摩心理;

善于分析利弊;

善于利用矛盾;

讲究语言艺术。

机智善辩的外交家以“利”巧攻心理以“害”巧析形势以“史”巧施离间

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。之:代指秦军夫(f ú )人:那人因:依靠敝:损害所与:同…结盟知:通“智”其:还是。表商量语气微:假如没有 子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。 易:代替“微夫人之力不及此”

公元前636年,秦穆公送晋文公重耳返国即位。

晋文公为什么不进攻秦国军队? 主要是晋文公并不昏庸,很有理智,能隐忍不发,随机应变。因为如果这时进攻秦军,晋军就有可能处于腹背受敌的不利境地。而由此,也就证明了烛之武说退秦师的成功。对秦国心怀感恩之心,“义”作祟。秦军开端秦晋围郑发展临危受命夜缒而出高潮劝退秦师晋军结局秦晋退兵春秋后期各诸侯国烛之武的语言艺术郑 亡 (言于秦) 亡 郑 (害于秦) 舍 郑 (利于秦) 赐 晋 (负于秦) 肆 晋 (阙于秦)晓 以

利 害 处处言秦,处处为郑明则为秦,暗则图晋 句句与郑无关,句句关郑兴亡。(8 “君”,6 “郑” 。)

真可谓:三寸巧舌力挽狂澜息国难,

一番善言情荡衷肠罢干戈。1、郑既知亡对秦退出(示弱)2、亡郑陪邻对秦有害(离间)(表面)3、舍郑利秦对秦有利(利诱)4-5、亡郑阙秦对秦有大害(瓦解)(深层)——分析利弊,利用矛盾,转移矛盾。春秋无义战! 利益至上。层层深入

步步紧逼烛之武谋略小析 处处言秦,处处为郑明里为秦,暗则为郑

古人对烛之武说辞的评论——

三寸巧舌 力挽狂澜纾国难,

一番善辩 情荡衷肠罢干戈。

如此辞令,真无一字不妙,无一着不老靠圆密。

——魏禧《左传经世钞》

一言之辩,重于九鼎之宝;

三寸之舌,强于百万之师。

——刘勰《文心雕龙》 请用简洁的语言(或一副对联)概括各段内容。秦晋围郑 临危受命 说退秦师 秦晋退兵 1、大兵压境,小国告急。

2、郑文公诚心悔前过,烛之武大义赴敌营。

3、勇士闯虎穴,巧言退秦师。

4、秦穆公度势盟郑,晋文侯审时班师。结构思路郑危在旦夕 烛之武转危为安晋秦围郑 临危受命夜缒而出 智说秦君 秦军乃还晋亦去之烛之武是一个怎样的人?(鉴赏评价形象)1、志士。

烛之武的外交才能通过佚之狐的话得到了充分的肯定。“若使烛之武见秦君,师必退”,一个“退”字,尽显烛之武的才华。由于长期未被重用,烛之武满腹牢骚与委屈溢于言辞,以至于以“老矣,无能为也已”来推辞。但郑伯的一番诚意和对国家形势与个人利益关系的透彻分析,最终感动了他,他决心以国家利益为重,出使秦师。这足以说明他是个深明大义的爱国志士。 2、勇士。

两方交战,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武"夜缒而出",勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神也展示了他的"勇士"性格。 3、辩士。

烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。他先论说灭亡郑国对秦国有害无益,只是增加了邻国(晋国)。然后承诺,保存郑国将会对秦国大有好处,"行李之往来,共其乏困",这是郑国请求秦国退兵所施予秦国的小小恩惠,既可使对方感兴趣,以权衡利弊,又不失本国尊严。一番利诱之后,烛之武就从秦晋的历史关系入手,揭示出晋文公过河拆桥、忘恩负义的本质,公开挑拨秦晋两国关系;并且用发展的眼光,引导秦伯认识到晋的贪婪会给秦国带来的危险,这就使秦伯认识到晋是敌而非友,并最终和郑国结盟。这样一来,"攻守之势易矣"。烛之武一字未提郑国的利益,却成功说退秦师,充分展现了他的"辩士"形象。"辩士"形象是烛之武形象的核心。 烛之武是个怎样的人? 《烛之武退秦师》一文展示的烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个勇于出使,直入敌营的勇士,是一个机智善辩的辩士、外交家。(补充:春秋无义战。烛之武这位出色的外交家在见到秦穆公之后,既非据理质问,又不苦苦哀求,而是以超越事件之外的态度,动之以"利",晓之以 "理",终于使趋"利"而来的秦兵,不仅立即避患而退,还反过来"与郑人盟",派军队留守郑国,帮助郑国抗晋。烛之武在"利"字上做足了文章,达到了他预期的目的。)一个为纾国难挺身而出的忠臣

一个远见卓识的杰出的外交家

一个晓理动情的天才式演说家

一个善用矛盾化干戈为玉帛的政治家

一个审时度势的出色的心理分析大师本文知识点鄙例 句出 处 释 义 蜀之鄙有二僧 彭端淑:《为学》边远的地方 越国以鄙远,君知其难也《左传·烛之武退秦师》边境先帝不以臣卑鄙,猥自枉曲,三顾臣于草庐之中《出师表》 地位低、 浅薄微例 句出 处释 义其文约,其辞微,《史记·屈原列传》含蓄不露,微妙见其发矢十中八九,微颔之《卖油翁》 稍微微独赵,诸侯有在者乎?《触龙说赵太后》 不微斯人,吾谁与归《岳阳楼记》 如果不是微太子言,臣愿得谒之《荆轲刺秦王》 即使不是虚词辨析之

1。臣之壮也,犹不如人

2。是寡人之过也

3。邻之厚,君之薄也

4。行李之往来

5。夫晋,何厌之有?

6。使杞子逢孙杨孙戍之

7。微服人之力不及此

8。因人之力而敝之之

1。助词,主谓之间

2。助词,的

3。助词,主谓之间

4。助词,主谓之间

5。助词,宾语提前

6。代词,指郑国

7。助词,的

8。助词,的“而”字几种含义并列关系:翻译为“与 、和、又、及” 例句“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者”递进关系:译为“并且、而且”例句“君子博学而日参省乎己。”承接关系:译为“就、才、接着”例句“人非生而知之者,孰能无惑。”转折关系:翻译为“虽然、但是、然而、却”例句“青,取之于蓝,而青于蓝。”假设关系:译为“如果、假如、倘若”例句“死而有知,其几何离?”《祭十二郎文》“而”字几种含义修饰关系:译为“的、地”或不译例句“吾尝终日而思矣。”《劝学》因果关系:译为“因而、所以”例句“余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。”目的关系:译为“来”或不译例句“缦立远视,而望幸焉。”《阿房宫赋》通假“尔”译为“你的”或“你”例句“而翁归,自与汝复算耳。”《促织》而

1。今急而求子

2。夜缒而出

3。若亡郑而有益于君

4。朝济而夕设版焉

5。因人之力而敝之而

1。连词,表示承接

2。连词,表示修饰

3。连词,表示并列

4。连词,表示转折

5。连词,表示转折以

1。以其无礼于晋

2。敢以烦执事

3。越国以鄙远

4。焉用亡郑以陪邻

5。阙秦以利晋

6。以乱易整以

1。介词,因为

2。介词,拿(它)

3。连词,承接

4。连词,表示结果

5。连词,表示目的

6。介词,用特殊句式成语故事退避三舍 春秋时候,晋献公听信谗言,杀了太子申生,又派人捉拿申生的弟弟重耳。重耳闻讯,逃出了晋国,在外流亡十几年。经过千幸万苦,重耳来到楚国。楚成王认为重耳日后必有大作为,就以国群之礼相迎,待他如上宾。一天,楚王设宴招待重耳,两人饮酒叙话,气氛十分融洽。忽然楚王问重耳:“你若有一天回晋国当上国君,该怎么报答我呢?”重耳略一思索说:“美女待从、珍宝丝绸,大王您有的是,珍禽羽毛,象牙兽皮,更是楚地的盛产,晋国哪有什么珍奇物品献给大王呢?”楚王说:“公子过谦了,话虽然这么说,可总该对我有所表示吧?”重耳笑笑回答道:“要是托您的福。果真能回国当政的话,我愿与贵国友好。假如有一天,晋楚两国之间发生战争,我一定命令军队先退避三舍(一舍等于三十里),如果还不能得到您的原谅,我再与您交战。”四年后,重耳真的回到晋国当了国君,就是历史上有名的晋文公。晋国在他的治理下日益强大。公元前633年,楚国和晋国的军队在作战时相遇。晋文公为了实现他许下的诺言,下令军队后退九十里,驻扎在城濮。楚军见晋军后退,以为对方害怕了,马上追击。晋军利用楚军骄傲轻敌的弱点,集中兵力,大破楚军,取得了城濮(pú)之战的胜利。秦晋之好春秋时期,秦国和晋国为争夺霸主地位经常兵戎相见,但又彼此通婚联姻。晋献公把自己的女儿嫁给秦穆公,秦穆公把女儿文赢嫁给晋献公的儿子重耳(晋文公)。晋文公又让太子姬娶秦国公主。秦穆公抓了晋惠公,穆公夫人亲自出来求情。 贪得无厌:贪心永远没有满足的时候。

胜之不武:以强凌弱,即使赢了也不光彩。比喻以大欺小。

春秋笔法:寓褒贬于曲折的文笔之中,不直接表明自己的态度。本文塑造人物的方法1.环境烘托

2.他人的衬托

3.个性化的语言

4.细节描写“夜缒而出”讨论:你最欣赏的是哪一个人物,理由是什么?郑 伯——礼贤下士,从谏如流。佚之狐——识人才的伯乐。烛之武——官微人轻,怀才不遇,临危受命,

不避艰险,深明大义,才智超群。秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,沉着应对,

有政治家的风度。合作探究 通过本课的学习,谈谈烛之武出色的劝谏艺术对于古人和现代人的处事有什么意义?—、对于古人

中国有句古话:“伴君如伴虎。”批“龙鳞”,逆“圣听”,需要大勇与大智。作为君王,则应虚心采纳,方可成就霸业。

1、邹忌与齐威王? (正面)

齐王接受邹忌的进谏,听取群臣吏民的意见,于是有“此所谓战胜于朝廷”的美谈。

2、触龙与赵太后(正面)

抓住赵太后爱子、怜子之心,触龙拿人心比自心,以己子做诱引,动之以情,申明大义,进而解开太后心结。 3、魏征与唐太宗(正面)

唐太宗虚怀若谷,善于纳谏,终成一代名君。唐太宗“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。今魏徵殁,朕失一镜矣!”

4、管仲与齐桓公(正面)

齐桓公豁达大度,听了鲍叔牙的话,不但不治管仲的罪,还立刻任命他为相,让他管理国政。后来齐国就越来越富强了。

5、比干与纣王。(反面)

纣王拒谏饰非、耽于酒色、暴敛重刑,甚至将比剖腹挖心。最终是民怨四起。

6、召公与厉王(反面)

周厉王“防民之口,甚于防川”,“止谤”使得老百姓“道路以目”。三年之后,被“流于彘”。二、对于现代人

1、注重对方感受,委婉劝说,文明交流。

2、听取别人意见,完善自我,少走弯路。

3、宰相肚里能称船。有则改之,无则加勉。 烛之武委婉劝说的艺术在今天的人际交往中仍有着十分重要的意义。在给别人提意见和建议时,我们要充分尊重被劝说者,使之受到启发,从而愉快地接受意见。同时我们还应学会倾听与交流。善于听取别人的意见,还要善于自己思考,把好的意见总汇起来,唯有这样才能成就一番事业。文言文实词推断方法1、字形结构推断法钅、木、氵、火、土与五行有关;

刀、弓、戈、矛、斤、斧与兵器有关。马、牛、羊、犭、鸟、虫与动物有关。

讠、刂、辶、行为有关,系与捆绑

求与毛皮,旨美味,歹死人,片文书、文件

户、宀、厂、广房屋,辛刑具。2、联系上下文语境推断并放入原文。3、语法分析句中成分(主谓宾)、词性(动、形、代、副)主宾由名、代,谓语由动形,状语多副词。4、成语相关推断法如“濡”字,可以联想到成语”相濡以沫”

“负”字可以想到成语“负荆请罪”文言文断句放句首虚词:惟(唯)、斯、其、盖、夫、微、若、焉、盍(何)、且夫放句尾虚词:乎、也、耶、与、兮

焉、哉、矣、之、耳虚词断句歌“曰”后冒,“哉”后叹,

“夫、盖”大都在句前。

“于、而”一般在句中,

“矣、耳”后边画圆圈。文言文断句口诀内容大意全理解,始可动手把句断。

联系全文前后看,先易后难细分辨。

紧紧抓住曰云言,对话最易被发现。

习惯句式掌握住,固定结构莫撤散。

排比对偶与反复,修辞提供好条件。

相同词语紧相连,一般中间要点断。“如…何”“不亦…乎”

《左转》的别名《春秋左氏传》、《左氏春秋》。

因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。《春秋》三传:《左传》、《公羊传》、《谷梁传》。《左传》记事起于鲁隐公元年,终于鲁哀公二十七年。

(①传--注释或解释经书的文字。)《左传》简介 《左传》也是一部富有文学价值的历史散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。《左传》简介 按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》等。 分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。 以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《三国志》等。 编年体国别体纪传体无能为( )也矣

共( )其乏困秦伯说( ),与郑人盟夫( )晋,何厌之有微夫( )人之力不及此wéifúgōngyuèfúfán zhuìquē秦军氾( )南若不阙( )秦夜缒( )而出失其所与,不知( )使杞( )子、逢( )孙戍之 zhìqǐpáng字词注音翻译分析全文鉴赏分析全文 晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。五级爵位制。(公、侯、伯、子、男)以:因为。于:对。无礼于晋:于晋无礼。贰:从属于晋的同时又从属于楚。贰,从属二主。数→动军:驻军。名词→动词 晋文公、秦穆公联合攻打郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。 介绍背景——晋秦围郑。开篇为下文的情节发展埋下伏笔,试分析。公元前630年郑新郑函陵氾水秦晋

晋 军秦 军秦晋围郑示意图 秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:

一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果,城濮之战以楚国失败而告终。

郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年五月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。故事背景前632年 晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮(pú)之战,事实上是两大军事集团之间的战争。

一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,

另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。

两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。故事背景第一段:秦晋围郑。共有五个分句,语言简练,从情节发展上看属于开端,从??方面为下文作了铺垫。内容上交代?的形式。

①这次围郑,晋国为了报复郑国,与秦国没有多大利害关系,为烛之武退秦师埋下伏笔。

②两国军队没有驻扎在一起,也就为烛之武的说服分化提供了有利条件。?秦晋围郑,来势凶猛; 弱小郑国,危如累卵。齐桓公姜小白秦穆公赢任好春秋五霸宋襄公子兹甫春秋五霸楚庄王熊(芈)侣晋文公姬重耳春秋五霸晋公子重耳流亡路线图重耳过郑(公元前637年)

这一年,晋公子重耳在齐国居五年后,离开齐国。经曹、宋路过郑国。郑国大夫叔瞻劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳不礼。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。 一段秦军晋军开端秦晋围郑发展高潮结局 佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。 若:如果。使:派遣师:军队。之:代词,他。 佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。 辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。 之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。犹:尚且为:做(什么)已,同“矣”而:承接关系连词,“才”是------也:是,代词,这。也,判断句的标志。 烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ、养马的长官),大概相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》烛之武其人想一想?佚之狐的话对刻画烛之武有何作用?未见其人

先知其才侧面烘托郑伯是如何说服烛之武的? 自责(情) 晓义(理)烛之武为什么能临危受命?一是郑伯态度诚恳,勇于自责,并晓之以理;

一是烛之武深明大义,爱国且腹有良谋、成竹在胸。秦军开端秦晋围郑晋军发展临危受命 烛之武运用了哪些方法来说服秦伯退兵呢?结果如何?齐读第三段,共同探讨。 夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。 夜:名词作状语。在夜里,当夜。1、欲扬先抑,以退为进亡:使…灭亡。 使动用法。执事:执行事务的人(有关官员),对对方的敬称 当夜,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。 烛之武为什么一见到秦伯就说“郑既知亡矣”?这段采用了什么方法? 烛之武采用了欲扬先抑的办法。一开始,烛之武使秦伯认为烛之武完全是站在秦国的立场上。这就引起秦伯对烛之武的好感,愿意听烛之武把话说完,这就为进一步说服秦伯提供了可能。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。鄙:把…作为疆界焉:怎么,疑问代词陪:通“倍”,增加厚:变雄厚

薄:变薄弱形作动2、阐述利害,晓之以理 越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻国的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。3、以利相诱,为秦着想 若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。以为:把……作为东道主:东方道路上的主人 行李:使者共:通“供” 乏困:缺少的物资。 形→名 假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。 4、引史为例,巧设离间 且君尝为晋君赐矣,( )许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。晋君为:w èi 介,给赐:恩惠朝:早晨—>在早上夕:傍晚—>在晚上名作状语 况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。 之:主谓之间秦立晋君(公元前651年)

这一年,晋献公死,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献工的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献公次子夷吾。夷吾采纳了大臣吕省,卻芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让晋河以东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。 背景介绍(二)惠公背约(公元前650年)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。这就是文中“许君焦、瑕、朝济而夕设版焉”,“君”指秦穆公,“许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应予秦河东之地一事。秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。 背景介绍(二) 夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

厌:通”餍”满足封:使……作疆界。阙:通“缺”,削减焉:哪里利:使…..获利 晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!” 唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。何厌之有:有何厌之,“之”,宾语前置的标志。5、推测未来,劝秦谨慎秦军开端秦晋围郑发展临危受命晋军夜缒而出高潮劝退秦师欲扬先抑,以退为进阐明利害,晓之以理以利相诱,为秦着想引史为例,巧设离间推测未来,劝秦谨慎秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。 说:通“悦”,高兴。乃:于是。 秦伯很高兴,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,于是,秦伯就率军回国了。 烛之武怎样说退秦师?赏析其高妙的劝说艺术。烛之武说辞的艺术技巧善于揣摩心理;

善于分析利弊;

善于利用矛盾;

讲究语言艺术。

机智善辩的外交家以“利”巧攻心理以“害”巧析形势以“史”巧施离间

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。之:代指秦军夫(f ú )人:那人因:依靠敝:损害所与:同…结盟知:通“智”其:还是。表商量语气微:假如没有 子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。 易:代替“微夫人之力不及此”

公元前636年,秦穆公送晋文公重耳返国即位。

晋文公为什么不进攻秦国军队? 主要是晋文公并不昏庸,很有理智,能隐忍不发,随机应变。因为如果这时进攻秦军,晋军就有可能处于腹背受敌的不利境地。而由此,也就证明了烛之武说退秦师的成功。对秦国心怀感恩之心,“义”作祟。秦军开端秦晋围郑发展临危受命夜缒而出高潮劝退秦师晋军结局秦晋退兵春秋后期各诸侯国烛之武的语言艺术郑 亡 (言于秦) 亡 郑 (害于秦) 舍 郑 (利于秦) 赐 晋 (负于秦) 肆 晋 (阙于秦)晓 以

利 害 处处言秦,处处为郑明则为秦,暗则图晋 句句与郑无关,句句关郑兴亡。(8 “君”,6 “郑” 。)

真可谓:三寸巧舌力挽狂澜息国难,

一番善言情荡衷肠罢干戈。1、郑既知亡对秦退出(示弱)2、亡郑陪邻对秦有害(离间)(表面)3、舍郑利秦对秦有利(利诱)4-5、亡郑阙秦对秦有大害(瓦解)(深层)——分析利弊,利用矛盾,转移矛盾。春秋无义战! 利益至上。层层深入

步步紧逼烛之武谋略小析 处处言秦,处处为郑明里为秦,暗则为郑

古人对烛之武说辞的评论——

三寸巧舌 力挽狂澜纾国难,

一番善辩 情荡衷肠罢干戈。

如此辞令,真无一字不妙,无一着不老靠圆密。

——魏禧《左传经世钞》

一言之辩,重于九鼎之宝;

三寸之舌,强于百万之师。

——刘勰《文心雕龙》 请用简洁的语言(或一副对联)概括各段内容。秦晋围郑 临危受命 说退秦师 秦晋退兵 1、大兵压境,小国告急。

2、郑文公诚心悔前过,烛之武大义赴敌营。

3、勇士闯虎穴,巧言退秦师。

4、秦穆公度势盟郑,晋文侯审时班师。结构思路郑危在旦夕 烛之武转危为安晋秦围郑 临危受命夜缒而出 智说秦君 秦军乃还晋亦去之烛之武是一个怎样的人?(鉴赏评价形象)1、志士。

烛之武的外交才能通过佚之狐的话得到了充分的肯定。“若使烛之武见秦君,师必退”,一个“退”字,尽显烛之武的才华。由于长期未被重用,烛之武满腹牢骚与委屈溢于言辞,以至于以“老矣,无能为也已”来推辞。但郑伯的一番诚意和对国家形势与个人利益关系的透彻分析,最终感动了他,他决心以国家利益为重,出使秦师。这足以说明他是个深明大义的爱国志士。 2、勇士。

两方交战,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武"夜缒而出",勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神也展示了他的"勇士"性格。 3、辩士。

烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢,侃侃而谈。他先论说灭亡郑国对秦国有害无益,只是增加了邻国(晋国)。然后承诺,保存郑国将会对秦国大有好处,"行李之往来,共其乏困",这是郑国请求秦国退兵所施予秦国的小小恩惠,既可使对方感兴趣,以权衡利弊,又不失本国尊严。一番利诱之后,烛之武就从秦晋的历史关系入手,揭示出晋文公过河拆桥、忘恩负义的本质,公开挑拨秦晋两国关系;并且用发展的眼光,引导秦伯认识到晋的贪婪会给秦国带来的危险,这就使秦伯认识到晋是敌而非友,并最终和郑国结盟。这样一来,"攻守之势易矣"。烛之武一字未提郑国的利益,却成功说退秦师,充分展现了他的"辩士"形象。"辩士"形象是烛之武形象的核心。 烛之武是个怎样的人? 《烛之武退秦师》一文展示的烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个勇于出使,直入敌营的勇士,是一个机智善辩的辩士、外交家。(补充:春秋无义战。烛之武这位出色的外交家在见到秦穆公之后,既非据理质问,又不苦苦哀求,而是以超越事件之外的态度,动之以"利",晓之以 "理",终于使趋"利"而来的秦兵,不仅立即避患而退,还反过来"与郑人盟",派军队留守郑国,帮助郑国抗晋。烛之武在"利"字上做足了文章,达到了他预期的目的。)一个为纾国难挺身而出的忠臣

一个远见卓识的杰出的外交家

一个晓理动情的天才式演说家

一个善用矛盾化干戈为玉帛的政治家

一个审时度势的出色的心理分析大师本文知识点鄙例 句出 处 释 义 蜀之鄙有二僧 彭端淑:《为学》边远的地方 越国以鄙远,君知其难也《左传·烛之武退秦师》边境先帝不以臣卑鄙,猥自枉曲,三顾臣于草庐之中《出师表》 地位低、 浅薄微例 句出 处释 义其文约,其辞微,《史记·屈原列传》含蓄不露,微妙见其发矢十中八九,微颔之《卖油翁》 稍微微独赵,诸侯有在者乎?《触龙说赵太后》 不微斯人,吾谁与归《岳阳楼记》 如果不是微太子言,臣愿得谒之《荆轲刺秦王》 即使不是虚词辨析之

1。臣之壮也,犹不如人

2。是寡人之过也

3。邻之厚,君之薄也

4。行李之往来

5。夫晋,何厌之有?

6。使杞子逢孙杨孙戍之

7。微服人之力不及此

8。因人之力而敝之之

1。助词,主谓之间

2。助词,的

3。助词,主谓之间

4。助词,主谓之间

5。助词,宾语提前

6。代词,指郑国

7。助词,的

8。助词,的“而”字几种含义并列关系:翻译为“与 、和、又、及” 例句“蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者”递进关系:译为“并且、而且”例句“君子博学而日参省乎己。”承接关系:译为“就、才、接着”例句“人非生而知之者,孰能无惑。”转折关系:翻译为“虽然、但是、然而、却”例句“青,取之于蓝,而青于蓝。”假设关系:译为“如果、假如、倘若”例句“死而有知,其几何离?”《祭十二郎文》“而”字几种含义修饰关系:译为“的、地”或不译例句“吾尝终日而思矣。”《劝学》因果关系:译为“因而、所以”例句“余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。”目的关系:译为“来”或不译例句“缦立远视,而望幸焉。”《阿房宫赋》通假“尔”译为“你的”或“你”例句“而翁归,自与汝复算耳。”《促织》而

1。今急而求子

2。夜缒而出

3。若亡郑而有益于君

4。朝济而夕设版焉

5。因人之力而敝之而

1。连词,表示承接

2。连词,表示修饰

3。连词,表示并列

4。连词,表示转折

5。连词,表示转折以

1。以其无礼于晋

2。敢以烦执事

3。越国以鄙远

4。焉用亡郑以陪邻

5。阙秦以利晋

6。以乱易整以

1。介词,因为

2。介词,拿(它)

3。连词,承接

4。连词,表示结果

5。连词,表示目的

6。介词,用特殊句式成语故事退避三舍 春秋时候,晋献公听信谗言,杀了太子申生,又派人捉拿申生的弟弟重耳。重耳闻讯,逃出了晋国,在外流亡十几年。经过千幸万苦,重耳来到楚国。楚成王认为重耳日后必有大作为,就以国群之礼相迎,待他如上宾。一天,楚王设宴招待重耳,两人饮酒叙话,气氛十分融洽。忽然楚王问重耳:“你若有一天回晋国当上国君,该怎么报答我呢?”重耳略一思索说:“美女待从、珍宝丝绸,大王您有的是,珍禽羽毛,象牙兽皮,更是楚地的盛产,晋国哪有什么珍奇物品献给大王呢?”楚王说:“公子过谦了,话虽然这么说,可总该对我有所表示吧?”重耳笑笑回答道:“要是托您的福。果真能回国当政的话,我愿与贵国友好。假如有一天,晋楚两国之间发生战争,我一定命令军队先退避三舍(一舍等于三十里),如果还不能得到您的原谅,我再与您交战。”四年后,重耳真的回到晋国当了国君,就是历史上有名的晋文公。晋国在他的治理下日益强大。公元前633年,楚国和晋国的军队在作战时相遇。晋文公为了实现他许下的诺言,下令军队后退九十里,驻扎在城濮。楚军见晋军后退,以为对方害怕了,马上追击。晋军利用楚军骄傲轻敌的弱点,集中兵力,大破楚军,取得了城濮(pú)之战的胜利。秦晋之好春秋时期,秦国和晋国为争夺霸主地位经常兵戎相见,但又彼此通婚联姻。晋献公把自己的女儿嫁给秦穆公,秦穆公把女儿文赢嫁给晋献公的儿子重耳(晋文公)。晋文公又让太子姬娶秦国公主。秦穆公抓了晋惠公,穆公夫人亲自出来求情。 贪得无厌:贪心永远没有满足的时候。

胜之不武:以强凌弱,即使赢了也不光彩。比喻以大欺小。

春秋笔法:寓褒贬于曲折的文笔之中,不直接表明自己的态度。本文塑造人物的方法1.环境烘托

2.他人的衬托

3.个性化的语言

4.细节描写“夜缒而出”讨论:你最欣赏的是哪一个人物,理由是什么?郑 伯——礼贤下士,从谏如流。佚之狐——识人才的伯乐。烛之武——官微人轻,怀才不遇,临危受命,

不避艰险,深明大义,才智超群。秦 伯——以利为重,亦敌亦友,变化难测,

政治手腕了得。晋 侯——以利为重,以”不仁”为借口,沉着应对,

有政治家的风度。合作探究 通过本课的学习,谈谈烛之武出色的劝谏艺术对于古人和现代人的处事有什么意义?—、对于古人

中国有句古话:“伴君如伴虎。”批“龙鳞”,逆“圣听”,需要大勇与大智。作为君王,则应虚心采纳,方可成就霸业。

1、邹忌与齐威王? (正面)

齐王接受邹忌的进谏,听取群臣吏民的意见,于是有“此所谓战胜于朝廷”的美谈。

2、触龙与赵太后(正面)

抓住赵太后爱子、怜子之心,触龙拿人心比自心,以己子做诱引,动之以情,申明大义,进而解开太后心结。 3、魏征与唐太宗(正面)

唐太宗虚怀若谷,善于纳谏,终成一代名君。唐太宗“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。今魏徵殁,朕失一镜矣!”

4、管仲与齐桓公(正面)

齐桓公豁达大度,听了鲍叔牙的话,不但不治管仲的罪,还立刻任命他为相,让他管理国政。后来齐国就越来越富强了。

5、比干与纣王。(反面)

纣王拒谏饰非、耽于酒色、暴敛重刑,甚至将比剖腹挖心。最终是民怨四起。

6、召公与厉王(反面)

周厉王“防民之口,甚于防川”,“止谤”使得老百姓“道路以目”。三年之后,被“流于彘”。二、对于现代人

1、注重对方感受,委婉劝说,文明交流。

2、听取别人意见,完善自我,少走弯路。

3、宰相肚里能称船。有则改之,无则加勉。 烛之武委婉劝说的艺术在今天的人际交往中仍有着十分重要的意义。在给别人提意见和建议时,我们要充分尊重被劝说者,使之受到启发,从而愉快地接受意见。同时我们还应学会倾听与交流。善于听取别人的意见,还要善于自己思考,把好的意见总汇起来,唯有这样才能成就一番事业。文言文实词推断方法1、字形结构推断法钅、木、氵、火、土与五行有关;

刀、弓、戈、矛、斤、斧与兵器有关。马、牛、羊、犭、鸟、虫与动物有关。

讠、刂、辶、行为有关,系与捆绑

求与毛皮,旨美味,歹死人,片文书、文件

户、宀、厂、广房屋,辛刑具。2、联系上下文语境推断并放入原文。3、语法分析句中成分(主谓宾)、词性(动、形、代、副)主宾由名、代,谓语由动形,状语多副词。4、成语相关推断法如“濡”字,可以联想到成语”相濡以沫”

“负”字可以想到成语“负荆请罪”文言文断句放句首虚词:惟(唯)、斯、其、盖、夫、微、若、焉、盍(何)、且夫放句尾虚词:乎、也、耶、与、兮

焉、哉、矣、之、耳虚词断句歌“曰”后冒,“哉”后叹,

“夫、盖”大都在句前。

“于、而”一般在句中,

“矣、耳”后边画圆圈。文言文断句口诀内容大意全理解,始可动手把句断。

联系全文前后看,先易后难细分辨。

紧紧抓住曰云言,对话最易被发现。

习惯句式掌握住,固定结构莫撤散。

排比对偶与反复,修辞提供好条件。

相同词语紧相连,一般中间要点断。“如…何”“不亦…乎”