3.1《力的概念和作用效果》 教学设计

文档属性

| 名称 | 3.1《力的概念和作用效果》 教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 93.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2018-10-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.1《力的概念和作用效果》 教学设计

教学指导思想

简要、清晰地表达本节课中这个教学片段的指导思想,并能说明与本节课(单元)教学内容的必然联系。 从生活现象到力的概念,力的作用效果,从物理知识到解释生活中的现象。符合“从生活到物理,从物理到社会”的教学理念。 力的概念是学好重力、摩擦力概念的基础,按照施力物体、受力物体不同研究不同种性质的力,不同性质的力决定了不同力的作用效果。

教学内容分析

简要、清晰地说明这个教学片段教学内容在教材体系中的地位和作用。 力的概念是物理学最基本的概念之一,是本章及整个物理学科的重点。 本节知识是学生以后学习弹力、重力、压力、洛伦兹力等必备的基础知识。

学生情况分析

深入、具体地说明所教学生的已有认识和认知特点。 1、认知特点 学生有强烈的好奇心,较强的观察能力。具备一定的实验探究能力,正处于逻辑思维能力发展的最佳时期。 2、已有认识 学生在生活中经常听到“用力推”“力量“等词语,并且具备了对几种力的生活体验,但是缺乏系统的理论知识,也需要培养逻辑推理能力。

教学目标及重难点

能结合具体教学内容与学生实际,提出本节课(单元)的教学目标及教学重点、难点,并简要、清晰地说明是如何确定的。 1.知识与技能 (1)理解力是一个物体对另一个物体的作用。 (2)知道力的单位是牛顿,简称牛(N)。 (3)知道物体间力的作用是相互的。 (4)知道力可以使物体发生形变,也可以使物体的运动状态发生改变。 2.过程与方法 (1)通过观察课本3-1,能够简单描述出所观察到的物理现象的主要特征,对力具有初步认识。 (2)通过对现象的分析、讨论,认识力的作用效果。 3.情感态度与价值观 (1)通过观察,培养学生乐于探索日常生活中的物理学道理,乐于参与观察、实验等科学实践活动。 教学重点和难点: 重点:1、物体间的力是相互的。 2、力的作用效果。 难点:1、物体间的力是相互的。

教学资源

准确描述本节课所使用的教具、实验器材、多媒体资源等。 1、学生实验器材: 磁铁、大头针、弹簧、钢球、鸡蛋、钢尺、气球 2、教师演示器材: 小车、多媒体平台

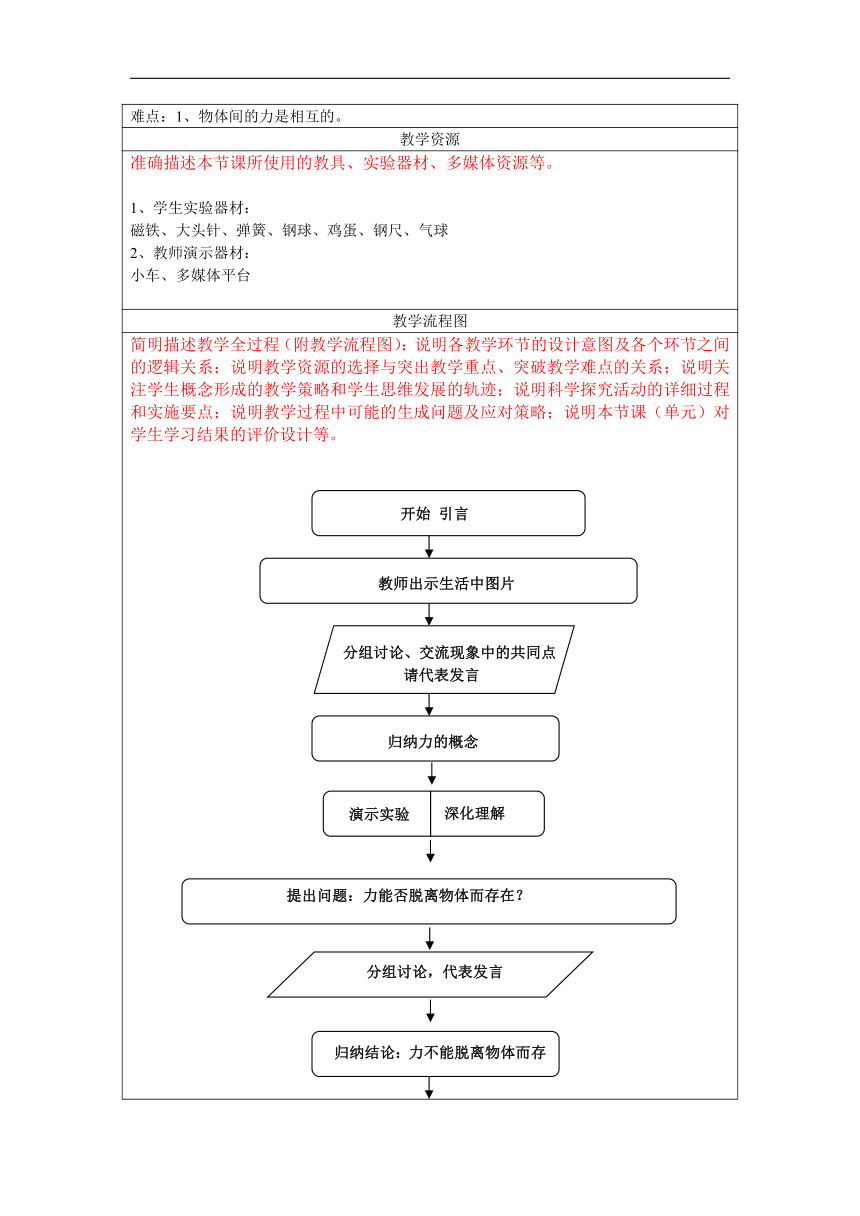

教学流程图

简明描述教学全过程(附教学流程图):说明各教学环节的设计意图及各个环节之间的逻辑关系;说明教学资源的选择与突出教学重点、突破教学难点的关系;说明关注学生概念形成的教学策略和学生思维发展的轨迹;说明科学探究活动的详细过程和实施要点;说明教学过程中可能的生成问题及应对策略;说明本节课(单元)对学生学习结果的评价设计等。 (

开始

引言

) (

教师出示生活中图片

) (

分组讨论、交流现象中的共同点

请代表发言

) (

归纳力的概念

) (

演示实验

深化理解

) (

提出问题:

力能否

脱离物体而存在?

) (

分组讨论,代表发言

) (

归纳结论:力不能脱离物体而存在

) (

提出问题:不接触的物体能否产生力

) (

深化理解

) (

学生实验

) (

得出结论:不接触的物体能产生力

) (

提出问题:物体间的力是相互的吗

) (

深化理解

) (

学生实验

) (

得出结论:物体间的力是相互的

) (

课堂练习

突破重

难点:物体间力的作用是相互的

) (

教师出示牛顿的事迹

) (

学生情感态度价值观

) (

提出问题:力有什么效果

) (

演示实验

) (

得结论:力使物体发生形变

) (

提出问题:

力还有

什么效果

) (

演示实验

) (

得结论:力使运动方向变化

) (

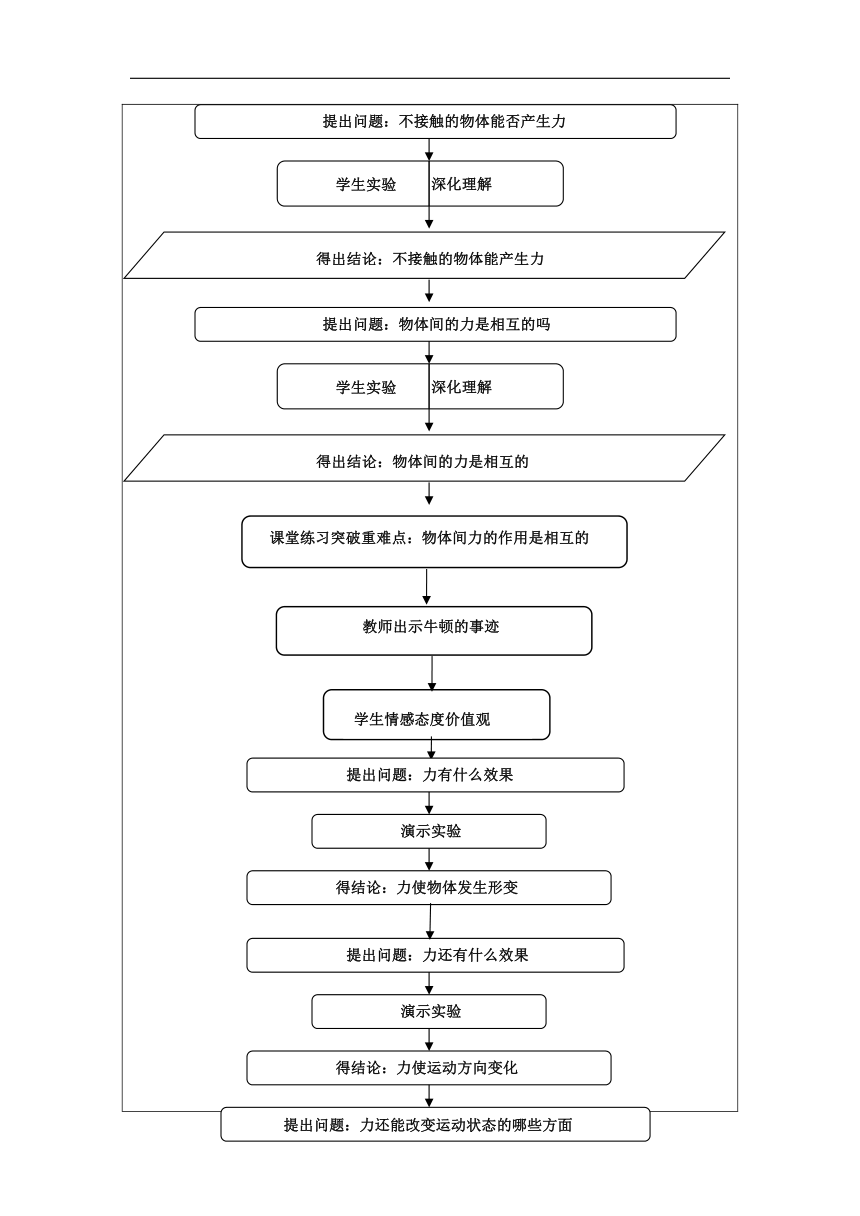

提出问题:力还能改变运动状态的哪些方面

) (

分组探索性实验

) (

得结论:力使物体速度大小变化

力使物体速度大小和运动方向同时发生改变。

) (

重点突破练习:看图说出力的效果

) (

影响作用效果的因素有哪些?

) (

学生实验

) (

归纳:力的三要素

) (

本节总结

)

教学过程

教学环节 时间 教师活动 学生活动 设计意图

引入 导入 新课 总结 30” 60” 1’30 2’30 3’30 4’30 5’30 7’30 9’30 10’30 12’00 12’30 上一章我们了解了光的传播现象和规律,除了声、光现象以外,力也是我们生活中常碰到的现象,今天我们就先来学习“力”的概念和作用效果。【板书:3-1 力】 “这节课老师给同学们看些图片,在看的过程中,请同学生们用自己的语言描述图片中现象?” “同学们回答的都非常好,从人对车-推,汽车对拖车-拉,手对箱子-提,人对弹簧-压现象,归纳出力的定义:物体对物体的作用。” 【板书:一、定义 力(F)是物体对物体的作用】其中力的符号是F “力能否脱离物体存在?”“现在有哪位同学可以说说自己的答案?” “很好,从力的定义可知力不能脱离物体而存在。” 【板书:1、力不能脱离物体而存在。】 “相接触的物体间有力的作用,不接触的物体能否产生力的作用?请同学们用实验桌上提供的器材,找到答案,说明实验器材和实验现象。” “对了,就是用磁铁和大头针,实验现象是(磁铁在不接触大头针时,对大头针有吸引力)”【板书:2、不接触的物体间能有力的作用。】 每位同学们用自己的左手拉右手,有什么感觉? “对,感受到右手也在拉左手,所以物体对物体间的力的作用是相互的。”【板书:3、物体间的力的作用是相互的。】 “在左手与右手相互拉,左手对右手有拉力,左手是施力物体,右手是受力物体,右手对左手有拉力,什么是施力物体?” “OK,这说明以左手为研究对象,左手为受力物体,右手为施力物体”。 请同学看图片思考,完成课堂练习。 “在300多年前,伟大的物理学家牛顿从苹果落地这一现象得到启发-引力的作用,这种来自地球的无形的力拉着苹果下落。”这位伟大科学家在力学、数学方面有着巨大的贡献。后人用他的名字作为力的单位。【板书:4、单位:牛顿 简称牛 用符号N表示。】 现在同学们体验一下0.5 N力的大小有多少? 一个中学生对地面的压力有500 N。 请同学们用实验桌上提供的器材:磁铁、钢球,看力在物体上可产生哪些效果? OK!观察到钢球由静止变为运动,由运动又变为静止。-所以是速度大小发生改变。 如果在小球运动过程中,改变磁铁的位置(放到小球运动的后方),同学们又得出什末样的实验结果?-好,小球向后滚动,所以运动方向发生改变。 向上扔出去的篮球受到地球的吸引力,速度越来越小,之后向下运动-所以速度大小和运动方向同时改变。 现在老师对钢尺用力,钢尺? 弹簧用力,弹簧? 由同学们的回答,归纳出力的几个作用效果: 【板书:二、力的作用效果。(1)力可以改变物体的形状。(2)力可以改变物体的运动状态】 同学们做一个实验,用大小不同的力捏吹气的气球,观察形变的程度。 得到结论是? “对,力的大小影响力的作用效果。” 第二个实验:用不同方向的力推书,观察书的运动状态。得到的结论? “不错,力的方向影响力的作用效果。” 第三个实验:在离教室门轴心不同距离的位置用同样的力拉关着的教室门,观察和感受门被拉开的容易程度。得到的结论? “很好,力的作用点影响力的作用效果。” 通过以上三个学生实验,影响力的作用效果的因素有哪些? 【板书:三、力的三要素:大小、方向和作用点】 下面的图片又说明了力的哪种作用效果?完成课堂练习。 我们这节课主要学习了三部分内容:一:力的定义,二:力的作用效果,三:力的三要素:。内容并不难,但需要同学们平时多加练习来巩固。 同学们看图片 同学回答 学生理解并记忆 小组讨论,代表发言 小组实验,代表发言 学生回答 学生实验,回答 学生回答 学生回答 学生听讲 学生一个鸡蛋的实验 小组实验探究 观察,回答 学生回答 学生回答 回答 从学生生活中最常见的事例入手,引入力的概念,使学生并不陌生,很感兴趣,既拉近了教师与学生的距离,又体现了物理知识来源于生活的理念。 利用学生体验完成这部分知识的教学,好处有两个:一是使学生有机会参与课堂教学,自主地进行物理规律的探究,体现自主性原则;二是培养了学生的动手能力和实验归纳能力。 N这个单位学生很陌生,让学生通过托鸡蛋去亲生体验力的大小,既培养了学生的学习兴趣,又让学生很容易接受知识。

教学指导思想

简要、清晰地表达本节课中这个教学片段的指导思想,并能说明与本节课(单元)教学内容的必然联系。 从生活现象到力的概念,力的作用效果,从物理知识到解释生活中的现象。符合“从生活到物理,从物理到社会”的教学理念。 力的概念是学好重力、摩擦力概念的基础,按照施力物体、受力物体不同研究不同种性质的力,不同性质的力决定了不同力的作用效果。

教学内容分析

简要、清晰地说明这个教学片段教学内容在教材体系中的地位和作用。 力的概念是物理学最基本的概念之一,是本章及整个物理学科的重点。 本节知识是学生以后学习弹力、重力、压力、洛伦兹力等必备的基础知识。

学生情况分析

深入、具体地说明所教学生的已有认识和认知特点。 1、认知特点 学生有强烈的好奇心,较强的观察能力。具备一定的实验探究能力,正处于逻辑思维能力发展的最佳时期。 2、已有认识 学生在生活中经常听到“用力推”“力量“等词语,并且具备了对几种力的生活体验,但是缺乏系统的理论知识,也需要培养逻辑推理能力。

教学目标及重难点

能结合具体教学内容与学生实际,提出本节课(单元)的教学目标及教学重点、难点,并简要、清晰地说明是如何确定的。 1.知识与技能 (1)理解力是一个物体对另一个物体的作用。 (2)知道力的单位是牛顿,简称牛(N)。 (3)知道物体间力的作用是相互的。 (4)知道力可以使物体发生形变,也可以使物体的运动状态发生改变。 2.过程与方法 (1)通过观察课本3-1,能够简单描述出所观察到的物理现象的主要特征,对力具有初步认识。 (2)通过对现象的分析、讨论,认识力的作用效果。 3.情感态度与价值观 (1)通过观察,培养学生乐于探索日常生活中的物理学道理,乐于参与观察、实验等科学实践活动。 教学重点和难点: 重点:1、物体间的力是相互的。 2、力的作用效果。 难点:1、物体间的力是相互的。

教学资源

准确描述本节课所使用的教具、实验器材、多媒体资源等。 1、学生实验器材: 磁铁、大头针、弹簧、钢球、鸡蛋、钢尺、气球 2、教师演示器材: 小车、多媒体平台

教学流程图

简明描述教学全过程(附教学流程图):说明各教学环节的设计意图及各个环节之间的逻辑关系;说明教学资源的选择与突出教学重点、突破教学难点的关系;说明关注学生概念形成的教学策略和学生思维发展的轨迹;说明科学探究活动的详细过程和实施要点;说明教学过程中可能的生成问题及应对策略;说明本节课(单元)对学生学习结果的评价设计等。 (

开始

引言

) (

教师出示生活中图片

) (

分组讨论、交流现象中的共同点

请代表发言

) (

归纳力的概念

) (

演示实验

深化理解

) (

提出问题:

力能否

脱离物体而存在?

) (

分组讨论,代表发言

) (

归纳结论:力不能脱离物体而存在

) (

提出问题:不接触的物体能否产生力

) (

深化理解

) (

学生实验

) (

得出结论:不接触的物体能产生力

) (

提出问题:物体间的力是相互的吗

) (

深化理解

) (

学生实验

) (

得出结论:物体间的力是相互的

) (

课堂练习

突破重

难点:物体间力的作用是相互的

) (

教师出示牛顿的事迹

) (

学生情感态度价值观

) (

提出问题:力有什么效果

) (

演示实验

) (

得结论:力使物体发生形变

) (

提出问题:

力还有

什么效果

) (

演示实验

) (

得结论:力使运动方向变化

) (

提出问题:力还能改变运动状态的哪些方面

) (

分组探索性实验

) (

得结论:力使物体速度大小变化

力使物体速度大小和运动方向同时发生改变。

) (

重点突破练习:看图说出力的效果

) (

影响作用效果的因素有哪些?

) (

学生实验

) (

归纳:力的三要素

) (

本节总结

)

教学过程

教学环节 时间 教师活动 学生活动 设计意图

引入 导入 新课 总结 30” 60” 1’30 2’30 3’30 4’30 5’30 7’30 9’30 10’30 12’00 12’30 上一章我们了解了光的传播现象和规律,除了声、光现象以外,力也是我们生活中常碰到的现象,今天我们就先来学习“力”的概念和作用效果。【板书:3-1 力】 “这节课老师给同学们看些图片,在看的过程中,请同学生们用自己的语言描述图片中现象?” “同学们回答的都非常好,从人对车-推,汽车对拖车-拉,手对箱子-提,人对弹簧-压现象,归纳出力的定义:物体对物体的作用。” 【板书:一、定义 力(F)是物体对物体的作用】其中力的符号是F “力能否脱离物体存在?”“现在有哪位同学可以说说自己的答案?” “很好,从力的定义可知力不能脱离物体而存在。” 【板书:1、力不能脱离物体而存在。】 “相接触的物体间有力的作用,不接触的物体能否产生力的作用?请同学们用实验桌上提供的器材,找到答案,说明实验器材和实验现象。” “对了,就是用磁铁和大头针,实验现象是(磁铁在不接触大头针时,对大头针有吸引力)”【板书:2、不接触的物体间能有力的作用。】 每位同学们用自己的左手拉右手,有什么感觉? “对,感受到右手也在拉左手,所以物体对物体间的力的作用是相互的。”【板书:3、物体间的力的作用是相互的。】 “在左手与右手相互拉,左手对右手有拉力,左手是施力物体,右手是受力物体,右手对左手有拉力,什么是施力物体?” “OK,这说明以左手为研究对象,左手为受力物体,右手为施力物体”。 请同学看图片思考,完成课堂练习。 “在300多年前,伟大的物理学家牛顿从苹果落地这一现象得到启发-引力的作用,这种来自地球的无形的力拉着苹果下落。”这位伟大科学家在力学、数学方面有着巨大的贡献。后人用他的名字作为力的单位。【板书:4、单位:牛顿 简称牛 用符号N表示。】 现在同学们体验一下0.5 N力的大小有多少? 一个中学生对地面的压力有500 N。 请同学们用实验桌上提供的器材:磁铁、钢球,看力在物体上可产生哪些效果? OK!观察到钢球由静止变为运动,由运动又变为静止。-所以是速度大小发生改变。 如果在小球运动过程中,改变磁铁的位置(放到小球运动的后方),同学们又得出什末样的实验结果?-好,小球向后滚动,所以运动方向发生改变。 向上扔出去的篮球受到地球的吸引力,速度越来越小,之后向下运动-所以速度大小和运动方向同时改变。 现在老师对钢尺用力,钢尺? 弹簧用力,弹簧? 由同学们的回答,归纳出力的几个作用效果: 【板书:二、力的作用效果。(1)力可以改变物体的形状。(2)力可以改变物体的运动状态】 同学们做一个实验,用大小不同的力捏吹气的气球,观察形变的程度。 得到结论是? “对,力的大小影响力的作用效果。” 第二个实验:用不同方向的力推书,观察书的运动状态。得到的结论? “不错,力的方向影响力的作用效果。” 第三个实验:在离教室门轴心不同距离的位置用同样的力拉关着的教室门,观察和感受门被拉开的容易程度。得到的结论? “很好,力的作用点影响力的作用效果。” 通过以上三个学生实验,影响力的作用效果的因素有哪些? 【板书:三、力的三要素:大小、方向和作用点】 下面的图片又说明了力的哪种作用效果?完成课堂练习。 我们这节课主要学习了三部分内容:一:力的定义,二:力的作用效果,三:力的三要素:。内容并不难,但需要同学们平时多加练习来巩固。 同学们看图片 同学回答 学生理解并记忆 小组讨论,代表发言 小组实验,代表发言 学生回答 学生实验,回答 学生回答 学生回答 学生听讲 学生一个鸡蛋的实验 小组实验探究 观察,回答 学生回答 学生回答 回答 从学生生活中最常见的事例入手,引入力的概念,使学生并不陌生,很感兴趣,既拉近了教师与学生的距离,又体现了物理知识来源于生活的理念。 利用学生体验完成这部分知识的教学,好处有两个:一是使学生有机会参与课堂教学,自主地进行物理规律的探究,体现自主性原则;二是培养了学生的动手能力和实验归纳能力。 N这个单位学生很陌生,让学生通过托鸡蛋去亲生体验力的大小,既培养了学生的学习兴趣,又让学生很容易接受知识。

同课章节目录

- 第一章 常见的运动

- 一、长度和时间的测量

- 二、机械运动

- 三、比较运动的快慢

- 四、学生实验:测量速度

- 五、声音的产生和传播

- 六、乐音和噪声

- 七、超声波及其应用

- 课外探究 水杯琴

- 第二章 质量和密度

- 一、质量及测量

- 二、学生实验:测量质量

- 三、物质的密度及其应用

- 四、学生实验:测量密度

- 第三章 运动和力

- 一、力

- 二、力的测量

- 三、重力

- 四、二力平衡

- 五、滑动摩擦力

- 六、运动和力的关系

- 课外探究 防滑运动鞋

- 第四章 压强与浮力

- 一、压力 压强

- 二、探究液体压强

- 三、连通器

- 四、大气压强

- 五、液体的压强与流速的关系

- 六、浮力

- 七、物体的浮沉条件

- 第五章 简单机械

- 一、杠杆

- 二、学生实验:探究杠杆

- 三、滑轮

- 课外探究 变速自行车

- 第六章 功和能

- 一、功

- 二、功率

- 三、功的原理

- 四、机械能

- 第七章 热现象

- 一、温度、温度计

- 二、熔化和凝固

- 三、汽化和液化

- 四、升华和凝华

- 五、物质结构的微观模型

- 六、内能 能量转化

- 七、比热容

- 八、燃料 能源与环保

- 九、热机

- 第八章 光现象

- 一、光的传播

- 二、学生实验:探究光的反射规律

- 三、学生实验:探究平面镜成像

- 四、探究光的折射现象

- 五、透镜

- 六、学生实验:探究凸透镜成像

- 七、生活中的透镜

- 八、眼睛和眼镜

- 九、物体的颜色