第7课战国时期的社会变化 同步学案

图片预览

文档简介

本课重点识记内容

1、晋被瓜分成韩、赵、魏。

2、战国七雄是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。

3、公元前356年,在秦孝公的支持下商鞅变法。

4、商鞅变法使秦国的国力增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一六国奠定基础。

5、公元前256年蜀郡太守李冰主持修建了都江堰水利工程。

6、都江堰水利工程修建使成都平原成为“天府之国”,也反映出了我国人民的智慧。

人教版历史部编七年级上册第7课《战国时期的社会变化》预习提纲

一、战国七雄

1.三家分晋:战国初年, 被 三家大夫瓜分

2.田氏代齐:齐国由大夫田氏取代。

3.战国七雄: 、 、 、 、 、 、 。(东南西北到中间)

4.著名战役:桂陵之战(围魏救赵)、马陵之战(减灶计)、长平之战( )。

二、商鞅变法

1.背景:战国时期, 和 进一步推广,社会 不断提高,新兴地主阶级的势力增强。

2.目的:为适应社会政治经济的变化,以求 ,在兼并战争中获胜。

3.时间:公元前356年, 任用 主持变法

4.内容:

1)政治:①确立 ,由国君直接派官吏治理;②废除贵族的 ;③改革 制度,加强对人民的管理;④ ,禁止私斗。

2)经济:①废除 ,允许土地自由买卖;②鼓励 ,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;③统一 。

3)军事:奖励 ,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

5.意义:①使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力。②一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

6.各国变法改革的历史意义:各国经过变法改革,政治、经济、军事、法治等多方面都发生了大的变革,整个社会前进的步伐加速了。

三、造福千秋的都江堰

1.修建者:战国时期(公元前256年)秦国蜀郡太守 ,在成都附近的 上修建了 都江堰。

2.构成:都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。 渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。内江用于 ,外江用于 。

3.作用:发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后, 成为沃野,被称为“ ”。

预习填空答案:

一、晋国;韩、赵、魏;齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩;纸上谈兵

二、铁制农具;牛耕;生产力;富国强兵;秦孝公;商鞅;县制;世袭特权;户籍;严明法度;井田制;耕织;度量衡;军功

三、李冰;岷江;灌溉;分洪;成都平原;“天府之国”

人教版历史部编七年级上册第7课《战国时期的社会变化》知识梳理

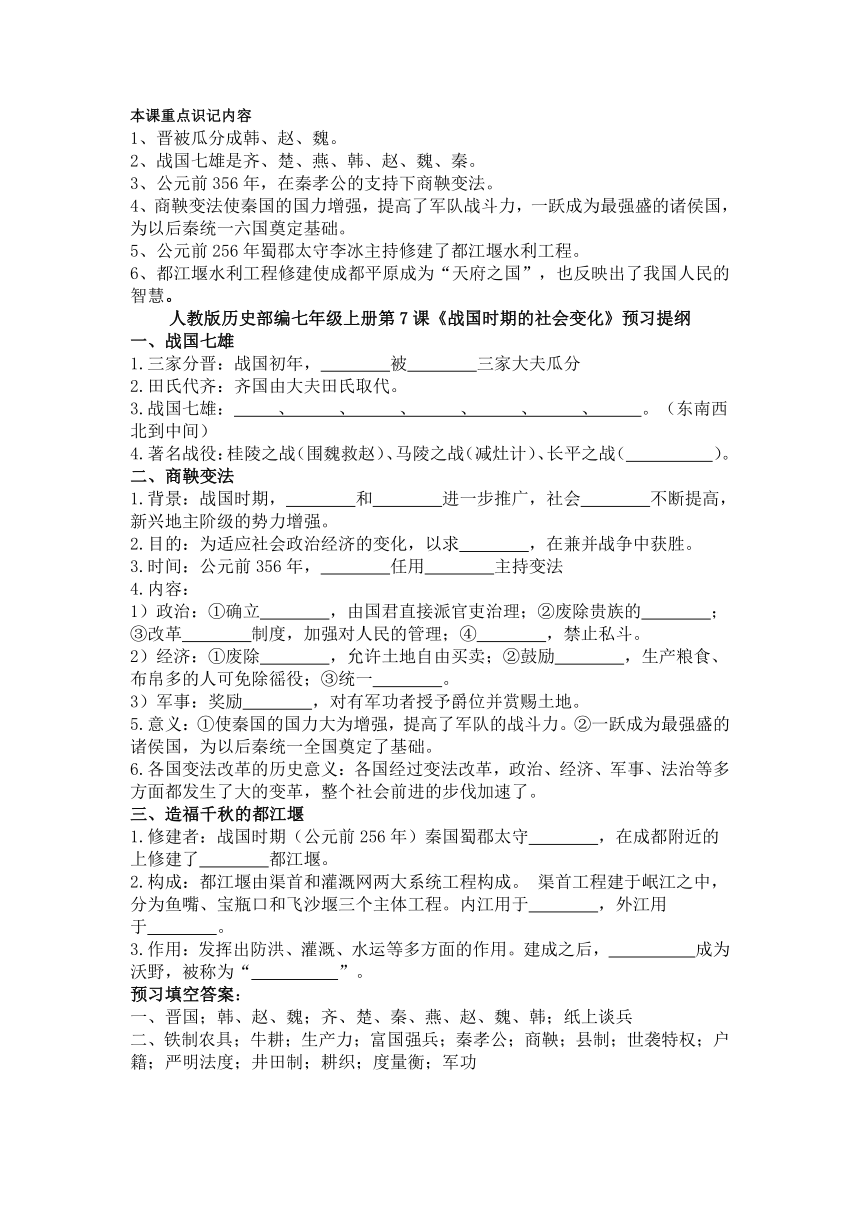

一、战国七雄

形成背景:春秋时期近300年的纷争,大部分小诸侯国被兼并,大诸侯国左右政局,周王室的各种制度几乎完全崩溃。

形成:晋被韩、赵、魏三家大夫瓜分,齐国由大夫田氏取代。当时的大的诸侯国共有十几个,较强的有七个。

战国七雄:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。

诸侯国关系:强大的诸侯国不在“尊王攘夷”,而是各自为政,扩充军队,力图拓展疆域,七国之间经常战争。

战国时期著名战役:桂陵之战,马陵之战,长平之战等。

战国后期最强大的诸侯国:七雄之间的实力此消彼长,地处西部的秦国,逐渐成为实力最为强大的诸侯国,对其它六国造成威胁。

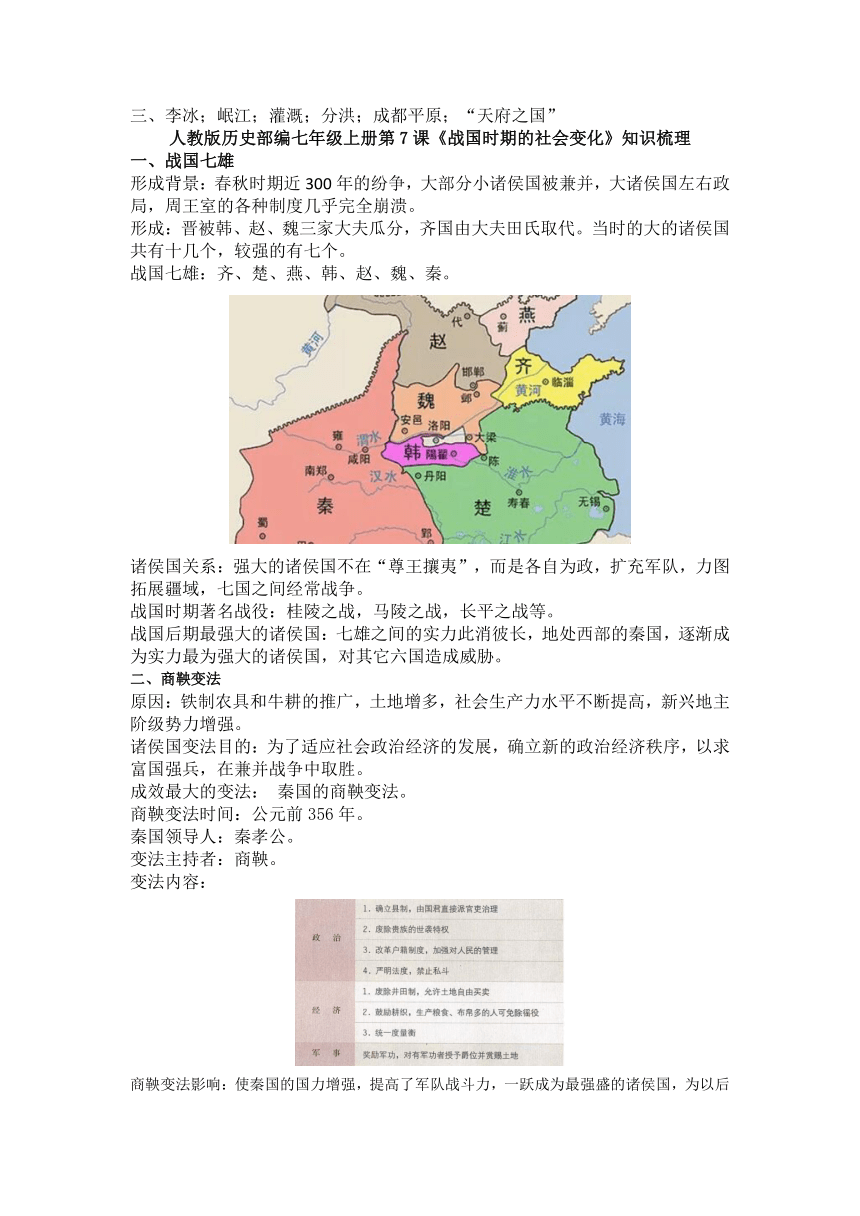

二、商鞅变法

原因:铁制农具和牛耕的推广,土地增多,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级势力增强。

诸侯国变法目的:为了适应社会政治经济的发展,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。

成效最大的变法: 秦国的商鞅变法。

商鞅变法时间:公元前356年。

秦国领导人:秦孝公。

变法主持者:商鞅。

变法内容:

商鞅变法影响:使秦国的国力增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一六国奠定基础。

三、造福千秋的都江堰

时间:公元前256年。

主持修建者:蜀郡太守李冰。

两大系统工程:渠首和灌溉网。

渠首三大主体工程:

鱼嘴:在岷江江心修筑的分水堤坝,将岷江分为内江和外江,外江排洪,内江灌溉。

宝瓶口:是在内江下游人工开凿的出水口,引水流入网状渠道,灌溉农田。

飞沙堰:是分水堤坝和宝瓶口之间长120米的滚水堤坝,用于洪水期排洪,并减少泥沙淤积。

重大作用:使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。也反映出了我国古代人们的聪明才智。

同步习题:七上第7课《动荡的春秋时期》(含答案)

一、选择题

1.六国的人说“秦国的军队是‘虎狼之师’,秦国的军队打仗,一个个都眼睛都红了,就像猛兽一样,巴不得多砍几个人头”。秦国的士兵之所以能打仗,是因为有一个强大的政策在激励着他们。这个强大的政策是( )

A.承认土地私有B.编制户口,加强刑罚C.奖励军功D. 奖励生产

2.战国时期的社会变革表现之一是各国变法。其中最典型、最成功的是( )

A. 吴起变法 B. 李悝变法 C. 商鞅变法 D. 王安石变法

3.改革是兴除利弊的重要手段,商鞅变法对后世地方行政制度影响最深远的措施是( )

A. 建立县制 B. 奖励耕战C. 轻徭薄赋 D. 废除旧贵族特权

4.后人写诗“始知李太守,伯禹亦不如”,赞扬李冰的功劳胜过大禹,这是因为李冰( )

A.反击匈奴,夺取河套地区B兴修灵渠,沟通两大水系

C.治理黄河,杜绝了水患D修筑都江堰,造福于民

5.在商鞅变法的措施中,直接损害旧贵族利益的是()

A.重农抑商B.严明法令C.推行县制D.奖励军功

6.兴水利,除水害,事关人类生存。“它的规模从表面上看,远不如长城宏大,却注定要稳稳当当地造福千年。”由于它的修建,成都平原成为富饶的“天府之国”,“它”是指我国古代的哪一项水利工程 ( )

A.都江堰 B.郑国渠 C.灵渠 D.大运河

7.战国时期,有一个国家通过与其他六个国家的战争,不断向东扩大自己的国土,这个国家是()

A.秦国B.齐国C.楚国D.燕国

8.作为一个时期的名称,“战国”因战争众多,交战激烈而得名。这一时期的著名战役有( )

①城濮之战 ②桂陵之战 ③长平之战 ④牧野之战

A.①③ B.②③ C.②④ D.③④

9.牛牛一家人是生活在战国时期的农民,下列是关于他们家农业生产情况的描述,这些描述 ( )

①他父亲牵着牛耕地去了 ②他家里又买了一些铁农具 ③牛耕和铁农具的使用使他家粮食打得更多了 ④都江堰修好后他家灌溉田地更方便了

A.可能全部是事实B.只有①②符合当时情况

C.②③在当时不可能出现D.只有一项是正确的

10.战国时期引起社会变革的最根本因素是( )

A.各国之间频繁的战争 B.诸侯争霸

C.铁农具和牛耕的普遍使用 D.百家争鸣

11.战国时期,形成七雄并立的局面,其中位于最西边的诸侯国是( )

A.燕国 B.齐国 C.楚国 D.秦国

12.下面关于都江堰的正确说法是( )

A.变水患为水利,至今仍在发挥作用,是可持续性发展工程的典范

B.都江堰的主要功能是防洪

C给成都平原带来很多灾难

D.都江堰作为水利工程早已丧失了其功能

13、许多成语典故来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的哪一特点( )

A.奴隶制开始瓦解 B.封建制度确立

C.生产力飞速发展 D.诸侯兼并争霸

14、商鞅变法是战国时期影响最大的一次改革。有人评价这次变法:“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族”。与之相关的变法措施是( )

A. 加强刑罚 B. 奖励生产 C. 推行县制 D. 奖励军功

15、李斯在《谏逐客书》中说:“孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。获魏之师,举地千里,至今富强。”这段材料不能说明( )

A.秦孝公重用商鞅 B.商鞅变法加快了民族大融合的进程

C.商鞅变法使秦国国富民强 D.商鞅变法为秦统一中国奠定了坚实基础

16、中国封建社会历时两千多年,以下哪次变革曾颁布法令:国家承认土地私有,奖励耕战,建立县制……,推动了本国封建制度的确立( )

A.商鞅变法 B.秦始皇改制 C.汉武帝罢黜百家 D.孝文帝改革

17、据巴蜀文化研究专家冯广宏考证,李冰在公元前273年前后担任蜀守,并主持修建了都江堰。据此判断,公元前273年属于( )

A.公元前3世纪前期 B.公元前3世纪后期

C.公元前2世纪前期 D.公元前2世纪后期

18、《史记》载:“(孝公)有囊括四海之意……。商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之备。”可见“商君”属于( )

A.儒家 B.道家 C.法家 D.墨家

19、改革是推动历史前进的动力,下列情景发生在战国时期的一户人家:老大因作战有功获得爵位,老二在家勤于耕作免除徭役,老三则被国君派往小县为吏。据此判断这户人家可能生活在( )

A.秦国 B.韩国 C.楚国 D.燕国

20、修筑于战国时期,使成都平原“水旱从人,不知饥馑”的水利工程是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.长城

二、非选择题

21.其实历史离我们并不遥远,只要我们细心观察,它就在我们身边。某校七年级学生举办了中国古代人类文明图片展,请你结合这次活动进行问题探究。

【工具话发展】

(1)请结合图片和所学知识,说一说使用图一这种工具的时代,被称为什么时代?举出一例生活在这个时代的远古居民。

(2)图二中的农具出现在什么时期?它的使用有什么作用?

【工程显历史】

某著名作家曾经在其作品中有这样一段有关上图的描述:“就在秦始皇下令修建长城的数十年前,四川……平原上已经完成里了不起的工程……而它至今还在为无数民众输送涓涓清流。”材料中的平原是指哪里?这个“了不起的工程”指的是什么?它有何功能?

参考答案:

1、C 2、C 3、A 4、D 5、D 6、A 7、A 8、B 9、A 10、C 11、D 12、A 13-20D D B A A C A A

21、(1)旧石器时代。元谋人(或北京人、山顶洞人)。

(2)春秋后期。作用:促进了农业上的深耕细作,促进了生产力的发展。

(3)都江堰。功能:防洪、灌溉、水运等。

1、晋被瓜分成韩、赵、魏。

2、战国七雄是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。

3、公元前356年,在秦孝公的支持下商鞅变法。

4、商鞅变法使秦国的国力增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一六国奠定基础。

5、公元前256年蜀郡太守李冰主持修建了都江堰水利工程。

6、都江堰水利工程修建使成都平原成为“天府之国”,也反映出了我国人民的智慧。

人教版历史部编七年级上册第7课《战国时期的社会变化》预习提纲

一、战国七雄

1.三家分晋:战国初年, 被 三家大夫瓜分

2.田氏代齐:齐国由大夫田氏取代。

3.战国七雄: 、 、 、 、 、 、 。(东南西北到中间)

4.著名战役:桂陵之战(围魏救赵)、马陵之战(减灶计)、长平之战( )。

二、商鞅变法

1.背景:战国时期, 和 进一步推广,社会 不断提高,新兴地主阶级的势力增强。

2.目的:为适应社会政治经济的变化,以求 ,在兼并战争中获胜。

3.时间:公元前356年, 任用 主持变法

4.内容:

1)政治:①确立 ,由国君直接派官吏治理;②废除贵族的 ;③改革 制度,加强对人民的管理;④ ,禁止私斗。

2)经济:①废除 ,允许土地自由买卖;②鼓励 ,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;③统一 。

3)军事:奖励 ,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

5.意义:①使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力。②一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

6.各国变法改革的历史意义:各国经过变法改革,政治、经济、军事、法治等多方面都发生了大的变革,整个社会前进的步伐加速了。

三、造福千秋的都江堰

1.修建者:战国时期(公元前256年)秦国蜀郡太守 ,在成都附近的 上修建了 都江堰。

2.构成:都江堰由渠首和灌溉网两大系统工程构成。 渠首工程建于岷江之中,分为鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰三个主体工程。内江用于 ,外江用于 。

3.作用:发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后, 成为沃野,被称为“ ”。

预习填空答案:

一、晋国;韩、赵、魏;齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩;纸上谈兵

二、铁制农具;牛耕;生产力;富国强兵;秦孝公;商鞅;县制;世袭特权;户籍;严明法度;井田制;耕织;度量衡;军功

三、李冰;岷江;灌溉;分洪;成都平原;“天府之国”

人教版历史部编七年级上册第7课《战国时期的社会变化》知识梳理

一、战国七雄

形成背景:春秋时期近300年的纷争,大部分小诸侯国被兼并,大诸侯国左右政局,周王室的各种制度几乎完全崩溃。

形成:晋被韩、赵、魏三家大夫瓜分,齐国由大夫田氏取代。当时的大的诸侯国共有十几个,较强的有七个。

战国七雄:齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。

诸侯国关系:强大的诸侯国不在“尊王攘夷”,而是各自为政,扩充军队,力图拓展疆域,七国之间经常战争。

战国时期著名战役:桂陵之战,马陵之战,长平之战等。

战国后期最强大的诸侯国:七雄之间的实力此消彼长,地处西部的秦国,逐渐成为实力最为强大的诸侯国,对其它六国造成威胁。

二、商鞅变法

原因:铁制农具和牛耕的推广,土地增多,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级势力增强。

诸侯国变法目的:为了适应社会政治经济的发展,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。

成效最大的变法: 秦国的商鞅变法。

商鞅变法时间:公元前356年。

秦国领导人:秦孝公。

变法主持者:商鞅。

变法内容:

商鞅变法影响:使秦国的国力增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一六国奠定基础。

三、造福千秋的都江堰

时间:公元前256年。

主持修建者:蜀郡太守李冰。

两大系统工程:渠首和灌溉网。

渠首三大主体工程:

鱼嘴:在岷江江心修筑的分水堤坝,将岷江分为内江和外江,外江排洪,内江灌溉。

宝瓶口:是在内江下游人工开凿的出水口,引水流入网状渠道,灌溉农田。

飞沙堰:是分水堤坝和宝瓶口之间长120米的滚水堤坝,用于洪水期排洪,并减少泥沙淤积。

重大作用:使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。也反映出了我国古代人们的聪明才智。

同步习题:七上第7课《动荡的春秋时期》(含答案)

一、选择题

1.六国的人说“秦国的军队是‘虎狼之师’,秦国的军队打仗,一个个都眼睛都红了,就像猛兽一样,巴不得多砍几个人头”。秦国的士兵之所以能打仗,是因为有一个强大的政策在激励着他们。这个强大的政策是( )

A.承认土地私有B.编制户口,加强刑罚C.奖励军功D. 奖励生产

2.战国时期的社会变革表现之一是各国变法。其中最典型、最成功的是( )

A. 吴起变法 B. 李悝变法 C. 商鞅变法 D. 王安石变法

3.改革是兴除利弊的重要手段,商鞅变法对后世地方行政制度影响最深远的措施是( )

A. 建立县制 B. 奖励耕战C. 轻徭薄赋 D. 废除旧贵族特权

4.后人写诗“始知李太守,伯禹亦不如”,赞扬李冰的功劳胜过大禹,这是因为李冰( )

A.反击匈奴,夺取河套地区B兴修灵渠,沟通两大水系

C.治理黄河,杜绝了水患D修筑都江堰,造福于民

5.在商鞅变法的措施中,直接损害旧贵族利益的是()

A.重农抑商B.严明法令C.推行县制D.奖励军功

6.兴水利,除水害,事关人类生存。“它的规模从表面上看,远不如长城宏大,却注定要稳稳当当地造福千年。”由于它的修建,成都平原成为富饶的“天府之国”,“它”是指我国古代的哪一项水利工程 ( )

A.都江堰 B.郑国渠 C.灵渠 D.大运河

7.战国时期,有一个国家通过与其他六个国家的战争,不断向东扩大自己的国土,这个国家是()

A.秦国B.齐国C.楚国D.燕国

8.作为一个时期的名称,“战国”因战争众多,交战激烈而得名。这一时期的著名战役有( )

①城濮之战 ②桂陵之战 ③长平之战 ④牧野之战

A.①③ B.②③ C.②④ D.③④

9.牛牛一家人是生活在战国时期的农民,下列是关于他们家农业生产情况的描述,这些描述 ( )

①他父亲牵着牛耕地去了 ②他家里又买了一些铁农具 ③牛耕和铁农具的使用使他家粮食打得更多了 ④都江堰修好后他家灌溉田地更方便了

A.可能全部是事实B.只有①②符合当时情况

C.②③在当时不可能出现D.只有一项是正确的

10.战国时期引起社会变革的最根本因素是( )

A.各国之间频繁的战争 B.诸侯争霸

C.铁农具和牛耕的普遍使用 D.百家争鸣

11.战国时期,形成七雄并立的局面,其中位于最西边的诸侯国是( )

A.燕国 B.齐国 C.楚国 D.秦国

12.下面关于都江堰的正确说法是( )

A.变水患为水利,至今仍在发挥作用,是可持续性发展工程的典范

B.都江堰的主要功能是防洪

C给成都平原带来很多灾难

D.都江堰作为水利工程早已丧失了其功能

13、许多成语典故来源于历史,如退避三舍、卧薪尝胆、围魏救赵、纸上谈兵等。这些成语反映出春秋战国时期的哪一特点( )

A.奴隶制开始瓦解 B.封建制度确立

C.生产力飞速发展 D.诸侯兼并争霸

14、商鞅变法是战国时期影响最大的一次改革。有人评价这次变法:“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族”。与之相关的变法措施是( )

A. 加强刑罚 B. 奖励生产 C. 推行县制 D. 奖励军功

15、李斯在《谏逐客书》中说:“孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。获魏之师,举地千里,至今富强。”这段材料不能说明( )

A.秦孝公重用商鞅 B.商鞅变法加快了民族大融合的进程

C.商鞅变法使秦国国富民强 D.商鞅变法为秦统一中国奠定了坚实基础

16、中国封建社会历时两千多年,以下哪次变革曾颁布法令:国家承认土地私有,奖励耕战,建立县制……,推动了本国封建制度的确立( )

A.商鞅变法 B.秦始皇改制 C.汉武帝罢黜百家 D.孝文帝改革

17、据巴蜀文化研究专家冯广宏考证,李冰在公元前273年前后担任蜀守,并主持修建了都江堰。据此判断,公元前273年属于( )

A.公元前3世纪前期 B.公元前3世纪后期

C.公元前2世纪前期 D.公元前2世纪后期

18、《史记》载:“(孝公)有囊括四海之意……。商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之备。”可见“商君”属于( )

A.儒家 B.道家 C.法家 D.墨家

19、改革是推动历史前进的动力,下列情景发生在战国时期的一户人家:老大因作战有功获得爵位,老二在家勤于耕作免除徭役,老三则被国君派往小县为吏。据此判断这户人家可能生活在( )

A.秦国 B.韩国 C.楚国 D.燕国

20、修筑于战国时期,使成都平原“水旱从人,不知饥馑”的水利工程是( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.长城

二、非选择题

21.其实历史离我们并不遥远,只要我们细心观察,它就在我们身边。某校七年级学生举办了中国古代人类文明图片展,请你结合这次活动进行问题探究。

【工具话发展】

(1)请结合图片和所学知识,说一说使用图一这种工具的时代,被称为什么时代?举出一例生活在这个时代的远古居民。

(2)图二中的农具出现在什么时期?它的使用有什么作用?

【工程显历史】

某著名作家曾经在其作品中有这样一段有关上图的描述:“就在秦始皇下令修建长城的数十年前,四川……平原上已经完成里了不起的工程……而它至今还在为无数民众输送涓涓清流。”材料中的平原是指哪里?这个“了不起的工程”指的是什么?它有何功能?

参考答案:

1、C 2、C 3、A 4、D 5、D 6、A 7、A 8、B 9、A 10、C 11、D 12、A 13-20D D B A A C A A

21、(1)旧石器时代。元谋人(或北京人、山顶洞人)。

(2)春秋后期。作用:促进了农业上的深耕细作,促进了生产力的发展。

(3)都江堰。功能:防洪、灌溉、水运等。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史