故乡[上学期]

图片预览

文档简介

课件39张PPT。鲁迅故乡学习目标

小说的三要素

探讨小说的主题

理解运用对比刻画人物、突出主题的写法

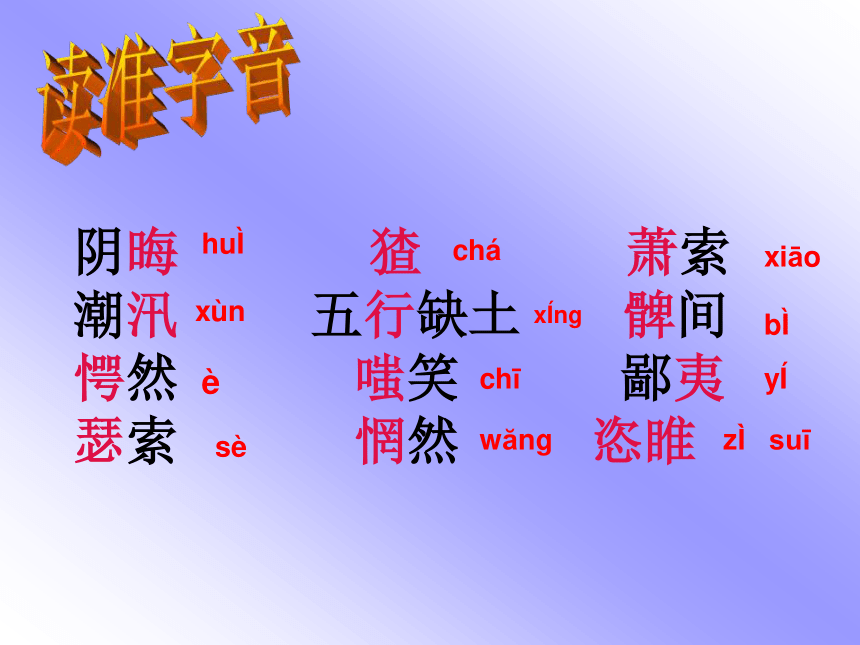

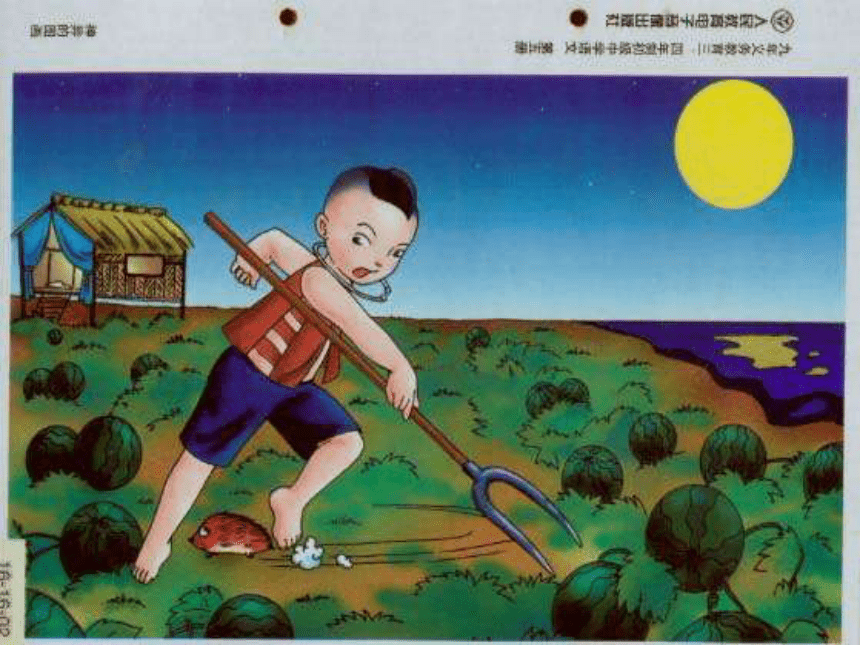

理解小说中议论的作用鲁迅:(1881——1936),原名周树人,字豫才,鲁迅是他的笔名,浙江绍兴人。出身于没落的封建家庭,伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。1918年5月,第一次用“鲁迅”笔名,发表中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。鲁迅一生的著作和译作近1000万字。其中杂文集16本,65篇,小说集有《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》等。散文集有《朝花夕拾》等。背景资料鲁迅于一九一九年十二月回故乡绍兴接母亲到北京,目睹农村的破败和农民的凄苦,十分悲愤,一九二一年一月便以这次回家的经历为题材,写了这篇小说。读准字音阴晦 猹 萧索 潮汛 五行缺土 髀间 愕然 嗤笑 鄙夷 瑟索 惘然 恣睢huìcháxiāoxùnxíngbìèchīyísèw?ngzì suī思考1、文章的行文线索是什么?按照什么顺序叙述?

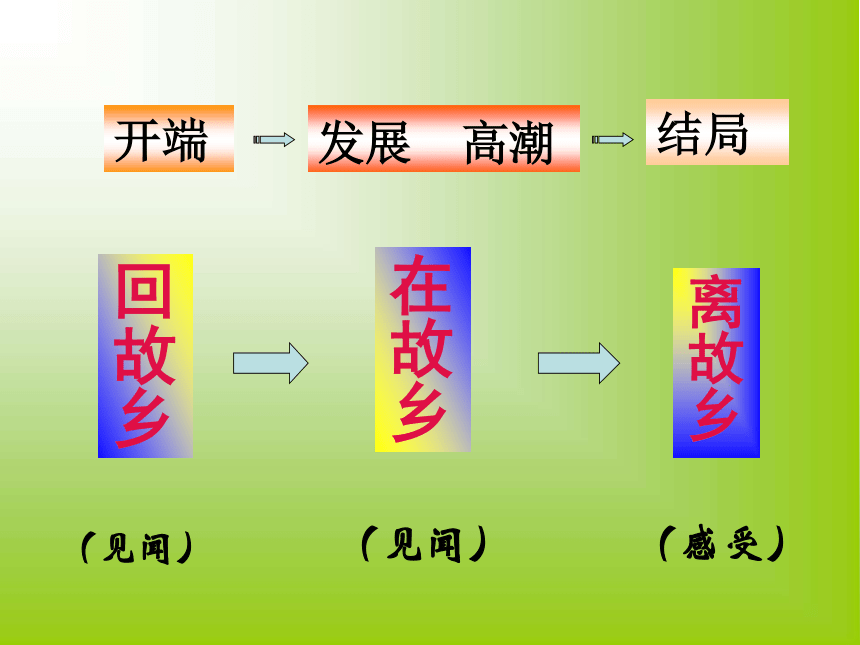

2、依照此线索,全文可分为几部分?每部分的主要内容是什么?回故乡在故乡离故乡开端发展 高潮结局(见闻)(见闻)(感受)3、课文重点刻画哪两个人物?主要采用什么手法?人物:闰土、杨二嫂

手法:对比分析人物形象———闰土肖像对比紫色的圆脸小毡帽手红活圆实颈套银项圈很深的皱纹破毡帽极薄的棉衣手像松树皮无银项圈健康朝气蓬勃苍老 贫困语言对比都是乡间趣事滔滔不绝无聊的客套生活的痛苦热情开朗麻木迟钝动作对比怕羞 和我说话 熟识了 躲 哭 带贝壳 捏钢叉 刺动嘴唇 态度恭敬 闲天 瑟缩 手提纸包 默默地吸烟纯真善良因循守旧紫色圆脸,头戴小毡帽,颈戴银项圈,红活圆实的手脸色灰黄,很深的皱纹,眼睛肿得通红,头戴破毡帽,身穿极薄的棉衣,浑身瑟索,手又粗又笨。滔滔不绝的介绍新鲜事物(口齿伶俐)说话吞吞吐吐,断断续续(语无伦次)“只是不怕我”,送“我”贝壳和鸟毛恭恭敬敬,称“我”为“老爷”热爱、乐观寄希望于神灵之上闰土为什么发生了这么大的变化? “多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了。”辛亥革命前后农村破产,农民痛苦生活的现实,同时由于受封建思想、等级观念毒害,劳苦大众所受的精神上的束缚,人与人之间的冷漠、隔膜,使闰土发生了这么大的变化。生气勃勃热情开朗勇敢善良小英雄封建礼教封建等级多子饥荒 苛税兵匪官绅观念木偶人苍老贫困、因循守旧、麻木迟钝、饱经沧桑小结 小说成功地塑造了闰土这个典型农民形象。少年闰土,天真活泼、无忧无虑,懂得很多生产知识,简直是个小英雄;中年闰土,变得满脸愁苦、麻木迟钝,但善良忠厚、勤劳朴实。 杨二嫂也是作者着力刻画的一个小市民的典型形象,作者也是通过对比,写出杨二嫂的变化。细读课文找出杨二嫂的肖像、语言、神态、动作的描写的关键词语,分析一下杨二嫂变成一个什么样的人。分析人物形象———杨二嫂对比端庄文静豆腐西施尖酸刻薄泼辣自私 圆规社会挤压、扭曲 可笑、可气、可恨、可怜 “不认识了么?我还抱过你咧!”、“忘了?这真是贵人眼高……”

语言描写,表现杨二嫂势利、尖刻。 “迅哥儿你阔了,搬动又笨重,你还要什么这些破烂木器,让我拿去罢。我们小户人家,用得着。”

语言描写,表现杨二嫂贪婪的性格。 “阿呀呀,你放了道台了,还说不阔?你现在有三房姨太太;出门便是八抬的大轿,还说不阔?吓,什么都瞒不过我。”

一旦讨东西不成,便又开始造谣。表现杨二嫂尖刻、势利的性格。 “阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不肯放松,愈是一毫不肯放松,便愈有钱……” 。

语言描写表现杨二嫂尖刻、势利的性格。 “圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了。”

动作描写,讨不来,又骂又偷。表现杨二嫂的自私、尖刻、贪婪。 “那豆腐西施的杨二嫂,自从我家收拾行李以来,本是每日必到的,前天伊在灰堆里,掏出十多个碗碟来,议论之后,使定说是闰土埋着的,他可以在运灰的时候,一齐搬回家里去;杨二嫂发现了这件事,自己很以为功,便拿了那狗气杀,飞也似的跑了,亏伊装着这么高底的小脚,竟跑得这样快。” 表现杨二嫂自私、贪婪。小结 通过肖像、语言、神态、动作的细节描写,表现了杨二嫂的自

私、尖刻、贪婪、势利的性格。 杨二嫂为什么也发生了这么大的变化? 因为农村小城镇的破败、贫困的生活,小市民市侩的恶习使杨二嫂发生了这么大的变化。 “我”是一个怎样的知识分子? 我漂泊在外,看到故乡衰败冷漠的现实,深感悲哀失望,但还有对故乡美好未来的憧憬。我对闰土怀有深厚的感情,表现我同情热爱劳动人民,否定阶级观念。我是追求新生活,心怀希望的知识分子。环境描写找出文中的环境描写,并体会它们的作用:第二段:“萧索的荒村”:勾勒出江南冬日农村萧条、衰败的景象,渲染人物的悲凉心情。中间“神奇的画面”:奇丽美好的画面来衬托少年闰土的形象。愉快的回忆对现实的失望结尾:“朦胧中”再现“神奇的画面”寄托了作者对美好生活的深切向往。对未来的憧憬小结明丽 美好萧索 荒凉少年闰土(小英雄)中年闰土(木偶人)“豆腐西施”“圆规”友好 纯真隔膜很深变景人情渴望改变旧社会,创造新生活的愿望 “我只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷”句中的“高墙”指什么? 指封建思想,等级观念毒害下造成人与人之间的冷淡隔膜。 “他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的”句中的“新的生活”是指什么样的生活?自由、平等、幸福的生活。 “我想到希望,忽然害怕起来”为什么“害怕”? 因为鲁迅当时还是个进化论者,这种自由、平等、幸福的新生活只是“我”的理想,但怎么实现,“我”无法回答,所以想到希望的能否实现,自然便害怕起来。 为什么说“他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。” 闰土的愿望只是希望眼前能过上幸福生活,所以说“切近”,我的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的生活,“我”的愿望能否实现还是未知数,所以茫远。 “希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路:其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话有什么深刻含义? 作者把希望比作地上的路,结尾充满了哲理。它告诉人们:只空有希望而不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”;有了希望并始终不逾地斗争、实践,希望便“无所谓无”。人们都向着希望之路迅跑,就会迎来新生活。小结 小说以“我”回故乡的活动为线索,按照“回故乡”——“在故乡”——“离故乡”的情节安排,依据“我”的所见所闻所忆所感,着重描写了闰土和杨二嫂的人物形象,从而反映了辛亥革命前后农村破产,农民痛苦生活的现实;同时深刻指出了由于受封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神上的束缚,造成纯真的人性的扭曲,造成人与人之间的冷漠、隔膜;真切抒发了作者对现实的强烈不满,希望有新生活的炽热感情。

小说的三要素

探讨小说的主题

理解运用对比刻画人物、突出主题的写法

理解小说中议论的作用鲁迅:(1881——1936),原名周树人,字豫才,鲁迅是他的笔名,浙江绍兴人。出身于没落的封建家庭,伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。1918年5月,第一次用“鲁迅”笔名,发表中国文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。鲁迅一生的著作和译作近1000万字。其中杂文集16本,65篇,小说集有《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》等。散文集有《朝花夕拾》等。背景资料鲁迅于一九一九年十二月回故乡绍兴接母亲到北京,目睹农村的破败和农民的凄苦,十分悲愤,一九二一年一月便以这次回家的经历为题材,写了这篇小说。读准字音阴晦 猹 萧索 潮汛 五行缺土 髀间 愕然 嗤笑 鄙夷 瑟索 惘然 恣睢huìcháxiāoxùnxíngbìèchīyísèw?ngzì suī思考1、文章的行文线索是什么?按照什么顺序叙述?

2、依照此线索,全文可分为几部分?每部分的主要内容是什么?回故乡在故乡离故乡开端发展 高潮结局(见闻)(见闻)(感受)3、课文重点刻画哪两个人物?主要采用什么手法?人物:闰土、杨二嫂

手法:对比分析人物形象———闰土肖像对比紫色的圆脸小毡帽手红活圆实颈套银项圈很深的皱纹破毡帽极薄的棉衣手像松树皮无银项圈健康朝气蓬勃苍老 贫困语言对比都是乡间趣事滔滔不绝无聊的客套生活的痛苦热情开朗麻木迟钝动作对比怕羞 和我说话 熟识了 躲 哭 带贝壳 捏钢叉 刺动嘴唇 态度恭敬 闲天 瑟缩 手提纸包 默默地吸烟纯真善良因循守旧紫色圆脸,头戴小毡帽,颈戴银项圈,红活圆实的手脸色灰黄,很深的皱纹,眼睛肿得通红,头戴破毡帽,身穿极薄的棉衣,浑身瑟索,手又粗又笨。滔滔不绝的介绍新鲜事物(口齿伶俐)说话吞吞吐吐,断断续续(语无伦次)“只是不怕我”,送“我”贝壳和鸟毛恭恭敬敬,称“我”为“老爷”热爱、乐观寄希望于神灵之上闰土为什么发生了这么大的变化? “多子,饥荒,苛税,兵,匪,官,绅,都苦得他像一个木偶人了。”辛亥革命前后农村破产,农民痛苦生活的现实,同时由于受封建思想、等级观念毒害,劳苦大众所受的精神上的束缚,人与人之间的冷漠、隔膜,使闰土发生了这么大的变化。生气勃勃热情开朗勇敢善良小英雄封建礼教封建等级多子饥荒 苛税兵匪官绅观念木偶人苍老贫困、因循守旧、麻木迟钝、饱经沧桑小结 小说成功地塑造了闰土这个典型农民形象。少年闰土,天真活泼、无忧无虑,懂得很多生产知识,简直是个小英雄;中年闰土,变得满脸愁苦、麻木迟钝,但善良忠厚、勤劳朴实。 杨二嫂也是作者着力刻画的一个小市民的典型形象,作者也是通过对比,写出杨二嫂的变化。细读课文找出杨二嫂的肖像、语言、神态、动作的描写的关键词语,分析一下杨二嫂变成一个什么样的人。分析人物形象———杨二嫂对比端庄文静豆腐西施尖酸刻薄泼辣自私 圆规社会挤压、扭曲 可笑、可气、可恨、可怜 “不认识了么?我还抱过你咧!”、“忘了?这真是贵人眼高……”

语言描写,表现杨二嫂势利、尖刻。 “迅哥儿你阔了,搬动又笨重,你还要什么这些破烂木器,让我拿去罢。我们小户人家,用得着。”

语言描写,表现杨二嫂贪婪的性格。 “阿呀呀,你放了道台了,还说不阔?你现在有三房姨太太;出门便是八抬的大轿,还说不阔?吓,什么都瞒不过我。”

一旦讨东西不成,便又开始造谣。表现杨二嫂尖刻、势利的性格。 “阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不肯放松,愈是一毫不肯放松,便愈有钱……” 。

语言描写表现杨二嫂尖刻、势利的性格。 “圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了。”

动作描写,讨不来,又骂又偷。表现杨二嫂的自私、尖刻、贪婪。 “那豆腐西施的杨二嫂,自从我家收拾行李以来,本是每日必到的,前天伊在灰堆里,掏出十多个碗碟来,议论之后,使定说是闰土埋着的,他可以在运灰的时候,一齐搬回家里去;杨二嫂发现了这件事,自己很以为功,便拿了那狗气杀,飞也似的跑了,亏伊装着这么高底的小脚,竟跑得这样快。” 表现杨二嫂自私、贪婪。小结 通过肖像、语言、神态、动作的细节描写,表现了杨二嫂的自

私、尖刻、贪婪、势利的性格。 杨二嫂为什么也发生了这么大的变化? 因为农村小城镇的破败、贫困的生活,小市民市侩的恶习使杨二嫂发生了这么大的变化。 “我”是一个怎样的知识分子? 我漂泊在外,看到故乡衰败冷漠的现实,深感悲哀失望,但还有对故乡美好未来的憧憬。我对闰土怀有深厚的感情,表现我同情热爱劳动人民,否定阶级观念。我是追求新生活,心怀希望的知识分子。环境描写找出文中的环境描写,并体会它们的作用:第二段:“萧索的荒村”:勾勒出江南冬日农村萧条、衰败的景象,渲染人物的悲凉心情。中间“神奇的画面”:奇丽美好的画面来衬托少年闰土的形象。愉快的回忆对现实的失望结尾:“朦胧中”再现“神奇的画面”寄托了作者对美好生活的深切向往。对未来的憧憬小结明丽 美好萧索 荒凉少年闰土(小英雄)中年闰土(木偶人)“豆腐西施”“圆规”友好 纯真隔膜很深变景人情渴望改变旧社会,创造新生活的愿望 “我只觉得我四面有看不见的高墙,将我隔成孤身,使我非常气闷”句中的“高墙”指什么? 指封建思想,等级观念毒害下造成人与人之间的冷淡隔膜。 “他们应该有新的生活,为我们所未经生活过的”句中的“新的生活”是指什么样的生活?自由、平等、幸福的生活。 “我想到希望,忽然害怕起来”为什么“害怕”? 因为鲁迅当时还是个进化论者,这种自由、平等、幸福的新生活只是“我”的理想,但怎么实现,“我”无法回答,所以想到希望的能否实现,自然便害怕起来。 为什么说“他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。” 闰土的愿望只是希望眼前能过上幸福生活,所以说“切近”,我的愿望是普天下的人都过上自由、平等、幸福的生活,“我”的愿望能否实现还是未知数,所以茫远。 “希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路:其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话有什么深刻含义? 作者把希望比作地上的路,结尾充满了哲理。它告诉人们:只空有希望而不去奋斗、追求,希望便“无所谓有”;有了希望并始终不逾地斗争、实践,希望便“无所谓无”。人们都向着希望之路迅跑,就会迎来新生活。小结 小说以“我”回故乡的活动为线索,按照“回故乡”——“在故乡”——“离故乡”的情节安排,依据“我”的所见所闻所忆所感,着重描写了闰土和杨二嫂的人物形象,从而反映了辛亥革命前后农村破产,农民痛苦生活的现实;同时深刻指出了由于受封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神上的束缚,造成纯真的人性的扭曲,造成人与人之间的冷漠、隔膜;真切抒发了作者对现实的强烈不满,希望有新生活的炽热感情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》