第11课《西汉建立和文景之治》检测卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第11课《西汉建立和文景之治》检测卷(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 92.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-10-28 07:34:30 | ||

图片预览

文档简介

北京市第四中学2018-2019学年度(上)部编人教版七年级第三单元第11课《西汉建立和文景之治》检测卷(含答案)

一、选择题

“汉祖起丰沛,乘运以跃鳞。手奋三尺剑,西灭无道秦。”这是唐代诗人王琏所作《咏汉高祖》中的诗句。期中的高祖是西汉的建立者( B)

A. 刘备 B. 刘邦 C. 刘启 D. 刘恒

对文景之治表述不正确的是( D )

A. 提倡节俭,发展农业生产 B. 重视“以德化民”

C. 社会比较安定,百姓富裕起来 D. 西汉进入鼎盛时期

学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列对秦汉时期阶段特征的归纳描述,正确的是( C)

A. 国家的产生和社会变革 B. 政权分立与民族融合

C. 统一国家的建立 D. 繁荣与开放的社会

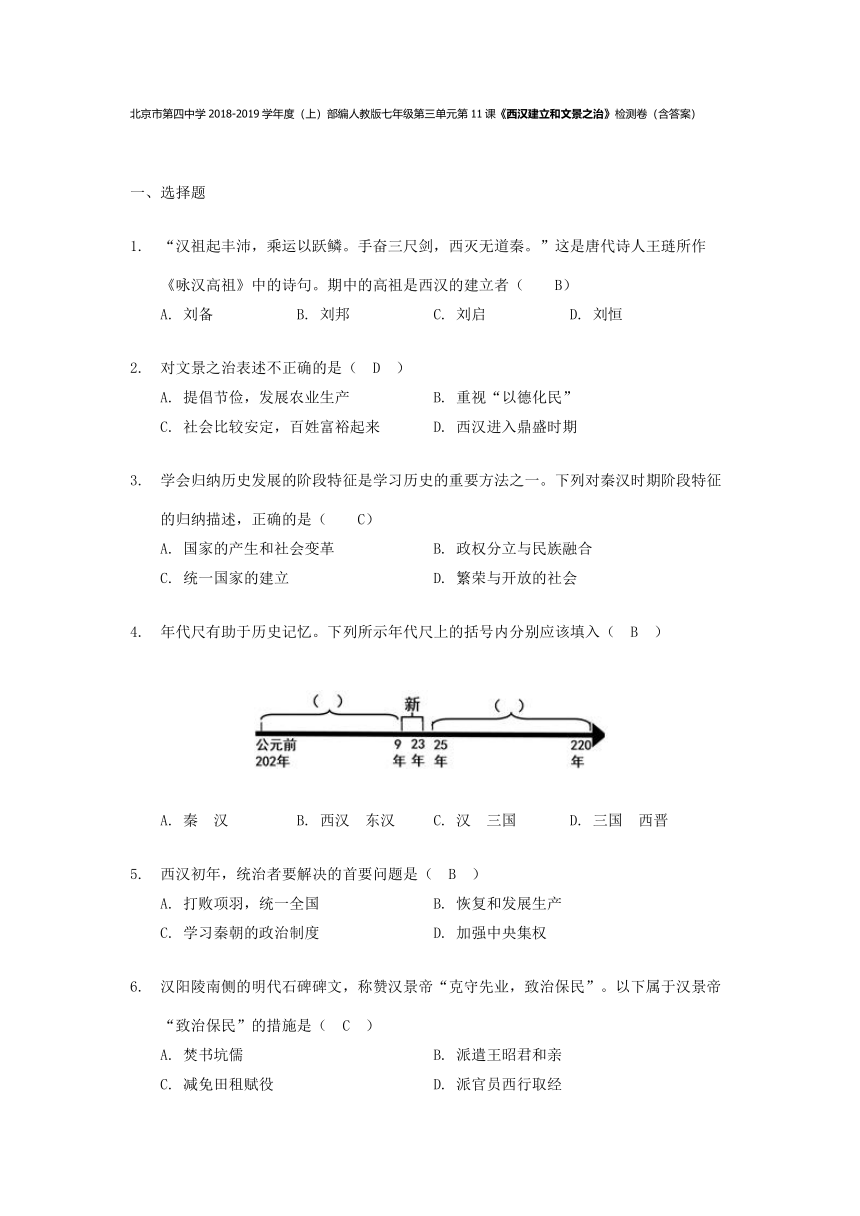

年代尺有助于历史记忆。下列所示年代尺上的括号内分别应该填入( B )

A. 秦?汉 B. 西汉?东汉 C. 汉?三国 D. 三国?西晋

西汉初年,统治者要解决的首要问题是( B )

A. 打败项羽,统一全国 B. 恢复和发展生产

C. 学习秦朝的政治制度 D. 加强中央集权

汉阳陵南侧的明代石碑碑文,称赞汉景帝“克守先业,致治保民”。以下属于汉景帝“致治保民”的措施是( C )

A. 焚书坑儒 B. 派遣王昭君和亲

C. 减免田租赋役 D. 派官员西行取经

归纳法是历史学科的一种非常有效的学习方法。以下是某同学制作的朝代更替表的一部分,其中空格中填写最准确的应该是( C )

夏→商→西周→口→口→西汉→东汉……

A. 春秋?战国 B. 春秋 秦 C. 东周 秦 D. 战国 秦

汉初统治者实行休养生息政策的客观原因是(A )

?汉武帝

A. 社会十分贫困 B. 秦朝灭亡的教训

C. 大臣陆贾的建议 D. 统治者的远见卓识

汉朝文帝、景帝时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,史称“文景之治”。与这一局面形成息息相关的是( A )

A. 休养生息政策的实行 B. 推恩令的颁布

C. 盐铁官营的实施 D. 张骞通西域的成果

西汉王朝“文景之治”的统治局面的出现,与哪两位皇帝直接相关?(D )

A. 汉高祖、汉文帝 B. 汉高祖、汉景帝

C. 汉高祖、汉武帝 D. 汉文帝、汉景帝

汉高祖提出:“过去可以在马上打天下,现在怎能还在马上治天下呢?”这句话告诫当时的统治者( C )

A. 秦朝的统治被推翻

B. 必须解除统军大将的兵权

C. 尽快停止战争,注重恢复和发展生产.

D. 大力分封同姓人做诸侯王

学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。下列对中国古代历史发展的基本阶段及其特征的归纳描述,不正确的是B

史前时期——中华文明的起源

B. 夏商周时期——国家的产生和社会变革

C. 秦汉时期——统一多民族国家的建立和巩固

D. 三国两晋南北朝时期——民族关系的发展与经济重心南移

二、材料分析题

1、中国古代经济的发展受众多因素影响。阅读材料,回答问题。

材料一? “楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”?????????????????????? ——西汉《史记》

材料二? “江南……民户繁育……地广野风,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”——南朝《宋史》

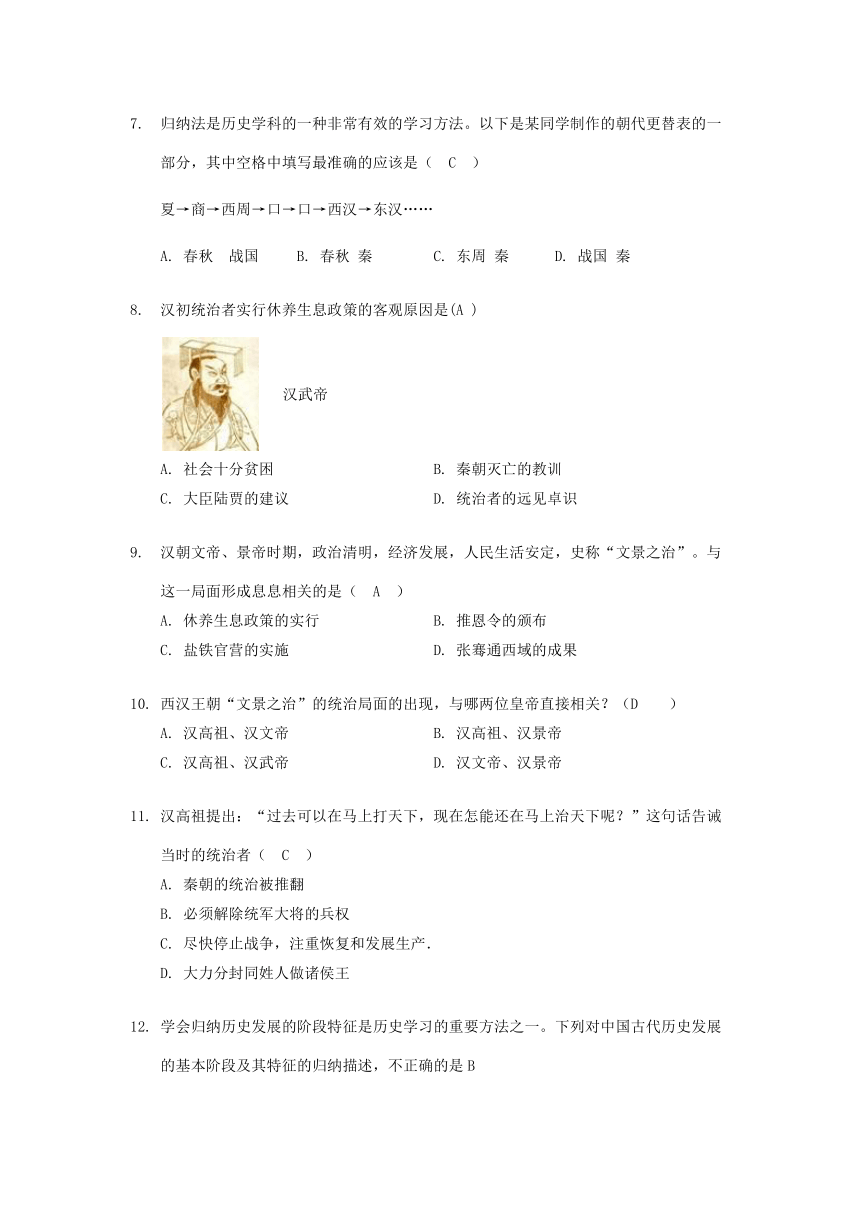

材料三?西汉、唐代和北宋南北方人口数量统计表。

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1% ?

材料四? “朝廷在故都(东京)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根抵。语曰:‘苏湖熟,天下足’。”? ? ——南宋《陆游集》

(1)与材料一相比,材料二中南方经济的变化表现在哪些方面?

(2)依据材料三,总结西汉到北宋,全国人口出现了什么变化趋势?

(3)根据四则材料及结合所学知识,请简要分析中国古代经济发生上述变化的社会原因有哪些?

【答案】

(1)人口增长;农业发展;纺织业(手工业)发展。

(2)全国总人口大幅度增加;到北宋时期,南方人口量远远高于北方人口数量;到北宋时,南方人口占全国人口比例达到了62.9%;从西汉到北宋,南方人口不断增加;北方人口数量在唐朝至北宋有所增加。

(3)经济重心南移的原因:南方战乱较北方少,大量北民南迁;北民南迁丰富了南方的劳动力,带去了先进的生产技术、生产工具和北方的农作物;政治重心的南移,统治者的支持,促进了江南地区的开发。

2.阅读材料,回答问题。

材料一:? ??

? ? ? ?

材料二:西汉初年,由于秦末的暴政和连年战乱,土地荒芜,经济萧条,皇帝出巡时连四匹同一颜色的马都找不到,将相只能乘坐牛车。 ??????????

——岳麓版《中国历史》七年级(上)

材料三汉末到五胡乱华,北方人口减少了三分之一到一半,或走或死。各种胡人填补了汉人地区减少的人口,同时也因为他们,更多的汉人流亡南方。 ??????

——许倬云《万古江河》

请回答:

(1)春秋战国时期社会生产力的显著进步,推动了社会的大变革。结合材料一和所学知识,指出春秋战国时期我国农业生产取得重大发展的主要原因?

(2)针对材料二的现象,西汉初年的统治者实施了什么政策?出现了哪一治世局面?

(3)根据所学知识,回答汉末起“汉人流亡南方”对南方经济的影响。

(4)根据材料并结合所学,你认为影响经济发展的因素有哪些?

【答案】

(1)铁农具和牛耕的使用;各国的变法改革。

(2)休养生息政策(或“无为而治”政策);文景之治。

(3)促进了江南经济的发展。

(4)生产技术水平(生产工具);统治者的政策;社会环境是否安定等。

3、阅读材料,结合所学知识回答问题.

材料一 西汉初年,经济萧条,到处一片荒凉景象。那时牲畜奇缺,皇帝的马车都配不上毛色一样的四匹马,将相有的只能乘牛车。

材料二 汉高祖和他的后继者汉文帝、汉景帝等,吸取秦亡的教训,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担,注意发展农业生产。文帝、景帝奖励努力耕作的农民,劝诫百官关心农桑。……他们提倡节俭,并以身作则。文景时期,重视“以德化民”,社会比较安定,百姓富裕起来。

材料三 到景帝后期,国家的粮仓丰满,新谷子压着陈谷子,一直堆到仓外;府库里的大量铜钱,多年不用,穿线的绳子烂了,散钱多得无法计算。

(1)材料一反映了什么社会状况?

(2)依据材料二,请概括汉初统治者为改变当时的社会状况采取了哪些措施?

(3)文帝和景帝两位皇帝统治时期出现的统治局面被称作什么?

(4)有了前几代皇帝的奠基,西汉终于在哪位皇帝时进入了鼎盛?

【答案】

(1)西汉初年,经济萧条。

(2)吸取秦亡教训,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担;重视农业;提倡节俭,“以德化民”。

(3)文景之治

(4)汉武帝

4、阅读材料,回答问题

材料一 “仁者,爱人也。己所不欲,勿施于人。” ——孔子

材料二 “及至始皇……弱天下之民……然陈涉(陈胜)……斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应……山东豪俊遂并起而亡秦族矣。” ——贾谊《过秦论》

材料三 “民失作业,而大饥馑……自天子不能具醇驷(四匹同样颜色的马拉的车),而将相或乘牛车。” ——《汉书·食货志》

材料四 “……京师之钱巨万,贯朽而不可校;太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。” ——《史记》

请回答:

(1)据材料一概括孔子的核心思想。战国时期的孟子是如何发展孔子思想的?

(2)据材料二并结合所学知识,分别指出秦朝灭亡的根本原因和直接原因。陈胜起义在历史上有何地位?

(3)据材料三、四概括指出西汉前期经济状况发生了怎样的变化?导致该变化的主要原因在于统治者采取了怎样的政策?

(4)综合上述材料,你得到了怎样的认识?

【答案】

(1)孔子:“仁”。孟子:“仁政”(或:民贵君轻)。

(2)根本原因:秦的暴政。直接原因:秦末农民起义;地位:中国历史上第一次农民大起义。

(3)变化:由西汉初年的残破荒凉到文景时期的经济发展,国家富足。政策:休养生息。

(4)统治者要关注民生(或:要以人为本等,言之有理即可)。

一、选择题

“汉祖起丰沛,乘运以跃鳞。手奋三尺剑,西灭无道秦。”这是唐代诗人王琏所作《咏汉高祖》中的诗句。期中的高祖是西汉的建立者( B)

A. 刘备 B. 刘邦 C. 刘启 D. 刘恒

对文景之治表述不正确的是( D )

A. 提倡节俭,发展农业生产 B. 重视“以德化民”

C. 社会比较安定,百姓富裕起来 D. 西汉进入鼎盛时期

学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列对秦汉时期阶段特征的归纳描述,正确的是( C)

A. 国家的产生和社会变革 B. 政权分立与民族融合

C. 统一国家的建立 D. 繁荣与开放的社会

年代尺有助于历史记忆。下列所示年代尺上的括号内分别应该填入( B )

A. 秦?汉 B. 西汉?东汉 C. 汉?三国 D. 三国?西晋

西汉初年,统治者要解决的首要问题是( B )

A. 打败项羽,统一全国 B. 恢复和发展生产

C. 学习秦朝的政治制度 D. 加强中央集权

汉阳陵南侧的明代石碑碑文,称赞汉景帝“克守先业,致治保民”。以下属于汉景帝“致治保民”的措施是( C )

A. 焚书坑儒 B. 派遣王昭君和亲

C. 减免田租赋役 D. 派官员西行取经

归纳法是历史学科的一种非常有效的学习方法。以下是某同学制作的朝代更替表的一部分,其中空格中填写最准确的应该是( C )

夏→商→西周→口→口→西汉→东汉……

A. 春秋?战国 B. 春秋 秦 C. 东周 秦 D. 战国 秦

汉初统治者实行休养生息政策的客观原因是(A )

?汉武帝

A. 社会十分贫困 B. 秦朝灭亡的教训

C. 大臣陆贾的建议 D. 统治者的远见卓识

汉朝文帝、景帝时期,政治清明,经济发展,人民生活安定,史称“文景之治”。与这一局面形成息息相关的是( A )

A. 休养生息政策的实行 B. 推恩令的颁布

C. 盐铁官营的实施 D. 张骞通西域的成果

西汉王朝“文景之治”的统治局面的出现,与哪两位皇帝直接相关?(D )

A. 汉高祖、汉文帝 B. 汉高祖、汉景帝

C. 汉高祖、汉武帝 D. 汉文帝、汉景帝

汉高祖提出:“过去可以在马上打天下,现在怎能还在马上治天下呢?”这句话告诫当时的统治者( C )

A. 秦朝的统治被推翻

B. 必须解除统军大将的兵权

C. 尽快停止战争,注重恢复和发展生产.

D. 大力分封同姓人做诸侯王

学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。下列对中国古代历史发展的基本阶段及其特征的归纳描述,不正确的是B

史前时期——中华文明的起源

B. 夏商周时期——国家的产生和社会变革

C. 秦汉时期——统一多民族国家的建立和巩固

D. 三国两晋南北朝时期——民族关系的发展与经济重心南移

二、材料分析题

1、中国古代经济的发展受众多因素影响。阅读材料,回答问题。

材料一? “楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”?????????????????????? ——西汉《史记》

材料二? “江南……民户繁育……地广野风,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。”——南朝《宋史》

材料三?西汉、唐代和北宋南北方人口数量统计表。

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1% ?

材料四? “朝廷在故都(东京)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根抵。语曰:‘苏湖熟,天下足’。”? ? ——南宋《陆游集》

(1)与材料一相比,材料二中南方经济的变化表现在哪些方面?

(2)依据材料三,总结西汉到北宋,全国人口出现了什么变化趋势?

(3)根据四则材料及结合所学知识,请简要分析中国古代经济发生上述变化的社会原因有哪些?

【答案】

(1)人口增长;农业发展;纺织业(手工业)发展。

(2)全国总人口大幅度增加;到北宋时期,南方人口量远远高于北方人口数量;到北宋时,南方人口占全国人口比例达到了62.9%;从西汉到北宋,南方人口不断增加;北方人口数量在唐朝至北宋有所增加。

(3)经济重心南移的原因:南方战乱较北方少,大量北民南迁;北民南迁丰富了南方的劳动力,带去了先进的生产技术、生产工具和北方的农作物;政治重心的南移,统治者的支持,促进了江南地区的开发。

2.阅读材料,回答问题。

材料一:? ??

? ? ? ?

材料二:西汉初年,由于秦末的暴政和连年战乱,土地荒芜,经济萧条,皇帝出巡时连四匹同一颜色的马都找不到,将相只能乘坐牛车。 ??????????

——岳麓版《中国历史》七年级(上)

材料三汉末到五胡乱华,北方人口减少了三分之一到一半,或走或死。各种胡人填补了汉人地区减少的人口,同时也因为他们,更多的汉人流亡南方。 ??????

——许倬云《万古江河》

请回答:

(1)春秋战国时期社会生产力的显著进步,推动了社会的大变革。结合材料一和所学知识,指出春秋战国时期我国农业生产取得重大发展的主要原因?

(2)针对材料二的现象,西汉初年的统治者实施了什么政策?出现了哪一治世局面?

(3)根据所学知识,回答汉末起“汉人流亡南方”对南方经济的影响。

(4)根据材料并结合所学,你认为影响经济发展的因素有哪些?

【答案】

(1)铁农具和牛耕的使用;各国的变法改革。

(2)休养生息政策(或“无为而治”政策);文景之治。

(3)促进了江南经济的发展。

(4)生产技术水平(生产工具);统治者的政策;社会环境是否安定等。

3、阅读材料,结合所学知识回答问题.

材料一 西汉初年,经济萧条,到处一片荒凉景象。那时牲畜奇缺,皇帝的马车都配不上毛色一样的四匹马,将相有的只能乘牛车。

材料二 汉高祖和他的后继者汉文帝、汉景帝等,吸取秦亡的教训,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担,注意发展农业生产。文帝、景帝奖励努力耕作的农民,劝诫百官关心农桑。……他们提倡节俭,并以身作则。文景时期,重视“以德化民”,社会比较安定,百姓富裕起来。

材料三 到景帝后期,国家的粮仓丰满,新谷子压着陈谷子,一直堆到仓外;府库里的大量铜钱,多年不用,穿线的绳子烂了,散钱多得无法计算。

(1)材料一反映了什么社会状况?

(2)依据材料二,请概括汉初统治者为改变当时的社会状况采取了哪些措施?

(3)文帝和景帝两位皇帝统治时期出现的统治局面被称作什么?

(4)有了前几代皇帝的奠基,西汉终于在哪位皇帝时进入了鼎盛?

【答案】

(1)西汉初年,经济萧条。

(2)吸取秦亡教训,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担;重视农业;提倡节俭,“以德化民”。

(3)文景之治

(4)汉武帝

4、阅读材料,回答问题

材料一 “仁者,爱人也。己所不欲,勿施于人。” ——孔子

材料二 “及至始皇……弱天下之民……然陈涉(陈胜)……斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应……山东豪俊遂并起而亡秦族矣。” ——贾谊《过秦论》

材料三 “民失作业,而大饥馑……自天子不能具醇驷(四匹同样颜色的马拉的车),而将相或乘牛车。” ——《汉书·食货志》

材料四 “……京师之钱巨万,贯朽而不可校;太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。” ——《史记》

请回答:

(1)据材料一概括孔子的核心思想。战国时期的孟子是如何发展孔子思想的?

(2)据材料二并结合所学知识,分别指出秦朝灭亡的根本原因和直接原因。陈胜起义在历史上有何地位?

(3)据材料三、四概括指出西汉前期经济状况发生了怎样的变化?导致该变化的主要原因在于统治者采取了怎样的政策?

(4)综合上述材料,你得到了怎样的认识?

【答案】

(1)孔子:“仁”。孟子:“仁政”(或:民贵君轻)。

(2)根本原因:秦的暴政。直接原因:秦末农民起义;地位:中国历史上第一次农民大起义。

(3)变化:由西汉初年的残破荒凉到文景时期的经济发展,国家富足。政策:休养生息。

(4)统治者要关注民生(或:要以人为本等,言之有理即可)。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史