五年级上册 小苗与大树的对话 课件(20张ppt)

文档属性

| 名称 | 五年级上册 小苗与大树的对话 课件(20张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-10-30 21:25:44 | ||

图片预览

文档简介

2* 小苗与大树的对话

R 五年级上册

国学大师季羡林

pénɡ

彭

xiá

侠

?ɡ

嗯

【滚瓜烂熟】形容朗读、背诵得熟练流利。

【一百单八将】指梁山上的一百零八个好汉。

【偏科】在教学或学习过程中偏重某些学科

而忽视其他学科。

【贯通】(学术、思想等方面)全部透彻地

了解。

听课文朗读,说说这篇课文有什么特点?课文的“大树”指谁?“小苗”指谁?

“大树”指的是 ,“小苗”指的是 。

季羡林

小学生苗苗

这是一篇 ,一问一答式。

访谈录

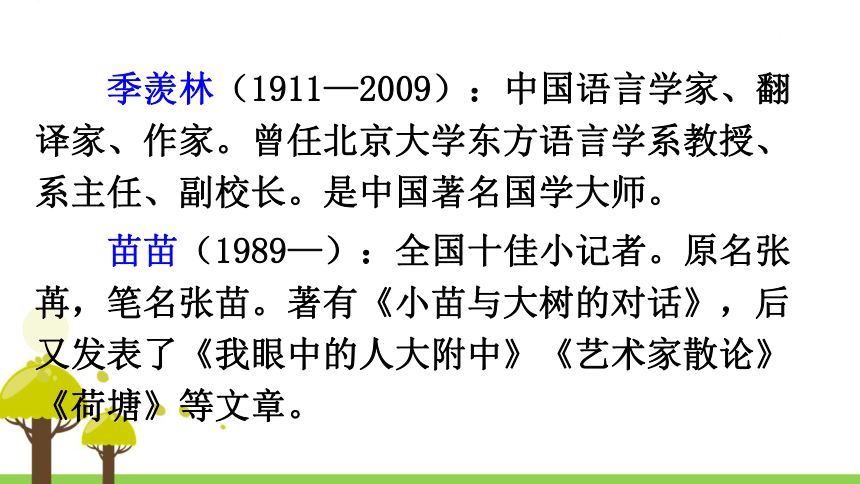

季羡林(1911—2009):中国语言学家、翻译家、作家。曾任北京大学东方语言学系教授、系主任、副校长。是中国著名国学大师。

苗苗(1989—):全国十佳小记者。原名张苒,笔名张苗。著有《小苗与大树的对话》,后又发表了《我眼中的人大附中》《艺术家散论》《荷塘》等文章。

苗苗去采访季羡林爷爷,与季爷爷讨论了关于看闲书、偏科、学外语及积累古诗文的问题。

自由读课文,说说课文主要讲了什么内容。

自由读课文,说说苗苗和季老交流了哪些问题?

1.讨论看闲书的问题

2.谈学习偏科的问题

3.关于学外语的问题

4.积累古诗文的问题

关于看闲书的问题

自由读4-9自然段,说一说:什么样的书是闲书?什么样的书是正课?它们之间的区别是什么?

“闲书”指《彭公案》《济公传》等课外书,“正课”指课内要学习的课程。“闲书”与“正课”的区分源自教师与家长的界定。

对于看闲书,季老提出了什么看法?

季老列举自己小时候读课外书的事例并引用文学家鲁迅的话“要把文章写得好,最可靠的还是要多看书”,表明自己对儿童看课外书的支持。

关于偏科的问题

快速阅读第11自然段,说一说:季羡林对21世纪的青年有什么要求?

21世纪的青年不能偏科,要做到三贯通:中西贯通、古今贯通、文理贯通。

21世纪是一个知识和经济高速发展的社会,对人才提出了更高的要求,不仅要学贯中西、博古通今,还要文理兼备。只有这种综合型的人才,才能适应新世纪发展的需要。

联系生活实际,说说为什么要做到“三贯通”。

关于学外语和背诵古诗文的问题

自由读第13自然段,回答问题:

1.季羡林对学外语的问题,提出了什么看法?

2.季羡林对背诵古诗文提出了什么建议?

“早学比晚学好”

“起码要背两百首诗,五十篇古文。”

一个小孩起码要背两百首诗,五十篇古文,这是最起码的要求。

你怎么理解“起码”“最起码”?

“起码”即最低要求,最低限度。这是季老提出了量化的要求。这里面既有季老自身成长的体验,又有着对中华传统文化继承的关注,更是对“古今贯通”的一个注解与落实。

通读全文,说一说:季羡林先生对于读书,一共提出了哪些见解?

把文章写好,要多看书。

要中西贯通、古今贯通、文理贯通、不要偏科。

要早学外语。

要进行古诗文积累。

回顾课文,从季羡林和苗苗的对话中,你可以看出季老和苗苗分别有什么特点?

平易近人,亲切随和,幽默中善于引导,满含着对下一代的关爱之情。

季羡林:

苗苗:

热爱读书的小学生,谦虚好问,对季羡林充满着尊敬与崇拜。

想一想:课文中的“大树”和“小苗”有什么特殊的含义?课文为什么以此为题?

表面上看“小苗”指苗苗;“大树”指季羡林。实际上“小苗”还包含着苗苗在求学和增长知识的路上刚刚起步,犹如破土而出的小苗要汲取营养。

季老学识渊博、学有建树,恰似一株根深叶茂的大树。

“小苗”与“大树”交流的正是如何生长、汲取营养,小苗才会长成参天大树,像苗苗这样的孩子才会成才的内容。

讨论看闲书

的对话

小苗与大树

多读课外书

平易近人关爱少年

谈偏科

提倡“三贯通”

请教学外语

鼓励早学习

背诵古诗文

加大积累量

1.对待一切善良的人,不管是家属,还是朋友,都应该有一个两字箴言:一曰真,二曰忍。真者,以真情实意相待,不允许弄虚作假。对待坏人,则另当别论。忍者,相互容忍也。

2.生命只有和民族的命运融合在一起才有价值,离开民族大业的个人追求,总是渺小的。

季羡林的名言

R 五年级上册

国学大师季羡林

pénɡ

彭

xiá

侠

?ɡ

嗯

【滚瓜烂熟】形容朗读、背诵得熟练流利。

【一百单八将】指梁山上的一百零八个好汉。

【偏科】在教学或学习过程中偏重某些学科

而忽视其他学科。

【贯通】(学术、思想等方面)全部透彻地

了解。

听课文朗读,说说这篇课文有什么特点?课文的“大树”指谁?“小苗”指谁?

“大树”指的是 ,“小苗”指的是 。

季羡林

小学生苗苗

这是一篇 ,一问一答式。

访谈录

季羡林(1911—2009):中国语言学家、翻译家、作家。曾任北京大学东方语言学系教授、系主任、副校长。是中国著名国学大师。

苗苗(1989—):全国十佳小记者。原名张苒,笔名张苗。著有《小苗与大树的对话》,后又发表了《我眼中的人大附中》《艺术家散论》《荷塘》等文章。

苗苗去采访季羡林爷爷,与季爷爷讨论了关于看闲书、偏科、学外语及积累古诗文的问题。

自由读课文,说说课文主要讲了什么内容。

自由读课文,说说苗苗和季老交流了哪些问题?

1.讨论看闲书的问题

2.谈学习偏科的问题

3.关于学外语的问题

4.积累古诗文的问题

关于看闲书的问题

自由读4-9自然段,说一说:什么样的书是闲书?什么样的书是正课?它们之间的区别是什么?

“闲书”指《彭公案》《济公传》等课外书,“正课”指课内要学习的课程。“闲书”与“正课”的区分源自教师与家长的界定。

对于看闲书,季老提出了什么看法?

季老列举自己小时候读课外书的事例并引用文学家鲁迅的话“要把文章写得好,最可靠的还是要多看书”,表明自己对儿童看课外书的支持。

关于偏科的问题

快速阅读第11自然段,说一说:季羡林对21世纪的青年有什么要求?

21世纪的青年不能偏科,要做到三贯通:中西贯通、古今贯通、文理贯通。

21世纪是一个知识和经济高速发展的社会,对人才提出了更高的要求,不仅要学贯中西、博古通今,还要文理兼备。只有这种综合型的人才,才能适应新世纪发展的需要。

联系生活实际,说说为什么要做到“三贯通”。

关于学外语和背诵古诗文的问题

自由读第13自然段,回答问题:

1.季羡林对学外语的问题,提出了什么看法?

2.季羡林对背诵古诗文提出了什么建议?

“早学比晚学好”

“起码要背两百首诗,五十篇古文。”

一个小孩起码要背两百首诗,五十篇古文,这是最起码的要求。

你怎么理解“起码”“最起码”?

“起码”即最低要求,最低限度。这是季老提出了量化的要求。这里面既有季老自身成长的体验,又有着对中华传统文化继承的关注,更是对“古今贯通”的一个注解与落实。

通读全文,说一说:季羡林先生对于读书,一共提出了哪些见解?

把文章写好,要多看书。

要中西贯通、古今贯通、文理贯通、不要偏科。

要早学外语。

要进行古诗文积累。

回顾课文,从季羡林和苗苗的对话中,你可以看出季老和苗苗分别有什么特点?

平易近人,亲切随和,幽默中善于引导,满含着对下一代的关爱之情。

季羡林:

苗苗:

热爱读书的小学生,谦虚好问,对季羡林充满着尊敬与崇拜。

想一想:课文中的“大树”和“小苗”有什么特殊的含义?课文为什么以此为题?

表面上看“小苗”指苗苗;“大树”指季羡林。实际上“小苗”还包含着苗苗在求学和增长知识的路上刚刚起步,犹如破土而出的小苗要汲取营养。

季老学识渊博、学有建树,恰似一株根深叶茂的大树。

“小苗”与“大树”交流的正是如何生长、汲取营养,小苗才会长成参天大树,像苗苗这样的孩子才会成才的内容。

讨论看闲书

的对话

小苗与大树

多读课外书

平易近人关爱少年

谈偏科

提倡“三贯通”

请教学外语

鼓励早学习

背诵古诗文

加大积累量

1.对待一切善良的人,不管是家属,还是朋友,都应该有一个两字箴言:一曰真,二曰忍。真者,以真情实意相待,不允许弄虚作假。对待坏人,则另当别论。忍者,相互容忍也。

2.生命只有和民族的命运融合在一起才有价值,离开民族大业的个人追求,总是渺小的。

季羡林的名言

同课章节目录

- 第一组

- 1 窃读记

- 2 小苗与大树的对话

- 3 走遍天下书为侣

- 4 我的“长生果”

- 第二组

- 5 古诗词三首

- 6 梅花魂

- 7 桂花雨

- 8 小桥流水人家

- 第三组

- 9 鲸

- 10 松鼠

- 11 新型玻璃

- 12 假如没有灰尘

- 第四组

- 13 钓鱼的启示

- 14 通往广场的路不止一条

- 15 落花生

- 16 珍珠鸟

- 第五组

- 有趣的汉字

- 我爱你,汉字

- 第六组

- 17 地震中的父与子

- 18 慈母情深

- 19 “精彩极了”和“糟糕透了”

- 20 学会看病

- 第七组

- 21 圆明园的毁灭

- 22 狼牙山五壮士

- 23 难忘的一课

- 24 最后一分钟

- 第八组

- 25 七律·长征

- 26 开国大典

- 27 青山处处埋忠骨

- 28 毛主席在花山

- 选读课文

- 1 黄果树听瀑

- 2 斗笠

- 3 太空“清洁工”

- 4 鞋匠的儿子

- 5 剥豆

- 6 你一定会听见

- 7 木笛

- 8 百泉村(四章)