14*走一步,再走一步 课件(幻灯片30张)

文档属性

| 名称 | 14*走一步,再走一步 课件(幻灯片30张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-10-30 18:35:35 | ||

图片预览

文档简介

莫顿·亨特

溪流走一步是江河

江河再走一步是海洋

走一步,再走一步

天地就将不一样

咫尺天涯路

第一步往往很难迈出

于是就没有了下一步

于是就没有了路

路尽天绝处

不妨尝试着再走一步

万水千山

只源于最初的那一步

1.默读课文,把握课文内容,学会复述故事情节。

2.品味课文中的心理描,把握人物心理成长的过程。

(重点)

3.探究“走一步,再走一步”的含义,学会在人生

道路上化整为零、化难为易的人生经验。

(难点)

教学目标

莫顿·亨特(1920—2016)(Morton Hunt),美国作家、心理学家,早年曾在空军服役,做过空军飞行员。他的代表作有:《自杀》《心理学的故事:源起与演变》《走一步,再走一步》(原名《悬崖上的一课》) 。

本文选自《心理学与成长》(世界图书出版公司2009年版)。田文慧译。本文是作者在晚年回忆自己8岁时爬悬崖的一次经历。他在与五个小伙伴一起爬悬崖时,好不容易爬上一处岩石架,在向崖顶攀爬的过程中,陷入了进退两难的境地,后来在父亲的鼓励下,终于脱险。作者将这一经验推而广之,成为自己人生中的宝贵财富。

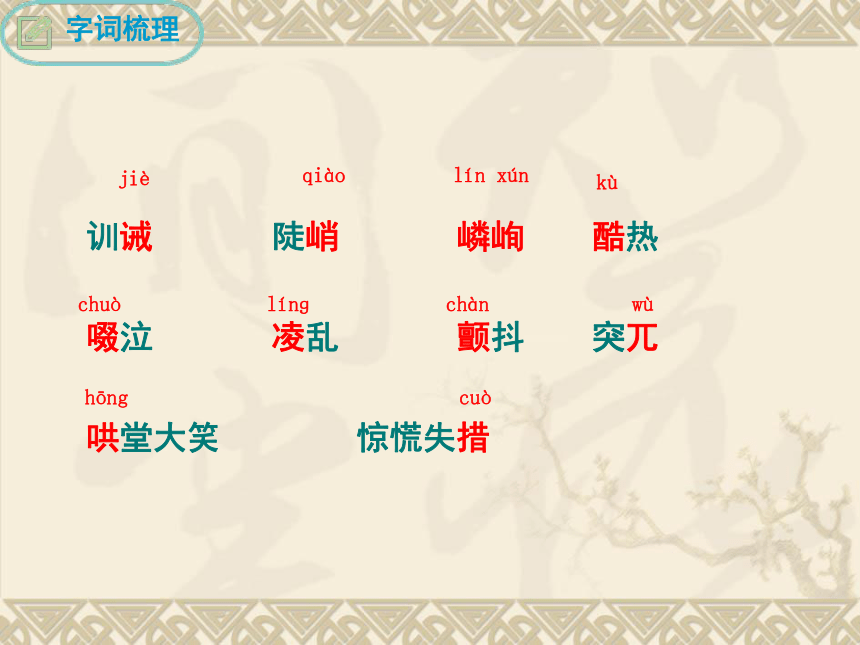

训诫 陡峭 嶙峋 酷热

啜泣 凌乱 颤抖 突兀

哄堂大笑 惊慌失措

jiè

qiào

lín xún

kù

chuò

línɡ

chàn

wù

hōng

cuò

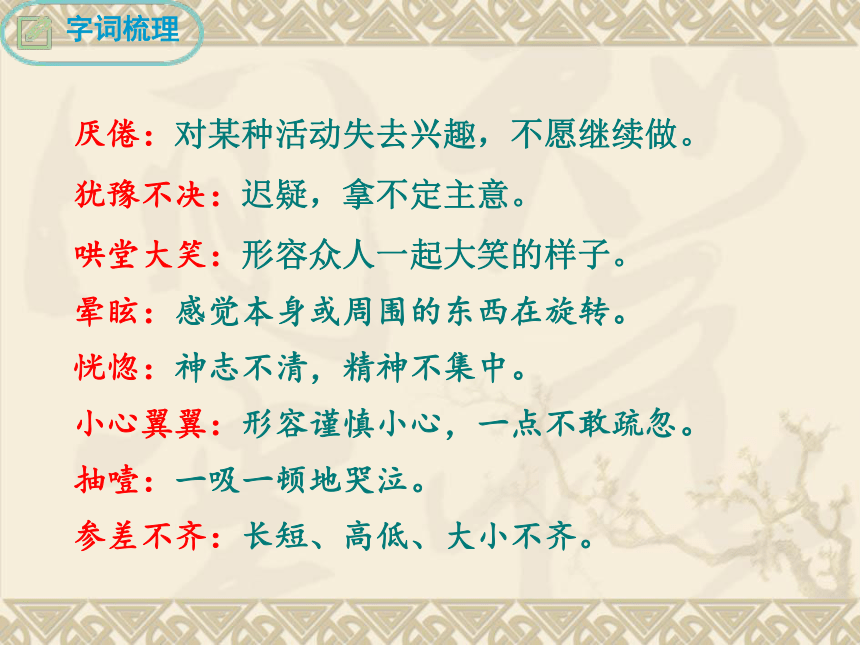

厌倦:对某种活动失去兴趣,不愿继续做。

犹豫不决:迟疑,拿不定主意。

哄堂大笑:形容众人一起大笑的样子。

晕眩:感觉本身或周围的东西在旋转。

恍惚:神志不清,精神不集中。

小心翼翼:形容谨慎小心,一点不敢疏忽。

抽噎:一吸一顿地哭泣。

参差不齐:长短、高低、大小不齐。

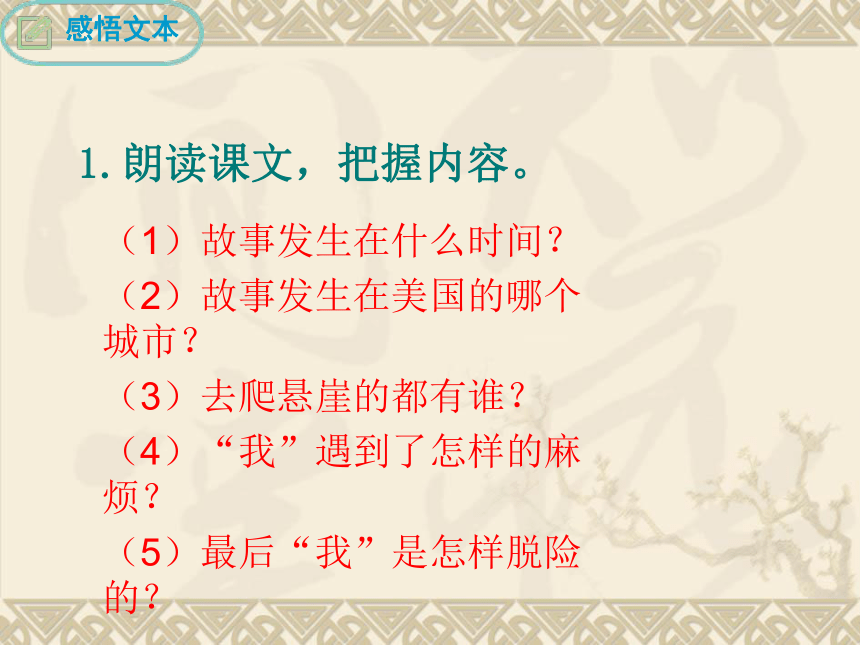

1.朗读课文,把握内容。

(1)故事发生在什么时间?

(2)故事发生在美国的哪个城市?

(3)去爬悬崖的都有谁?

(4)“我”遇到了怎样的麻烦?

(5)最后“我”是怎样脱险的?

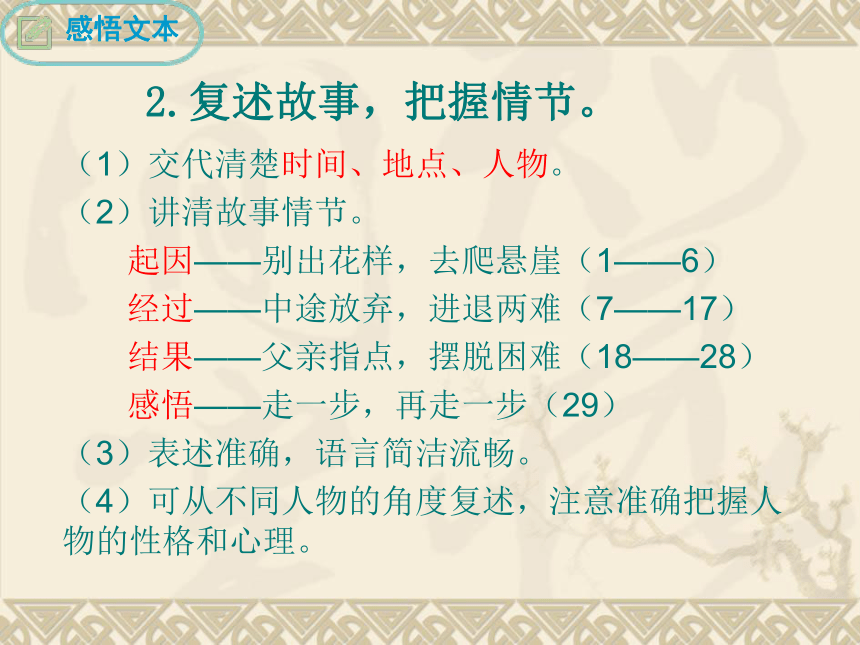

2.复述故事,把握情节。

(1)交代清楚时间、地点、人物。

(2)讲清故事情节。

起因——别出花样,去爬悬崖(1——6)

经过——中途放弃,进退两难(7——17)

结果——父亲指点,摆脱困难(18——28)

感悟——走一步,再走一步(29)

(3)表述准确,语言简洁流畅。

(4)可从不同人物的角度复述,注意准确把握人物的性格和心理。

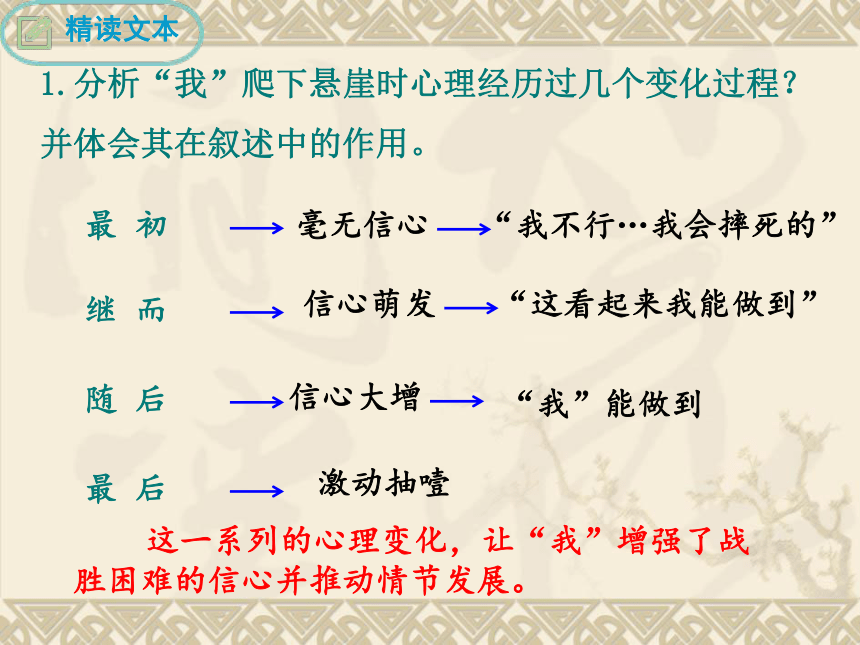

1.分析“我”爬下悬崖时心理经历过几个变化过程?并体会其在叙述中的作用。

最 初

毫无信心

“我不行…我会摔死的”

继 而

信心萌发

“这看起来我能做到”

随 后

信心大增

“我”能做到

最 后

激动抽噎

这一系列的心理变化,让“我”增强了战胜困难的信心并推动情节发展。

2.课文中的前后出现的“哭泣”“抽噎”的含义有什么不同?

前者是恐惧和伤心,后者有复杂情感,有历险的余悸,有脱险的欣喜,有对父亲的感激,更有一种巨大的成就感。

3.“我听见有人在哭泣、呻吟;我想知道那是谁,最后才意识到是我自己。”为何不直接写“我”哭了?

心理描写,“我”因为害怕只知道啜泣,而忘了自我的存在,这就将“我”害怕到了极点的情状淋漓尽致地表现了出来。

4.“我往后移动了一下,用左脚小心翼翼地感觉着岩石,然后找到了。”(从用词角度赏析“小心翼翼”)

“小心翼翼”是“非常小心”的意思,写“我”不敢大胆迈步,表现“我”的胆怯和小心的心理。

5.文中写“我”下悬崖的动词有哪些?并体会其中的作用。

挪、移、感觉、找、松开、抓、迈、踩,生动地表现出“我”下悬崖时动作的小心谨慎和内心的恐惧。

6.“我”和小朋友在游戏时被困在峭壁上下不来,“我”解决这个困难的关键是什么?

化整为零,将一个大困难转化为一个个小困难,一个个自己稍作努力就能解决的困难,在解决这些困难中,“我”逐步树立了信心,进而信心大增,最后克服了困难。

1、“我的心在瘦弱的胸腔中怦怦地跳动”中的“瘦弱”有什么表达作用?

【交流点拨】再次表明“我”身体的病弱,与前文“八年来我一直有病”照应,也为后文“我”战胜困难后产生了“巨大的成就感”作铺垫。

2、朗读“你能办得到的”“这似乎能办得到”“我能办得到的”这三句话时重音应放在哪个字上?这三句话的语气有什么不同?

【交流点拨】重音应该放在“能”上。第一句是鼓励的语气,第二句是半信半疑的语气,第三句是信心十足的语气。

3、我产生了一种巨大的成就感”其中“巨大”一词,是否用得重了?

【交流点拨】不重,对一个胆小的孩子来说,确实不容易。是战胜自己恐惧心理取得的成功,在心理上跨出了一大步。“巨大”恰好表达了“我”当时的真实的心理感受。

4、父亲为什么不直接把孩子抱下来?从中看出这是一位怎样的父亲?

【交流点拨】这是一位真正爱自己的孩子的父亲,他不像别的父亲,爬上悬崖把儿子抱下来,而是让“我”通过“走一步,再走一步”下山,这是为了锻炼孩子的勇气和毅力。如果他对孩子百依百顺,那只会让孩子更加娇气,永远都软弱无能。有句话说:“打是亲,骂是爱”,只有磨炼下才能成好钢,没有磨炼的只是土块、锈铁。所以这位父亲是对孩子负责的、真正爱孩子的父亲。

5.“走一步,再走一步”,你怎样认识这一标题的含义?

两层含义:一是父亲鼓励我一步步走下悬崖的话;二是在人生的道路上,不管

面对怎样的困难,只要把大困难

分解为小的困难,逐个击破,

终会最终战胜困难取得成功。

6.“我”由这次经历得到了怎样的人生感悟?最后一段在全文中有什么作用?

这次经历使“我”懂得大困难是由小困难组成的,小困难是不难战胜的,只要一步一步地战胜小困难,再大的

困难也能克服。最后一段在

全文中起画龙点睛、点明主

题的作用。

本文通过记叙童年时一次“遇险”“脱险”的经历,揭示了一个深刻的人生哲理:在人生道路上,不管面对怎样的艰难险阻,只要把大困难分解成小困难,一个一个认真地去解决,终将战胜巨大困难,赢得最后的胜利。

1.巧用伏笔,记叙周密。

一篇记叙文,要写清楚人物和事件,就要交代清楚记叙的要素。记叙的要素包括时间,地点,人物和事件的起因、经过、结果。本文脉络清晰,明显分为遇险、脱险、人生感悟三个部分。文章巧用伏笔,互相照应,记叙周密。

前面交代自己从小体弱多病,后面才有别的孩子都爬上去了,唯独“我”卡在中间,上不去、下不来的情节。对悬崖的描写,既说明其险,又说明险的程度,为“我”因胆怯而不能攀爬做了必要的交代,记叙周密,笔笔都见匠心。

2.自然环境,衬托心理。

文中在描写“我”在悬崖上的恐惧心理时,采用了景物衬托的手法,使“我”的恐惧更加强烈,“夜幕开始降临。周围一片寂静……”“暮色中,第一颗星星出现在天空中,悬崖下面的地面开始变得模糊”等,其景色阴森恐怖,正好衬托人物的恐惧心理。

走一步,

再走一步

起因----玩出花样,去爬悬崖(冒险)

经过----中途被弃,进退两难(遇险)

结果:父亲指点,摆脱困境(脱险)

分解困难,赢得胜利

飞行员莫顿·亨特的飞行任务

1945年1月,在英格兰的沃顿空军基地。作为上尉飞行员的莫顿·亨特接受了一项任务,驾驶没有任何武器装备和防护设施的蚊式双引擎飞机深入到德军本土执行侦察任务。他觉得几乎无法完成任务,想象着飞机座舱被炮弹击中,自己鲜血飞溅,连跳伞的力气都没有。

第二天,莫顿·亨特驾机滑行在跑道上,他告诫自己:现在,只是起飞,飞起来就行。升到两万五千米高空时,他又告诫自己:现在所要做的,是在地面无线电的指导下,保持这个航向20分钟,就可以到达荷兰的素文岛,这个,不难做到。

就这样,莫顿·亨特不断告诫自己:下面,只是飞越荷兰,这并不难,然后,是飞临德国,根本不需要想更多的事。而且,还有后方的无线电支持。

就这样,一程又一程,这位上尉终于完成了任务。当他接受盟军的奖励时,他说,他之所以成为孤胆英雄,完全是因为他小时候一段经历的启示。走一步,再走一步,终会到达自己的目的地。

请找出几句关于困难与挫折的名言警句。

①山重水复疑无路,柳暗花明又一村。(陆游)

②历览前贤国与家,成由勤俭败由奢。(李商隐)

③最可怕的敌人,就是没有坚强的信念。(罗曼·罗兰)

④我要扼住命运的咽喉。(贝多芬)

⑤千里之行,始于足下。(老子)

⑥患难困苦,是磨炼人格之最高学府。(梁启超)

你在生活和学习中遇到过什么困难吗?你是怎么解决的?把你的经历写成一篇500字左右的短文。

要记住:

留心生活,描写生花。

以小见大,作文不怕。

溪流走一步是江河

江河再走一步是海洋

走一步,再走一步

天地就将不一样

咫尺天涯路

第一步往往很难迈出

于是就没有了下一步

于是就没有了路

路尽天绝处

不妨尝试着再走一步

万水千山

只源于最初的那一步

1.默读课文,把握课文内容,学会复述故事情节。

2.品味课文中的心理描,把握人物心理成长的过程。

(重点)

3.探究“走一步,再走一步”的含义,学会在人生

道路上化整为零、化难为易的人生经验。

(难点)

教学目标

莫顿·亨特(1920—2016)(Morton Hunt),美国作家、心理学家,早年曾在空军服役,做过空军飞行员。他的代表作有:《自杀》《心理学的故事:源起与演变》《走一步,再走一步》(原名《悬崖上的一课》) 。

本文选自《心理学与成长》(世界图书出版公司2009年版)。田文慧译。本文是作者在晚年回忆自己8岁时爬悬崖的一次经历。他在与五个小伙伴一起爬悬崖时,好不容易爬上一处岩石架,在向崖顶攀爬的过程中,陷入了进退两难的境地,后来在父亲的鼓励下,终于脱险。作者将这一经验推而广之,成为自己人生中的宝贵财富。

训诫 陡峭 嶙峋 酷热

啜泣 凌乱 颤抖 突兀

哄堂大笑 惊慌失措

jiè

qiào

lín xún

kù

chuò

línɡ

chàn

wù

hōng

cuò

厌倦:对某种活动失去兴趣,不愿继续做。

犹豫不决:迟疑,拿不定主意。

哄堂大笑:形容众人一起大笑的样子。

晕眩:感觉本身或周围的东西在旋转。

恍惚:神志不清,精神不集中。

小心翼翼:形容谨慎小心,一点不敢疏忽。

抽噎:一吸一顿地哭泣。

参差不齐:长短、高低、大小不齐。

1.朗读课文,把握内容。

(1)故事发生在什么时间?

(2)故事发生在美国的哪个城市?

(3)去爬悬崖的都有谁?

(4)“我”遇到了怎样的麻烦?

(5)最后“我”是怎样脱险的?

2.复述故事,把握情节。

(1)交代清楚时间、地点、人物。

(2)讲清故事情节。

起因——别出花样,去爬悬崖(1——6)

经过——中途放弃,进退两难(7——17)

结果——父亲指点,摆脱困难(18——28)

感悟——走一步,再走一步(29)

(3)表述准确,语言简洁流畅。

(4)可从不同人物的角度复述,注意准确把握人物的性格和心理。

1.分析“我”爬下悬崖时心理经历过几个变化过程?并体会其在叙述中的作用。

最 初

毫无信心

“我不行…我会摔死的”

继 而

信心萌发

“这看起来我能做到”

随 后

信心大增

“我”能做到

最 后

激动抽噎

这一系列的心理变化,让“我”增强了战胜困难的信心并推动情节发展。

2.课文中的前后出现的“哭泣”“抽噎”的含义有什么不同?

前者是恐惧和伤心,后者有复杂情感,有历险的余悸,有脱险的欣喜,有对父亲的感激,更有一种巨大的成就感。

3.“我听见有人在哭泣、呻吟;我想知道那是谁,最后才意识到是我自己。”为何不直接写“我”哭了?

心理描写,“我”因为害怕只知道啜泣,而忘了自我的存在,这就将“我”害怕到了极点的情状淋漓尽致地表现了出来。

4.“我往后移动了一下,用左脚小心翼翼地感觉着岩石,然后找到了。”(从用词角度赏析“小心翼翼”)

“小心翼翼”是“非常小心”的意思,写“我”不敢大胆迈步,表现“我”的胆怯和小心的心理。

5.文中写“我”下悬崖的动词有哪些?并体会其中的作用。

挪、移、感觉、找、松开、抓、迈、踩,生动地表现出“我”下悬崖时动作的小心谨慎和内心的恐惧。

6.“我”和小朋友在游戏时被困在峭壁上下不来,“我”解决这个困难的关键是什么?

化整为零,将一个大困难转化为一个个小困难,一个个自己稍作努力就能解决的困难,在解决这些困难中,“我”逐步树立了信心,进而信心大增,最后克服了困难。

1、“我的心在瘦弱的胸腔中怦怦地跳动”中的“瘦弱”有什么表达作用?

【交流点拨】再次表明“我”身体的病弱,与前文“八年来我一直有病”照应,也为后文“我”战胜困难后产生了“巨大的成就感”作铺垫。

2、朗读“你能办得到的”“这似乎能办得到”“我能办得到的”这三句话时重音应放在哪个字上?这三句话的语气有什么不同?

【交流点拨】重音应该放在“能”上。第一句是鼓励的语气,第二句是半信半疑的语气,第三句是信心十足的语气。

3、我产生了一种巨大的成就感”其中“巨大”一词,是否用得重了?

【交流点拨】不重,对一个胆小的孩子来说,确实不容易。是战胜自己恐惧心理取得的成功,在心理上跨出了一大步。“巨大”恰好表达了“我”当时的真实的心理感受。

4、父亲为什么不直接把孩子抱下来?从中看出这是一位怎样的父亲?

【交流点拨】这是一位真正爱自己的孩子的父亲,他不像别的父亲,爬上悬崖把儿子抱下来,而是让“我”通过“走一步,再走一步”下山,这是为了锻炼孩子的勇气和毅力。如果他对孩子百依百顺,那只会让孩子更加娇气,永远都软弱无能。有句话说:“打是亲,骂是爱”,只有磨炼下才能成好钢,没有磨炼的只是土块、锈铁。所以这位父亲是对孩子负责的、真正爱孩子的父亲。

5.“走一步,再走一步”,你怎样认识这一标题的含义?

两层含义:一是父亲鼓励我一步步走下悬崖的话;二是在人生的道路上,不管

面对怎样的困难,只要把大困难

分解为小的困难,逐个击破,

终会最终战胜困难取得成功。

6.“我”由这次经历得到了怎样的人生感悟?最后一段在全文中有什么作用?

这次经历使“我”懂得大困难是由小困难组成的,小困难是不难战胜的,只要一步一步地战胜小困难,再大的

困难也能克服。最后一段在

全文中起画龙点睛、点明主

题的作用。

本文通过记叙童年时一次“遇险”“脱险”的经历,揭示了一个深刻的人生哲理:在人生道路上,不管面对怎样的艰难险阻,只要把大困难分解成小困难,一个一个认真地去解决,终将战胜巨大困难,赢得最后的胜利。

1.巧用伏笔,记叙周密。

一篇记叙文,要写清楚人物和事件,就要交代清楚记叙的要素。记叙的要素包括时间,地点,人物和事件的起因、经过、结果。本文脉络清晰,明显分为遇险、脱险、人生感悟三个部分。文章巧用伏笔,互相照应,记叙周密。

前面交代自己从小体弱多病,后面才有别的孩子都爬上去了,唯独“我”卡在中间,上不去、下不来的情节。对悬崖的描写,既说明其险,又说明险的程度,为“我”因胆怯而不能攀爬做了必要的交代,记叙周密,笔笔都见匠心。

2.自然环境,衬托心理。

文中在描写“我”在悬崖上的恐惧心理时,采用了景物衬托的手法,使“我”的恐惧更加强烈,“夜幕开始降临。周围一片寂静……”“暮色中,第一颗星星出现在天空中,悬崖下面的地面开始变得模糊”等,其景色阴森恐怖,正好衬托人物的恐惧心理。

走一步,

再走一步

起因----玩出花样,去爬悬崖(冒险)

经过----中途被弃,进退两难(遇险)

结果:父亲指点,摆脱困境(脱险)

分解困难,赢得胜利

飞行员莫顿·亨特的飞行任务

1945年1月,在英格兰的沃顿空军基地。作为上尉飞行员的莫顿·亨特接受了一项任务,驾驶没有任何武器装备和防护设施的蚊式双引擎飞机深入到德军本土执行侦察任务。他觉得几乎无法完成任务,想象着飞机座舱被炮弹击中,自己鲜血飞溅,连跳伞的力气都没有。

第二天,莫顿·亨特驾机滑行在跑道上,他告诫自己:现在,只是起飞,飞起来就行。升到两万五千米高空时,他又告诫自己:现在所要做的,是在地面无线电的指导下,保持这个航向20分钟,就可以到达荷兰的素文岛,这个,不难做到。

就这样,莫顿·亨特不断告诫自己:下面,只是飞越荷兰,这并不难,然后,是飞临德国,根本不需要想更多的事。而且,还有后方的无线电支持。

就这样,一程又一程,这位上尉终于完成了任务。当他接受盟军的奖励时,他说,他之所以成为孤胆英雄,完全是因为他小时候一段经历的启示。走一步,再走一步,终会到达自己的目的地。

请找出几句关于困难与挫折的名言警句。

①山重水复疑无路,柳暗花明又一村。(陆游)

②历览前贤国与家,成由勤俭败由奢。(李商隐)

③最可怕的敌人,就是没有坚强的信念。(罗曼·罗兰)

④我要扼住命运的咽喉。(贝多芬)

⑤千里之行,始于足下。(老子)

⑥患难困苦,是磨炼人格之最高学府。(梁启超)

你在生活和学习中遇到过什么困难吗?你是怎么解决的?把你的经历写成一篇500字左右的短文。

要记住:

留心生活,描写生花。

以小见大,作文不怕。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首