2.2 《涅般凤凰再飞翔》教学设计(沪科版选修3-5)

文档属性

| 名称 | 2.2 《涅般凤凰再飞翔》教学设计(沪科版选修3-5) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 305.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2011-03-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

【课 题】 2.2涅槃凤凰再飞翔

【教学目标】

(一)知识与技能

(1)理解光电效应现象及其规律;

(2)理解爱因斯坦的光子说以及爱因斯坦对光电效应现象的解释.

(3)了解康普顿效应现象,理解康普顿利用光子说对康普顿效应现象所作的解释。

(二)过程与方法

(1)通过对实验现象的观察和理解,分析推断现象产生的机制,培养学生的逻辑推理能力.

(2)通过对光电效应现象和康普顿效应现象的学习,从而对光的粒子性有一个新的认识.

(三)情感、态度与价值观

通过这节课的学习让学生体验在科学研究中,人类对于自然现象的认识是螺旋式上升的,科学理论是在不断发现新的现象、探索新的规律中发展和完善的.人类认识事物规律的道路是曲折复杂的,对事物的认识是逐步提高完善的。使学生体验科学研究应有的科学态度:尊重客观事实,勇于创新和实践。

【教学重点】

(1)理解光电效应、康普顿效应的现象及其规律;

(2)理解运用爱因斯坦的光子说对以上两种现象的规律所作的解释.

【教学难点】

(1) 爱因斯坦光子说的内容以及的“两种效应”的解释;

(2) 通过这两种现象的学习和认识,对光的粒子性形成新的认识。

【教学过程】

新课的引入

19世纪60年代,光的波动理论学说虽然取得了很大的成功,在“波动说”与“粒子说”之争中取的了胜利。19世纪80年代,就在赫兹用实验证实麦克斯韦电磁理论的同时,他还发现了一种新的现象——光电效应,当时利用光的波动说也无法解释。下面我们来学习观察光电效应现象.

一、光电效应

1.读书了解光电效应现象:P.29,了解什么是光电效应现象:

1887年,赫兹的发现:

汤姆生和勒纳的发现:

光电效应:

光电子:

2.实验探究:探究光电效应产生的条件

(1)按照教材P.29~30页的实验步骤进行演示,组织学生观察:

………………………

(2)结论:要发生光电效应,照射锌板的光的频率要足够高。

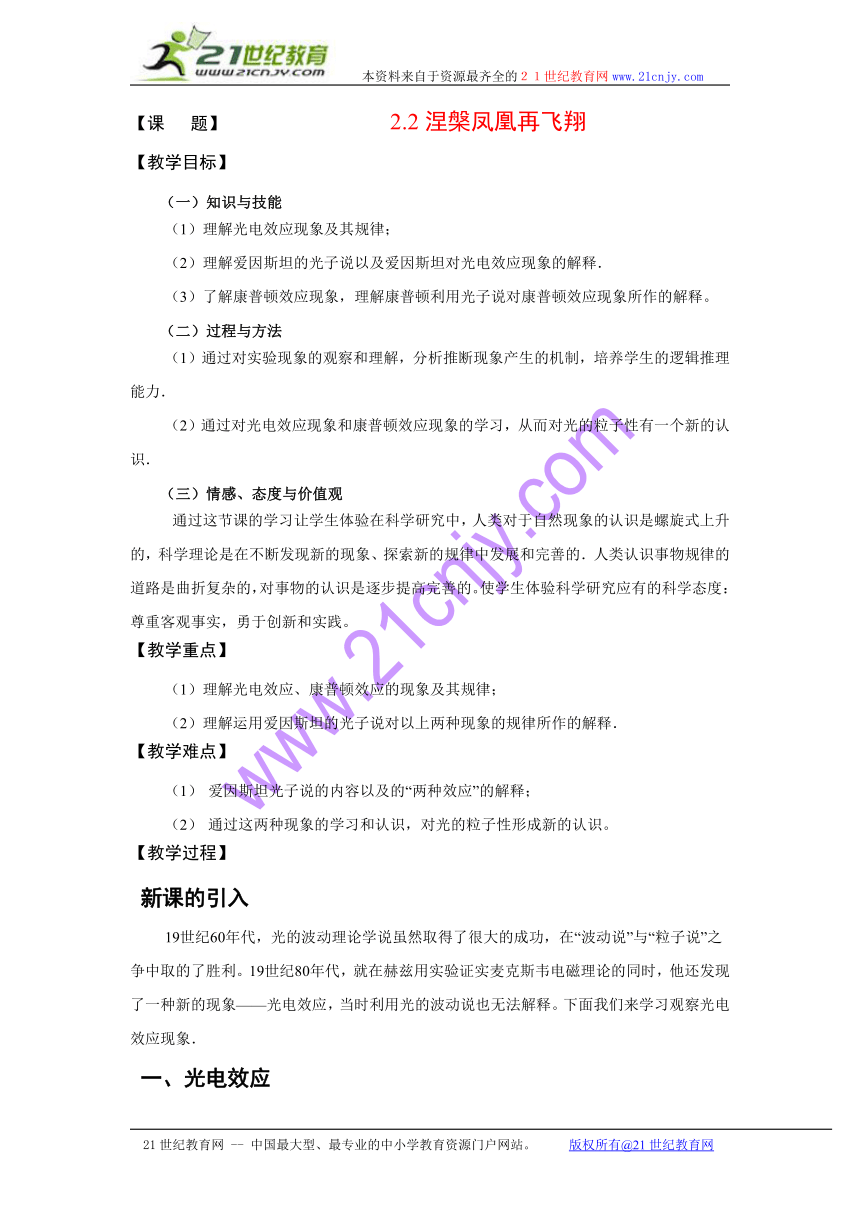

3.实验探究:研究光电效应的规律

老师介绍实验电路及实验原理,如右图:

实验步骤:1. 2. 3. 4. (略见教材P.30)

有条件可演示实验,组织学生记录数据,然后分析处理数据,将结果填入表2;

若无条件可组织学生阅读实验步骤,理解分析教材提供的实验数据表(略见教材P.30 表1)

………………………

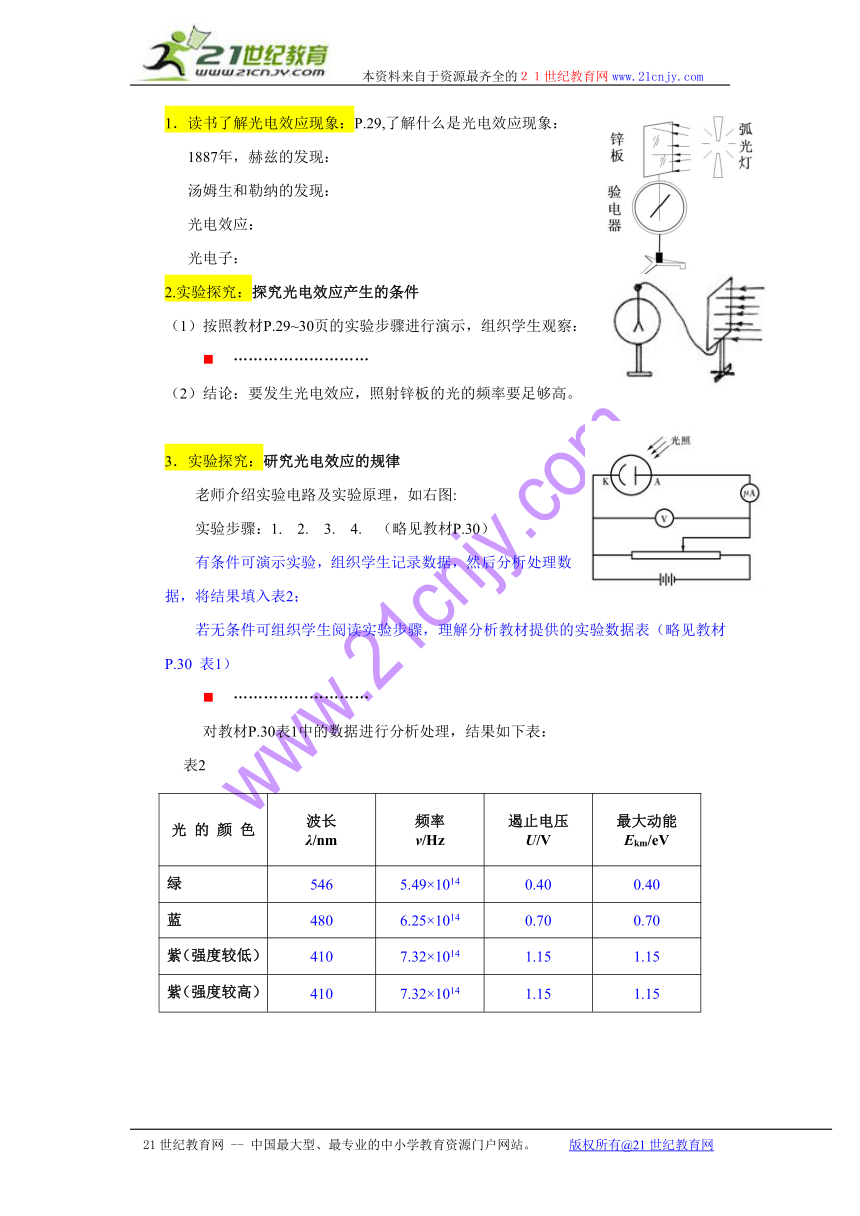

对教材P.30表1中的数据进行分析处理,结果如下表:

表2

光 的 颜 色 波长λ/nm 频率ν/Hz 遏止电压U/V 最大动能Ekm/eV

绿 546 5.49×1014 0.40 0.40

蓝 480 6.25×1014 0.70 0.70

紫(强度较低) 410 7.32×1014 1.15 1.15

紫(强度较高) 410 7.32×1014 1.15 1.15

具体结论如下:

(1)不同频率的光照射同种金属,频率越高,光电子的最大初动能越大;

(2)光电子的最大初动能与入射光强无关;

4. 光电效应的规律总结 (介绍科学家勒纳等人总结的结论)

(1)对于各种金属都存在一个极限频率,当入射光频率必须高于这个极限频率时,才能产生光电效应;如果入射光频率低于这个极限频率,无论光多么强,照射时间多么长,都不会产生光电效应。

(2)光电子的最大初动能随着入射光频率的增加而增大,与入射光的强度无关。

(3)当产生光电效应时,单位时间内从金属表面逸出的光电子数与与入射光的强度有关,光的强度越大,单位时间内从金属表面逸出的光电子数越多。

(4)入射光照到金属表面时,光电子的产生几乎是瞬时的不超过10-9秒。

5.波动理论解释不了光电效应

(1)波动理论解释不了极限频率,认为光的强度由光波的振幅决定,跟频率无关,只要入射光足够强,就应该能发生光电效应.但事实并非如此.

(2)波动理论解释不了光电子的最大初动能,只与光的频率有关而与光的强度无关.

(3)波动理论还解释不了光电效应发生的时间之短.

二、爱因斯坦的光子说

1905年,26岁的爱因斯坦发表了题为《关于光的产生和转化的一个启发性观点》,提出了光的量子理论,使光的粒子说这个“涅槃凤凰”重又翱翔在物理学的天空。他认为:

光在空间传播时不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,光子的能量E与频率ν成正比。即 E=hν

分析论证 光子说对光电效应的完美解释

阅读教材P.32,注意思考如下问题:

1. 光子说是怎样解释“光电子的产生几乎是瞬时的”?

2. 光子说是怎样解释“极限频率”的存在的?

3. 光子说是怎样解释“最大初动能”与入射光频率的关系的?

4. 爱因斯坦光电效应方程 hν=W+Ekm,反映了最大初动能与入射光频率、金属逸出功的精确关系。试作出最大初动能与入射光频率的关系图像。

案例分析:

阅读教材P.33 的案例分析中的例题及解答

三、光子说的又一明证——康普顿效应

1916年爱因斯坦进一步指出:

光子不仅有能量,而且像实物粒子一样具有动量,其动量大小为 p= ,其方向沿光的传播方向。康普顿效应为此提供了明证。

下面学习康普顿效应。

1. 康普顿效应:

从1920年起,康普顿开始研究X射线通过金属、石墨等物质的散射现象,经过研究发现:在散射线中,除了有与入射线波长相同的射线外,还有比入射线波长更长一些的射线。

人们把这种波长变化的现象叫做康普顿效应。

指导学生阅读教材P.34

了解实验装置以及散射线与入射线的比较情况。

2. .对康普顿效应的解释:

康普顿最初试图根据经典电磁理论来解释,但没有成功。1923年他终于将爱因斯坦的光子说应用来解释上述现象取得了极大的成功。

指导学生阅读相关内容P.34~35

解释现象的思路和理论基础

我国物理学家吴有训所做的工作

3. 康普顿效应的发现和理论研究的意义:

进一步为光子说(即光的粒子性)提供了令人信服的证据。在这里不仅考虑到能量守恒,还必须考虑动量守恒,这些促使物理学家们确认了光子说中光子图景的实在性。

【课堂小结】

光电效应和康普顿效应是光的粒子性的有力证据,足以使我们信服光具有粒子性。但前面我们在选修3-4中学习了光具有波动性,干涉、衍射是光的波动性的有力证据。看来我们需要修正一下我们对光的认识,才能完整的认识光的本性。

【课后作业】

1、阅读教材P.33.《多学一点》 光电效应的Ekm-ν图像

2、阅读教材P.33.《信息浏览》 密立根违背初衷的验证

3、阅读教材P.35.《STS》 光电效应在我们身边

4、课后作业:P.36 《家庭作业与活动》1、2、3

思考与讨论:P.36 《家庭作业与活动》 4

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

【课 题】 2.2涅槃凤凰再飞翔

【教学目标】

(一)知识与技能

(1)理解光电效应现象及其规律;

(2)理解爱因斯坦的光子说以及爱因斯坦对光电效应现象的解释.

(3)了解康普顿效应现象,理解康普顿利用光子说对康普顿效应现象所作的解释。

(二)过程与方法

(1)通过对实验现象的观察和理解,分析推断现象产生的机制,培养学生的逻辑推理能力.

(2)通过对光电效应现象和康普顿效应现象的学习,从而对光的粒子性有一个新的认识.

(三)情感、态度与价值观

通过这节课的学习让学生体验在科学研究中,人类对于自然现象的认识是螺旋式上升的,科学理论是在不断发现新的现象、探索新的规律中发展和完善的.人类认识事物规律的道路是曲折复杂的,对事物的认识是逐步提高完善的。使学生体验科学研究应有的科学态度:尊重客观事实,勇于创新和实践。

【教学重点】

(1)理解光电效应、康普顿效应的现象及其规律;

(2)理解运用爱因斯坦的光子说对以上两种现象的规律所作的解释.

【教学难点】

(1) 爱因斯坦光子说的内容以及的“两种效应”的解释;

(2) 通过这两种现象的学习和认识,对光的粒子性形成新的认识。

【教学过程】

新课的引入

19世纪60年代,光的波动理论学说虽然取得了很大的成功,在“波动说”与“粒子说”之争中取的了胜利。19世纪80年代,就在赫兹用实验证实麦克斯韦电磁理论的同时,他还发现了一种新的现象——光电效应,当时利用光的波动说也无法解释。下面我们来学习观察光电效应现象.

一、光电效应

1.读书了解光电效应现象:P.29,了解什么是光电效应现象:

1887年,赫兹的发现:

汤姆生和勒纳的发现:

光电效应:

光电子:

2.实验探究:探究光电效应产生的条件

(1)按照教材P.29~30页的实验步骤进行演示,组织学生观察:

………………………

(2)结论:要发生光电效应,照射锌板的光的频率要足够高。

3.实验探究:研究光电效应的规律

老师介绍实验电路及实验原理,如右图:

实验步骤:1. 2. 3. 4. (略见教材P.30)

有条件可演示实验,组织学生记录数据,然后分析处理数据,将结果填入表2;

若无条件可组织学生阅读实验步骤,理解分析教材提供的实验数据表(略见教材P.30 表1)

………………………

对教材P.30表1中的数据进行分析处理,结果如下表:

表2

光 的 颜 色 波长λ/nm 频率ν/Hz 遏止电压U/V 最大动能Ekm/eV

绿 546 5.49×1014 0.40 0.40

蓝 480 6.25×1014 0.70 0.70

紫(强度较低) 410 7.32×1014 1.15 1.15

紫(强度较高) 410 7.32×1014 1.15 1.15

具体结论如下:

(1)不同频率的光照射同种金属,频率越高,光电子的最大初动能越大;

(2)光电子的最大初动能与入射光强无关;

4. 光电效应的规律总结 (介绍科学家勒纳等人总结的结论)

(1)对于各种金属都存在一个极限频率,当入射光频率必须高于这个极限频率时,才能产生光电效应;如果入射光频率低于这个极限频率,无论光多么强,照射时间多么长,都不会产生光电效应。

(2)光电子的最大初动能随着入射光频率的增加而增大,与入射光的强度无关。

(3)当产生光电效应时,单位时间内从金属表面逸出的光电子数与与入射光的强度有关,光的强度越大,单位时间内从金属表面逸出的光电子数越多。

(4)入射光照到金属表面时,光电子的产生几乎是瞬时的不超过10-9秒。

5.波动理论解释不了光电效应

(1)波动理论解释不了极限频率,认为光的强度由光波的振幅决定,跟频率无关,只要入射光足够强,就应该能发生光电效应.但事实并非如此.

(2)波动理论解释不了光电子的最大初动能,只与光的频率有关而与光的强度无关.

(3)波动理论还解释不了光电效应发生的时间之短.

二、爱因斯坦的光子说

1905年,26岁的爱因斯坦发表了题为《关于光的产生和转化的一个启发性观点》,提出了光的量子理论,使光的粒子说这个“涅槃凤凰”重又翱翔在物理学的天空。他认为:

光在空间传播时不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,光子的能量E与频率ν成正比。即 E=hν

分析论证 光子说对光电效应的完美解释

阅读教材P.32,注意思考如下问题:

1. 光子说是怎样解释“光电子的产生几乎是瞬时的”?

2. 光子说是怎样解释“极限频率”的存在的?

3. 光子说是怎样解释“最大初动能”与入射光频率的关系的?

4. 爱因斯坦光电效应方程 hν=W+Ekm,反映了最大初动能与入射光频率、金属逸出功的精确关系。试作出最大初动能与入射光频率的关系图像。

案例分析:

阅读教材P.33 的案例分析中的例题及解答

三、光子说的又一明证——康普顿效应

1916年爱因斯坦进一步指出:

光子不仅有能量,而且像实物粒子一样具有动量,其动量大小为 p= ,其方向沿光的传播方向。康普顿效应为此提供了明证。

下面学习康普顿效应。

1. 康普顿效应:

从1920年起,康普顿开始研究X射线通过金属、石墨等物质的散射现象,经过研究发现:在散射线中,除了有与入射线波长相同的射线外,还有比入射线波长更长一些的射线。

人们把这种波长变化的现象叫做康普顿效应。

指导学生阅读教材P.34

了解实验装置以及散射线与入射线的比较情况。

2. .对康普顿效应的解释:

康普顿最初试图根据经典电磁理论来解释,但没有成功。1923年他终于将爱因斯坦的光子说应用来解释上述现象取得了极大的成功。

指导学生阅读相关内容P.34~35

解释现象的思路和理论基础

我国物理学家吴有训所做的工作

3. 康普顿效应的发现和理论研究的意义:

进一步为光子说(即光的粒子性)提供了令人信服的证据。在这里不仅考虑到能量守恒,还必须考虑动量守恒,这些促使物理学家们确认了光子说中光子图景的实在性。

【课堂小结】

光电效应和康普顿效应是光的粒子性的有力证据,足以使我们信服光具有粒子性。但前面我们在选修3-4中学习了光具有波动性,干涉、衍射是光的波动性的有力证据。看来我们需要修正一下我们对光的认识,才能完整的认识光的本性。

【课后作业】

1、阅读教材P.33.《多学一点》 光电效应的Ekm-ν图像

2、阅读教材P.33.《信息浏览》 密立根违背初衷的验证

3、阅读教材P.35.《STS》 光电效应在我们身边

4、课后作业:P.36 《家庭作业与活动》1、2、3

思考与讨论:P.36 《家庭作业与活动》 4

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录