1.1声音的产生与传播

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

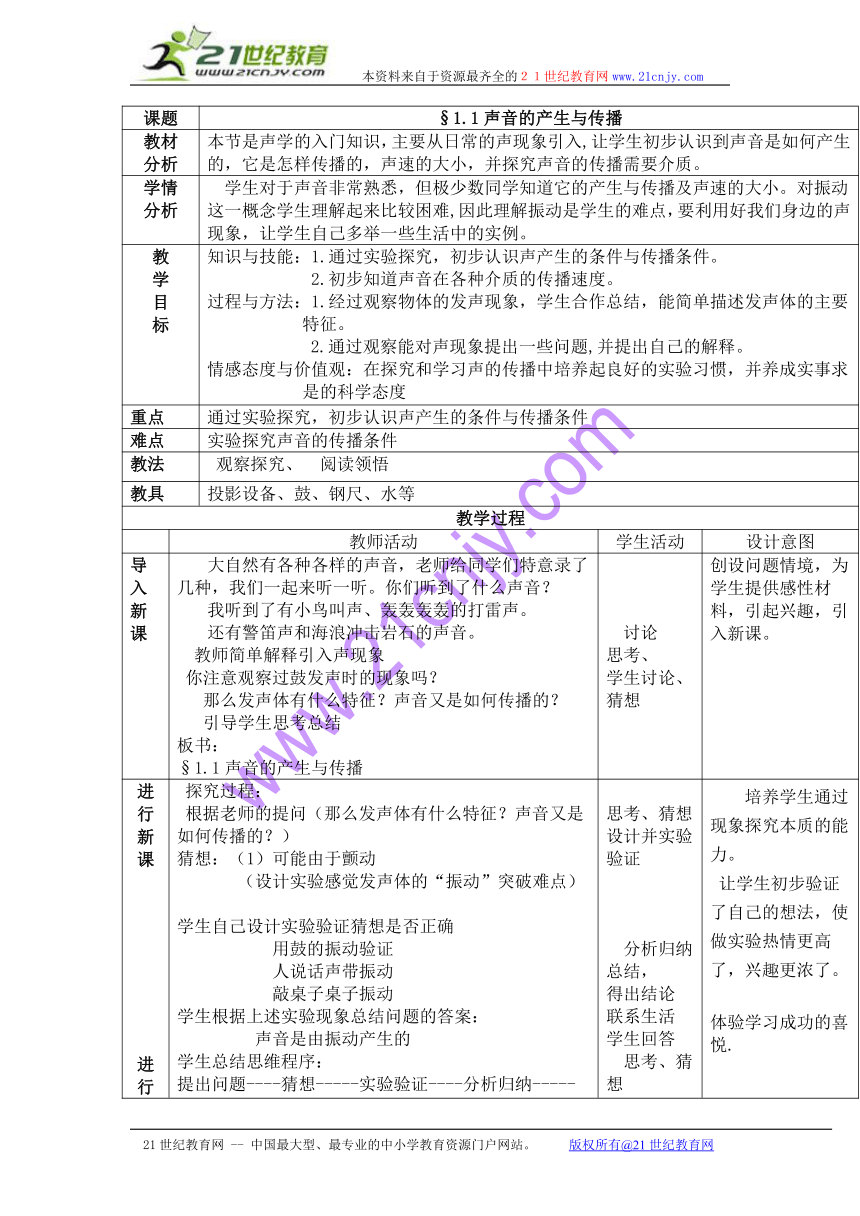

课题 §1.1声音的产生与传播

教材分析 本节是声学的入门知识,主要从日常的声现象引入,让学生初步认识到声音是如何产生的,它是怎样传播的,声速的大小,并探究声音的传播需要介质。

学情分析 学生对于声音非常熟悉,但极少数同学知道它的产生与传播及声速的大小。对振动这一概念学生理解起来比较困难,因此理解振动是学生的难点,要利用好我们身边的声现象,让学生自己多举一些生活中的实例。

教学目标 知识与技能:1.通过实验探究,初步认识声产生的条件与传播条件。2.初步知道声音在各种介质的传播速度。过程与方法:1.经过观察物体的发声现象,学生合作总结,能简单描述发声体的主要特征。2.通过观察能对声现象提出一些问题,并提出自己的解释。情感态度与价值观:在探究和学习声的传播中培养起良好的实验习惯,并养成实事求是的科学态度

重点 通过实验探究,初步认识声产生的条件与传播条件

难点 实验探究声音的传播条件

教法 观察探究、 阅读领悟

教具 投影设备、鼓、钢尺、水等

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 大自然有各种各样的声音,老师给同学们特意录了几种,我们一起来听一听。你们听到了什么声音?我听到了有小鸟叫声、轰轰轰轰的打雷声。还有警笛声和海浪冲击岩石的声音。教师简单解释引入声现象你注意观察过鼓发声时的现象吗?那么发声体有什么特征?声音又是如何传播的?引导学生思考总结板书:§1.1声音的产生与传播 讨论思考、学生讨论、猜想 创设问题情境,为学生提供感性材料,引起兴趣,引入新课。

进行新课进行新课 探究过程:根据老师的提问(那么发声体有什么特征?声音又是如何传播的?)猜想:(1)可能由于颤动 (设计实验感觉发声体的“振动”突破难点) 学生自己设计实验验证猜想是否正确 用鼓的振动验证 人说话声带振动 敲桌子桌子振动学生根据上述实验现象总结问题的答案: 声音是由振动产生的学生总结思维程序:提出问题----猜想-----实验验证----分析归纳-----得出结论。生活中关于振动发声的例子有很多,请再举出几个例子。教师讲解弹琴、吉它等乐器的振动发声情况声音是由振动产生的,那么它又是如何传播的呢?学生猜想声音的传播 通过空气传播 通过水传播 通过钢铁等传播搜寻事例:人说话实验证明:人敲一张桌子,相邻的其他同学趴在桌子上也可听到。结论:声音的传播需要气体,象这样可以传播声音的物质统称为介质。液体传播声音:搜寻事例:钓鱼时岸边太乱会吓跑鱼实验证明:把一响铃的闹钟用塑料纸包好浸入水中仍会听到声音。结论:声音的传播需要液体。固体传播声音:搜寻事例:古代武打片顺风耳爬在地上可以听出远处的敌方部队的距离。四、结论:声音的传播需要介质,真空不能传声。声音可以通过固体、液体,气体来传播,那么他们传播的是否一样快?学生阅读页课本记住:15℃的空气中声速为340米/秒 思考、猜想设计并实验验证 分析归纳总结,得出结论联系生活学生回答 思考、猜想 搜寻事例验证结论合作交流 学生思考 讨论 实验验证阅读搜索信息,获得知识。 培养学生通过现象探究本质的能力。让学生初步验证了自己的想法,使做实验热情更高了,兴趣更浓了。体验学习成功的喜悦.体现了物理与社会、生活、技术的联系。培养学生的协作精神和分析能力。让学生在实践中学习,不断地激发学生的学习积极性与主动性,既培养学生的学习兴趣,又培养学生思维能力、想象力和创新精神,使每个学生都能得到充分的发展。

课堂小结 学生总结本节课的知识与收获教师评价学生的总结

作业 课后练习

板书设计 §1.1 声音的产生与传播1、声音的产生:物体的振动产生声音2、声音的传播:声音的传播需要介质,真空不能传声。3、声速:15℃的空气中声速为340米/秒

课后反思 通过本课教学引导学生探究“声音是怎样传播的?”我们设计了“用鼓的振动验证、 人说话声带振动、敲桌子啊桌子振动”三个活动。目的是让学生先认识声音能在木头、水、空气中传播,再理解声音是通过什么媒介传到我们耳朵里的。活动1引导学生认识声音是通过木头传到我们耳朵里的。活动引导学生认识声音是通过水、空气等媒介传到我们耳朵里的。两个活动培养了学生的观察能力和实验能力。本课教学,我把研究气体、固体、液体传声设计成了综合的实验活动,体现了教材的综合性、内容的多元性、材料的多样性以及方法的多样性,给了学生足够的空间和时间进行活动,尊重了学生并发挥了学生的自主性。本节课注意了老师指导是辅助,学生是主角。能让学生大胆作出想象,还留给学生充分的实验时间,让学生动脑动手去做。学生利用讨论的方式进行学习,课堂气氛活跃,使学生的自主学习得到淋漓尽致的发挥。另外,还结合实际进行教学,大大提高了学生的学习兴趣,但本课自感遗憾的是,实验过程中个别学生一些细节的处理上不够到位,造成实验效果不理想,在以后的实验、动手操作方面加强这方面的训练。对学生了解不够,师生缺乏互动。教学中要求注重学生的全面发展,不仅仅满足于教给学生知识和结论,更要注重学生的情感态度、价值观,关注学生的全面成长。新课标渗透了STS(科学、技术、社会),体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”。

在今后的课堂教学中要注意对基础知识讲解透彻、分析细腻;准确把握重点、难点,避免课堂教学中,重点知识不突出,误将“难点”当“重点”讲的现象,避免重点、难点错位、失衡导致教学效率和学生学习效率下降的现象。力求多种教学模式并用,教学方式形式多样,恰当运用现代化的教学手段,提高教学效率。运用小组合作、自主学习等有效的学习形式。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

课题 §1.1声音的产生与传播

教材分析 本节是声学的入门知识,主要从日常的声现象引入,让学生初步认识到声音是如何产生的,它是怎样传播的,声速的大小,并探究声音的传播需要介质。

学情分析 学生对于声音非常熟悉,但极少数同学知道它的产生与传播及声速的大小。对振动这一概念学生理解起来比较困难,因此理解振动是学生的难点,要利用好我们身边的声现象,让学生自己多举一些生活中的实例。

教学目标 知识与技能:1.通过实验探究,初步认识声产生的条件与传播条件。2.初步知道声音在各种介质的传播速度。过程与方法:1.经过观察物体的发声现象,学生合作总结,能简单描述发声体的主要特征。2.通过观察能对声现象提出一些问题,并提出自己的解释。情感态度与价值观:在探究和学习声的传播中培养起良好的实验习惯,并养成实事求是的科学态度

重点 通过实验探究,初步认识声产生的条件与传播条件

难点 实验探究声音的传播条件

教法 观察探究、 阅读领悟

教具 投影设备、鼓、钢尺、水等

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 大自然有各种各样的声音,老师给同学们特意录了几种,我们一起来听一听。你们听到了什么声音?我听到了有小鸟叫声、轰轰轰轰的打雷声。还有警笛声和海浪冲击岩石的声音。教师简单解释引入声现象你注意观察过鼓发声时的现象吗?那么发声体有什么特征?声音又是如何传播的?引导学生思考总结板书:§1.1声音的产生与传播 讨论思考、学生讨论、猜想 创设问题情境,为学生提供感性材料,引起兴趣,引入新课。

进行新课进行新课 探究过程:根据老师的提问(那么发声体有什么特征?声音又是如何传播的?)猜想:(1)可能由于颤动 (设计实验感觉发声体的“振动”突破难点) 学生自己设计实验验证猜想是否正确 用鼓的振动验证 人说话声带振动 敲桌子桌子振动学生根据上述实验现象总结问题的答案: 声音是由振动产生的学生总结思维程序:提出问题----猜想-----实验验证----分析归纳-----得出结论。生活中关于振动发声的例子有很多,请再举出几个例子。教师讲解弹琴、吉它等乐器的振动发声情况声音是由振动产生的,那么它又是如何传播的呢?学生猜想声音的传播 通过空气传播 通过水传播 通过钢铁等传播搜寻事例:人说话实验证明:人敲一张桌子,相邻的其他同学趴在桌子上也可听到。结论:声音的传播需要气体,象这样可以传播声音的物质统称为介质。液体传播声音:搜寻事例:钓鱼时岸边太乱会吓跑鱼实验证明:把一响铃的闹钟用塑料纸包好浸入水中仍会听到声音。结论:声音的传播需要液体。固体传播声音:搜寻事例:古代武打片顺风耳爬在地上可以听出远处的敌方部队的距离。四、结论:声音的传播需要介质,真空不能传声。声音可以通过固体、液体,气体来传播,那么他们传播的是否一样快?学生阅读页课本记住:15℃的空气中声速为340米/秒 思考、猜想设计并实验验证 分析归纳总结,得出结论联系生活学生回答 思考、猜想 搜寻事例验证结论合作交流 学生思考 讨论 实验验证阅读搜索信息,获得知识。 培养学生通过现象探究本质的能力。让学生初步验证了自己的想法,使做实验热情更高了,兴趣更浓了。体验学习成功的喜悦.体现了物理与社会、生活、技术的联系。培养学生的协作精神和分析能力。让学生在实践中学习,不断地激发学生的学习积极性与主动性,既培养学生的学习兴趣,又培养学生思维能力、想象力和创新精神,使每个学生都能得到充分的发展。

课堂小结 学生总结本节课的知识与收获教师评价学生的总结

作业 课后练习

板书设计 §1.1 声音的产生与传播1、声音的产生:物体的振动产生声音2、声音的传播:声音的传播需要介质,真空不能传声。3、声速:15℃的空气中声速为340米/秒

课后反思 通过本课教学引导学生探究“声音是怎样传播的?”我们设计了“用鼓的振动验证、 人说话声带振动、敲桌子啊桌子振动”三个活动。目的是让学生先认识声音能在木头、水、空气中传播,再理解声音是通过什么媒介传到我们耳朵里的。活动1引导学生认识声音是通过木头传到我们耳朵里的。活动引导学生认识声音是通过水、空气等媒介传到我们耳朵里的。两个活动培养了学生的观察能力和实验能力。本课教学,我把研究气体、固体、液体传声设计成了综合的实验活动,体现了教材的综合性、内容的多元性、材料的多样性以及方法的多样性,给了学生足够的空间和时间进行活动,尊重了学生并发挥了学生的自主性。本节课注意了老师指导是辅助,学生是主角。能让学生大胆作出想象,还留给学生充分的实验时间,让学生动脑动手去做。学生利用讨论的方式进行学习,课堂气氛活跃,使学生的自主学习得到淋漓尽致的发挥。另外,还结合实际进行教学,大大提高了学生的学习兴趣,但本课自感遗憾的是,实验过程中个别学生一些细节的处理上不够到位,造成实验效果不理想,在以后的实验、动手操作方面加强这方面的训练。对学生了解不够,师生缺乏互动。教学中要求注重学生的全面发展,不仅仅满足于教给学生知识和结论,更要注重学生的情感态度、价值观,关注学生的全面成长。新课标渗透了STS(科学、技术、社会),体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”。

在今后的课堂教学中要注意对基础知识讲解透彻、分析细腻;准确把握重点、难点,避免课堂教学中,重点知识不突出,误将“难点”当“重点”讲的现象,避免重点、难点错位、失衡导致教学效率和学生学习效率下降的现象。力求多种教学模式并用,教学方式形式多样,恰当运用现代化的教学手段,提高教学效率。运用小组合作、自主学习等有效的学习形式。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活