第19课 北魏政治和北方民族大交融 (29ppt)

文档属性

| 名称 | 第19课 北魏政治和北方民族大交融 (29ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-11-02 08:59:15 | ||

图片预览

文档简介

第19课

北魏政治和北方民族大交融

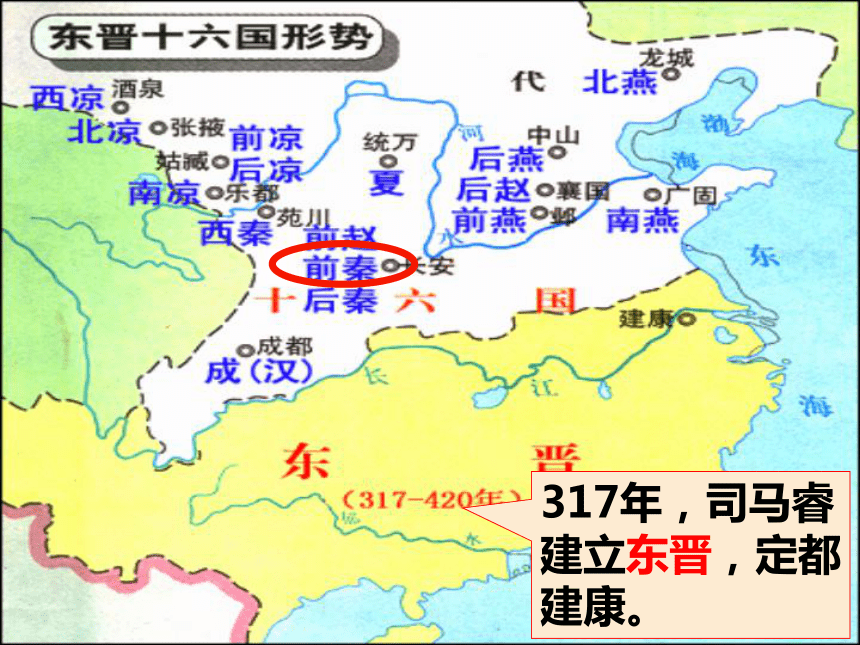

317年,司马睿建立东晋,定都建康。

淝水之战

前秦统一北方

前秦是哪个民族建立的?

谁领导前秦走向富强,并统一了北方?

氐族

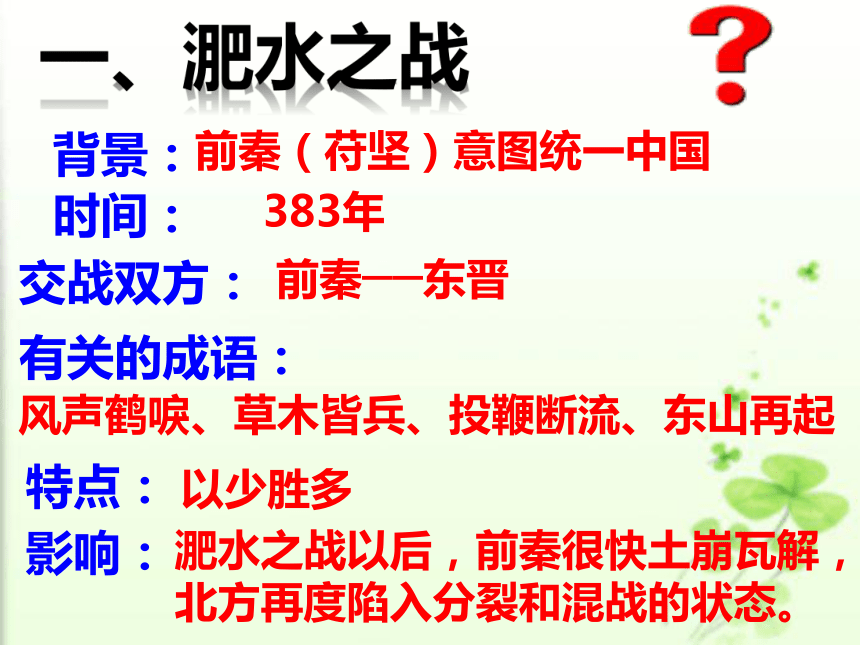

一、淝水之战

淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

383年

前秦──东晋

风声鹤唳、草木皆兵、投鞭断流、东山再起

以少胜多

时间:

交战双方:

有关的成语:

特点:

影响:

背景:

前秦(苻坚)意图统一中国

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战

想一想

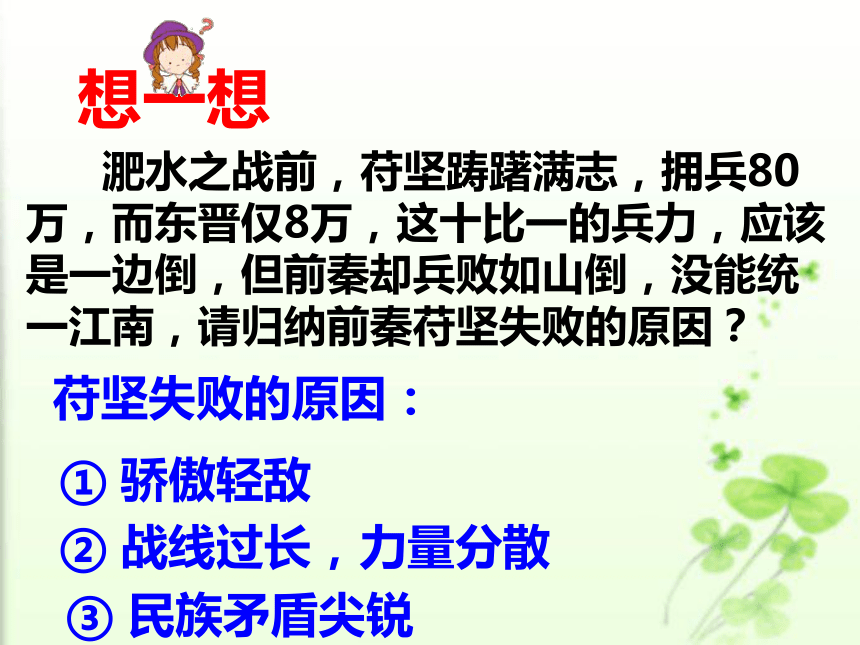

淝水之战前,苻坚踌躇满志,拥兵80万,而东晋仅8万,这十比一的兵力,应该是一边倒,但前秦却兵败如山倒,没能统一江南,请归纳前秦苻坚失败的原因?

苻坚失败的原因:

① 骄傲轻敌

② 战线过长,力量分散

③ 民族矛盾尖锐

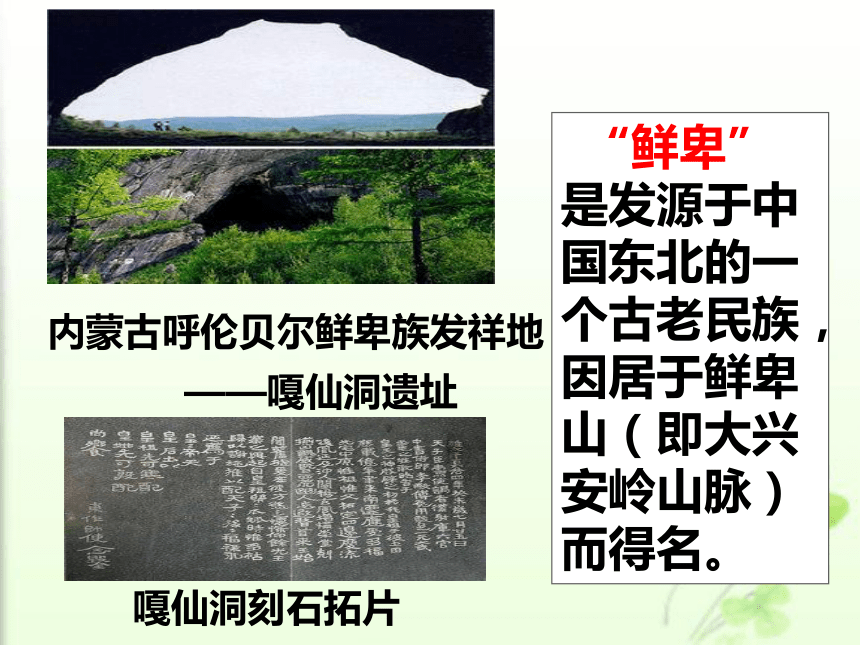

“鲜卑”是发源于中国东北的一个古老民族,因居于鲜卑山(即大兴安岭山脉)而得名。

内蒙古呼伦贝尔鲜卑族发祥地

——嘎仙洞遗址

嘎仙洞刻石拓片

1、北魏的建立:

4世纪后期

439年

平城(今山西大同)

鲜卑族

2、北魏统一北方:

(1)494年,迁都洛阳

4、改革内容

为了巩固统治,学习汉族的先进文化

3、改革原因:

平城

洛阳

北魏

迁都洛阳

1.平城地理位置偏北,交通不便。

2.平城鲜卑族保守势力强,不利于改革。

3.洛阳是中原地区的政治、经济文化中心。

(1)494年,迁都洛阳

4、改革内容

(2)汉化政策

为了巩固统治,学习汉族的先进文化

3、改革原因:

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝

廷,若有违者,免所居官。——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。 ——《资治通鉴》

——使用汉语

——穿汉服

北魏供养人服饰

《孝文帝出行图》。画面中所有的人都是峨冠博带,宽衣大袖,反映了孝文帝汉化改革以后北魏的衣冠制度。

——改汉姓

元

长孙

穆

陆

贺

刘

穿汉族服装

的鲜卑贵族

鲜卑姓 汉 姓

拓跋

拔拔

丘穆陵

步六孤

贺赖

独孤

——联汉姻

鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;

讲汉语

穿汉服

改汉姓

通汉婚

5、作用:

促进民族交融,增强北魏的实力。

6、促进民族交融的途径:

改革、战争、和亲、迁徙等

三、北方地区的民族交融

1. 民族交融的表现:

(1)生活方式:

内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,

开始过着定居的生活。

(2)生产方式:

向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来

从事畜牧业生产转变为从事农业生产。

三、北方地区的民族交融

1. 民族交融的表现:

(3)政治制度:

沿袭中原地区原有的统治方式,

实行君主专制制度。

(4)文化交流:

汉语更成为北方主要的通用语言。西北民

族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。

三、北方地区的民族交融

1. 民族交融的表现:

(5)民族心理:

以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族

之间的隔阂与偏见逐渐减少。

2.民族关系的特点:

民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。

三、北方地区的民族交融

3. 民族交融的作用:

① 为中华民族的发展注入了新的活力。

② 进一步丰富了中华民族的物质文化和

精神文化。

③ 并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

淝水之战

交往中的冲突

交流中的融合

孝文帝改革

交融中的发展

1.东汉、魏晋时期,我国北部和西部少数民族不断内迁。其中建立前秦政权的是( )

A. 羌族?? B. 匈奴

C. 氐族?? D. 羯族

C

2.淝水之战的交战双方分别是( )

A.东晋——前秦

B.西晋——东晋

C.前秦——西晋

D.前秦——北魏

A

3.许多的成语故事都有它的历史渊源。下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是( )

①破釜沉舟 ② 四面楚歌

③草木皆兵 ④ 风声鹤唳

A.①③ B.②③

C.①④ D.③④

D

4.移风易俗是北魏孝文帝改革的特点,下列措施符合这一特点的是( )

①采用汉姓 ②穿汉服

③学习少数民族语言

④同汉人通婚

A. ①②③ B. ②③④

C. ①②④ D. ①③④

C

5. 关于北魏孝文帝改革的影响,表述正确的是( )

A.实现黄河流域的统一 B.为统一全国作好准备 C.抑制佛教发展 D.促进民族融合

D

北魏政治和北方民族大交融

317年,司马睿建立东晋,定都建康。

淝水之战

前秦统一北方

前秦是哪个民族建立的?

谁领导前秦走向富强,并统一了北方?

氐族

一、淝水之战

淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

383年

前秦──东晋

风声鹤唳、草木皆兵、投鞭断流、东山再起

以少胜多

时间:

交战双方:

有关的成语:

特点:

影响:

背景:

前秦(苻坚)意图统一中国

淝水之战同在此以前历史上哪几次战争相似?

巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战

想一想

淝水之战前,苻坚踌躇满志,拥兵80万,而东晋仅8万,这十比一的兵力,应该是一边倒,但前秦却兵败如山倒,没能统一江南,请归纳前秦苻坚失败的原因?

苻坚失败的原因:

① 骄傲轻敌

② 战线过长,力量分散

③ 民族矛盾尖锐

“鲜卑”是发源于中国东北的一个古老民族,因居于鲜卑山(即大兴安岭山脉)而得名。

内蒙古呼伦贝尔鲜卑族发祥地

——嘎仙洞遗址

嘎仙洞刻石拓片

1、北魏的建立:

4世纪后期

439年

平城(今山西大同)

鲜卑族

2、北魏统一北方:

(1)494年,迁都洛阳

4、改革内容

为了巩固统治,学习汉族的先进文化

3、改革原因:

平城

洛阳

北魏

迁都洛阳

1.平城地理位置偏北,交通不便。

2.平城鲜卑族保守势力强,不利于改革。

3.洛阳是中原地区的政治、经济文化中心。

(1)494年,迁都洛阳

4、改革内容

(2)汉化政策

为了巩固统治,学习汉族的先进文化

3、改革原因:

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝

廷,若有违者,免所居官。——《魏书》

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。 ——《资治通鉴》

——使用汉语

——穿汉服

北魏供养人服饰

《孝文帝出行图》。画面中所有的人都是峨冠博带,宽衣大袖,反映了孝文帝汉化改革以后北魏的衣冠制度。

——改汉姓

元

长孙

穆

陆

贺

刘

穿汉族服装

的鲜卑贵族

鲜卑姓 汉 姓

拓跋

拔拔

丘穆陵

步六孤

贺赖

独孤

——联汉姻

鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻;

讲汉语

穿汉服

改汉姓

通汉婚

5、作用:

促进民族交融,增强北魏的实力。

6、促进民族交融的途径:

改革、战争、和亲、迁徙等

三、北方地区的民族交融

1. 民族交融的表现:

(1)生活方式:

内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,

开始过着定居的生活。

(2)生产方式:

向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来

从事畜牧业生产转变为从事农业生产。

三、北方地区的民族交融

1. 民族交融的表现:

(3)政治制度:

沿袭中原地区原有的统治方式,

实行君主专制制度。

(4)文化交流:

汉语更成为北方主要的通用语言。西北民

族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。

三、北方地区的民族交融

1. 民族交融的表现:

(5)民族心理:

以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族

之间的隔阂与偏见逐渐减少。

2.民族关系的特点:

民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓。

三、北方地区的民族交融

3. 民族交融的作用:

① 为中华民族的发展注入了新的活力。

② 进一步丰富了中华民族的物质文化和

精神文化。

③ 并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

淝水之战

交往中的冲突

交流中的融合

孝文帝改革

交融中的发展

1.东汉、魏晋时期,我国北部和西部少数民族不断内迁。其中建立前秦政权的是( )

A. 羌族?? B. 匈奴

C. 氐族?? D. 羯族

C

2.淝水之战的交战双方分别是( )

A.东晋——前秦

B.西晋——东晋

C.前秦——西晋

D.前秦——北魏

A

3.许多的成语故事都有它的历史渊源。下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是( )

①破釜沉舟 ② 四面楚歌

③草木皆兵 ④ 风声鹤唳

A.①③ B.②③

C.①④ D.③④

D

4.移风易俗是北魏孝文帝改革的特点,下列措施符合这一特点的是( )

①采用汉姓 ②穿汉服

③学习少数民族语言

④同汉人通婚

A. ①②③ B. ②③④

C. ①②④ D. ①③④

C

5. 关于北魏孝文帝改革的影响,表述正确的是( )

A.实现黄河流域的统一 B.为统一全国作好准备 C.抑制佛教发展 D.促进民族融合

D

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史