教科版 八年级物理 第九章 压强 全章教案9节

文档属性

| 名称 | 教科版 八年级物理 第九章 压强 全章教案9节 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2011-03-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

课题 第九章 压强

9.1压强(1)

教学目标:

1.知识与技能

(1)知道与压力作用的效果有关的因素。

(2)通过实验理解压强。

(3)能用压强公式进行简单的计算。

(4)知道增大和减小压强的方法

2.过程与方法

(1)通过探究压力的作用效果跟什么因素有关,学习控制变量法,经历实验探究过程。

(2)经历压强概念的建立过程。

(3)了解压强存在广泛性,知道改变压强大小的方法。

3.情感态度与价值观

(1)通过探究压力的作用效果跟什么因素有关,认识科学方法的重要性。

(2)感悟科学史人类创造发明的基础,激发学生的学习热情。

教学重点:

经历压强概念的建立过程是本节的重点。

教学难点:

理解压强是本节的难点。比值定义法定义压强。

教学器材:

一头削尖的铅笔、酒瓶、海绵、橡皮泥、沙盘、细沙、体重计、方格纸等

教学互动设计:

1、创设情景,导入新课

力的作用效果改变物体的形状或改变物体的运动状态。

阅读P38课文图9—1—1滑雪板。

交流讨论:想想你在厚厚的积雪中行走,你会陷到雪里。但是,如果穿上一幅滑雪板,尽管你受到的重力没变,却不会陷入下去。为什么穿上滑雪板后果不同呢?

投影 观察:利用多媒体展示几幅图片

二、新课讲授,师生互动

(一)认识压力:垂直作用在物体表面的力。——弹力

演示小实验:

向下按海绵;将钢尺一端搭在讲桌上,另一端悬空,向下压悬空部分,让学生观察形变,描述力的方向。

学生观察现象,初步理解压力的概念。

总结:例子中的物体都受到了压力。压力是垂直作用在物体表面上的力。

(二)认识压强:

猜想1:小聪陷到雪中,是因为她受到的重力大于雪所承受的压力?

猜想2:当地的小朋友能在雪上行走,可能是滑雪板把压力分散到更大的面积上,减弱了压力的作用……

(三)实验探究:压力的作用效果

做一做:

(1)将两手食指用力的挤压你的两腮,

感受腮所受到的压力。

(2)分别用两个指头抵住铅笔尖和笔尾,

感受压力作用效果的不同。

猜 想:

猜想1:压力的作用效果可能跟_________ 有关;

猜想2:压力的作用效果可能跟___________ 有关;

因为压力作用效果可能与多个因素有关,因此在探究过程中要使用:——“控制变量法”

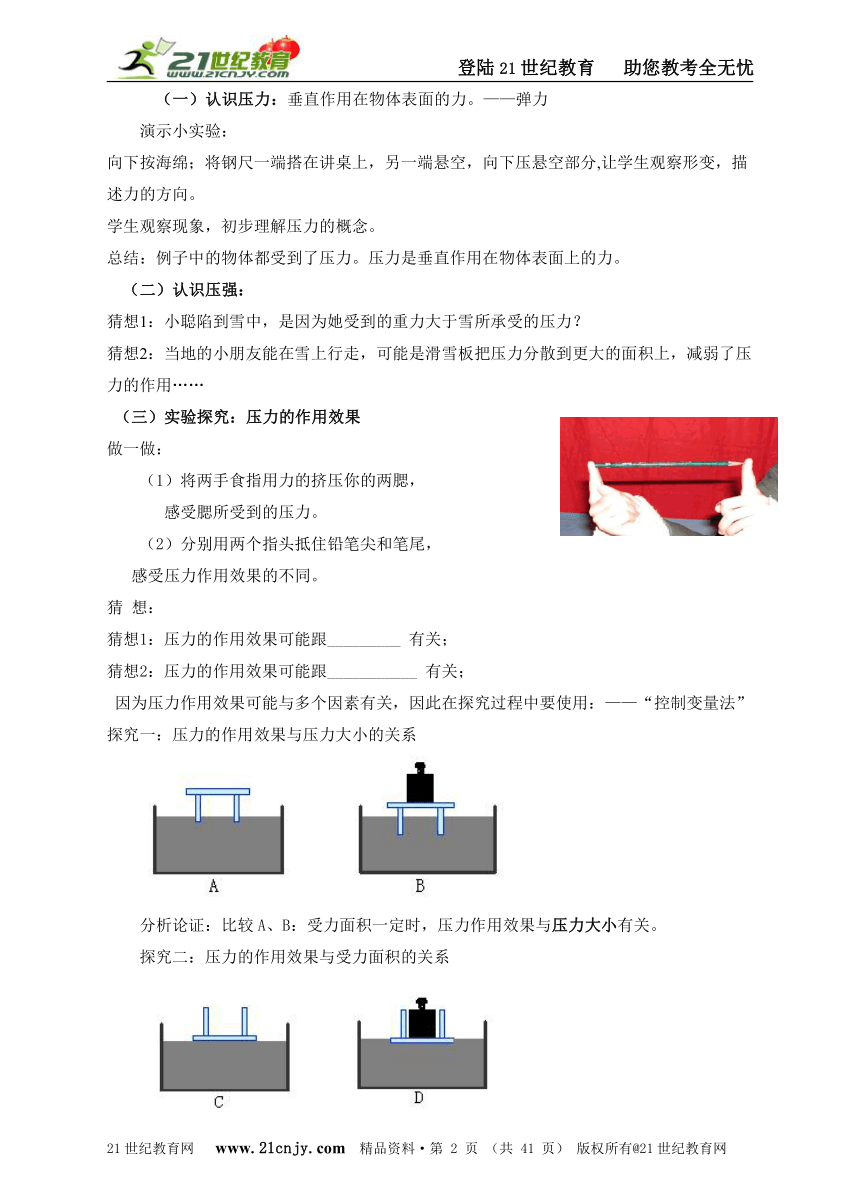

探究一:压力的作用效果与压力大小的关系

分析论证:比较A、B:受力面积一定时,压力作用效果与压力大小有关。

探究二:压力的作用效果与受力面积的关系

分析论证:比较A、C或B、D:压力一定时,压力作用效果与受力面积有关。

结论:压力作用效果不仅跟压力的大小有关系,还跟受力面积大小有关系。

也可用教材p38图9—1—2装置完成实验探究

1.探究主题的引入

带领学生做图9-1-3的小实验,让学生描述手指的感觉。

学生回答:摁住笔尖的手指比较疼。

教师提出问题:

压力的作用效果可能与哪些因素有关?

针对教师的设问积极猜想:可能与施加的压力有关;与接触物体的大小、形状有关等等。

抓住学生猜想中含有科学成分的部分,给予引导,逐步逼近主题。

2.探究实验

演示实验:

将酒瓶放在一块厚海绵上,要求学生观察海绵的变化,并简单回答产生变化的原因。

学生观察演示实验回答:

海绵被压得凹下去了。这是酒瓶给它的压力的作用效果。

边做实验边提问:

(1)改变酒瓶的质量,海绵有变化吗?怎么变?(往瓶中加沙)

学生猜测:

(1)改变酒瓶质量,作用效果会发生变化;

(2)质量一定的酒瓶,改变它的放置方式会有什么现象?说明了什么(原来竖放的酒瓶横放。横放时稍微转动一下,观察海绵的变化;再把瓶子口朝下竖放)?

(2)改变酒瓶的放置方式,海绵形变可能会变;

(3)除了海绵,我们还能用什么来显现压力的作用效果?

(3)用沙盘或者橡皮泥也能达到目的。而且在拿走瓶子后,橡皮泥和沙盘还能保留作用效果。

指导各小组选择合适的材料,自行探究上述问题,记录实验步骤、现象,写出小组书面结论。

各小组选择不同的形变显示材料(海绵、沙盘、橡皮泥)实验,改变相关变量观察记录形变结果。

经讨论各组得出结论。

(四)怎样表示压力的作用效果呢?

建立压强概念

比较各小组结论,选出有代表性的进行总结、提升:

压力的作用效果与压力的大小和受力面积都有关。

压力的作用效果与压力大小成正比,与接触面积成反比;

比较压力的作用效果,可以控制成反比的量——接触面积的大小,只比较同样面积上压力的大小。即比较单位面积上所受的压力。

在教师的总结提升下明确:

影响压力作用效果的主要因素;

压力作用效果与各个因素的基本关系;

比较压力的作用效果要同时考虑压力和接触面积两个因素,可以控制一个,比较另一个。这是“控制变量法”

给出压强的概念:物体单位面积上受到的压力叫压强。

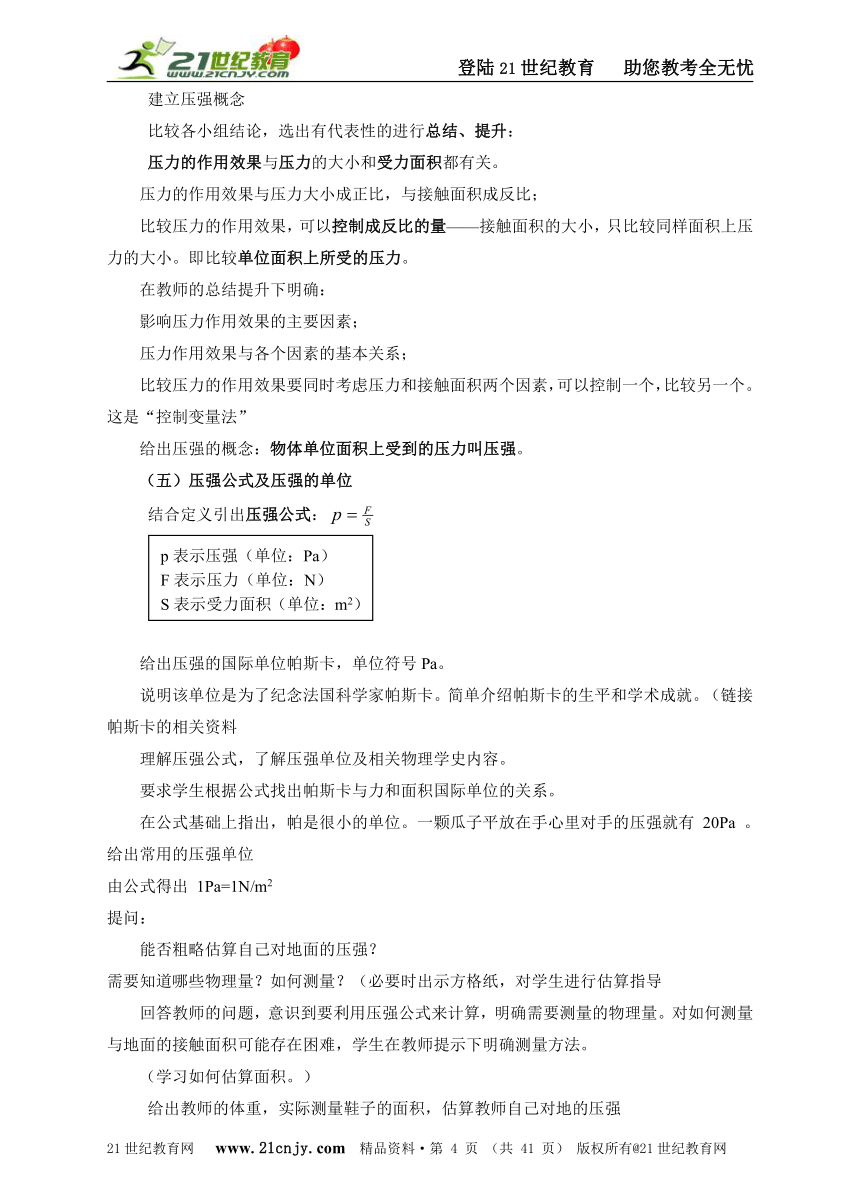

(五)压强公式及压强的单位

结合定义引出压强公式:

给出压强的国际单位帕斯卡,单位符号Pa。

说明该单位是为了纪念法国科学家帕斯卡。简单介绍帕斯卡的生平和学术成就。(链接帕斯卡的相关资料

理解压强公式,了解压强单位及相关物理学史内容。

要求学生根据公式找出帕斯卡与力和面积国际单位的关系。

在公式基础上指出,帕是很小的单位。一颗瓜子平放在手心里对手的压强就有 20Pa 。给出常用的压强单位

由公式得出 1Pa=1N/m2

提问:

能否粗略估算自己对地面的压强?

需要知道哪些物理量?如何测量?(必要时出示方格纸,对学生进行估算指导

回答教师的问题,意识到要利用压强公式来计算,明确需要测量的物理量。对如何测量与地面的接触面积可能存在困难,学生在教师提示下明确测量方法。

(学习如何估算面积。)

给出教师的体重,实际测量鞋子的面积,估算教师自己对地的压强

在教师带领下,初步估算受力面积,推出教师对地的压强

发放方格纸,要求学生估算自己对地的压强。

兴致高涨,实际估算自己对地的压强。

(六)、讲解课文P39例题。

解:地面受到的压力

F=G=mg=50kg×9.8N/kg=490N,

地面的受力面积

S=2×175cm2=3.5×10-2m2,

所以人对地面的压强

p=

物理意义是:1 m2的受力面积上受到的压力是1.4×104N。

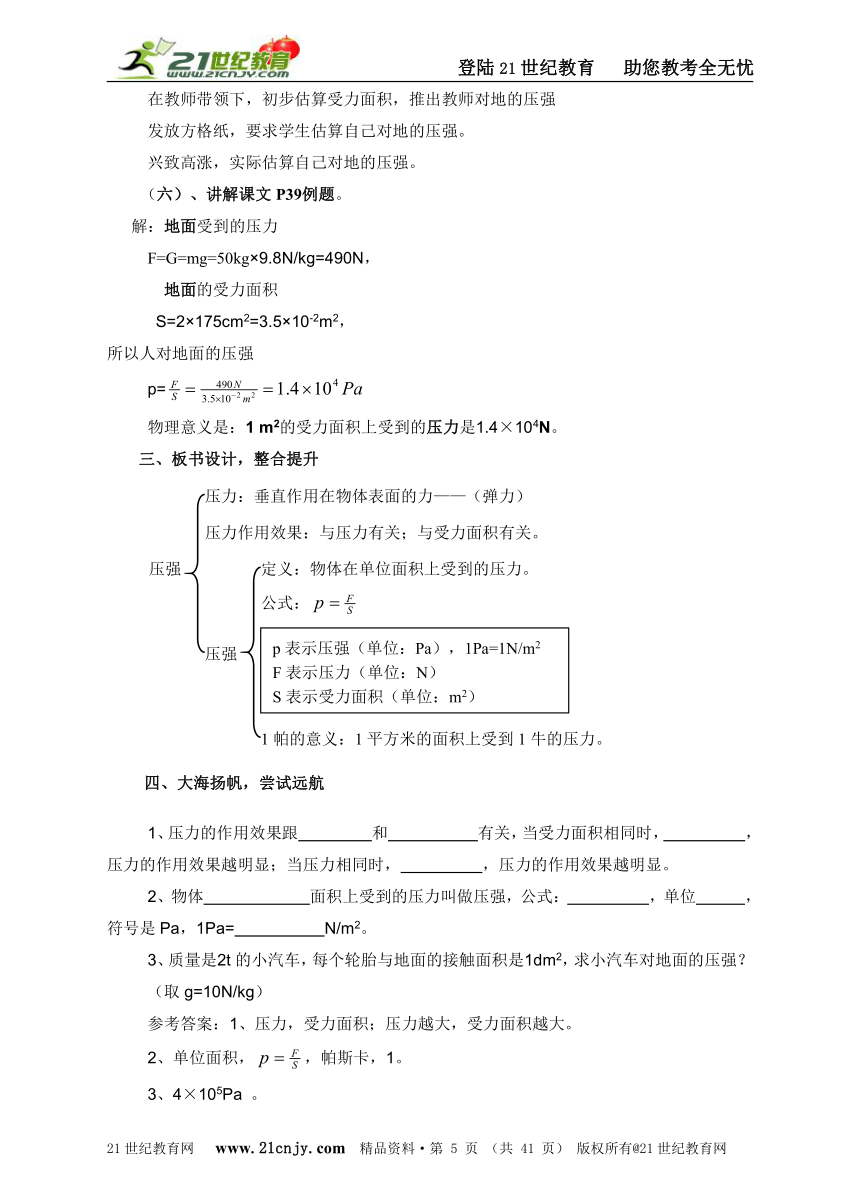

三、板书设计,整合提升

四、大海扬帆,尝试远航

1、压力的作用效果跟 和 有关,当受力面积相同时, ,压力的作用效果越明显;当压力相同时, ,压力的作用效果越明显。

2、物体 面积上受到的压力叫做压强,公式: ,单位 ,符号是Pa,1Pa= N/m2。

3、质量是2t的小汽车,每个轮胎与地面的接触面积是1dm2,求小汽车对地面的压强?

(取g=10N/kg)

参考答案:1、压力,受力面积;压力越大,受力面积越大。

2、单位面积,,帕斯卡,1。

3、4×105Pa 。

五、作业:P42T2

教学反思:

压力的作用使物体受到一定程度的挤压,但挤压的程度要靠被压物体的形变程度去反映。通过实验,对比压力作用效果。这个实验器材的获取比较容易,也便于学生操作,一定要设法让学生去做,让学生对压力产生的作用效果既与压力大小有关,又与受力面积的大小有关的结论留下深刻的印象,感到要比较压力作用的效果,却有引入新的物理量的必要,为引入压强的概念做好准备。

课题:9.1压强(2)

教学目标:

1.知识与技能

(1)知道与压力作用的效果有关的因素。

(2)通过实验理解压强。

(3)能用压强公式进行简单的计算。

(4)知道增大和减小压强的方法

2.过程与方法

(1)通过探究压力的作用效果跟什么因素有关,学习控制变量法,经历实验探究过程。

(2)经历压强概念的建立过程。

(3)了解压强存在广泛性,知道改变压强大小的方法。

3.情感态度与价值观

(1)通过探究压力的作用效果跟什么因素有关,认识科学方法的重要性。

(2)感悟科学史人类创造发明的基础,激发学生的学习热情。

教学重点:

经历压强概念的建立过程是本节的重点。

教学难点:

理解压强是本节的难点。比值定义法定义压强。

教学器材: 增大减小压强视屏、图片、液体压强演示器

教学过程

一、复习反馈

1、压力的作用效果与哪些因素有关?

2、描述压力的主要效果用什么物理量?

3、什么叫压强?怎样用公式表示压强?压强的单位是什么?

4、质量是50千克的李明同学,每只脚与地面的接触面积为200平方厘米,求行走时对地面的压强?(取g=10N/kg)

二、导学阶段

(一)流体的压强

液体和气体有很强的流动性,称为流体。流体不仅

对与之接触的物体施加压强,在流体的内部也存在压强。

(a)容器中的水受重力作用,会相互挤压,对容器也产生挤压,所以,不仅水的内部存在压强,对容器壁和底部也有压强。

(b)气球内的气体分子之间相互碰撞,使气体内部存在压强。此外,气体分子对气球壁产生压强。

(二)控制压强的大小

1、任何物体能够承受的压强都有一定的限度,超过这个限度,物体会压坏。生产和生活中,有时需要增大压强,有时减小压强。

我们能通过改变哪些物理量来改变压强?通常是改变哪些量?

对照上图 分析它们各自是需要增大压强还是减小压强?主要是通过改变什么量来实现的?你还能举出哪些生活中控制压强的例子?

2、方法:压力一定时,减小受力面积增大压强;压力一定时,增大受力面积减小压强。

结合图示分析书中事例。明确增大压强要减小受力面积;反之要增大受力面积。

结合学生提出的例子,教师再提出一些实例(如订书机),一起分析分别是通过改变哪些量来实现目的的。

3、交流与讨论:冰面救人

压力一定,增大受力面积,减小压强。铺木板或横卧匍匐前进。

4、压强是一个非常有用的概念。有许多现象,仅仅考虑力的大小是不够的,还需考虑受力面积才有意义。

举出生活中控制压强的例子。如:菜刀、图钉、滑雪板等等。和教师一起逐一分析。

三、课堂小结

(1)压强的计算公式和单位。

(2)流体的压强:对流体内部和与它接触的物体都有压强。

(3)增大或减小压强的方法。

四、板书设计

五、达标练习

1、P42T1提示:可考虑B组两块砖叠着放或共同着地两种情况。

2、8×104Pa。

3、10N。

4、订书钉钉扣的面积小,因此施加于订书钉上的压力可以产生巨大的压强,因而可以穿透多页纸,实现装订。

5、如在轮子处垫上木板等。

六、作业 :P42T2 、T3

教学反思

压强概念是本节的教学重点,也是后续学习的基础和主线,同时又是前面力学知识的延续。本节课的设计,突出压强概念的建立,坚持把学生的学习过程放在首位。引导学生自己改进实验装置、层层深入,总结得出影响压力作用效果的因素和压强的概念。

本节课通过影响压力作用效果因素的探究过程,培养了学生的问题意识、设计实验、控制变量等探究能力,激发了学生探索的兴趣和创新意识。课堂中带领学生分析增大或减小压强措施。培养学生解决实际问题的能力。

课题:9.2液体的压强(1)

教学目标:

1.知识与技能

(1)知道液体对容器底和侧壁的压强;知道液体内部存在压强。

(2)通过实验,探究液体压强与哪些因素有关。

(3)知道液体压强的分布规律。

(4)能利用液体内部压强分布规律解释分析一些简单的有关问题。

2.过程与方法

(1)通过实验探究,总结液体压强分布规律,让学生初步体会实验归纳的研究方法。

(2)实验和理性思维相结合,培养学生的科学探究能力。

3.情感与价值观

通过各个环节,激发学生的求知欲,并使学生体验探究的乐趣,培养学生乐于探究物理知识的精神。

教学重点:

探究液体压强与哪些因素有关。

教学难点:

推导液体压强的计算公式。

教学器材:

侧面有开口并配有橡皮膜的容器一个、微小压强计、烧杯每组各一个、水、盐

教学过程

教学互动设计:

一、创设情景,导入新课

回忆上堂课压强的相关内容,给出流体概念:流体包括液体和气体,具有很强的流动性。

明确流体的概念、范围和特点,知道流体(特别是水等液体)的压强特点:内部处处有压强。

由于流动性,流体具有与固体不同的性质,对与之接触的物体都施加压力,而且流体内部也存在压强。

演示图 9-1-5 ( a )实验,让学生观察并讨论,橡皮膜上有什么现象,该现象说明了什么。

观察到未注入水时,橡皮模是一个平面,水漫过橡皮膜后,它向外突起,说明容器内的水对容器壁施加了压力。也施加了压强。

二、实验探究、师生互动

(一)流体的压强:流体对与之接触的物体施加压强,在流体内部也存在压强。

(二)液体压强特点

1、提出问题:液体压强有何特点?

播放一段海底景象的录像,引导学生注意,潜水员穿着笨重、奇特的潜水服。

提问:

潜水时都要穿这样的衣服吗?为什么只有潜到深海时才需要穿这种特殊的服装?

(1)潜水时不一定都穿潜水服。只有比较深的地方才需要穿,而且到不同深度的海域要穿的潜水服不同。

(2)穿潜水服是为了保护潜水员,海水会对人体施加压力;很深的地方压力(压强)很大。

引出深海潜水器使用特种钢板的例子,结合流体压强特点提问:

潜水器使用特种钢板的原因是什么?

(1)深海潜水器用特殊钢材的原因应该和潜水服一样。

(2)水属于流体,水的内部应该存在压强。

2、猜想与假设

让我们猜一猜,水这样的流体内部压强满足什么规律?

总结学生可能的猜想:

压强随水深的增加而增大。

液体内部不仅存在压强,而且越深的地方压强越大。

在像海底那样的地方,压强是非常大的。

告诉学生可以借助工具探测液体内部压强。

3、进行实验

(1)实验仪器介绍:出示微小压强计,讲解它的构造并演示使用方法。

在微小压强计原理基础上,引导学生观察、使用图 9-2-4 的简易液体压强计。仔细观察教师的演示,理解仪器的构造和使用方法。

能够理解压强计的原理,部分同学开始利用简易压强计探测水中压强。

左右液柱差,大压强大。

提问:对于液体压强,你有哪些猜想?比如:压强的大小、方向,压强与液体深度的关系等等。

(2)设计探究实验:压强可能与多个因素有关,采用“控制变量法”进行探究。

提问:能否利用手边工具验证你的猜想?

你打算怎样验证你的猜想?能否按步骤详细地写下你的方案?

(3)演示实验验证部分猜想

积极思考,可能提出的猜想:

(1)液体内各处有压强,但只在竖直方向上存在压强;

(2)液体内部各处存在压强,一个点上,各个方向都有压强,大小可能不相等;

(3)液体内部各处存在压强,一个点上各个方向都有压强,大小相等;

(4)液体内部压强的大小随深度增加而加大;

(5)液体内部不是各处有压强,比如 , 紧贴液面下的区域压强可能为零;等等。

收集部分学生的猜想,选出与压强方向有关的猜想进行总结。

利用微小压强计演示探究在一点上液体压强的特点。

4、分析与论证:液体压强规律:

(1)液体内部各个方向上都有压强。

(2)在液体的同一深度,各个方向的压强大小相等。

(3)液体内部的压强,随深度的增加而增大。

(4)液体的压强还跟液体的密度有关。

三、板书设计

四、达标练习

1、研究液体内部压强规律的仪器叫 ,可以根据该仪器中U型玻璃管两端中液面

的大小,研究液体内部压强的大小。

2潜水艇潜入水中越深,所受水的压强 ,水对潜水艇的压力 ,所以潜水艇潜水的深度 (填“有”或“没有”)一定的限度。

3、由于长江上游植被受到破坏,造成水土流失,使得长江中的泥沙含量增加,这就相当于液体的密度 ,因此在同等深度的情况下,长江水对堤坝的 增加,从而使堤坝受到的破坏的可能性增加。

4、液体的压强与哪些因素有关?下面的几种说法中正确的是( )

A、与液体的密度和体积有关

B、与液体的密度和深度有关

A、与液体的多少有关

A、与液体的密度和容器的形状有关

五、作业:P47T1、T2

教学反思

本节是液体压强规律的定性探究课,为压强定量公式的学习奠定基础。

由于内容并不复杂,思路相对简明清晰,本节内容比较适合开展探究教学。

本节课的设计主要采用学生实验探究的教学方式,以小组为基本单位,让学生经历比较完整的猜想、方案设计到实验实施、结论分析、交流总结的探究过程,是一次较好的探究教学的尝试。教学过程中要注意调节好课堂气氛,兼顾对集体与个人的指导。尽量保证所有学生都能最大程度地参与到课堂探究中来。

课题:9.2液体的压强(2)

教学目标:

1、 知识与技能

(1) 知道液体内部压强公式,能用该公式简单说明一些物理现象;

(2) 通过观察简易压强计的实验,培养学生的观察能力和分析推理能力;

(3) 能用液体压强公式解释帕斯卡实验,培养学生用理论解释实验现象的能力。

2. 过程与方法

通过橡皮膜玻璃管液柱平衡实验,引导学生初步学习替代的思想,了解它是物理学中常用的思维方法之一。

3. 情感态度和价值观

(1)通过对液体内部压强公式的推导,让学生认识到物理学逻辑性强、科学严密的特点;(2)斯卡实验的学习,激发学习物理的兴趣。

教学重点:

用液体压强公式解决相关问题。

教学难点:

推导液体压强的计算公式。

教学器材:大烧杯、一端带橡皮膜的玻璃管、气球、较长的输液软管、漏斗、铁架台等

教学过程

教学互动设计:

一、创设情景,导入新课

液体内部向各个方向都有压强,在同一深度,向各个方向的压强大小相等;液体的压强随深度的增加而增大。液体的压强还跟液体的密度有关。怎样计算液体的压强呢?

二、实验探究、师生互动

(一)、液体压强的大小

1.提出问题设计方案

演示简易压强计的实验,引导学生回忆上堂课实验得出的结论。

回忆并回答液体压强的特点。

强调:得到的这个规律是定性的,我们能不能具体测出液体内部一点上的压强是多大呢?同学们有没有什么方案?

对于定量测量,开始时,学生可能缺乏思路,在教师提醒下大胆猜想,慢慢接近主题:

提出方案环节衔接不上时,教师适当分解问题,如:

(1) 橡皮膜凹进玻璃管中受到哪些力?

引导分析

①橡皮膜受到液体给它向上的压力被压进玻璃管中去。

②能否从受力平衡入手来测量液体给橡皮膜的压力?

③可以给膜施加一个向下的力与压力平衡。测量这个力的大小就能得到液体压力的大小。

(2)压强怎么计算?

压强=压力 / 膜的受力面积;往管内加一定的水或沙,它们的重力等于压力。

要求学生写下自己的实验方案。

根据自己对问题的综合思考形成设计方案,写在设计卡片上。

请学生报告自己的实验方案或对各个问题的回答。教师进行适当点评和改进

交流讨论实验方案,基本形成合理的定量推理思路。

根据各小组实验情况,提示:

(1)橡皮膜凹凸程度满足什么规律?说明了什么?

(2)怎么能使橡皮膜恢复平衡状态?

(3)加水使橡皮膜平衡后,改变玻璃管的位置有什么现象出现?

(4)恰好平衡时,管内外的水面有什么关系?你能从中总结出什么规律吗?

要求学生记录实验现象,填写验证卡。

小组讨论排除一些猜想,可能形成初步的小组验证思路。

组织各小组讨论得到小组结论。要求组内推举一位同学准备向全班汇报。

全班总结交流实验结论。

观察教师演示实验,总结结论。明确液体内部一点上压强的规律。

各小组就探究方案展开讨论,知道利用简易压强计进行探究。

小组展开实验,记录下相关现象。

部分小组已经开始尝试平衡橡皮膜的实验。

总结实验现象,得出结论,填写验证卡。

在教师的提示下,各小组进一步探究,总结规律。

小组内交流讨论,形成统一结论。并挑选出一名同学代表全组发言。

汇总后,全班学生在教师带领下针对实验结论展开讨论,总结得出液体压强规律。

各小组代表向全班汇报该组的实验结论。

指出,帕斯卡在 1648 年就得到了液体产生的压强与深度成正比的结论。

2. 挑选方案,推导公式

画出烧杯、玻璃管的结构图,带领学生对橡皮膜进行受力分析,画出受力图,

分析 F 水柱 = G 水柱 = ρ 水 gh 水柱 S。

由受力分析得: P = F 水柱 / S = ρ 水 gh 水柱 。

能正确分析橡皮膜的受力,推导出液体压强公式。

进行演示实验,提醒学生注意观察平衡时管内水面与烧杯水面的关系。

注意到最终管内水柱与液面相平。

提示:加入水时,水柱的高度就等于膜

到液面的距离,即对应位置的深度。

这也和我们以前得到的结论“越深的地方,

压强越大”是一致的。

最终明确公式中常用的 h 即为液体该处的深度。

3.推广结论:

指出推广公式的物理意义,适合于任何密度均匀的液体。

结合公式,分析影响液体压强的几个因素。

知道影响液体压强的因素有:液体密度、该处深度和常数g 。

推广得出:液体内深度为 h 处的压强为: P= ρgh

注意:公式中的 h 是液体的深度,

该公式适合于任何密度均匀的液体。

(二)、帕斯卡实验

一定量的水改变深度将会得到不同的压强值。帕斯卡实验刚好验证了这个结论。

演示以下实验:

用输液软管连接漏斗和灌有一定量水的气球。把连接气球的一端固定在铁架台上,漏斗置于较低位置时加水。让学生观察现象。气球变大变薄,但没有破(将破未破)。问学生:改变漏斗位置会发生什么?

观察现象,关注实验现象及结论。

缓慢提高漏斗,达到一定高度时,气球破裂(课前注意反复试验,把握好灌水量,不要在提高漏斗时再加水)。针对教师问题积极猜想:

(1)提高漏斗,不会有变化;

(2)提高漏斗,气球会破。

提问:气球怎么破的?是什么使它破的?

听取学生的解释,适当总结。

一些同学能够根据压强公式解释现象。

影响液体压强的因素:液体密度、液体的深度。

(三)讨论与交流:谁的压强大

在同种液体中,深度越大,压强越大。

(四)讲解P46例题。

三、板书设计

四、达标练习

1、如图,在两个完全相同的杯子中装

有深度为0.1米相同的水和煤油,求水

和煤油对杯底的压强?(已知煤油的密度为

0.8×103kg/m3,取g=10N/kg)。

2、讨论完成“发展空间”和“自我评价”的第1、2题。

参考答案:

1、1.0×103Pa; 8×102Pa。

2、发展空间:同种液体的压强随深度的增加而增大。

自我评价:T1:鱼将被压至水底。T2:深处的气泡比浅处的小。

五、作业 P47T4

教学反思

教学关键是要做好实验,充分调动学生的积极性和注意力。定量公式推导的实验已经在上节课由学生探究了一部分,教师要注意内容的衔接;帕斯卡实验要突出演示效果,激发学生思维,鼓励学生从定性解释上升到定量计算的意识。

课题:9.3连通器和液压技术

教学目标:

1.知识与技能

(1) 能在实际情况中辨认连通器,在此过程中培养学生的观察能力和概括能力;

(2)知道船闸的工作原理,能用连通器原理解释一些简单的实际问题;

(3) 了解液压技术的原理,知道一些液压技术在生产、生活中的应用;

2.过程与方法

(1)经历用“假想液片”模型推导出连通器原理的过程,使学生进一步体会建立模型是物理学的研究方法之一。

(2)通过分析日常生活中应用连通器和液压技术的事例,培养学生运用知识的能力。模型和挂图认识连通器和液压技术,

3.情感与价值观

(1)使学生体会物理与生活中生产的紧密联系,培养学生将物理知识主动运用生活生产的意识。

(2)通过连通器和液压技术的学习,进一步体会STS的理念,激发学生学习物理的兴趣。

教学重点:

连通器原理及运用。

教学难点:

经历用“液片模型”推导出连通器原理的过程。

教学器材:

自制连通器、压强在液体中传递演示仪、关于连通器原理和船闸原理的挂图

教学过程

教学互动设计:

一、创设情景,导入新课

三峡大坝横断江底,高185米,长2039.5米,激流飞瀑从100多米的高处落下,甚为壮观。巨大的落差使大坝成为世界上最大的水力发电站。三峡大坝拦腰截断了长江,为什么下游的船只还能驶到上游?它们是怎样“翻越”大坝的? 引入连通器的概念。

二、实验探究、师生互动

(一)、连通器

1、连通器:上端开口,下部连通的容器。

2、实验探究:连通器中的液体有什么特点?

(1)实验探究:连通器有什么特点:

将连通器放在桌面上,向较粗的管中注入一定量的红色水你,则水就流向其他管中,待水静止后,可观察到粗细不同,形状各异的管中的水面处于同一水平面上。(如图9-3-1所示)

将连通器倾斜一定的角度,可看出管内水平仍处于同一水平面上。

分析归纳:

要求填写下面半命题:连通器里的同一种液体不流动时,各容器中的液面将_________。

学生填写教师给出的半命题:连通器里的同一种液体不流动时,各容器中的液面相平(或等高) 。

连通器原理:连通器里的①同种液体②不流动时,各容器中的③液面是相平的。

3、利用液体压强知识解释连通器原理。

教师设问并让学生讨论:根据我们前面学过的知识,同学们能不能从理论上解释连通器的特点?

针对教师的问题,学生展开讨论。一开始,可能想不到“假想液片”模型。在教师问题的启发下 , 学生猜想逐步逼近该模型。

连通器原理的本质:液体产生的压强相等。

出示“假想液片”的挂图

对照图示,带领学生建立起假想液片的模型。

在教师讲解下,继续完善模型,能正确分析静止液体内“假想液片”的受力情况。

分析液体不流动时液片的受力。由液体压强公式P=ρgh ,可推知两边液柱的高度相等。

根据液体压强公式推导出液柱高度相等的结论。

设想连通器下部有一个小叶片AB,要使AB不动,AB左右两侧受到的压强必须大小相等,而只有两边水柱高度相等,它们对液片AB的压强才能相等。(P49图9—3-3)。

生活中的连通器:水壶的壶嘴与壶身、锅炉与外面的水位计、水塔与自来水管。

4、讨论交流:船闸是怎样工作的

船闸作为连通器的典型应用,是一个“运用小道理解决大问题”的突出事例。

回到三峡大坝,肯定大坝是利用船闸来实现通航的。

出示船由上游驶向下游过程船闸的工作原理图(与教材示意过程反向)。问:

(1)大家在图中看到船闸由哪些部分组成?

(2)其中有没有连通器?

(3)有没有同学愿意为我们讲解一下船闸的工作原理?

根据挂图分析船闸的结构,在教师问题的指导下努力结合连通器原理解释船闸的工作原理。

在学生解释的基础上稍加完善、修改,清晰、规范地给出船闸的工作原理。

在教师的总结下,完整、科学地理解船闸的工作原理。

船经过船闸从下游驶往上游的过程:

(1)打开下游阀门A,关闭上游阀门B。水从闸室流向下游,闸室水面与下游相平时,下游闸门打开,船驶入闸室。

(2)关闭下游阀门A和闸门,打开上游阀门B,水从上游流向闸室。

(3)闸室水面与上游相平时,打开上游闸门,船驶往上游。

(二)液压技术

1.压强在液体中的传递

通过分析船闸阀门的工作,指出开启和关闭阀门需要特殊的装置,实现“四两拨千斤”的效果。

学生在教师的分析和设问下,显出明显的好奇心,展开小范围的讨论。

生活中能见到很多“四两拨千斤”装置。比如修车时用的千斤顶等。

这类装置背后有什么物理规律吗?

列举可能想到的省力装置。出示图 9-3-7 实验装置,让学生观察。指出这是一种省力装置。观察实验装置。提问:这个装置是连通器吗?为什么不是?

大部分学生能够发现装置与连通器的差别(密闭性)

在教师指导下最终都认识到该仪器密闭的特点。

演示实验,先放大砝码,再放小砝码,最后两边平衡。认真观察实验现象。

让学生描述现象后讲解。注意强调两边条件的对比:面积的比例关系要和砝码质量比例对应起来。

在教师带领下,逻辑清晰地比较相关因素。推导出两边压强相等的结论。

实验探究: 观察:压强在液体中的传递。

将两个横截面积不同的注射器用胶皮管连接起来,竖直固定在铁架台上,在注射器和胶管中封闭适量的水,在两个注射器的活塞上分别放砝码,你有什么发现?

1653年,帕斯卡发现这个规律:加在密闭液体上的压强,能够大小不变地向各个方向传递。即p1=p2

演示帕斯卡球。

在此基础上,人们发明了液压技术,广泛应用于生产、生活中。

2.液压技术及应用

师生共同举出一些利用液压技术的机械。比如,千斤顶,推土机、挖掘机中用到的操作杆,汽车的液压刹车系统,机械中用的液压密封等等。

积极思考,举出生活中可能用到液压技术的装置。

以图 9-3-8 ( c )汽车液压刹车系统为例简单分析。问:

(1)图中哪部分相当于实验中的小针筒?

(2)哪部分等效于大针筒部分?

(3)系统是怎样实现制动的?

液压系统具有工作稳定、无噪声、机动灵活等特点。

三、课堂小结

(1)连通器的定义、原理。

(2)生活中常见的连通器。

(3)知道液压技术和压强在液体中传递的规律,知道一些利用液压技术的装置及工作原理。

四、板书设计

五、作业 P52 T1、T2

实践活动

收集生活、生产中液压技术的应用实例,选取一个例子与实验装置进行类比,分析工作原理。

教学反思

连通器在实际生活中应用非常广泛,教学中要注意联系实际。既能从实际例子中总结归纳,得出连通器的概念及特点,又能从概念出发进行分析、演绎,活化、深化学生对概念的理解。理解连通器原理要注意强调两点:

(1)连通器内只有一种均匀液体;(2)对液体不流动的情况成立。

利用液体压强公式解释连通器原理是教学中较抽象的环节。教师根据学生所掌握的程度选讲。

液压技术是新加入的内容,教师要做好课前准备工作,多结合实际进行教学。

本节内容联系实际的特点十分鲜明,教学前要注意收集相关实例,以便教学中结合实际讲解,激发学生联系实际思考问题的兴趣和意识。

课题:9.4大气压强(1)

教学目标:

1.知识与技能

(1) 知道大气压强的存在,知道托里拆利实验的原理、过程和结论;

(2) 了解大气压强产生的原因;

(3) 知道大气压强与高度和天气有关;

(4) 通过演示实验,培养学生的观察能力和分析能力;

(5) 通过对托里拆利实验的学习,培养学生的思维能力。

2. 过程与方法

(1) 学生进行实验探究,估测大气压的大小,体会科学探究的过程;

(2) 通过对托里拆利实验的学习,使学生理解用液体压强来研究大气压强的等效替代法。

3. 情感、态度和价值观

(1) 通过演示实验,激发学生学习的兴趣和求知欲;

(2) 运用大气压强知识解释生活和生产中的有关现象,使学生体会到物理知识与生活的密切关系,具有将物理知识用于解释日常生活现象的意识;

(3) 通过对托里拆利实验的学习,培养学生热爱科学的精神,培养学生的创新意识。

教学重点

大气压强的存在和大气压强的测定。

教学难点

理解托里拆利实验的原理。

教学器材

塑料瓶、水杯、硬纸片、杯子、气球、塑料挂钩的吸盘、长度不同的几个试管、

空可乐瓶

教学过程

教学互动设计:

一、创设情景,导入新课

做纸杯托水实验,让学生体验从生活走向物理理念。做图9-4-2生活中由大气压引起的现象。导入课题。

二、实验探究、师生互动

(一)大气压强:大气对浸在它里面的物体有压强。

教师演示实验,由实验设置疑问,引起学生的兴趣和求知欲望。

实验 ① :将硬纸片平放在平口玻璃杯口,用手按住,并倒置过来。

提出问题:放手后,会看到什么现象? 学生:纸片会掉下来。

实验 ② :将玻璃杯装满水,仍用硬纸片盖住玻璃杯口,用手按住,并倒置过来。

问:放手后,会看到什么现象?

教师放开手,硬纸片没有掉下来。

有的学生认为纸片会掉下来,有的认为不会,有的思考、犹豫,不知会有什么情况。

学生观察,脸上露出惊讶的表情。

实验 ③ :在刚盛过热水的密闭空塑料瓶上,浇上冷水,瓶子被压扁。

实验 ④ :用开水把杯子烫热,立即扣在气球上,杯子被气球吸住。

提出问题:硬纸片为什么不会掉下来呢?塑料瓶怎么会被压扁?杯子为什么会牢牢地吸在气球上呢?

学生讨论、回答:

① 硬纸片受到一个向上的力;

② 空气对塑料瓶有压力;

③ 杯子被气球粘住了。

教师用投影仪投影大气层的结构,对比液体压强产生的原因,分析大气压产生的原因:地球周围被厚厚的空气层包围着,这层空气又叫大气层。空气由于受重力作用,而且能流动,因而空气内部向各个方向都有压强。大气对浸在它里面的物体的压强,叫做大气压强,简称大气压。

学生观看图片,听教师分析大气压产生的原因。

教师:谁能解释一下我们刚做的三个实验的现象呢?

学生回答:

① 这些现象都是由大气压引起的;

② 硬纸片受到向上的大气压;

③ 瓶子被压扁,说明大气压向各个方向都有压强。

教师:生活中还有哪些现象能说明大气压的存在呢?

学生思考,可能的回答:

① 塑料挂钩被大气压压在墙上:

② 用吸管吸汽水;

③ 墨水被吸到钢笔里

二、大气压强的测定

教师投影马德堡半球实验的图片,讲解马德堡半球实验。

提出问题:这个实验说明了什么?大气压强究竟有多大?

学生回答:

① 说明了大气压强的存在;

② 大气压强很大,把两个半球紧紧压在一起。

学生纷纷猜测大气压强的大小,但是都不知道大气压究竟有多大。

教师指导学生用塑料挂钩的吸盘来模仿马德堡半球实验,感受大气的压力,估测大气压的值。

两个学生为一组进行实验,把两个吸盘对着挤压,尽量把里边的空气挤出来。然后两手用力往外拉,不容易拉开(用较大的力才能拉开)。

用测力计测出拉开吸盘时大气对吸盘的压力,测出吸盘的面积,可以估算出大气压的值。

教师:用这个方法,我们可以估算大气压的值。但是我们怎样才可以确切地测定大气压的值呢?

同学们先想一想,实验 ② 中硬纸片的受力情况如何?

学生回答:受到水杯内水的压强和大气压强,大气压强大于水的压强,因为杯底对水也有压强,这个压强无法测出

教师:如果能使水不与水杯底接触,而且水面上方的气体压强为零,那么纸片的受力情况是怎么样的?

学生分组讨论,进行受力分析: 硬纸片受到水柱的压力和大气给的压力。

学生分析得出:此时,大气压强就等于水柱产生的压强。

教师:究竟大气压能支持多高的水柱呢?大家一起来看看下面的实验。

教师演示实验:学生观察教师演示实验,发现大气压能支持很高的水柱。

换用比杯子长的各种不同长度的试管(或容器)进行“覆杯”实验(例如可以用矿泉水瓶、一端封住的日光灯管等)。

教师提出问题:

① 这个实验测大气压的原理是什么?

② 怎样能使液柱高度降低?

教师利用图片向学生讲解,大气压可以支持的水柱高达 10m 以上。

学生讨论:

① 大气压强等于水柱产生的压强。即 p0 = ρ 水 gh ;

② 因为 p0 = ρ 水 gh ,所以在大气压不变的情况下,如果换用密度较大的液体,液体的高度将会低一些。

教师:什么液体的密度比较大呢?学生:水银。

用多媒体播放托里拆利实验录像(课件),教师进行讲解。

学生观看录像,了解实验的过程步骤,理解托里拆利实验测定大气压的原理和结论。

教师:根据托里拆利实验的原理,计算大气压强的大小。

学生利用 p0 = ρ 水银 gh 进行计算,推出标准大气压的大小。

引导学生讨论:

① 托里拆利实验中水银柱的高度与玻璃管的粗细、倾斜与否、上提、下压是否有关?

② 如果玻璃管上端敲破一个洞,管内的水银将会向上喷出还是向下落回水银槽?

学生讨论得出:

① 因为 p =ρgh ,液体压强与水银柱的高度有关,而水银柱的高度与玻璃管的粗细、倾斜与否、上提、下压无关。

② 破洞后的玻璃管与水银槽成了连通器,管内的水银将向下落回水银槽。

教师利用水银气压计的实物,向学生解释其工作原理。

p =ρ水银gh=13.6×103kg/m3×9.8N/kg×0.76m=1.01×105Pa≈105Pa。

1标准大气压=760mm水银柱产生压强=1.01×105Pa。

相当于10N的压力作用在1cm2上面积上。

三、板书设计

四、达标练习

1、空气因为有 ,且空气具有 性,因此空气也和液体一样内部存在压强,这个压强简称 。

2、证明大气压存在的著名实验是 , 实验测出大气压的值。

3、1标准大气压约等于 Pa,它的物理意义是:1平方米的受力面积上

受到 ,相当于 m高的水银柱产生的压强。

4、下列事例中,不是应用大气压的是( )

A、用吸管吸饮料 B、塑料挂钩的吸盘

C、用胶头滴管吸取化学药品 D、将注射器管中的药液注入人体

5、P57“自我评价”T1、T2。

参考答案:1、重力,流动,大气压。2、马德保半球实验,托里拆利。3、105Pa,105N的压力,0.76.4、D。

5、“自我评价”T1:大气压;不能。

“自我评价”T2:当容器内的水被鸡喝掉,瓶口露出水面时,空气进入瓶内,瓶内的水流出,到水面封住瓶口时,瓶内的水就不再流出。因此可以使水盘中总保持有一定量的水供鸡饮用。

五、作业P57“自我评价”T4。

参考答案:4.5×106N。因为房屋内充满空气,也给房顶施加了压力,内外两个压力平衡。

教学反思

本节的重点是知道大气压强的存在和大气压强的测定,难点是理解托里拆利实验的原理。

生活中存在很多大气压的现象,教学时,应该紧密联系生活实际,多做实验,加强学生对大气压的感性认识,使学生感受到物理知识在生活中的普遍性。在讲解托里拆利实验的原理时,引导学生进行分析、讨论,设计改进实验装置,得出与托里拆利实验相似的实验,引导学生理解测大气压的原理,再引入托里拆利实验的录像,对学生进行讲解,易于学生理解接受。

本节课通过演示实验,调动了学生的兴趣和求知欲,培养学生的观察能力和分析能力;通过动手实验,培养学生的探究意识、探究能力和创新精神。

课题:9.4大气压强(2)

教学目标:

1.知识与技能

(1) 知道大气压强的存在,知道托里拆利实验的原理、过程和结论;

(2) 了解大气压强产生的原因;

(3) 知道大气压强与高度和天气有关;

(4) 通过演示实验,培养学生的观察能力和分析能力;

(5) 通过对托里拆利实验的学习,培养学生的思维能力。

2. 过程与方法

(1) 学生进行实验探究,估测大气压的大小,体会科学探究的过程;

(2) 通过对托里拆利实验的学习,使学生理解用液体压强来研究大气压强的等效替代法。

3. 情感、态度和价值观

(1) 通过演示实验,激发学生学习的兴趣和求知欲;

(2) 运用大气压强知识解释生活和生产中的有关现象,使学生体会到物理知识与生活的密切关系,具有将物理知识用于解释日常生活现象的意识;

(3) 通过对托里拆利实验的学习,培养学生热爱科学的精神,培养学生的创新意识。

教学重点

大气压强的存在和大气压强的测定。

教学难点

理解托里拆利实验的原理。

教学器材

教学挂图、金属盒气压计

教学过程

教学互动设计:

一、创设情景,导入新课

我们生活在大气的“海洋”底层,大气对浸在它里面的物体有压强,叫大气压。著名的马德保半球实验证明大气压的存在,托里拆利实验测出大气压的值约为百万帕。在地球不同的地方大气压值是否相同呢?

在高原地区煮饭,为什么要用高压锅才能将饭煮熟?导入课题。

二、实验探究、师生互动

(一)大气压的变化

1、大气压随高度的增加而减小。阅读课文P56图9-4-9

2、讨论交流:大气压强与天气

阅读P56课文图9-4-10冷空气下沉,形成高压区;热空气上升,形成低压气。

气压跟天气有密切的关系。一般地说,地面上高气压的地区往往是晴天,地面上低气压的地区往往是阴雨天。这里所说的高气压和低气压是相对的,不是指大气压的绝对值。某地区的气压比周围地区的气压高,就叫做高气压地区;某地区的气压比周围地区的气压低,就叫做低气压地区。

在同一水平面上,如果气压分布不均匀,空气就要从高气压地区向低气压地区流动。因此某地区的气压高,该地区的空气就在水平方向上向周围地区流出。高气压地区上方的空气就要下降。由于大气压随高度的减小而增大,所以高处空气下降时,它所受到的压强增大,它的体积减小,温度升高,空气中的凝结物就蒸发消散。所以,高气压中心地区不利于云雨的形成,常常是晴天。如果某地区的气压低,周围地区的空气就在水平方向上向该地区流入,结果使该地区的空气上升,上升的空气因所受的压强减小而膨胀,温度降低,空气中的水汽凝结,所以,低气压中心地区常常是阴雨天。

由于气压跟天气有密切的关系,所以各气象哨所每天都按统一规定的时刻观测当地的大气压,报告给气象中心,作为天气预报的依据之一。

高气压区是晴天,低气压区是阴天。晴高阴低。

三、板书设计

四、达标练习

1、大气压不是固定不变的。不同高度的大气压不一样,高度越高,大气压越 。

2、天气的变化也会影响大气压,一般晴天的大气压 ,阴天的大气压 ,冬天大气压往往比夏季 。

3、大气压与液体的沸点的关系:一切液体的沸点都是随着液面气体压强的增大而 。

4、气体的压强与其质量、体积和温度有关。一定质量的气体,体积越小,温度越高,压强越 。

5、大气压随高度的 而 ,但是变化并不均匀。

6、下列实验仪器,能够改为高度计的是( )

A、弹簧测力计 B、密度计

C、液体压强计 D、气压计

7、如果把笼罩着地球的大气层比作浩瀚的海洋,我们人类就生活在“大气海洋”的底部,承受着大气对我们的压强——大气压。下列有关叙述中错误的是( )

A、马德保半球实验有力证明了大气压的存在

B、标准大气压的数值为1.01×105Pa(760mm Hg)

C、大气压的大小与大气的密度有关,离地面越高的地方,大气压也越大

D、人的心情通常跟晴天和阴雨天大气压的高低变化有关。

8、请你估算一下大气压对物理课本表面的压力大约是(p0=1.0×105Pa) ( )

A 、5×105N B、5×103N C、50N D、5N

参考答案:

1、小。2、高,低,高。3、升高。4、大。5、增加,减小。6、D。7、C。8、B。

五、作业P57“自我评价”T4

实践活动

(1)让学生上网或去图书馆查阅资料,了解大气压与天气的关系,写出调查报告。

(2)设计一个给鸡自动饮水的装置,并解释其原理。

教学反思:

气压与天气有着密切的联系。低压预示着坏天气,高压预示着晴好。(参考资料)

一、定义与单位:

气压P:单位面积上大气大气柱的重量称为大气压强,简称气压。

单位:hpa, mb, mmHg 它们的关系式为:1hpa=1mb=3/4mmHg;气象中规定1000mb=750mmHg

标准大气压:当气温为0℃,在纬度45°的海平面上,760mm水银柱高时的大气压称为标准大气压,1标准大气压=1013.25mb

二、气压随高度的变化规律:

(1) h的大小表示气压随高度变化的快慢。高空的h比低空的h大。(在密度较大的低空大气层中,只要上升较小的高度气压就能降低1hpa,而在密度较小的高空大气层中,则要上升较大的高度才能使气压降低1hpa。)

(2)在暖的地方,单位气压高度差h比冷地方要大。(温度越高,空气密度越小,h越大。) 船用压高公式:P=P`+H /8;即高度每增加8米,气压下降1hpa

课题 第九章 压强 复习(1)

一、单元复习目标

1、知识与技能目标:

(1)知道压力和压强的定义,说明压强的物理意义。

(2)理解压强的公式,单位,会灵活运用压强知识解决简单的问题。

(3)知道液体压强产生的原因,复述液体内部压强规律。

(4) 理解液体压强公式并会用公式进行简单计算,会用液体压强知识解决简单实际问题。解释连通器的原理及应用实例。

(5) 知道大气压产生得原因,大气压的值,大气压的应用。

(6)知道流体的压强特点,并解释有关现象。

2、过程与方法目标:

(1)培养学生运用物理语言分析问题和表达观点的能力。

(2)学会研究物理问题的科学方法和学习方法。

3、情感、态度与价值观目标:

形成积极向上,团结协作的学习氛围,学会与同伴的合作交流

二、复习的重点和难点

重点:

(1)压力和压强的定义,说明压强的物理意义。

(2)液体压强产生的原因,复述液体内部压强规律。

(3)解释连通器的原理及应用实例。

难点:

(1)会灵活运用压强知识解决简单的问题。

(2)液体压强公式并会用公式进行简单计算,会用液体压强知识解决简单实际问题。

三、知识梳理

歌诀记忆:

垂直表面的压力,大小可能等重力。 单位面积的压力,压强p=(压力比面积)

单位:1Pa=1N/m2,压力一定比面积, 书包带宽华表基,减小压强大面积;

刀锋切菜针缝衣,增大压强小面积。 固体只能传压力,压强传递靠液体。

液体重力生压强,密度深度定压强。 p=ρgh算压强,连通液体面相平。

密闭液体传压强,帕斯卡原理p1=p2, 空气重力生大气压,马德堡半球证气压,

托里拆利测量值,1标准气压=105Pa。高空稀薄气压低,气压降低沸点低。

四、教学课时:2课时

第一课时

一、基础练习

1.压力是 作用在物体表面的力。

2.压力的方向:过作用点 于接触面表面。

3.物体 上受到的 力叫压强。压强是表示压力作用效果的物理量。

4.压强的计算公式:P=,其中F表示 ,S表示 ,P表示 。压强的单位是 ,简称“帕”。1帕= 牛/米2。1Pa= N/m2 。

5.增大或减小压强的方法:在 不变时,增大压力可增大压强,减小压力可减小压强。在 不变时,增大受力面积可减小压强,减小受力面积可增大压强。

参考答案:1.垂直。2.垂直。3. 单位面积,压。4.压力,受力面积,压强。帕斯卡,1,1。5. 受力面积,压力。

二、例题分析

例题1:三个质量均为2千克的物体,如图1放置,处于平衡状态,试分析它们对接触面的压力和重力的关系?(实物投影,请同学们作出物体对接触面的压力)

分析:本题是让我们区分压力和重力的关系的。注意压力是垂直作用在物体表面上,而重力始终是竖直向下的。

解:设重力为G,对接触面的压力为N

图甲中:物体水平放置,压力竖直向下,和重力相等。

图乙中:物体放在斜面上,压力垂直于斜面,N不等于G。

图丙中:物体被压在竖直面上,所以压力垂直于接触面,N的大小和G大小无关,只与水平力F大小有关。

小结:压力和重力是两个不同的物理量,要区分清楚。请看以下对比:

名称 定义 性质 施力物体 方向 作用点 联系

压力 垂直压在物体表面上的力叫做压力 弹力 与它接触并挤压的物体 垂直于接触面 受力物体的表面 压力由重力引起时才与重力有关;压力大小不一定等于重力大小,方向不一定相同

重力 由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力 引力 地球 总是竖直向下 物体的重心

例题2 北京市如图2所示的四种现象中,属于减小压强的是

参考答案:C。

例题3:广州市 通常情况下,物体压在同样的泥地上,如果压强相同则压痕深度相同。野生动物调查员在野外泥地上发现黑熊刚留下的足印。为了估算黑熊的质量,他把一个底面积是10cm2的容器放在足印附近的泥地上,再慢慢往容器中倒入沙子,直到容器在泥地上留下与黑熊足印深度相同的痕迹,测出此时装了沙的容器总质量为1.25 kg。(g取10N/kg)

(l)装了沙的容器对泥地的压强多大?

(2)量出黑熊与地接触的足印痕总面积共800cm2,估算黑熊的质量有多大?

解:(1)沙子的质量m=1.25kg,沙子对水平地面的压力F=G=mg=1.25kg×10N/kg=12.5N,

沙子对水平地面的压强p=

(2)黑熊的重力G=F=pS=1.25×104 Pa×800×10-4m2=103N。

黑熊的质量m=。

答:装沙的容器对地的压强是1.25×104Pa,黑熊的质量是100kg。

四、达标练习

1.(2009南京) 一头质量为6×103kg的大象,每只脚掌的面积为600cm2,它的重力为 N,它四脚着地时对地面的压强为 Pa。若大象抬起一条腿,如图3所示,它对地面的压强 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。(g取10N/kg)

2.(2009年潍坊市) 完全相同的8块橡皮,每块橡皮的长、宽、高为4:2:1。小明同学在水平桌面上把它们摆放成了如图4所示的四种形式,其中对桌面压强相等的是( )

A.A最大 B.B最大 C.D最大 D.一样大

3、(北京2010)图5中,采用减小受力面积的方法增大压强的事列是 ( )

4、(广州市2009) 黄华路小巷里的纪念碑“血泪洒黄华”(图7),铭记着日本侵略中国的一段历史,承载着日本欠下中国人的一份血债。碑身高约1.5m,宽约0.6m、厚约0.1m.已知碑石密度为2.6×103kg/m3,求:(本题g取10N/kg)

(1)纪念碑的碑重?

(2)它对地面的压强?

5.(石家庄市2009年)如图7所示,质量为48kg的小华同学骑着一辆自行车在平直公路上匀速运动500m,所用时间为100s。假设自行车在行驶过程中受到的阻力为其体重的。求:

(1)自行车行驶的速度;

(2)若自行车质量为12kg,车胎与地面总的接触面积为40cm2,则该同学骑车时,自行车对地面的压强为多少?(取g=10N/kg)

参考答案:

1. 6×104N,2.5×105Pa,增大。

2.C。3.A。

4. 2.34×103N,3.9×104Pa。

5. 5m/s,1.5×105Pa。

五、教学反思

压强知识是课程标准的科学内容第二个主题“运动和相互作用”,是该主题下的二级主题“机械运动和力”中的部分内容。课程标准要求:

1.通过实验,理解压强。能用压强公式进行简单计算。知道增大和减小压强的方法。

2.通过实验,探究液体压强与哪些因素有关。

3.知道大气压与人类生活的关系。

压强在工程技术上的应用十分广泛。应该着重让学生亲自经历各种探究过程,学习知识,发展解决实际问题的能力。

课题 第九章 压强 复习(2)

第二课时

一、基础练习

1、液体内部的压强的规律:液体对容器 和 都有压强,液体内部向各个方向都有压强。液体的压强随 增加而增大,在同一 ,液体向各个方向的压强相等;不同液体的压强还跟有 关。

2、液体压强的计算公式:p= 。其中:p表示压强,单位帕(Pa);ρ表示液体的密度,单位是千克/米3(kg/m3); g取9.8牛/千克。在粗略计算中g=10N/kg。h表示深度,是液体自由液面到所研究点的竖直高度,单位是米(m)。1Pa= kg/m3×N/kg×m。

3、连通器原理:连通器里的液体不 时,各容器中的液面高度总是相同的。

参考答案:1.底,侧壁,深度,深度,密度。2. ρgh,1。 3. 流动。

二、要点归纳

1、液体的压强:

(1)液体内部产生压强的原因:液体受重力且具有流动性。

(2)测量:液体压强计 用途:测量液体内部的压强。

(3)液体压强的规律:

⑴ 液体对容器底和测壁都有压强,液体内部向各个方向都有压强;

⑵ 在同一深度,液体向各个方向的压强都相等;

⑶ 液体的压强随深度的增加而增大;

⑷ 不同液体的压强与液体的密度有关。

(4)压强公式:

⑴ 推导压强公式使用了建立理想模型法,

前面引入光线的概念时,就知道了建立理想模型法,

这个方法今后还会用到,请认真体会。

⑵推导过程:(结合课本P45 图9—2—5,如图1)

液柱体积V=Sh ;质量m=ρV=ρSh

液片受到的压力:F=G=mg=ρShg .

液片受到的压强:p= F/S=ρgh

⑶液体压强公式p=ρgh说明:

A、公式适用的条件为:液体

B、公式中物理量的单位为:p:Pa;g:N/kg;h:m

C、从公式中看出:液体的压强只与液体的密度和液体的深度有关,而与液体的质量、体积、重力、容器的底面积、容器形状均无关。著名的帕斯卡破桶实验充分说明这一点。

D、液体压强与深度关系图象如图2所示。

(5)液体对底部的压力F与液体的重力G的关系如图3所示。

(6)计算液体对容器底的压力和压强问题——先求压强,再算压力

一般方法:㈠首先确定压强p=ρgh;㈡其次确定压力F=pS

特殊情况:压强:对直柱形容器可先求F 用p=F/S

压力:①作图法 ②对直柱形容器 F=G

2、连通器:

⑴定义:上端开口,下部相连通的容器

⑵原理:连通器里装一种液体且液体不流动时,各容器的液面保持相平

⑶应用:茶壶、锅炉水位计、船闸等都是根据连通器的原理来工作的。

3.液体压强的传递:帕斯卡原理。

(1)条件:密闭液体。

(2)特点:加在密闭液体上的压强,能够大小不变地被液体向各个方向传递。(p1=p2)

(3)应用:液压机(千斤顶)

三、例题分析

例题1:(北京2007)图4所示的平底茶壶的质量是0.4kg,茶壶底面积是4×10-3m2。内盛0.6kg的开水,水面高度在图中已标出,放置在面积为l m2的水平桌面中央。

试求:(1)由于水的重力而使水对茶壶底部产生的压力;

(2)茶壶对桌面的压强。(g=10N/kg)

解:(1)水对底面的压强p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.12m=1.2×103Pa,

水对茶壶底部的压力F=pS=1.2×103Pa×4×10-3m2 =4.8N。

(2)茶壶对桌面的压力F=G=mg=(m壶+m水)g=(0.4kg+0.6kg) ×10N/kg=10N,

茶壶对桌面的压强p=

小结:(1)公式p=ρgh用于计算液体由于重力而产生的压强。由公式可知,液体内部的压强只与液体的密度及液体的深度有关,而与液体的重量、液体的体积,容器的形状等无关。

(2)公式p=ρgh只适用于计算静止液体的内部的压强,不适用于计算固体的压强。

(3)公式p=ρgh中的h表示深度,不能理解为高度。h是指从液面到所求压强处之间的竖直距离。

(4)书写要规范,压强p,字母 p 要小写,不能写成P,与功率P(大写)不同。

例题2:(2009年临沂市)高强同学的爸爸是—名潜水员;暑假期间他随爸爸参加一次水下考察活动,爸爸告诉他本次考察潜水的最大深度为150m,还告诉他穿耐压低的潜水服比穿耐压高的潜水服活动方便,让他帮爸爸选择潜水服。高强同学发现有两种备用潜水服,第一种最大耐压为2×106Pa,第二种最大耐压为6×106Pa。高强同学通过计算很快帮爸爸选定了其中的一种。请你通过计算说明他选的是哪—种

解:液体压强p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×150m=1.5×106Pa,

因为水下既有水产生的压强,还有大气压1.01×105Pa,两者相加,小于2×106Pa,实际压强小于承受压强,符合要求。选第一种最大耐压2×106Pa的潜水服。

例题3( 2010北京市)有两只大烧杯,其中一杯盛有纯净水,另一杯盛有盐水。老师告诉小敏盐水的密度大于纯净水的密度,希望她用压强计将它们区别开。如图5所示,小敏将压强计的金属盒(探头)先后浸没到甲、乙两杯液体中,分别记下压强计U形管两侧的液柱高度差h甲和h乙。她发现h甲小于h乙,于是认为乙杯子中盛的是盐水。老师指出小敏的实验过程是不正确的。小敏认真思考后发现自己在实验过程中没有控制变量,并提出了新的实验思路如下:将压强计的金属盒(探头)先后浸没到甲、乙两杯液体中,压强计U形管两侧的液柱高度差分别用hˊ甲和hˊ乙表示,使hˊ甲与hˊ乙 ,比较

,则 的一定是盐水。请你将小敏的实验思路补充完整。

参考答案:相等,金属浸入水中的深度,深度小的。

四、达标练习

1.(2009年杭州市)图6为水库大坝的设计示意图,你认为哪一张设计图是合理的? (选填“A”、“B”或“C”)理由是 。

2.我国举世瞩目的三峡大坝。拦河大坝之所以修成“上窄下宽”的形状,是因为 。三峡大坝的船闸是 在实际中的具体运用,它能让大型轮船在上下游之间顺利往返航行。

3.(2010 南京) 同一压强计的金属盒先后放入甲、乙两种液体中,现象如图7所示。这两种液体的密度大小关系是

A.甲液体的密度一定小于乙液体的密度

B.甲液体的密度一定等于乙液体的密度

C.甲液体的密度一定大于乙液体的密度

D.无法判断

4、今年夏天,爸爸带着小亮第一次去海边游泳,当小亮由浅水处往水的深处走时,感到胸口越来越闷,他问爸爸有没有这种感觉,爸爸说也有,并问他这是什么原因,你能帮小亮回答这个问题吗?

参考答案:

1.A,水越深,压强越大,底部越宽,承受压强越大,越坚固。

2. 水越深,压强越大,底部越宽,承受压强越大,连通器。

3.A。

4.水的压强随着深度的增加而增大,对人的胸口的压力越来越大。

五、教学反思

压强知识的复习注意从学生实际的认知水平出发,创设了一系列的问题情景,既注重探究式学习的开展,又为多样化的学习方式提供了丰富的素材和便利条件。注意所学知识在实际中的应用,注意了物理知识与现代科学技术的联系,如介绍我国的三峡大坝、船闸等。注意了对学生情感、态度与价值观的潜移默化地培养。

p表示压强(单位:Pa)

F表示压力(单位:N)

S表示受力面积(单位:m2)

压强

压力作用效果:与压力有关;与受力面积有关。

压力:垂直作用在物体表面的力——(弹力)

压强

公式:

定义:物体在单位面积上受到的压力。

p表示压强(单位:Pa),1Pa=1N/m2

F表示压力(单位:N)

S表示受力面积(单位:m2)

1帕的意义:1平方米的面积上受到1牛的压力。

G

压强

公式:

单位:帕(Pa),1 Pa=1N/m2

流体的压强:流体对内部和与它接触的物体都有压强。

减小压强

(1)压力一定时,增大受力面积;

(2)受力面积一定时,减小压力。

增大压强

(1)压力一定时,减小受力面积;

(2)受力面积一定时,增大压力。

测量压强:压强计。液柱差大,压强大。

液体压强的特点

液体内部各个方向上都有压强;

在同一深度,各个方向的压强大小相等;

液体内部的压强,随深度的增加而增大。

液体压强还跟液体的密度有关。

h

pS

F水柱

ρ

S

液体压强的大小

液体压强的大小:与液体的密度和深度有关。

注意:计算时单位必须用主单位。

ρ—液体的密度,单位:kg/m3

p=ρgh h —液体的深度,单位:m。

p —液体的压强,单位:Pa。

液体压强公式推导:建立模型,二力平衡,计算压强。

水

煤油

①同种液体

②不流动时

③液面相平

图9—3—4

图9—3—1

液压技术

帕斯卡原理:加在密闭液体上的压强,能够大小不变地向各个方向传递。

应用:液压千斤顶、液压刹车系、蜘蛛液压腿。

特点:平稳、无噪声、机动灵活。

连通器

定义:上端开口,下部相连的容器。

原理:

应用:茶壶、水位计、船闸

③液面相平

①同种液体

②不流动

大气压强

大气压强:大气对浸在它里面的物体有压强。

证明大气压存在实验:马德保半球实验、纸杯托水。

1标准大气压==1.01×105Pa≈105Pa

测量:托里拆利实验

大气压值

大气压的变化

大气压与天气有关:晴高阴低;冬高夏低。

大气压随高度的增加而减小。气压计——高度计。

压

强

压力

压力(F):垂直作用在物体表面的力---弹力。

物体对水平受力面的压力可能等于重力。

作用效果:与压力大小、受力面积有关。

方向:与受力面垂直

压强:单位面积上受到的压力(p)

公式:p= 压强(Pa)=

单位:帕(Pa) 1Pa=1N/m2

影响因素:压力、受力面积

增大压强:增大压力,减小受力面积。

减小压强:压力一定时,增大受力面积。

压强

液体压强特点:液体内部向各个方向都有压强,压强随液体的深度的增加而增大;在同一深度的各处、各个方向的压强大小相等;在同一深度液体的压强还跟密度有关。

公式:p=ρgh 1Pa=1kg/m3×1N/kg×1m

液体压强跟液体密度、深度有关。

(1)连通器原理:同种液体不流动液面相平。应用:茶壶。

(2)帕斯卡原理:条件:密闭液体。特点:P1=P2。液压机

液体

压强

大气压强:空气有质量,会在作用的面积上产生压强。马德堡实验证明大气压存在。

测量:托里拆利实验。1标准大气压=760mm汞柱=1.013×105Pa。

大气压的变化:越高的地方空气稀薄气压越小。液面气压越高,液体的沸点越高。晴天气压比阴天高,冬天比夏季高。

大

气

压

强

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 41 页 (共 42 页) 版权所有@21世纪教育网

课题 第九章 压强

9.1压强(1)

教学目标:

1.知识与技能

(1)知道与压力作用的效果有关的因素。

(2)通过实验理解压强。

(3)能用压强公式进行简单的计算。

(4)知道增大和减小压强的方法

2.过程与方法

(1)通过探究压力的作用效果跟什么因素有关,学习控制变量法,经历实验探究过程。

(2)经历压强概念的建立过程。

(3)了解压强存在广泛性,知道改变压强大小的方法。

3.情感态度与价值观

(1)通过探究压力的作用效果跟什么因素有关,认识科学方法的重要性。

(2)感悟科学史人类创造发明的基础,激发学生的学习热情。

教学重点:

经历压强概念的建立过程是本节的重点。

教学难点:

理解压强是本节的难点。比值定义法定义压强。

教学器材:

一头削尖的铅笔、酒瓶、海绵、橡皮泥、沙盘、细沙、体重计、方格纸等

教学互动设计:

1、创设情景,导入新课

力的作用效果改变物体的形状或改变物体的运动状态。

阅读P38课文图9—1—1滑雪板。

交流讨论:想想你在厚厚的积雪中行走,你会陷到雪里。但是,如果穿上一幅滑雪板,尽管你受到的重力没变,却不会陷入下去。为什么穿上滑雪板后果不同呢?

投影 观察:利用多媒体展示几幅图片

二、新课讲授,师生互动

(一)认识压力:垂直作用在物体表面的力。——弹力

演示小实验:

向下按海绵;将钢尺一端搭在讲桌上,另一端悬空,向下压悬空部分,让学生观察形变,描述力的方向。

学生观察现象,初步理解压力的概念。

总结:例子中的物体都受到了压力。压力是垂直作用在物体表面上的力。

(二)认识压强:

猜想1:小聪陷到雪中,是因为她受到的重力大于雪所承受的压力?

猜想2:当地的小朋友能在雪上行走,可能是滑雪板把压力分散到更大的面积上,减弱了压力的作用……

(三)实验探究:压力的作用效果

做一做:

(1)将两手食指用力的挤压你的两腮,

感受腮所受到的压力。

(2)分别用两个指头抵住铅笔尖和笔尾,

感受压力作用效果的不同。

猜 想:

猜想1:压力的作用效果可能跟_________ 有关;

猜想2:压力的作用效果可能跟___________ 有关;

因为压力作用效果可能与多个因素有关,因此在探究过程中要使用:——“控制变量法”

探究一:压力的作用效果与压力大小的关系

分析论证:比较A、B:受力面积一定时,压力作用效果与压力大小有关。

探究二:压力的作用效果与受力面积的关系

分析论证:比较A、C或B、D:压力一定时,压力作用效果与受力面积有关。

结论:压力作用效果不仅跟压力的大小有关系,还跟受力面积大小有关系。

也可用教材p38图9—1—2装置完成实验探究

1.探究主题的引入

带领学生做图9-1-3的小实验,让学生描述手指的感觉。

学生回答:摁住笔尖的手指比较疼。

教师提出问题:

压力的作用效果可能与哪些因素有关?

针对教师的设问积极猜想:可能与施加的压力有关;与接触物体的大小、形状有关等等。

抓住学生猜想中含有科学成分的部分,给予引导,逐步逼近主题。

2.探究实验

演示实验:

将酒瓶放在一块厚海绵上,要求学生观察海绵的变化,并简单回答产生变化的原因。

学生观察演示实验回答:

海绵被压得凹下去了。这是酒瓶给它的压力的作用效果。

边做实验边提问:

(1)改变酒瓶的质量,海绵有变化吗?怎么变?(往瓶中加沙)

学生猜测:

(1)改变酒瓶质量,作用效果会发生变化;

(2)质量一定的酒瓶,改变它的放置方式会有什么现象?说明了什么(原来竖放的酒瓶横放。横放时稍微转动一下,观察海绵的变化;再把瓶子口朝下竖放)?

(2)改变酒瓶的放置方式,海绵形变可能会变;

(3)除了海绵,我们还能用什么来显现压力的作用效果?

(3)用沙盘或者橡皮泥也能达到目的。而且在拿走瓶子后,橡皮泥和沙盘还能保留作用效果。

指导各小组选择合适的材料,自行探究上述问题,记录实验步骤、现象,写出小组书面结论。

各小组选择不同的形变显示材料(海绵、沙盘、橡皮泥)实验,改变相关变量观察记录形变结果。

经讨论各组得出结论。

(四)怎样表示压力的作用效果呢?

建立压强概念

比较各小组结论,选出有代表性的进行总结、提升:

压力的作用效果与压力的大小和受力面积都有关。

压力的作用效果与压力大小成正比,与接触面积成反比;

比较压力的作用效果,可以控制成反比的量——接触面积的大小,只比较同样面积上压力的大小。即比较单位面积上所受的压力。

在教师的总结提升下明确:

影响压力作用效果的主要因素;

压力作用效果与各个因素的基本关系;

比较压力的作用效果要同时考虑压力和接触面积两个因素,可以控制一个,比较另一个。这是“控制变量法”

给出压强的概念:物体单位面积上受到的压力叫压强。

(五)压强公式及压强的单位

结合定义引出压强公式:

给出压强的国际单位帕斯卡,单位符号Pa。

说明该单位是为了纪念法国科学家帕斯卡。简单介绍帕斯卡的生平和学术成就。(链接帕斯卡的相关资料

理解压强公式,了解压强单位及相关物理学史内容。

要求学生根据公式找出帕斯卡与力和面积国际单位的关系。

在公式基础上指出,帕是很小的单位。一颗瓜子平放在手心里对手的压强就有 20Pa 。给出常用的压强单位

由公式得出 1Pa=1N/m2

提问:

能否粗略估算自己对地面的压强?

需要知道哪些物理量?如何测量?(必要时出示方格纸,对学生进行估算指导

回答教师的问题,意识到要利用压强公式来计算,明确需要测量的物理量。对如何测量与地面的接触面积可能存在困难,学生在教师提示下明确测量方法。

(学习如何估算面积。)

给出教师的体重,实际测量鞋子的面积,估算教师自己对地的压强

在教师带领下,初步估算受力面积,推出教师对地的压强

发放方格纸,要求学生估算自己对地的压强。

兴致高涨,实际估算自己对地的压强。

(六)、讲解课文P39例题。

解:地面受到的压力

F=G=mg=50kg×9.8N/kg=490N,

地面的受力面积

S=2×175cm2=3.5×10-2m2,

所以人对地面的压强

p=

物理意义是:1 m2的受力面积上受到的压力是1.4×104N。

三、板书设计,整合提升

四、大海扬帆,尝试远航

1、压力的作用效果跟 和 有关,当受力面积相同时, ,压力的作用效果越明显;当压力相同时, ,压力的作用效果越明显。

2、物体 面积上受到的压力叫做压强,公式: ,单位 ,符号是Pa,1Pa= N/m2。

3、质量是2t的小汽车,每个轮胎与地面的接触面积是1dm2,求小汽车对地面的压强?

(取g=10N/kg)

参考答案:1、压力,受力面积;压力越大,受力面积越大。

2、单位面积,,帕斯卡,1。

3、4×105Pa 。

五、作业:P42T2

教学反思:

压力的作用使物体受到一定程度的挤压,但挤压的程度要靠被压物体的形变程度去反映。通过实验,对比压力作用效果。这个实验器材的获取比较容易,也便于学生操作,一定要设法让学生去做,让学生对压力产生的作用效果既与压力大小有关,又与受力面积的大小有关的结论留下深刻的印象,感到要比较压力作用的效果,却有引入新的物理量的必要,为引入压强的概念做好准备。

课题:9.1压强(2)

教学目标:

1.知识与技能

(1)知道与压力作用的效果有关的因素。

(2)通过实验理解压强。

(3)能用压强公式进行简单的计算。

(4)知道增大和减小压强的方法

2.过程与方法

(1)通过探究压力的作用效果跟什么因素有关,学习控制变量法,经历实验探究过程。

(2)经历压强概念的建立过程。

(3)了解压强存在广泛性,知道改变压强大小的方法。

3.情感态度与价值观

(1)通过探究压力的作用效果跟什么因素有关,认识科学方法的重要性。

(2)感悟科学史人类创造发明的基础,激发学生的学习热情。

教学重点:

经历压强概念的建立过程是本节的重点。

教学难点:

理解压强是本节的难点。比值定义法定义压强。

教学器材: 增大减小压强视屏、图片、液体压强演示器

教学过程

一、复习反馈

1、压力的作用效果与哪些因素有关?

2、描述压力的主要效果用什么物理量?

3、什么叫压强?怎样用公式表示压强?压强的单位是什么?

4、质量是50千克的李明同学,每只脚与地面的接触面积为200平方厘米,求行走时对地面的压强?(取g=10N/kg)

二、导学阶段

(一)流体的压强

液体和气体有很强的流动性,称为流体。流体不仅

对与之接触的物体施加压强,在流体的内部也存在压强。

(a)容器中的水受重力作用,会相互挤压,对容器也产生挤压,所以,不仅水的内部存在压强,对容器壁和底部也有压强。

(b)气球内的气体分子之间相互碰撞,使气体内部存在压强。此外,气体分子对气球壁产生压强。

(二)控制压强的大小

1、任何物体能够承受的压强都有一定的限度,超过这个限度,物体会压坏。生产和生活中,有时需要增大压强,有时减小压强。

我们能通过改变哪些物理量来改变压强?通常是改变哪些量?

对照上图 分析它们各自是需要增大压强还是减小压强?主要是通过改变什么量来实现的?你还能举出哪些生活中控制压强的例子?

2、方法:压力一定时,减小受力面积增大压强;压力一定时,增大受力面积减小压强。

结合图示分析书中事例。明确增大压强要减小受力面积;反之要增大受力面积。

结合学生提出的例子,教师再提出一些实例(如订书机),一起分析分别是通过改变哪些量来实现目的的。

3、交流与讨论:冰面救人

压力一定,增大受力面积,减小压强。铺木板或横卧匍匐前进。

4、压强是一个非常有用的概念。有许多现象,仅仅考虑力的大小是不够的,还需考虑受力面积才有意义。

举出生活中控制压强的例子。如:菜刀、图钉、滑雪板等等。和教师一起逐一分析。

三、课堂小结

(1)压强的计算公式和单位。

(2)流体的压强:对流体内部和与它接触的物体都有压强。

(3)增大或减小压强的方法。

四、板书设计

五、达标练习

1、P42T1提示:可考虑B组两块砖叠着放或共同着地两种情况。

2、8×104Pa。

3、10N。

4、订书钉钉扣的面积小,因此施加于订书钉上的压力可以产生巨大的压强,因而可以穿透多页纸,实现装订。

5、如在轮子处垫上木板等。

六、作业 :P42T2 、T3

教学反思

压强概念是本节的教学重点,也是后续学习的基础和主线,同时又是前面力学知识的延续。本节课的设计,突出压强概念的建立,坚持把学生的学习过程放在首位。引导学生自己改进实验装置、层层深入,总结得出影响压力作用效果的因素和压强的概念。

本节课通过影响压力作用效果因素的探究过程,培养了学生的问题意识、设计实验、控制变量等探究能力,激发了学生探索的兴趣和创新意识。课堂中带领学生分析增大或减小压强措施。培养学生解决实际问题的能力。

课题:9.2液体的压强(1)

教学目标:

1.知识与技能

(1)知道液体对容器底和侧壁的压强;知道液体内部存在压强。

(2)通过实验,探究液体压强与哪些因素有关。

(3)知道液体压强的分布规律。

(4)能利用液体内部压强分布规律解释分析一些简单的有关问题。

2.过程与方法

(1)通过实验探究,总结液体压强分布规律,让学生初步体会实验归纳的研究方法。

(2)实验和理性思维相结合,培养学生的科学探究能力。

3.情感与价值观

通过各个环节,激发学生的求知欲,并使学生体验探究的乐趣,培养学生乐于探究物理知识的精神。

教学重点:

探究液体压强与哪些因素有关。

教学难点:

推导液体压强的计算公式。

教学器材:

侧面有开口并配有橡皮膜的容器一个、微小压强计、烧杯每组各一个、水、盐

教学过程

教学互动设计:

一、创设情景,导入新课

回忆上堂课压强的相关内容,给出流体概念:流体包括液体和气体,具有很强的流动性。

明确流体的概念、范围和特点,知道流体(特别是水等液体)的压强特点:内部处处有压强。

由于流动性,流体具有与固体不同的性质,对与之接触的物体都施加压力,而且流体内部也存在压强。

演示图 9-1-5 ( a )实验,让学生观察并讨论,橡皮膜上有什么现象,该现象说明了什么。

观察到未注入水时,橡皮模是一个平面,水漫过橡皮膜后,它向外突起,说明容器内的水对容器壁施加了压力。也施加了压强。

二、实验探究、师生互动

(一)流体的压强:流体对与之接触的物体施加压强,在流体内部也存在压强。

(二)液体压强特点

1、提出问题:液体压强有何特点?

播放一段海底景象的录像,引导学生注意,潜水员穿着笨重、奇特的潜水服。

提问:

潜水时都要穿这样的衣服吗?为什么只有潜到深海时才需要穿这种特殊的服装?

(1)潜水时不一定都穿潜水服。只有比较深的地方才需要穿,而且到不同深度的海域要穿的潜水服不同。

(2)穿潜水服是为了保护潜水员,海水会对人体施加压力;很深的地方压力(压强)很大。

引出深海潜水器使用特种钢板的例子,结合流体压强特点提问:

潜水器使用特种钢板的原因是什么?

(1)深海潜水器用特殊钢材的原因应该和潜水服一样。

(2)水属于流体,水的内部应该存在压强。

2、猜想与假设

让我们猜一猜,水这样的流体内部压强满足什么规律?

总结学生可能的猜想:

压强随水深的增加而增大。

液体内部不仅存在压强,而且越深的地方压强越大。

在像海底那样的地方,压强是非常大的。

告诉学生可以借助工具探测液体内部压强。

3、进行实验

(1)实验仪器介绍:出示微小压强计,讲解它的构造并演示使用方法。

在微小压强计原理基础上,引导学生观察、使用图 9-2-4 的简易液体压强计。仔细观察教师的演示,理解仪器的构造和使用方法。

能够理解压强计的原理,部分同学开始利用简易压强计探测水中压强。

左右液柱差,大压强大。

提问:对于液体压强,你有哪些猜想?比如:压强的大小、方向,压强与液体深度的关系等等。

(2)设计探究实验:压强可能与多个因素有关,采用“控制变量法”进行探究。

提问:能否利用手边工具验证你的猜想?

你打算怎样验证你的猜想?能否按步骤详细地写下你的方案?

(3)演示实验验证部分猜想

积极思考,可能提出的猜想:

(1)液体内各处有压强,但只在竖直方向上存在压强;

(2)液体内部各处存在压强,一个点上,各个方向都有压强,大小可能不相等;

(3)液体内部各处存在压强,一个点上各个方向都有压强,大小相等;

(4)液体内部压强的大小随深度增加而加大;

(5)液体内部不是各处有压强,比如 , 紧贴液面下的区域压强可能为零;等等。

收集部分学生的猜想,选出与压强方向有关的猜想进行总结。

利用微小压强计演示探究在一点上液体压强的特点。

4、分析与论证:液体压强规律:

(1)液体内部各个方向上都有压强。

(2)在液体的同一深度,各个方向的压强大小相等。

(3)液体内部的压强,随深度的增加而增大。

(4)液体的压强还跟液体的密度有关。

三、板书设计

四、达标练习

1、研究液体内部压强规律的仪器叫 ,可以根据该仪器中U型玻璃管两端中液面

的大小,研究液体内部压强的大小。

2潜水艇潜入水中越深,所受水的压强 ,水对潜水艇的压力 ,所以潜水艇潜水的深度 (填“有”或“没有”)一定的限度。

3、由于长江上游植被受到破坏,造成水土流失,使得长江中的泥沙含量增加,这就相当于液体的密度 ,因此在同等深度的情况下,长江水对堤坝的 增加,从而使堤坝受到的破坏的可能性增加。

4、液体的压强与哪些因素有关?下面的几种说法中正确的是( )

A、与液体的密度和体积有关

B、与液体的密度和深度有关

A、与液体的多少有关

A、与液体的密度和容器的形状有关

五、作业:P47T1、T2

教学反思

本节是液体压强规律的定性探究课,为压强定量公式的学习奠定基础。

由于内容并不复杂,思路相对简明清晰,本节内容比较适合开展探究教学。

本节课的设计主要采用学生实验探究的教学方式,以小组为基本单位,让学生经历比较完整的猜想、方案设计到实验实施、结论分析、交流总结的探究过程,是一次较好的探究教学的尝试。教学过程中要注意调节好课堂气氛,兼顾对集体与个人的指导。尽量保证所有学生都能最大程度地参与到课堂探究中来。

课题:9.2液体的压强(2)

教学目标:

1、 知识与技能

(1) 知道液体内部压强公式,能用该公式简单说明一些物理现象;

(2) 通过观察简易压强计的实验,培养学生的观察能力和分析推理能力;

(3) 能用液体压强公式解释帕斯卡实验,培养学生用理论解释实验现象的能力。

2. 过程与方法

通过橡皮膜玻璃管液柱平衡实验,引导学生初步学习替代的思想,了解它是物理学中常用的思维方法之一。

3. 情感态度和价值观

(1)通过对液体内部压强公式的推导,让学生认识到物理学逻辑性强、科学严密的特点;(2)斯卡实验的学习,激发学习物理的兴趣。

教学重点:

用液体压强公式解决相关问题。

教学难点:

推导液体压强的计算公式。

教学器材:大烧杯、一端带橡皮膜的玻璃管、气球、较长的输液软管、漏斗、铁架台等

教学过程

教学互动设计:

一、创设情景,导入新课

液体内部向各个方向都有压强,在同一深度,向各个方向的压强大小相等;液体的压强随深度的增加而增大。液体的压强还跟液体的密度有关。怎样计算液体的压强呢?

二、实验探究、师生互动

(一)、液体压强的大小

1.提出问题设计方案

演示简易压强计的实验,引导学生回忆上堂课实验得出的结论。

回忆并回答液体压强的特点。

强调:得到的这个规律是定性的,我们能不能具体测出液体内部一点上的压强是多大呢?同学们有没有什么方案?

对于定量测量,开始时,学生可能缺乏思路,在教师提醒下大胆猜想,慢慢接近主题:

提出方案环节衔接不上时,教师适当分解问题,如:

(1) 橡皮膜凹进玻璃管中受到哪些力?

引导分析

①橡皮膜受到液体给它向上的压力被压进玻璃管中去。

②能否从受力平衡入手来测量液体给橡皮膜的压力?

③可以给膜施加一个向下的力与压力平衡。测量这个力的大小就能得到液体压力的大小。

(2)压强怎么计算?

压强=压力 / 膜的受力面积;往管内加一定的水或沙,它们的重力等于压力。

要求学生写下自己的实验方案。

根据自己对问题的综合思考形成设计方案,写在设计卡片上。

请学生报告自己的实验方案或对各个问题的回答。教师进行适当点评和改进

交流讨论实验方案,基本形成合理的定量推理思路。

根据各小组实验情况,提示:

(1)橡皮膜凹凸程度满足什么规律?说明了什么?

(2)怎么能使橡皮膜恢复平衡状态?

(3)加水使橡皮膜平衡后,改变玻璃管的位置有什么现象出现?

(4)恰好平衡时,管内外的水面有什么关系?你能从中总结出什么规律吗?

要求学生记录实验现象,填写验证卡。

小组讨论排除一些猜想,可能形成初步的小组验证思路。

组织各小组讨论得到小组结论。要求组内推举一位同学准备向全班汇报。

全班总结交流实验结论。

观察教师演示实验,总结结论。明确液体内部一点上压强的规律。

各小组就探究方案展开讨论,知道利用简易压强计进行探究。

小组展开实验,记录下相关现象。

部分小组已经开始尝试平衡橡皮膜的实验。

总结实验现象,得出结论,填写验证卡。

在教师的提示下,各小组进一步探究,总结规律。

小组内交流讨论,形成统一结论。并挑选出一名同学代表全组发言。

汇总后,全班学生在教师带领下针对实验结论展开讨论,总结得出液体压强规律。

各小组代表向全班汇报该组的实验结论。

指出,帕斯卡在 1648 年就得到了液体产生的压强与深度成正比的结论。

2. 挑选方案,推导公式

画出烧杯、玻璃管的结构图,带领学生对橡皮膜进行受力分析,画出受力图,

分析 F 水柱 = G 水柱 = ρ 水 gh 水柱 S。

由受力分析得: P = F 水柱 / S = ρ 水 gh 水柱 。

能正确分析橡皮膜的受力,推导出液体压强公式。

进行演示实验,提醒学生注意观察平衡时管内水面与烧杯水面的关系。

注意到最终管内水柱与液面相平。

提示:加入水时,水柱的高度就等于膜

到液面的距离,即对应位置的深度。

这也和我们以前得到的结论“越深的地方,

压强越大”是一致的。

最终明确公式中常用的 h 即为液体该处的深度。

3.推广结论:

指出推广公式的物理意义,适合于任何密度均匀的液体。

结合公式,分析影响液体压强的几个因素。

知道影响液体压强的因素有:液体密度、该处深度和常数g 。

推广得出:液体内深度为 h 处的压强为: P= ρgh

注意:公式中的 h 是液体的深度,

该公式适合于任何密度均匀的液体。

(二)、帕斯卡实验

一定量的水改变深度将会得到不同的压强值。帕斯卡实验刚好验证了这个结论。

演示以下实验:

用输液软管连接漏斗和灌有一定量水的气球。把连接气球的一端固定在铁架台上,漏斗置于较低位置时加水。让学生观察现象。气球变大变薄,但没有破(将破未破)。问学生:改变漏斗位置会发生什么?

观察现象,关注实验现象及结论。

缓慢提高漏斗,达到一定高度时,气球破裂(课前注意反复试验,把握好灌水量,不要在提高漏斗时再加水)。针对教师问题积极猜想:

(1)提高漏斗,不会有变化;

(2)提高漏斗,气球会破。

提问:气球怎么破的?是什么使它破的?

听取学生的解释,适当总结。

一些同学能够根据压强公式解释现象。

影响液体压强的因素:液体密度、液体的深度。

(三)讨论与交流:谁的压强大

在同种液体中,深度越大,压强越大。

(四)讲解P46例题。

三、板书设计

四、达标练习

1、如图,在两个完全相同的杯子中装

有深度为0.1米相同的水和煤油,求水

和煤油对杯底的压强?(已知煤油的密度为

0.8×103kg/m3,取g=10N/kg)。

2、讨论完成“发展空间”和“自我评价”的第1、2题。

参考答案:

1、1.0×103Pa; 8×102Pa。

2、发展空间:同种液体的压强随深度的增加而增大。

自我评价:T1:鱼将被压至水底。T2:深处的气泡比浅处的小。

五、作业 P47T4

教学反思

教学关键是要做好实验,充分调动学生的积极性和注意力。定量公式推导的实验已经在上节课由学生探究了一部分,教师要注意内容的衔接;帕斯卡实验要突出演示效果,激发学生思维,鼓励学生从定性解释上升到定量计算的意识。

课题:9.3连通器和液压技术

教学目标:

1.知识与技能

(1) 能在实际情况中辨认连通器,在此过程中培养学生的观察能力和概括能力;

(2)知道船闸的工作原理,能用连通器原理解释一些简单的实际问题;

(3) 了解液压技术的原理,知道一些液压技术在生产、生活中的应用;

2.过程与方法

(1)经历用“假想液片”模型推导出连通器原理的过程,使学生进一步体会建立模型是物理学的研究方法之一。

(2)通过分析日常生活中应用连通器和液压技术的事例,培养学生运用知识的能力。模型和挂图认识连通器和液压技术,

3.情感与价值观

(1)使学生体会物理与生活中生产的紧密联系,培养学生将物理知识主动运用生活生产的意识。

(2)通过连通器和液压技术的学习,进一步体会STS的理念,激发学生学习物理的兴趣。

教学重点:

连通器原理及运用。

教学难点:

经历用“液片模型”推导出连通器原理的过程。

教学器材:

自制连通器、压强在液体中传递演示仪、关于连通器原理和船闸原理的挂图

教学过程

教学互动设计:

一、创设情景,导入新课

三峡大坝横断江底,高185米,长2039.5米,激流飞瀑从100多米的高处落下,甚为壮观。巨大的落差使大坝成为世界上最大的水力发电站。三峡大坝拦腰截断了长江,为什么下游的船只还能驶到上游?它们是怎样“翻越”大坝的? 引入连通器的概念。

二、实验探究、师生互动

(一)、连通器

1、连通器:上端开口,下部连通的容器。

2、实验探究:连通器中的液体有什么特点?

(1)实验探究:连通器有什么特点:

将连通器放在桌面上,向较粗的管中注入一定量的红色水你,则水就流向其他管中,待水静止后,可观察到粗细不同,形状各异的管中的水面处于同一水平面上。(如图9-3-1所示)

将连通器倾斜一定的角度,可看出管内水平仍处于同一水平面上。

分析归纳:

要求填写下面半命题:连通器里的同一种液体不流动时,各容器中的液面将_________。

学生填写教师给出的半命题:连通器里的同一种液体不流动时,各容器中的液面相平(或等高) 。

连通器原理:连通器里的①同种液体②不流动时,各容器中的③液面是相平的。

3、利用液体压强知识解释连通器原理。

教师设问并让学生讨论:根据我们前面学过的知识,同学们能不能从理论上解释连通器的特点?

针对教师的问题,学生展开讨论。一开始,可能想不到“假想液片”模型。在教师问题的启发下 , 学生猜想逐步逼近该模型。

连通器原理的本质:液体产生的压强相等。

出示“假想液片”的挂图

对照图示,带领学生建立起假想液片的模型。

在教师讲解下,继续完善模型,能正确分析静止液体内“假想液片”的受力情况。

分析液体不流动时液片的受力。由液体压强公式P=ρgh ,可推知两边液柱的高度相等。

根据液体压强公式推导出液柱高度相等的结论。

设想连通器下部有一个小叶片AB,要使AB不动,AB左右两侧受到的压强必须大小相等,而只有两边水柱高度相等,它们对液片AB的压强才能相等。(P49图9—3-3)。

生活中的连通器:水壶的壶嘴与壶身、锅炉与外面的水位计、水塔与自来水管。

4、讨论交流:船闸是怎样工作的

船闸作为连通器的典型应用,是一个“运用小道理解决大问题”的突出事例。

回到三峡大坝,肯定大坝是利用船闸来实现通航的。

出示船由上游驶向下游过程船闸的工作原理图(与教材示意过程反向)。问:

(1)大家在图中看到船闸由哪些部分组成?

(2)其中有没有连通器?

(3)有没有同学愿意为我们讲解一下船闸的工作原理?

根据挂图分析船闸的结构,在教师问题的指导下努力结合连通器原理解释船闸的工作原理。

在学生解释的基础上稍加完善、修改,清晰、规范地给出船闸的工作原理。

在教师的总结下,完整、科学地理解船闸的工作原理。

船经过船闸从下游驶往上游的过程:

(1)打开下游阀门A,关闭上游阀门B。水从闸室流向下游,闸室水面与下游相平时,下游闸门打开,船驶入闸室。

(2)关闭下游阀门A和闸门,打开上游阀门B,水从上游流向闸室。

(3)闸室水面与上游相平时,打开上游闸门,船驶往上游。

(二)液压技术

1.压强在液体中的传递

通过分析船闸阀门的工作,指出开启和关闭阀门需要特殊的装置,实现“四两拨千斤”的效果。

学生在教师的分析和设问下,显出明显的好奇心,展开小范围的讨论。

生活中能见到很多“四两拨千斤”装置。比如修车时用的千斤顶等。

这类装置背后有什么物理规律吗?

列举可能想到的省力装置。出示图 9-3-7 实验装置,让学生观察。指出这是一种省力装置。观察实验装置。提问:这个装置是连通器吗?为什么不是?

大部分学生能够发现装置与连通器的差别(密闭性)

在教师指导下最终都认识到该仪器密闭的特点。

演示实验,先放大砝码,再放小砝码,最后两边平衡。认真观察实验现象。

让学生描述现象后讲解。注意强调两边条件的对比:面积的比例关系要和砝码质量比例对应起来。

在教师带领下,逻辑清晰地比较相关因素。推导出两边压强相等的结论。

实验探究: 观察:压强在液体中的传递。

将两个横截面积不同的注射器用胶皮管连接起来,竖直固定在铁架台上,在注射器和胶管中封闭适量的水,在两个注射器的活塞上分别放砝码,你有什么发现?

1653年,帕斯卡发现这个规律:加在密闭液体上的压强,能够大小不变地向各个方向传递。即p1=p2

演示帕斯卡球。

在此基础上,人们发明了液压技术,广泛应用于生产、生活中。

2.液压技术及应用

师生共同举出一些利用液压技术的机械。比如,千斤顶,推土机、挖掘机中用到的操作杆,汽车的液压刹车系统,机械中用的液压密封等等。

积极思考,举出生活中可能用到液压技术的装置。

以图 9-3-8 ( c )汽车液压刹车系统为例简单分析。问:

(1)图中哪部分相当于实验中的小针筒?

(2)哪部分等效于大针筒部分?

(3)系统是怎样实现制动的?

液压系统具有工作稳定、无噪声、机动灵活等特点。

三、课堂小结

(1)连通器的定义、原理。

(2)生活中常见的连通器。

(3)知道液压技术和压强在液体中传递的规律,知道一些利用液压技术的装置及工作原理。

四、板书设计

五、作业 P52 T1、T2

实践活动

收集生活、生产中液压技术的应用实例,选取一个例子与实验装置进行类比,分析工作原理。

教学反思

连通器在实际生活中应用非常广泛,教学中要注意联系实际。既能从实际例子中总结归纳,得出连通器的概念及特点,又能从概念出发进行分析、演绎,活化、深化学生对概念的理解。理解连通器原理要注意强调两点:

(1)连通器内只有一种均匀液体;(2)对液体不流动的情况成立。

利用液体压强公式解释连通器原理是教学中较抽象的环节。教师根据学生所掌握的程度选讲。

液压技术是新加入的内容,教师要做好课前准备工作,多结合实际进行教学。

本节内容联系实际的特点十分鲜明,教学前要注意收集相关实例,以便教学中结合实际讲解,激发学生联系实际思考问题的兴趣和意识。

课题:9.4大气压强(1)

教学目标:

1.知识与技能

(1) 知道大气压强的存在,知道托里拆利实验的原理、过程和结论;

(2) 了解大气压强产生的原因;

(3) 知道大气压强与高度和天气有关;

(4) 通过演示实验,培养学生的观察能力和分析能力;

(5) 通过对托里拆利实验的学习,培养学生的思维能力。

2. 过程与方法

(1) 学生进行实验探究,估测大气压的大小,体会科学探究的过程;

(2) 通过对托里拆利实验的学习,使学生理解用液体压强来研究大气压强的等效替代法。

3. 情感、态度和价值观

(1) 通过演示实验,激发学生学习的兴趣和求知欲;

(2) 运用大气压强知识解释生活和生产中的有关现象,使学生体会到物理知识与生活的密切关系,具有将物理知识用于解释日常生活现象的意识;

(3) 通过对托里拆利实验的学习,培养学生热爱科学的精神,培养学生的创新意识。

教学重点

大气压强的存在和大气压强的测定。

教学难点

理解托里拆利实验的原理。

教学器材

塑料瓶、水杯、硬纸片、杯子、气球、塑料挂钩的吸盘、长度不同的几个试管、

空可乐瓶

教学过程

教学互动设计:

一、创设情景,导入新课

做纸杯托水实验,让学生体验从生活走向物理理念。做图9-4-2生活中由大气压引起的现象。导入课题。

二、实验探究、师生互动

(一)大气压强:大气对浸在它里面的物体有压强。

教师演示实验,由实验设置疑问,引起学生的兴趣和求知欲望。

实验 ① :将硬纸片平放在平口玻璃杯口,用手按住,并倒置过来。

提出问题:放手后,会看到什么现象? 学生:纸片会掉下来。

实验 ② :将玻璃杯装满水,仍用硬纸片盖住玻璃杯口,用手按住,并倒置过来。

问:放手后,会看到什么现象?

教师放开手,硬纸片没有掉下来。

有的学生认为纸片会掉下来,有的认为不会,有的思考、犹豫,不知会有什么情况。

学生观察,脸上露出惊讶的表情。

实验 ③ :在刚盛过热水的密闭空塑料瓶上,浇上冷水,瓶子被压扁。

实验 ④ :用开水把杯子烫热,立即扣在气球上,杯子被气球吸住。

提出问题:硬纸片为什么不会掉下来呢?塑料瓶怎么会被压扁?杯子为什么会牢牢地吸在气球上呢?

学生讨论、回答:

① 硬纸片受到一个向上的力;

② 空气对塑料瓶有压力;

③ 杯子被气球粘住了。

教师用投影仪投影大气层的结构,对比液体压强产生的原因,分析大气压产生的原因:地球周围被厚厚的空气层包围着,这层空气又叫大气层。空气由于受重力作用,而且能流动,因而空气内部向各个方向都有压强。大气对浸在它里面的物体的压强,叫做大气压强,简称大气压。

学生观看图片,听教师分析大气压产生的原因。

教师:谁能解释一下我们刚做的三个实验的现象呢?

学生回答:

① 这些现象都是由大气压引起的;

② 硬纸片受到向上的大气压;

③ 瓶子被压扁,说明大气压向各个方向都有压强。

教师:生活中还有哪些现象能说明大气压的存在呢?

学生思考,可能的回答:

① 塑料挂钩被大气压压在墙上:

② 用吸管吸汽水;

③ 墨水被吸到钢笔里

二、大气压强的测定

教师投影马德堡半球实验的图片,讲解马德堡半球实验。

提出问题:这个实验说明了什么?大气压强究竟有多大?

学生回答:

① 说明了大气压强的存在;

② 大气压强很大,把两个半球紧紧压在一起。

学生纷纷猜测大气压强的大小,但是都不知道大气压究竟有多大。

教师指导学生用塑料挂钩的吸盘来模仿马德堡半球实验,感受大气的压力,估测大气压的值。

两个学生为一组进行实验,把两个吸盘对着挤压,尽量把里边的空气挤出来。然后两手用力往外拉,不容易拉开(用较大的力才能拉开)。

用测力计测出拉开吸盘时大气对吸盘的压力,测出吸盘的面积,可以估算出大气压的值。

教师:用这个方法,我们可以估算大气压的值。但是我们怎样才可以确切地测定大气压的值呢?

同学们先想一想,实验 ② 中硬纸片的受力情况如何?

学生回答:受到水杯内水的压强和大气压强,大气压强大于水的压强,因为杯底对水也有压强,这个压强无法测出

教师:如果能使水不与水杯底接触,而且水面上方的气体压强为零,那么纸片的受力情况是怎么样的?

学生分组讨论,进行受力分析: 硬纸片受到水柱的压力和大气给的压力。

学生分析得出:此时,大气压强就等于水柱产生的压强。

教师:究竟大气压能支持多高的水柱呢?大家一起来看看下面的实验。

教师演示实验:学生观察教师演示实验,发现大气压能支持很高的水柱。

换用比杯子长的各种不同长度的试管(或容器)进行“覆杯”实验(例如可以用矿泉水瓶、一端封住的日光灯管等)。

教师提出问题:

① 这个实验测大气压的原理是什么?

② 怎样能使液柱高度降低?

教师利用图片向学生讲解,大气压可以支持的水柱高达 10m 以上。

学生讨论:

① 大气压强等于水柱产生的压强。即 p0 = ρ 水 gh ;

② 因为 p0 = ρ 水 gh ,所以在大气压不变的情况下,如果换用密度较大的液体,液体的高度将会低一些。

教师:什么液体的密度比较大呢?学生:水银。

用多媒体播放托里拆利实验录像(课件),教师进行讲解。

学生观看录像,了解实验的过程步骤,理解托里拆利实验测定大气压的原理和结论。

教师:根据托里拆利实验的原理,计算大气压强的大小。

学生利用 p0 = ρ 水银 gh 进行计算,推出标准大气压的大小。

引导学生讨论:

① 托里拆利实验中水银柱的高度与玻璃管的粗细、倾斜与否、上提、下压是否有关?

② 如果玻璃管上端敲破一个洞,管内的水银将会向上喷出还是向下落回水银槽?

学生讨论得出:

① 因为 p =ρgh ,液体压强与水银柱的高度有关,而水银柱的高度与玻璃管的粗细、倾斜与否、上提、下压无关。

② 破洞后的玻璃管与水银槽成了连通器,管内的水银将向下落回水银槽。

教师利用水银气压计的实物,向学生解释其工作原理。

p =ρ水银gh=13.6×103kg/m3×9.8N/kg×0.76m=1.01×105Pa≈105Pa。

1标准大气压=760mm水银柱产生压强=1.01×105Pa。

相当于10N的压力作用在1cm2上面积上。

三、板书设计

四、达标练习

1、空气因为有 ,且空气具有 性,因此空气也和液体一样内部存在压强,这个压强简称 。

2、证明大气压存在的著名实验是 , 实验测出大气压的值。

3、1标准大气压约等于 Pa,它的物理意义是:1平方米的受力面积上

受到 ,相当于 m高的水银柱产生的压强。

4、下列事例中,不是应用大气压的是( )

A、用吸管吸饮料 B、塑料挂钩的吸盘

C、用胶头滴管吸取化学药品 D、将注射器管中的药液注入人体

5、P57“自我评价”T1、T2。

参考答案:1、重力,流动,大气压。2、马德保半球实验,托里拆利。3、105Pa,105N的压力,0.76.4、D。

5、“自我评价”T1:大气压;不能。

“自我评价”T2:当容器内的水被鸡喝掉,瓶口露出水面时,空气进入瓶内,瓶内的水流出,到水面封住瓶口时,瓶内的水就不再流出。因此可以使水盘中总保持有一定量的水供鸡饮用。

五、作业P57“自我评价”T4。

参考答案:4.5×106N。因为房屋内充满空气,也给房顶施加了压力,内外两个压力平衡。

教学反思

本节的重点是知道大气压强的存在和大气压强的测定,难点是理解托里拆利实验的原理。

生活中存在很多大气压的现象,教学时,应该紧密联系生活实际,多做实验,加强学生对大气压的感性认识,使学生感受到物理知识在生活中的普遍性。在讲解托里拆利实验的原理时,引导学生进行分析、讨论,设计改进实验装置,得出与托里拆利实验相似的实验,引导学生理解测大气压的原理,再引入托里拆利实验的录像,对学生进行讲解,易于学生理解接受。

本节课通过演示实验,调动了学生的兴趣和求知欲,培养学生的观察能力和分析能力;通过动手实验,培养学生的探究意识、探究能力和创新精神。

课题:9.4大气压强(2)

教学目标:

1.知识与技能

(1) 知道大气压强的存在,知道托里拆利实验的原理、过程和结论;

(2) 了解大气压强产生的原因;

(3) 知道大气压强与高度和天气有关;

(4) 通过演示实验,培养学生的观察能力和分析能力;

(5) 通过对托里拆利实验的学习,培养学生的思维能力。

2. 过程与方法

(1) 学生进行实验探究,估测大气压的大小,体会科学探究的过程;

(2) 通过对托里拆利实验的学习,使学生理解用液体压强来研究大气压强的等效替代法。

3. 情感、态度和价值观

(1) 通过演示实验,激发学生学习的兴趣和求知欲;

(2) 运用大气压强知识解释生活和生产中的有关现象,使学生体会到物理知识与生活的密切关系,具有将物理知识用于解释日常生活现象的意识;

(3) 通过对托里拆利实验的学习,培养学生热爱科学的精神,培养学生的创新意识。

教学重点

大气压强的存在和大气压强的测定。

教学难点

理解托里拆利实验的原理。

教学器材

教学挂图、金属盒气压计

教学过程

教学互动设计:

一、创设情景,导入新课

我们生活在大气的“海洋”底层,大气对浸在它里面的物体有压强,叫大气压。著名的马德保半球实验证明大气压的存在,托里拆利实验测出大气压的值约为百万帕。在地球不同的地方大气压值是否相同呢?

在高原地区煮饭,为什么要用高压锅才能将饭煮熟?导入课题。

二、实验探究、师生互动

(一)大气压的变化

1、大气压随高度的增加而减小。阅读课文P56图9-4-9

2、讨论交流:大气压强与天气

阅读P56课文图9-4-10冷空气下沉,形成高压区;热空气上升,形成低压气。

气压跟天气有密切的关系。一般地说,地面上高气压的地区往往是晴天,地面上低气压的地区往往是阴雨天。这里所说的高气压和低气压是相对的,不是指大气压的绝对值。某地区的气压比周围地区的气压高,就叫做高气压地区;某地区的气压比周围地区的气压低,就叫做低气压地区。

在同一水平面上,如果气压分布不均匀,空气就要从高气压地区向低气压地区流动。因此某地区的气压高,该地区的空气就在水平方向上向周围地区流出。高气压地区上方的空气就要下降。由于大气压随高度的减小而增大,所以高处空气下降时,它所受到的压强增大,它的体积减小,温度升高,空气中的凝结物就蒸发消散。所以,高气压中心地区不利于云雨的形成,常常是晴天。如果某地区的气压低,周围地区的空气就在水平方向上向该地区流入,结果使该地区的空气上升,上升的空气因所受的压强减小而膨胀,温度降低,空气中的水汽凝结,所以,低气压中心地区常常是阴雨天。

由于气压跟天气有密切的关系,所以各气象哨所每天都按统一规定的时刻观测当地的大气压,报告给气象中心,作为天气预报的依据之一。

高气压区是晴天,低气压区是阴天。晴高阴低。

三、板书设计

四、达标练习

1、大气压不是固定不变的。不同高度的大气压不一样,高度越高,大气压越 。

2、天气的变化也会影响大气压,一般晴天的大气压 ,阴天的大气压 ,冬天大气压往往比夏季 。

3、大气压与液体的沸点的关系:一切液体的沸点都是随着液面气体压强的增大而 。

4、气体的压强与其质量、体积和温度有关。一定质量的气体,体积越小,温度越高,压强越 。

5、大气压随高度的 而 ,但是变化并不均匀。

6、下列实验仪器,能够改为高度计的是( )

A、弹簧测力计 B、密度计

C、液体压强计 D、气压计

7、如果把笼罩着地球的大气层比作浩瀚的海洋,我们人类就生活在“大气海洋”的底部,承受着大气对我们的压强——大气压。下列有关叙述中错误的是( )

A、马德保半球实验有力证明了大气压的存在

B、标准大气压的数值为1.01×105Pa(760mm Hg)

C、大气压的大小与大气的密度有关,离地面越高的地方,大气压也越大

D、人的心情通常跟晴天和阴雨天大气压的高低变化有关。

8、请你估算一下大气压对物理课本表面的压力大约是(p0=1.0×105Pa) ( )

A 、5×105N B、5×103N C、50N D、5N

参考答案:

1、小。2、高,低,高。3、升高。4、大。5、增加,减小。6、D。7、C。8、B。

五、作业P57“自我评价”T4

实践活动

(1)让学生上网或去图书馆查阅资料,了解大气压与天气的关系,写出调查报告。

(2)设计一个给鸡自动饮水的装置,并解释其原理。

教学反思:

气压与天气有着密切的联系。低压预示着坏天气,高压预示着晴好。(参考资料)

一、定义与单位:

气压P:单位面积上大气大气柱的重量称为大气压强,简称气压。

单位:hpa, mb, mmHg 它们的关系式为:1hpa=1mb=3/4mmHg;气象中规定1000mb=750mmHg

标准大气压:当气温为0℃,在纬度45°的海平面上,760mm水银柱高时的大气压称为标准大气压,1标准大气压=1013.25mb

二、气压随高度的变化规律:

(1) h的大小表示气压随高度变化的快慢。高空的h比低空的h大。(在密度较大的低空大气层中,只要上升较小的高度气压就能降低1hpa,而在密度较小的高空大气层中,则要上升较大的高度才能使气压降低1hpa。)

(2)在暖的地方,单位气压高度差h比冷地方要大。(温度越高,空气密度越小,h越大。) 船用压高公式:P=P`+H /8;即高度每增加8米,气压下降1hpa

课题 第九章 压强 复习(1)

一、单元复习目标

1、知识与技能目标:

(1)知道压力和压强的定义,说明压强的物理意义。

(2)理解压强的公式,单位,会灵活运用压强知识解决简单的问题。

(3)知道液体压强产生的原因,复述液体内部压强规律。

(4) 理解液体压强公式并会用公式进行简单计算,会用液体压强知识解决简单实际问题。解释连通器的原理及应用实例。

(5) 知道大气压产生得原因,大气压的值,大气压的应用。

(6)知道流体的压强特点,并解释有关现象。

2、过程与方法目标:

(1)培养学生运用物理语言分析问题和表达观点的能力。

(2)学会研究物理问题的科学方法和学习方法。

3、情感、态度与价值观目标:

形成积极向上,团结协作的学习氛围,学会与同伴的合作交流

二、复习的重点和难点

重点:

(1)压力和压强的定义,说明压强的物理意义。

(2)液体压强产生的原因,复述液体内部压强规律。

(3)解释连通器的原理及应用实例。

难点:

(1)会灵活运用压强知识解决简单的问题。

(2)液体压强公式并会用公式进行简单计算,会用液体压强知识解决简单实际问题。

三、知识梳理

歌诀记忆:

垂直表面的压力,大小可能等重力。 单位面积的压力,压强p=(压力比面积)

单位:1Pa=1N/m2,压力一定比面积, 书包带宽华表基,减小压强大面积;

刀锋切菜针缝衣,增大压强小面积。 固体只能传压力,压强传递靠液体。

液体重力生压强,密度深度定压强。 p=ρgh算压强,连通液体面相平。

密闭液体传压强,帕斯卡原理p1=p2, 空气重力生大气压,马德堡半球证气压,

托里拆利测量值,1标准气压=105Pa。高空稀薄气压低,气压降低沸点低。

四、教学课时:2课时

第一课时

一、基础练习

1.压力是 作用在物体表面的力。

2.压力的方向:过作用点 于接触面表面。

3.物体 上受到的 力叫压强。压强是表示压力作用效果的物理量。

4.压强的计算公式:P=,其中F表示 ,S表示 ,P表示 。压强的单位是 ,简称“帕”。1帕= 牛/米2。1Pa= N/m2 。

5.增大或减小压强的方法:在 不变时,增大压力可增大压强,减小压力可减小压强。在 不变时,增大受力面积可减小压强,减小受力面积可增大压强。

参考答案:1.垂直。2.垂直。3. 单位面积,压。4.压力,受力面积,压强。帕斯卡,1,1。5. 受力面积,压力。

二、例题分析

例题1:三个质量均为2千克的物体,如图1放置,处于平衡状态,试分析它们对接触面的压力和重力的关系?(实物投影,请同学们作出物体对接触面的压力)

分析:本题是让我们区分压力和重力的关系的。注意压力是垂直作用在物体表面上,而重力始终是竖直向下的。

解:设重力为G,对接触面的压力为N

图甲中:物体水平放置,压力竖直向下,和重力相等。

图乙中:物体放在斜面上,压力垂直于斜面,N不等于G。

图丙中:物体被压在竖直面上,所以压力垂直于接触面,N的大小和G大小无关,只与水平力F大小有关。

小结:压力和重力是两个不同的物理量,要区分清楚。请看以下对比:

名称 定义 性质 施力物体 方向 作用点 联系

压力 垂直压在物体表面上的力叫做压力 弹力 与它接触并挤压的物体 垂直于接触面 受力物体的表面 压力由重力引起时才与重力有关;压力大小不一定等于重力大小,方向不一定相同

重力 由于地球的吸引而使物体受到的力叫重力 引力 地球 总是竖直向下 物体的重心

例题2 北京市如图2所示的四种现象中,属于减小压强的是

参考答案:C。

例题3:广州市 通常情况下,物体压在同样的泥地上,如果压强相同则压痕深度相同。野生动物调查员在野外泥地上发现黑熊刚留下的足印。为了估算黑熊的质量,他把一个底面积是10cm2的容器放在足印附近的泥地上,再慢慢往容器中倒入沙子,直到容器在泥地上留下与黑熊足印深度相同的痕迹,测出此时装了沙的容器总质量为1.25 kg。(g取10N/kg)

(l)装了沙的容器对泥地的压强多大?

(2)量出黑熊与地接触的足印痕总面积共800cm2,估算黑熊的质量有多大?

解:(1)沙子的质量m=1.25kg,沙子对水平地面的压力F=G=mg=1.25kg×10N/kg=12.5N,

沙子对水平地面的压强p=

(2)黑熊的重力G=F=pS=1.25×104 Pa×800×10-4m2=103N。

黑熊的质量m=。

答:装沙的容器对地的压强是1.25×104Pa,黑熊的质量是100kg。

四、达标练习

1.(2009南京) 一头质量为6×103kg的大象,每只脚掌的面积为600cm2,它的重力为 N,它四脚着地时对地面的压强为 Pa。若大象抬起一条腿,如图3所示,它对地面的压强 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。(g取10N/kg)

2.(2009年潍坊市) 完全相同的8块橡皮,每块橡皮的长、宽、高为4:2:1。小明同学在水平桌面上把它们摆放成了如图4所示的四种形式,其中对桌面压强相等的是( )

A.A最大 B.B最大 C.D最大 D.一样大

3、(北京2010)图5中,采用减小受力面积的方法增大压强的事列是 ( )

4、(广州市2009) 黄华路小巷里的纪念碑“血泪洒黄华”(图7),铭记着日本侵略中国的一段历史,承载着日本欠下中国人的一份血债。碑身高约1.5m,宽约0.6m、厚约0.1m.已知碑石密度为2.6×103kg/m3,求:(本题g取10N/kg)

(1)纪念碑的碑重?

(2)它对地面的压强?

5.(石家庄市2009年)如图7所示,质量为48kg的小华同学骑着一辆自行车在平直公路上匀速运动500m,所用时间为100s。假设自行车在行驶过程中受到的阻力为其体重的。求:

(1)自行车行驶的速度;

(2)若自行车质量为12kg,车胎与地面总的接触面积为40cm2,则该同学骑车时,自行车对地面的压强为多少?(取g=10N/kg)

参考答案:

1. 6×104N,2.5×105Pa,增大。

2.C。3.A。

4. 2.34×103N,3.9×104Pa。

5. 5m/s,1.5×105Pa。

五、教学反思

压强知识是课程标准的科学内容第二个主题“运动和相互作用”,是该主题下的二级主题“机械运动和力”中的部分内容。课程标准要求:

1.通过实验,理解压强。能用压强公式进行简单计算。知道增大和减小压强的方法。

2.通过实验,探究液体压强与哪些因素有关。

3.知道大气压与人类生活的关系。

压强在工程技术上的应用十分广泛。应该着重让学生亲自经历各种探究过程,学习知识,发展解决实际问题的能力。

课题 第九章 压强 复习(2)

第二课时

一、基础练习

1、液体内部的压强的规律:液体对容器 和 都有压强,液体内部向各个方向都有压强。液体的压强随 增加而增大,在同一 ,液体向各个方向的压强相等;不同液体的压强还跟有 关。

2、液体压强的计算公式:p= 。其中:p表示压强,单位帕(Pa);ρ表示液体的密度,单位是千克/米3(kg/m3); g取9.8牛/千克。在粗略计算中g=10N/kg。h表示深度,是液体自由液面到所研究点的竖直高度,单位是米(m)。1Pa= kg/m3×N/kg×m。

3、连通器原理:连通器里的液体不 时,各容器中的液面高度总是相同的。

参考答案:1.底,侧壁,深度,深度,密度。2. ρgh,1。 3. 流动。

二、要点归纳

1、液体的压强:

(1)液体内部产生压强的原因:液体受重力且具有流动性。

(2)测量:液体压强计 用途:测量液体内部的压强。

(3)液体压强的规律:

⑴ 液体对容器底和测壁都有压强,液体内部向各个方向都有压强;

⑵ 在同一深度,液体向各个方向的压强都相等;

⑶ 液体的压强随深度的增加而增大;

⑷ 不同液体的压强与液体的密度有关。

(4)压强公式:

⑴ 推导压强公式使用了建立理想模型法,

前面引入光线的概念时,就知道了建立理想模型法,

这个方法今后还会用到,请认真体会。

⑵推导过程:(结合课本P45 图9—2—5,如图1)

液柱体积V=Sh ;质量m=ρV=ρSh

液片受到的压力:F=G=mg=ρShg .

液片受到的压强:p= F/S=ρgh

⑶液体压强公式p=ρgh说明:

A、公式适用的条件为:液体

B、公式中物理量的单位为:p:Pa;g:N/kg;h:m

C、从公式中看出:液体的压强只与液体的密度和液体的深度有关,而与液体的质量、体积、重力、容器的底面积、容器形状均无关。著名的帕斯卡破桶实验充分说明这一点。

D、液体压强与深度关系图象如图2所示。

(5)液体对底部的压力F与液体的重力G的关系如图3所示。

(6)计算液体对容器底的压力和压强问题——先求压强,再算压力

一般方法:㈠首先确定压强p=ρgh;㈡其次确定压力F=pS

特殊情况:压强:对直柱形容器可先求F 用p=F/S

压力:①作图法 ②对直柱形容器 F=G

2、连通器:

⑴定义:上端开口,下部相连通的容器

⑵原理:连通器里装一种液体且液体不流动时,各容器的液面保持相平

⑶应用:茶壶、锅炉水位计、船闸等都是根据连通器的原理来工作的。

3.液体压强的传递:帕斯卡原理。

(1)条件:密闭液体。

(2)特点:加在密闭液体上的压强,能够大小不变地被液体向各个方向传递。(p1=p2)

(3)应用:液压机(千斤顶)

三、例题分析

例题1:(北京2007)图4所示的平底茶壶的质量是0.4kg,茶壶底面积是4×10-3m2。内盛0.6kg的开水,水面高度在图中已标出,放置在面积为l m2的水平桌面中央。

试求:(1)由于水的重力而使水对茶壶底部产生的压力;

(2)茶壶对桌面的压强。(g=10N/kg)

解:(1)水对底面的压强p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.12m=1.2×103Pa,

水对茶壶底部的压力F=pS=1.2×103Pa×4×10-3m2 =4.8N。

(2)茶壶对桌面的压力F=G=mg=(m壶+m水)g=(0.4kg+0.6kg) ×10N/kg=10N,

茶壶对桌面的压强p=

小结:(1)公式p=ρgh用于计算液体由于重力而产生的压强。由公式可知,液体内部的压强只与液体的密度及液体的深度有关,而与液体的重量、液体的体积,容器的形状等无关。

(2)公式p=ρgh只适用于计算静止液体的内部的压强,不适用于计算固体的压强。

(3)公式p=ρgh中的h表示深度,不能理解为高度。h是指从液面到所求压强处之间的竖直距离。

(4)书写要规范,压强p,字母 p 要小写,不能写成P,与功率P(大写)不同。

例题2:(2009年临沂市)高强同学的爸爸是—名潜水员;暑假期间他随爸爸参加一次水下考察活动,爸爸告诉他本次考察潜水的最大深度为150m,还告诉他穿耐压低的潜水服比穿耐压高的潜水服活动方便,让他帮爸爸选择潜水服。高强同学发现有两种备用潜水服,第一种最大耐压为2×106Pa,第二种最大耐压为6×106Pa。高强同学通过计算很快帮爸爸选定了其中的一种。请你通过计算说明他选的是哪—种

解:液体压强p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×150m=1.5×106Pa,

因为水下既有水产生的压强,还有大气压1.01×105Pa,两者相加,小于2×106Pa,实际压强小于承受压强,符合要求。选第一种最大耐压2×106Pa的潜水服。

例题3( 2010北京市)有两只大烧杯,其中一杯盛有纯净水,另一杯盛有盐水。老师告诉小敏盐水的密度大于纯净水的密度,希望她用压强计将它们区别开。如图5所示,小敏将压强计的金属盒(探头)先后浸没到甲、乙两杯液体中,分别记下压强计U形管两侧的液柱高度差h甲和h乙。她发现h甲小于h乙,于是认为乙杯子中盛的是盐水。老师指出小敏的实验过程是不正确的。小敏认真思考后发现自己在实验过程中没有控制变量,并提出了新的实验思路如下:将压强计的金属盒(探头)先后浸没到甲、乙两杯液体中,压强计U形管两侧的液柱高度差分别用hˊ甲和hˊ乙表示,使hˊ甲与hˊ乙 ,比较

,则 的一定是盐水。请你将小敏的实验思路补充完整。

参考答案:相等,金属浸入水中的深度,深度小的。

四、达标练习

1.(2009年杭州市)图6为水库大坝的设计示意图,你认为哪一张设计图是合理的? (选填“A”、“B”或“C”)理由是 。

2.我国举世瞩目的三峡大坝。拦河大坝之所以修成“上窄下宽”的形状,是因为 。三峡大坝的船闸是 在实际中的具体运用,它能让大型轮船在上下游之间顺利往返航行。

3.(2010 南京) 同一压强计的金属盒先后放入甲、乙两种液体中,现象如图7所示。这两种液体的密度大小关系是

A.甲液体的密度一定小于乙液体的密度

B.甲液体的密度一定等于乙液体的密度

C.甲液体的密度一定大于乙液体的密度

D.无法判断

4、今年夏天,爸爸带着小亮第一次去海边游泳,当小亮由浅水处往水的深处走时,感到胸口越来越闷,他问爸爸有没有这种感觉,爸爸说也有,并问他这是什么原因,你能帮小亮回答这个问题吗?

参考答案:

1.A,水越深,压强越大,底部越宽,承受压强越大,越坚固。

2. 水越深,压强越大,底部越宽,承受压强越大,连通器。

3.A。

4.水的压强随着深度的增加而增大,对人的胸口的压力越来越大。

五、教学反思

压强知识的复习注意从学生实际的认知水平出发,创设了一系列的问题情景,既注重探究式学习的开展,又为多样化的学习方式提供了丰富的素材和便利条件。注意所学知识在实际中的应用,注意了物理知识与现代科学技术的联系,如介绍我国的三峡大坝、船闸等。注意了对学生情感、态度与价值观的潜移默化地培养。

p表示压强(单位:Pa)

F表示压力(单位:N)

S表示受力面积(单位:m2)

压强

压力作用效果:与压力有关;与受力面积有关。

压力:垂直作用在物体表面的力——(弹力)

压强

公式:

定义:物体在单位面积上受到的压力。

p表示压强(单位:Pa),1Pa=1N/m2

F表示压力(单位:N)

S表示受力面积(单位:m2)

1帕的意义:1平方米的面积上受到1牛的压力。

G

压强

公式:

单位:帕(Pa),1 Pa=1N/m2

流体的压强:流体对内部和与它接触的物体都有压强。

减小压强

(1)压力一定时,增大受力面积;

(2)受力面积一定时,减小压力。

增大压强

(1)压力一定时,减小受力面积;

(2)受力面积一定时,增大压力。

测量压强:压强计。液柱差大,压强大。

液体压强的特点

液体内部各个方向上都有压强;

在同一深度,各个方向的压强大小相等;

液体内部的压强,随深度的增加而增大。

液体压强还跟液体的密度有关。

h

pS

F水柱

ρ

S

液体压强的大小

液体压强的大小:与液体的密度和深度有关。

注意:计算时单位必须用主单位。

ρ—液体的密度,单位:kg/m3

p=ρgh h —液体的深度,单位:m。

p —液体的压强,单位:Pa。

液体压强公式推导:建立模型,二力平衡,计算压强。

水

煤油

①同种液体

②不流动时

③液面相平

图9—3—4

图9—3—1

液压技术

帕斯卡原理:加在密闭液体上的压强,能够大小不变地向各个方向传递。

应用:液压千斤顶、液压刹车系、蜘蛛液压腿。

特点:平稳、无噪声、机动灵活。

连通器

定义:上端开口,下部相连的容器。

原理:

应用:茶壶、水位计、船闸

③液面相平

①同种液体

②不流动

大气压强

大气压强:大气对浸在它里面的物体有压强。

证明大气压存在实验:马德保半球实验、纸杯托水。

1标准大气压==1.01×105Pa≈105Pa

测量:托里拆利实验

大气压值

大气压的变化

大气压与天气有关:晴高阴低;冬高夏低。

大气压随高度的增加而减小。气压计——高度计。

压

强

压力

压力(F):垂直作用在物体表面的力---弹力。

物体对水平受力面的压力可能等于重力。

作用效果:与压力大小、受力面积有关。

方向:与受力面垂直

压强:单位面积上受到的压力(p)

公式:p= 压强(Pa)=

单位:帕(Pa) 1Pa=1N/m2

影响因素:压力、受力面积

增大压强:增大压力,减小受力面积。

减小压强:压力一定时,增大受力面积。

压强

液体压强特点:液体内部向各个方向都有压强,压强随液体的深度的增加而增大;在同一深度的各处、各个方向的压强大小相等;在同一深度液体的压强还跟密度有关。

公式:p=ρgh 1Pa=1kg/m3×1N/kg×1m

液体压强跟液体密度、深度有关。

(1)连通器原理:同种液体不流动液面相平。应用:茶壶。

(2)帕斯卡原理:条件:密闭液体。特点:P1=P2。液压机

液体

压强

大气压强:空气有质量,会在作用的面积上产生压强。马德堡实验证明大气压存在。

测量:托里拆利实验。1标准大气压=760mm汞柱=1.013×105Pa。

大气压的变化:越高的地方空气稀薄气压越小。液面气压越高,液体的沸点越高。晴天气压比阴天高,冬天比夏季高。

大

气

压

强

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 41 页 (共 42 页) 版权所有@21世纪教育网