12.我们的食物 教案

图片预览

文档简介

12、我们的食物

【教学目标】

1、观察并记录生活中的食物来源,初步认识动植物与人类生活的关系。

2、利用感官观察、记录生活中的食物。

3、愿意在观察生活中的食物来源过程中合作交流,体验到合作交流的乐趣。

4、得要珍惜动植物资源,热爱大自然。

【教学重难点】

1、利用感官观察、记录生活中的食物。

2、愿意在观察生活中的食物来源过程中合作交流,体验到合作交流的乐趣。

【教学准备】

记录一天中自己吃的食物;课件。

【课时安排】 1课时

【教学过程】

一、创设情境,感知问题

师:请同学们仔细观看一段视频并思考:你们都观察到了什么?想到了什么?能提出什么样的问题?(播放几段制作不同食物的视频。)(学生汇报交。)

师:看来同学们对食物都很感兴趣。那么,你们平时最喜欢吃什么呀?(学生回答。)

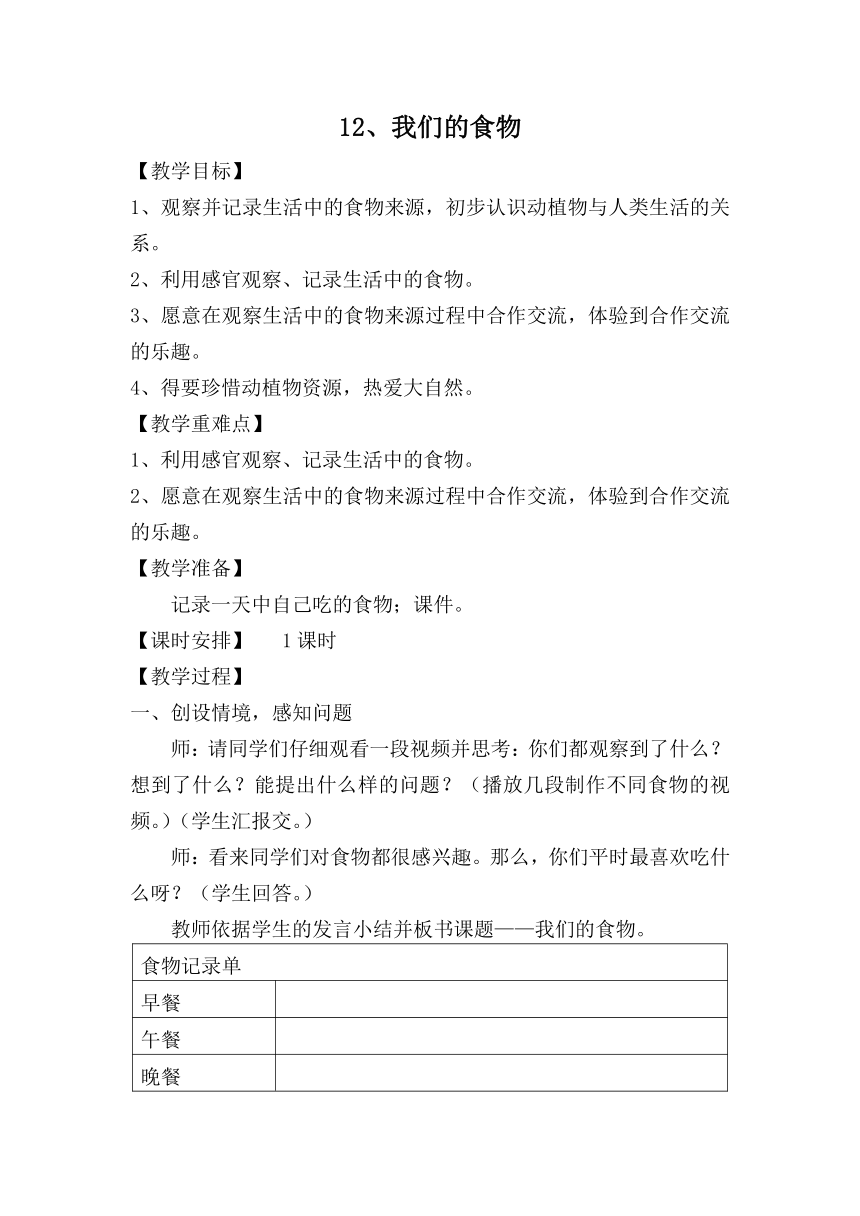

教师依据学生的发言小结并板书课题——我们的食物。

食物记录单

早餐

午餐

晚餐

二、探究体验,解决问题

1.我们的食物有哪些?

(1)教师提出问题:我们吃的食物有哪些?

(2)教师引导学生以小组为单位填写记录单并汇总。

(3)展示交流。

教师先让学生列举一些常吃的食物,再让学生介绍虽然不常吃但自己知道的一些食物,还可以让学生列举一些自己爱吃的食物,并说说爱吃的理由。

教师利用实物投影仪展示交流结果。

2.给食物分类。

(1)提出问题。

师:请同学们想一想,馒头、面条、牛奶、烧鸡、香菇、木耳等食物分别来自哪里。

(2)小组讨论探究。教师巡视指导。

(3)汇报交流。学生汇报,教师小结:我们饭桌上的食物一部分来自植物,一部分来自动物。它们都来自自然界,是大自然给我们提供了丰富的食物。

(教师总结升华学生的结论,板书——食物。)

3.食物是怎样来的?

(1)提出问题。

师:同学们,大自然给我们提供了丰富的食物资源,然而很多食物的形成要经历一个漫长的过程。谁能说一说我们身边的食物是怎样来的?

(2)学生小组讨论探究。教师巡视。

(3)学生汇报,教师小结:我们的食物源自自然界,但从自然界到我们的餐桌上还要经历一系列的过程。小麦变成馒头的过程:种子——发芽——长大——收获——加工(磨成面粉)——烹饪(做成馒头)。

4、厉行节约,反对浪费。

教师出示一些食物大量被浪费的图片,让学生意识到浪费食物是违反法律的行为,每个人都应该节约食物、严禁浪费食物。

三、拓展延伸

介绍家乡特产。

1、提出话题:我国的饮食文化丰富多彩,每个地方都有自己的地方名吃。假如有客人自远方来,同学们最想让他品尝我们这个地方的什么特色美食呢?

2、学生自由列举具有家乡特色的美食。

3、讨论:同学们打算从哪些方面向客人介绍自己家乡的美食?

(教师可引导学生从烹饪流程、色香味、营养价值等各方面进行介绍。)

4、教师可以让学生依据自己的饮食爱好选择自己比较了解的一种美食组成美食宣传小组,拟订宣传稿。

5、展示交流:各小组按照拟订的宣传稿召开美食推介会。

【教学目标】

1、观察并记录生活中的食物来源,初步认识动植物与人类生活的关系。

2、利用感官观察、记录生活中的食物。

3、愿意在观察生活中的食物来源过程中合作交流,体验到合作交流的乐趣。

4、得要珍惜动植物资源,热爱大自然。

【教学重难点】

1、利用感官观察、记录生活中的食物。

2、愿意在观察生活中的食物来源过程中合作交流,体验到合作交流的乐趣。

【教学准备】

记录一天中自己吃的食物;课件。

【课时安排】 1课时

【教学过程】

一、创设情境,感知问题

师:请同学们仔细观看一段视频并思考:你们都观察到了什么?想到了什么?能提出什么样的问题?(播放几段制作不同食物的视频。)(学生汇报交。)

师:看来同学们对食物都很感兴趣。那么,你们平时最喜欢吃什么呀?(学生回答。)

教师依据学生的发言小结并板书课题——我们的食物。

食物记录单

早餐

午餐

晚餐

二、探究体验,解决问题

1.我们的食物有哪些?

(1)教师提出问题:我们吃的食物有哪些?

(2)教师引导学生以小组为单位填写记录单并汇总。

(3)展示交流。

教师先让学生列举一些常吃的食物,再让学生介绍虽然不常吃但自己知道的一些食物,还可以让学生列举一些自己爱吃的食物,并说说爱吃的理由。

教师利用实物投影仪展示交流结果。

2.给食物分类。

(1)提出问题。

师:请同学们想一想,馒头、面条、牛奶、烧鸡、香菇、木耳等食物分别来自哪里。

(2)小组讨论探究。教师巡视指导。

(3)汇报交流。学生汇报,教师小结:我们饭桌上的食物一部分来自植物,一部分来自动物。它们都来自自然界,是大自然给我们提供了丰富的食物。

(教师总结升华学生的结论,板书——食物。)

3.食物是怎样来的?

(1)提出问题。

师:同学们,大自然给我们提供了丰富的食物资源,然而很多食物的形成要经历一个漫长的过程。谁能说一说我们身边的食物是怎样来的?

(2)学生小组讨论探究。教师巡视。

(3)学生汇报,教师小结:我们的食物源自自然界,但从自然界到我们的餐桌上还要经历一系列的过程。小麦变成馒头的过程:种子——发芽——长大——收获——加工(磨成面粉)——烹饪(做成馒头)。

4、厉行节约,反对浪费。

教师出示一些食物大量被浪费的图片,让学生意识到浪费食物是违反法律的行为,每个人都应该节约食物、严禁浪费食物。

三、拓展延伸

介绍家乡特产。

1、提出话题:我国的饮食文化丰富多彩,每个地方都有自己的地方名吃。假如有客人自远方来,同学们最想让他品尝我们这个地方的什么特色美食呢?

2、学生自由列举具有家乡特色的美食。

3、讨论:同学们打算从哪些方面向客人介绍自己家乡的美食?

(教师可引导学生从烹饪流程、色香味、营养价值等各方面进行介绍。)

4、教师可以让学生依据自己的饮食爱好选择自己比较了解的一种美食组成美食宣传小组,拟订宣传稿。

5、展示交流:各小组按照拟订的宣传稿召开美食推介会。