(浙江专用)2018—2019版高中语文苏教版必修1课件:专题二获得教养的途径文本11《师说》(58张PPT)

文档属性

| 名称 | (浙江专用)2018—2019版高中语文苏教版必修1课件:专题二获得教养的途径文本11《师说》(58张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-11-07 08:23:10 | ||

图片预览

文档简介

课件58张PPT。文本11 师 说专题二 获得教养的途径[学习目标]

1.积累重要的文言基础知识。

2.理解“道之所存,师之所存”的思想,理清本文的论证思路。

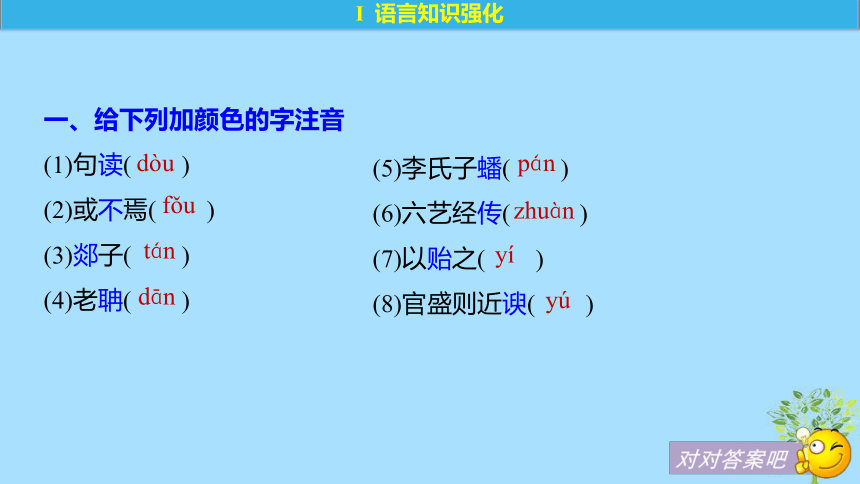

3.学习本文的对比论证方法。内容索引预读先学多读厚积品读研析预读先学一、给下列加颜色的字注音

(1)句读( )

(2)或不焉( )

(3)郯子( )

(4)老聃( )Ⅰ 语言知识强化(5)李氏子蟠( )

(6)六艺经传( )

(7)以贻之( )

(8)官盛则近谀( )dòufǒutándānpánzhuànyíyú二、识记文中基础知识

1.解释下列加颜色词的含义

(1)闻道:

(2)夫庸知其年之先后生于吾乎:________________________________

(3)出人:

(4)句读:

(5)官盛则近谀:

(6)不齿:

(7)圣人无常师: 得知。庸,岂,难道;知,了解,知道。超出一般人。 句,文句意思表达完毕,叫“句”;读,同“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方。“句读”在这里泛指文字的诵读。阿谀,奉承。不屑一提。意思是极度鄙视。固定的老师。(8)三人行,则必有我师:

(9)术业有专攻:

(10)六艺经传:

(11)不拘于时:

(12)余嘉其能行古道:

(13)作《师说》以贻之: 行,走路;必,一定。术业,学问和技艺;攻,学习,研究。 六艺的经文和传记。六艺,即六经,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》;传,传记,解释六经的著作。时俗,指当时士大夫中耻于从师的不良风气。赞赏。赠送。2.写出下列通假字及意义

(1)师者,所以传道受业解惑也:_________________

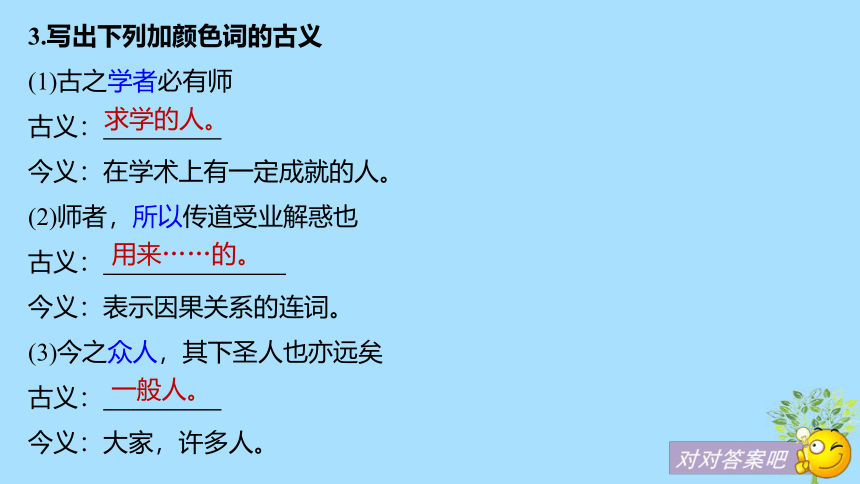

(2)或师焉,或不焉:___________ 同“授”,教授。同“否”。3.写出下列加颜色词的古义

(1)古之学者必有师

古义:

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)师者,所以传道受业解惑也

古义:

今义:表示因果关系的连词。

(3)今之众人,其下圣人也亦远矣

古义:

今义:大家,许多人。求学的人。用来……的。一般人。(4)是故弟子不必不如师

古义:

今义:表示事理上或情理上不需要。

(5)吾从而师之

古义:

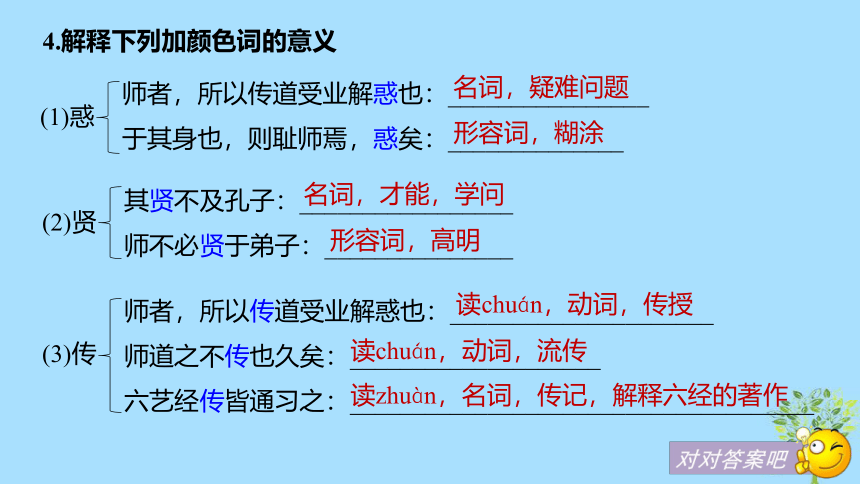

今义:上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。不一定。从,跟从;而,并且。4.解释下列加颜色词的意义(1)惑师者,所以传道受业解惑也:________________

于其身也,则耻师焉,惑矣:______________ (2)贤其贤不及孔子:_________________

师不必贤于弟子:_______________ (3)传师者,所以传道受业解惑也:_____________________

师道之不传也久矣:____________________

六艺经传皆通习之:_____________________________________ 名词,疑难问题形容词,糊涂名词,才能,学问形容词,高明读chuán,动词,传授读chuán,动词,流传读zhuàn,名词,传记,解释六经的著作(4)师古之学者必有师:____________

师道之不传也久矣:_______________

巫医乐师百工之人:__________________________

齐师伐我:____________ (5)道其闻道也固先乎吾:______________

师道之不复可知矣:___________

道相似也:________________ 名词,老师动词,从师学习名词,有专门知识、技能的人名词,军队名词,儒家之道名词,风尚名词,道德,学问5.掌握下列加颜色词语的活用类型,并写出其含义

(1)名词的活用

①名词用作动词

a.则耻师焉:

b.其下圣人也亦远矣:

②名词的意动用法

a.吾从而师之:

b.孔子师郯子: 从师,拜师。不及。以……为师。以……为师。(2)形容词的活用

①形容词的意动用法

而耻学于师:

②形容词用作名词

a.小学而大遗:

b.吾未见其明也:

c.是故圣益圣,愚益愚

③形容词用作动词

惑而不从师: 以……为耻。小的方面;大的方面。明智的地方。圣明的人;愚昧的人。遇到疑难问题。(3)动词的活用

动词的使动用法

授之书而习其句读者: 使……学习。6.写出下列加颜色虚词的意义和用法(1)则于其身也,则耻师焉:_________________

三人行,则必有我师:______________________

此则岳阳楼之大观也:___________________ (2)乎夫庸知其年之先后生于吾乎:___________

生乎吾前:_______________________

君子博学而日参省乎己:_________________________连词,表转折,却连词,表顺承关系,就副词,表判断,就是 语气词,呢介词,相当于“于”,在介词,相当于“于”,不译(3)其生乎吾前,其闻道也固先乎吾:__________

惑而不从师,其为惑也终不解矣:________________

古之圣人,其出人也远矣:_______________________

夫庸知其年之先后生于吾乎:___________

其皆出于此乎:_______________________

今其智乃反不能及,其可怪也欤:______________________ 代词,他指示代词,那些代词,他们,指古之圣人代词,他的语气副词,表猜测,大概语气副词,表感叹,多么7.翻译下列文中的句子

(1)师者,所以传道受业解惑也。

译文:

(2)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

译文:

(3)位卑则足羞,官盛则近谀。

译文: 老师,是靠他来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。 因此无论高贵,无论低贱,无论年纪大小,道存在的地方,就是老师存在的地方。 以地位低的人为师,则足以感到耻辱;以官大的人为师,则被认为近于谄媚。三、名言警句

1.课文名句

(1)师者,所以传道受业解惑也。

(2)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(3)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(4)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

2.课外名句

(1)业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈《进学解》

(2)蚍蜉撼大树,可笑不自量。——韩愈《调张籍》

(3)世有伯乐,然后有千里马。——韩愈《马说》一、作者简介

韩愈(768—824),字退之,自谓郡望昌黎,故称韩昌黎;晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。卒谥“文”,世称韩文公。苏轼称赞他“文起八代之衰,而道济天下之溺;忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅”。他与柳宗元、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、欧阳修、王安石合称为“唐宋八大家”。与柳宗元共同倡导“中唐古文运动”,合称“韩柳”。

韩愈的散文、诗均有名。著作有《昌黎先生集》。他所谓的“古文”是和当时流行的重词藻、轻内容的骈文相对立的,即奇句单行,是以儒家思想为基本内容、取法先秦两汉文体的散文。实际上是以复古为解放,Ⅱ 文本常识积累目的在于继承古人用通俗平易的语言抒情达意的优良传统。韩愈主张写文章要“唯陈言之务去”,提倡学习古人写文章“师其意,不师其辞”的传统,强调“文从字顺”“词必己出”,可见这实际上是一种文风和文学语言的革新运动。二、背景展示

《师说》是韩愈的一篇著名论文。此文作于唐德宗贞元十八年(802),这一年,韩愈35岁,任国子监四门博士,这是一个“从七品”的学官,职位不高,但是他在文坛上早已有了名望。他倡导的“古文运动”也已经开展。他是这个运动公认的领袖。这篇文章是针对当时门第观念影响下“耻学于师”的坏风气写的。门第观念源于魏晋南北朝的九品中正制,自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族的子弟凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙从师。到唐代,九品中正制废除了,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在着从师“位卑则足羞,官盛则近谀”的心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道”为师,“道”在即师在,这在当时是有进步意义的。三、文学常识

说

“说”是古代的一种用议论、说明等方式来阐述事理的文体。“说”的语言简洁明了,寓意深刻;写法较灵活,跟现代的杂文大体相似,通常采用以小见大的方法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理。“说”可以先叙后议,也可以夹叙夹议。《马说》《爱莲说》等都属于“说”这类文体。唐宋古文运动

“唐宋古文运动”指唐代中叶及北宋时期以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。因同时涉及文学的思想内容,所以兼有思想运动和社会运动的性质。“古文”这一概念由韩愈最先提出。他把六朝以来讲求声律、辞藻及对偶的骈文视为俗下文字,认为自己的散文继承了先秦两汉文章的传统,所以称“古文”。韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的儒学道统,将改革文风与复兴儒学变为相辅相成的运动。他在提倡古文时,进一步强调要以文明道。除唐代的韩愈、柳宗元外,宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙等也是古文运动的代表人物。品读研析尊师重道是中华民族的传统美德。古人云“一日为师,终身为父”,可见古人对老师的尊敬;现代社会尊师重道也蔚然成风,毫不逊色于古人,人们把老师比喻成“人类灵魂的工程师”。然而,在魏晋以后门阀制度仍有沿袭的唐代,贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。因此,他们轻贱老师,社会上的从师之风日下。在这种情况下,唐代散文家韩愈却大张旗鼓地宣扬自己的观点,批判“耻学于师”的陋习。现在,我们就来学习千古佳作《师说》,从中感受韩愈非凡的勇气和斗争精神。根据图示,回答下列三个问题:

(1)本文第一部分从三个角度探讨“古之学者必有师”,请根据图示内容,在图中空缺处(①②)填出其他两个角度。

(2)本文第二部分主要运用了什么手法?请根据图示内容,填在图中空缺处(③)。

(3)本文的写作目的是什么?请根据图示内容,填在图中空缺处(④)。Ⅰ 通读——整体感知答案从师的必要择师的标准对比勉励从师学习Ⅱ 深读——重点探究1.这篇课文论述了从师之道。课文的第一段是怎样逐步推出论点的?第二、三段是从什么角度论述的?答案 (1)第一段开篇提出“古之学者必有师”。紧接着正面概述教师的职能和任务是“传道受业解惑”;然后转而论述从师的必要性,无师不能解惑;最后正面论述择师的标准,凡先闻道者,都可为师,并归纳为“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。

(2)第二段评述当时不从师的不良风气,从反面论证从师的必要。第三段举历史事例正面论述从师的必要性和以能者为师的道理。答案2.在《师说》中,韩愈有关“师道”的主要思想是什么?在他的心目中“师”的标准有哪些?文章最后为什么赞许李蟠的“好古文”与“不拘于时”?答案答案 (1)“师道”的主要思想:道之所存,师之所存也。

(2)“师”的标准:①作用,“传道受业解惑”。②择师的标准,“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。③师生关系,“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”。④多方面地向别人学习,“无常师”。⑤好古文,行古道,不拘于时。(3)原因:①韩愈反对浮靡的文风,倡导古文运动,而李蟠“好”的正是韩愈倡导的“六艺经传”。②当时社会风气不好,人们不肯从师学习,李蟠不受风气影响,拜韩愈为师。③既是对李蟠不从流俗的肯定,也是对士大夫们“耻学于师”的有力批判。3.韩愈把“句读之师”和“传道解惑之师”区别开来,究竟有没有道理?答案 韩愈的学习观就是倡导从师问道,要向一切可以学习的人学习。“句读之不知”,在韩愈看来,这是基本知识的欠缺,可以由“句读之师”来解决(在以后的教育看来,学生也可通过自学来解决);而对“道”的认识,是一般教师解决不了的。韩愈把“句读之师”和“传道解惑之师”进行了区分,但是他在批判“士大夫之族”不肯从师学习时,将其与“巫医乐师百工之人”的求师进行对比,无意中流露出对底层劳动者的轻视,这是社会等级观念所致。答案本文讲了许多从师的道理,有人认为这些思想是进步的,有创新;有人认为具有阶级局限性,你怎么看?答案Ⅲ 延读——思维拓展答案 韩愈在《师说》中的创新,从内容上来说至少有三点:一是突破了一般人对老师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”扩大到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”,对老师的作用给予了全面而崭新的界定,这在当时是个了不起的进步,在今天仍有现实意义。

二是针对“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的全新的从师观念,从师即学道,唯“道”是问,凡是闻道者无论贵贱长幼都可为师。这是石破天惊的新观念,开拓了为师者的广阔领域。三是在“道之所存,师之所存”观点的指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。

但韩愈是站在封建阶级的立场上。他所说的“道”指“圣人之道”,他认为“巫医乐师百工之人”是为“君子不齿”的,“士大夫之族”本应比他们高明,这表现了作者的阶级局限性。又如作者重“传道”,而轻“彼童子之师”的“授之书”“习其句读”,这种观点也是片面的。多读厚积对比论证

文本第二段主要运用了对比论证。第一层,把“古之圣人”从师而问和“今之众人”耻学于师相对比,指出是否尊师重道,是圣愚分野的关键所在;第二层,以为子择师而自己不从师作对比,指出“小学而大遗”的谬误;第三层,以“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”作对比,批判当时社会上轻视师道的风气。通过这三组对比论证,在对比中验证结论:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!从批判反面现象中阐明论点:古之学者必有师。Ⅰ 读技法·勤练笔技巧点拨

对比手法,是文学创作中常用的一种表现手法,是把对立的意思或事物或把事物的两个方面放在一起作比较,让读者在比较中分清好坏、辨别是非。运用这种手法,有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。迁移运用

请运用对比的艺术手法写一个片段,描写出一个场景或表现一个人物,不少于300字。答案答案 (示例)试卷又发下来了。有的试卷的上面写着鲜红的“100”,得着这样卷子的人自然很高兴,其中有的人不免洋洋自得,腿不停地上下摆动,有一种飘飘然的感觉。有的人把头埋在桌子上,不用问就知:一定没考好。他头下压着的试卷上露出了好几个红红的大叉,其醒目程度不亚于别人的“100”。有的则拿着得分不高不低的卷子叽叽喳喳地谈着:“其实这道题我会做,就是马虎了。”“本来我都做对了,又改错了。”……话音最大的是我的同桌。他一手拍着试卷,一手拍着大腿,不住地嚷嚷着:“只差一分,只差一分!为什么只差一分呢?”他的试卷上红蓝黑色俱全:黑色的试题、蓝色的回答、红色的勾勾叉叉,这些和别人的差不多。但是,在他试卷的右上角,赫然写着的是一个红色的“59”,好像比别人试卷上的分数都要大,都要醒目。他的话音吸引了不少同学前来围观,一时间教室里沸反盈天。一、课本素材

【点击文本】 古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣!Ⅱ 读素材·善积累【运用示例】 虚心求教、不耻下问是获得真知的最有效途径。只有谦虚的人才能经常发现自己的不足,才能使自己在各方面得到指导和帮助,使自己不断进步。这个道理仿佛谁都明白,但在实际生活中,有的人往往表现得不够谦虚,只要取得一点成绩就沾沾自喜,认为自己什么都懂了,不愿请教他人,这实在是幼稚无知的表现。古往今来,有多少卓越的科学家总把谦虚作为自己的座右铭,告诉自己学无止境,要虚心向他人学习。李时珍撰写《本草纲目》的几十年间,读过八百多种典籍。在研读古书时,发现诸家说法并不一致,且相互矛盾,便多方深入实际,亲自“采药”,同时向许多有实践经验的医生、药工、樵夫、渔夫等人请教,终于鉴别考证了历代记载的一千多种药物,重新得出了科学的结论。我国古代学者刘开说过:“君子之学必好问,问与学,相辅而行者也。非学,无以致疑;非问,无以广识。”学与问相辅相成。一个人智慧有限,知识无涯,学习中总会碰到许多疑难问题。我们提倡虚心求教、不耻下问,就是碰到问题,实事求是,不懂不要装懂,不懂就要多向人请教,而且要有点打破砂锅问到底的精神,这样才能获得知识。二、课外素材

陈寅恪:教授的教授

陈寅恪(1890—1969),中国现代最负盛名的历史学家、古典文学研究家、语言学家,与王国维、梁启超并称为“清华三巨头”,著有《隋唐制度渊源略论稿》《唐代政治史述论稿》《元白诗塞征稿》《论〈再生缘〉》《柳如是别传》等历史著作。在中国百年学术史上,他是学贯中西的“泰斗”,更是学院派知识分子的标杆性人物。他一贯坚持的“自由之思想,独立之精神”是中国学界顶礼膜拜的精神信条。拥有长达十六年留学之旅的他先后在日本、欧洲、美国等地求学,所读高校不乏德国柏林大学、瑞士苏黎世大学、美国哈佛大学诸如此类的名校,拥有阅读梵、巴利、波斯、突厥、西夏、英、法、德等多种语言文献的能力。但他读书以掌握知识为目的,往往兴起而学,兴尽而歇,只要听说哪里有好大学、好教授,他就去旁听,而且乐此不疲,因而未曾拿到一个学位。1925年,陈寅恪在清华任教。他的课堂总是座无虚席。座下听课的教授比学生还要多。在当时,胡适、傅斯年、金岳霖等人和学术界人士就用“陈先生的学问三百年来一人而已”“教授之教授”“太老师”“盖世奇才”“活字典”等评价陈寅恪。

然而,如此受师生欢迎的博学鸿儒,进入清华园之初,几乎遭到了校方的拒绝。清华国学院筹建于1925年春天。在用人之际,主持国学院筹建的教务长吴宓和甫任国学院导师的梁启超,分别向清华校长曹云祥竭力推荐正在德国柏林大学研攻梵文的陈寅恪。而陈寅恪当时既没有学位,又没有著作,这让曹云祥非常为难,梁启超向曹校长力荐道:“陈先生学问远胜于我!”最终,曹云祥破格录取陈寅恪,也为清华成就了一段经典。【选材感言】 “道之所存,师之所存”,陈寅恪先生的清华经历固然与先生自己的学识密不可分,但吴宓和梁启超先生的远见卓识、曹云祥校长的任人唯贤也确实是清华的一段佳话。火中生莲

李 舫

文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱。

康熙二十三年的一天,清代两广总督吴兴祚一路向东,从广州来到潮州的韩文公祠。远山如骏马奔腾而来,石阶似巨龙蜿蜒入云。吴兴祚感慨万分,题诗勒石。这一年是1684年。此后300余年,因为这首诗,吴兴祚与他倾慕不已的文公韩愈一道,被镌刻在中国南疆的文化碑林。Ⅲ 读美文·会赏析以这一刻为终点,时光向前倒退865年——这是公元819年,元和十四年,短暂的“元和中兴”已经攀到了顶峰。这一年,还有一件很小很小的事,小到同这一年的任何一件事相比,似乎都可以忽略不计。然而,恰恰是这件小事,改变了中国文化的命运。

史料记载,“十四年正月,宪宗遣宦官赴法门寺迎佛骨至长安。留宫中供奉三日,然后送各个寺院供奉。长安王公百姓瞻视施舍,唯恐不及”。刑部侍郎韩愈却不以为然,他“不合时宜”地上表切谏,慷慨陈词,直言将佛骨送到寺院里让百姓供养,毫无意义且劳民伤财。在中国数千年、数万计的“表”中,这份秉笔直言、震古烁今的《论佛骨表》,是中国文化史中足以彪炳史册的大文章,也是中国政治史上文人因言获罪的耻辱一页。元和十四年元月十四日,1 200年前一个阴冷晦暗的冬日,韩愈蹒跚着走出长安,以戴罪之身一路向东、向南,再向东、向南。

潮州是韩愈一生中最大的政治挫折。在被押送出京后不久,韩愈的家眷亦被斥逐离京。就在陕西商县层峰驿,他那年仅十二岁的女儿竟病死在路上。仕途的蹬蹭,女儿的夭折,家庭的不幸,命运的乖蹇;因孤忠而罹罪的锥心之恨,因丧女而愧疚的切肤之痛;对宦海的愁惧,对京师的眷恋……悲、愤、痛、忧,一齐降临到韩愈头上。然而,这又怎样?

身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱——这恰是韩愈的忧思与隐忍,与百姓的忧愁悲苦相比,个人的坎坷又算得了什么?四月二十五日,韩愈辗转三月余,终于抵达潮州,行程八千里,费时近百天。但是,他甫一抵潮,即理州事,芒鞋竹杖草笠蓑衣,与官吏相见,询问百姓疾苦。元和十四年的潮州,风不调,雨不顺,灾患频仍,稼穑艰难。先是六月盛夏的“淫雨将为人灾”,韩愈祭雨乞晴。淫雨既霁,稻粟尽熟的深秋,又遭遇绵绵阴雨。过量的雨水使得韩愈焦虑不已,他为自己无力救灾而深感愧疚,“非神之不爱人,刺史失所职也。百姓何罪,使至极也!”炽诚竣切,跃然纸上。此后不久,韩愈还进行了一场别开生面的祭祀鳄鱼的活动。潮州鳄鱼的残暴酷烈,韩愈途经粤北昌乐泷时,即有耳闻。为此,韩愈写了《祭鳄鱼文》,文字矫捷凌厉,雄健激昂。一篇檄文,数次围剿,常年困扰百姓的鳄鱼被驱逐,韩愈迅速赢得了百姓的信任。韩愈在潮州还有修堤凿渠之举。《海阳县志·堤防》引陈珏《修堤策》曰,北堤“筑自唐韩文公”。潮州磷溪镇有一道水渠叫金沙溪,当地传说是韩愈命人开凿的。清澈的渠水,至今仍在滋润着两岸的田畴。碧堤芳草,遏拒洪流;银渠金沙,奔涌浩荡;稻海谷浪,扬波叠翠。潺潺的水声,千百年来,似乎在不断地诉说着韩愈当年的功绩。韩愈不是潮州乡学的创办者,但对潮州文化教育却有不可磨灭的功绩。为了办好潮州乡校,“刺史出己俸百千,以为举本,收其赢余,以供学生厨馔”。百千之数,其值几何?据李翱著《李文公集》所载,元和末年,一斗米合五十钱,故百千可折合米两百石。如此算来,百千相当于韩愈八个多月的俸金。也就是说,韩愈把治潮八个月的俸金,全数捐给了学校。韩愈对潮州文化的最大贡献,还在于他大胆起用当地人才,推荐地方隽彦赵德主持州学。起用当地人才主持州学,这是一项意义重大、影响深远的决策。以元和十四年为起点,时光向后翻过273年——这是公元1092年,另一个失意文人苏东坡在不远处的扬州独自徘徊,气贯长虹的《潮州韩文公庙碑》横空出世。苏东坡凛然发问:韩愈一介布衣,何以“匹夫而为百世师,一言而为天下法”?何以“参天地、关盛衰,浩然而独存”?

韩愈没有把自己刻在潮州的石碑上,却留在了百姓的口碑里。感戴韩愈在潮州的所作所为,潮州百姓将此地江山以韩愈命名:韩江、韩山、韩堤、韩文公祠、景韩亭、昌黎路、祭鳄台、待郎亭……草木如有知,能不忆韩郎?

谁也未曾料想,一个卑微行者捧出的虔诚心肠,在此后的1 200年,紧贴着大地,散播成中华民族的气度和风骨……元和十四年,韩愈于潮州还曾亲手栽植橡木。而今,这些橡木已蓊郁成林,环绕韩文公祠,状如华盖,遮天蔽日。此树含苞不易,着花更难,时或春夏之交偶放一枝,熊熊若火莲,肃穆端庄,异常美丽。

【读后启悟】 文章一开始就用“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱”给韩公定调,写出了韩愈的磅礴大气。在行文中,作者以物喻人,含蓄表达了对韩愈爱民精神的赞美。作者在文章最后描写韩愈当年所植橡木已蓊郁成林的盛状,暗喻韩愈当年的潮州之为泽被后世。橡树着花熊熊似火莲,与文题“火中生莲”呼应。1.[名句]长幼有序。——《荀子·君子篇》

[大意]指年长者和年幼者之间的先后尊卑。

2.[名句]学问不厌。——《荀子·大略》

[大意]厌:足。本句的大意是学习与求教不应该有满足的时候。这是中国人治学所追求的—种境界。“学”与“问”是学习过程中的两个重要范畴,二者相辅相成,相得益彰,是获取真知不可或缺的两个基本条件。知识无止境,学问也应该永不满足,它不仅道出了一个规律,而且道出了人的一种精神。正因为如此,这一名句成为千古习诵的格言。Ⅳ 读国学·厚素养3.[名句]恶之者众则危。——《荀子·正论》

[大意]恶(wù):憎恨。本句大意是憎恨这人的多了,这人就危险了。得人心则安,失人心则危,因此遭到憎恨的多少,就是一个人(或一个国家)危险与否的标志。

4.[名句]务本节用财无极。——《荀子·成相篇》

[大意]务本:古时经济以农为本,务本就是搞好耕、织这个根本。简释:务本节用,就是开源节流。一方面致力于生财的根本,努力创造财富;一方面有计划地合理消费,节约开支。这样,财富就会不断积累,无限丰富。

1.积累重要的文言基础知识。

2.理解“道之所存,师之所存”的思想,理清本文的论证思路。

3.学习本文的对比论证方法。内容索引预读先学多读厚积品读研析预读先学一、给下列加颜色的字注音

(1)句读( )

(2)或不焉( )

(3)郯子( )

(4)老聃( )Ⅰ 语言知识强化(5)李氏子蟠( )

(6)六艺经传( )

(7)以贻之( )

(8)官盛则近谀( )dòufǒutándānpánzhuànyíyú二、识记文中基础知识

1.解释下列加颜色词的含义

(1)闻道:

(2)夫庸知其年之先后生于吾乎:________________________________

(3)出人:

(4)句读:

(5)官盛则近谀:

(6)不齿:

(7)圣人无常师: 得知。庸,岂,难道;知,了解,知道。超出一般人。 句,文句意思表达完毕,叫“句”;读,同“逗”,句子中间需要稍稍停顿的地方。“句读”在这里泛指文字的诵读。阿谀,奉承。不屑一提。意思是极度鄙视。固定的老师。(8)三人行,则必有我师:

(9)术业有专攻:

(10)六艺经传:

(11)不拘于时:

(12)余嘉其能行古道:

(13)作《师说》以贻之: 行,走路;必,一定。术业,学问和技艺;攻,学习,研究。 六艺的经文和传记。六艺,即六经,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》;传,传记,解释六经的著作。时俗,指当时士大夫中耻于从师的不良风气。赞赏。赠送。2.写出下列通假字及意义

(1)师者,所以传道受业解惑也:_________________

(2)或师焉,或不焉:___________ 同“授”,教授。同“否”。3.写出下列加颜色词的古义

(1)古之学者必有师

古义:

今义:在学术上有一定成就的人。

(2)师者,所以传道受业解惑也

古义:

今义:表示因果关系的连词。

(3)今之众人,其下圣人也亦远矣

古义:

今义:大家,许多人。求学的人。用来……的。一般人。(4)是故弟子不必不如师

古义:

今义:表示事理上或情理上不需要。

(5)吾从而师之

古义:

今义:上文是原因、方法等,下文是结果、目的等;因此就。不一定。从,跟从;而,并且。4.解释下列加颜色词的意义(1)惑师者,所以传道受业解惑也:________________

于其身也,则耻师焉,惑矣:______________ (2)贤其贤不及孔子:_________________

师不必贤于弟子:_______________ (3)传师者,所以传道受业解惑也:_____________________

师道之不传也久矣:____________________

六艺经传皆通习之:_____________________________________ 名词,疑难问题形容词,糊涂名词,才能,学问形容词,高明读chuán,动词,传授读chuán,动词,流传读zhuàn,名词,传记,解释六经的著作(4)师古之学者必有师:____________

师道之不传也久矣:_______________

巫医乐师百工之人:__________________________

齐师伐我:____________ (5)道其闻道也固先乎吾:______________

师道之不复可知矣:___________

道相似也:________________ 名词,老师动词,从师学习名词,有专门知识、技能的人名词,军队名词,儒家之道名词,风尚名词,道德,学问5.掌握下列加颜色词语的活用类型,并写出其含义

(1)名词的活用

①名词用作动词

a.则耻师焉:

b.其下圣人也亦远矣:

②名词的意动用法

a.吾从而师之:

b.孔子师郯子: 从师,拜师。不及。以……为师。以……为师。(2)形容词的活用

①形容词的意动用法

而耻学于师:

②形容词用作名词

a.小学而大遗:

b.吾未见其明也:

c.是故圣益圣,愚益愚

③形容词用作动词

惑而不从师: 以……为耻。小的方面;大的方面。明智的地方。圣明的人;愚昧的人。遇到疑难问题。(3)动词的活用

动词的使动用法

授之书而习其句读者: 使……学习。6.写出下列加颜色虚词的意义和用法(1)则于其身也,则耻师焉:_________________

三人行,则必有我师:______________________

此则岳阳楼之大观也:___________________ (2)乎夫庸知其年之先后生于吾乎:___________

生乎吾前:_______________________

君子博学而日参省乎己:_________________________连词,表转折,却连词,表顺承关系,就副词,表判断,就是 语气词,呢介词,相当于“于”,在介词,相当于“于”,不译(3)其生乎吾前,其闻道也固先乎吾:__________

惑而不从师,其为惑也终不解矣:________________

古之圣人,其出人也远矣:_______________________

夫庸知其年之先后生于吾乎:___________

其皆出于此乎:_______________________

今其智乃反不能及,其可怪也欤:______________________ 代词,他指示代词,那些代词,他们,指古之圣人代词,他的语气副词,表猜测,大概语气副词,表感叹,多么7.翻译下列文中的句子

(1)师者,所以传道受业解惑也。

译文:

(2)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

译文:

(3)位卑则足羞,官盛则近谀。

译文: 老师,是靠他来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。 因此无论高贵,无论低贱,无论年纪大小,道存在的地方,就是老师存在的地方。 以地位低的人为师,则足以感到耻辱;以官大的人为师,则被认为近于谄媚。三、名言警句

1.课文名句

(1)师者,所以传道受业解惑也。

(2)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(3)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(4)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

2.课外名句

(1)业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈《进学解》

(2)蚍蜉撼大树,可笑不自量。——韩愈《调张籍》

(3)世有伯乐,然后有千里马。——韩愈《马说》一、作者简介

韩愈(768—824),字退之,自谓郡望昌黎,故称韩昌黎;晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。卒谥“文”,世称韩文公。苏轼称赞他“文起八代之衰,而道济天下之溺;忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅”。他与柳宗元、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、欧阳修、王安石合称为“唐宋八大家”。与柳宗元共同倡导“中唐古文运动”,合称“韩柳”。

韩愈的散文、诗均有名。著作有《昌黎先生集》。他所谓的“古文”是和当时流行的重词藻、轻内容的骈文相对立的,即奇句单行,是以儒家思想为基本内容、取法先秦两汉文体的散文。实际上是以复古为解放,Ⅱ 文本常识积累目的在于继承古人用通俗平易的语言抒情达意的优良传统。韩愈主张写文章要“唯陈言之务去”,提倡学习古人写文章“师其意,不师其辞”的传统,强调“文从字顺”“词必己出”,可见这实际上是一种文风和文学语言的革新运动。二、背景展示

《师说》是韩愈的一篇著名论文。此文作于唐德宗贞元十八年(802),这一年,韩愈35岁,任国子监四门博士,这是一个“从七品”的学官,职位不高,但是他在文坛上早已有了名望。他倡导的“古文运动”也已经开展。他是这个运动公认的领袖。这篇文章是针对当时门第观念影响下“耻学于师”的坏风气写的。门第观念源于魏晋南北朝的九品中正制,自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族的子弟凭高贵的门第可以做官,他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙从师。到唐代,九品中正制废除了,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在着从师“位卑则足羞,官盛则近谀”的心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道”为师,“道”在即师在,这在当时是有进步意义的。三、文学常识

说

“说”是古代的一种用议论、说明等方式来阐述事理的文体。“说”的语言简洁明了,寓意深刻;写法较灵活,跟现代的杂文大体相似,通常采用以小见大的方法,借讲寓言故事、状写事物等来说明事理。“说”可以先叙后议,也可以夹叙夹议。《马说》《爱莲说》等都属于“说”这类文体。唐宋古文运动

“唐宋古文运动”指唐代中叶及北宋时期以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。因同时涉及文学的思想内容,所以兼有思想运动和社会运动的性质。“古文”这一概念由韩愈最先提出。他把六朝以来讲求声律、辞藻及对偶的骈文视为俗下文字,认为自己的散文继承了先秦两汉文章的传统,所以称“古文”。韩愈提倡古文,目的在于恢复古代的儒学道统,将改革文风与复兴儒学变为相辅相成的运动。他在提倡古文时,进一步强调要以文明道。除唐代的韩愈、柳宗元外,宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙等也是古文运动的代表人物。品读研析尊师重道是中华民族的传统美德。古人云“一日为师,终身为父”,可见古人对老师的尊敬;现代社会尊师重道也蔚然成风,毫不逊色于古人,人们把老师比喻成“人类灵魂的工程师”。然而,在魏晋以后门阀制度仍有沿袭的唐代,贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。因此,他们轻贱老师,社会上的从师之风日下。在这种情况下,唐代散文家韩愈却大张旗鼓地宣扬自己的观点,批判“耻学于师”的陋习。现在,我们就来学习千古佳作《师说》,从中感受韩愈非凡的勇气和斗争精神。根据图示,回答下列三个问题:

(1)本文第一部分从三个角度探讨“古之学者必有师”,请根据图示内容,在图中空缺处(①②)填出其他两个角度。

(2)本文第二部分主要运用了什么手法?请根据图示内容,填在图中空缺处(③)。

(3)本文的写作目的是什么?请根据图示内容,填在图中空缺处(④)。Ⅰ 通读——整体感知答案从师的必要择师的标准对比勉励从师学习Ⅱ 深读——重点探究1.这篇课文论述了从师之道。课文的第一段是怎样逐步推出论点的?第二、三段是从什么角度论述的?答案 (1)第一段开篇提出“古之学者必有师”。紧接着正面概述教师的职能和任务是“传道受业解惑”;然后转而论述从师的必要性,无师不能解惑;最后正面论述择师的标准,凡先闻道者,都可为师,并归纳为“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。

(2)第二段评述当时不从师的不良风气,从反面论证从师的必要。第三段举历史事例正面论述从师的必要性和以能者为师的道理。答案2.在《师说》中,韩愈有关“师道”的主要思想是什么?在他的心目中“师”的标准有哪些?文章最后为什么赞许李蟠的“好古文”与“不拘于时”?答案答案 (1)“师道”的主要思想:道之所存,师之所存也。

(2)“师”的标准:①作用,“传道受业解惑”。②择师的标准,“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。③师生关系,“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”。④多方面地向别人学习,“无常师”。⑤好古文,行古道,不拘于时。(3)原因:①韩愈反对浮靡的文风,倡导古文运动,而李蟠“好”的正是韩愈倡导的“六艺经传”。②当时社会风气不好,人们不肯从师学习,李蟠不受风气影响,拜韩愈为师。③既是对李蟠不从流俗的肯定,也是对士大夫们“耻学于师”的有力批判。3.韩愈把“句读之师”和“传道解惑之师”区别开来,究竟有没有道理?答案 韩愈的学习观就是倡导从师问道,要向一切可以学习的人学习。“句读之不知”,在韩愈看来,这是基本知识的欠缺,可以由“句读之师”来解决(在以后的教育看来,学生也可通过自学来解决);而对“道”的认识,是一般教师解决不了的。韩愈把“句读之师”和“传道解惑之师”进行了区分,但是他在批判“士大夫之族”不肯从师学习时,将其与“巫医乐师百工之人”的求师进行对比,无意中流露出对底层劳动者的轻视,这是社会等级观念所致。答案本文讲了许多从师的道理,有人认为这些思想是进步的,有创新;有人认为具有阶级局限性,你怎么看?答案Ⅲ 延读——思维拓展答案 韩愈在《师说》中的创新,从内容上来说至少有三点:一是突破了一般人对老师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”扩大到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”,对老师的作用给予了全面而崭新的界定,这在当时是个了不起的进步,在今天仍有现实意义。

二是针对“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”的全新的从师观念,从师即学道,唯“道”是问,凡是闻道者无论贵贱长幼都可为师。这是石破天惊的新观念,开拓了为师者的广阔领域。三是在“道之所存,师之所存”观点的指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。

但韩愈是站在封建阶级的立场上。他所说的“道”指“圣人之道”,他认为“巫医乐师百工之人”是为“君子不齿”的,“士大夫之族”本应比他们高明,这表现了作者的阶级局限性。又如作者重“传道”,而轻“彼童子之师”的“授之书”“习其句读”,这种观点也是片面的。多读厚积对比论证

文本第二段主要运用了对比论证。第一层,把“古之圣人”从师而问和“今之众人”耻学于师相对比,指出是否尊师重道,是圣愚分野的关键所在;第二层,以为子择师而自己不从师作对比,指出“小学而大遗”的谬误;第三层,以“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”作对比,批判当时社会上轻视师道的风气。通过这三组对比论证,在对比中验证结论:师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!从批判反面现象中阐明论点:古之学者必有师。Ⅰ 读技法·勤练笔技巧点拨

对比手法,是文学创作中常用的一种表现手法,是把对立的意思或事物或把事物的两个方面放在一起作比较,让读者在比较中分清好坏、辨别是非。运用这种手法,有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。迁移运用

请运用对比的艺术手法写一个片段,描写出一个场景或表现一个人物,不少于300字。答案答案 (示例)试卷又发下来了。有的试卷的上面写着鲜红的“100”,得着这样卷子的人自然很高兴,其中有的人不免洋洋自得,腿不停地上下摆动,有一种飘飘然的感觉。有的人把头埋在桌子上,不用问就知:一定没考好。他头下压着的试卷上露出了好几个红红的大叉,其醒目程度不亚于别人的“100”。有的则拿着得分不高不低的卷子叽叽喳喳地谈着:“其实这道题我会做,就是马虎了。”“本来我都做对了,又改错了。”……话音最大的是我的同桌。他一手拍着试卷,一手拍着大腿,不住地嚷嚷着:“只差一分,只差一分!为什么只差一分呢?”他的试卷上红蓝黑色俱全:黑色的试题、蓝色的回答、红色的勾勾叉叉,这些和别人的差不多。但是,在他试卷的右上角,赫然写着的是一个红色的“59”,好像比别人试卷上的分数都要大,都要醒目。他的话音吸引了不少同学前来围观,一时间教室里沸反盈天。一、课本素材

【点击文本】 古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣!Ⅱ 读素材·善积累【运用示例】 虚心求教、不耻下问是获得真知的最有效途径。只有谦虚的人才能经常发现自己的不足,才能使自己在各方面得到指导和帮助,使自己不断进步。这个道理仿佛谁都明白,但在实际生活中,有的人往往表现得不够谦虚,只要取得一点成绩就沾沾自喜,认为自己什么都懂了,不愿请教他人,这实在是幼稚无知的表现。古往今来,有多少卓越的科学家总把谦虚作为自己的座右铭,告诉自己学无止境,要虚心向他人学习。李时珍撰写《本草纲目》的几十年间,读过八百多种典籍。在研读古书时,发现诸家说法并不一致,且相互矛盾,便多方深入实际,亲自“采药”,同时向许多有实践经验的医生、药工、樵夫、渔夫等人请教,终于鉴别考证了历代记载的一千多种药物,重新得出了科学的结论。我国古代学者刘开说过:“君子之学必好问,问与学,相辅而行者也。非学,无以致疑;非问,无以广识。”学与问相辅相成。一个人智慧有限,知识无涯,学习中总会碰到许多疑难问题。我们提倡虚心求教、不耻下问,就是碰到问题,实事求是,不懂不要装懂,不懂就要多向人请教,而且要有点打破砂锅问到底的精神,这样才能获得知识。二、课外素材

陈寅恪:教授的教授

陈寅恪(1890—1969),中国现代最负盛名的历史学家、古典文学研究家、语言学家,与王国维、梁启超并称为“清华三巨头”,著有《隋唐制度渊源略论稿》《唐代政治史述论稿》《元白诗塞征稿》《论〈再生缘〉》《柳如是别传》等历史著作。在中国百年学术史上,他是学贯中西的“泰斗”,更是学院派知识分子的标杆性人物。他一贯坚持的“自由之思想,独立之精神”是中国学界顶礼膜拜的精神信条。拥有长达十六年留学之旅的他先后在日本、欧洲、美国等地求学,所读高校不乏德国柏林大学、瑞士苏黎世大学、美国哈佛大学诸如此类的名校,拥有阅读梵、巴利、波斯、突厥、西夏、英、法、德等多种语言文献的能力。但他读书以掌握知识为目的,往往兴起而学,兴尽而歇,只要听说哪里有好大学、好教授,他就去旁听,而且乐此不疲,因而未曾拿到一个学位。1925年,陈寅恪在清华任教。他的课堂总是座无虚席。座下听课的教授比学生还要多。在当时,胡适、傅斯年、金岳霖等人和学术界人士就用“陈先生的学问三百年来一人而已”“教授之教授”“太老师”“盖世奇才”“活字典”等评价陈寅恪。

然而,如此受师生欢迎的博学鸿儒,进入清华园之初,几乎遭到了校方的拒绝。清华国学院筹建于1925年春天。在用人之际,主持国学院筹建的教务长吴宓和甫任国学院导师的梁启超,分别向清华校长曹云祥竭力推荐正在德国柏林大学研攻梵文的陈寅恪。而陈寅恪当时既没有学位,又没有著作,这让曹云祥非常为难,梁启超向曹校长力荐道:“陈先生学问远胜于我!”最终,曹云祥破格录取陈寅恪,也为清华成就了一段经典。【选材感言】 “道之所存,师之所存”,陈寅恪先生的清华经历固然与先生自己的学识密不可分,但吴宓和梁启超先生的远见卓识、曹云祥校长的任人唯贤也确实是清华的一段佳话。火中生莲

李 舫

文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱。

康熙二十三年的一天,清代两广总督吴兴祚一路向东,从广州来到潮州的韩文公祠。远山如骏马奔腾而来,石阶似巨龙蜿蜒入云。吴兴祚感慨万分,题诗勒石。这一年是1684年。此后300余年,因为这首诗,吴兴祚与他倾慕不已的文公韩愈一道,被镌刻在中国南疆的文化碑林。Ⅲ 读美文·会赏析以这一刻为终点,时光向前倒退865年——这是公元819年,元和十四年,短暂的“元和中兴”已经攀到了顶峰。这一年,还有一件很小很小的事,小到同这一年的任何一件事相比,似乎都可以忽略不计。然而,恰恰是这件小事,改变了中国文化的命运。

史料记载,“十四年正月,宪宗遣宦官赴法门寺迎佛骨至长安。留宫中供奉三日,然后送各个寺院供奉。长安王公百姓瞻视施舍,唯恐不及”。刑部侍郎韩愈却不以为然,他“不合时宜”地上表切谏,慷慨陈词,直言将佛骨送到寺院里让百姓供养,毫无意义且劳民伤财。在中国数千年、数万计的“表”中,这份秉笔直言、震古烁今的《论佛骨表》,是中国文化史中足以彪炳史册的大文章,也是中国政治史上文人因言获罪的耻辱一页。元和十四年元月十四日,1 200年前一个阴冷晦暗的冬日,韩愈蹒跚着走出长安,以戴罪之身一路向东、向南,再向东、向南。

潮州是韩愈一生中最大的政治挫折。在被押送出京后不久,韩愈的家眷亦被斥逐离京。就在陕西商县层峰驿,他那年仅十二岁的女儿竟病死在路上。仕途的蹬蹭,女儿的夭折,家庭的不幸,命运的乖蹇;因孤忠而罹罪的锥心之恨,因丧女而愧疚的切肤之痛;对宦海的愁惧,对京师的眷恋……悲、愤、痛、忧,一齐降临到韩愈头上。然而,这又怎样?

身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱——这恰是韩愈的忧思与隐忍,与百姓的忧愁悲苦相比,个人的坎坷又算得了什么?四月二十五日,韩愈辗转三月余,终于抵达潮州,行程八千里,费时近百天。但是,他甫一抵潮,即理州事,芒鞋竹杖草笠蓑衣,与官吏相见,询问百姓疾苦。元和十四年的潮州,风不调,雨不顺,灾患频仍,稼穑艰难。先是六月盛夏的“淫雨将为人灾”,韩愈祭雨乞晴。淫雨既霁,稻粟尽熟的深秋,又遭遇绵绵阴雨。过量的雨水使得韩愈焦虑不已,他为自己无力救灾而深感愧疚,“非神之不爱人,刺史失所职也。百姓何罪,使至极也!”炽诚竣切,跃然纸上。此后不久,韩愈还进行了一场别开生面的祭祀鳄鱼的活动。潮州鳄鱼的残暴酷烈,韩愈途经粤北昌乐泷时,即有耳闻。为此,韩愈写了《祭鳄鱼文》,文字矫捷凌厉,雄健激昂。一篇檄文,数次围剿,常年困扰百姓的鳄鱼被驱逐,韩愈迅速赢得了百姓的信任。韩愈在潮州还有修堤凿渠之举。《海阳县志·堤防》引陈珏《修堤策》曰,北堤“筑自唐韩文公”。潮州磷溪镇有一道水渠叫金沙溪,当地传说是韩愈命人开凿的。清澈的渠水,至今仍在滋润着两岸的田畴。碧堤芳草,遏拒洪流;银渠金沙,奔涌浩荡;稻海谷浪,扬波叠翠。潺潺的水声,千百年来,似乎在不断地诉说着韩愈当年的功绩。韩愈不是潮州乡学的创办者,但对潮州文化教育却有不可磨灭的功绩。为了办好潮州乡校,“刺史出己俸百千,以为举本,收其赢余,以供学生厨馔”。百千之数,其值几何?据李翱著《李文公集》所载,元和末年,一斗米合五十钱,故百千可折合米两百石。如此算来,百千相当于韩愈八个多月的俸金。也就是说,韩愈把治潮八个月的俸金,全数捐给了学校。韩愈对潮州文化的最大贡献,还在于他大胆起用当地人才,推荐地方隽彦赵德主持州学。起用当地人才主持州学,这是一项意义重大、影响深远的决策。以元和十四年为起点,时光向后翻过273年——这是公元1092年,另一个失意文人苏东坡在不远处的扬州独自徘徊,气贯长虹的《潮州韩文公庙碑》横空出世。苏东坡凛然发问:韩愈一介布衣,何以“匹夫而为百世师,一言而为天下法”?何以“参天地、关盛衰,浩然而独存”?

韩愈没有把自己刻在潮州的石碑上,却留在了百姓的口碑里。感戴韩愈在潮州的所作所为,潮州百姓将此地江山以韩愈命名:韩江、韩山、韩堤、韩文公祠、景韩亭、昌黎路、祭鳄台、待郎亭……草木如有知,能不忆韩郎?

谁也未曾料想,一个卑微行者捧出的虔诚心肠,在此后的1 200年,紧贴着大地,散播成中华民族的气度和风骨……元和十四年,韩愈于潮州还曾亲手栽植橡木。而今,这些橡木已蓊郁成林,环绕韩文公祠,状如华盖,遮天蔽日。此树含苞不易,着花更难,时或春夏之交偶放一枝,熊熊若火莲,肃穆端庄,异常美丽。

【读后启悟】 文章一开始就用“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱”给韩公定调,写出了韩愈的磅礴大气。在行文中,作者以物喻人,含蓄表达了对韩愈爱民精神的赞美。作者在文章最后描写韩愈当年所植橡木已蓊郁成林的盛状,暗喻韩愈当年的潮州之为泽被后世。橡树着花熊熊似火莲,与文题“火中生莲”呼应。1.[名句]长幼有序。——《荀子·君子篇》

[大意]指年长者和年幼者之间的先后尊卑。

2.[名句]学问不厌。——《荀子·大略》

[大意]厌:足。本句的大意是学习与求教不应该有满足的时候。这是中国人治学所追求的—种境界。“学”与“问”是学习过程中的两个重要范畴,二者相辅相成,相得益彰,是获取真知不可或缺的两个基本条件。知识无止境,学问也应该永不满足,它不仅道出了一个规律,而且道出了人的一种精神。正因为如此,这一名句成为千古习诵的格言。Ⅳ 读国学·厚素养3.[名句]恶之者众则危。——《荀子·正论》

[大意]恶(wù):憎恨。本句大意是憎恨这人的多了,这人就危险了。得人心则安,失人心则危,因此遭到憎恨的多少,就是一个人(或一个国家)危险与否的标志。

4.[名句]务本节用财无极。——《荀子·成相篇》

[大意]务本:古时经济以农为本,务本就是搞好耕、织这个根本。简释:务本节用,就是开源节流。一方面致力于生财的根本,努力创造财富;一方面有计划地合理消费,节约开支。这样,财富就会不断积累,无限丰富。