奇妙的二氧化碳 探究型教学案例[上学期]

图片预览

文档简介

探究型教学案例“奇妙的二氧化碳”

教学目标:

知识目标:

1.了解二氧化碳的物理性质和化学性质;

2.认识化合反应和分解反应的特点;

3.了解二氧化碳在自然界碳循环中的作用及对人类生活和生产的意义;

4.丰富二氧化碳的知识。

能力目标:

1.增强学生动手能力、观察能力以及分析解决问题的能力;

2.逐步熟悉研究化学问题的思想与方法。

情感目标:

1.形成实事求是的科学态度;

2.通过活动探究,认识到合作与交流是一种新的、行之有效的学习方法

学习方法:实验探究法、阅读讨论法。

教学方法:指导探究法。

教学过程:

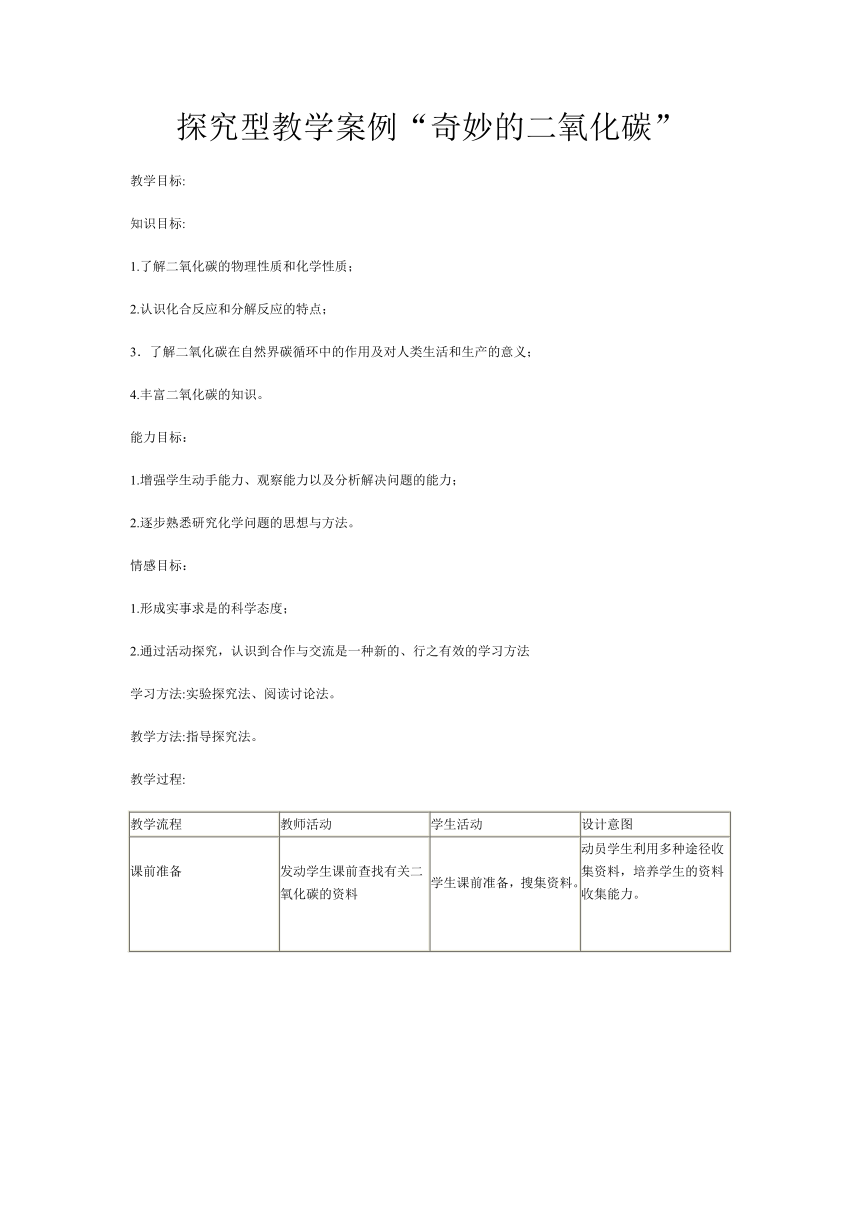

教学流程 教师活动 学生活动 设计意图

课前准备 发动学生课前查找有关二氧化碳的资料 学生课前准备,搜集资料。 动员学生利用多种途径收集资料,培养学生的资料收集能力。

谜语引入 同学们,我们先来猜一个谜语,有一种物质,农民伯伯说它是“植物粮食”;消防官兵赞美它是“灭火先锋”;建筑师们却称它为“粉刷匠”;环境学家却指责它是造成全球变暖的罪魁祸首,你们猜这种物质是什么呢? 思考、回答: 二氧化碳。 谜语导课,隐含化学与生活的密切联系,避免了一开始就介绍理论知识可能会给学生学习带来的不利情绪。

创设问题 你知道自然界中二氧化碳是怎样产生和消耗的吗? 思考后分组讨论。 培养学生思维能力。

阅读 组织阅读课本内容,并简单介绍“干冰”的知识。 阅读课本 41 页第一段。 培养学生看书的习惯。

活动与探究( 1 ) 组织学生第一次探究。探究内容:二氧化碳的容解性。指导学生分组实验;组织学生交流、讨论。 1学生分组实验,记录实验现象。2集体交流、讨论实验现象。 培养学生的动手能力,及同学之间的合作能力。

活动与探究( 2 ) 组织学生第二次探究。明确探究任务:探究 CO2 通入紫色石蕊试液后,试液变红的原因。组织学生交流、讨论:猜测原因、设计实验方案。指导学生分组实验验证假设。组织学生交流、评价各小组的验证实验。 猜测:石蕊变红的可能原因有空气、水、二氧化碳与水作用后的产物;二氧化碳本身等。 设计实验方案:(一)向装有蒸馏水的试管中吹气,将所得试液滴到石蕊试纸上;(二)取两张石蕊试纸,一张滴蒸馏水、一张保持干燥,同时放入盛二氧化碳的集气瓶中。分组实验。交流、讨论,得出结论 第二次探究的问题情景是建立在向紫色石蕊试液中通入 CO2 后,试液变红色究竟能说明什么问题的疑问之上的。由此产生认知冲突,引导学生做出新的猜想和假设、设计实验验证,真实体验科学研究的方法和过程。在这个过程中,学生学习的主动性、合作意识都得到了展现和提高。

活动与探究( 3 ) 演示实验:实验用二氧化碳倾倒阶梯上的蜡烛 实验前让学生对实验现象进行猜想;实验后提问:你们看到了什么?这说明了二氧化碳具有什么性质 学生可能的猜想:二氧化碳会熄灭,而且是下面的先熄灭上面的后熄灭。 学生观察实验现象并思考回答:实验说明二氧化碳的密度比空气大,不能燃烧也不能支持燃烧。 这个实验要收集到的二氧化碳气体较多,耗时较长且实验的成功率较低,所以宜由老师演示能起到较好的示范作用。

总结提高运用知识 学完本课题,你了解了什么?知道了什么? 学生阅读书本,思考并回答。 课堂练习:课本第46页第2题 包学完本课题,让学生有时间再整理本课题内容,使知识形成脉络。 在完成作业的过程中,提高学生利用知识解决问题的能力。

课后反思:

本节课通过实验探究二氧化碳性质、问题的讨论,培养学生观察能力、实验能力和主动获取知识的能力,不断增强学生的参与意识、合作意识、探索意识;培养学生可持续发展的学习能力,为学生以后学习和适应社会发展需要奠定基础。

教学目标:

知识目标:

1.了解二氧化碳的物理性质和化学性质;

2.认识化合反应和分解反应的特点;

3.了解二氧化碳在自然界碳循环中的作用及对人类生活和生产的意义;

4.丰富二氧化碳的知识。

能力目标:

1.增强学生动手能力、观察能力以及分析解决问题的能力;

2.逐步熟悉研究化学问题的思想与方法。

情感目标:

1.形成实事求是的科学态度;

2.通过活动探究,认识到合作与交流是一种新的、行之有效的学习方法

学习方法:实验探究法、阅读讨论法。

教学方法:指导探究法。

教学过程:

教学流程 教师活动 学生活动 设计意图

课前准备 发动学生课前查找有关二氧化碳的资料 学生课前准备,搜集资料。 动员学生利用多种途径收集资料,培养学生的资料收集能力。

谜语引入 同学们,我们先来猜一个谜语,有一种物质,农民伯伯说它是“植物粮食”;消防官兵赞美它是“灭火先锋”;建筑师们却称它为“粉刷匠”;环境学家却指责它是造成全球变暖的罪魁祸首,你们猜这种物质是什么呢? 思考、回答: 二氧化碳。 谜语导课,隐含化学与生活的密切联系,避免了一开始就介绍理论知识可能会给学生学习带来的不利情绪。

创设问题 你知道自然界中二氧化碳是怎样产生和消耗的吗? 思考后分组讨论。 培养学生思维能力。

阅读 组织阅读课本内容,并简单介绍“干冰”的知识。 阅读课本 41 页第一段。 培养学生看书的习惯。

活动与探究( 1 ) 组织学生第一次探究。探究内容:二氧化碳的容解性。指导学生分组实验;组织学生交流、讨论。 1学生分组实验,记录实验现象。2集体交流、讨论实验现象。 培养学生的动手能力,及同学之间的合作能力。

活动与探究( 2 ) 组织学生第二次探究。明确探究任务:探究 CO2 通入紫色石蕊试液后,试液变红的原因。组织学生交流、讨论:猜测原因、设计实验方案。指导学生分组实验验证假设。组织学生交流、评价各小组的验证实验。 猜测:石蕊变红的可能原因有空气、水、二氧化碳与水作用后的产物;二氧化碳本身等。 设计实验方案:(一)向装有蒸馏水的试管中吹气,将所得试液滴到石蕊试纸上;(二)取两张石蕊试纸,一张滴蒸馏水、一张保持干燥,同时放入盛二氧化碳的集气瓶中。分组实验。交流、讨论,得出结论 第二次探究的问题情景是建立在向紫色石蕊试液中通入 CO2 后,试液变红色究竟能说明什么问题的疑问之上的。由此产生认知冲突,引导学生做出新的猜想和假设、设计实验验证,真实体验科学研究的方法和过程。在这个过程中,学生学习的主动性、合作意识都得到了展现和提高。

活动与探究( 3 ) 演示实验:实验用二氧化碳倾倒阶梯上的蜡烛 实验前让学生对实验现象进行猜想;实验后提问:你们看到了什么?这说明了二氧化碳具有什么性质 学生可能的猜想:二氧化碳会熄灭,而且是下面的先熄灭上面的后熄灭。 学生观察实验现象并思考回答:实验说明二氧化碳的密度比空气大,不能燃烧也不能支持燃烧。 这个实验要收集到的二氧化碳气体较多,耗时较长且实验的成功率较低,所以宜由老师演示能起到较好的示范作用。

总结提高运用知识 学完本课题,你了解了什么?知道了什么? 学生阅读书本,思考并回答。 课堂练习:课本第46页第2题 包学完本课题,让学生有时间再整理本课题内容,使知识形成脉络。 在完成作业的过程中,提高学生利用知识解决问题的能力。

课后反思:

本节课通过实验探究二氧化碳性质、问题的讨论,培养学生观察能力、实验能力和主动获取知识的能力,不断增强学生的参与意识、合作意识、探索意识;培养学生可持续发展的学习能力,为学生以后学习和适应社会发展需要奠定基础。

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质