奇妙的二氧化碳[上学期]

图片预览

文档简介

奇妙的二氧化碳

周 厚

学习目标:

知识与技能:

1.认识二氧化碳的主要物理性质和化学性质。

2.学会观察和描述有关二氧化碳的实验现象,从中归纳出二氧化碳的某些性质。

3.了解二氧化碳在自然界碳循环中的作用以及对人类生活和生产的意义。

过程和方法:

通过对二氧化碳化学性质的实验探究,学习科学探究的意义和基本过程,能进行初步的探究活动,享受探究的乐趣和成功的喜悦。

情感、态度与价值观:

1.发展善于合作、勤于思考、勇于创新的科学精神。

2.在交流、探究实验的过程中,学会倾听和尊重别人的观点,分享他人的研究成果。

学习重点:认识二氧化碳的主要物理和化学性质。

学习难点:运用观察、实验等方法获取信息,并对获取的信息进行加工。

学习方法:实验探究、交流讨论。

教学方法:对话教学、指导探究。

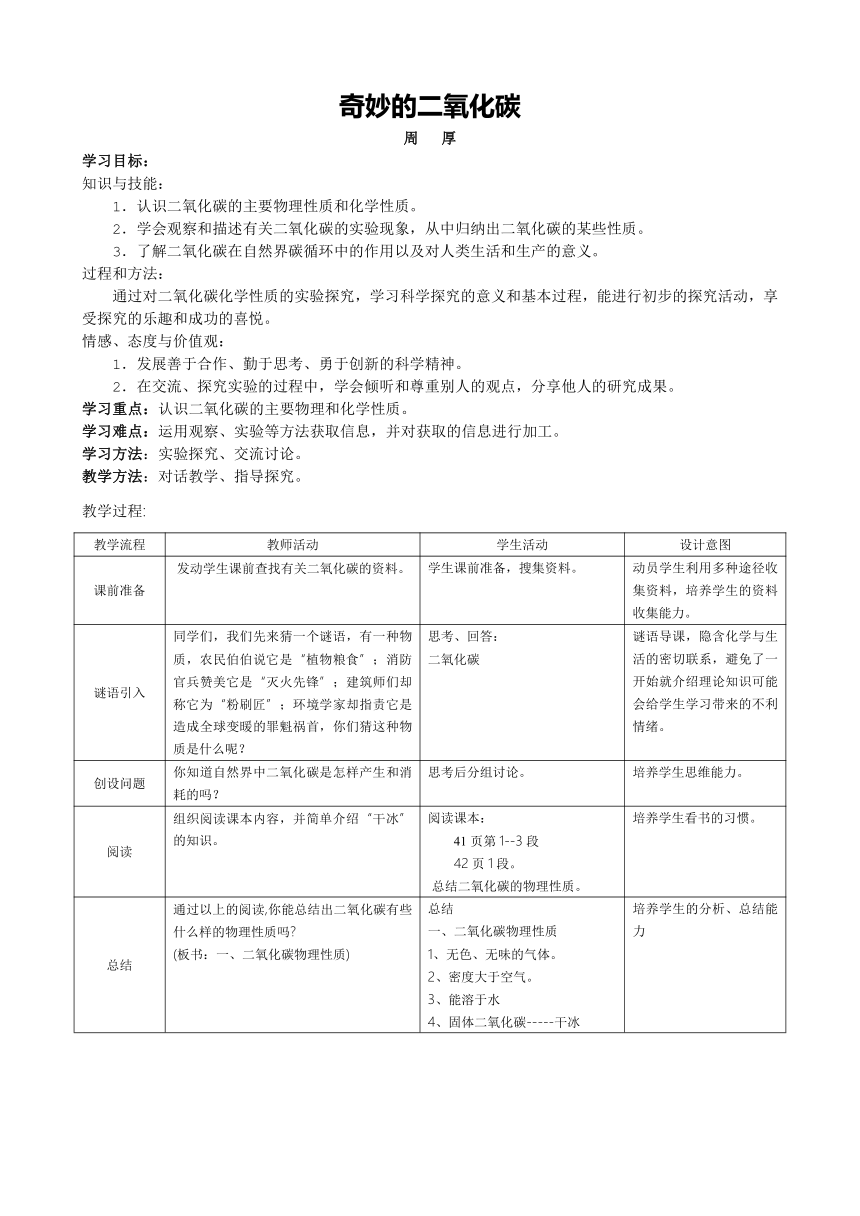

教学过程:

教学流程 教师活动 学生活动 设计意图

课前准备 发动学生课前查找有关二氧化碳的资料。 学生课前准备,搜集资料。 动员学生利用多种途径收集资料,培养学生的资料收集能力。

谜语引入 同学们,我们先来猜一个谜语,有一种物质,农民伯伯说它是“植物粮食”;消防官兵赞美它是“灭火先锋”;建筑师们却称它为“粉刷匠”;环境学家却指责它是造成全球变暖的罪魁祸首,你们猜这种物质是什么呢? 思考、回答:二氧化碳 谜语导课,隐含化学与生活的密切联系,避免了一开始就介绍理论知识可能会给学生学习带来的不利情绪。

创设问题 你知道自然界中二氧化碳是怎样产生和消耗的吗? 思考后分组讨论。 培养学生思维能力。

阅读 组织阅读课本内容,并简单介绍“干冰”的知识。 阅读课本: 41页第1--3段42页1段。 总结二氧化碳的物理性质。 培养学生看书的习惯。

总结 通过以上的阅读,你能总结出二氧化碳有些什么样的物理性质吗 (板书:一、二氧化碳物理性质) 总结一、二氧化碳物理性质1、无色、无味的气体。2、密度大于空气。3、能溶于水4、固体二氧化碳-----干冰 培养学生的分析、总结能力

创设情景 (资料)探险队进入山洞时,都要手拿火把,当发现火把熄灭了,所有人员就不得在没有装备的情况下前进。(讨论,从以上情景中,你能的出的那些性质呢 ) (师板书:二、二氧化碳的化学性质) 讨论,并找出相关性质:(生答)化学性质:1、不能燃烧,也不能支持燃烧,不能供呼吸。 培养学生的情景分析和思考能力

活动探究(1) 组织学生第二次探究。师演示:紫色石蕊试液遇酸就变红明确探究任务:探究 CO2 通入紫色石蕊试液后,试液变红的原因。组织学生交流、讨论。(师板书:2、二氧化碳与水反应) 设计对比实验方案:1、2支试管装少量蒸馏水,都滴加几滴紫色石蕊试液。2、1支试管中通入二氧化碳。观察实验现象,交流、讨论,分析颜色变化原因。(颜色从紫色变为红色,原因是二氧化碳与水反应生成碳酸。) CO2+H2O===H2CO3 第二次探究的问题情景是建立在向紫色石蕊试液中通入 CO2 后,试液变红色究竟能说明什么问题的疑问之上的。由此产生认知冲突,引导学生去寻找原因。在这个过程中,学生学习的主动性、合作意识都得到了展现和提高。

活动探究(2) 市场上可乐被称为碳酸饮料。当我们把可乐瓶子打开时,大家有什么样的感受?当我们饮用了较多可乐,体内又有什么感受呢?今天我们一起来探究:二氧化碳的稳定性。(组织学生实验)师板书:碳酸不稳定,易分解H2CO3===CO2+H2O整个过程颜色变化:紫 红 紫 学生大多数的猜想:二氧化碳不稳定。 学生观察实验:加热上边的碳酸溶液。观察颜色变化,思考。回答:。(颜色从红色变为紫色,原因是碳酸不稳定,易分解。) H2CO3===CO2+H2O 这个活动密切联系了生活实际,增强了学生的生活体验,加强化学在实际中的运用。

活动探究(3) 同学们已经知道碳酸不稳定,若我们把可乐里面的气体通入澄清石灰水中,那么将会看到什么样的现象呢?今天我们再一次验证一下二氧化碳能否与澄清石灰水反应。(组织学生实验,记录,分析)板书:3、二氧化碳与石灰水反应 CO2+Ca(OH)2=== Ca CO3↓+ H2O 齐回答:变浑浊生上台演示:往澄清石灰水中吹二氧化碳。观察:变浑浊(学会如何检验二氧化碳气体) 本实验让学生参与到活动中来,极大地激发了学生的学习、实验兴趣。实验也可以联系生活中的,为了加快新抹的石灰墙壁变干,特在室内放置一个木炭火盆。

总结提高运用知识 让学生思考:学完本课题,你了解了什么?知道了什么?作业:实验探究手册 学生阅读书本,思考并回答。课堂练习:课本第46页第2题 在学完本课题,让学生有时间再整理本课题内容,使知识形成脉络。

课后反思:

本节课通过实验探究二氧化碳性质、问题的讨论,培养学生观察能力、实验能力和主动获取知识的能力,不断增强学生的参与意识、合作意识、探索意识;培养学生可持续发展的学习能力,为学生以后学习和适应社会发展需要奠定基础。

“对话式教学”的核心是对话。用巴赫金的话说,对话是“同意或反对关系,肯定和补充关系,问和答的关系。”它是指师生基于相互尊重、信任和平等的立场,通过言谈和倾听而进行双向沟通、共同学习的方式。

周 厚

学习目标:

知识与技能:

1.认识二氧化碳的主要物理性质和化学性质。

2.学会观察和描述有关二氧化碳的实验现象,从中归纳出二氧化碳的某些性质。

3.了解二氧化碳在自然界碳循环中的作用以及对人类生活和生产的意义。

过程和方法:

通过对二氧化碳化学性质的实验探究,学习科学探究的意义和基本过程,能进行初步的探究活动,享受探究的乐趣和成功的喜悦。

情感、态度与价值观:

1.发展善于合作、勤于思考、勇于创新的科学精神。

2.在交流、探究实验的过程中,学会倾听和尊重别人的观点,分享他人的研究成果。

学习重点:认识二氧化碳的主要物理和化学性质。

学习难点:运用观察、实验等方法获取信息,并对获取的信息进行加工。

学习方法:实验探究、交流讨论。

教学方法:对话教学、指导探究。

教学过程:

教学流程 教师活动 学生活动 设计意图

课前准备 发动学生课前查找有关二氧化碳的资料。 学生课前准备,搜集资料。 动员学生利用多种途径收集资料,培养学生的资料收集能力。

谜语引入 同学们,我们先来猜一个谜语,有一种物质,农民伯伯说它是“植物粮食”;消防官兵赞美它是“灭火先锋”;建筑师们却称它为“粉刷匠”;环境学家却指责它是造成全球变暖的罪魁祸首,你们猜这种物质是什么呢? 思考、回答:二氧化碳 谜语导课,隐含化学与生活的密切联系,避免了一开始就介绍理论知识可能会给学生学习带来的不利情绪。

创设问题 你知道自然界中二氧化碳是怎样产生和消耗的吗? 思考后分组讨论。 培养学生思维能力。

阅读 组织阅读课本内容,并简单介绍“干冰”的知识。 阅读课本: 41页第1--3段42页1段。 总结二氧化碳的物理性质。 培养学生看书的习惯。

总结 通过以上的阅读,你能总结出二氧化碳有些什么样的物理性质吗 (板书:一、二氧化碳物理性质) 总结一、二氧化碳物理性质1、无色、无味的气体。2、密度大于空气。3、能溶于水4、固体二氧化碳-----干冰 培养学生的分析、总结能力

创设情景 (资料)探险队进入山洞时,都要手拿火把,当发现火把熄灭了,所有人员就不得在没有装备的情况下前进。(讨论,从以上情景中,你能的出的那些性质呢 ) (师板书:二、二氧化碳的化学性质) 讨论,并找出相关性质:(生答)化学性质:1、不能燃烧,也不能支持燃烧,不能供呼吸。 培养学生的情景分析和思考能力

活动探究(1) 组织学生第二次探究。师演示:紫色石蕊试液遇酸就变红明确探究任务:探究 CO2 通入紫色石蕊试液后,试液变红的原因。组织学生交流、讨论。(师板书:2、二氧化碳与水反应) 设计对比实验方案:1、2支试管装少量蒸馏水,都滴加几滴紫色石蕊试液。2、1支试管中通入二氧化碳。观察实验现象,交流、讨论,分析颜色变化原因。(颜色从紫色变为红色,原因是二氧化碳与水反应生成碳酸。) CO2+H2O===H2CO3 第二次探究的问题情景是建立在向紫色石蕊试液中通入 CO2 后,试液变红色究竟能说明什么问题的疑问之上的。由此产生认知冲突,引导学生去寻找原因。在这个过程中,学生学习的主动性、合作意识都得到了展现和提高。

活动探究(2) 市场上可乐被称为碳酸饮料。当我们把可乐瓶子打开时,大家有什么样的感受?当我们饮用了较多可乐,体内又有什么感受呢?今天我们一起来探究:二氧化碳的稳定性。(组织学生实验)师板书:碳酸不稳定,易分解H2CO3===CO2+H2O整个过程颜色变化:紫 红 紫 学生大多数的猜想:二氧化碳不稳定。 学生观察实验:加热上边的碳酸溶液。观察颜色变化,思考。回答:。(颜色从红色变为紫色,原因是碳酸不稳定,易分解。) H2CO3===CO2+H2O 这个活动密切联系了生活实际,增强了学生的生活体验,加强化学在实际中的运用。

活动探究(3) 同学们已经知道碳酸不稳定,若我们把可乐里面的气体通入澄清石灰水中,那么将会看到什么样的现象呢?今天我们再一次验证一下二氧化碳能否与澄清石灰水反应。(组织学生实验,记录,分析)板书:3、二氧化碳与石灰水反应 CO2+Ca(OH)2=== Ca CO3↓+ H2O 齐回答:变浑浊生上台演示:往澄清石灰水中吹二氧化碳。观察:变浑浊(学会如何检验二氧化碳气体) 本实验让学生参与到活动中来,极大地激发了学生的学习、实验兴趣。实验也可以联系生活中的,为了加快新抹的石灰墙壁变干,特在室内放置一个木炭火盆。

总结提高运用知识 让学生思考:学完本课题,你了解了什么?知道了什么?作业:实验探究手册 学生阅读书本,思考并回答。课堂练习:课本第46页第2题 在学完本课题,让学生有时间再整理本课题内容,使知识形成脉络。

课后反思:

本节课通过实验探究二氧化碳性质、问题的讨论,培养学生观察能力、实验能力和主动获取知识的能力,不断增强学生的参与意识、合作意识、探索意识;培养学生可持续发展的学习能力,为学生以后学习和适应社会发展需要奠定基础。

“对话式教学”的核心是对话。用巴赫金的话说,对话是“同意或反对关系,肯定和补充关系,问和答的关系。”它是指师生基于相互尊重、信任和平等的立场,通过言谈和倾听而进行双向沟通、共同学习的方式。

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质