高中历史必修三岳麓版第8课 笔墨丹青 课件(17张)

文档属性

| 名称 | 高中历史必修三岳麓版第8课 笔墨丹青 课件(17张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-11-08 20:31:53 | ||

图片预览

文档简介

充满魅力的书画艺术

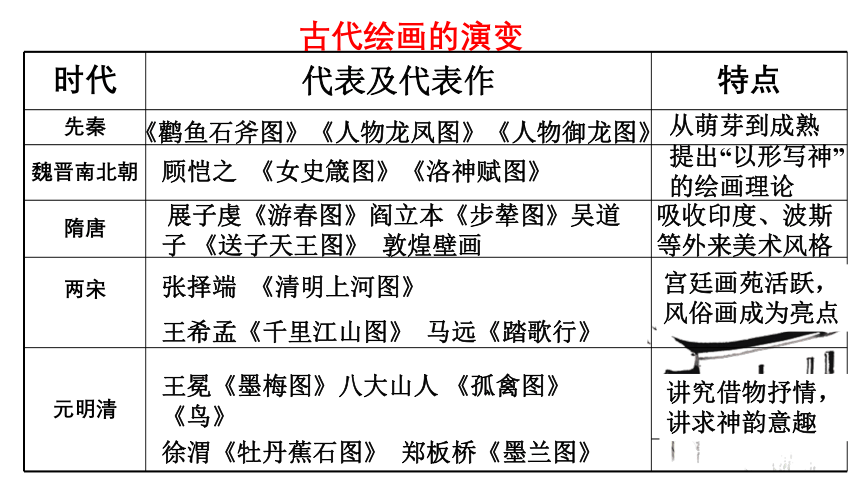

时代 代表及代表作 特点

先秦

魏晋南北朝

隋唐

两宋

元明清

顾恺之 《女史箴图》《洛神赋图》

展子虔《游春图》阎立本《步辇图》吴道子 《送子天王图》 敦煌壁画

张择端 《清明上河图》

王希孟《千里江山图》 马远《踏歌行》

王冕《墨梅图》八大山人 《孤禽图》《鸟》

徐渭《牡丹蕉石图》 郑板桥《墨兰图》

从萌芽到成熟

《鹳鱼石斧图》《人物龙凤图》《人物御龙图》

古代绘画的演变

提出“以形写神”的绘画理论

吸收印度、波斯等外来美术风格

宫廷画苑活跃,风俗画成为亮点

讲究借物抒情,讲求神韵意趣

“依仁游艺”

郑所南《兰草图》

材料:“有一流之人品方有一流之画品。”——郭若虚《图画见闻志》

材料:“文人画之要素,第一人品,第二学问, 第三才情,第四绘画。具此四者,乃为完善。”——陈师曾

《步辇图 》阎立本 唐 卷绢本设色 纵38.5厘米 横129.6厘米 北京故宫博物院藏

材料 :“恶以诫世,善以示后”——王延寿

“观画者,见三皇五帝,莫不仰戴……是知存乎鉴戒者图画也。 ”——曹植

“ 图绘者,莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”——谢赫

“由技进道。”

南宋 马远

材料:“百年未尝诛杀大臣”——100多年里没有诛杀过一位大臣。 ——程伊川

材料:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”

——陈寅恪

北宋 王希孟

山有三远。自山下而仰山颠,谓之高远。 自山前而窥山后,谓之深远。自近山而望远山,谓平远。——郭熙

北宋王希孟《千里江山图》(局部)

“自然”为绘画品评的最高等次———“自然者, 为上品之上”。

“凝神遐想,妙悟自然;物我两忘,离形去智……所谓画之道也。————张彦远

天人合一即‘小我’与‘大自然’混然一体”。

——钱穆

《踏歌图》,南宋,马远,绢本设色,纵192.5cm,横111cm,现藏于北京故宫博物院

“夫画道之中,水墨最为上。肇自然之性,成造化之功。”—— 唐代王维

“立象以尽意”

朱 耷

朱耷,清初画坛“四僧”之一,别号八大山人。

真名朱统筌,明太祖朱元璋的第十七子朱权的九世孙子。

8岁吟诗,11岁可画青绿山水,16岁偷偷参加科举便中秀才。

19岁,国破家亡,22岁削发和尚,后一度疯癫,靠作画维持生计。

画只能以水墨的浅淡与深浓,构图的仰俯与远近来传神、体道,表现时代艺术精神。这便是体现在水墨山水画中的空、淡、远的禅宗意蕴。——林岚 禅宗对中国文人画之影响

身与事接而境生,境与身接而情生。——明 祝枝山

元 王冕 《墨梅图》

中国传统人文精神和文化精神是结合了儒家的“温良恭俭让”、道家的“柔弱胜于刚强”、佛家的“顿悟”,三家的赋予中国传统文化和中国传统绘画最高境界。————王蓉蓉 三大学术思想对中国传统绘画的影响

D

“夫画者:成教化,助人伦,穷神变”测幽微,与六籍同功,四时并运,发于天然,非由述作。见善足以戒恶,见恶足以思贤。材料意在强调( )

A.儒家浸润绘画中

B.绘画题材多样性

C.绘画要渗入情感

D.绘画的教化功能

《六经》是我国重要的儒家文化经典。章学诚主张“六经皆史”,郝经主张“六经皆道”,马一浮认为“六经皆艺”,钱钟书则认为“六经皆诗”。这表明他们( )

A.认为六经孕育中国文化基本精神

B.争夺经典诠释权以控制主流思想

C.治学研究存在重思想轻学术偏见

D.均视六经为学术研究的大经大法

A

北宋宫廷画院曾出过一道考题:“野水无人渡,孤舟尽自横。”如果你是考生,你会怎样来完成这副画作呢?

一个船夫半卧在船尾,嘴中横吹一只竹笛

岸边系着一只空船,系在船舷的桨随江流飘动

岸边停着一只横着的小船,船舷上留着鹭鸶,船篷上有两只栖息的乌鸦

时代 代表及代表作 特点

先秦

魏晋南北朝

隋唐

两宋

元明清

顾恺之 《女史箴图》《洛神赋图》

展子虔《游春图》阎立本《步辇图》吴道子 《送子天王图》 敦煌壁画

张择端 《清明上河图》

王希孟《千里江山图》 马远《踏歌行》

王冕《墨梅图》八大山人 《孤禽图》《鸟》

徐渭《牡丹蕉石图》 郑板桥《墨兰图》

从萌芽到成熟

《鹳鱼石斧图》《人物龙凤图》《人物御龙图》

古代绘画的演变

提出“以形写神”的绘画理论

吸收印度、波斯等外来美术风格

宫廷画苑活跃,风俗画成为亮点

讲究借物抒情,讲求神韵意趣

“依仁游艺”

郑所南《兰草图》

材料:“有一流之人品方有一流之画品。”——郭若虚《图画见闻志》

材料:“文人画之要素,第一人品,第二学问, 第三才情,第四绘画。具此四者,乃为完善。”——陈师曾

《步辇图 》阎立本 唐 卷绢本设色 纵38.5厘米 横129.6厘米 北京故宫博物院藏

材料 :“恶以诫世,善以示后”——王延寿

“观画者,见三皇五帝,莫不仰戴……是知存乎鉴戒者图画也。 ”——曹植

“ 图绘者,莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”——谢赫

“由技进道。”

南宋 马远

材料:“百年未尝诛杀大臣”——100多年里没有诛杀过一位大臣。 ——程伊川

材料:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”

——陈寅恪

北宋 王希孟

山有三远。自山下而仰山颠,谓之高远。 自山前而窥山后,谓之深远。自近山而望远山,谓平远。——郭熙

北宋王希孟《千里江山图》(局部)

“自然”为绘画品评的最高等次———“自然者, 为上品之上”。

“凝神遐想,妙悟自然;物我两忘,离形去智……所谓画之道也。————张彦远

天人合一即‘小我’与‘大自然’混然一体”。

——钱穆

《踏歌图》,南宋,马远,绢本设色,纵192.5cm,横111cm,现藏于北京故宫博物院

“夫画道之中,水墨最为上。肇自然之性,成造化之功。”—— 唐代王维

“立象以尽意”

朱 耷

朱耷,清初画坛“四僧”之一,别号八大山人。

真名朱统筌,明太祖朱元璋的第十七子朱权的九世孙子。

8岁吟诗,11岁可画青绿山水,16岁偷偷参加科举便中秀才。

19岁,国破家亡,22岁削发和尚,后一度疯癫,靠作画维持生计。

画只能以水墨的浅淡与深浓,构图的仰俯与远近来传神、体道,表现时代艺术精神。这便是体现在水墨山水画中的空、淡、远的禅宗意蕴。——林岚 禅宗对中国文人画之影响

身与事接而境生,境与身接而情生。——明 祝枝山

元 王冕 《墨梅图》

中国传统人文精神和文化精神是结合了儒家的“温良恭俭让”、道家的“柔弱胜于刚强”、佛家的“顿悟”,三家的赋予中国传统文化和中国传统绘画最高境界。————王蓉蓉 三大学术思想对中国传统绘画的影响

D

“夫画者:成教化,助人伦,穷神变”测幽微,与六籍同功,四时并运,发于天然,非由述作。见善足以戒恶,见恶足以思贤。材料意在强调( )

A.儒家浸润绘画中

B.绘画题材多样性

C.绘画要渗入情感

D.绘画的教化功能

《六经》是我国重要的儒家文化经典。章学诚主张“六经皆史”,郝经主张“六经皆道”,马一浮认为“六经皆艺”,钱钟书则认为“六经皆诗”。这表明他们( )

A.认为六经孕育中国文化基本精神

B.争夺经典诠释权以控制主流思想

C.治学研究存在重思想轻学术偏见

D.均视六经为学术研究的大经大法

A

北宋宫廷画院曾出过一道考题:“野水无人渡,孤舟尽自横。”如果你是考生,你会怎样来完成这副画作呢?

一个船夫半卧在船尾,嘴中横吹一只竹笛

岸边系着一只空船,系在船舷的桨随江流飘动

岸边停着一只横着的小船,船舷上留着鹭鸶,船篷上有两只栖息的乌鸦

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣