孤独之旅[上学期]

图片预览

文档简介

课件23张PPT。孤独之旅

曹文轩 曹文轩,1945年生于江苏盐城农村。1974年进北京大学中文系读书,后留校任教。现任北京大学教授、现当代文学博士生导师。著有《山羊不吃天堂草》《草房子》《红瓦》。

教学目标:

1.品味本文的语言;

2.理解环境描写和细节描写对表现人物形象的作用;

3.体会成长中的感受。

人物少年杜小康小说的三要素:环境贫困失学后在,孤独艰苦的环境中情节和父亲一起去放鸭,经受磨难,逐渐成熟、坚强的故事析一析,品味鉴赏细节描写(l)杜小康已不可能再去想他的油麻地。现在,占据他的心灵的全部是前方,还要走多远,前方是什么样子?前方是未知的。未知的东西,似乎更能撩逗一个少年的心思。他盘腿坐在船头上,望着一片茫茫的水。

(2)当杜小康一眼望去,看到芦苇如绿色的浪潮直涌到天边时,他害怕了——这是他出门以来第一回真正感到害怕。芦苇如万重大山围住了小船。杜小康有一种永远逃不走的感觉。

(3)吃完饭,杜小康才稍稍从恐慌中安静下来。(4)但,这一切无论如何也不能完全驱除杜小康的恐慌。夜里睡觉时,他紧紧地挨着父亲,并且迟迟不能入睡。

(5)父子俩也一天一天地感觉到,他们最大的敌人,也正在一步一步地向他们逼近:它就是孤独。

(6)言语被大量地省略了。这种省略,只能进一步强化似乎满世界都注满了的孤独。

(7)后来,父子俩都在心里清楚了这一点:他们已根本不可能回避孤独了,这样反而好了。时间一久,再面对天空一片浮云,再面对这浩浩荡荡的芦苇,再面对这一缕炊烟,就不再忽然地恐慌起来。(8)杜小康注定了要在这里接受磨难。而磨难他的,正是由他和父亲精心照料而长得如此肥硕的鸭子。

(9)他哭了起来,但并不是悲哀,他说不明白自己为什么想哭。

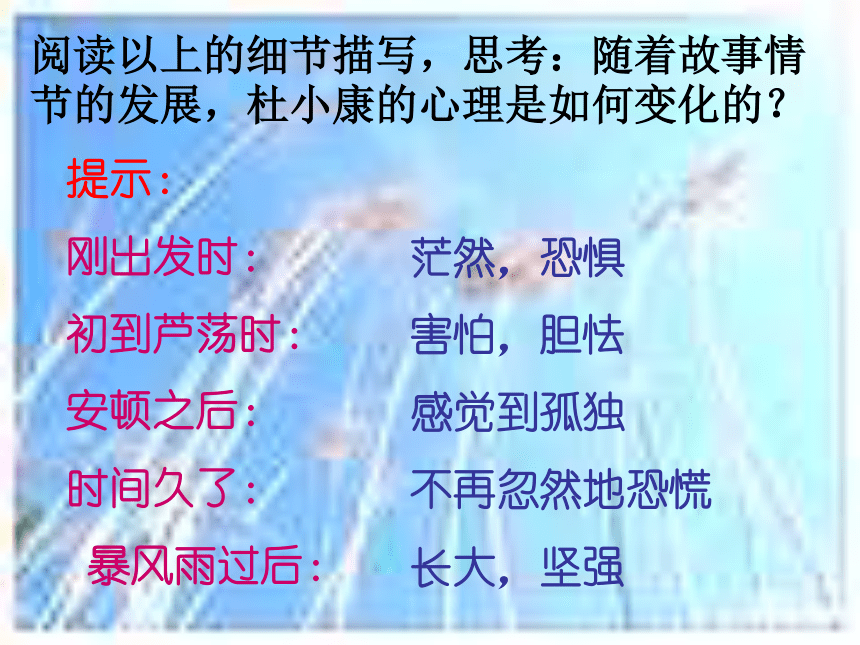

(10)杜小康顺手抠了几根白嫩的芦苇根,在嘴里嚼着,望着异乡的天空,心中不免又想起母亲,想起桑桑和许多油麻地的孩子。但他没有哭,他觉得自己突然地长大了,坚强了。阅读以上的细节描写,思考:随着故事情节的发展,杜小康的心理是如何变化的? 提示:

刚出发时:

初到芦荡时:

安顿之后:

时间久了:

暴风雨过后: 茫然,恐惧

害怕,胆怯

感觉到孤独

不再忽然地恐慌

长大,坚强思考:

除了直接描写,作者还通过什么手段来表现杜小康的“心路历程”?勾画出课文中环境描写句段。

a.自然景色的描写;

b.鸭群活动情景的描写。鸭群芦荡暴风雨其他景物选一处你认为写得最好的地方作简要分析。环境描写在文中起来什么作用:

(1)芦荡

“芦苇如绿色的浪潮直涌到天边” “芦荡如万重大山围住了小船”

“再面对这浩浩荡荡的芦苇”芦苇见证了人物心里变化的过程(2)风雨

“雷声”“如万辆战车从天边滚动过来”“暴风雨”“歇斯底里”“天昏地暗”“仿佛到了末日”暴风雨给了他一个成长地机会和舞台 四周已只是草滩或凹地,已无一户人家。

黄昏,船舱里的小泥炉,飘起第一缕炊烟,它是这里惟一的炊烟。它们在晚风中向水面飘去,然后又贴着水面,慢慢飘去。当锅中的饭已经煮熟时,河水困晒了一天太阳而开始飘起炊烟一样的热气。此时,热气与炊烟,就再也无法分得清楚了。

雨后天晴,天空比任何一个夜晚都要明亮。 ……景物描写(3)鸭群

“朝着这片天空叫上几声”

“将主人的小船团团围住”

“觉得自己已成无家的漂泊者”

对杜小康的孤独起来烘托作用,鸭子的成长也寓意着杜小康的成长

鸭群小结:

小说中的环境是为了把人物摆到特定的景物环境中去展现丰富的内心世界,表现人物的性格,推动情节的发展。课文中的环境描写与杜小康的成长旅程有着直接的关系。 讨论“孤独之旅”的含义 。旅:

从一个地方到另一个地方一、从熟悉的油麻地到陌生地芦荡

二、心路历程:惧怕孤独到成熟孤独之旅:杜小康在孤独中成长的过程。思考:文中主人公是杜小康,但作者也花了相当的笔墨来写他父亲和鸭子,你能体会出其中的用意吗? 对这二者的描写,使得杜小康的孤独感受显得更加真实可信,能帮助我们更好地理解小主人公的内心世界。写父亲和鸭子,对塑造杜小康这个形象起到了重要的衬托作用。从侧面突出了孤独之可怕,生活环境之艰辛,从而更进一步突出杜小康成长的不易。

谈一谈,启发感悟1、在你的成长过程中,你曾碰到

过“孤独”吗?

2、从杜小康身上,你学到了什么?

3、你是否经历过有意义的事件,促使你心灵成熟?曹文轩<论孤独>:

它是一种正常并且健康的心态--如果程度得当的话。它标志着一种人格的成熟。它使人少了许多盲目。它使人在嘈杂的生活中有了一份保护身心健康的清静。

世界上最美丽的花往往开在无人知晓的地方。

最险峻的山岭往往坐落在最荒芜的莽原。

最清澈的泉水往往流淌在最深邃的密丛中。

最简洁的真理也往往掌握在最孤独的人的手中。……关心社会生活的良好习惯,不应妨碍你们每个人倾注于内心的生活。在连绵不断的行动和感情的激流里,你们应该为自己保留一间单房,离开人群,单独幽居 ,以便认清自己的力量的弱点,深入思考,然后重新接触大地……

——罗曼·罗兰

曹文轩 曹文轩,1945年生于江苏盐城农村。1974年进北京大学中文系读书,后留校任教。现任北京大学教授、现当代文学博士生导师。著有《山羊不吃天堂草》《草房子》《红瓦》。

教学目标:

1.品味本文的语言;

2.理解环境描写和细节描写对表现人物形象的作用;

3.体会成长中的感受。

人物少年杜小康小说的三要素:环境贫困失学后在,孤独艰苦的环境中情节和父亲一起去放鸭,经受磨难,逐渐成熟、坚强的故事析一析,品味鉴赏细节描写(l)杜小康已不可能再去想他的油麻地。现在,占据他的心灵的全部是前方,还要走多远,前方是什么样子?前方是未知的。未知的东西,似乎更能撩逗一个少年的心思。他盘腿坐在船头上,望着一片茫茫的水。

(2)当杜小康一眼望去,看到芦苇如绿色的浪潮直涌到天边时,他害怕了——这是他出门以来第一回真正感到害怕。芦苇如万重大山围住了小船。杜小康有一种永远逃不走的感觉。

(3)吃完饭,杜小康才稍稍从恐慌中安静下来。(4)但,这一切无论如何也不能完全驱除杜小康的恐慌。夜里睡觉时,他紧紧地挨着父亲,并且迟迟不能入睡。

(5)父子俩也一天一天地感觉到,他们最大的敌人,也正在一步一步地向他们逼近:它就是孤独。

(6)言语被大量地省略了。这种省略,只能进一步强化似乎满世界都注满了的孤独。

(7)后来,父子俩都在心里清楚了这一点:他们已根本不可能回避孤独了,这样反而好了。时间一久,再面对天空一片浮云,再面对这浩浩荡荡的芦苇,再面对这一缕炊烟,就不再忽然地恐慌起来。(8)杜小康注定了要在这里接受磨难。而磨难他的,正是由他和父亲精心照料而长得如此肥硕的鸭子。

(9)他哭了起来,但并不是悲哀,他说不明白自己为什么想哭。

(10)杜小康顺手抠了几根白嫩的芦苇根,在嘴里嚼着,望着异乡的天空,心中不免又想起母亲,想起桑桑和许多油麻地的孩子。但他没有哭,他觉得自己突然地长大了,坚强了。阅读以上的细节描写,思考:随着故事情节的发展,杜小康的心理是如何变化的? 提示:

刚出发时:

初到芦荡时:

安顿之后:

时间久了:

暴风雨过后: 茫然,恐惧

害怕,胆怯

感觉到孤独

不再忽然地恐慌

长大,坚强思考:

除了直接描写,作者还通过什么手段来表现杜小康的“心路历程”?勾画出课文中环境描写句段。

a.自然景色的描写;

b.鸭群活动情景的描写。鸭群芦荡暴风雨其他景物选一处你认为写得最好的地方作简要分析。环境描写在文中起来什么作用:

(1)芦荡

“芦苇如绿色的浪潮直涌到天边” “芦荡如万重大山围住了小船”

“再面对这浩浩荡荡的芦苇”芦苇见证了人物心里变化的过程(2)风雨

“雷声”“如万辆战车从天边滚动过来”“暴风雨”“歇斯底里”“天昏地暗”“仿佛到了末日”暴风雨给了他一个成长地机会和舞台 四周已只是草滩或凹地,已无一户人家。

黄昏,船舱里的小泥炉,飘起第一缕炊烟,它是这里惟一的炊烟。它们在晚风中向水面飘去,然后又贴着水面,慢慢飘去。当锅中的饭已经煮熟时,河水困晒了一天太阳而开始飘起炊烟一样的热气。此时,热气与炊烟,就再也无法分得清楚了。

雨后天晴,天空比任何一个夜晚都要明亮。 ……景物描写(3)鸭群

“朝着这片天空叫上几声”

“将主人的小船团团围住”

“觉得自己已成无家的漂泊者”

对杜小康的孤独起来烘托作用,鸭子的成长也寓意着杜小康的成长

鸭群小结:

小说中的环境是为了把人物摆到特定的景物环境中去展现丰富的内心世界,表现人物的性格,推动情节的发展。课文中的环境描写与杜小康的成长旅程有着直接的关系。 讨论“孤独之旅”的含义 。旅:

从一个地方到另一个地方一、从熟悉的油麻地到陌生地芦荡

二、心路历程:惧怕孤独到成熟孤独之旅:杜小康在孤独中成长的过程。思考:文中主人公是杜小康,但作者也花了相当的笔墨来写他父亲和鸭子,你能体会出其中的用意吗? 对这二者的描写,使得杜小康的孤独感受显得更加真实可信,能帮助我们更好地理解小主人公的内心世界。写父亲和鸭子,对塑造杜小康这个形象起到了重要的衬托作用。从侧面突出了孤独之可怕,生活环境之艰辛,从而更进一步突出杜小康成长的不易。

谈一谈,启发感悟1、在你的成长过程中,你曾碰到

过“孤独”吗?

2、从杜小康身上,你学到了什么?

3、你是否经历过有意义的事件,促使你心灵成熟?曹文轩<论孤独>:

它是一种正常并且健康的心态--如果程度得当的话。它标志着一种人格的成熟。它使人少了许多盲目。它使人在嘈杂的生活中有了一份保护身心健康的清静。

世界上最美丽的花往往开在无人知晓的地方。

最险峻的山岭往往坐落在最荒芜的莽原。

最清澈的泉水往往流淌在最深邃的密丛中。

最简洁的真理也往往掌握在最孤独的人的手中。……关心社会生活的良好习惯,不应妨碍你们每个人倾注于内心的生活。在连绵不断的行动和感情的激流里,你们应该为自己保留一间单房,离开人群,单独幽居 ,以便认清自己的力量的弱点,深入思考,然后重新接触大地……

——罗曼·罗兰

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》