七年级历史上册第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 七年级历史上册第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元检测题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 248.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-11-12 13:41:28 | ||

图片预览

文档简介

第三单元《统一多民族国家的建立和巩固》 单元检测题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.汉初能够出现“文景之治”局面的主要原因是( )

①经济萧条,国家贫困,统治者提倡节俭

②统治者吸取了秦朝灭亡的教训

③统治者关心爱护百姓,以身作则

④国家减轻农民负担,恢复农业发展生产

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ①②③④

2.如果研究东汉政权是怎样走向衰亡的,下列哪些因素可以入选( )

①外族的入侵②宦官和外戚交替专权③农民起义的爆发④少数民族的叛乱

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ②④

3.电视栏目《百家讲坛》深受老百姓的喜爱。此节目曾对有图中的历史人物进行过评述,下面说法最适合的是( )

A. 他统一了六国,建立起中央集权制度

B. 他推行大一统措施,使西汉进入鼎盛时期

C. 他统治时期被称为“文景之治”

D. 他推行改革,任用商鞅进行变法

4.秦朝完善行政体制后,成为社会的基本组织单位( )

A. 政府 B. 地主 C. 个体家庭 D. 郡县

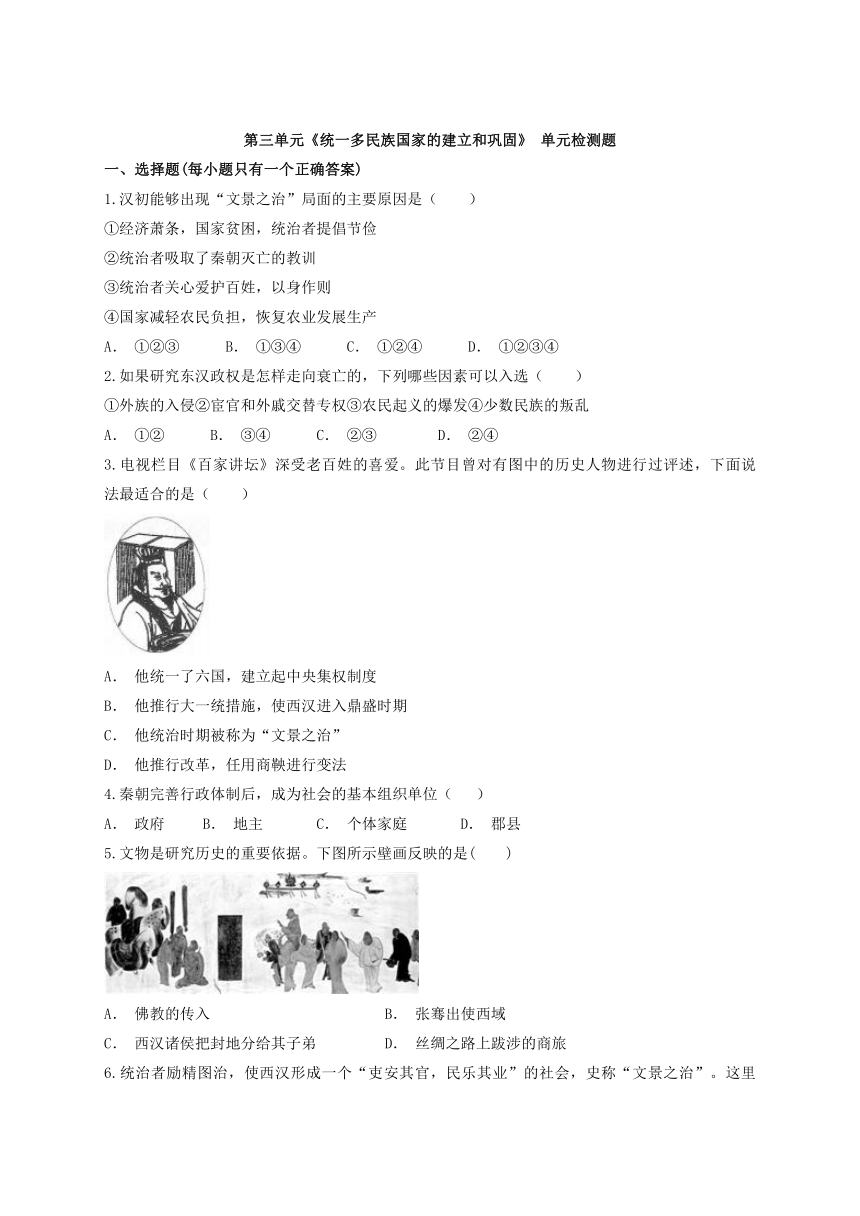

5.文物是研究历史的重要依据。下图所示壁画反映的是( )

A. 佛教的传入 B. 张骞出使西域

C. 西汉诸侯把封地分给其子弟 D. 丝绸之路上跋涉的商旅

6.统治者励精图治,使西汉形成一个“吏安其官,民乐其业”的社会,史称“文景之治”。这里的“统治者”主要是指( )

①汉景帝 ②秦始皇 ③汉文帝 ④汉武帝

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

7.他是以大一统王朝使者的身份开辟域外交通路线的第一人,经过他的探险,形成了丝绸之路,造福当代,泽及后人。这里的“他”是( )

A. 班超 B. 玄奘 C. 张骞 D. 王昭君

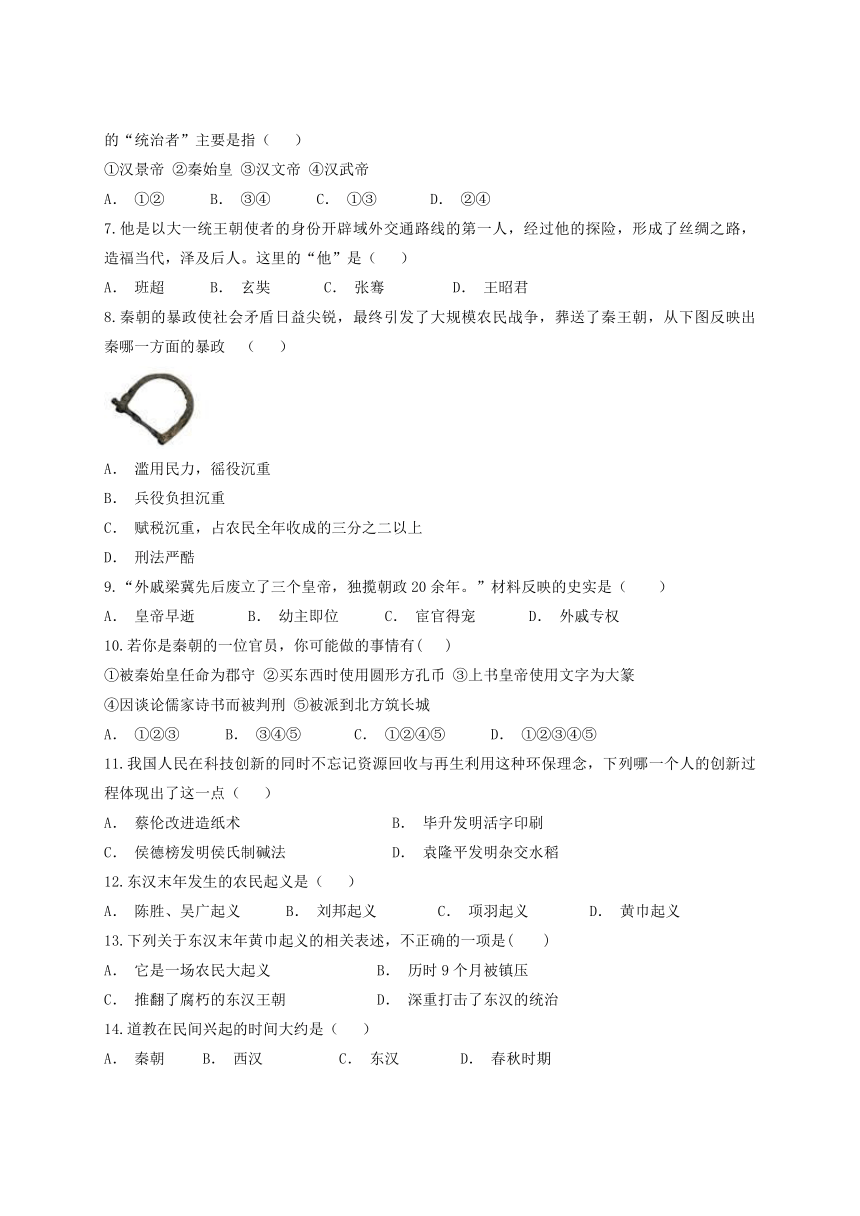

8.秦朝的暴政使社会矛盾日益尖锐,最终引发了大规模农民战争,葬送了秦王朝,从下图反映出秦哪一方面的暴政 ( )

A. 滥用民力,徭役沉重

B. 兵役负担沉重

C. 赋税沉重,占农民全年收成的三分之二以上

D. 刑法严酷

9.“外戚梁冀先后废立了三个皇帝,独揽朝政20余年。”材料反映的史实是( )

A. 皇帝早逝 B. 幼主即位 C. 宦官得宠 D. 外戚专权

10.若你是秦朝的一位官员,你可能做的事情有( )

①被秦始皇任命为郡守 ②买东西时使用圆形方孔币 ③上书皇帝使用文字为大篆

④因谈论儒家诗书而被判刑 ⑤被派到北方筑长城

A. ①②③ B. ③④⑤ C. ①②④⑤ D. ①②③④⑤

11.我国人民在科技创新的同时不忘记资源回收与再生利用这种环保理念,下列哪一个人的创新过程体现出了这一点( )

A. 蔡伦改进造纸术 B. 毕升发明活字印刷

C. 侯德榜发明侯氏制碱法 D. 袁隆平发明杂交水稻

12.东汉末年发生的农民起义是( )

A. 陈胜、吴广起义 B. 刘邦起义 C. 项羽起义 D. 黄巾起义

13.下列关于东汉末年黄巾起义的相关表述,不正确的一项是( )

A. 它是一场农民大起义 B. 历时9个月被镇压

C. 推翻了腐朽的东汉王朝 D. 深重打击了东汉的统治

14.道教在民间兴起的时间大约是( )

A. 秦朝 B. 西汉 C. 东汉 D. 春秋时期

15.国务院新闻办公室发表的《新疆的历史与发展》白皮书指出,新疆与中原地区的密切联系由来已久。新疆正式归属中央政权管辖最早开始于( )

A. 张骞第一次出使西域 B. 西域都护的正式设置

C. 丝绸之路全面开通 D. 西域物产大量传入内地

16.下列不属于秦实现统一的原因的是( )

A. 统一成为趋势,人民渴望和平 B. 商鞅变法后,秦国实力最强

C. 长平之战后,六国无力抗秦 D. 提出了“尊王攘夷”的口号

17.班超投笔从戎,立功西域,被封为定远候。他在西域的主要活动有( )

①派甘英出使大秦 ②奉汉武帝之命出使大月氏 ③恢复西域与汉朝的联系 ④大败匈奴,使其政权瓦解

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

18.秦朝丞相李斯在峄上的纪功刻石中说“追念乱世,分土建邦……攻战日作。流血于野”。为了避免这种情况再次发生,秦朝实行 ( )

A. 焚书坑儒 B. 郡县制 C. 暴政 D. 分封制

19.曾派使者到天竺求取佛经,并修建了白马寺的汉朝皇帝是 ( )

A. 汉武帝 B. 汉明帝 C. 光武帝 D. 汉元帝

20.“丝绸之路”是联系中外的纽带,沟通东方和西方的桥梁,为它的开辟做出了突出贡献的历史人物是( )

A. 鉴真 B. 张骞 C. 郑和 D. 玄奘

21.陈胜吴广起义是我国历史上第一次大规模的农民起义。对这次起义认识不正确的是( )

A. 秦朝的残暴统治是起义爆发的根本原因

B. 起义在秦朝强大兵力镇压下最终失败

C. 其革命首创精神鼓舞了反抗暴政的斗争

D. 这次起义推翻了秦朝统治,但陈胜被杀

22.刘秀以柔术治天下,重振朝纲的措施包括( )

①下令释放奴婢,减轻负担,减轻刑法

②允许北方少数民族内迁

③整顿吏治,严惩贪官污吏

④合并州县,裁撤冗员

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①③④

23.汉朝和西域交往日趋频繁始于( )

A. 张骞第一次出使西域后 B. 张骞第二次出使西域后

C. 西汉设立西域都护后 D. 海上丝绸之路开辟之后

24.《史记》是我国第一部( )通史。

A. 编年体 B. 纪传体 C. 人物传记 D. 断代体

25.张骞第一次出使西域的目的是( )

A. 联络大月氏夹击匈奴 B. 联络乌孙国王进攻匈奴

C. 准备设立西域都护 D. 开通丝绸之路

二、非选择题

26.以下历史地图和历史图画,反映了不同的历史事件。请仔细观察,结合所学知识回答:

(1)图中箭头所示的交通线被称作什么?

(2)它为什么叫这个名称?

(3)简要说明它的出发点,所经过的地区以及终点。

(4)这条交通线的开通有什么历史意义?

(5)在这条路上,你将会尽情吃到哪些汉朝不容易吃到的水果(两种即可)

27.阅读下列材料,回答问题。

材料一: 张骞两次出使西域,拓展了汉王朝的视野,引发了汉王朝与中亚、西亚各国相互贸易的强烈愿望,促成了西汉政府对丝绸之路的开辟和经营,张骞出使西域,是中国有史记载以来的第一次中外交流,史称“张骞凿空”。

材料二: 西汉政府在今天的轮台正式建立西域都护府,统领西域各国,以确保丝路的畅通。西域都护府的建立迫使匈奴打消了称霸西域的雄心,这标志着西汉政府已经对西域各国开始了有效的统治。

材料三: 2007年7月31日,丝绸之路沿线国家教科文组织已就丝绸之路联合申遗达成共识,希望它成为全世界的共同遗产而被永远铭记,永远呵护。丝绸之路是一条不同文明、不同民族交流与融合的贸易往来之路,文化交流之路。丝绸之路联合申遗是整个亚太地区第一个作为“文化线路”申报的世界遗产,对今后亚太地区在文化线路的保护和申报有着重要指导意义。

(1)张骞第一次出使西域的目的是什么?请用史实说明张骞第一次出使西域的艰辛。

(2)张骞出使西域为什么被称为“张骞凿空”?有什么重大作用?

(3)以上材料中的哪一史实最能说明新疆自古就是中国领土不可分割的一部分?

(4)请说出丝绸之路的路线并说明丝绸之路为什么被称为“文化交流之路”?

(5)今天丝绸之路沿线国家联合申遗有什么现实意义?

28.阅读材料,回答问题。

材料一:据《汉书·张骞传》载,张骞接受出使西域的使命后,与堂邑父等百余人出陇西,途经匈奴,被匈奴人捉住,拘留了十几年,强迫他娶匈奴妻子,生儿育女,“然骞持汉节不失”。后来,张骞乘匈奴不备,率众脱逃,辗转到达大月氏。从大月氏回来,张骞见北道危险,改走南道,不料又被匈奴人捉住,扣留了一年多,直到单于病死,匈奴贵族为争夺统治权发生内乱,他才带着匈奴妻子与堂邑父一起逃回汉朝,历尽千辛万苦。这时已是公元前126年了。

材料二:

(1)材料一、材料二共同反映了一件什么历史大事?哪一个皇帝在位?

(2)这次出使的时间和目的各是什么?

(3)材料一中的内容反映了这次出使遇到了什么困难?

(4)此件历史大事有何重要作用?

(5)我们要学习此人的什么精神?

29.阅读下列材料,回答问题。

材料一:秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白

材料二:一夫作难,而七庙隳(hui)(王朝崩溃),身死人手,为天下笑者,何也?

——贾谊《过秦论》

(1)材料一中的“秦王”姓名是什么?他后来又用什么称号?

(2)材料一中的“秦王扫六合”是指什么事件?材料二中的“一夫作难”又指什么事件?

(3)依据材料和所学知识分别说明上述事件发生的主要因素是什么?

30.阅读材料,回答问题。

材料一:周王让自己的子弟、亲戚,以及功臣和一些古帝王的后代,在各地建立封国。封国的统治者叫国君,国君享有一定的权力和义务。不承担义务者,将受到惩罚。春秋时期,王权衰落,一些诸侯国强大起来,出现了春秋五霸,割据称雄的局面。

材料二:秦始皇召集群臣朝议。丞相王绾等建议实行分封建国,管理地方。廷尉李斯建议建立郡县制管理地方。秦始皇说:“朕看廷尉的意见很好,地方就实行郡县制吧!”

请根据所学知识回答:

(1)材料一是哪个朝代?实行的什么制度?

(2?)实施上述制度的目的是什么?从材料一分析实行这种制度的结果是什么?

(3)你认为当时的国君享有哪些权利和义务?

(4)秦朝地方实行郡县制比实行材料一的制度好,为什么?

答案解析

1.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,汉初社会经济衰弱,朝廷推崇黄老治术,吸取秦亡的教训,采取“轻徭薄赋”、“与民休息”的政策。选项中的内容都属于“文景之治”局面出现的原因。故选D。

2.【答案】C

【解析】根据所学可知,东汉走向衰落的原因包括东汉中期以后出现的宦官和外戚交替专权,其影响是导致政治腐败,社会动荡,动摇了东汉的统治,开始走向衰亡;东汉末年的黄巾起义,沉重打击东汉统治,使其一蹶不振;外族的入侵和少数民族的叛乱在东汉没有出现。故符合史实的因素是②③,故选C。

3.【答案】B

【解析】根据题干信息“图片人物在教材中标为汉武帝”,结合所学知识可知,汉武帝时期推行大一统措施,使西汉进入鼎盛,选项B符合题意;而选项A他统一了六国,建立起中央集权制度,与秦始皇相关,不符合题意;选项C他统治时期被称为“文景之治”,与汉文帝、汉景帝相关,不符合题意;选项D他推行改革,任用商鞅进行变法,与秦孝公相关,不符合题意;因此只有选项B符合题意,故选B。

4.【答案】C

【解析】秦朝已经完全是封建社会,而封建社会的基本组织形式是个体小农经济形态,个体家庭已经成为社会的基本组织单位。

5.【答案】B

【解析】根据题干中“壁画”结合所学知识可知,这是敦煌壁画张骞拜别汉武帝出使西域图,画面右侧,骑在马上的汉武帝,有几名侍卫维护,画面左侧,张骞正在向汉武帝跪拜辞行,汉武帝殷切的注视着马前方的张骞,左手举起,以示送别。因此,题干图片反映的是张骞出使西域,故选B。

6.【答案】C

【解析】依据所学可知,“文景之治”开创了中国封建社会的第一个治世,它上承汉高祖伟业,下启汉武帝雄风,为汉代国富民强奠定了物质基础。“文景之治”时期的统治者主要是指汉文帝、汉景帝,仔细审查①③符合题意,故此题选C。

7.【答案】C

【解析】张骞是中国汉代卓越的探险家、旅行家与外交家,对丝绸之路的开拓有重大的贡献。开拓汉朝通往西域的南北道路,并从西域诸国引进了汗血马、葡萄、苜蓿、石榴、胡桃、胡麻等等。因此选C。

8.【答案】D

【解析】分析图片是秦朝的刑具,反映的是秦末刑罚严酷。故在公元前209年,陈胜吴广为逃避秦朝的严刑苛法,揭竿而起。故选D项。

9.【答案】D

【解析】根据题干信息“外戚梁冀”,结合所学知识可知,东汉中期以后,继位的皇帝多年幼,大权就由外戚独揽,东汉时期外戚梁冀,是典型的外戚专权,他先后废立了三个皇帝,独揽朝政20余年,动摇了东汉统治。因此只有选项D符合题意,故选D。

10.【答案】C

【解析】本题可用排除法。秦朝统一文字,把小篆作为全国规范文字,后来又推广更为简单的隶书。③上书皇帝使用文字为大篆是不可能出现在秦朝。所以此题选C。

11.【答案】A

【解析】根据所学知识,东汉宦官蔡伦用破布、树皮、麻头、废鱼网等为原料改进了造纸术,这些原料是对资源的回收和再利用,体现了资源回收与再生利用这种环保理念,B是毕升对印刷术的改进,C是侯德榜打破了西方制碱技术的垄断,D袁隆平,这位“杂交水稻之父”,在1973年率领科研团队开启了杂交水稻王国的大门,在数年的时间内就解决了十多亿人的吃饭问题,有力地回答了世界“谁来养活中国”的疑问,因此B、C、D三项都不具备资源回收和再利用的环保理念,本题选A。

12.【答案】D

【解析】根据所学可知,陈胜、吴广起义是秦末农民大起义;刘邦起义和项羽起义是继陈胜吴广起义后的反秦起义;黄巾起义是东汉末年张角领导的农民起义;故选D。

13.【答案】C

【解析】根据所学可知,黄巾起义的性质和地位是一场有组织、有准备的农民大起义;时间前后历时9个月;结果是被东汉统治者镇压;意义是沉重打击了东汉统治;通过起义被镇压可知,黄巾起义并没有推翻东汉统治;ABD表述正确,故选C。

14.【答案】C

【解析】东汉末年,战乱不止。劳动人民无法摆脱现实,又找不到出路,给了道教滋生的土壤。

15.【答案】B

【解析】依据已学知识可知,张骞通西域后汉朝和西域的交往日益密切,西域各国纷纷归附汉朝,公元前60年西汉政府设立西域都护,总管西域事务,从此,今新疆地区开始隶属中央政府,成为我国不可分割的一部分,所以选B。

16.【答案】D

【解析】齐桓公称霸的时候,提出了“尊王攘夷”的口号。

17.【答案】B

【解析】依据所学知识可知,东汉明帝派班超出使西域,重新建立了西域与汉朝的联系,后来班超长期留守西域,还派甘英出使大秦(即罗马帝国),开辟了通往西亚的路线。故①③项符合题意;②项出使大宛、大月氏的是张骞;④项大败匈奴,使其政权瓦解的是卫青、霍去病;由此分析ACD不合题意,故此题选B。

18.【答案】B

【解析】西周由于实行分封制,导致出现了诸侯割据争战的局面,秦朝“废分封,立郡县”,故选B。

19.【答案】B

【解析】汉明帝时期,建造了我国第一座佛教寺院——白马寺。

20.【答案】B

【解析】张骞两次出使西域,使西域与汉朝的交往从此日趋频繁。

21.【答案】D

【解析】秦朝的残暴统治激起了人民的反抗。公元前209年,陈胜、吴广领导的秦末农民起义爆发了。但是,由于秦军的强大,不到半年,起义军被镇压下去了。陈胜、吴广相继被部下杀害。陈胜吴广起义是我国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神,鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。故选D。

22.【答案】A

【解析】光武帝在位三十三年,采取了一系列措施来恢复和发展经济。光武帝下令释放奴婢,减轻负担,减轻刑法;合并州县,裁撤冗员,整顿吏治,严惩贪官污吏;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。因此,①②③④属于刘秀以柔术治天下,重振朝纲的措施。故选A。

23.【答案】B

【解析】公元前119年,汉武帝派张骞第二次出使西域,目的是加强汉朝与西域各国的联系。此后,汉朝与西域诸国互派使者,互通商旅,交往日趋频繁,故选B。

24.【答案】B

【解析】《史记》以人物传记为核心,被称为纪传体。

25.【答案】A

【解析】为联络大月氏共同夹击匈奴,公元前138年,汉武帝派张骞第一次出使西域。因此选A。

26.【答案】(1)丝绸之路。

(2)中国的丝绸是这条交通线上运输最多的商品,因此而得名。

(3)从长安出发,经新疆地区,通往中亚、西亚、直到欧洲。

(4)成为东西方经济文化交流的桥梁。

(5)葡萄、石榴。

【解析】(1)根据题图,这一交通线的路线是从长安出发,往西经河西走廊,今新疆境内,到达西亚和欧洲大秦。此路线被称为丝绸之路。

(2)因为这条路线是把中国的丝和丝织品,从长安经由河西走廊和今新疆境内,运抵西亚和欧洲大秦,甚至于更远的地方。

(3)实际上这个题也是在考查丝绸之路的路线。这一交通线的路线是从长安出发,往西经河西走廊,今新疆境内,到达西亚和欧洲大秦。

(4)这条交通线后来成为中西方进行交往的重要通道,所以加强了东西方的经济文化方面的交流。

(5)丝绸之路的开通加强了东西方的经济文化交流,也让中原人民可以吃到西域地区甚至欧洲的水果,比如葡萄、石榴。

27.【答案】(1)联合大月氏夹击匈奴 如:在途中曾被匈奴人扣留了十年,设法逃脱,才到达大月氏。

(2)张骞出使西域,是中国有史记载以来第一次中外交流,史称张骞凿空。

作用:拓展了汉王朝的视野,引发了汉王朝与中亚、西亚各国相互贸易的强烈愿望,促成了西汉政府对丝绸之路的开辟和经营。

(3)西域都护的设置。

(4)从长安通过河西走廊,今新疆地区,运往西亚,再转运到欧洲,丝绸之路是一条不同文明,不同民族交流与融合的贸易往来之路,文化交流之路。

(5)对今后亚太地区在文化线路的保护和申报有着重要指导意义。

【解析】(1)本题考查的是张骞第一次出使西域的相关内容。汉武帝为了联络被匈奴从河西走廊赶到西域的大月氏人,共同夹击匈奴。公元前138年,汉武帝第一次派张骞出使西域。张骞第一次出使西域的过程充满了艰辛,如他在途中曾被匈奴人扣留了十年,设法逃脱,才到达大月氏。

(2)本题考查的是张骞出使西域的历史作用。张骞出使西域,是中国有史记载以来第一次中外交流,史称“张骞凿空”。 张骞出使西域的历史作用很大,拓展了汉王朝的视野,引发了汉王朝与中亚、西亚名国相互贸易的强烈愿望,促成了西汉政府对丝绸之路的开辟和经营。

(3)本题考查的是西域都护的设立的意义。张骞两次出使西域之后,汉朝和西域的交往从此日趋频繁。公元前60年,西汉政府在西域设立西域都护,总管西域事务。从此,今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国领土不可分割的一部分。

(4)本题考查的是丝绸之路的相关内容。汉朝开通的丝绸之路的路线是,从长安出发,通过河西走廊,今新疆地区,再到中亚、西亚,最后到达欧洲。丝绸之路是一条不同文明、不同民族交流与融合的贸易往来之路,是东西方经济文化交流的桥梁,所以被称为“文化交流之路”。

(5)本题考查的是今天丝绸之路沿线国家联合申遗的现实意义。今天丝绸之路沿线国家联合申遗成功,必将进一步加强中国与沿线国家的文化交流,扩大国家之间文物保护方面的合作,进而密切整个丝绸之路沿线国家乃至全世界人民之间的友好往来。

28.【答案】(1)张骞出使西域;汉武帝

(2)公元前138年;联络大月氏,夹击匈奴。

(3)被匈奴捉住。

(4)促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。(言之有理即可)

【解析】(1)汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。公元前119年,张骞第二次出使西域,诸国也纷纷派使者回访,汉朝终于和西域各国建立了友好关系。材料二中的图片是《张骞拜别汉武帝出使西域》的壁画,反映的是张骞出使西域的历史史实,所以材料一,材料二共同反映了张骞出使西域。

(2)张骞出使西域的直接目的是联络大月氏夹击匈奴。汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。

(3)分析材料一可知,张骞这次出使被匈奴捉住。

(4)依据所学知识可知,公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础。可见张骞出使西域促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)张骞出使西域克服艰难险阻,不畏艰难,最后不辱使命。我们应学习张骞不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。

29.【答案】(1)嬴政;皇帝(秦始皇)

(2)兼并六国,完成统一。

陈胜、吴广起义。

(3)秦国经过商鞅变法,使秦国力量强大。秦朝的暴政

【解析】(1)材料主要是盛赞秦始皇的雄才大略和统一中国的业绩,回顾已学知识可知“秦王”指的是统一六国,建立我国历史上第一个封建王朝的秦始皇嬴政。

(2)联系已学知识可知“秦王扫六合”指的是公元前221年,秦王嬴政统一六国,完成统一,材料二的大意为:一人发动起义,就使得整个王朝都崩溃了,自己也死于他人之手,被天下人耻笑,这是什么原因?联系已学知识可知“一夫作难”指的是陈胜、吴广起义。

(3)材料一主要阐述了秦的统一,材料二主要阐述了秦的灭亡,由此联系已学知识可知秦国经过商鞅变法,使秦国力量强大;秦朝的暴政导致秦的灭亡。

30.【答案】(1)西周,分封制。

(2)控制全国,出现了春秋五霸,割据称雄的局面。

(3)有统治管理辖区土地和人民的权力;拥戴周王,服从差遣,交纳贡物。

(4) 实行郡县制,不会导致地方势力强大,威胁中央(或有利于巩固统治,维护国家统一)。

【解析】材料一反映的是西周时期实行的分封制。西周实施分封制的目的是控制全国,巩固周王的统治。分封制的实行导致的结果是出现了春秋五霸,割据称雄的局面。封国的统治者国君享有的权利有:有统治管理辖区土地和人民的权力;国君的义务包括:拥戴周王,服从差遣,交纳贡物。秦朝地方实行郡县制比分封制好的原因是实行郡县制,不会导致地方势力强大,威胁中央(或有利于巩固统治,维护国家统一)。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.汉初能够出现“文景之治”局面的主要原因是( )

①经济萧条,国家贫困,统治者提倡节俭

②统治者吸取了秦朝灭亡的教训

③统治者关心爱护百姓,以身作则

④国家减轻农民负担,恢复农业发展生产

A. ①②③ B. ①③④ C. ①②④ D. ①②③④

2.如果研究东汉政权是怎样走向衰亡的,下列哪些因素可以入选( )

①外族的入侵②宦官和外戚交替专权③农民起义的爆发④少数民族的叛乱

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ②④

3.电视栏目《百家讲坛》深受老百姓的喜爱。此节目曾对有图中的历史人物进行过评述,下面说法最适合的是( )

A. 他统一了六国,建立起中央集权制度

B. 他推行大一统措施,使西汉进入鼎盛时期

C. 他统治时期被称为“文景之治”

D. 他推行改革,任用商鞅进行变法

4.秦朝完善行政体制后,成为社会的基本组织单位( )

A. 政府 B. 地主 C. 个体家庭 D. 郡县

5.文物是研究历史的重要依据。下图所示壁画反映的是( )

A. 佛教的传入 B. 张骞出使西域

C. 西汉诸侯把封地分给其子弟 D. 丝绸之路上跋涉的商旅

6.统治者励精图治,使西汉形成一个“吏安其官,民乐其业”的社会,史称“文景之治”。这里的“统治者”主要是指( )

①汉景帝 ②秦始皇 ③汉文帝 ④汉武帝

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

7.他是以大一统王朝使者的身份开辟域外交通路线的第一人,经过他的探险,形成了丝绸之路,造福当代,泽及后人。这里的“他”是( )

A. 班超 B. 玄奘 C. 张骞 D. 王昭君

8.秦朝的暴政使社会矛盾日益尖锐,最终引发了大规模农民战争,葬送了秦王朝,从下图反映出秦哪一方面的暴政 ( )

A. 滥用民力,徭役沉重

B. 兵役负担沉重

C. 赋税沉重,占农民全年收成的三分之二以上

D. 刑法严酷

9.“外戚梁冀先后废立了三个皇帝,独揽朝政20余年。”材料反映的史实是( )

A. 皇帝早逝 B. 幼主即位 C. 宦官得宠 D. 外戚专权

10.若你是秦朝的一位官员,你可能做的事情有( )

①被秦始皇任命为郡守 ②买东西时使用圆形方孔币 ③上书皇帝使用文字为大篆

④因谈论儒家诗书而被判刑 ⑤被派到北方筑长城

A. ①②③ B. ③④⑤ C. ①②④⑤ D. ①②③④⑤

11.我国人民在科技创新的同时不忘记资源回收与再生利用这种环保理念,下列哪一个人的创新过程体现出了这一点( )

A. 蔡伦改进造纸术 B. 毕升发明活字印刷

C. 侯德榜发明侯氏制碱法 D. 袁隆平发明杂交水稻

12.东汉末年发生的农民起义是( )

A. 陈胜、吴广起义 B. 刘邦起义 C. 项羽起义 D. 黄巾起义

13.下列关于东汉末年黄巾起义的相关表述,不正确的一项是( )

A. 它是一场农民大起义 B. 历时9个月被镇压

C. 推翻了腐朽的东汉王朝 D. 深重打击了东汉的统治

14.道教在民间兴起的时间大约是( )

A. 秦朝 B. 西汉 C. 东汉 D. 春秋时期

15.国务院新闻办公室发表的《新疆的历史与发展》白皮书指出,新疆与中原地区的密切联系由来已久。新疆正式归属中央政权管辖最早开始于( )

A. 张骞第一次出使西域 B. 西域都护的正式设置

C. 丝绸之路全面开通 D. 西域物产大量传入内地

16.下列不属于秦实现统一的原因的是( )

A. 统一成为趋势,人民渴望和平 B. 商鞅变法后,秦国实力最强

C. 长平之战后,六国无力抗秦 D. 提出了“尊王攘夷”的口号

17.班超投笔从戎,立功西域,被封为定远候。他在西域的主要活动有( )

①派甘英出使大秦 ②奉汉武帝之命出使大月氏 ③恢复西域与汉朝的联系 ④大败匈奴,使其政权瓦解

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

18.秦朝丞相李斯在峄上的纪功刻石中说“追念乱世,分土建邦……攻战日作。流血于野”。为了避免这种情况再次发生,秦朝实行 ( )

A. 焚书坑儒 B. 郡县制 C. 暴政 D. 分封制

19.曾派使者到天竺求取佛经,并修建了白马寺的汉朝皇帝是 ( )

A. 汉武帝 B. 汉明帝 C. 光武帝 D. 汉元帝

20.“丝绸之路”是联系中外的纽带,沟通东方和西方的桥梁,为它的开辟做出了突出贡献的历史人物是( )

A. 鉴真 B. 张骞 C. 郑和 D. 玄奘

21.陈胜吴广起义是我国历史上第一次大规模的农民起义。对这次起义认识不正确的是( )

A. 秦朝的残暴统治是起义爆发的根本原因

B. 起义在秦朝强大兵力镇压下最终失败

C. 其革命首创精神鼓舞了反抗暴政的斗争

D. 这次起义推翻了秦朝统治,但陈胜被杀

22.刘秀以柔术治天下,重振朝纲的措施包括( )

①下令释放奴婢,减轻负担,减轻刑法

②允许北方少数民族内迁

③整顿吏治,严惩贪官污吏

④合并州县,裁撤冗员

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①③④

23.汉朝和西域交往日趋频繁始于( )

A. 张骞第一次出使西域后 B. 张骞第二次出使西域后

C. 西汉设立西域都护后 D. 海上丝绸之路开辟之后

24.《史记》是我国第一部( )通史。

A. 编年体 B. 纪传体 C. 人物传记 D. 断代体

25.张骞第一次出使西域的目的是( )

A. 联络大月氏夹击匈奴 B. 联络乌孙国王进攻匈奴

C. 准备设立西域都护 D. 开通丝绸之路

二、非选择题

26.以下历史地图和历史图画,反映了不同的历史事件。请仔细观察,结合所学知识回答:

(1)图中箭头所示的交通线被称作什么?

(2)它为什么叫这个名称?

(3)简要说明它的出发点,所经过的地区以及终点。

(4)这条交通线的开通有什么历史意义?

(5)在这条路上,你将会尽情吃到哪些汉朝不容易吃到的水果(两种即可)

27.阅读下列材料,回答问题。

材料一: 张骞两次出使西域,拓展了汉王朝的视野,引发了汉王朝与中亚、西亚各国相互贸易的强烈愿望,促成了西汉政府对丝绸之路的开辟和经营,张骞出使西域,是中国有史记载以来的第一次中外交流,史称“张骞凿空”。

材料二: 西汉政府在今天的轮台正式建立西域都护府,统领西域各国,以确保丝路的畅通。西域都护府的建立迫使匈奴打消了称霸西域的雄心,这标志着西汉政府已经对西域各国开始了有效的统治。

材料三: 2007年7月31日,丝绸之路沿线国家教科文组织已就丝绸之路联合申遗达成共识,希望它成为全世界的共同遗产而被永远铭记,永远呵护。丝绸之路是一条不同文明、不同民族交流与融合的贸易往来之路,文化交流之路。丝绸之路联合申遗是整个亚太地区第一个作为“文化线路”申报的世界遗产,对今后亚太地区在文化线路的保护和申报有着重要指导意义。

(1)张骞第一次出使西域的目的是什么?请用史实说明张骞第一次出使西域的艰辛。

(2)张骞出使西域为什么被称为“张骞凿空”?有什么重大作用?

(3)以上材料中的哪一史实最能说明新疆自古就是中国领土不可分割的一部分?

(4)请说出丝绸之路的路线并说明丝绸之路为什么被称为“文化交流之路”?

(5)今天丝绸之路沿线国家联合申遗有什么现实意义?

28.阅读材料,回答问题。

材料一:据《汉书·张骞传》载,张骞接受出使西域的使命后,与堂邑父等百余人出陇西,途经匈奴,被匈奴人捉住,拘留了十几年,强迫他娶匈奴妻子,生儿育女,“然骞持汉节不失”。后来,张骞乘匈奴不备,率众脱逃,辗转到达大月氏。从大月氏回来,张骞见北道危险,改走南道,不料又被匈奴人捉住,扣留了一年多,直到单于病死,匈奴贵族为争夺统治权发生内乱,他才带着匈奴妻子与堂邑父一起逃回汉朝,历尽千辛万苦。这时已是公元前126年了。

材料二:

(1)材料一、材料二共同反映了一件什么历史大事?哪一个皇帝在位?

(2)这次出使的时间和目的各是什么?

(3)材料一中的内容反映了这次出使遇到了什么困难?

(4)此件历史大事有何重要作用?

(5)我们要学习此人的什么精神?

29.阅读下列材料,回答问题。

材料一:秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白

材料二:一夫作难,而七庙隳(hui)(王朝崩溃),身死人手,为天下笑者,何也?

——贾谊《过秦论》

(1)材料一中的“秦王”姓名是什么?他后来又用什么称号?

(2)材料一中的“秦王扫六合”是指什么事件?材料二中的“一夫作难”又指什么事件?

(3)依据材料和所学知识分别说明上述事件发生的主要因素是什么?

30.阅读材料,回答问题。

材料一:周王让自己的子弟、亲戚,以及功臣和一些古帝王的后代,在各地建立封国。封国的统治者叫国君,国君享有一定的权力和义务。不承担义务者,将受到惩罚。春秋时期,王权衰落,一些诸侯国强大起来,出现了春秋五霸,割据称雄的局面。

材料二:秦始皇召集群臣朝议。丞相王绾等建议实行分封建国,管理地方。廷尉李斯建议建立郡县制管理地方。秦始皇说:“朕看廷尉的意见很好,地方就实行郡县制吧!”

请根据所学知识回答:

(1)材料一是哪个朝代?实行的什么制度?

(2?)实施上述制度的目的是什么?从材料一分析实行这种制度的结果是什么?

(3)你认为当时的国君享有哪些权利和义务?

(4)秦朝地方实行郡县制比实行材料一的制度好,为什么?

答案解析

1.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,汉初社会经济衰弱,朝廷推崇黄老治术,吸取秦亡的教训,采取“轻徭薄赋”、“与民休息”的政策。选项中的内容都属于“文景之治”局面出现的原因。故选D。

2.【答案】C

【解析】根据所学可知,东汉走向衰落的原因包括东汉中期以后出现的宦官和外戚交替专权,其影响是导致政治腐败,社会动荡,动摇了东汉的统治,开始走向衰亡;东汉末年的黄巾起义,沉重打击东汉统治,使其一蹶不振;外族的入侵和少数民族的叛乱在东汉没有出现。故符合史实的因素是②③,故选C。

3.【答案】B

【解析】根据题干信息“图片人物在教材中标为汉武帝”,结合所学知识可知,汉武帝时期推行大一统措施,使西汉进入鼎盛,选项B符合题意;而选项A他统一了六国,建立起中央集权制度,与秦始皇相关,不符合题意;选项C他统治时期被称为“文景之治”,与汉文帝、汉景帝相关,不符合题意;选项D他推行改革,任用商鞅进行变法,与秦孝公相关,不符合题意;因此只有选项B符合题意,故选B。

4.【答案】C

【解析】秦朝已经完全是封建社会,而封建社会的基本组织形式是个体小农经济形态,个体家庭已经成为社会的基本组织单位。

5.【答案】B

【解析】根据题干中“壁画”结合所学知识可知,这是敦煌壁画张骞拜别汉武帝出使西域图,画面右侧,骑在马上的汉武帝,有几名侍卫维护,画面左侧,张骞正在向汉武帝跪拜辞行,汉武帝殷切的注视着马前方的张骞,左手举起,以示送别。因此,题干图片反映的是张骞出使西域,故选B。

6.【答案】C

【解析】依据所学可知,“文景之治”开创了中国封建社会的第一个治世,它上承汉高祖伟业,下启汉武帝雄风,为汉代国富民强奠定了物质基础。“文景之治”时期的统治者主要是指汉文帝、汉景帝,仔细审查①③符合题意,故此题选C。

7.【答案】C

【解析】张骞是中国汉代卓越的探险家、旅行家与外交家,对丝绸之路的开拓有重大的贡献。开拓汉朝通往西域的南北道路,并从西域诸国引进了汗血马、葡萄、苜蓿、石榴、胡桃、胡麻等等。因此选C。

8.【答案】D

【解析】分析图片是秦朝的刑具,反映的是秦末刑罚严酷。故在公元前209年,陈胜吴广为逃避秦朝的严刑苛法,揭竿而起。故选D项。

9.【答案】D

【解析】根据题干信息“外戚梁冀”,结合所学知识可知,东汉中期以后,继位的皇帝多年幼,大权就由外戚独揽,东汉时期外戚梁冀,是典型的外戚专权,他先后废立了三个皇帝,独揽朝政20余年,动摇了东汉统治。因此只有选项D符合题意,故选D。

10.【答案】C

【解析】本题可用排除法。秦朝统一文字,把小篆作为全国规范文字,后来又推广更为简单的隶书。③上书皇帝使用文字为大篆是不可能出现在秦朝。所以此题选C。

11.【答案】A

【解析】根据所学知识,东汉宦官蔡伦用破布、树皮、麻头、废鱼网等为原料改进了造纸术,这些原料是对资源的回收和再利用,体现了资源回收与再生利用这种环保理念,B是毕升对印刷术的改进,C是侯德榜打破了西方制碱技术的垄断,D袁隆平,这位“杂交水稻之父”,在1973年率领科研团队开启了杂交水稻王国的大门,在数年的时间内就解决了十多亿人的吃饭问题,有力地回答了世界“谁来养活中国”的疑问,因此B、C、D三项都不具备资源回收和再利用的环保理念,本题选A。

12.【答案】D

【解析】根据所学可知,陈胜、吴广起义是秦末农民大起义;刘邦起义和项羽起义是继陈胜吴广起义后的反秦起义;黄巾起义是东汉末年张角领导的农民起义;故选D。

13.【答案】C

【解析】根据所学可知,黄巾起义的性质和地位是一场有组织、有准备的农民大起义;时间前后历时9个月;结果是被东汉统治者镇压;意义是沉重打击了东汉统治;通过起义被镇压可知,黄巾起义并没有推翻东汉统治;ABD表述正确,故选C。

14.【答案】C

【解析】东汉末年,战乱不止。劳动人民无法摆脱现实,又找不到出路,给了道教滋生的土壤。

15.【答案】B

【解析】依据已学知识可知,张骞通西域后汉朝和西域的交往日益密切,西域各国纷纷归附汉朝,公元前60年西汉政府设立西域都护,总管西域事务,从此,今新疆地区开始隶属中央政府,成为我国不可分割的一部分,所以选B。

16.【答案】D

【解析】齐桓公称霸的时候,提出了“尊王攘夷”的口号。

17.【答案】B

【解析】依据所学知识可知,东汉明帝派班超出使西域,重新建立了西域与汉朝的联系,后来班超长期留守西域,还派甘英出使大秦(即罗马帝国),开辟了通往西亚的路线。故①③项符合题意;②项出使大宛、大月氏的是张骞;④项大败匈奴,使其政权瓦解的是卫青、霍去病;由此分析ACD不合题意,故此题选B。

18.【答案】B

【解析】西周由于实行分封制,导致出现了诸侯割据争战的局面,秦朝“废分封,立郡县”,故选B。

19.【答案】B

【解析】汉明帝时期,建造了我国第一座佛教寺院——白马寺。

20.【答案】B

【解析】张骞两次出使西域,使西域与汉朝的交往从此日趋频繁。

21.【答案】D

【解析】秦朝的残暴统治激起了人民的反抗。公元前209年,陈胜、吴广领导的秦末农民起义爆发了。但是,由于秦军的强大,不到半年,起义军被镇压下去了。陈胜、吴广相继被部下杀害。陈胜吴广起义是我国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神,鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。故选D。

22.【答案】A

【解析】光武帝在位三十三年,采取了一系列措施来恢复和发展经济。光武帝下令释放奴婢,减轻负担,减轻刑法;合并州县,裁撤冗员,整顿吏治,严惩贪官污吏;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。因此,①②③④属于刘秀以柔术治天下,重振朝纲的措施。故选A。

23.【答案】B

【解析】公元前119年,汉武帝派张骞第二次出使西域,目的是加强汉朝与西域各国的联系。此后,汉朝与西域诸国互派使者,互通商旅,交往日趋频繁,故选B。

24.【答案】B

【解析】《史记》以人物传记为核心,被称为纪传体。

25.【答案】A

【解析】为联络大月氏共同夹击匈奴,公元前138年,汉武帝派张骞第一次出使西域。因此选A。

26.【答案】(1)丝绸之路。

(2)中国的丝绸是这条交通线上运输最多的商品,因此而得名。

(3)从长安出发,经新疆地区,通往中亚、西亚、直到欧洲。

(4)成为东西方经济文化交流的桥梁。

(5)葡萄、石榴。

【解析】(1)根据题图,这一交通线的路线是从长安出发,往西经河西走廊,今新疆境内,到达西亚和欧洲大秦。此路线被称为丝绸之路。

(2)因为这条路线是把中国的丝和丝织品,从长安经由河西走廊和今新疆境内,运抵西亚和欧洲大秦,甚至于更远的地方。

(3)实际上这个题也是在考查丝绸之路的路线。这一交通线的路线是从长安出发,往西经河西走廊,今新疆境内,到达西亚和欧洲大秦。

(4)这条交通线后来成为中西方进行交往的重要通道,所以加强了东西方的经济文化方面的交流。

(5)丝绸之路的开通加强了东西方的经济文化交流,也让中原人民可以吃到西域地区甚至欧洲的水果,比如葡萄、石榴。

27.【答案】(1)联合大月氏夹击匈奴 如:在途中曾被匈奴人扣留了十年,设法逃脱,才到达大月氏。

(2)张骞出使西域,是中国有史记载以来第一次中外交流,史称张骞凿空。

作用:拓展了汉王朝的视野,引发了汉王朝与中亚、西亚各国相互贸易的强烈愿望,促成了西汉政府对丝绸之路的开辟和经营。

(3)西域都护的设置。

(4)从长安通过河西走廊,今新疆地区,运往西亚,再转运到欧洲,丝绸之路是一条不同文明,不同民族交流与融合的贸易往来之路,文化交流之路。

(5)对今后亚太地区在文化线路的保护和申报有着重要指导意义。

【解析】(1)本题考查的是张骞第一次出使西域的相关内容。汉武帝为了联络被匈奴从河西走廊赶到西域的大月氏人,共同夹击匈奴。公元前138年,汉武帝第一次派张骞出使西域。张骞第一次出使西域的过程充满了艰辛,如他在途中曾被匈奴人扣留了十年,设法逃脱,才到达大月氏。

(2)本题考查的是张骞出使西域的历史作用。张骞出使西域,是中国有史记载以来第一次中外交流,史称“张骞凿空”。 张骞出使西域的历史作用很大,拓展了汉王朝的视野,引发了汉王朝与中亚、西亚名国相互贸易的强烈愿望,促成了西汉政府对丝绸之路的开辟和经营。

(3)本题考查的是西域都护的设立的意义。张骞两次出使西域之后,汉朝和西域的交往从此日趋频繁。公元前60年,西汉政府在西域设立西域都护,总管西域事务。从此,今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国领土不可分割的一部分。

(4)本题考查的是丝绸之路的相关内容。汉朝开通的丝绸之路的路线是,从长安出发,通过河西走廊,今新疆地区,再到中亚、西亚,最后到达欧洲。丝绸之路是一条不同文明、不同民族交流与融合的贸易往来之路,是东西方经济文化交流的桥梁,所以被称为“文化交流之路”。

(5)本题考查的是今天丝绸之路沿线国家联合申遗的现实意义。今天丝绸之路沿线国家联合申遗成功,必将进一步加强中国与沿线国家的文化交流,扩大国家之间文物保护方面的合作,进而密切整个丝绸之路沿线国家乃至全世界人民之间的友好往来。

28.【答案】(1)张骞出使西域;汉武帝

(2)公元前138年;联络大月氏,夹击匈奴。

(3)被匈奴捉住。

(4)促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。(言之有理即可)

【解析】(1)汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。公元前119年,张骞第二次出使西域,诸国也纷纷派使者回访,汉朝终于和西域各国建立了友好关系。材料二中的图片是《张骞拜别汉武帝出使西域》的壁画,反映的是张骞出使西域的历史史实,所以材料一,材料二共同反映了张骞出使西域。

(2)张骞出使西域的直接目的是联络大月氏夹击匈奴。汉武帝为反击匈奴,公元前138年,派张骞出使西域。

(3)分析材料一可知,张骞这次出使被匈奴捉住。

(4)依据所学知识可知,公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,打通了汉与西域的通道,有利于汉与西域各国的经济文化联系,为开辟丝绸之路奠定了基础。可见张骞出使西域促进了西域经济文化的发展,为丝绸之路的开辟打下了基础。

(5)张骞出使西域克服艰难险阻,不畏艰难,最后不辱使命。我们应学习张骞不怕困难、忠于职守、热爱祖国的伟大精神。

29.【答案】(1)嬴政;皇帝(秦始皇)

(2)兼并六国,完成统一。

陈胜、吴广起义。

(3)秦国经过商鞅变法,使秦国力量强大。秦朝的暴政

【解析】(1)材料主要是盛赞秦始皇的雄才大略和统一中国的业绩,回顾已学知识可知“秦王”指的是统一六国,建立我国历史上第一个封建王朝的秦始皇嬴政。

(2)联系已学知识可知“秦王扫六合”指的是公元前221年,秦王嬴政统一六国,完成统一,材料二的大意为:一人发动起义,就使得整个王朝都崩溃了,自己也死于他人之手,被天下人耻笑,这是什么原因?联系已学知识可知“一夫作难”指的是陈胜、吴广起义。

(3)材料一主要阐述了秦的统一,材料二主要阐述了秦的灭亡,由此联系已学知识可知秦国经过商鞅变法,使秦国力量强大;秦朝的暴政导致秦的灭亡。

30.【答案】(1)西周,分封制。

(2)控制全国,出现了春秋五霸,割据称雄的局面。

(3)有统治管理辖区土地和人民的权力;拥戴周王,服从差遣,交纳贡物。

(4) 实行郡县制,不会导致地方势力强大,威胁中央(或有利于巩固统治,维护国家统一)。

【解析】材料一反映的是西周时期实行的分封制。西周实施分封制的目的是控制全国,巩固周王的统治。分封制的实行导致的结果是出现了春秋五霸,割据称雄的局面。封国的统治者国君享有的权利有:有统治管理辖区土地和人民的权力;国君的义务包括:拥戴周王,服从差遣,交纳贡物。秦朝地方实行郡县制比分封制好的原因是实行郡县制,不会导致地方势力强大,威胁中央(或有利于巩固统治,维护国家统一)。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史