人教版高中物理选修3-5 17.2 光的粒子性 课件:27张PPT

文档属性

| 名称 | 人教版高中物理选修3-5 17.2 光的粒子性 课件:27张PPT |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 633.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2018-11-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件27张PPT。2光的粒子性第十七章 波粒二象性高中物理选修3-5 光的电磁说使光的波动理论发展到相当完美的地步。 但是,在1887年赫兹在作电磁的实验时,就偶然发现了一个后来被称作光电效应的现象,这个现象使光的电磁说遇到了无法克服的困难。赫兹一、光电效应

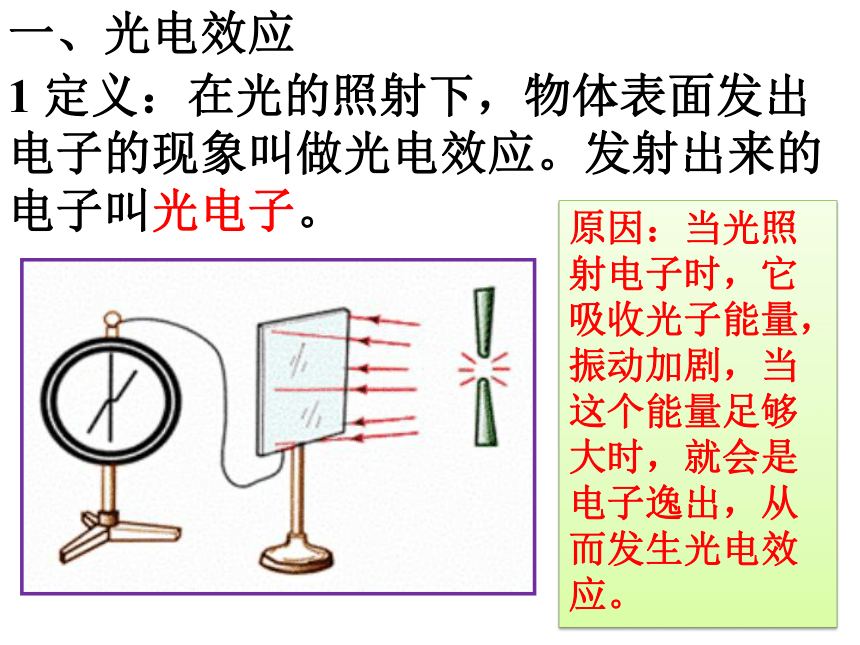

1 定义:在光的照射下,物体表面发出电子的现象叫做光电效应。发射出来的电子叫光电子。原因:当光照射电子时,它吸收光子能量,振动加剧,当这个能量足够大时,就会是电子逸出,从而发生光电效应。猜想:具备哪些条件才可能发发生光电效应规律,要发生与哪些因素有关? 1)与光的强度有关吗?

2)与光的颜色即与光的频率有关吗?

3)与光照射时间有关吗?

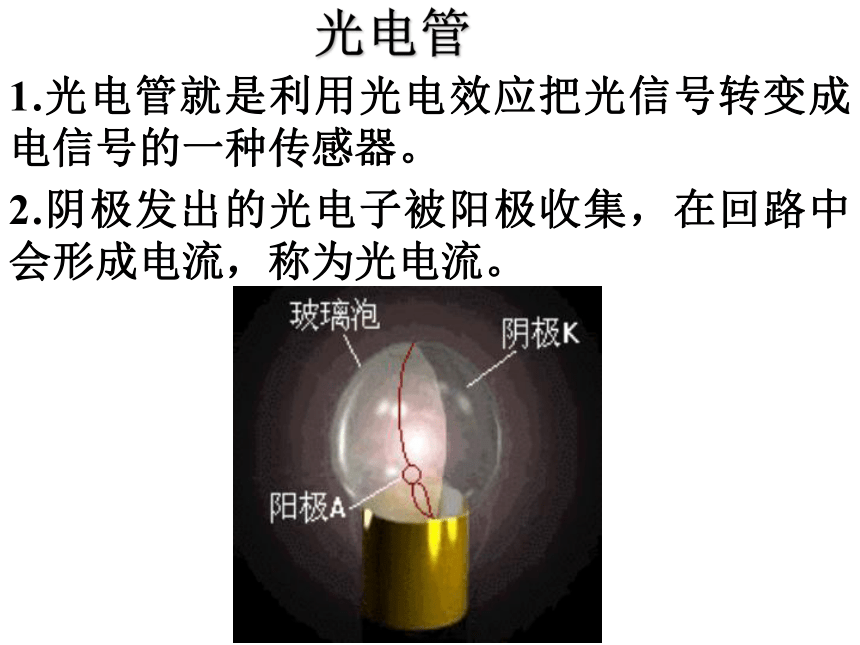

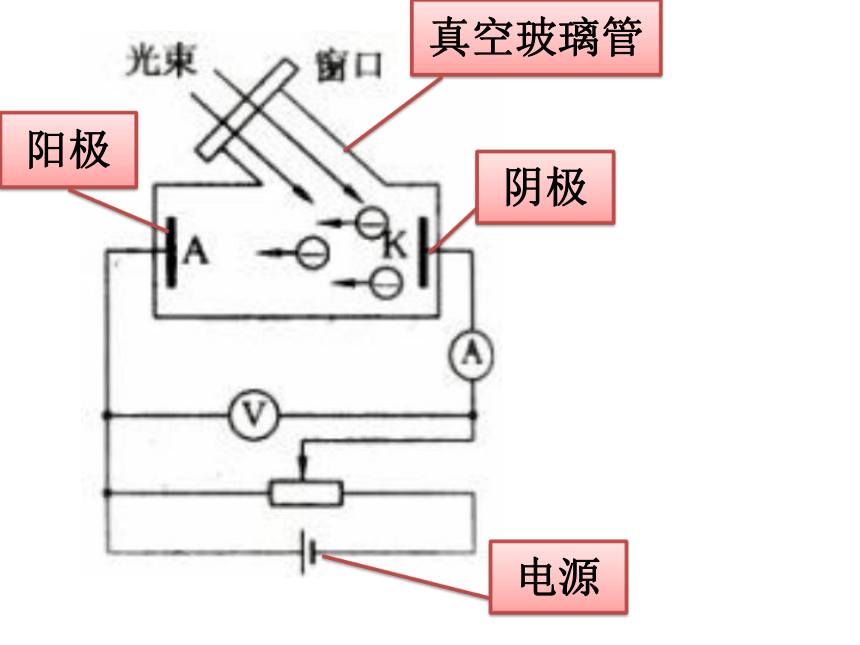

4)与被照射的材料有关吗?光电管1.光电管就是利用光电效应把光信号转变成电信号的一种传感器。

2.阴极发出的光电子被阳极收集,在回路中会形成电流,称为光电流。阳极阴极真空玻璃管电源光强决定的饱和电流频率决定的遏制电压2、光电效应规律

1)光电效应的发生几乎是瞬时的,时间不超过10-9s。

2)任何金属都有一个能产生光电效应的最低照射光频率,叫做极限频率。

3)光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大,而与入射光强度无关。

4)光电流强度与入射光的强度成正比。得出结论:光电效应的发生与否,与光的强弱无关,与照射时间的长短无关,与光的频率、金属材料的种类有关。 德国科学家爱因斯坦(Albert Einstein,1879-1955)在普朗克的量子假设基础上,给出了光电效应方程,成功解释了光电效应的全部实验规律。爱因斯坦获1921年诺贝尔物理学奖11二、爱因斯坦的光电效应方程

1、光子假说

光是一束以速度C运动着一粒一粒的粒子流,每一个光子所带能量?=h?,不同的频率?的光子具有不同的能量。这些粒子就是光量子,现称光子。2、光子理论对光电效应的解释

光不仅在发射和吸收时表现出量子性,而且在空间传播时也表现出量子性——提出了辐射的电磁场也具有量子性。12解释光电子数与光强成正比

依假设:一能流密度为S的光量子(光子)组成的单色光,单位时间通过垂直于光传播方向的单位面积的光子数为N,则: 光强越大(S大),单位时间入射到金属表面的光子数N越大,获得光子的电子数也越多即光电子数与光强成正比。(2) 解释光电子的初动能与入射频率有关,而与入射光光强无关。当光照射到金属内部的电子它一次吸收了一个能量为hv的光子,在上升到表面时将失去一部分能量W,依能量守恒定律:14若电子刚好在金属表面,则W有极小值W0——逸出功,电子可获得最大动能。爱因斯坦

光电效应方程说明:电子吸收光子后从金属中逸出时,除了要做逸出功外,有时还要克服原子的其他束缚,这时光电子的初动能就比最大初动能要小。由爱因斯坦光电效应方程初动能与频率有关极限频率:得:16(3) 解释光电效应的瞬时性。

电子只吸收一个光子,无需能量的积累过程。爱因斯坦理论圆满地解释了光电效应。1921年因此获诺贝尔奖。例:用波长为2.0×10-7?m的紫外线照射钨的表面,释放出来的光电子中最大的动能是4.7×10-19?J.由此可知,钨的极限频率是(普朗克常量h=6.63×10-34?J·s,光速c=3.0×108?m/s,结果取两位有效数字) ???????7.9×1014Hz?1818 1916年美国物理学家罗伯特·密立根(Robert Andrews Millikan,1868~1953)历经十年,发表了光电效应实验结果,验证了爱因斯坦的光量子说。(获1923年诺贝尔物理学奖)密立根例题:由密立根实验(Uc和v的关系)计算普朗克常量。试做出UC-v图像并通过图像求出:

(1)这种金属的极限频率

(2)普朗克常量方程:横轴截距:方程:纵轴截距:横轴截距:纵轴截距:斜率:斜率:22 经典电磁理论预言,散射辐射具有和入射辐射一样的频率。经典理论无法解释Compton实验中波长变化。引言:爱因斯坦断言:光是由光子组成,但真正证明光是由光子组成的还是康普顿实验。 X射线散射的实验,按经典理论是X射线的电场迫使散射物中的电子作强迫振荡,而向周围辐射同频率的电磁波的过程。23 1920年,美国物理学家康普顿在观察X射线被物质散射时,发现散射线中含有波长发生变化了的成分。接着他用自制的X射线分光计,测定了X射线经石墨沿不同方向的散射的定量关系,并于1923年发表论文作出了解释.康普顿实验装置及结果1 康普顿实验装置康普顿散射实验的意义支持了“光量子”概念,进一步证实了首次实验证实了爱因斯坦提出的“光量子具有动量”的假设 证实了在微观领域的单个碰撞事件中,动量和能量守恒定律仍然是成立的。康普顿获得1927年诺贝尔物理学奖。 p = h? /c = h /?E = h?25吴有训对康普顿效应研究的贡献 吴有训1923年参加了发现康普顿效应的研究工作,1925?26年他用银的X射线(?0 = 5.62nm)为入射线,以15种轻重不同的元素为散射物质,在同一散射角(? =120? )测量各种波长的散射光强度,作了大量 X 射线散射实验。这对证实康普顿效应作出了重要贡献。

在康普顿的一本著作 “ X ? Rays in theoryand experiment ” (1935)中,有19处引用了吴有训的工作。书中两图并列作为康普顿效应的证据。27

1 定义:在光的照射下,物体表面发出电子的现象叫做光电效应。发射出来的电子叫光电子。原因:当光照射电子时,它吸收光子能量,振动加剧,当这个能量足够大时,就会是电子逸出,从而发生光电效应。猜想:具备哪些条件才可能发发生光电效应规律,要发生与哪些因素有关? 1)与光的强度有关吗?

2)与光的颜色即与光的频率有关吗?

3)与光照射时间有关吗?

4)与被照射的材料有关吗?光电管1.光电管就是利用光电效应把光信号转变成电信号的一种传感器。

2.阴极发出的光电子被阳极收集,在回路中会形成电流,称为光电流。阳极阴极真空玻璃管电源光强决定的饱和电流频率决定的遏制电压2、光电效应规律

1)光电效应的发生几乎是瞬时的,时间不超过10-9s。

2)任何金属都有一个能产生光电效应的最低照射光频率,叫做极限频率。

3)光电子的最大初动能随入射光频率的增大而增大,而与入射光强度无关。

4)光电流强度与入射光的强度成正比。得出结论:光电效应的发生与否,与光的强弱无关,与照射时间的长短无关,与光的频率、金属材料的种类有关。 德国科学家爱因斯坦(Albert Einstein,1879-1955)在普朗克的量子假设基础上,给出了光电效应方程,成功解释了光电效应的全部实验规律。爱因斯坦获1921年诺贝尔物理学奖11二、爱因斯坦的光电效应方程

1、光子假说

光是一束以速度C运动着一粒一粒的粒子流,每一个光子所带能量?=h?,不同的频率?的光子具有不同的能量。这些粒子就是光量子,现称光子。2、光子理论对光电效应的解释

光不仅在发射和吸收时表现出量子性,而且在空间传播时也表现出量子性——提出了辐射的电磁场也具有量子性。12解释光电子数与光强成正比

依假设:一能流密度为S的光量子(光子)组成的单色光,单位时间通过垂直于光传播方向的单位面积的光子数为N,则: 光强越大(S大),单位时间入射到金属表面的光子数N越大,获得光子的电子数也越多即光电子数与光强成正比。(2) 解释光电子的初动能与入射频率有关,而与入射光光强无关。当光照射到金属内部的电子它一次吸收了一个能量为hv的光子,在上升到表面时将失去一部分能量W,依能量守恒定律:14若电子刚好在金属表面,则W有极小值W0——逸出功,电子可获得最大动能。爱因斯坦

光电效应方程说明:电子吸收光子后从金属中逸出时,除了要做逸出功外,有时还要克服原子的其他束缚,这时光电子的初动能就比最大初动能要小。由爱因斯坦光电效应方程初动能与频率有关极限频率:得:16(3) 解释光电效应的瞬时性。

电子只吸收一个光子,无需能量的积累过程。爱因斯坦理论圆满地解释了光电效应。1921年因此获诺贝尔奖。例:用波长为2.0×10-7?m的紫外线照射钨的表面,释放出来的光电子中最大的动能是4.7×10-19?J.由此可知,钨的极限频率是(普朗克常量h=6.63×10-34?J·s,光速c=3.0×108?m/s,结果取两位有效数字) ???????7.9×1014Hz?1818 1916年美国物理学家罗伯特·密立根(Robert Andrews Millikan,1868~1953)历经十年,发表了光电效应实验结果,验证了爱因斯坦的光量子说。(获1923年诺贝尔物理学奖)密立根例题:由密立根实验(Uc和v的关系)计算普朗克常量。试做出UC-v图像并通过图像求出:

(1)这种金属的极限频率

(2)普朗克常量方程:横轴截距:方程:纵轴截距:横轴截距:纵轴截距:斜率:斜率:22 经典电磁理论预言,散射辐射具有和入射辐射一样的频率。经典理论无法解释Compton实验中波长变化。引言:爱因斯坦断言:光是由光子组成,但真正证明光是由光子组成的还是康普顿实验。 X射线散射的实验,按经典理论是X射线的电场迫使散射物中的电子作强迫振荡,而向周围辐射同频率的电磁波的过程。23 1920年,美国物理学家康普顿在观察X射线被物质散射时,发现散射线中含有波长发生变化了的成分。接着他用自制的X射线分光计,测定了X射线经石墨沿不同方向的散射的定量关系,并于1923年发表论文作出了解释.康普顿实验装置及结果1 康普顿实验装置康普顿散射实验的意义支持了“光量子”概念,进一步证实了首次实验证实了爱因斯坦提出的“光量子具有动量”的假设 证实了在微观领域的单个碰撞事件中,动量和能量守恒定律仍然是成立的。康普顿获得1927年诺贝尔物理学奖。 p = h? /c = h /?E = h?25吴有训对康普顿效应研究的贡献 吴有训1923年参加了发现康普顿效应的研究工作,1925?26年他用银的X射线(?0 = 5.62nm)为入射线,以15种轻重不同的元素为散射物质,在同一散射角(? =120? )测量各种波长的散射光强度,作了大量 X 射线散射实验。这对证实康普顿效应作出了重要贡献。

在康普顿的一本著作 “ X ? Rays in theoryand experiment ” (1935)中,有19处引用了吴有训的工作。书中两图并列作为康普顿效应的证据。27