苏教版高一化学专题1教材分析与思路[上学期]

文档属性

| 名称 | 苏教版高一化学专题1教材分析与思路[上学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2005-09-25 22:28:00 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。苏教版高一化学①

专题1教材分析仪征南师大第二附属高级中学

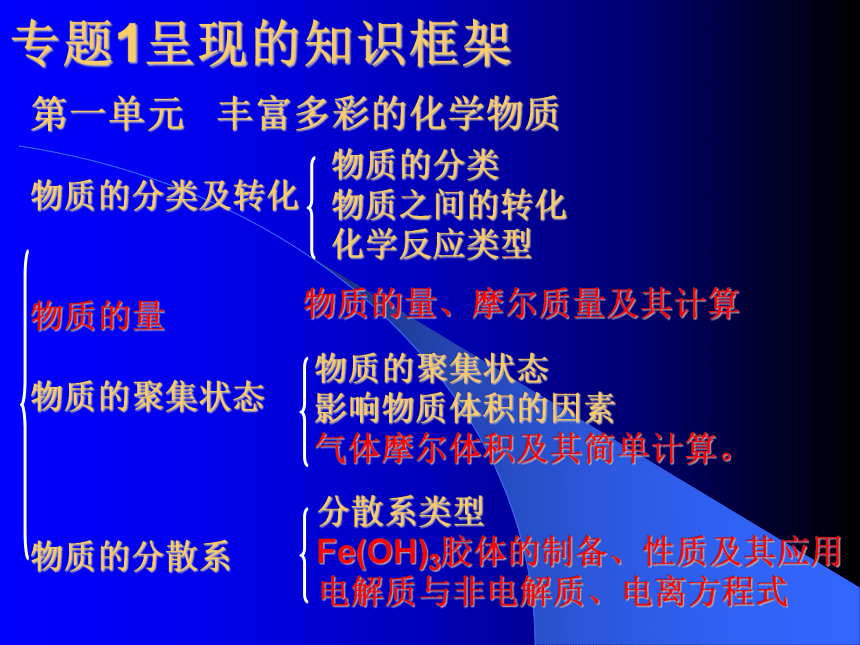

Email:yhyqq@163.com一、专题1在教材中的地位二、专题1知识结构三、新教材的亮点四、教学中对教材的处理五、教学建议一、专题1在教材中的地位二、专题1知识结构第一单元 丰富多彩的化学物质第二单元 研究物质的实验方法第三单元 人类对原子结构的认识专题1教材分析专题1 化学家眼中的物质世界专题1呈现的知识框架物质的分类及转化

物质的量

物质的聚集状态

物质的分散系物质的分类

物质之间的转化

化学反应类型物质的聚集状态

影响物质体积的因素

气体摩尔体积及其简单计算。分散系类型

Fe(OH)3胶体的制备、性质及其应用

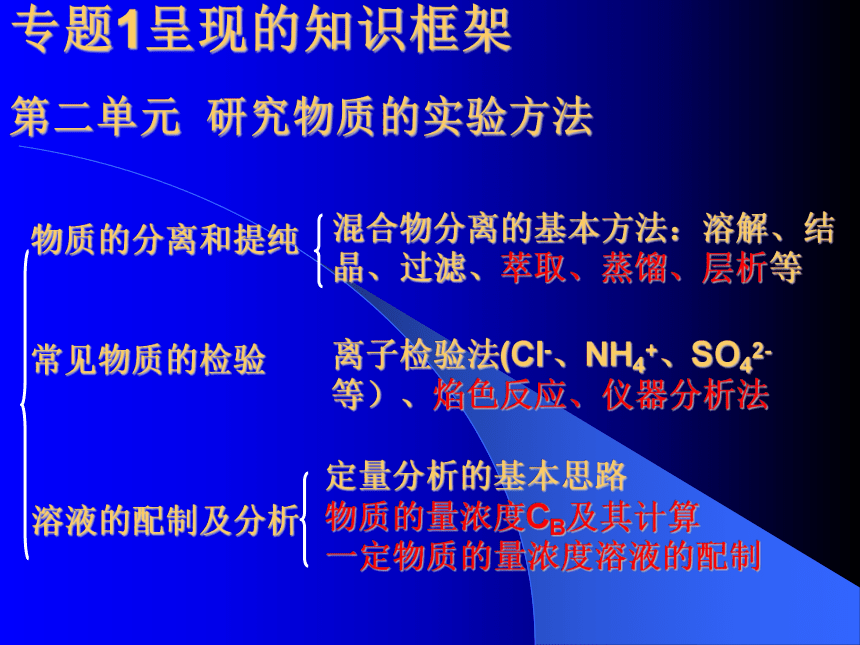

电解质与非电解质、电离方程式第一单元 丰富多彩的化学物质物质的量、摩尔质量及其计算专题1呈现的知识框架物质的分离和提纯

常见物质的检验

溶液的配制及分析混合物分离的基本方法:溶解、结 晶、过滤、萃取、蒸馏、层析等离子检验法(Cl-、NH4+、SO42-等)、焰色反应、仪器分析法定量分析的基本思路

物质的量浓度CB及其计算

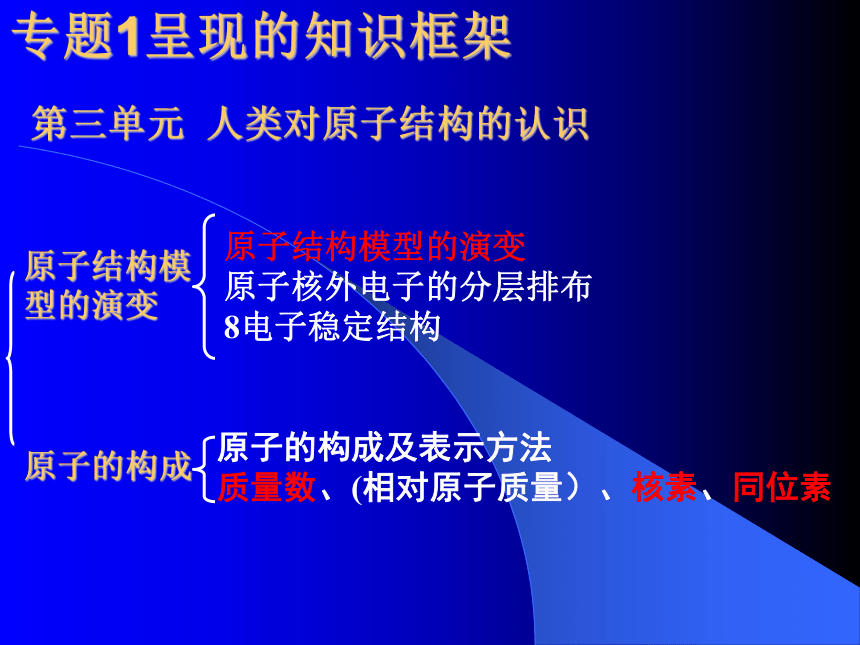

一定物质的量浓度溶液的配制第二单元 研究物质的实验方法专题1呈现的知识框架原子结构模型的演变

原子的构成原子结构模型的演变

原子核外电子的分层排布

8电子稳定结构原子的构成及表示方法

质量数、(相对原子质量)、核素、同位素第三单元 人类对原子结构的认识三、新教材的亮点三、专题1新教材的亮点11、注意了初、高中化学知识的衔接,对初中化学的主体内容进行了全面的建构,结合学生的能力水平引入新的知识,使学生较好地进入新知识的学习,充分体现了学生的认知发展规律,知识切入符合学生的认知规律,较好地解决了老教材中新旧知识体系经常脱节的不足。2、丰富多彩的栏目设置,蕴涵着教与学的方法,体现了新课程的理念,能够充分调动教师教与学生学的积极性。三、新教材的亮点2丰富多彩的栏目设置:专题1中栏目出现比例较高三、新教材的亮点33、开放性的问题、情境设置为培养学生科学探究的创新思维能力提供了空间,使全面提高学生的化学科学素养不再是一句空话。

4、分散难点的内容安排、以及对同一概念内容在不同模块中逐步深化的设置方式符合学生认识螺旋式发展的特点,有效保护了学生学习化学的积极性。物质的转化规律→定量关系:物质的量,摩尔质量。

物质的聚集状态→气体摩尔体积。

标准溶液的配制→ 物质的量浓度。 难点分散示例:如对物质的量及相关内容的编排对氧化还原反应、电解质非电解质、离子反应等内容的编排。再如:三、新教材的亮点来源于生活经验:如物质聚集状态,同位素的应用

来源于生产实际:如自然界中存在的晶体

来源于学生的学习:如对已有原子结构的认识

来源于科学史料:如原子结构模型的演变;无机化合物

转变为有机化合物的史料 4.注重问题情景的设置5、新教材中的习题有亮点。

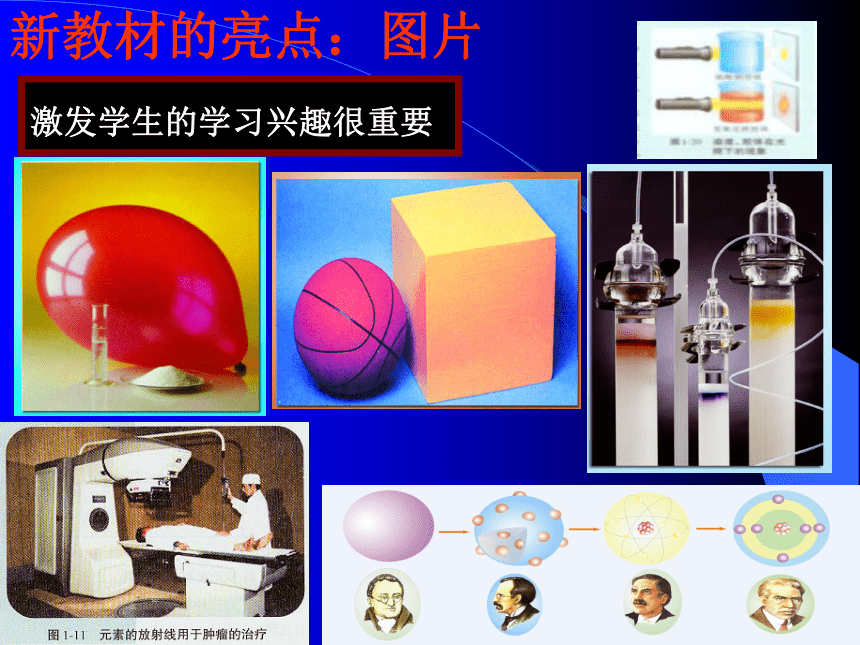

6、大量精选的图片、表格的使用使教材不再死板,使化学知识变得鲜活起来。新教材的亮点:图片激发学生的学习兴趣很重要四、教学中对教材的处理四、教学中对教材的处理第一单元 丰富多彩的化学物质1、知识目标

(1)通过对物质分类与转化知识的回顾与讨论,掌握对常见化学物质的典型分类方法,知道物质间相互转化的基本规律,熟悉反应基本类型,初步认识氧化还原反应。

(2)认识摩尔是物质的量的基本单位,掌握物质的量、阿伏加德罗常数、摩尔质量等概念及相关化学计算技能。

(3)知道不同聚集状态物质的一些特性,学会用气体摩尔体积进行简单计算。

4、知道胶体是一种常见的分散系。了解电解质、非电解质概念。四、教学中对教材的处理2、能力目标:

1)通过分析、对比、交流与讨论,培养自主探究和分析归纳的能力。

2)通过拓展,使学生体会学习过程中的发散性思维。

3、情感态度、价值观目标

1)体会科学研究过程中化学研究的思维过程。四、教学中对教材的处理1、物质的分类及转化 2课时

核心内容:物质的量、摩尔质量及相关计算

2、 物质的聚集状态 2课时

核心内容:气体摩尔体积及其简单计算

3、物质的分散系 1课时

核心内容: 胶体及其初步应用课时安排:第一单元 丰富多彩的化学物质 5课时 教学过程设计思路:第一单元情景引入

交流与讨论思维发散如何对物质进行分类?

有哪些分类方法?设疑探究过程形成结论

归纳总结同类物质在组成和性质方面具有一定的相似性设疑不同类型物质间可以相互转化吗?

如果可以,有何规律?

(示例)探究化学反应有何特征?(化学反应类型问题)

物质转化的定量关系如何?物质的量、摩尔质量的基本概念及其简单计算引入物质之间的转化关系示例: 盐

非金属 → ←金属

↓ ↓

酸性氧化物→ ←碱性氧化物

↓ ↓

酸 → ←碱教学过程设计思路:对物质的量的教学分析 1课时第一单元 通过对宏观物体和微观粒子在称量、计数方面的差别(例称量水分子的可能性及18克水分子的计数等) ,引出学习物质的量的必要性,使学生:

1、认识物质的量是国际单位制的基本物理量之一,摩 尔是物质的量的基本单位。

2、理解物质的量是用来计量大量微粒的集合体中微粒多少的。

3、懂得阿伏加德罗常数的含义。

4、理解摩尔质量的含义,注意与物质的相对原子质量或相对分子质量的区别与联系。

5、能运用物质的量进行简单的化学计算。体会定量研究方法对研究和学习化学的作用。教学过程设计思路:第一单元物质的聚集状态的教学:2课时 以物质主要存在三种聚集状态引入,充分运用“你知道吗”栏目回顾和探究不同状态物质的微观(微粒结构、微粒运动)及宏观特性,提出问题:为什么固态、液态和气态物质的某些性质存在差异?这与物质的微观结构有何有何联系 ?讨论不同聚集态物质的结构与性质。

在对气体摩尔体积进行研究前,通过“交流与讨论”让学生探究1mol不同状态物质的体积,提出问题,进一步讨论影响物质体积的因素。引出气体摩尔体积的概念。同时对阿伏加德罗定律作简要的介绍和引伸。

注意体会物质的量及相关知识在化学方程式计算中的应用。 教学中,充分运用实物、图片、实例进行分析,使学生理解学习气体摩尔体积的意义。并能进行简单的计算。 对晶体和非晶体的结构特点和性质差异只作简单介绍。 物质的分散系的教学:1课时 通过提供生理盐水、泥浆水、牛奶等分散系设置情境,在回顾初中已有知识的基础上分析几种常见分散系,引入对胶体性质的学习。注意不加深内容。

理解电解质非电解质的概念,重视电离方程式的书写技能。四、教学中对教材处理 第二单元知识目标:

1、初步学会常见离子检验,能用离子检验法设计简单的实验方案,探究常见物质的组成。

2、了解过滤、结晶、萃取、蒸馏、分液、层析等实验方法,初步学会物质分离和提纯的实验方法。

3、知道物质的量浓度的含义,体会定量研究的方法对化学学习和科学研究的重要作用

能力目标:

1、通过实验方案的设计及验证锻炼实验动手能力。

2、初步学会物质分离和提纯的实验技能。

3、初步学会溶液配制的实验技能

情感态度、价值观目标

通过设计实验方案、验证实验、配制溶液体会化学实验成功的愉悦,体会化学分析(定性、定量)的研究方法。第二单元 研究物质的实验方法四、教学中对教材的处理 第二单元课时安排1、物质的分离和提纯 2课时

核心内容:离子检验法实验方案的设计

2、常见物质的检验 1课时

核心内容:常见离子的检验方案及简单操作

3、溶液的配制及分析 1课时 物质的量溶液的概念及其简单计算; 一定物质的量浓度溶液的配制第二单元 研究物质的实验方法 4课时核心内容:第二单元教学过程设计思路:情景设置你能把提供给你的几种物质分离开吗?P16探究讨论形成思路分离物质的几种方法;

实验方案设计据离子特征性质检验;

实验方案设计提出问题

如何检验所给物质?引入最优化方案还有其他分离物质的方法吗?新分离方法介绍方案实施操作探究优化拓展焰色反应及其应用;仪器分析法溶液中的定量分析溶液中溶质含量的表示方法:物质的量浓度疑问如何配制?操作怎样准确使用容量瓶?授课模式:边实验边探究,教师引导点拨,归纳总结,介绍新方法。探究讨论形成思路优化拓展授课模式:边实验边探究,教师引导点拨,归纳总结。四、教学中对教材的处理知识目标:

1、了解原子结构模型演变的历史。

2、了解钠、镁、氯等常见元素原子的核外电子排布情况,知道它们在化学反应过程中通过电子得失使最外层达到8电子稳定结构的事实。通过氧化镁的形成了解镁与氧气反应的本质。 了解化合价与最外层电子的关系。

3、了解原子是由原子核和核外电子构成,绝大多数原子核由质子和中子构成。认识原子组成的符号。知道核素、质量数、同位素的概念。

4、知道化学科学的主要研究对象,了解化学学科发展的趋势。

能力目标:识记能力

情感态度、价值观目标

通过了解原子结构模型演变的历史,体验科学家探索原子结构的艰难过程,认识实验、假说、模型等科学方法对化学研究的作用。第三单元四、教学中对教材的处理课时安排第三单元 人类对原子结构的认识 2课时

1、原子结构模型的演变 1课时

核心内容:人类对原子结构的认识过程

2、原子的构成 1课时

核心内容:原子的构成、核素、同位素、质量数教学过程设计思路:第三单元图片或多媒体

人类对原子结构模型的认识过程体会人对自然的认识过程呈螺旋式上升的规律总结原子核外电子是分层排布的镁原子与氧原子形成氧化镁过程中原子核外电子的变化原子的表示方法、质量数引入化学反应中原子最外层电子与化合价关系探究回顾

原子的构成同位素及其应用授课模式:以陈述性授课为主,辅以阅读,资料查阅。小论文书写问题设置:

假如你是科学家,如何研究原子的构成,?五、教学建议五、教学建议1、教给学生学习的方法。新教材的很多理念是全新的,与传统教学方式相矛盾的,它更多提倡的是一种探究式学习,提倡人与自然的融合,提倡自主、探究、合作等互动性较强的新型学习方式,强调发展学生的实践和创新能力。因此,作为新课程的理念的贯彻者和执行者,首先要认真研读新课标,理解新课标,领会新课标精神,引导学生养成良好的学习习惯和思维模式。

2、认真研读新教材,重视研究新教材各模块之间的不同与联系,备课时才能通盘考虑,心中有数,有的放矢,较好地把握教材各模块教学的深广度。

3、严格控制必修课程知识内容的深广度,正确处理好课时要求与教学容量的关系,改变现行教学中一步到位的习惯做法,把握好必修模块与初中化学课程、选修课程模块三者之间的关系,保护学生的学习积极性。尤其是专题1作为高一学生入门的第一课,这一点更为重要。欢迎各位老师批评指正!谢谢大家!2005年8月20日物质的分离与提纯的方法物理方法化学方法过滤、蒸发浓缩、结晶(重结晶)、蒸馏、分液、萃取、层析、······根据组成成分及杂质的性质和特点进行分离。一般提纯时,要求杂质最终转变为气体、沉淀或转变为被提纯的成分。原理:不增(新杂质),不减(被提纯物),易分(被提纯物与杂质),还原(被提纯物)原则:操作要求:药品易得,操作简单,方案最优化

Email:yhyqq@163.com一、专题1在教材中的地位二、专题1知识结构三、新教材的亮点四、教学中对教材的处理五、教学建议一、专题1在教材中的地位二、专题1知识结构第一单元 丰富多彩的化学物质第二单元 研究物质的实验方法第三单元 人类对原子结构的认识专题1教材分析专题1 化学家眼中的物质世界专题1呈现的知识框架物质的分类及转化

物质的量

物质的聚集状态

物质的分散系物质的分类

物质之间的转化

化学反应类型物质的聚集状态

影响物质体积的因素

气体摩尔体积及其简单计算。分散系类型

Fe(OH)3胶体的制备、性质及其应用

电解质与非电解质、电离方程式第一单元 丰富多彩的化学物质物质的量、摩尔质量及其计算专题1呈现的知识框架物质的分离和提纯

常见物质的检验

溶液的配制及分析混合物分离的基本方法:溶解、结 晶、过滤、萃取、蒸馏、层析等离子检验法(Cl-、NH4+、SO42-等)、焰色反应、仪器分析法定量分析的基本思路

物质的量浓度CB及其计算

一定物质的量浓度溶液的配制第二单元 研究物质的实验方法专题1呈现的知识框架原子结构模型的演变

原子的构成原子结构模型的演变

原子核外电子的分层排布

8电子稳定结构原子的构成及表示方法

质量数、(相对原子质量)、核素、同位素第三单元 人类对原子结构的认识三、新教材的亮点三、专题1新教材的亮点11、注意了初、高中化学知识的衔接,对初中化学的主体内容进行了全面的建构,结合学生的能力水平引入新的知识,使学生较好地进入新知识的学习,充分体现了学生的认知发展规律,知识切入符合学生的认知规律,较好地解决了老教材中新旧知识体系经常脱节的不足。2、丰富多彩的栏目设置,蕴涵着教与学的方法,体现了新课程的理念,能够充分调动教师教与学生学的积极性。三、新教材的亮点2丰富多彩的栏目设置:专题1中栏目出现比例较高三、新教材的亮点33、开放性的问题、情境设置为培养学生科学探究的创新思维能力提供了空间,使全面提高学生的化学科学素养不再是一句空话。

4、分散难点的内容安排、以及对同一概念内容在不同模块中逐步深化的设置方式符合学生认识螺旋式发展的特点,有效保护了学生学习化学的积极性。物质的转化规律→定量关系:物质的量,摩尔质量。

物质的聚集状态→气体摩尔体积。

标准溶液的配制→ 物质的量浓度。 难点分散示例:如对物质的量及相关内容的编排对氧化还原反应、电解质非电解质、离子反应等内容的编排。再如:三、新教材的亮点来源于生活经验:如物质聚集状态,同位素的应用

来源于生产实际:如自然界中存在的晶体

来源于学生的学习:如对已有原子结构的认识

来源于科学史料:如原子结构模型的演变;无机化合物

转变为有机化合物的史料 4.注重问题情景的设置5、新教材中的习题有亮点。

6、大量精选的图片、表格的使用使教材不再死板,使化学知识变得鲜活起来。新教材的亮点:图片激发学生的学习兴趣很重要四、教学中对教材的处理四、教学中对教材的处理第一单元 丰富多彩的化学物质1、知识目标

(1)通过对物质分类与转化知识的回顾与讨论,掌握对常见化学物质的典型分类方法,知道物质间相互转化的基本规律,熟悉反应基本类型,初步认识氧化还原反应。

(2)认识摩尔是物质的量的基本单位,掌握物质的量、阿伏加德罗常数、摩尔质量等概念及相关化学计算技能。

(3)知道不同聚集状态物质的一些特性,学会用气体摩尔体积进行简单计算。

4、知道胶体是一种常见的分散系。了解电解质、非电解质概念。四、教学中对教材的处理2、能力目标:

1)通过分析、对比、交流与讨论,培养自主探究和分析归纳的能力。

2)通过拓展,使学生体会学习过程中的发散性思维。

3、情感态度、价值观目标

1)体会科学研究过程中化学研究的思维过程。四、教学中对教材的处理1、物质的分类及转化 2课时

核心内容:物质的量、摩尔质量及相关计算

2、 物质的聚集状态 2课时

核心内容:气体摩尔体积及其简单计算

3、物质的分散系 1课时

核心内容: 胶体及其初步应用课时安排:第一单元 丰富多彩的化学物质 5课时 教学过程设计思路:第一单元情景引入

交流与讨论思维发散如何对物质进行分类?

有哪些分类方法?设疑探究过程形成结论

归纳总结同类物质在组成和性质方面具有一定的相似性设疑不同类型物质间可以相互转化吗?

如果可以,有何规律?

(示例)探究化学反应有何特征?(化学反应类型问题)

物质转化的定量关系如何?物质的量、摩尔质量的基本概念及其简单计算引入物质之间的转化关系示例: 盐

非金属 → ←金属

↓ ↓

酸性氧化物→ ←碱性氧化物

↓ ↓

酸 → ←碱教学过程设计思路:对物质的量的教学分析 1课时第一单元 通过对宏观物体和微观粒子在称量、计数方面的差别(例称量水分子的可能性及18克水分子的计数等) ,引出学习物质的量的必要性,使学生:

1、认识物质的量是国际单位制的基本物理量之一,摩 尔是物质的量的基本单位。

2、理解物质的量是用来计量大量微粒的集合体中微粒多少的。

3、懂得阿伏加德罗常数的含义。

4、理解摩尔质量的含义,注意与物质的相对原子质量或相对分子质量的区别与联系。

5、能运用物质的量进行简单的化学计算。体会定量研究方法对研究和学习化学的作用。教学过程设计思路:第一单元物质的聚集状态的教学:2课时 以物质主要存在三种聚集状态引入,充分运用“你知道吗”栏目回顾和探究不同状态物质的微观(微粒结构、微粒运动)及宏观特性,提出问题:为什么固态、液态和气态物质的某些性质存在差异?这与物质的微观结构有何有何联系 ?讨论不同聚集态物质的结构与性质。

在对气体摩尔体积进行研究前,通过“交流与讨论”让学生探究1mol不同状态物质的体积,提出问题,进一步讨论影响物质体积的因素。引出气体摩尔体积的概念。同时对阿伏加德罗定律作简要的介绍和引伸。

注意体会物质的量及相关知识在化学方程式计算中的应用。 教学中,充分运用实物、图片、实例进行分析,使学生理解学习气体摩尔体积的意义。并能进行简单的计算。 对晶体和非晶体的结构特点和性质差异只作简单介绍。 物质的分散系的教学:1课时 通过提供生理盐水、泥浆水、牛奶等分散系设置情境,在回顾初中已有知识的基础上分析几种常见分散系,引入对胶体性质的学习。注意不加深内容。

理解电解质非电解质的概念,重视电离方程式的书写技能。四、教学中对教材处理 第二单元知识目标:

1、初步学会常见离子检验,能用离子检验法设计简单的实验方案,探究常见物质的组成。

2、了解过滤、结晶、萃取、蒸馏、分液、层析等实验方法,初步学会物质分离和提纯的实验方法。

3、知道物质的量浓度的含义,体会定量研究的方法对化学学习和科学研究的重要作用

能力目标:

1、通过实验方案的设计及验证锻炼实验动手能力。

2、初步学会物质分离和提纯的实验技能。

3、初步学会溶液配制的实验技能

情感态度、价值观目标

通过设计实验方案、验证实验、配制溶液体会化学实验成功的愉悦,体会化学分析(定性、定量)的研究方法。第二单元 研究物质的实验方法四、教学中对教材的处理 第二单元课时安排1、物质的分离和提纯 2课时

核心内容:离子检验法实验方案的设计

2、常见物质的检验 1课时

核心内容:常见离子的检验方案及简单操作

3、溶液的配制及分析 1课时 物质的量溶液的概念及其简单计算; 一定物质的量浓度溶液的配制第二单元 研究物质的实验方法 4课时核心内容:第二单元教学过程设计思路:情景设置你能把提供给你的几种物质分离开吗?P16探究讨论形成思路分离物质的几种方法;

实验方案设计据离子特征性质检验;

实验方案设计提出问题

如何检验所给物质?引入最优化方案还有其他分离物质的方法吗?新分离方法介绍方案实施操作探究优化拓展焰色反应及其应用;仪器分析法溶液中的定量分析溶液中溶质含量的表示方法:物质的量浓度疑问如何配制?操作怎样准确使用容量瓶?授课模式:边实验边探究,教师引导点拨,归纳总结,介绍新方法。探究讨论形成思路优化拓展授课模式:边实验边探究,教师引导点拨,归纳总结。四、教学中对教材的处理知识目标:

1、了解原子结构模型演变的历史。

2、了解钠、镁、氯等常见元素原子的核外电子排布情况,知道它们在化学反应过程中通过电子得失使最外层达到8电子稳定结构的事实。通过氧化镁的形成了解镁与氧气反应的本质。 了解化合价与最外层电子的关系。

3、了解原子是由原子核和核外电子构成,绝大多数原子核由质子和中子构成。认识原子组成的符号。知道核素、质量数、同位素的概念。

4、知道化学科学的主要研究对象,了解化学学科发展的趋势。

能力目标:识记能力

情感态度、价值观目标

通过了解原子结构模型演变的历史,体验科学家探索原子结构的艰难过程,认识实验、假说、模型等科学方法对化学研究的作用。第三单元四、教学中对教材的处理课时安排第三单元 人类对原子结构的认识 2课时

1、原子结构模型的演变 1课时

核心内容:人类对原子结构的认识过程

2、原子的构成 1课时

核心内容:原子的构成、核素、同位素、质量数教学过程设计思路:第三单元图片或多媒体

人类对原子结构模型的认识过程体会人对自然的认识过程呈螺旋式上升的规律总结原子核外电子是分层排布的镁原子与氧原子形成氧化镁过程中原子核外电子的变化原子的表示方法、质量数引入化学反应中原子最外层电子与化合价关系探究回顾

原子的构成同位素及其应用授课模式:以陈述性授课为主,辅以阅读,资料查阅。小论文书写问题设置:

假如你是科学家,如何研究原子的构成,?五、教学建议五、教学建议1、教给学生学习的方法。新教材的很多理念是全新的,与传统教学方式相矛盾的,它更多提倡的是一种探究式学习,提倡人与自然的融合,提倡自主、探究、合作等互动性较强的新型学习方式,强调发展学生的实践和创新能力。因此,作为新课程的理念的贯彻者和执行者,首先要认真研读新课标,理解新课标,领会新课标精神,引导学生养成良好的学习习惯和思维模式。

2、认真研读新教材,重视研究新教材各模块之间的不同与联系,备课时才能通盘考虑,心中有数,有的放矢,较好地把握教材各模块教学的深广度。

3、严格控制必修课程知识内容的深广度,正确处理好课时要求与教学容量的关系,改变现行教学中一步到位的习惯做法,把握好必修模块与初中化学课程、选修课程模块三者之间的关系,保护学生的学习积极性。尤其是专题1作为高一学生入门的第一课,这一点更为重要。欢迎各位老师批评指正!谢谢大家!2005年8月20日物质的分离与提纯的方法物理方法化学方法过滤、蒸发浓缩、结晶(重结晶)、蒸馏、分液、萃取、层析、······根据组成成分及杂质的性质和特点进行分离。一般提纯时,要求杂质最终转变为气体、沉淀或转变为被提纯的成分。原理:不增(新杂质),不减(被提纯物),易分(被提纯物与杂质),还原(被提纯物)原则:操作要求:药品易得,操作简单,方案最优化